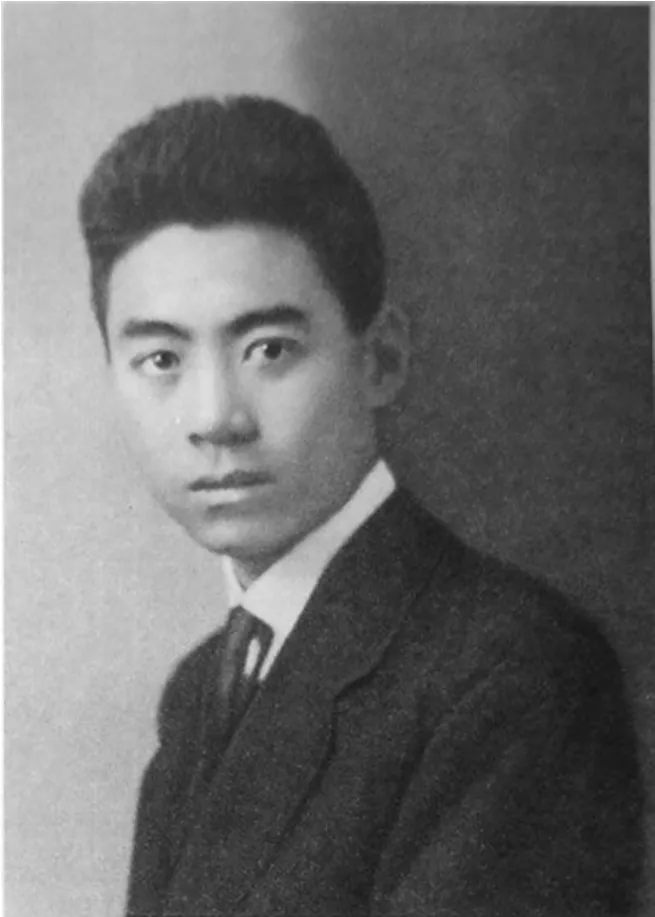

旅欧期间周恩来在推求比较中确立共产主义信仰

2022-02-18张雪婷

张雪婷

周恩来的欧洲之旅,也是周恩来对各种主义的推求比较之旅。当时的欧洲工业最发达、资本最集中,拥有当时世界先进的政治经济制度,与此同时,欧洲社会的矛盾也最尖锐,民众对战争、资本家、社会经济、社会制度等颇多不满,各种思潮和主义此起彼伏。周恩来选择此时来欧洲,“唯在求学以谋自立,虔心考察,以求了解彼邦社会真相暨解决诸道,而思所以应用至于吾民族间者”。旅欧期间,周恩来撰写了大量的书信和文章,这些丰富的书信和通讯文章不仅详实地记录着周恩来日常的学习、生活与思考,更清晰见证了周恩来对各种主义的推求比较。

一、无政府主义“等于梦呓”

无政府主义,从极端的个人主义出发,鼓吹个人的高度自由,主张废除政府、一切规章制度、国家和权威,以达到个人不受约束,实现绝对平均的理想社会。无政府主义在各国都有着广泛的思想基础,但没有在一个国家和地区完全实现。

在20世纪20年代的欧洲,完全的无政府主义者几乎没有。那么周恩来为什么会提及这么一种在欧洲几乎无信仰者的主义呢?这是因为觉悟社成员李毅韬在给周恩来的来信中表示要将无政府主义的精神加入到共产主义之中以补足共产主义的不足。由此引发了周恩来对无政府主义的无情揭露与猛烈批判。

1922年3月在给友人的回信《西欧的“赤”况》中,周恩来先驳斥共产主义不关注精神层面的观点。从关注层面来说,共产主义侧重于关注经济制度、社会组织等现实物质层面,无政府主义侧重于关注人生问题、心理现象、自由实现等精神意识层面,所以共产主义常被世人诟病极少关注精神层面。周恩来却不这么认为。他指出“纯机械的经济组织和社会制度能够用一种较有程式的革命方式来改造,而属于精神上的人生问题和心理上的诸现象,不是可以用死板的方法来代替的,是要用教育的启发功能而导入自由发展之途的”。换言之,周恩来认为共产主义是关注精神层面问题的,而且是从更切实可行的经济组织和社会制度来入手,经济组织和社会组织等物质方面的问题解决了,自然会影响到精神层面。

紧接着在回信中,周恩来一针见血地指出了无政府主义主张的绝对自由“等于梦呓”。因为在资本错综盘踞根深蒂固的欧洲社会中,无政府主义就是空谈。即使资本家与工人矛盾尖锐,工人运动此起彼伏,工人也没有主张废除政府去实现无政府主义,反而寄希望于政府去调和工人与资本家之间的矛盾。因为欧洲工人深谙一旦主张无政府主义,工人阶级不仅站在了资本家的对立面也站在了政府的对立面,如此一来不但失去了政府的调和而且扩大了斗争范围,对整个阶级显然都是不利的。所以,虽然无政府主义有着广泛的思想基础,人们认同其对政府的批判、对自由的高歌,但在现实面前没有人能够成为无政府主义最忠实的信徒,正如周恩来回信中所言,无政府主义的“思想在人心中是会常常发现的,但要拿他当解渴的水、救饿的面包看,则急切不能得用了”。所以无政府主义在欧洲行不通。

同年8月,周恩来在《共产主义与中国》一文中再次谈及无政府主义,批驳中国的无政府主义者们。周恩来首先分析中国无政府主义盛行的原因,“无政府主义在中国已经有十年以上的历史,他利用中国人的惰性和容忍,竟与思想堕落者结成了不解之缘”,其中不乏饱学之士和先进的学生,例如蔡元培、李石曾、吴稚晖、陈延年、陈乔年等,他们自认为是在提倡科学,事实只是高谈了几个真、善、美的词语罢了。接着周恩来以开发实业为例,指出无政府主义者们除了毁坏大规模生产,反对集中制度外并无什么具体主张,也许有人会提议实行克鲁泡特金的互助论,提倡通过互助协作的方式实现开发实业,很明显这并不具备现实和普遍的操作性。最后周恩来以早期的无政府主义者蔡元培为反例,指出他“一遇到当前社会的政治经济问题,才会手忙脚乱,弄出与无政府主义相反的主张来”的悖论,用事实证实无政府主义只是空谈,无政府主义在中国行不通。

基于以上对无政府主义的深刻认识与精准批判,周恩来认为无政府主义虽然有广泛的思想基础,但其没有自己的经济主张,主张实现无限制的自由也过于空想,所以无政府主义不仅不能指导欧洲的社会革命,更不可能指导中国的革命事业。

二、基尔特社会主义“近于妄想”

基尔特社会主义,又名行会社会主义,主张实行政治、经济二元论,即政府与基尔特工会处于同等地位在国家运行管理中各司其职。在社会分工方面,政府代表消费者的利益进行政治组织和社会管理,基尔特工会代表工人利益进行生产管理和组织生产,国家的政治与经济分权分责,以此来分散大工业、实行生产自治和产业民主。

1921年4月23日,周恩来撰写《英国矿工罢工风潮之始末》,首次提及基尔特社会主义。文章首先介绍了欧洲工人运动历史;接着详细梳理了当时正在进行的煤矿工人罢工的始末,矿工罢工的直接原因是矿主减薪,矿工的直接目的是希望政府能够对资本家进行约束、保障工人的薪资、实现利益均分;最后,文章列举了政府在矿主与矿工之间的具体调解办法,但此办法并没有能让矿主和矿工满意,自然也没有推行。周恩来在谈及矿工诉求时,写道:“此种办法非如共产主义者之直接管理之主张,而其生产者与消费者之划分权限,已现有基尔特社会主义之倾向。”由此可见,周恩来是在对英国工人运动的观察中认识基尔特社会主义。

在这篇报道中,周恩来通过剖析矿主的阶级立场、矿工的主张以及政府处理罢工事件的出发点等论证基尔特社会主义不可行。以阶级来划分,矿主就是资本家,矿工就是无产阶级,资本的本性就是逐利与剥削,资本家通过剥削工人剩余价值来实现资本积累,自然不愿意让渡权利给工人。工人深谙资本家主动让利无望,就将希望寄托到政府方面,主张政府将煤矿收归国有,但就实际而言,此种办法也不可行,原因有两个:一、从所有权看,煤矿本为矿主所有,要想收归国有难度重重;二、从制度看,资本主义社会主张财产私有,私有财产神圣不可侵犯,主张收归国有与国情和国家制度都不符。就政府而言,政府处理矿主和矿工的纷争,其目的在于调和、在于使工人不再罢工、在于使社会趋于稳定,不在于解决工人与矿主之间纷争的实质,更不在解决资本家和无产阶级的根本纷争。

1921年6月20日,周恩来撰写《英国矿工总投票之结果》,这是周恩来第九篇也是最后一篇公开发表的对英国工人阶级运动的报道。这篇文章从矿工事件的发展进一步证实基尔特社会主义行不通。罢工范围由矿工迅速扩展到其他行业工人,众多工人走上街头游行示威罢工罢产,随着时间的推移,这场工人运动变成了一场拉锯战,工人、资本家和政府的态度都发生了变化。工人阶级内部出现了分化,从公理的角度都赞同继续罢工,但从现实的角度,“各方意见都以罢工时间过长,矿工困窘殊甚,热血之涌现终不敌饥饿之压迫”,因此其中部分工人因失去生活来源开始向矿主、资本家妥协。资本家疲于应对罢工的工人,转而雇佣其他更为廉价的工人,同时资本家也开始利用资本游说政客,对政府施加影响。政府对于资本家的态度也不如开始那般强硬,不再强烈要求资本家让渡利益给工人;政府对工人更是失去了解决问题的耐心和初心。但在英国工人运动事件中,周恩来越来越意识到工人阶级的力量和社会运动的力量,“八十余日之长期罢工,至今犹坚持反对不懈,虽有少数破坏章约,而其精神,其魄力,其勇敢,又属难能可贵矣”。

通过见证英国矿工罢工事件、撰写多篇英国矿工罢工相关报道,周恩来认清基尔特社会主义本质上是借助于政府的一种调和主义。在1922年3月给友人的回信《西欧的“赤”况》中,周恩来用一整段与友人谈论基尔特社会主义。周恩来向友人介绍近来英国的基尔特社会主义已经渐渐衰落,“他们的机关报《Guild Socialist》既不见甚么大精采,而鼓吹的人也就是Cloe一人出点大力,但Cloe个人近来也有点赤色的同情了”,基尔特社会主义在英国的效果也不甚明显,所以周恩来得出“谈劳工革命而寄希望于英国,未免近于妄想”的结论。1922年8月16日,周恩来在《共产主义与中国》一文中直言不讳地说道:“行会社会主义竟要以妥协与渐进的手段,民主主义的政治,来实现产业自治,结果乃变为劳动运动中的左、右派了。”在1922年12月15日《论工会运动》一文中,指出基尔特社会主义“也只有产业的封建社会能容留”,直接表达对基尔特社会主义的失望。

三、费边社会主义“未能洞悉一切”

费边社会主义汲取巴黎公社激进的、惨痛的历史经验教训,反对暴力革命,反对激进主义,主张让知识分子保持独立身份投入到社会运动当中,循序渐进地进行社会改革,平稳地过渡到社会主义社会,本质上是少数人主张的、改良的社会主义。

在《法报论中国在华会之地位》这篇报道中,周恩来谈到费边社会主义,虽没有直接表达对费边社会主义的态度,但我们可以从周恩来对持费边社会主义观点的魏尔斯的评价中可知,周恩来对于费边社会主义并不看好。

在这篇报道中,周恩来开篇介绍了魏尔斯的相关情况,魏尔斯是美国《纽约世界》《芝加哥国民新闻》重金聘请前往华府会议的特别访问员,“魏氏向以小说家著名,且曾隶名于费边会,为一时费边社会主义之提倡”,每稿一出就受到各大报纸争相刊登。魏尔斯报道的华府会议,又名华盛顿会议,会议的一个重要议题就是列强们对他们在远东与太平洋利益进行商讨,而中国因广袤的疆土和落后的现状只能沦为被瓜分的对象。

对魏尔斯在报道中国问题上的作用,周恩来给予部分肯定。通过将魏尔斯与其他记者相比,周恩来发现魏尔斯在写作上“所持论断,自亦能动人听闻……计其所已发布之通讯七八篇,尚不失持平之论,其所论列,亦极有见地”,周恩来更是全文翻译了魏尔斯发表在1921年11月16日《英文日邮》上《背景之中国》一文。

深入分析魏尔斯的报道,周恩来发现魏尔斯对中国问题“未能洞悉一切”。中国问题极为复杂,既有历史与现实的,也有政治、经济、文化、教育等各个方面的,还有国内和国外的等等,所以“魏氏虽为历史家、文学家,然其对于东方事物仍未能洞悉一切,而中国事尤非久居中国者不能得其真相,故所引论,未能认为尽当”。周恩来例举魏尔斯一句表述来证明自己的观点:在《背景之中国》一文中,魏尔斯写道,中国“学识与礼节亦甚为世所深重,其公共文学与上古之传说,尤足以保持其人民合而为一”,即魏尔斯等知识分子认为中国的学识、礼节、公共文学等能保证中国人的聚合力和国家的统一性。周恩来认为这一观点有失偏颇,周恩来认为部分传统文化有繁重、陈腐、虚伪、偏窄的缺点,在封建社会时期还能作为人民合而为一的基础,而当今社会主张物竞天择,如若还继续沿用那就是在“粉饰统一,则列强之侵略虽去,吾亦难免于自亡”,可见学识、礼节、公共文学等并不能成为改变中国命运的关键。

从上述周恩来对魏尔斯中肯的评价中,可见周恩来透过魏尔斯窥见了费边社会主义的问题。其一,费边社会主义只代表少数知识分子并不能代表绝大多数的人,就如同魏尔斯的文章虽有可取之处,但只有少数人认同,“非英人普遍见解均如此也”。其二,费边社会主义强调保持知识分子独立的身份,以独立的身份清醒地观察与冷静地批判社会问题,小说、戏剧、报道等作品就是他们的斗争方式,但是这些作品在内容上往往与现实真相之间有一定的距离,如同魏尔斯的报道未能洞察中国一样。其三,这些作品作为普通读物尚且可以,但是无法作为推动社会前进的力量,就像魏尔斯的文章销量虽好,但在观点上就有待商榷,更不可能成为改变中国的指导思想。

四、工团社会主义“不尽可恃”

工团社会主义,在政治思想上起源于无政府主义,反对政府,主张以工会取代资产阶级政府,认为工会才是团结和领导工人运动的组织,工会才能代表和保障工人阶级、无产阶级的利益;在经济上与基尔特社会主义相同,都主张产业自治,反对生产集中;在革命方式上与共产主义相反,否认无产阶级革命和无产阶级专政的必要性。

周恩来在1922年2月6日撰写的《劳工世界之新变动》这篇报道中,阐述了工团社会主义呈现“红色”倾向的现状。从整体看,在第一次世界大战后,欧洲劳工界普遍认同“社会主义不可侮,实已成了必然的趋势”这个观点,因此在当时的欧洲社会主义派别林立。而在这些派别中,工团社会主义规模和影响都不容小觑。周恩来详细列举了各国工联和共产党的人数,工人联合会总计2.3亿人,共产党员总计280万,从数字我们可以直观地感受到当时工人运动的轰轰烈烈以及工团社会主义的影响之大。受到俄国十月革命的影响,法国工联内部出现一些分歧,“有一派人主张与俄国工联联合,而投入到红色国际工联中”,这部分人组成了革命工团部,而剩余的工联内部继续产生分歧,一派主张革命工团加入,一派反对,所以因为共产主义问题,法国工联分成了三派。从法国工联的个例我们也可见共产主义对工团主义影响程度之深,也侧面反映部分工人对工团社会主义的质疑。

周恩来在1922年3月给友人的回信《西欧的“赤”况》中,再次以法国劳动界为例,从现实情况与根本原因阐明工团主义“不尽可恃”的观点。周恩来从现实情况着手,写道:“法国劳动界的组织不如英、德多,屡次C.G.T.大罢工全失败,每失败后退出的工人总日见其多,这是一个顶可忧的事件。”工团社会主义也觉察到应关注政治,所以才会有部分工人向共产主义靠拢。接着周恩来一针见血地指出工团社会主义失败的根本原因是无心政权与军队,“政权在资产阶级手中握着,生死的命运既由他们操着,工人那有成功的希望?”周恩来甚至断言“法国的工人同军队一旦能联络起来,这事便有了希望”,可见周恩来虽然还没有意识到无产阶级专政的重要性,但是已经开始认识到无产阶级掌握政权与军权的重要性。

因为工团主义“不尽可恃”,所以周恩来在1922年12月15日发表的《论工会运动》中,从目标、组织和行动三方面畅想工会运动的奋斗方向和前途。在目标上,早期工会运动的目标是增加工人工资、改良劳工的现状、阻止工人的生存现状变得更坏,而周恩来认为“工会运动是要改良工人状况,引导工人为经济而奋斗,协助工人政党图谋工人阶级的解放,取消工银奴役,以达到最后共产主义的胜利的”,同时周恩来还指出实现这个目标必须从政治和经济两方面着手,法国工团已经开始觉醒,提出“所有政权归工会”的口号。在组织上,早期的工会采用同职业的联合的方式,周恩来指出这样的组织方式存在力量过于分散、内部易出现分歧、不能了解行业全貌等缺点,因此周恩来提议采用产业组合运动组织方式,“以产业类别为联合的出发点,而非仅以各个人的技能和职业类别来分组合”。周恩来还以俄国产业组合为例证明这种组织方式的好处,“每种工会所包含的人员都极其众多,运用也亦极其灵活,这便是产业组合适于为工人阶级奋斗的一个明证”。有了目标和组织之后,紧接着需要考虑的便是工会机关的行动了。周恩来分为革命前和革命后两个阶段来探讨。革命前,工会可以依据各国的实际情况制定符合各国国情的行动方案,但总的来说“工人最大的活动还是革命”。革命后,“要转移他的中心到经济组织的领域以内,以图在为共产社会建设和消灭社会阶级的工人所有努力中来作有力的参与”,有阶级觉悟的工人可以源源不断地走入工党,走向政治,成为劳动运动的先驱、社会革命的向导。

五、共产主义“坚决为他宣传奔走”

1920年底,周恩来初到欧洲,那时的他“至若一定主义,固非今日以弟之谋学所敢认定者也”;到1922年3月,在给友人的回信中写道“我认的主义一定是不变了,并且很坚决地要为他宣传奔走”。从周恩来表述的转变中,我们可见周恩来确立共产主义信仰、认清共产主义主要在旅欧期间。那么,在旅欧期间是什么促成了周恩来认定了共产主义?

周恩来首先是通过书籍更加全面系统地了解马克思主义相关学说。战后的欧洲社会矛盾尖锐,社会运动浪潮一波未平一波又起,拥有革命传统的法国共产主义运动日趋高涨,马克思主义相关书籍和报刊盛行,这与国内的情形是大不相同的。周恩来在法国期间如饥似渴地阅读马克思主义相关书籍,如《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《国家与革命》等,周恩来阅读得十分认真,经常会“划重线,写眉批,记笔记”。通过阅读相关书籍和原理,周恩来更加了解马克思为共产主义奋斗终生的革命经历,更加了解马克思主义相关学说。

在对各种主义的推求比较和社会现实的观察中,周恩来更加认同马克思主义相关学说。例如在反驳无政府主义主张时,周恩来更加认同马克思主义的唯物论,认为政治经济制度必须被社会所重视,一味强调心理而忽视物质就是没有弄清楚物质和意识何为第一性的问题;通过英国矿工寄希望于资产阶级政府来调和矛盾时,周恩来认清资本食利的本性,寄希望于资产阶级政府改善无产阶级现状不可能实现,阶级斗争在所难免;通过对费边社会主义的认识,周恩来意识到知识分子在社会革命中的作用,但是单靠知识分子无法撼动社会制度,还是要依靠最广大的人民,特别是广大的无产阶级;通过观察并深入剖析工团社会主义向共产主义靠拢的事实,周恩来认识到军队和政权的重要性,开始意识到无产阶级需要掌握政权。

通过推求比较,周恩来发现其他主义都存在这样或那样的问题,只有马克思主义才是科学的,而且是被付诸实践的、是成功的。20世纪初,劳工问题“几乎成为社会上最切要之事项”。周恩来刚到欧洲时候,欧洲劳工界主要分为两派,主急进和主稳健。在1921年4月时,周恩来还写道“主急进者直欲以俄国现象为法,稳健者则期以渐进手段”,到了1922年2月,这种形势就发生了转变,在《劳工世界之新变动》这篇报道中,周恩来详细阐述了欧洲劳动界的这种变化。文章首先介绍了第一次世界大战后共产主义影响的范围,接着例举了法国工联因是否加入共产主义的问题分化成三派的事实来反映劳工世界的新变化,最后花大篇幅详细统计各国共产党员的人数,直观反映世界范围内共产党的人数不断增加、共产党的规模不断扩大、共产主义的思想越来越深入人心。俄国十月革命的成功大大增加了人们对共产主义的信心,也大大增加了周恩来对共产主义的信心。

周恩来认定共产主义最重要的原因是他认为共产主义可以救中国,适用于中国的国情。旅欧期间,周恩来目睹了无论是在影片当中还是在现实生活中,西方人对中国人的丑化与鄙夷;见证了勤工俭学生在法国遭受的不公正的待遇,尽管学生拼尽全力抗争也无力改变现状;眼见着中法借款的签订,中国一些政客为获取高昂回扣,以烟酒税和印花税为担保向法国借款,表面是为救济国人,实则只为救济一法国私人银行。一系列的事件不断加重周恩来对中国现状的失望与无奈。1921年初,在法国遇到来欧洲打算组建共产主义小组的张申府后,在张申府的介绍下,周恩来毅然加入巴黎共产主义小组,从事党的创建活动。加入共产党后,周恩来就思考中国能否实行共产主义,就这个问题,周恩来专门写了一篇报道《共产主义与中国》,从经济上立论,阐明中国现行的资本主义制度不适应中国,不适合发展中国的实业,更不利于“欲期未来社会造出自由发展的人群”,周恩来得出结论“中国现在的经济情势,除去努力预备革命,实行共产主义外,实无法可解”。在清醒认识到只有共产主义可以救中国之后,周恩来将更多的时间和精力投入到共产主义事业当中,投入到对欧洲社会的观察报道、旅欧中国共产主义青年团的建设与革命、中国近况的分析和研判中,朝着职业革命家的道路发展,并蜕变成为一名信念坚定的职业革命家。

从以上可以看出,在推求对比各种“主义”时,周恩来主要基于以下几点考量要素:一、这些主义在理论上能否站得住脚,是否存在理论的缺陷;二、这些主义是否符合实际,能否经得住现实的考验;三、这些主义是否适合欧洲的国情、是否适合中国的国情;四、这些主义能否使得广大的无产阶级改变被剥削、被压迫的现状。基于这些考量要素,周恩来选择了共产主义,确立共产主义信仰,确立了救国的指导思想、前进方向和奋斗目标。自确立共产主义信念之后,周恩来就有了正确的世界观和方法论来观察、反思和指导社会实践,致力于在中国实现社会主义,致力于在中国建立共产主义。自确立共产主义信仰之后,周恩来就更加积极投身共产主义事业之中,成为中共旅欧支部的积极筹建者、重要组织者、主要领导者,成为一名职业革命家。自确立共产主义信仰之后,周恩来就无惧任何艰难阻碍,坚决与各种反革命势力进行斗争、义无反顾地投入社会主义建设中,以自己的一生践行了“我认的主义一定是不变了,并且很坚决地要为他宣传奔走”。由此可见,经过思想淬炼和实践锻炼的理想信念更能经受得住时间和实践的检验。