从两分到三分:清代版刻字体的程式与分化

2022-02-18郑幸

【摘要】版刻字体是影响古代书籍形式面貌的重要因素之一。学界通常将明中期以后的版刻字体划分为“宋体”与“写体”两大类,是为两分法。然而在实际的版本鉴定与字体描述中,这种两分法常常显得过于含糊笼统。特别是在版刻字体更加复杂多样的清代,对几种“写体”的命名和描述仍然存在并不准确之处。因此,本文通过对学术史的梳理和相关文献材料的发掘,对清代所存在的几种具有程式化特点的版刻字体加以梳理与分类,尝试打破原有的“宋体”“写体”两分的格局,将“欧字”“软字”从笼统的“写体”中区分出来,并对其进行更为清晰的概念界定与特征描述,以便更深入细致地探讨清代版刻字体在程式化进程中的演变轨迹。

【关键词】清刻本版刻字体宋字欧字软字

以雕版印刷方式出版的书籍,其版刻面貌往往会受到多种因素的影响,而字体则是其中最为重要的因素之一。在宋元及明代前期,刻书都是用手写体,虽亦不乏僵化板滞的坊刻作品,但总体上说还是保持了书法的基本韵致。明代中期以后,则开始出现一种横轻竖重、方整规范的程式化字体,一般称之为“宋(体)字”,也有“肤廓字样”“匠体”等别称,并逐渐呈现出与手写体分庭抗礼的强大态势。因此,后人在讨论明中期以后的版刻字体时,常会用“宋体”“写体”这样的两分法来作简单的区分。

而到了清代,随着印刷业的持续发展,版刻字体的表现形态变得更为多样和复杂,因此用传统的两分法来界定或描述其版刻字体,有时难免会显得过于简单和笼统,甚至不够准确。有鉴于此,本文通过对学术史的梳理和相关文献材料的发掘与考订,对清代所存在的几种具有程式化特点的版刻字体加以梳理与分类,尝试打破原有的“宋体”“写体”二分的格局,将“欧字”“软字”从笼统的“写刻”中区分出来,以形成一种三分的新格局,从而为我们探讨清代版刻字体的程式与分化进程提供一些新的思路。

一、学术史的梳理:版刻字体的两分体系

对版刻字体以两分之法加以明确的对举分类,最早似乎可以追溯到康熙朝。有文献称,康熙十二年(1673)康熙帝在敕修《文献通考》之序文中提出:“此后刻书,凡方体均称宋字,楷书均称软字。”陶湘《清代殿版书始末记》:“康熙一朝,刻书极工。自十二年敕廷臣补刊经厂本《文献通考》脱简,冠以御序:‘此后刻书,凡方体均称宋字,楷书均称软字。’”但此御序本人尚未找到。收入陶湘辑《武进陶氏书目丛刊》,民国二十二年铅印本。如果这一材料确凿可靠,那么这就是以官方命名的形式,首次将清代版刻字体明确划分为“宋字”与“软字”这两大基本类型的证明。不过,即便没有官方的正式诏告,这样一种两分法的体系框架也在事实上得到了后世学者的基本认同。特别是在讨论明中期至清代的版刻字体时,都会作类似的区分。如叶德辉《书林清话》云:

今世刻书字体,有一种横轻直重者,谓之为“宋字”;一种楷书圆美者,谓之为“元字”。叶德辉:《书林清话》卷二“刻书分宋元体字之始”,北京燕山出版社1999年版,第42页。

这里所谓“元字”,其实是“圆美”楷书体的通称,以与“宋字”对举。又如屈万里、昌彼得《图书板本学要略》云:

清代一般书刻,其字体沿晚明旧规,大率皆匠体字……康雍以还,覆刻宋元本之风复盛。于是自刻诗文集,亦多有精楷上板者,此在清初,谓之软体字;今人所谓写体字也。屈万里、昌彼得:《图书版本学要略》,(台湾)中国文化大学出版部1986年版,第79页。

故将版刻字体分为“匠体字”与“软体字”,张秀民《中国印刷史》的说法与之相近:

清代印刷体最盛行的,仍是沿用明代的方体字,俗称“宋字”或“宋体”,又名“仿宋字”,又称“硬体字”,又称“匠体字”,其实与宋版的宋字毫无相同之处……与宋字并行者,有一种“软字”,实际上是一种正楷的书写体,比较美观。张秀民:《中国印刷史(增订本)》,浙江古籍出版社2006年版,第506页。

此外如程千帆、徐有富《校讎广义·版本编》分“宋体字”“软体字”程千帆、徐有富:《校雠广义·版本编》,齐鲁书社1991年版,第352页。,黄永年《古籍版本学》分“方体字本”“写刻本”黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第150—154页。,曹之《中国古籍版本学》分“软体字本”“硬体字本”曹之:《中国古籍版本学》,武汉大学出版社2007年版,第40页。,李清志《古书版本鉴定研究》也分“软体字”(指书写体)与“硬体字”(指宋体字)李清志:《古书版本鉴定研究》,(台湾)文史哲出版社1986年版,第5—6页。,严佐之《古籍版本学概论》分“宋体字”“写体字”严佐之:《古籍版本学概论》,华东师范大学出版社2008年版,第134—135页。,陈正宏、梁颖《古籍印本鉴定概说》分“宋体”和“写体”陈正宏、梁颖:《古籍印本鉴定概说》,上海辞书出版社2005年版,第40页。。诸如此类,不一而足。

不难发现,上述关于明清字体的论述,虽体系大致相同,称谓却复杂多样。其中涉及方体字的称谓,就有“宋(体)字”“匠体字”“仿宋字”“硬体字”“方体字”等,此外还有“肤廓字样”“明体字”等参见张抒:《美哉宋体字》第三章第四节《宋体字的名目》,重庆大学出版社2013年版,第209—234页。。如果具体到不同的时代,则又有细长方、长方、正方、扁方等等不同的字体形态。对此,辛德勇曾云:“万历以后广泛通行的方体字,粗看颇似千字一面,其实在大同之中固有小异。”辛德勇:《简论清代中期刻本中“方体字”字形的地域差异》,《中国典籍与文化》2012年第1期。不过所谓“小异”,仍然是建立在“大同”的基础之上,亦即以“横轻直重”为主要笔划特点,以规范方整为主要结构特征的字体面貌,这一点是得到学界的普遍认同的。因此,将这类字体称为“方体字”可能更为准确一点。不过,由于以往叙述中使用更多的仍为“宋(体)字”,且又有“宋字”“软字”“欧字”对举的称法,因此本文在论述时也会沿用“宋字”这一名称,惟加引号以表示专指。

至于手写体,虽然看上去名目不如方体字繁多,只有“元字”“软(体)字”“楷体”“寫体”等几种称谓,实际上却更为复杂。因为手写体多欲表现书法之韵致,而书法作为一种艺术,在形式上又往往呈现出各种面貌。其中就书体而言,既有最常见的楷书,也有行书、隶书、篆书等;就楷书而言,又有欧体、柳体、颜体、赵体等不同字体;而就字体形态而言,又有方劲、瘦硬、圆美、丰腴等各种形态,可谓变化多端。因此,如果一定要用一个名词加以概括的话,只能称之为“写体”或“手书体”,其他诸如“元字”“软字”“楷体”等称谓,实际上都只能涵盖其中某一种类,而不能指称其全体。

与之相关联的,还有“写刻(本)”这一概念的产生。理论上说,这个概念至少要晚至明中叶“宋字”出现以后才会产生,因为在此之前所有的刻本都是写刻本。而事实上,“写刻”一词在很长一段时间内都是一个并列结构的词组,意指书写(或写样)与刊刻,而很少像现在一样是一个偏正词组。就笔者浅见所及,咸丰年间叶名澧(1811—1859)曾有“明万历时茹天成懋集写刻《楚词》本”之语见叶名澧《敦夙好斋诗全集·续编》卷十《端木子畴埰借余所藏萧尺木离骚图刻本以酒见饷并系以诗次韵奉答》诗中夹注,此卷编年“戊午十一月至己未三月”,此诗又为该卷第一首,故当作于咸丰八年戊午(1858)。光绪十六年刻本,收入《续修四库全书》第1536册。,这里的“写刻”有“某某写样之刻本”的含义,可能是将“写刻”用作偏正结构的较早案例。其后开始有意识地使用类似表达的,是晚清一些版本目录学家的著述,如张之洞《书目答问》有“倪霱写刻本”《明文在》、“许梿写刻本”《六朝文絜》,又丁丙《八千卷楼书目》则著录有“余秋室写刊本”《志雅堂杂钞》、“林佶写刊本”《渔洋山人精华录》等。不难发现,早期所谓的“写刻(本)”概念,其重点还是在于名家写样,而并未侧重于阐明其与“宋体”之区别。这一观念在一定程度上也影响了后世的部分学者。如瞿冕良《中国古籍版刻辞典》即云:“(写刻本)一名写刊本,和精刻本的意义相近。但写刻本的书稿,出于名人手笔,照例都把书写者的姓名刻在版上印出。”瞿冕良:《中国古籍版刻辞典(增订本)》,苏州大学出版社2009年版,第175页。结合其后所举如郑燮写《板桥集》、林佶写《渔洋山人精华录》等例子,可知其也是将“写刻本”理解为名家写样刻本。

当然,如今学界中更为通行且比较符合实际的看法,是将所有以带有书法韵致的手写字体上版刊刻的古籍都视为写刻本,以区别于明中叶以后的“宋字”刻本,因此与字体上的“两分法”是一脉相承的。如刘乾在《浅谈写刻本》一文就曾定义云:

我们可以这样说:只要字体是肤廓方板的,横轻直重的,就是明列书写人姓名,刻印俱精,也不叫写刻本。仅写序跋,全书也不叫写刻本……反过来说,只要字体是波磔笔意的正楷行草以及篆隶,就是不知书者谁何,也都是写刻本。刘乾:《浅谈写刻本》,《文物》1979年第11期。

这里实际上就摒弃了以写样者身份来区分写刻本的做法,而强调要从字体本身入手。只不过在具体的字体风格上,刘乾所持的标准似比较严苛,认为“胡克家所刻宋本《李善注文选》,也是许氏(按:指许翰屏)所写,仍是一种专门上板的字体,虽无横轻直重的畸形,而斩方板滞,还不能算是写刻本”,这里实际上是将部分翻宋刻本也排除在“写刻本”之外,这就不太符合通行的看法。更何况胡刻《文选》还属于翻刻本中的上乘之作,如将之剔出“写刻本”的范畴,则清代绝大多数翻宋元本恐怕都不能算作“写刻本”了。

综上所述,就历代版刻字体最主要的发展方向而言,将其两分为“方体”与“写体”,总体上看还是比较允当的。不过,由于绝大多数的版本学著作都详于宋元明各代,而略于清代,因此当我们进入清代版本学的视域,想要针对一些细部问题展开探讨时,又常常会觉得这种“两分法”过于笼统。特别是其中变化多端的“写体”,如果统统归为一类,并简单冠以“楷书精刻”“精写精刻”等含糊其辞的描述,就难免失之粗率。有鉴于此,对清代版刻字体中的“写体”再作进一步的划分,仍然是非常有必要的。

二、文献记载中“宋、欧、软”三分格局的出现

在康熙十二年(1673)对字体进行“宋、软”分类之后,武英殿在刻书时又开始尝试将其中的“软字”作进一步区分。至晚在道光二十年(1840)前后,在《武英殿造办处写刻刷印工价并颜料纸张定例开后》(以下简称《定例》)中,又出现了另一种“欧字”的称法:

写书内宋字每千工银二钱,欧字每千工银四钱,软字每千工银三钱。写图内小字不拘宋、软字,每千工银三钱。写书签大字每千工银三钱,小字每千工银二钱。写宋、欧、软等字,较书内字或大,临期酌定。

(刻)书内宋字每百工银八分,欧字每百工银一钱六分,软字每百工银一钱二分。刻图内小字不拘宋、软,每百工银一钱二分。刻清、汉篆字每个工银七厘。刻篆文音释字每百工银一钱二分。

以上如刻用枣板加倍。刻宋、欧、软等字,较书内字或大,临时酌加。见《武英殿造办处写刻刷印工价并颜料纸张定例开后》,收入陶湘《武进陶氏书目丛刊》,民国二十五年铅印本。此档案后被收入翁连溪编《清内府刻书档案史料汇编》(广陵书社2007年版)下册第722—737页,但因缺字甚多,故还是以陶湘之本为准,同时参考刘蔷在《清华园里读旧书》的部分引文。

按《定例》最后附有几份禀文,内容多为历年对《定例》的修订意见,其中最后一份的署款时间为“道光二十年正月”;又据刘蔷考订,此《定例》“底本是现收藏于中国国家图书馆的《武英殿修书处报销档案》,不分卷,由清武英殿修书处编,清道光二十年(1840)武英殿修书处抄本”刘蔷:《清华园里读旧书》,岳麓书社2010年版,第156页脚注13。。根据这些信息,可知《定例》所记载的内容不会晚于道光二十年。实际上可能还要更早。因为在上述禀文中,还有一份署款时间为“嘉庆十六年九月二十八日”者,其中云:

据刻字头目胡佩和等呈称,本殿向例刊刻各种书籍板片,每百工银捌分,缮写宋字,每百字工银二分。每日刻名仅每字百拾余个,写宋字肆百余个,每日只领工钱捌玖分不等,均系康熙年间旧例。现在食物米粮价渐昂贵,所得工银不敷薪水之用……嗣后刻字匠每百字拟酌给饭银贰分,写字匠每百字酌给饭银壹分。

这里虽仅提到“宋字”的写样、刊刻工钱,但与《定例》正文所记无二,可知其中关于工价的内容都是承传前代而来,甚至还有可能“均系康熙年间旧例”。换句话说,《定例》中关于“宋、欧、软”三种字体的分类,很可能也是沿用武英殿早期的定例。至少就其中“宋字”“软字”两类而言,应该正是遵循康熙十二年(1673)“方体均称宋字,楷书均称软字”的规定,惟“欧字”之说不知始于何时。按金埴曾在《不下带编》中云:

自康熙三四十年间颁行御本诸书以来,海内好书有力之家,不惜雕费,竞摹其本,谓之欧字,见刻宋字书(原注:宋字相传为宋景文书本之字,在今日则枣本之劣者)置不挂眼。盖今欧字之精,超轶前后。后世宝惜,必称曰康版,更在宋版书之上矣。金埴:《不下带编》卷四,中华书局1982年版,第65页。

文中称康熙间已有与“宋字”相对的“欧字”之流行,似乎将“欧字”与其他字体并举的做法在清初就已出现。不过金埴所谓的“欧字”,又与“康版”等说法混淆在一起;且金埴所说的“康版”(“今海内称康版书者,自曹始也”金埴:《不下带编》卷一,中华书局1982年版,第11页。),实际上又指向的是以曹寅扬州诗局刻本为代表的“软字”,这显然与武英殿《定例》所说的“欧字”并不是同一个概念。只能说,康熙年间已经出现以“欧字”为名的版刻字体,但其与“软字”其实并没有十分严格的区分。

而在道光《定例》中,也没有提及“欧字”的具体所指。按常理推断,顾名思义,“欧字”当指唐代书法家欧阳询所开创的楷书体。惟按照康熙帝的分类原则,“欧字”作为楷书的一种,理论上也应该归入“软字”。而《定例》将之独立出来,原因未详,笔者猜测其中原因之一很可能是为了管理上的方便。因为无论是写样还是刻版,“欧字”的工钱都是最高的,基本上是“宋字”的两倍,较“软字”亦高出不少,可知其写刻难度最大。如果将“欧字”并入“软字”,难免会导致薪酬分配上的不平等。换句话说,即使抛开字体风格等不谈,光就写样与刊刻的技术要求与操作难度而言,“欧字”与“软字”也有着比较大的差异。可与这个问题相参看的,是《定例》中关于其他一些特殊字体工价的规定:

刻书内清字,除小呢字外,九个字为一行,工银三分。

刻御笔字,一寸上下每个工银一分,一寸五分字每个工银一分八厘……一尺一寸字每个工银一钱八厘,一尺二寸字每个工银二钱一分七厘。

刻臣工书写字,一寸上下者每个工银六厘,一寸五分字每个工银一分二厘……一尺一寸字每個工银七分二厘,一尺二寸字每个工银七分八厘。

刻蒙古字照清字例算,如刻西番字照蒙古字例合算,如刻枣板加倍。

无论是清字(即满文)、蒙古字、西番字等非汉文字体,还是御笔、臣工书写字等个性化手书体,都被排除在“软字”范畴之外,且其工价较“宋、欧、软”三种字体都高。这就再次说明《定例》的字体分类原则,很可能还是从工匠实际操作的层面来加以考虑的,其主要目的是便于管理。

而除上述特殊字体之外,武英殿刻书所使用诸多字体中写刻难度最大的,恐怕就是那些摹仿宋元旧本的字体了。这其中既包括翻刻宋元旧本者(如乾隆四十八年武英殿翻刻“相台五经”等),也包括以类似字体新刻本朝著述者(如乾隆元年武英殿刻《日知荟说》等)。而在这类仿宋元字体中,最常见的一种恰恰正是仿南宋浙本之欧体字者。如康熙五十三年(1714)武英殿仿宋咸淳元年吴革刻本《周易本义》十二卷,就是其中出现较早的一种仿宋本“欧字”者。翁连溪也曾提到,康熙四十年(1701)以后,“武英殿刻书也一改旧时刻书字体,改用唐欧阳询、元赵孟暴的字体”翁连溪:《清代内府刻书概述》,《清代内府刻书图录》附录一,北京出版社2004年版,第4页。。尽管笔者尚不能确定这类“欧字”刻本在所有武英殿本中的确切比例,但可以肯定的是,它们必然已达到了一定的数量,以至于《定例》必须将其从原来比较笼统的“软字”中区分出来。而无论是早在康熙,还是晚于道光,浅见所及,这都是已知对清代版刻字体作“三分”的最早的记载。

三、对“宋、欧、软”三分法的进一步细化

今人学者中,最早以类似“宋、欧、软”三分法来考察分析清代版刻字体的是黄永年。他在《古籍版本学》一书中,在方体字之外,又将清代写刻字体划分为“点划方劲”与“点划软美”两大种,同时又各自进一步细化为两个小类,其基本特征如下:

第一种的第一类,字的点划方劲,稍有点近乎南宋浙本和明嘉靖本,当然仍有显著的区别。用这种字体刻的书中部头最大也最有名的是《通志堂经解》……近似这第一种第一类,但又略有变化的,我把它列为第一种的第二类,也可说是第一类的衍生物。其中部头最大的是康熙时席启寓辑刻的《唐诗百名家全集》,以及卞永誉刻自辑《式古堂书画汇考》,它的字体较这第一种而更显方板,横直笔道粗细几乎一律。和此接近但字形稍见倾斜而略仿宋浙本的,则有雍正时诗鼎斋刻《淳化秘阁法帖考正》,金农在扬州刻自撰《冬心先生集》。还有康熙时苏州缪曰芑覆刻宋蜀本《李太白文集》,但不像真蜀本那么朴厚,归入这第二类也比较合适。

第二种的第一类,字的点划软美,有点像宋明人刻法帖里的所谓晋唐小楷,当然比这种楷帖的字要规范。这种字体在清代写刻本中用得最广泛,不仅前期,到中期的写刻本还通用它……编刻大部头的《全唐诗》,用的就是这种字体……这一类刻本的字体因为软美,所以人们通称之为“软体字”,称这类刻本为“软体字本”。……我在这第二种第一类外还列了个第二类,来容纳当时请书法好手写了刊刻的本子,这种本子的字体和第一类的软体字比较接近,不过不像软体字那样规范拘谨,而稍事放逸,可具见书法之美而已。黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第153—154页。

从黄永年的描述来看,所谓“点划方劲”的第一种两小类,黄永年都将之与“南宋浙本”或“明嘉靖本”相比拟,因此所对应的实际上就是《定例》所说的“欧字”;至于“点划软美”的一类,则显然就是“软字”。从上下文看,黄永年应该并没有看到过《定例》,但其根据经眼之清刻本所作的分类方法,却与《定例》不谋而合,这也足以说明在清代诸多写刻字体中,确实存在着“欧字”与“软字”的显著区分,故有必要拈出细说。且与《定例》只有简单的分类名目不同,黄永年原文在每个小类之下都例举了丰富的书籍案例作为参考,这就为我们深入了解并进一步分析其分类原则提供了切实的研究途径。如果说《定例》可能只是武英殿为了管理方便而作的一个粗略分类,那么黄永年的分类则更侧重于对清代版刻史的梳理与研究。利用这些高屋建瓴的分类意见与翔实可考的典型案例,我们或可大致搭建出清代写刻本字体分类的一个基本框架,并在此基础上作更进一步的探讨。

如黄永年的高足辛德勇,就正是在此基础上将清代版刻字体进一步区分为“稍似宋浙本欧体字(清硬体写刻本,以《通志堂经解》为例)”、“类似所谓晋唐人小楷(清软体写刻本,以《楝亭十二种》为例)”、“仿宋浙本欧体字(清中期仿宋刻本,以张敦仁刊仿宋抚州本《礼记》为例)”、“各具特色的字体(清个性化写刻本,以林佶手书上版《渔洋山人精华录》为例)”四类按此说见辛德勇:《历代版刻字体概观》,发表于其个人微信公众号“辛德勇自述”2017年6月16日条。。这四类对应的实际上就是黄永年的四个小类,不过也有一些细微的区别。特别是其中第三类“仿宋浙本欧体字(清中期仿宋刻本)”,就与黄永年的分类有一些出入。

按关于“仿宋”(通常也涵盖金元,下同)这一概念,版本学领域内使用较多也较为随意,而很少有比较明确的定义。从实际使用情况来看,主要可分为两种用法。一种是以“仿宋”指称某类书籍,即以宋本等为底本,仿照其字体、行款、内容等所刊刻的书籍,一般称为“仿宋本”根据与底本相似程度的高低,此类又有“翻宋本”“影宋本”“覆宋本”等各种别称。张秀民在《中国印刷史》中曾云:“(清代)除盛行明代的方体字外,又流行一种影宋本,又称仿宋本。就是雕版时先请人依照宋版底本字体,一笔一划的影写下来,反贴在木版上,仔细仿雕。”就将影宋本视为“仿宋本”。参见张秀民:《中国印刷史(增订本)》,浙江古籍出版社2006年版,第507页。。这也是“仿宋”比较通行的一种用法。还有一种则是以“仿宋”指称某类字体按对此笔者已有专文《清刻本中“仿宋”欧体的产生与演变》予以讨论,待刊于《中国典籍与文化》,此先不赘。。从辛德勇所举范例来看,他说的应该是第一种“仿宋本”。这一类在黄永年原来的分类中其实并没有特别强调,而是析分到第一种两个小类之中,所举亦无《礼记》之例,故当为辛德勇的自创。清中叶翻刻宋元旧籍蔚然成风,因此仿宋本确实是清刻本中非常有特点的一个类别,辛德勇将此类拈出可谓别具只眼。然而具体到这些仿宋本的字体,则略显复杂,似不能以“仿宋浙本欧体字”简单概括之。一方面,不同宋元本间有明显的字体差异。仿宋已是欧、颜、柳诸体面貌各异,仿元也可能是用赵体。如乾隆间张朝乐所刻《两汉策要》,其底本字体就被认为酷似赵孟暴手笔。另一方面,即使是对同一书籍、同一字体加以摹仿,不同翻刻本之间也会呈现根据与底本相似程度的高低,故又有“翻宋本”“影宋本”“覆宋本”等各種别称按关于“仿刻”“覆刻”“影刻”等概念的辨析,具体可参见黄永年在《古籍整理概论》中的相关论述(上海书店出版社2001年版,第35页);此外郭立暄《中国古籍原刻翻刻与初印后印研究·通论编》亦曾就这个问题展开讨论,可参看(中西书局2015年版,第21页)。,并不能简单地径归一类。郭立暄曾将翻刻字体分为“用流行字体”、“用摹仿字体”以及“自成一体”三类。其中“用流行字体”者距原书面貌最远,可暂置不论;而后两种虽然在主观上都有力求摹仿原书的意图,但最终结果却也往往不尽如人意。文中还以陶子麟刻书事为例,指出一部翻刻本“形式上与原本逼真到什么程度,是由出资人、刊刻主持人、写手、刻工、受众、市场等几方面因素的互动结果来决定的”郭立暄在讨论陶子麟仿宋字体“自成一体”时,指出一些“面貌差别很大的底本,一经陶氏翻刻,普遍字口锋芒毕露,有些变味儿”,“由此可见,陶刻的字体并不是底本的忠实复制,而是按照某种观念化的固定套路修饰、过滤之后的产物”,最后还进一步指出,写手、刻工有可能会在“所刻书上留下个人的风格烙印”,这些无疑都是非常精彩的论断。见《中国古籍原刻翻刻与初印后印研究·通论编》第二章《原刻与翻刻(中)》,中西书局2015年版,第34—39页。,这就进一步强调了翻刻本字体风貌的复杂性。黄永年并不特意拈出仿宋一体,而是将之分列入两个小类,恐怕正是基于这种考虑。

因此,考虑到“仿宋本”字体的复杂性与特殊性,笔者认为在讨论清代版刻字体的风格时,或许可以将这一类刻本暂置不论。毕竟所谓“仿宋本”的字体风格,往往是综合了底本原有风格和后来翻刻者新风格的混合体,因此既不能视为对原书字体的简单因袭,也很难说可以完全抛开当下流行字体的影响。换句话说,尽管“仿宋本”确实是清代非常有特色的一种版刻类型,但其字体却并不能真实反映清代版刻的自有面目。因此,评价清代的“仿宋本”应该有一套另外的标准,而不宜将之与清人新刻书籍(也包括那些以清代流行字体重刻的旧籍)混淆在一起加以讨论。

此外,所谓“清个性化写刻本”,黄永年原本是置于第二种的第二小类。由这类字体写样上版的刻本,一般称“名家写样”本。这类刻本与“仿宋刻本”一样,也是清代最有代表性的版刻类型之一。但纯就字体论,则同样五花八门、各体兼备,很难总结出一般的规律与特点。用一句略显俏皮的话说,它们最大的相同之处就在于各不相同。因此,笔者认为对这类字体宜专门作个案之研究,而不宜作为清代版刻字体典型风格之一种。毕竟历代以个性化手书上版者亦不乏其例,区别只在数量之多寡以及刊刻之精美程度而已。事实上,这类字体在《定例》中也是被排除在普通“软体”之外的,这倒是正好与笔者的意见不谋而合。

如果剔除掉“仿宋本”与“名家写样本”这样两种特殊字体的刻本,则辛德勇的分类只剩下了“稍似宋浙本欧体字(清硬体写刻本)”和“类似所谓晋唐人小楷(清软体写刻本)”这两类,这实际上对应的正是“欧字”和“软字”。再加上相对没有争议的“宋字”,则所遵循的仍然是清代《定例》所提出的“宋、欧、软”三分的基本框架。

而这三种字体之所以会被反复拈出,首先当然是因为它们具有一定的数量与普遍性。换句话说,它们是清代版刻中最常见的三类字体。其次,如作进一步深究,则这种普遍性背后所反映的,实际上是一种程式化的规范性。黄永年在总论清代的写体时,即云:“清前期的写刻本,在字体上就采用规范化的办法。”黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第151页。此外,梁颖在谈及清初写刻本字体时,也曾指出有一种“标准的楷体”,其“相对宋体而言,显得婀娜精致,这其实是换了一种面目的程式化规范字体”梁颖:《清刻本的鉴定》,陈正宏、梁颖:《古籍印本鉴定概说》,上海辞书出版社2005年版,第41页。。这两位学者都非常敏锐地注意到了清代的某些写体,与方体字一样,都存在一些程式化、规范化的特征。尽管限于体例,两位学者都未能将这一讨论继续深入下去,但却给我们带来了极大的启示。

四、对“宋、欧、软”字体的概念界定与特征描述

在“宋、欧、软”三种字体中,历史最为悠久的应该还是“欧字”。所谓“欧字”,顾名思义,当指以唐代书法家欧阳询所创之楷书体上版刊行的字体。宋代刻书,多以唐楷写样,而不同地区往往又有不同的字体风尚。其中两浙尤其是临安府一带,即多以“欧字”上版精刻,方劲秀丽,被视为宋本的代表性字体之一。这种字体在元代仍有延续,并一直沿用至明代按关于元代与明初的字体,此前比较通行的说法是多用赵孟暴体,但也有学者认为元代真正用赵体刊行的书籍很少,“颇似宋时浙本之体则时常可见,有的甚至棱角锋露”。可参考沈津:《元刻本的字体赵体乎?》,收入《书海扬舲录》,广西师范大学出版社2016年版,第170—177页。。而从明中叶开始,又从“欧字”中逐渐演变出一种新的程式化字体,亦即所谓“宋体”。关于这种字体的出现,黄永年和李开升都认为最早发源于苏州地区。其中黄永年所举为正德七年(1512)苏州黄省曾所刻《唐刘叉诗》等书,并名之为“标准嘉靖本”;而李开升则认为早在弘治十五年(1502)吴江知县刘泽所刻《松陵集》中,就已经出现了这种风格,并名之为“苏式本”分别见黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第128—129页;李开升:《明嘉靖刻本研究》,中西書局2019年版,第43页。。无论是哪种称法,他们都一致认为这种字体是嘉靖前后最为典型与流行的一种版刻字体,影响遍及全国。

不过在“宋字”的发展初期(即明代弘治至嘉靖年间),其与“欧字”的界限实际上并不是非常明晰。一方面,这个时期的所谓“宋字”,本身就是以南宋浙本之“欧字”为摹仿对象的,因此二者实有直接的渊源关系;另一方面,作为一种发展初期的字体,无论是写样程式还是刻字技巧都尚未完全自成一派,因此带有手书意味也在情理之中。如李开升就认为:

嘉靖时期这类字体的书写可能尚未完全专职化。比如使用这种字体最典型的本子《〔嘉靖〕浙江通志》,是由布政司吏所书。此本刊于嘉靖四十年(1561)左右,此时已是嘉靖末年。也就是说,嘉靖时期在一定程度上还保持着由善书能手而不是专门负责为刻书写样的专业写工来书写上版的传统。李开升:《明嘉靖刻本研究》,中西书局2019年版,第37页。

事实上,即便是专业写工,此时心中也并无“宋字”之概念,因此一切都尚在摸索之阶段。但可以明确的是,嘉靖时期的所谓“宋字”,已经开始出现一些如笔画较平直、转折处棱角分明且多为直角、横画收笔处常形成一个三角形等较为程式化、规范化的形式特征,惟尚余手写体之韵致而已。

而到了万历时期,嘉靖本中已初露端倪的程式化字体又有了进一步的发展变化,“即由原先虽见方板整齐但仍出于南宋浙本欧体的标准嘉靖本字体,转变成为更加方板整齐、横平竖直,而且横细竖粗、完全脱离欧字的新字体。这种新字体世称‘方体字’,但也有人称之为‘宋体字’”黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第135—136页。。至此,所谓“宋字”已基本与“欧字”分道扬镳,开创了另一种与写体完全不同的方体字系统。在此后的数百年中,包括进入清代以后,尽管“宋字”就具体形态而言也产生了一些新的变化,但其主要的程式化特征,例如横平竖直、笔画转折处多为直角、横笔结尾处有比较明显的三角形等,基本上还是一致的。因此,相对于其他两种字体来说,“宋字”的界定是最为清晰的,无需赘言。

至于原先较为常见的、以楷书欧体风格上版的“欧字”刻本,在“宋字”出现之后一度变得较为少见,直至清代康熙年间,因《通志堂经解》的横空出世,才再度引起时人的关注与效仿。不过这里首先需要说明的是,版刻上的“欧字”,并不能等同于书法上的“欧体”。特别是到了清代,刻书已经高度程式化和商业化,完全照搬书法意义上的某种字体,无论是在效率还是效益上都显得不太现实。更何况即就书法上的“欧体”而言,发展至清代也已经产生了很多变化,不同书法家也会揉入自己的个人风格,并无标准的“欧体”可供上版刊行。因此,我们这里所说的“欧字”,实际上是指将书法上的“欧体”进行一定程式化、标准化改良之后的版刻字体。其继承了宋本“欧字”的一些基本特点,但同时也因时代风气与刻工刀法等影响,而产生了自己的独特风貌。

对于“欧字”,黄永年在《古籍版本学》中实际上是归在第一种第一类中,其特点为“字的点划方劲,稍有点近乎南宋浙本和明嘉靖本,当然仍有显著的区别”,所举范例则为康熙年间徐乾学刻《通志堂经解》《通志堂集》,宋荦刻《吴风》,张士俊刻《泽存堂五种》,周桢、王图炜刻《西昆酬唱集》等黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第152页。。再结合本书所收集的其他“欧字”刻本,我们认为其字形特征主要有以下几点:第一,字形方整,而略带左低右高的斜势,同时结构上比较紧凑内收;第二,笔画粗细差距较小,且相对“软字”来说略显平直;第三,转折、顿挫处较为方折,有的甚至刻意表现得棱角分明;第四,个别笔画受到“宋字”刀法的影响,最典型的如横笔的收尾处呈现向上凸起的三角形。

当然,上述所谓“欧字”的字形特征,在不同时期、不同刻本中,其具体表现也不尽相同,并不能简单地一概而论,还需具体问题具体分析。且值得注意的是,“欧字”在清中叶以后还发生了一些演变与分化,产生了一批以“仿宋”为名目的“欧字”刻本,而其首创者就是黄永年所列第一种第二类中“字形稍见倾斜而略仿宋浙本”的雍正间诗鼎斋刻《淳化秘阁法帖考正》、金农刻《冬心先生集》等书。

至于所谓“软字”,则又更显复杂一些。毕竟“欧字”“宋字”都有具体的字体渊源,而“软”字实际上是从字体形态入手,因此很难有明确的概念界定。从字面上理解,所谓“软字”,自然是相对于“欧字”“宋字”那种偏硬的字体风格而言的,笔划较为圆润软美、转折处注意隐藏锋棱的楷书体。但是到底软到怎样一种程度算“软字”,清代的“软字”又有哪些具体的字形特征,则又是一个颇费斟酌的问题。好在关于“软字”,前代学者还是给出了不少具体的描述,我们可以从中得到参考。如李清志在《古书版本鉴定研究》中曾描述云:

清代之刻书字体,大致而言:顺治时继承明末之硬体字遗风,变化不大;自康熙迄乾隆初期,除硬体字外,又流行一种字画纤细,极为美丽的写刻体(软体字)……就笔者研究所得,康雍乾间流行之软体字,其与宋元明软体字之最大区别是笔画纤细,字幅较小,字之排列整齐而疏朗。其字形有方整,有微圆,有横扁;写刻工致,转折灵活而不带棱角,亦罕见有笔丝相连者,使人有娟秀而端庄之感。此种精美之写刻体,为清版一大特色,流行于江南地区及扬州、北京等地官私刻本。如康熙四十六年扬州诗局刊本《全唐诗》、康熙四十九年杨友敬刻本《天籁集》、康熙五十九年刻本《西江志》、乾隆七年怡府明善堂刊本《集千家注杜工部诗集》等可为代表。李清志:《古书版本鉴定研究》,(台湾)文史哲出版社1986年版,第79—80页。

文中总结清代“软体字”的字形特征,主要包括笔画纤细、字幅较小、转折灵活而不带棱角、娟秀端庄这几点,并列举了《全唐诗》等。此外,黄永年在《古籍版本学》中将“软字”主要归为第二种第一类,描述其特点为“字的点划软美,有点像宋明人刻法帖里的所谓晋唐小楷,当然比这种楷帖的字要规范”,虽然描述相对比较简单,但所举范例却非常多,包括康熙年间曹寅刻《全唐诗》《楝亭五种》《楝亭藏书十二种》,汪立名刻《白香山诗》,蒋国祥刻《前后汉纪》《箧衍集》,顾嗣立刻《昌黎先生诗集注》,金荣刻《渔洋山人精华录》,潘耒刻《亭林诗集文集》,程哲刻《带经堂集》,朱彝尊刻《曝书亭集》,项练刻《隶辨》《山海经》《水经注》《韦苏州集》,查慎行兄弟刻《敬业堂集》《查浦诗钞》,敦素堂刻《槜李诗系》,岱宝楼刻《长留集》,张礼刻《西湖梦寻》,卓尔堪刻《遗民诗》,郑元庆刻《石柱记笺释》,雍正年间王懋讷刻《楼村诗集》、傅泽洪刻《行水金鉴》、吕廷章等刻《朱柏卢先生媿讷集》、蒋骥刻《山带阁注楚辞》、金檀刻《青丘高季迪先生诗集》、年羹尧刻《唐陆宣公集》等黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第152—153页。。

根据上述描述,再结合各家例举的代表性书籍,我们大致可以对“软字”作出以下描述:第一,字形端庄平正,一般不带斜势;第二,笔画粗细较为均匀,笔致灵动而有波磔;第三,转折、顿挫处较为圆润,手书色彩浓郁;第四,横笔结尾处多采用圆笔回收,因此很少羼入“宋字”的三角形。当然,以上主要是就比较程式化、规范化的“软字”而言的。名家写刻本尽管也比较“软”,但因风格面貌比较多样,因此很难加以概括总结。黄永年将之置于第二种的第二小类,显然也是基于此种之考虑。

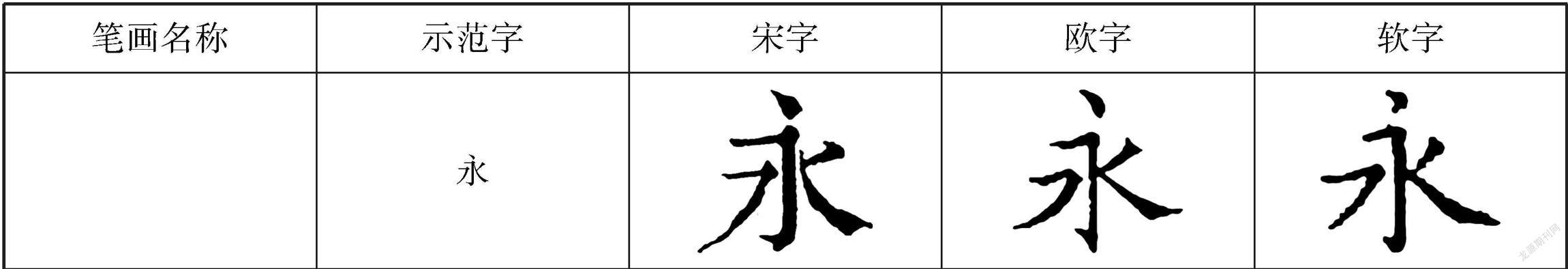

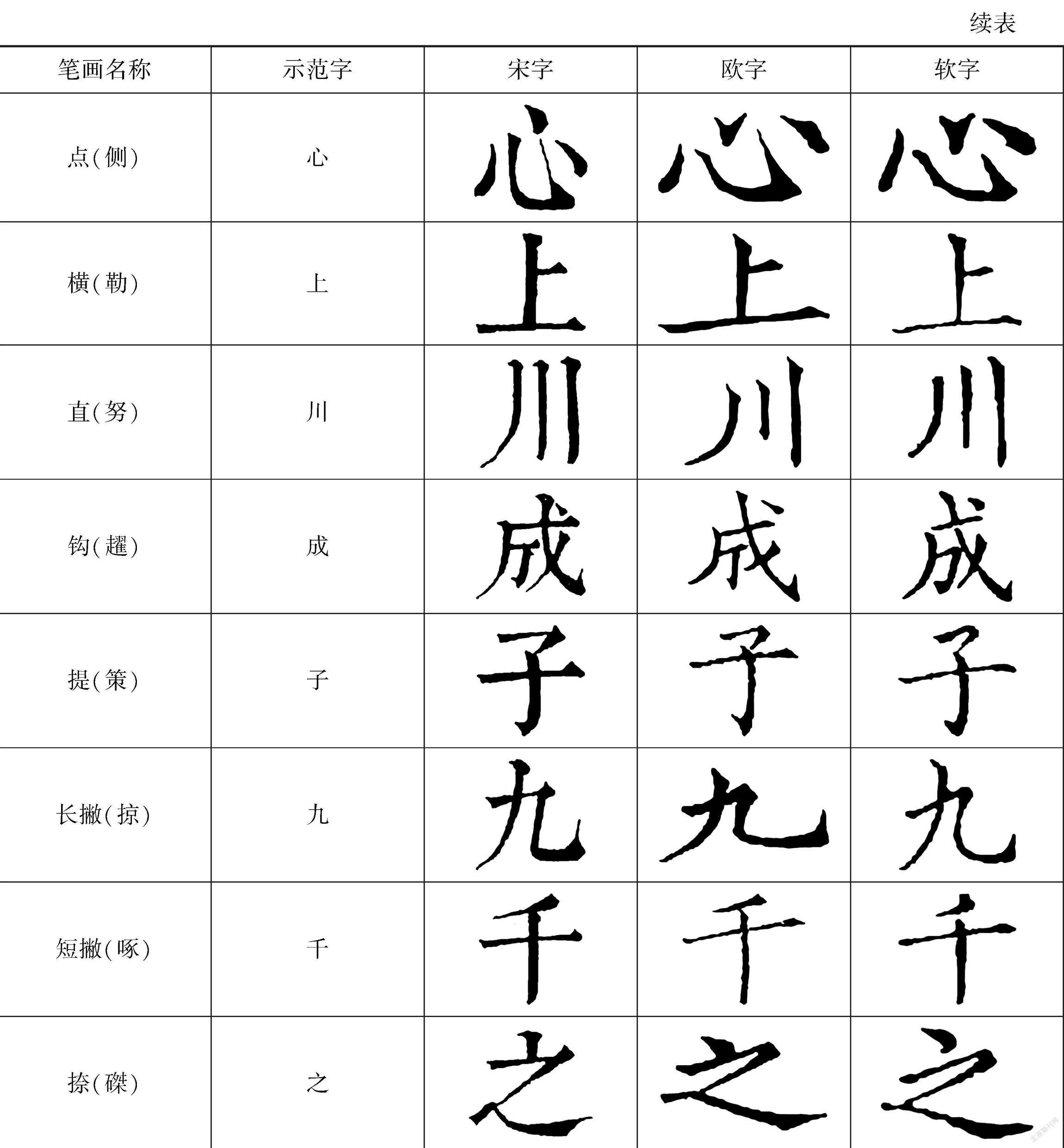

为了更好地说明上述三种字体的字形特点,我们不妨借鉴书法理论中比较通行的所谓“永字八法”,即“点(侧)”、“横(勒)”、“直(努)”、“钩(趯)”、“提(策)”、“长撇(掠)”、“短撇(啄)”、“捺(磔)”,来作为笔画取样的基本依据;同时选择康熙间通志堂刻本《通志堂经解》第一种《子夏易传》作为“欧字”的代表性书籍、康熙四十四年(1705)扬州诗局刻本《全唐诗》作为“软字”的代表性书籍,以及康熙五十五年(1716)内府刻本《康熙字典》作为“宋字”的代表性书籍,并选择其中笔画较少且分别能够有一个以上代表性笔画的“永”“心”“上”“川”“成”“子”“九”“千”“之”这几个字,进行具体的字体比对:

五、结语

如果说明代嘉靖前后方体字的诞生,揭开了印刷字体程式化的序幕,那么其进一步的分化与定型,则是完成于清代。通过本文的梳理,以及上表对三种字形的对比,不难发现清代所谓“宋字”“欧字”“软字”,已基本具有了后来“宋体”“仿宋体”“楷体”这三种比较通行的现代印刷字体的雏形。只不过在具体细节上,还有一些调整和变化。但这已足以说明,清代版刻字体对整个印刷史、出版史的重要意义。

当然,对清代版刻字体而言,所谓程式化终究只是一种大的倾向,并不像现代印刷字体那样已经完全标准化。且除了这三种字体之外,毕竟还存在着大量多姿多彩的字体形态,以至于让人觉得清代字体“毫无规律”黄永年曾感慨道:“(清代)字体的时代性极不明显,而且同时代、同地区甚至同一人所刻的几种书,所用字体会各不相同。版式上更是五花八门……毫无规律可言。要用讲明刻本的办法,根据字体、版式的区别来讲清刻本,实在没有可能。”参见黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第147—148页。。因此,本節充其量只能算作一种非常初步的尝试,其目的主要是能够在“毫无规律”的清代版刻字体风格中,找到一些可能的或至少是可供讨论的程式化倾向与规律,以加深对清代印刷字体的认识与了解。

〔作者郑幸,上海大学文学院副教授〕

From Dichotomy to Trichotomy: Forms and Divisions of Engraved Fonts in the Qing Dynasty

Zheng Xing

Abstract:Engraved fonts are critical to the form and appearance of ancient books. In general, the academia divide the engraved fonts after the midMing dynasty broadly into “Song” Style and “Writing” Style, which is a dichotomy. However, in practice, it is often too vague and generalized for edition identification and font description. Particularly in the Qing dynasty when engraved fonts were more complex and varied, the naming and description of several subcategories of “Writing” Style were still not accurate enough. As such, based on a review of past academic research findings and related documents, this paper sorts out and classifies several engraved fonts that existed in the Qing dynasty by their form in an attempt to get rid of the past dichotomy and pick “Ouyang” and “Soft” fonts out of the general “Writing” Style. Further, this paper provides “Ouyang” and “Soft” fonts with more clear definitions and character descriptions in the hope of looking deeply into the evolution of engraved fonts in the Qing dynasty.

Keywords:engraved editions of the Qing dynasty, engraved fonts, Song Font, Ouyang Font, Soft Font