乾隆朝绥远城八旗换防制度研究

2022-02-17灵灵

灵 灵

(吉林师范大学,吉林 四平 136000)

康雍年间,清廷因对准噶尔战事所需,在归化城数次临时驻扎军队。乾隆初年,为加强对漠南蒙古的控制,维护北疆稳定,在归化城东北五里处修建绥远城。随即,征调右卫等处八旗官丁移驻此城。此即绥远城驻防由来。

关于绥远城驻防问题,前辈学者多为关注,包括驻防旗人源流、八旗生计、八旗官学、与归化城关系等问题,其中也涉及换防制度的若干方面。如:黄治国《漠南军府——清代绥远城驻防研究》的第五章绥远城将军的职权及其嬗变;刘蒙林、暴丹妮《清代绥远城八旗官兵换防制度初探》,以上研究主要依据汉文文献,就清代绥远城驻防官兵换防人数、经费及作用等方面进行论述。本文重点利用中国第一历史档案馆藏 《军机处满文月折包》(后文简称“月折包”)及台北故宫博物院文献处所藏《军机处档折件》,试就换防制度中尚乏研究的若干具体问题,即换防具体时间及实际官兵人数、换防官兵连留制、经费支出之变化等加以探讨,阐明换防制度的作用。

一、换防制度的背景

清代康雍乾三朝为统一西北地区与厄鲁特蒙古准噶尔部进行过多次战争。其中最有名的莫过于康熙年间的三次会战。康熙二十九年(1690年),清军迎战准部于乌尔会河(今内蒙古乌珠穆沁左翼旗境内),清军惨败。同年,清军与准部又一次在萨里克河边的乌兰布通(今内蒙古翁牛特旗西南)会战,结果以噶尔丹撤退告终。第三次是康熙三十五年(1696年),清军在昭莫多以伏击大败准军。经此三战,历时近10年的准部叛乱终于得以平定。蒙古地区有变,对于清廷犹如肘腋之患。康熙帝不断调整北疆兵力部署,并在右卫(今山西右玉)设立八旗驻防。

康熙年间准部叛乱虽暂时得以平息,但其势力依旧存在,构成对清廷与漠北蒙古喀尔喀的长期威胁。雍正朝时,清准再次发生交战。在战争中,清廷深感右卫驻防点距离前线较远,故欲将驻防重点再次北移。为进一步攻打准部并加强对漠北蒙古控制,雍正九年(1731年)修建科布多城;雍正十一年,于乌里雅苏台设置定边左副将军(也称之为乌里雅苏台将军),命策棱担任。雍正十三年十二月,乾隆帝继位伊始,对漠北蒙古的军事驻防已有筹划,任命策棱为最高军事统帅,将漠北喀尔喀各部视作攻打准部的重要力量,并开始实施漠北地区军事布防。此前,清廷在漠南蒙古地区尚未设置重兵驻防,而距离漠南蒙古地区较近的唯有右卫驻防。右卫位于今山西右玉县,雍正年间在此驻满、蒙、汉八旗兵丁,设建威将军统辖。但右卫驻防距离漠北地区甚远,与准部战争中军需品的供给始终是一个大问题。而在修筑绥远城之前,归化城不但是漠南蒙古地区政治、文化、经济、宗教中心,又称京畿之锁钥,乌伊诸盟之屏蔽,库、科、乌诸城之门户[1],其位置十分重要。并且作为成吉思汗和大元帝国后裔的游牧地,清廷对其始终疑心重重。因此,寻找一处适宜地点筑城屯兵,对清廷来说就尤为重要。乾隆二年(1737年)开始,在归化城近郊修筑绥远城。随即,把大部分右卫驻防官兵移驻于绥远城,同时把“建威将军”改称“绥远城将军”。此举标志着清朝北疆八旗驻防前沿自原先的右卫大为向北推移,并对乾隆年间八旗驻防体系的完善具有重要意义。

清廷在绥远城设置驻防初,只负责周边牧场和卡伦的巡查戍守[2]。不久,为加强漠北防卫力量,开始抽调部分官兵前往乌里雅苏台实施换防。乾隆二十一年 (1756年)始绥远城官兵赴乌里雅苏台换防,起初由绥远城、右卫兵丁留驻一百名,直到乾隆二十六年之时驻防兵额减为五十名[3]。从此,绥远城驻防兼有了换防之责。

二、换防制度的内容

换防制度从乾隆二十一年(1756年)始,一直持续到光绪年间,同时制度不断完善。以下,从换防时间及官兵、官兵连留制、经费支出等方面略做说明。

(一)换防时间及官兵

乌里雅苏台及科布多,地处漠西蒙古以北漠北蒙古以西。起初,绥远城兵丁主要赴乌里雅苏台换防,并未直接派遣至科布多。赴科布多的换防兵丁是由绥远城派遣至乌里雅苏台将军处,再由此处分派至科布多,后来绥远城将军可直接派遣科布多,无须再通过乌里雅苏台将军[4]。

每换防之时,由绥远城兵丁内挑选,熟悉满洲、蒙古语、年富力强者,赶在返青(四月中下旬)从速起程,以替换原有官兵[5]。这些兵丁由绥远城将军派出的两名官员带领,由一名佐领及一名骁骑校组成。其率领兵丁四月出发,六月中旬到达换防点。由此看来,绥远城至乌里雅苏台有两个月的路程。将起程日安排在四月中下旬,赶在五六月份,水草较好时能到达换防点。每年六月中旬换防期限年满,返回日期均在七八月份,使官兵能够避开寒冷牧草减少时期。如此合理安排,对官兵有益,驼马也不易受损。所派遣的官员在换防期间病故,再由绥远城将军处派遣新人。官兵条件为能说会写满蒙古语者优先。因清代设乌里雅苏台将军统辖漠北喀尔喀蒙古四部与科布多地区,其最高军政长官将军多由清廷特派心腹大员担任,通常设一名满洲官员及一名蒙古官员。故公文往来基本用蒙古文、满文书写。再者,乌里雅苏台及科布多衙署内协理写字、差遣各处之人不敷,换防官兵到各衙署担任笔帖式。

迄道光年间,因漠北蒙古地区蒙民交易由来已久,期间总会发生各旗蒙古欠商民,商民重利盘剥等矛盾。因此,又重申要求换防兵丁务必皆选能写清、蒙古、汉字、年轻干练者[6]。换防官兵另增兼通汉文的要求,也说明近代以来中原文化在漠北地区的传播也在扩大。另外,漠北条件艰苦,优先考虑身强体壮的青壮年。

(二)换防官兵连留制

所谓官兵连留制是指官兵因某种原因再留一班于换防处。乌里雅苏台属于边寒之地,总有官兵选择连留戍守,故档案中常出现“符合连留制”。乾隆二十六年换防兵丁由100 名减为50 名。但实际情况为,乌里雅苏台、科布多衙署内协理写字、差往各处之人不敷,扣除二处奏留官兵,其余派往军营换防官兵照例挑选[7]。可见,每次换防时,据实际需求灵活操作,其人数各不相同。

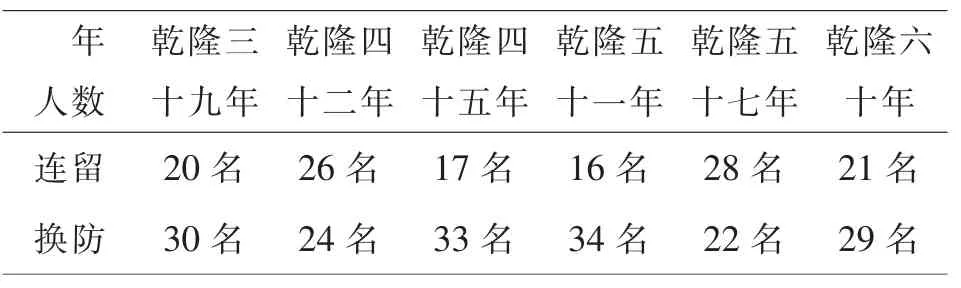

从表1 可知,连留官兵数目占据一半人员。这些兵丁多数为自愿诉请复留营者,其换防期限长达六年之久。而两处所留兵丁各自出具考语,将其旗里造册二份,一份送交兵部、一份咨行绥远城将军,免于其缺另行派人。据文献记载,其连留主要原因有两点。一是兵丁考虑自身,选择连留。换防除两名官员外50 名兵丁由前锋、领催、披甲等组成。所留官兵在乌里雅苏台及科布多作为额外笔帖式,于军营拨给笔帖式份额之盐菜口米,且于家中拨给九品笔帖式俸米[9]。二是乌科二城官员愿意使用连留兵丁,彼等可通过连留制提高官兵质量及办事效率。连留兵丁因常年在漠北地区,不仅熟悉地方情形、当差得力; 尚且口外蒙古游牧往来文书多需翻译,新兵初学蒙古语断非数年能够熟练掌握[10]。通过连留制不仅能满足兵丁需求同时也让换防官兵更有效的服务于管理层。

表1 乾隆年间换防官兵实际数目表[8]

(三)换防官兵经费

绥远城官兵有了换防之责,一向受到清廷重视。其官兵经费都有详细记载。换防伊始,据乾隆二十六年三月绥远城将军奏文(材料一):

查得,前次由绥远城出征官员,各赏两年之俸,兵丁人众,各赏三十两、其跟役等,各赏二两盘费银外,其每月应拨官兵盐菜银,佐领为四两、骁骑校为二两五钱、兵丁人众为一两五钱。其跟役,佐领给四人、骁骑校给三人、兵丁人众二人合给一人。两名跟役给马一匹,每匹马折给银八两,每名跟役每月给盐菜银五钱、皮袄银一两。起程之时,先带往两月盐菜银、口米……照例带往[11]。

此奏文所提,此次换防兵丁待遇“照前次由绥远城出征例子拨给”这里所指“出征官员”是乾隆二十一年(1755年)出征乌里雅苏台官兵。因此,乾隆二十六年三月换防官兵皆照出征官兵待遇拨给银两。但乾隆三十九年之时其经费有所酌减。据乾隆三十九年三月的绥远城将军奏文(材料二):

……其应拨给所派官兵之项,均照乾隆二十八年户部奏准咨送定例借给官员两年俸银,赏给兵丁各二十两,跟役等人各一两皮袄价银外,每月佐领为盐菜银四两、骁骑校二两、兵丁一两五钱,佐领跟役四名,骁骑校为跟役两名,兵丁人众合为跟役一名。每名跟役每月盐菜银5 钱,两名跟役合马一匹,每匹马折银四两[12]。

比较以上官兵待遇,其变化有下面几项:兵丁赏赐银减少了10 两;取消了跟役盘银费2 两;骁骑校盐菜银减少了5 钱及其跟役人数减少1 名;跟役每匹马价银缩减了4 两。其待遇缩减主要原因是乾隆二十六年时,乾隆帝下旨:“今漠北蒙古社会安定,换防兵丁非进剿可比较,不过是驻防更换,支给马驼盐菜等项银过高,应酌减赏给。”[13]

据上引资料分析,绥远城换防即乾隆二十一年(1755年)伊始至乾隆二十六年(1761年)换防官兵,及乾隆二十六年即将出发(既材料一)的换防官兵待遇是高的。但因乾隆帝的谕旨,要求待遇酌减后,照乾隆二十八年由户部奏准咨送定例拨换防兵丁经费。因此笔者认为,乾隆二十六年时派遣完换防兵丁后,自下一批换防开始,按照乾隆二十八的定例支给经费。所以才会在材料二中出现“按照乾隆二十八年户部咨送定例拨给”。

比较《绥远城驻防志》(以下简称驻防志)记载:“换防官兵应借一年俸银”[14]与乾隆二十八年户部奏准咨送定例拨给的经费,只有借官员俸银的年数不同。二十八年记载为“借官员两年俸银”。二十八年后,在乾隆三十九年、四十二年的档案都为“借官员两年俸银”。而《驻防志》载换防官兵经费,与乾隆四十五年绥远城将军奏折 “其应拨给所派官兵之项,遵乾隆四十三谕旨,其官员借一年俸银”[15]一致,都为“借官兵一年俸银”。因此《驻防志》所记载,乾隆二十六年换防官兵经费很有可能是乾隆四十三年颁降谕旨后的定例为根据而叙述的,并非为乾隆二十六年所定,而且《驻防志》所载“换防官员应借一年俸银”与乾隆四十三年后的档案记载一致。

综上,其主要支出由以下几项构成。一是官兵银两支出,主要有俸银、盐菜银、皮袄价、马价银、制装银等。每人每月根据职位的不同,领取的银两都有不同标准。二是官兵口粮。三是官兵驼马。四是换防官兵跟役人员支出。这些经费出自绥远城将军管辖的同知厅军需银内[16]。除此之外,其主要经费来源于发商生息银两拨给[17]。除经费外,官兵还需自带旗纛、帐釜、兵械等。此外,每次换防时留乌科两城兵丁,依照先前之例,比现派往官兵经费减半赏赐,由乌里雅苏台及科布多所存银两内动支赏赐[18]。

这些换防官兵经费,直到清后期咸丰朝时又一次经历了缩减。咸丰年间政治动荡,于内不仅要镇压太平天国,于外要抵挡外强。因此,咸丰四年(1854年)有意减少换防等兵丁经费。直到咸丰十一年(1861年)时,将兵众应领制装银,照户部新定章程装银减半份,官兵盐菜银核减二成赏给[19]。其减少制装银及盐菜银原因为节省经费。

三、换防制度的作用

虽然换防经费屡次缩减,但此制度一直坚持到光绪年间,足以表明清廷对北部边疆的重视。首先维系北疆长期稳固。乌里雅苏台、科布多、库伦等地方,皆与俄国毗连,是北路边防,甚为紧要[20]。乌里雅苏台作为漠北军事重镇,多为蒙古官兵戍守。绥远城作为清朝北疆“屏藩”,地处京城和乌里雅苏台中间,清廷通过两地驻防兵丁的换防,派遣“内兵”到漠北,既能加强对漠北地区的边境防御系统,又有效保证了两地长年驻扎兵丁的机制。既漠北蒙古地区有“动静”之时,绥远城兵丁可便于调遣。且绥远、归化城作为运粮要区,漠北军需粮食及日用所需品由归化城运送时,商人售卖乘带之茶叶布匹等。此种不断运输各种物资行为,不仅满足军队所需,亦利于当地蒙古人的生活。

其次,加强对北疆的治理。乌里雅苏台将军不仅是军事最高统帅,也执掌司法并治理内地商民。如:科布多发生王廷相扎死商民王思理案件,可照伊犁新疆等处,在本地审讯定罪,将该犯由科布多委派官员,解送至乌里雅苏台将军处审理[21]。故将军处所管理事务繁杂,各衙署人不敷。漠北地区需熟悉各种语言之人,并且主要以官兵可以缮写满洲、蒙古语、汉文者为主。换防官兵多被任命为笔帖式,在漠北地区协助写字、 有差事亦随官员等行走,协助各衙署办事。

最后,促进多民族文化的交流。每换防时除八旗兵之外也有大同、宣化二镇绿营官兵[22],其主要任务是在科布多屯田。蒙古地区主要以游牧为营生,并不熟谙耕种。乌里雅苏台及科布多亦是如此,其中科布多田亩膏腴、水草丰美,比较适合耕种。清廷派遣绿营兵耕种,再选派各种匠人修理农具,建筑城垣仓库等[23]。绿营兵将中原农耕技术及工匠手艺带到漠北,教会蒙古兵丁耕种田地。漠北蒙古文化变得更加丰富,与换防制度密不可分。