胆固醇结石小鼠模型的研究进展及致石饲料的设计应用*

2022-02-15苏永腾葛全金吴小马

苏永腾 葛全金 吴小马

(1.江苏省协同医药生物工程有限责任公司,南京 210000)(2.南京农业大学,南京 210095)

胆结石是一种常见的肝胆疾病[1],在美国,12%的居民深受胆结石的危害和困扰,在欧洲,胆结石患者也超过了人群的10%,在中国等亚洲经济新兴国家,随着社会经济的发展和饮食结构的变化,胆结石患者也在逐年增加,患病率逐渐接近西方社会[2]。可见,这种古老而常见的疾病给全世界人类的身体健康、社会经济、国家财政都带来了严重的影响和负担[2-3]。实验动物胆固醇结石模型的建立对研究人类结石的形成机制和对症治疗有着良好的指导意义,诸多文献报道采用致石饲料可以诱导出小鼠等实验动物的胆固醇结石模型,但是报道的致石饲料配方之间有差异、造模成功率也程度不一,小鼠品系的选择、造模初始周龄和造模周期等也因不同的研究目的而不同[4-7]。本文通过综述小鼠胆结石造模的研究进展以及致石饲料设计特点和应用现状,旨在为胆结石症的研究工作提供借鉴。

1 胆固醇结石

1.1 胆结石的定义与分类

胆结石又称为胆石症,是一种常见的、发病率高的胆道系统发生结石并可能引起腹痛、黄疸、发热等临床症状的疾病[7]。胆结石的命名与分类一般根据不同的成分、不同的成石部位等来进行。结石的检测方法一般有X线衍射分析法、磁共振谱(HNMR 谱)分类法、红外光谱分类法、电子自旋共振(ESR)谱分析法等[1]。通过化学分析法分析胆结石中胆固醇含量,将胆固醇含量≥70%的结石归为胆固醇型结石,将胆固醇含量≤30%的结石归为胆色素型结石,介于二者之间的(30%~70%)归为混合型结石,此方法现为教科书中经典的胆结石成分分类法[5]。因此,由于胆色素代谢和胆固醇代谢的交织,胆固醇性结石当中往往也有比较多的胆色素,而胆色素性结石当中往往也有比较多的胆固醇出现[8]。

1.2 胆固醇结石的成因

胆固醇结石的形成是由复杂的遗传基因调控和机体内外环境因素相互作用导致的结果[2,9-10]。研究者猜想胆汁中可能同时含有促核因子和抗核因子,其含量的不平衡可能导致胆固醇快速结晶从而形成结石,但这一说法仍需要更多的研究来证实[2,12-14]。黏蛋白是第一个被发现的促进胆固醇结晶成石的蛋白分子,还有许多其他蛋白也被认为是影响胆汁中胆固醇结晶的促核因子或抗核因子,但它们作用机制仍不清楚[2,15-17]。2010年,有研究首次提出了胆结石病的五种致病因素,分别为:①遗传因素和Lith家族基因;②肝胆固醇的高量分泌,导致胆固醇过饱和(即高胆固醇饱和指数);③胆固醇的结晶与晶体的生长(相变);④胆囊运动受阻;⑤肠道因素(包括胆固醇的吸收以及肠道微生物菌群的变化等)[4]。遗传基因因素调控肝胆固醇持续性的高分泌,导致胆固醇过饱和,加速胆固醇结晶,而胆囊运动功能受损则引起了黏蛋白凝胶的产生并积累,促进胆泥的形成和微小结石的生长,这些改变破坏了胆汁酸肝肠循环系统的平衡,导致胆汁酸池发生了变化,同时,肠道微生物群的异常也会影响肝、肠道和胆汁中胆固醇和胆汁酸的代谢,并损害胆囊的排空和再灌注。因此,上述五种因素是通过交织互作、相互影响来引起机体胆固醇结石的形成[4,18-20](图1)。

图1 胆固醇结石病的五种致病因素及其交织互作示意图

2 胆固醇结石小鼠模型的建模研究

2.1 胆固醇结石实验动物模型研究

胆固醇结石实验动物模型可以帮助研究者深入研究该疾病的病理生理学,有助于开发出创新有效的治疗方法。胆固醇结石模型的造模有几种方法:如感染法、胆汁淤积法、药物注射法(林可霉素)、基因编辑、饮食诱导等[2,21-23]。在饮食诱导方面,从20世纪50年代开始,研究者就通过给仓鼠、小鼠、豚鼠、松鼠、土拨鼠、兔子和猴子等实验动物喂养数周到几个月的致石饲料成功建立了胆固醇结石模型,利用模型研究胆结石疾病的发病机制[2]。通过文献调查研究发现,用于胆结石模型建立的实验动物中,小鼠排在第二位,使用频率比较高的有豚鼠(40.98%)、小鼠(27.87%)、兔(26.22%)、犬(1.64%)、金黄地鼠(1.64%)和树鼩(1.64%)(表1)[24]。

表1 不同胆固醇结石实验动物模型及其使用比例

2.2 胆固醇结石小鼠模型的建模研究

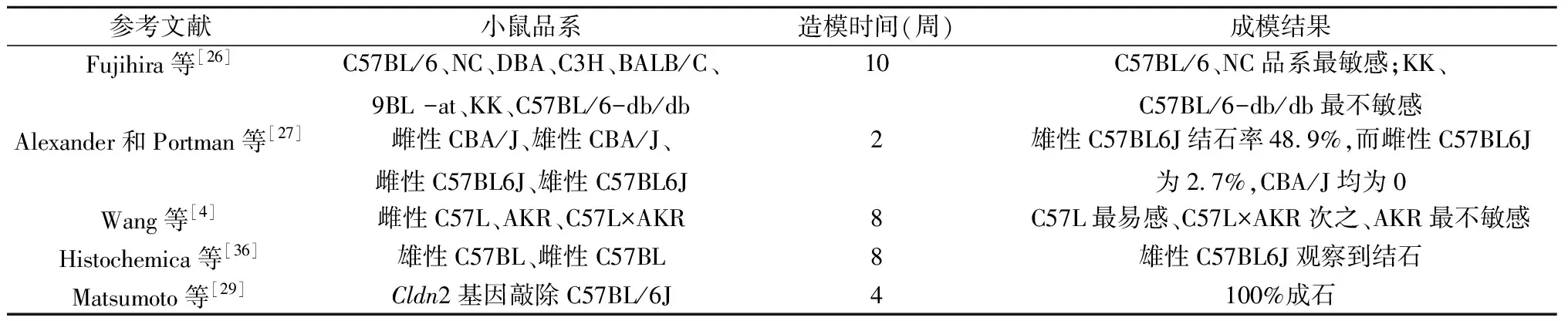

小鼠是良好的胆固醇结石造模实验动物[24-25]。给8种近交系小鼠饲喂致石饲料10周后观察到小鼠出现胆结石,成石率0%~100%[26];有研究进一步确认了小鼠在致石饲料的喂养下,胆结石患病率存在品系和性别差异[27-28];有研究发现基因编辑小鼠在致石饲料的短期喂养下很快就出现了胆固醇结石[29]。这些研究结果表明,C57BL/6品系小鼠最适合用于胆结石造模,在饮食诱导的条件下成石时间较快,特别是在伴随一些调控基因缺失时,这些研究分析为小鼠胆结石造模研究打下了良好基础(表2)。

表2 不同品系、性别、处理的小鼠胆固醇结石造模

近年来小鼠胆结石模型使用频率大为增加,这是因为小鼠造模方法简单,胆固醇结石形成速度快,小鼠对致石饲料敏感,胆汁量、结石数量较多且血液和组织标本的提取工作相对其他动物容易等。至20世纪90年代,第一个与胆结石相关的基因Lith1在近交系C57L/J小鼠中得以鉴定,随后,在小鼠结石造模研究中发现了胆结石易感鼠C57L/J和抗胆石症鼠AKR/J之间成石的差异是由两个Lith基因决定,即Lith1和Lith2[30]。之后研究者通过更多的近交系小鼠胆结石模型研究发现了更多的Lith基因(Lith1~Lith25)参与到胆结石的成石调控中来[31]。这些成果为研究人类结石基因和探索人类胆石形成的机制奠定了良好的基础。

3 致石饲料在小鼠模型的应用现状

研究发现,肠道胆固醇的高效率吸收和高胆固醇饮食方式是小鼠胆固醇结石的两个重要成因[2]。肠道吸收胆固醇后运送至肝并分泌于胆汁的这一代谢通路一旦受到影响,胆固醇就容易出现结晶并导致胆结石的形成,如胆固醇的过量摄入和酯化、肠细胞内脂质转运受损、乳糜微粒的聚集等因素[4]。胆固醇的过量摄入是胆结石的首要前提,因此,通过饮食来诱导小鼠胆固醇结石是常用的造模方法之一。致石饲料的主体部分和常规饲料基本一致,除了满足小鼠需要的蛋白质、碳水化合物、维生素、矿物质等营养物质之外,更重要的是,致石饲料还需额外考虑设计不同的造模因子组合来诱导小鼠胆固醇结石的发生,如高比例胆固醇、油脂、胆酸的使用等。

1964年,有研究者率先发现了在小鼠饲料中添加胆固醇和胆酸的组合可以有效建立小鼠胆结石模型。他们给小鼠喂养含有胆固醇和胆酸的致石饲料后,发现从胆石中提取出来的甾醇基本上是胆固醇,占了结石总重量的94%,而单独喂养1%胆固醇2~8个月却不能诱发出胆结石,以此推测胆酸在小鼠胆结石模型建立中必不可少,是促进胆石形成的重要条件[6]。随后,研究者在致石饲料中设计高脂肪、高胆固醇和一定比例的胆酸诱导小鼠胆固醇结石的发生,结果在诱导8周后小鼠都能不同程度成模[27,32-33]。

因此,根据上述研究者的经验,在目前致石饲料的设计和应用中,脂肪的用量一般为15%~30%,通常为猪油或者黄油等高饱和脂肪,胆固醇的使用剂量为1%~1.25%,而胆酸的用量则稳定在0.5%(表3)。

表3 不同造模因子设计对小鼠胆结石造模的影响

小鼠胆结石模型的建立为研究同源人类结石基因和探索人类胆石形成机制以及对症治疗奠定了良好的研究基础。胆结石与很多消化内科病或其他疾病有着密切的关联,小鼠胆结石模型的建立对研究肠道菌群的变化、高血脂、高胰岛素血症、非酒精性脂肪肝、肥胖、糖尿病、衰老以及不运动的生活方式带来的疾病等方面都有着重要的意义。因此,致石饲料的研制与应用,作为胆结石研究的上游工作,显得尤为重要。合理的造模因子设计,稳定安全的饲料原料品质,合适的实验动物品系选择,是胆固醇结石模型成功建立的最重要因素。