张爱玲《传奇》封面图文关系考释

2022-02-15谭默涵张光芒

谭默涵 张光芒

内容提要 张爱玲经常为自己的作品亲绘插图,尤其重视作品集的封面设计。她的小说集《传奇》初版本、再版本、增订本封面装帧各具特色,体现了作家对图文关系的独特理解。不同版本封面呈现出“窒息”情绪、“荒凉”意境、“不安”气氛,尤其是增订本封面突兀的视觉效果,身处空间外的“现代人”注视空间内的世界,正符合张爱玲以隐性作者叙事的特点。封面图像成为隐喻性的叙事手法,展示了小说文本中不可预测的传奇世界与流言人生,由此构成《传奇》封面图文互动的阐释实践。

张爱玲自小喜欢绘画,曾为自己的作品亲绘插图,并为《杂志》《天地》等杂志绘扉页、插图,尤其在意自己著作的封面设计。这些封面或者由她本人设计,或者与好友炎樱合作设计。张爱玲多次谈及封面图案及色彩含义,如丰子恺一样将封面视为“内容意义的象征”,甚至“仿佛是书的序文”①。不同版本《传奇》的封面设计,都体现了她对图文关系的独特理解和理念,增订本更是通过封面突兀的视觉效果,寓示小说文本丰富的文化内涵。

一、“窒息”:《传奇》初版本封面图文情绪阐释

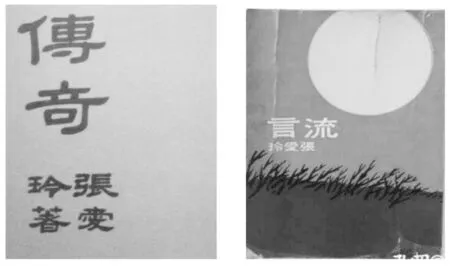

《传奇》初版本封面印有黑色隶书“传奇”——“张爱玲著”(图1),背景没有设计图案,但突出了作为主调的孔雀蓝色,张爱玲亲自设计并联系印刷出版事宜。她如此解释封面:“没有图案,只印上黑字,不留半点空白,浓稠得使人窒息。”②当时的读者谈到封面颜色时有这样的感觉:“象征着陈腐的宝石蓝,我们的老祖母或其友人们所服御过,而今日尚保留在香港的门阀里面的衣服。”③这种色调带来的陈腐气息,与小说中暮气沉沉的传统家庭氛围以及令人窒息的人物命运极为相称。另一方面,“窒息”也意味着作者及小说主人公大悲大喜情绪的表达。

张爱玲对首部小说集的出版充满期待:“以前我一直这样想着:等我的书出版了,我要走到每一个报摊上去看看,我要我最喜欢的蓝绿的封面给报摊子上开一扇夜蓝的小窗户,人们可以在窗口看月亮,看热闹。”④孔雀蓝色经常出现在张爱玲的日常生活及创作中,彰显出特殊意义。她的散文集《流言》⑤台湾版(图2)封面设计亦突出蓝绿色,正面为深蓝、蓝绿色背景与一轮金黄满月组成,封底为深蓝及蓝绿色,与《传奇》初版本封面的色彩风格一脉相承,只是添加了圆月,“月亮”意象及其相连的苍凉风格是《传奇》小说世界的主角与底色。《传奇》再版时,《杂志》编辑鲁风曾征求张爱玲意见要不要更换封面,张爱玲回应:

图1 《传奇》初版本 (1944) 图2 《流言》台北皇冠版(1976)

“想换……换个封面。”⑥她尊重杂志社的意见,但其迟疑态度表明对初版本设计的满意与不舍。

孔雀蓝色对于张爱玲意味着自信、快乐与期待,也是精神受挫时的自我慰藉与反抗。《传奇》初版大获成功,张爱玲成为上海滩的明星作家。文学翻译家傅雷认为,在当时的政治文化环境下,张爱玲的作品让读者“有些措手不及”,“太突兀了,太像奇迹了”⑦。1944年,上海杂志社举行《传奇》集评茶会,苏青、张爱玲、炎樱、陶亢德等出席,张爱玲当时“穿着橙黄色绸底上套,像《传奇》封面那样蓝颜色的裙子”,“风度是沉静而庄重”。⑧孔雀蓝服饰与她此时的快乐心境相搭配。可以说,张爱玲一生都保持着孔雀蓝情结。在绘画方面,她偏爱这种亮眼的色彩,香港大学读书期间,她特别喜欢炎樱的一幅画,“用的颜色,全是不同的蓝与绿,使人联想到‘沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟’那两句诗”。⑨定居美国后,她给香港好友邝文美写信,表达对这种颜色的情有独钟:“我以为自己已经cured(痊愈)了,可是一看见你穿蓝绿色的衣服,我又很想再穿这种颜色。或者以后弄一间房间,一大片墙壁或窗帘是蓝绿色的,看个饱。”⑩她托付好友买这种颜色的绸袍料,“因为蓝绿色的料子难得有”。张爱玲本人将孔雀蓝情结解释为其母亲的遗传作用。

《传奇》的世界里,这种颜色代表着主人公大喜大悲情绪,热恋、离婚时,处于兴奋或崩溃中的主人公往往选择“触目异常”的孔雀蓝服装。1975年,张爱玲在美国创作自传体性质的小说《小团圆》,以她本人为原型的盛九莉与情人邵之雍柔情蜜意时,穿着“孔雀蓝喇叭袖”。此时的九莉岁月静好,“她觉得过了童年就没有这样平安过……永生大概只能是这样。这一段时间与生命里无论什么别的事都不一样,因此与任何别的事都不相干”。而婚变时,九莉身上的“孔雀蓝棉袍,触目异常”,她去远方看移情别恋的邵之雍时,也是“捡最鲜明刺目的,那种翠蓝的蓝布”。这种亮色与主人公内心的悲喜情感波澜相互映衬。张爱玲曾谈到对色彩的理解:“市面上最普遍的是各种叫不出名字来的颜色,青不青,灰不灰,黄不黄,只能做背景的,那都是中立色。”那些“中立色”只能做背景,这是宣称“出名要趁早”的张爱玲不愿选择的。张爱玲学生时代的好友炎樱谈到对颜色的独特感受:“发蓝的绿就比较仁慈”,认为强烈的色彩可以发挥个性。炎樱曾将色彩与人生相连,“人生不过是搅乱的一堆谜似的色彩”,每一种颜色代表着固定的情操,各个人都是“色调的舞剧”。炎樱关于颜色与人生关系的论述,与张爱玲的小说创作不谋而合,将住房、服饰、发饰等物体的颜色与小说人物性格、命运密切关联,是《传奇》最明显的叙事特征。在张爱玲那里,“触目异常”的孔雀蓝色意味着有个性,可以扮演生活的主角,充当女性精神的慰藉与自我身份认同。

《传奇》初版本封面突出色彩,与小说的艺术审美追求相协调。吴江枫、苏青等编辑、作家都谈到她对颜色的敏感,谭惟翰认为其小说“色彩浓厚”“比喻巧妙”。迅雨(傅雷)称赞《金锁记》“结构,节奏,色彩,在这件作品里不用说有了最幸运的成就”。胡兰成以色彩来述论张爱玲的作品风格,文章开篇即评说:“如果拿颜色来比方,则其明亮的一面是银紫色的,其阴暗的一面是月下的青灰色。”顾乐水评说为“彩绘的风格”,并形象地解释:“是一块手工的乡土风的彩锦。定神去摩挲一下那又发现织就这彩锦的纬线,是种造型的技法,是深刻的观察,与正确的表达的结果。而其经线,则是适当的速度,与有效的剪接,是音乐的电影的手法。将人物、环境、故事捏塑,以节奏、色彩为间架,是一气呵成的整体。”张爱玲本人承认写作风格:“我学写文章,爱用色彩浓厚、音韵铿锵的字眼。”因此,初版本封面以颜色为主要设计元素,与作品内外主人公的情绪对应,与小说风格的色彩化也构成明显互文关系。

二、“荒凉”:《传奇》再版本封面图文意境解读

《传奇》再版本封面由炎樱设计(图3),她打草稿,张爱玲“像描红一样地一笔一笔临摹了一遍”。锡兰人炎樱与张爱玲在香港大学和上海时期交往密切,和张爱玲一样喜欢绘画与服装设计,对构图与色彩甚为敏感。有人评价张爱玲的作品“文不如段,段不如句”时,炎樱辩护:“她的作品像一条流水,是无可分的,应该从整个来看,不过读的人是一勺一勺地吸收而已。”炎樱是最合适的设计人选,封面设计也融入了张爱玲的文化理念。张爱玲解释这版设计:“像古绸缎上盘了深色云头,又像黑压压涌起了一个潮头,轻轻落下许多嘈切嘁嚓的浪花。细看却是小的玉连环,有的三三两两勾搭住了,解不开;有的单独像月亮,自归自圆了;有的两个在一起,只淡淡地挨着一点,却已经事过境迁——用来代表书中人相互间的关系,也没有什么不可以。”张爱玲谈到喜欢的用字是“苍凉”,其背后有丰富的文化寓意。

(一)月亮意象与女性凄凉命运

张爱玲将郁郁苍苍的身世之感,投入到增订本封面图像与小说故事叙说中。张爱玲的弟弟张子静回忆,“童年和青春时代,是由父母的迁居、分居、复合、离婚这条主线贯穿起来的。其间的波折和伤害,姐姐的感受比我更为深刻。”家庭环境让张爱玲过早地体验生命的孤独与人性的阴暗。她多次强调没有家,觉得最安全可靠的人是已逝去的亲人:“祖父母却不会丢下她。因为他们过世了。不反对,也不生气,就静静躺在她的血液中,在她死的时候再死一次。”因战争而失去入读伦敦大学的机会,又从香港大学、上海圣约翰大学辍学,“从她青春时代开始,每一阶段的理想追求,几乎都是‘未完成’”,一系列意外改变了人生轨迹,使她时时感受到人生的无常,在盛名时即感到“‘人’是最拿不准的东西”,“时代的车轰轰地往前开”,“我们每人都是孤独的”,她将个人身世之感上升到时代与文明的苍凉感。

乱世之下的女性命运,是张爱玲关注的主题。再版本封面上那些弯的、圆的图像,更像是形状不一的月亮,正是小说中女性命运的象征。《金锁记》中“年青的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠,陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的,比眼前的月亮大,圆,白,然而隔着三十年的辛苦路望回看,再好的月色也不免带点凄凉”。月亮晕染出一片苍凉气氛,从开场起就罩住了曹七巧、长安、芝寿等女性的悲剧命运。《倾城之恋》中四次描写月亮,将白流苏的试探与范柳原的欲擒故纵,在月光下演绎得淋漓尽致。月光下白流苏的脸“美得不近情理,美得渺茫”,将三十岁女人美的不实在、感情依然渺茫的慌乱无奈,巧妙地表达出来。有着“绿的光棱”的月亮及白色纤月,都预示着白流苏与范柳原感情的淡薄不牢靠。《第一炉香》中的葛薇龙与乔琪攀爬过山洼,头顶上的月亮便是一团“蓝阴阴的火”,预示着彼此算计的两人之间,有的只是成年人的欲望,缺的是感情。《金锁记》中的芝寿眼中的月亮,“像是漆黑的天上一个白太阳”,它与姜家一样不正常,“丈夫不像个丈夫,婆婆也不像个婆婆”的家里,芝寿最终不堪羞辱自杀了。就像张爱玲所说:“我的小说里的人物的那种不明不白,猥琐,难堪,失面子的屈服,然而到底还是凄哀的。”《传奇》世界里,月亮不再是传统文化中感情的寄托物,这里月亮具有多重象征意义,它既是荒凉的,月光下演绎的是一幕幕悲凉的女人故事,“如果我最常用的字是‘荒凉’,那是因为思想背景里有这惘惘的威胁”。另一方面,月亮也是疯狂的象征,如同鲁迅的《狂人日记》中狂人眼中“狠好的月光”。但是,月光让狂人在疯狂状态中反倒清醒,“我不见他,已是三十多年;今天见了,精神分外爽快。才知道以前的三十多年,全是发昏”。狂人认清了社会的文化本质,发出“救救孩子”的呐喊。而芝寿们面对月光下的疯狂世界,只能悄无声息地走向虚无与湮灭。

(二)玉连环意象:情感暧昧

小说封面上的玉连环或缠绕,或三两轻轻相搭,或自顾成圆,隐喻旧家庭富贵但复杂混沌的关系。张爱玲将这些姿态各异的玉连环喻指书中人物的复杂关系,并强调人事的“事过境迁”,这与小说的回忆性叙事相一致。小说正是通过新旧家庭、新旧人物、新旧交织的复杂人事关系,尤其是两性问题,探讨生命的本真状态,“生命也是这样的罢——它有它的图案,我们惟有临摹”。

恋爱与婚姻是《传奇》的中心题材,“遗老遗少和小资产阶级,全都为男女问题这恶梦所苦”。两性关系是张爱玲解读人生的突破口,然而“传奇”世界里并没有演绎浪漫爱情传奇。《花凋》中的川嫦寄希望于未婚夫章云藩带她脱离压抑的原生家庭,然而在她患病期间,章云藩带着新女朋友来给川嫦看病,父母不愿花钱给女儿看病。一场病带走了被嫌弃的川嫦,也试出了亲情爱情的凉薄。《封锁》故事是典型的爱情寓言,上海的电车因空袭暂停,人们被困在狭小的空间里,空虚寂寞的吴翠远遇到陌生人吕宗桢,觉得对方“不很诚实,也不很聪明,但是一个真的人!”这个封闭的空间里,男女二人彼此解下社会身份的盔甲,放纵感情谈起恋爱。封锁结束,电车重新运行,吕宗桢回到原来的座位上,瞬息情缘结束了:“封锁期间的一切,等于没发生。整个的上海打了个盹,做了不近情理的梦。”封锁后的现实生活中,不会有浪漫爱情发生。《倾城之恋》是少有的完满结局,战争灾难成全了求嫁的白流苏,但婚后的范柳原“他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听”。白流苏的命运,也不过是佟振保眼里的“红玫瑰”或“白玫瑰”(《红玫瑰与白玫瑰》)。

迅雨曾评论张爱玲的小说:“微妙尴尬的局面,始终是作者最擅长的一手。时代,阶级,教育,利害观念完全不同的人相处在一块时所有暧昧含糊的情景,没有人比她传达得更真切。各种心理互相摸索,摩擦,进攻,闪避,显得那么自然而风趣。”这段评论可以注解“玉连环”隐喻的人际关系与人物心理,迅雨以理性、敏锐的艺术感受论及张爱玲小说艺术世界的独特性。而《传奇》封面设计则以更加直观生动的艺术构图,以“看”与“被看”的姿态展示出人情暧昧与世情尴尬。

图3 《传奇》再版本 图4 《传奇》再版本第六版

张爱玲小说通过封面“月亮”和“玉连环”意象,烘托出苍凉气氛,将小说文本的传奇世界和流言人生生动展现出来。

三、“不安”:《传奇》增订本封面图文气氛诠释

《传奇》增订本于1946年11月出版,由初版10篇小说增至15篇,卷首增加《有几句话同读者说》,《中国的日夜》为跋,张爱玲的朋友们请上海金石书法名家邓散木题写书名。张爱玲本人解读封面图案为“不安”情绪。

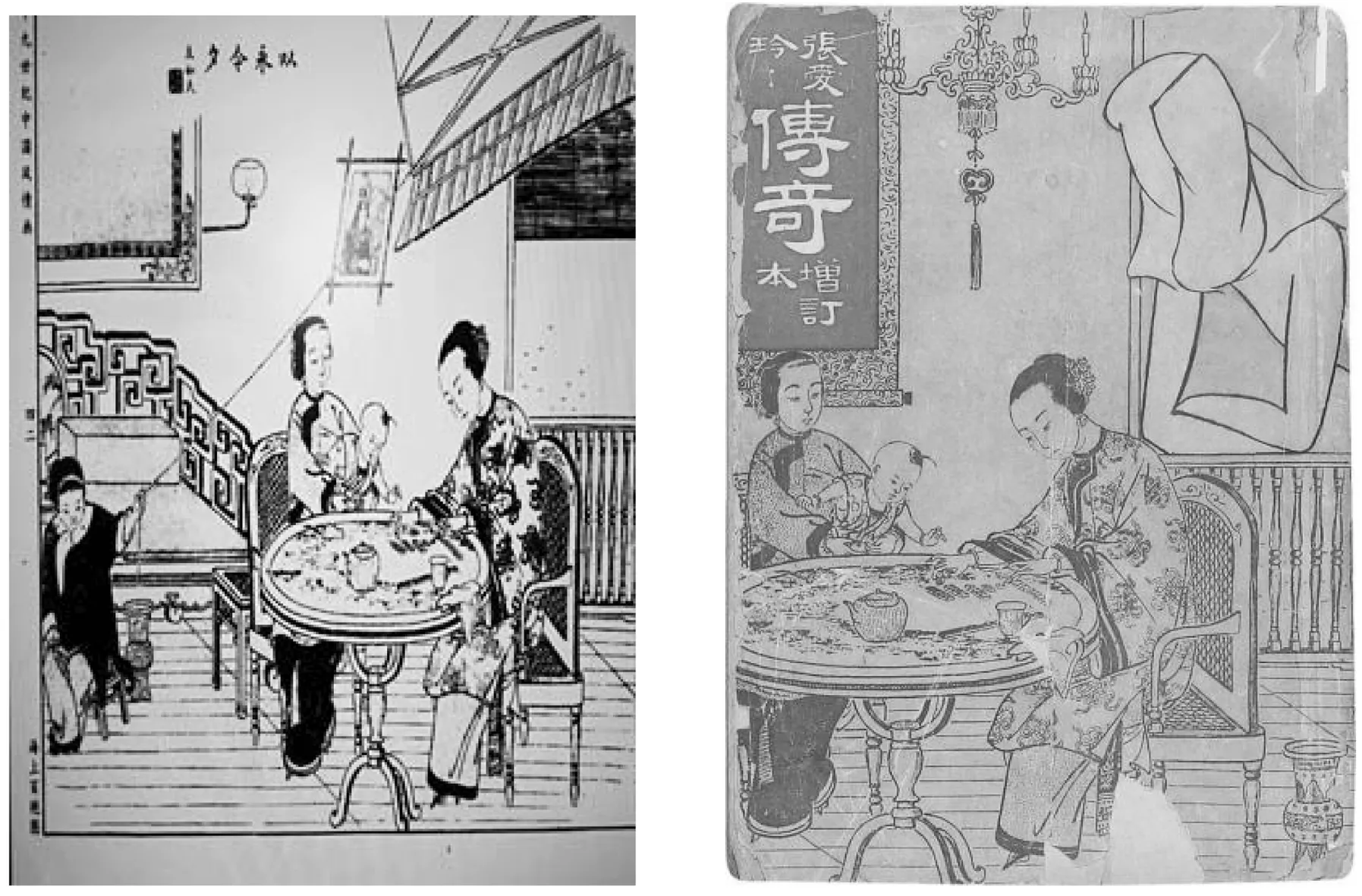

(一)重构晚清仕女图

贡布里希认为,“图像的真正价值在于它能够传达无法用其他代码表示的信息。”颇具绘画才能的张爱玲深谙此道。增订本封面由炎樱设计,张爱玲本人在“内容与封面的更动都是费了一番心血在那里筹划着的”。插图呈现的文化寓意符合张爱玲的文化审美。增订本封面构图的底本是晚清风俗画家吴友如的《以永今夕》图,原刊于1891年《飞影阁画报》,后收入1909年出版的《吴友如画宝》。吴友如曾得到鲁迅、徐悲鸿、郑振铎、阿英等名家赏识,徐悲鸿称之“恐为世界最丰富之书籍装帧者”。鲁迅称他的时事画,“那真是勃勃有生气,令人在纸上看出上海的洋场来”,其画作“影响到后来也实在厉害,小说上的绣像不必说了,就是在教科书的插画上,也常常看见所画的孩子大抵是歪戴帽,斜视眼,满脸横肉,一副流氓气”。吴友如为《点石斋画报》主绘,并创办《飞影阁画报》,还为上海的许多杂志绘制插画,对上海报刊插图影响极大。而张爱玲喜读通俗刊物,尤其所熟悉的《良友》《小说月报》等刊物,都有丰富的吴友如画派插图。此外,《海上花列传》(1894)绘图128幅,插图没有署名,但绘图风格及内容与吴友如画风相似,故鲁迅先生称为“吴友如派之绘画”。张爱玲自小学时喜读《海上花列传》,于1967年开始英译《海上花列传》。可见,张爱玲对《海上花列传》的喜爱是持之以恒的,自然是熟悉吴友如画派。

张爱玲小说内容多涉及中国传统家庭故事,《以永今夕》绘图符合她的审美趣味,并与小说的文化内涵有相通之处。但是,增订本封面并非复制仕女图,重构图更能展示出《传奇》封面设计者的意图与图文互动关系。吴友如擅长以线勾白描和焦点透视技法,刻画传统女性的日常生活,呈现闲适与温情的家庭氛围。但是,这种情调在重构图中已经不复存在。增订本封面图有多处细节发生变化,最明显的是人物的变动:裁掉了原图中坐在矮凳上手握拉线的女仆,添加了栏杆外的“现代人”形象。重构图具有写实与抽象表现手法,文化内蕴、审美情趣与原仕女图有明显差异。张爱玲解释封面:“借用了晚清的一张时装仕女图,画着个女人幽幽地在那里弄骨牌,旁边坐着奶妈,抱着孩子,仿佛是晚饭后家常的一幕。可是栏杆外,很突兀地,有个比例不对的人形,像鬼魂出现似的,那是现代人,非常好奇地孜孜往里窥视。”封面突显了几个对比:“作者/作者所观察的世界,现代人/传统人,空间外/空间内,而这对比因素的关系是‘不安’的、‘鬼魂’似的‘突兀’。”张爱玲本人解读为“不安”气氛,这种视觉效果源于封面构图的独特设置。

图5 吴友如《以永今夕》 图6 《传奇》增订本(1946)

该封面采用异时同图结构,将不同时代、不同空间的人物放到同一画面。室内的传统人物专注于手中骨牌、室外的现代人偷窥室内,给读者带来恐惧不安感。双重关注设置,使增订本封面产生诡异不安感。但是,同样是双重注视画面,卞之琳的短诗:“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”(《断章》)桥上人看风景,楼上人“看风景”,彼此之间有相对之憾亦有相成之美,给读者带来或喜或哀或伤或寂的微妙情感与绵绵遐思。“看风景”画面的自然美、哲理的深沉美、情感的残缺美,和谐统一。而《传奇》封面给人的感受截然不同,其关键技巧在于带隐喻色彩的“现代人”形象的细节设置,其构图比例、色彩设置、所处位置与姿态,这是熟知绘画之理的张爱玲有意为之,她预想的视觉效果与情绪体验很清楚地表达出来。

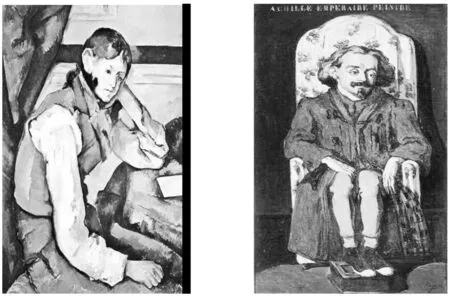

“现代人”比例失调,是造成画面不安感的重要因素。张爱玲对法国后印象主义画家塞尚的绘画颇感兴趣,曾经注意到塞尚不成比例的绘画,会造成恐怖效果。她在散文《谈画》中谈到曾得到一本日文版的《赛尚与他的时代》画集,并评价塞尚及其徒子徒孙的画作,认为塞尚派画家Gauguin、Matisse、Picasso等善于抓住某一特点,将其发展到顶点,造成“比较偏执,鲜明,引人入胜”的效果。塞尚擅于把人物比例拉长、解体及弯曲,来实验画面明暗度、协调性与吸引力。他有一组油画《穿红背心的少年》(Boy in a Red Vest),其中一幅(图7),一个沉思男孩静坐着,身体略弯、侧视,色彩与线条比例整体上搭配合理,但男孩前面一只手臂比例很不协调,伸长的弧形手臂给人有力的感觉。这种有意改变局部人体结构比例,是塞尚特有的绘画精神。张爱玲对此颇为留意,她特意提到塞尚的一幅男子画像,“里面也有一种奇异的,不安于现实的感觉”,之所以“有点使人不放心”,是因为“人体的比例整个地错误了,腿太短,臂膊太短,而两只悠悠下垂的手却又是很长,那白削的骨节与背后的花布椅套相衬下”,“产生一种微妙的,文明的恐怖”。根据张爱玲的描述,这幅油画应是《亚契耶·昂珀雷尔》,现藏于巴黎奥赛博物馆(图8)。张爱玲敏感于塞尚绘画夸张扭曲的线条,特别留意到画中比例失调的大手所产生的“文明的恐怖”。“比例不对的人形”能够造成视觉上的冲击与内心的恐惧感,这正是图6《传奇》增订本所追求的效果。

图7 塞尚Boy in a Red Vest 图8 塞尚油画

“现代人”着色造成不安感,这应是炎樱与张爱玲故意为之。塞尚擅于用深颜色的线条,来加强物体轮廓线,突出画面的几何形特征,这在塞尚所绘其夫人的一组油画中体现出来。张爱玲恰好注意到了这组塞尚夫人画像,并就不同时期的画像特色进行点评。《传奇》封面中的“现代人”,以紫色线条勾勒、淡蓝填色,与白底粉色的原仕女图形成鲜明对比,由此强调了“现代人”上半身的几何形特征,加剧了比例不调感。此外,仕女图的细腻的工笔写实风格与“现代人”的简约线勾,彼此对比愈加强烈,进一步强化画面的不安气氛。

面部五官缺失的“现代人”外形特点,是造成不安莫测感的又一重要特征。这种绘画特点并非张爱玲及炎樱偶尔为之。张爱玲散文集《流言》初版封面由炎樱设计(图9),是身穿清装的女子画像,装束与1944年摄影家童世璋拍摄的张爱玲古装像(图10)极为相似,该封面隐藏人物五官,突出装束。而张爱玲擅长通过小说主人公的服饰特征塑造其性格与命运,这是受《红楼梦》艺术手法影响。在张爱玲看来,“对于不会说话的人,衣服是一种言语,随身带着的一种袖珍戏剧”。而在《传奇》增订本封面,缺乏五官的“现代人”看不出喜怒哀乐表情,身份模糊,画面不安感由此而生,这与小说的神秘恐怖意境、凄惶不安主题相契合。

图9 《流言》初版本(1944) 图10 张爱玲古装像(1944年)

(二)临摹生命:《传奇》图文实践

塞尚曾临摹普吉特的《休息的大力神赫拉克勒斯》,该铅笔素描“对解剖结构的变形,对均衡比例的漠视,一切都使静态对象处于紧张不安之中,塞尚仿佛将自我存在投射到这英雄身上”。熟悉塞尚派作品的张爱玲也将自我存在投射到封面“现代人”身上。张爱玲自己解释封面设计:“生命也是这样的罢——它有它的图案,我们惟有临摹。”而“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”,生命是残缺的,文学家不需要自欺欺人地涂满梦幻色彩。封面“现代人”可以看作张爱玲本人的隐喻,也可视为“局外人”的叙事策略,这样可以多视角观察小说世界。

1968年,远在美国的张爱玲给生病的香港好友宋淇写信:“其余的麻烦与你们的感觉,我想也只有我这长期没有半点安全感的人能知道一二。”张爱玲的不安感根深蒂固,这与她的生长环境、教育经历、感情纠葛、时代巨变等皆有关系。增订本出版于1946年,张爱玲的自身处境是采用不安气氛封面的重要原因。1942年,张爱玲自香港返回上海,短短两年间,在沦陷的上海滩迅速蹿红,但其自信、得意状态没能持续下去。抗战胜利后,因与胡兰成的婚姻而深陷困窘,当时许多报刊文章斥责她为“文化汉奸”,甚至对她进行人身攻击。各种期刊不敢刊载“附逆文人”的作品,“她的作品又成了僵局”。张爱玲发文为自己辩解,“我从来没写过违背良心的文章,没拿过任何津贴,也没出席过所谓‘大东亚文学者大会’。我本来没想到我需要辩白。”《传奇》增订本出版时增加《有几句话同读者说》,再次为自己辩解,书后附加散文《中国的日夜》强调“可爱的中国”“我的人民”“我的青春”等,表明“我”是普通民众中的一人,算是对“文化汉奸”指责的自辩。此时,张爱玲“失去锋芒”,“一直静默着”。《传奇》增订本在朋友们的帮助下出版,柯灵以“甲文”为笔名,为张爱玲辩解:“成名于沦陷期间,发表作品较多,而又不甚选择发表刊物,所以胜利以后,她不免受了‘盛名之累’。”张爱玲当时面临多重压力,其尴尬与不安在《小团圆》中表达出来,以张爱玲为原型的盛九莉在战后“除了打不出一条路来的苦闷,她老在家里不见人”,是“失落的一年”。柯灵回忆,她“在经受考验:内外交困的精神综合征,感情上的悲剧,创作的繁荣陡地萎缩,大片的空白忽然出现,就像放电影断了片”。靠写作维持生计的张爱玲在政治、经济危机下的不安情绪加剧。

有学者认为《传奇》封面构图“是张爱玲小说世界及其情调、色彩、韵味的极好的象征”。封面“现代人”两臂交叉,支撑在栏杆上窥视的日常家庭生活,正是张爱玲小说的主要叙事对象。这些令人窒息梦魇般的家——《金锁记》的姜公馆、《倾城之恋》的白公馆、《沉香屑 第一炉香》的白房子、《茉莉香片》的聂家、《花凋》的郑家、《留情》的杨公馆,都是死气沉沉的坟墓与魔域。白公馆的时钟拨慢了,“这里过了一千年,也同一天差不多,因为每天都是一样的单调与无聊”。《茉莉香片》中聂传庆家的花木,枯的枯,死的死,满眼荒凉。家的衰败意味着人的颓废,“烦恼,焦急,挣扎,全无结果。……青春,热情,幻想,希望,都没有存身的地方。……一切之上,还有一双瞧不及的巨手张开着,不知从哪儿重重的压下来,要压痛每个人的心房”。

增订本封面所呈现的家庭中,只有女主人、女仆及孩子,没有成年男性。男性精神与肉体退化成同女仆怀中的婴儿,这场景恰好隐喻《传奇》小说世界里正常男性的缺席。遗老遗少猥琐无能,《花凋》中郑先生“是酒精缸里泡着的孩尸”,心智极不成熟。《留情》中的米晶尧病弱得“就像打了包的婴孩”。《金锁记》中的姜家二少爷患骨痨,姜长白则听任母亲折磨死媳妇而无动于衷。《茉莉香片》的青年聂传庆在父亲的虐待下成了“精神上的残废”,心理扭曲变态。那些接受过现代教育的男性也精神颓废,不负起做父亲、丈夫的责任,佟振保(《红玫瑰与白玫瑰》)、小寒父亲(《心经》)等是猥琐、堕落的受欲望支配的男性。异国男性如乔琪乔(《沉香屑 第一炉香》)、范柳原(《倾城之恋》)等玩世不恭,与女性调情成为他们空虚生活的主调。

张爱玲在《中国的日夜》中写道:“时间与空间一样,也有它的值钱地段,也有大片的荒芜。”“值钱地段”自然是男性主导的历史,“大片的荒芜”则是受压制的女性的历史。封面中“现代人”居高临下注视下,室内的女人自顾玩牌,“忘却了时间,也被时间忘却,整个地封闭在旧的生活方式中,始终背向着时代盲目地挣扎”。窥视与无视,相反的视觉姿态,进一步加剧了整体画面惘惘不安气氛。《传奇》世界里的女性,既有被父权压制、被金钱与情欲束缚,一步步由被虐、自虐到施虐,直至发疯的曹七巧,也有葛薇龙、姜长安、郑川娥、芝寿等年轻女性,“明知挣扎无益,便不挣扎了。执着也是徒劳,便舍弃了”。现代文明与传统文化的冲突中,《传奇》中的女性没有话语权,甚至连最起码的生存权都难以维持,在沉默、疯狂、抑郁、自残中一步步走向荒芜与死亡。

《传奇》封面尤其是增订本封面中身处空间外的“现代人”,悄无声息地注视空间内的世界,这正符合张爱玲以隐性作者叙事的特点。由此,封面图像成为隐喻性的叙事手法,展示了小说文本中“前景不堪预测、也无以预测的世界”,这应和了张爱玲本人解读的“不安”气氛及荒凉风格,由此构成《传奇》封面图文互动的典范。

①丰子恺:《前言》,载钱君匋《君匋书籍装帧艺术选》,人民美术出版社1963年版。

③柳雨生:《说张爱玲》,《风雨谈》1944年第15期。

⑤张爱玲:《流言》,台北皇冠出版社1968年版。