秦岭东部乡村聚落空间演变特征及其影响因素研究:以商洛市丹凤县为例

2022-02-15纪惠文查小春

纪惠文,查小春

(陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119)

乡村聚落是农村人口的主要聚居地和进行生活生产等社会活动的中心场所,也称为农村居民点,主要包括村庄和集镇[1-2],其形成和发展演化与自然条件、社会经济发展密不可分。国外对乡村聚落研究始于19世纪,研究范式由最初简单的定性描述发展到计量化和模式化阶段,并逐渐向社会和人文方向转型,研究内容越来越注重聚落演变、聚落空间形态与分类、乡村聚落重构、聚落景观和生态研究等[3-6]。国内聚落研究开始较晚,但在乡村发展战略推动下,我国城乡结合程度加强,乡村聚落空间格局发生较大变化,国内学者关于乡村聚落的研究逐渐丰富,研究区域涉及黄土地区[7]、江南丘陵地区[8]、岩溶山地区[9]、经济发达地区[10-11]和平原地区[12]等;研究方法多采用定性和定量相结合,并逐渐向多学科发展,引入3S技术、景观格局指数分析、空间计量模型、空间统计分析和实地考察调研等;研究内容包括乡村聚落空间特征,乡村聚落演变及其影响因素,聚落演变类型、乡村聚落空间优化和空间重构模式研究等[13-15]。

我国是一个山地大国,山地面积占国土总面积的68.82%,山区人口占全国总人口的44.79%[16],山区仍是我国乡村聚落的主要分布场所。已有学者对山地乡村聚落进行了研究,但其研究区域地貌特征多为海拔较低的山区丘陵或低山[17-18],对受自然环境约束力较强的秦岭山脉乡村聚落研究较少。而且在山区聚落演变影响因素方面,仍偏重于简单的定性描述,缺少对聚落演变影响机制的定量分析,且研究方法较为单一[18-19]。作为我国南北地理分界线的秦岭山脉,其环境复杂性、气候敏感性、资源依赖性和区域封闭性较强,这些特征影响着该区域人口和聚落的空间分布格局及演变[20]。此外,随着乡村振兴、城乡一体化发展以及秦巴山区移民搬迁的全面推进,山区人口发生大规模迁移,乡村聚落空间格局也发生了显著变化,因此研究该区域乡村聚落空间格局演化规律对于丰富山区聚落研究体系、优化山区聚落空间布局、促进人地和谐及区域可持续发展具有重要意义[19]。以商洛市丹凤县为研究区域,运用GIS分析、景观指数分析、空间分析和地理探测器等方法,基于2010、2015和2019年丹凤县乡村聚落数据分析其空间演变规律及影响因素,以期为丹凤县乡村振兴、聚落空间优化布局等提供科学依据。

1 研究区概况

丹凤县位于秦岭东段南麓(图1),属于北亚热带向暖温带过渡的半湿润山地气候区,地势西北高、东南低,是一个“九山半水半分田”的山区。

图1 商洛市丹凤县区位

县域内山脉自北而南分别为蟒岭、流岭和鹘岭;县内水资源较丰富,主要有丹江、银花河、武关河和老君河。根据地形地势特点,丹凤县可以分为河谷川塬区、低山丘陵区和中山区3个地貌区,山区占比达87%以上。312国道、西合铁路和沪陕高速穿县而过。全县辖1个街道办事处、11个镇、132个村,总面积为2 438 km2,总人口30.9万人,其中农业人口有27.7万人,占总人口的91.7%[21]。当前,丹凤县利用各乡镇区位优势,大力发展农业工业园区、旅游业及电子商务新兴服务业,并在精准扶贫、新型城镇化建设和城乡结合快速发展等大力推动下,于2020年2月27日正式退出贫困县,但其社会经济发展水平依旧不高,在城乡融合和移民搬迁政策实施的同时,部分农村劳动力向城市转移,部分乡村聚落已出现了空心化、人地关系紧张等问题。因此,选择丹凤县为研究对象,以探讨山区乡村聚落空间演变及其影响因素。

2 材料与方法

2.1 数据来源

考虑到数据可获取性, 2010、2015和2019年丹凤县聚落斑块矢量数据从Google Earth历史影像中通过人工目视解译提取和实地考察校正获得。DEM数据(分辨率为30 m)来源于地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn),并从DEM数据中提取丹凤县高程、坡度和地形要素。该县河流、交通数据来源于国家基础地理信息(1∶25万),河流主要是丹江及其主要支流,交通路线包括高速、国道、省道、县道和乡道,并基于Google Earth影像对道路进行补充。人口密度栅格数据(分辨率为1 km)来源于WorldPop(https:∥www.worldpop.org/),2010和2015年GDP栅格数据(分辨率为1 km)来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/Default.aspx),2010和2020年土地利用数据(分辨率为30 m)来源于Globeland30(http:∥www.globallandcover.com/)和清华大学宫鹏教授团队的全球30 m土地覆盖数据集FROM-GLC(2015年)[22]。由于分辨率存在一定差异,将各数据分辨率统一为1 km以便开展影响因素分析。此外,以上所有数据均经过投影变换为统一坐标系。

2.2 研究方法

2.2.1景观格局空间分析

景观格局是人类活动和环境干扰促动下的结果,其变化在一定程度上能直观表现景观实际情况,是反映结构组成和空间配置某方面特征的简单定量指标[23]。利用历史影像提取的乡村聚落斑块矢量数据,通过ArcGIS 10.4软件Patch Analysis工具对2010、2015和2019年丹凤县乡村聚落斑块矢量数据采用斑块数目(NP)、斑块总面积(CA)、平均斑块面积(MPS)、最大斑块面积(MAXP)、平均面积标准差(PSSD)和斑块密度(PD)6个指标进行景观格局分析,其中,CA、MPS、PSSD和MAXP用来表征聚落规模大小。

2.2.2核密度分析

核密度分析属于非参数密度估计的一种,数值高低能够反映乡村聚落在空间上的密度分布情况,数值越大,乡村聚落分布越密集。将聚落斑块矢量数据转为点要素,采用ArcGIS 10.4软件核密度工具进行计算,计算公式[24]为

(1)

式(1)中,f(x)表示在x处的核密度值;n为观测数量;h为带宽;k为权重系数;xi为带宽范围内第i个要素。带宽是核密度分析最重要的影响因素,通过多距离空间聚类(Ripley′s K)分析、增量空间自相关和不同距离核密度的多次尝试,最终选择最优搜索半径为3 000 m,最优栅格像元距离为30 m。

2.2.3全局空间自相关(global Moran′s index)

全局空间自相关可以用于判断聚落分布是否具有集聚特征,采用ArcGIS 10.4软件进行计算,计算公式[25]为

(2)

式(2)中,I为全局空间自相关指数;n为要素总数;Cij为要素i、j之间的空间权重;xi、xj分别为要素i、j属性值;S为xi与其平均值偏差之和。I的取值范围为[-1,1]。当I>0时,表明区域空间分布为空间正相关,呈集聚趋势,数值越大,集聚程度越大;当I<0时,表明为空间负相关,即呈聚类趋势;当I=0时,则表明空间分布不相关,分布具有随机性。

2.2.4平均最近邻分析

该方法可以反映聚落斑块整体分布情况,采用每个要素与其最近邻要素之间的平均距离计算得到,其计算公式[26]为

(3)

2.2.5地形起伏度和地形位指数

地形起伏度是某特定区域内最高与最低海拔之差,用来描述研究区地形宏观特征。基于CUSUM算法的突变点分析法,根据平均地形起伏度和分析窗口尺度的关系得到最佳分析窗口为18 m×18 m[27]。

地形位指数是根据坡度和高程综合反映地形条件,用来反映不同地形位条件下乡村聚落分布情况,参照喻红等[28]的计算方法得到。高程越高、坡度越大,该地区地形位指数值越大,相反,高程低、坡度小的地区则地形位指数值较小,其他情况则属于地形位指数中间值。

2.2.6地理探测器

地理探测器是通过探测并利用空间分异性,来解释该现象背后驱动因素的一种统计学方法。它包括4个探测器,该研究采用分异及因子探测,可以探测某因子X解释因变量Y的空间分异程度,其计算公式[29]为

(4)

式(4)中,q为分异及因子探测统计量;h为分类或分区;Nh和N分别为h和全区单元数;σh2和σ2分别为h和全区Y值的方差;WSS和TSS分别为类别内方差之和及全区总方差。q取值范围为[0,1],q值越大,说明自变量X对因变量Y的解释作用越强。当q=1时,表明因子X完全控制Y的空间分布;当q=0时,表明两者没有任何关系,其数值大小表示X解释了100×q%的Y。在地理探测器软件中,计算结果包括q和p值,p值可用于检验q值显著性水平。

3 丹凤县乡村聚落空间分布特征变化

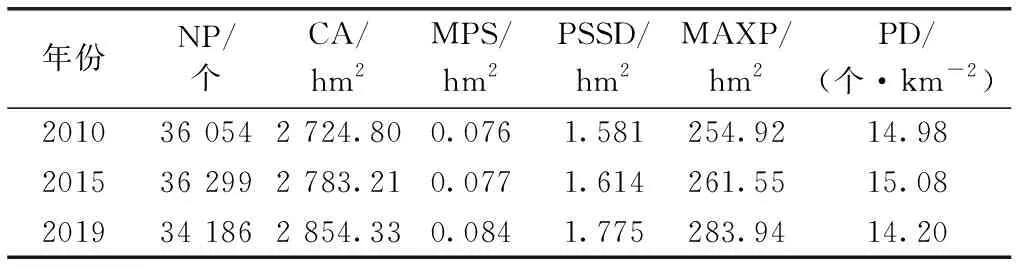

3.1 丹凤县乡村聚落数量特征

近10 a来,丹凤县乡村聚落规模变化明显。由表1可知,2019年聚落斑块数量从2010年的36 054个减少到34 186个,而聚落斑块总面积却从2 724.80 hm2增加至2 854.33 hm2,斑块平均面积从0.076 hm2增加至0.084 hm2,斑块最大面积也从254.92 hm2增大到283.94 hm2,说明丹凤县乡村聚落数量虽然有所减少,但是空间规模明显增加。同时,2015—2019年丹凤县乡村聚落规模变化幅度较2010—2015年大,其中,总面积增加71.13 hm2,最大面积增加22.40 hm2,平均面积标准差增加0.16 hm2,表明近10 a来丹凤县乡村聚落空间规模明显扩大。

表1 2010、2015和2019年丹凤县乡村聚落景观指数对比Table 1 The comparison of landscape indices of rural settlements of Danfeng County in 2010, 2015 and 2019

3.2 丹凤县乡村聚落聚集性特征

2010和2015年乡村聚落斑块密度较为接近,约为15个·km-2,而在2019年降低至14.20个·km-2,说明丹凤县近10 a来乡村聚落集聚程度略有降低(表1)。由表2可知,对丹凤县聚落斑块进行空间自相关和平均最近邻分析,置信水平为99%条件下,空间自相关I>0,表明2010、2015和2019年丹凤县聚落分布整体呈集聚性,但ANN值逐年增加,说明集聚趋势减小。

表2 丹凤县2010、2015年和2019年乡村聚落全局空间自相关和平均最近邻分析Table 2 The global Moran′s I and average nearest neighbor analysis of rural settlements of Danfeng County in 2010, 2015 and 2019

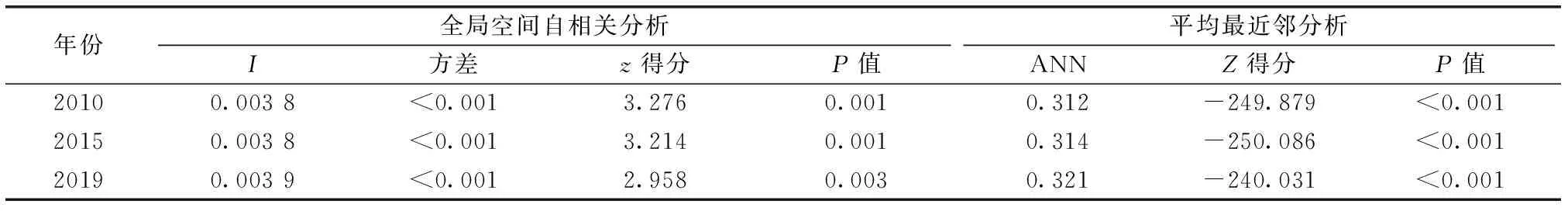

为进一步分析丹凤县乡村聚落聚集空间分布情况,采用ArcGIS 10.4软件核密度分析工具得到丹凤县聚落斑块空间密度分布(图2)。由图2可知,2010、2015和2019年丹凤县乡村聚落密度分布特点较相似,呈西南高、东北低的空间分布特点,较好地与丹凤县地势特点相对应。其中,乡村聚落最密集的地方主要位于丹江宽谷的棣花镇、商镇及龙驹寨街道中部,其次为丹江和银花河交汇的竹林关镇,而位于丹凤县北部蟒岭中山区的峦庄镇聚落分布较少,且高密度核分布分散,连续性不强。以312国道为界,将丹凤县分为南北2个部分,县域中部,即河谷川塬区的国道两侧为条带状高密度核集聚区;南部低山丘陵区高密度核集聚区较北部中山区集中,为多核团状;北部高密度核为点状分布。

图2 2010、2015和2019年丹凤县乡村聚落密度

从时间变化来看,2010—2019年核密度最高值逐年增加,表明高密度核地区单位面积聚落数量逐渐增加;且随着时间发展,乡村聚落核分布位置及大小发生变化:2010年蔡川镇、寺坪镇和花瓶子镇的“小核心”消失,而商镇、龙驹寨街道、土门镇和竹林关镇的核心范围缩小,到2019年,土门镇和竹林关镇核心位置消失,寺坪镇、竹林关镇北部、花瓶子镇、铁峪铺镇、龙驹寨街道南部和北部以及峦庄镇东部均呈中高密度向低密度变化的特点。

3.3 丹凤县乡村聚落在地形影响下的分布特征

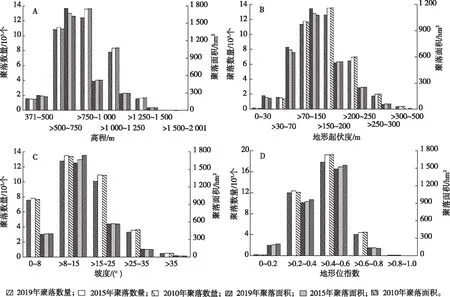

采用ArcGIS 10.4软件从DEM数据中提取研究区高程、坡度,并计算地形位指数和地形起伏度。按照传统划分方法[30],将丹凤县地貌类型分为丘陵(371~500 m)、低山(>500~1 000 m)及中山(>1 000~2 001 m);地形起伏度分为平坦(0~30 m)、微起伏(>30~70 m)、小起伏(>70~200 m)和中起伏(>200~500 m);坡度根据水土保持综合治理规划并结合研究需要,将坡度分为平坡(0°~8°)、缓坡(>8°~15°)、斜坡(>15°~25°)、陡坡(>25°~35°)和急陡坡(>35°)。由此绘制不同高程、地形起伏度、坡度和地形位指数条件下研究区聚落斑块数量和面积变化趋势(图3)。

图3 不同高程、坡度、地形起伏度和地形位指数条件下丹凤县斑块数量和面积变化

由图3(A)可知,研究区60%的聚落集中分布在海拔>500~750和>750~1 000 m的低山地区,随着高程增加,聚落数量呈递减趋势;聚落面积峰值出现在海拔>500~750 m区域内,并向两侧迅速减小。2019年海拔>750~1 000 m范围内乡村聚落数量较2010和2015年明显减少,海拔371~750 m丘陵低山地区乡村聚落规模则明显增加,海拔>750 m的中山地区聚落面积略有降低。

由图3(B)可知,地形起伏度为0~70 m的乡村聚落数量分布较少,但规模较大;69%的聚落主要分布在地形起伏度>70~200 m的小起伏地区,这与乡村聚落分布面积峰值出现在地形起伏度>70~150 m相对应,因而地形起伏度>70~150 m是聚落分布最密集的范围。随着起伏度增加,聚落面积迅速减小,不同地形起伏度聚落面积由高到低依次为小起伏、微起伏、平坦和中起伏。2010—2019年地形起伏度在0~150 m范围内研究区聚落数量略有增加;地形起伏度在150 m以下的起伏较平坦地区聚落规模扩张显著,其占比从2010年的68%上升至2019年的70%,表明丹凤县乡村聚落向平坦、微小起伏地区分布趋势明显。

由图3(C)可知,88%的乡村聚落主要分布在坡度<25°较为平坦的地区,聚落数量峰值出现在8°~15°的缓坡区,随着坡度增加,聚落分布数量和面积均迅速减小。从时间角度看,2019年坡度在8°~25°的乡村聚落数量较2010和2015年明显减少;而只有在15°以下的平缓地区聚落规模明显扩张,表明丹凤县乡村聚落向平缓地区分布趋势明显。不同地面坡度级别对耕地利用的影响不同,其中>15°~25°地区容易发生严重水土流失,且《水土保持法》规定,坡度>25°不准开荒种植农作物,故坡度在15°以上的丹凤县聚落数量逐年减小。

由图3(D)可知,根据聚落数量和面积分布特征,87%的聚落主要分布在地形位指数为0.2~0.6范围,乡村聚落数量和规模峰值均出现在地形位指数为0.4~0.6范围,并向两侧递减。2010—2019年地形位指数为0~0.2范围聚落数量有少量增加;而地形位指数<0.6范围聚落规模明显扩张,尤其是地形位指数<0.2范围聚落面积占比逐年增加,表明丹凤县聚落向小地形位指数集中分布的趋势明显。

综上可知,丹凤县乡村聚落主要分布在海拔>500~1 000 m、地形起伏度为70~200 m、坡度为8°~15°和地形位指数为0.2~0.6的小起伏低山、缓坡地区,且聚落规模扩张以小起伏丘陵低山、15°以下平缓地区为主,聚落空间分布的低地缓坡趋势明显。

3.4 乡村聚落沿河流、道路分布特征

采用ArcGIS 10.4软件多环缓冲区分析工具对道路(包括高速、国道、省道、县道和乡道)和水系(1~4级河流)数据以500 m为间隔创建缓冲区,将缓冲区结果与3期聚落斑块数据进行叠加分析,得到不同距离聚落空间分布情况(图4)。

图4 2010、2015和2019年丹凤县不同道路与河流缓冲区乡村聚落数量和面积分布特征

由图4(A)可知,距道路距离0~500 m的聚落分布最集中,其数量和面积占比分别达到40%和70%以上,随着距离增加,聚落数量和面积都在迅速减少。2010—2019年丹凤县交通基础设施不断发展、完善,全县公路通车里程从1 893 km升至2 031 km[31],这使得虽然全县聚落数量逐年减少,但距道路距离<500 m的缓冲区内聚落规模明显扩张,其中,2015年聚落面积较2010年增加55 hm2,而2019年比2015年增加1倍,表明丹凤县乡村聚落规模在距道路距离500 m范围内扩张趋势明显,聚落沿交通道路分布的指向性加强。

由图4(B)可知,丹凤县乡村聚落沿道路和河流的空间分布具有一致性。距河流距离500 m的缓冲区内也是乡村聚落分布最密集的范围,其数量和面积占比分别达到45%和75%以上,且随着距离增加,丹凤县乡村聚落数量和面积均呈现递减趋势。2010—2019年各级距河流距离缓冲区内聚落数量均在减小而聚落规模均有所扩张,尤其在距河流距离1 000 m缓冲区内,聚落扩张趋势更明显。

4 丹凤县乡村聚落空间演变影响因素分析

乡村聚落空间分布特征是人类认识、利用和改造自然的结果,其分布和地域组合表现出人类生活生产与环境关系的特征,从而反映乡村社会经济发展过程[32]。乡村聚落规模影响因素可以分为自然(地貌、地质、水文和气候等)和社会(交通、土地利用、城镇化和城乡关系等)2大类[17]。由于山区特殊的地形条件,自然条件成为乡村聚落空间布局的基本骨架,且对聚落空间格局演变有着限制作用,随着时间推移,人地关系发生变化,由于交通道路等基础设施不断完善,社会经济因素成为山区乡村聚落空间演变的重要驱动力[19]。该研究根据数据获取难易度、完整性和精确性以及研究区特点,选取高程(X1)、坡度(X2)、坡向(X3)、地形起伏度(X4)和地形位指数(X5)5个自然因素,距河流距离(X6)和距道路距离(X7)2个区位因素,以及人口密度(X8)、GDP(X9)和耕地面积(X10)3个社会经济因素共10个指标来分析研究区聚落规模变化的影响因素。

地理探测器作为探测空间分异并揭示其驱动因子的方法,操作简单,应用范围广,已有学者将该方法应用于聚落空间格局及居民点时空演变影响因素分析[7,11]。由于地理探测器自变量X必须为类型量,若为数值,需先将其转为类型量,因此变量X1~X7和X10分类采用传统分类方法,X8~X9分类采用自然裂点法。此外,对于不规则的因变量Y聚落斑块面积数据,需先将其均匀空间离散化,再与自变量X叠加进行分析,因此对聚落斑块数据进行格网化处理。经过多次尝试,该研究采用格网大小为250 m×250 m的聚落斑块进行分析,并通过计算几何和叠加分析工具得到2010、2015和2019年每个格网内聚落斑块面积及对应各类属性特征。然后通过地理探测器〔式(4)〕计算获得分异及因子探测的q值和P值(表3)。由表3可知,各因子统计学检验P值均小于0.05,说明这些因子的q统计量不为0,均有统计学意义,即所有因子均对聚落规模发展有不同程度影响。

4.1 自然因素对乡村聚落的影响

由表3可知,影响丹凤县乡村聚落规模空间分布的自然因素中,起主导作用的因子为地形起伏度(X4),其2019年q值为0.334 6,其后依次为地形位指数(X5)、高程(X1)、坡度(X2)和坡向(X3),且除坡向外,其他自然因子影响程度逐年增加。由于坡向的解释作用最小,且变化不明显,因此该研究忽略其对聚落空间分布的影响。与2010年相比,2015年X4的q值从0.319 7增加到0.326 3,X5的q值从0.078 5提高至0.083 7,而X1和X2增加程度仅为X5的50%。

表3 格网化下丹凤县聚落规模空间分布的影响因子探测结果Table 3 The results of influence factor detector on spatial distribution of settlement scale in Danfeng County under gridding

这说明2010—2015年单一因子X1和X2的解释能力不如综合因子强,因而地形起伏度和地形位指数是影响丹凤县乡村聚落规模空间分布的显著自然因子。2015—2019年,X1、X2、X4和X54个指标增加幅度均有所提高,说明在这一阶段自然因素的解释能力较2010—2015年有所加强。

此外,由于丹凤县位于秦岭南麓低山丘陵地段,气候特征及降水分布不均匀,加上地形地貌复杂、地质环境脆弱,使得该地区极易发生地质灾害。据调查,丹凤县地质灾害主要包括滑坡、崩塌和泥石流,这些灾害对山区内乡村聚落破坏程度高,影响了聚落规模大小及分布位置。由于丹凤县地质灾害点密集分布在竹林关镇和土门镇[33],所以2010—2019年土门镇和竹林关镇聚落高密度核逐渐消失。

4.2 区位因素对乡村聚落的影响

区位因素使得乡村聚落迅速聚集,从而改变聚落规模及空间分布特征,道路是聚落之间联系的通道,是聚落人流、物流发生的基础,河流是人们生活生产所依赖的重要资源[34]。由表3可知,距河流、道路距离对丹凤县乡村聚落规模空间分布有一定解释作用,并且距道路距离(X7)的解释能力高于距河流距离(X6),两者对应q值最大分别为0.050 3(2019年)和0.036 3(2019年),表明区位因素对乡村聚落空间分布有着重要影响,距道路距离是影响丹凤县聚落规模空间分布的主要区位因素。2010—2019年两个区位因素q值逐年增加,说明区位因素对聚落规模空间分布的影响程度不断加强。截至2015年,312国道、西合铁路和沪陕高速公路横穿县域全境,多条道路改造升级,乡村道路建设发生显著变化,同时带动了物质、人员的交流,进而促进聚落沿道路布局;而河流是在自然环境下形成,在较长一段时间内不会发生较大变化,且部分沿河聚落是由于交通道路的发展带动而使规模不断扩大,因此距道路距离正逐年成为影响丹凤县乡村聚落规模空间分布的重要区位因素。但随着县域基础设施不断完善,村际道路修建不断加强,部分乡村聚落沿着新修建的村路分布,沿路分布的聚落基本稳定,因此2015—2019年区位因素的解释能力增加量减小。

4.3 社会因素对乡村聚落的影响

由表3可知,影响聚落规模空间分布的社会因素的解释作用由大到小依次为人口密度(X8)、GDP(X9)和耕地面积(X10),其对应q值最大分别为0.460 9(2010年)、0.245 2(2010年)和0.022 0(2010年),说明人口密度和GDP是影响聚落规模空间分布的主导社会经济因子,两者相互促进、相互影响。与2010年相比,2015年人口密度的q值由0.460 9降低到0.426 5,GDP的q值从0.245 2减少到0.180 0。由此可见,社会经济因子对该县乡村聚落规模空间分布的解释作用在逐年减小。而人口密度和GDP水平较高的地区主要位于低地宽谷处,与聚落规模空间分布基本呈正向关系。党的十八大以来,丹凤县城镇化水平加速提升,基础设施建设加快,小城镇建设投入加大,棣花镇、竹林关镇等地城镇化率水平明显提高,乡村人口发生迁移,住房需求增加,聚落规模及空间分布随之发生变化,并且人口增加也促进了社会经济发展;但同时,乡村聚落不断向外扩展造成乡村聚落内部空心化,出现了建新留旧、“一户多宅”现象[35]。

5 讨论

乡村聚落空间分布及其变化受自然、社会和区位因素的综合影响。自然因素在一定时期内较稳定,持续影响着乡村聚落最初的分布、规模,它是形成聚落空间格局的基础。马利邦[36]研究表明,自然条件对山区乡村聚落的影响程度比社会条件大,如沟壑纵横的黄土高原形成了“大分散、小集中”的聚落分布格局[7],突发的自然灾害会带来乡村聚居环境突变[14-15]。地理探测器分析结果表明,各影响因素对丹凤县乡村聚落空间分布的影响程度由大到小依次为人口密度、地形起伏度、GDP、地形位指数、高程、距道路距离、距河流距离、坡度、坡向和耕地面积,且随着时间发展,社会经济因素逐渐减弱。县域内约68%的聚落分布在海拔为>500~1 000 m、相对高度为>70~200 m以及坡度为>8°~15°的丘陵低山区,且规模较大,分布较集中,此外乡村聚落沿河流、道路分布特征明显,表明自然因素塑造了丹凤县乡村聚落集中在低地宽谷、沿河流道路分布的格局。由此可见,随着社会经济发展,人们在追求更高生活水平的同时,依然受到山区的特殊地形以及传统生活生产方式的影响,因而在自然环境特殊的地区,自然因素依旧是乡村聚落空间分布及其演变的基础,这与闵婕等[14]和段小薇等[37]的研究结果一致。

地理探测器分析结果显示,人口密度是影响丹凤县乡村聚落格局演变的最大因素,且GDP影响程度仅次于地形起伏度。虽然人口密度和GDP影响强度逐年减弱,但对丹凤县乡村聚落演变的影响依旧不可忽视。在乡村振兴、脱贫攻坚等一系列国家政策的大力推动下,社会因素对乡村聚落空间格局正在发挥着重要作用:人地关系演变、城镇化、工业化和交通发展是乡村聚落空间格局的驱动力[10],经济发展是乡村聚落分布变化的持续拉动因素,山区发展的一系列措施对山区乡村聚落演变产生突变性影响[38]。2018年党中央提出了《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,该战略实施涉及到乡村的政治、经济、社会等各个方面,而乡村聚落是人们的主要聚居区,是人类活动的主要场所,也是人类行为的空间结果[39],所以乡村振兴战略对乡村聚落有着重要影响,乡村聚落也是乡村振兴实施的关键之一。除此之外,贫困问题也一直困扰着山区丘陵地区农村社会经济的发展,秦巴山区曾是全国14个连片特困地区之一,移民搬迁工程、产业扶贫、基础设施建设与完善以及生态环境保护等脱贫攻坚战略的实施,促进了农村经济发展水平提高,改变了乡村聚落的空间分布和发展状况,改善了乡村聚落主体的生活生态环境,乡村人口逐渐向乡镇中心及其周围,河流和道路两侧迁移,如丹凤县龙驹寨街道、竹林关镇、棣花镇、蔡川镇和竹林关镇等在乡镇中心建设的移民搬迁安置社区,扩大了聚落面积,提高了人口密度,聚落集聚程度明显增加;但同时,乡村用地规模也在不断扩大,房屋建筑闲置、废弃程度加剧,乡村聚落空心化程度加重。综上所述,社会因素和区位因素已成为丹凤县乡村聚落空间演变的不竭驱动力,这与郭晓东等[18]、马晓蓉等[20]的研究结果一致。

由此可见,乡村振兴战略和脱贫攻坚战略的实施需要乡村聚落各要素之间逐渐协调发展[38,40],促进乡村空间功能提升,优化乡村聚落空间结构,同时要遵循自然、因地制宜、可持续发展等,加快农业农村现代化的步伐。基于以上的分析结果,对丹凤县未来聚落选址和规划布局提出以下建议:(1)聚落分布整体上应保持集中性,由于地形等自然因素的影响,在小范围内可以出现块状分散特征;(2)在不超过环境承载力的基础上,乡村聚落选址应优先考虑出行便利、水源丰富、经济水平较高的低地缓坡地区;(3)政府通过政策引导,尽量减少分散住户比例,鼓励村民向乡镇中心迁移,并对出现聚落空心化的村镇进行整治。

该研究克服了传统计算机解译和基于遥感影像而无法获得更加精准的乡村聚落斑块数据的不足,在一定程度上丰富了秦岭乡村聚落时空变化特征,研究结果对丹凤县乡村聚落空间分布优化及乡村振兴发展有一定借鉴意义。但是由于数据获取限制,缺少更高分辨率的社会经济数据,在定量分析影响因素时精度略有不足,且社会因素方面选取的指标类型也较少;同时,历史影像获取时间较短,缺乏长时段空间格局动态变化分析。未来可通过社会经济调查,结合相应统计年鉴获得高分辨率社会经济数据,并应用多种分析方法探寻乡村聚落影响因素;采用遥感影像和历史影像相结合的方法,获得精度高、时间序列长的聚落斑块数据。

6 结论

以秦岭东部丹凤县乡村聚落斑块数据为基础,采用景观格局分析和空间分析对聚落空间演变特征进行时空上的动态研究,并采用地理探测器探究了乡村聚落规模空间分布及演变的影响因素,进一步加强了对秦岭东部聚落空间演变的研究。主要研究结果如下:

(1) 从乡村聚落规模看,2010—2019年丹凤县乡村聚落数量不断减少,但聚落面积不断增加,空间扩张程度明显。聚落规模具有集聚特征,但该特征逐年减弱。

(2) 从乡村聚落空间分布看,聚落分布呈西南高、东北低,分布最密集地区主要位于丹江宽谷地区,但县域内高密度核分布分散、类型多样、连续性不强,其范围逐渐缩小并向乡镇中心移动;平缓小起伏的丘陵低山区以及河流、道路两侧是聚落扩张最明显的地区,乡村聚落沿低地缓坡以及河流和道路两侧分布的指向性加强。

(3) 丹凤县乡村聚落规模空间分布及其演变受自然、区位和社会经济等因素的综合影响,其中自然因素奠定了丹凤县乡村聚落的基本空间格局,并对乡村聚落演变的影响持续增强;随着经济发展和人民生活水平提高,区位因素和社会经济因素对乡村聚落空间演变的速度及空间分布模式有着重要推动作用。