哈佛脑死亡定义与标准的历史探源

2022-02-15苏静静

苏静静

(北京大学 医学人文学院, 北京 100871)

1968年,哈佛医学院脑死亡定义审查特别委员会(Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death,以下简称“哈佛脑死亡委员会”)在《美国医学会杂志》上发表了“脑死亡综合征”的定义和诊断标准(以下简称“哈佛脑死亡定义和标准”),之后被多个国家采用,成为“死亡”医学化进程中的里程碑①[1]。围绕脑死亡引发的伦理学和法律争议已有海量著述,而历史学家对脑死亡标准的变迁、提出的医学技术基础、公众对死亡定义的认知变迁乃至死亡社会文化史的研究也已较为充分[2-10]。然而,哈佛脑死亡定义和标准的提出处于医学化与去医学化的角力之中,也处于对医学化与去医学化的反思浪潮之下。通过对20世纪60年代生命伦理学兴起的历史语境来检视哈佛脑死亡定义和标准提出的过程,对于理解脑死亡所引发的伦理学争论会是一种新的视角。

著名医史学家查尔斯·罗森伯格强调,所谓“语境之于历史研究的价值就好比地段之于房地产”[11],基于语境的历史研究已日渐受到史学界的重视。下文将首先分析哈佛脑死亡定义和标准提出的特殊社会文化和医学语境,然后利用哈佛弗朗西斯·A·康特威医学图书馆的有关档案,解决以下问题:哈佛脑死亡委员会成员是如何遴选的?学科构成如何?其内部对脑死亡的标准有何争论?厘清脑死亡定义和标准的构建过程、主要的贡献者以及幕后英雄,从而分析哈佛脑死亡委员会、脑死亡定义与器官移植的相关性,以回应有关“脑死亡定义服务于器官移植”与“脑死亡定义与器官移植无关”派观点的争议。

一、历史语境

社会学家注意到,西方社会自20世纪60年代起就一直处于医学化和去医学化两种张力之下[12-14]。随着医学科学化的深入,诊断和治疗能力的提升,人们对医学的期待空前提高,医学行业、公众、保险公司、制药产业、病人团体等共同参与的医学化过程也日益清晰。首先,越来越多的过去的非医学问题被定义为医学问题,如分娩、妊娠、更年期;以异常值定义的疾病诊断标准不断严苛,如高血压;产业渗透导致的过度诊疗和医疗成本飙升日渐严峻,药品丑闻、医疗事故以及有悖伦理的人体试验频繁曝光,医患关系日益疏远,使人们的不信任、担忧和不满,汇聚为对医疗权力和权威的广泛批评,继而转化为对医学的日渐失望[15-16]。

随着医学化的范围日益扩大,死亡也被纳入了医学化的范畴。呼吸机、心房除颤技术、重症监护室的发展,意味着“呼吸死亡”“心脏死亡”的时代结束,如表1所示。一方面,浑身插管的濒死病人似乎正是“赛博格”(人机结合体)科幻梦魇和技术失控的现实写照[17-18];另一方面,这些技术挽救了无数的生命,其中包括越来越多“意识恢复无望”的生命。由此,激发了死亡去医学化的宗教、哲学和经济学讨论。

表1 脑死亡提出的医学技术基础

早在1957年,教皇庇护十二世(Pope Pius Ⅻ)[19]提出,医生不得主动提供“非常”手段来延长生命,这为定义脑死亡提供了重要的宗教支持。20世纪 60年代,学术界对生命质量的重视开始兴起,有关尊严的死亡、死亡的权利和安乐死成为医学人文和生命伦理学的重要议题[20-22]。有学者认为,脑死亡诊断标准制定的根本意义是为了人的尊严,是一种真正的人道主义。而从功利主义的角度来看,“意识恢复无望”的生命占据着有限的床位和医疗资源,造成了巨大的社会负担,他们在这一进程中扮演着去医学化的角色[23]。

器官移植技术的发展揭开了一个残酷的逻辑真相:若能宣布“意识恢复无望”的人死亡,就可以腾出更多的床位,有更多、更有效的器官供体,从而挽救更多的生命。1966年,Ciba基金会组织了“医学进步的伦理学:器官移植专题”(Ethics in Medical Progress,with Special Reference to Transplantation)研讨会,会上提出要取得最佳的器官移植效果,应该通过定义死亡来确定何时关闭呼吸机[24]。虽然一位牧师和一位律师出席了此次会议,但此次会议足见医学化力量对于脑死亡定义的迫切需要。

当主攻器官移植的外科医生参与到推进脑死亡的运动中时,争议和不信任也就在所难免了。1967年, 美国心脏外科医生Shumway等撰文指出:“事实上,依照心跳停止来定义死亡是很不幸的……在每个医院的重症监护室里都有未开发的潜在的心脏捐赠者……这些病人实质上已经死亡。”[25]早在1959年,他们已在狗身上成功实施心脏移植。1967年 11月20日,美国正式宣布已经实现人类心脏移植标准化,正在等待合适的病例和捐赠者。美国学界一致认为人类首例心脏移植这一“终极手术”“医学的奇迹”将发生在美国。事后在采访中,Shumway表示,之所以没有在事前严格保密,“是为了让公众能够有一定的适应性和接受度”[26]。然而,两周后的12月3日,心脏外科医生Barnard在南非首次成功实施人类心脏移植手术,这一“开普敦奇迹”在美国引起了轩然大波。1967年12月 28日,美国国家卫生研究所所长Fredrickson为此专门在芝加哥奥黑尔机场贵宾室紧急召开了关于心脏移植手术的检讨会议,反思美国在巨额科研资助下未能最早开展该手术的原因以及Barnard手术成功对美国后续研究计划的影响②。1968年1月5日,对于心脏移植是否合法依然惴惴不安的Shumway及其同事完成了美国第一例人类心脏移植手术[27]。此后,全世界很快掀起了心脏移植的热潮和国家竞赛,1968年,南非完成2例心脏移植,美国完成了132例,全世界完成202例,但由于对排异反应尚不清楚,大多数心脏移植手术均以失败告终,仅26人活了下来[28]。可以说,心脏移植的存活率也在挑战着公众的心脏。

这时,在医学化与去医学化的角力之下,公众对将死亡的判断交到医生手中而又缺乏明确标准的恐惧达到顶峰,重新定义死亡的呼声在医学专业和非医学专业的公众中取得了颠覆性的胜利。在医学界,对昏迷和意识丧失的神经学研究有了进一步发现,似乎为脑死亡的定义打下了医学基础。1968年, 世界医学会(悉尼)、国际器官移植学会第二届年会、纽约州活体器官移植委员会相继将重新定义死亡提上了议程。

哈佛脑死亡定义和标准正是在死亡同时被医学化与去医学化的历史语境中诞生的。哈佛脑死亡委员会基于功利主义和人道主义两方面的考量,试图以哈佛在生命伦理学、医学界的学术地位来解决死亡的不确定,从而节约有限的医疗资源,保护方兴未艾的器官移植术,保护意识无望恢复的病人及其家属,为医疗行业重新赢取公众的信任。对于定义脑死亡的目的,哈佛脑死亡委员会在报告中如此陈述:“生命复苏和支持技术的改善使得挽救极重病患者成为可能。有时,这些努力并不尽成功,以至于有些病人虽然心脏仍然跳动,但大脑和智力的损伤已不可逆,给患者和家属、医院以及病床需求造成了巨大的负担;死亡定义标准的模糊,会引起器官移植的争议。”[1]

二、哈佛脑死亡的提出

(一)源起:Beecher

哈佛脑死亡委员会成立的想法、倡议和组织都是由哈佛麻醉系教授、麻省总医院麻醉科主任Beecher提出和实施的。Beecher被誉为美国麻醉学的奠基人和医学伦理学的先驱[29]。为纪念他对医学伦理学的贡献,生命伦理学重镇美国哈斯廷中心(Hastings Center)自1976年起每年会颁发伦理学和生命科学终生贡献奖——Beecher奖。自1999年起,哈佛医学院每年会向为医学伦理学做出杰出贡献的本校医学生颁发Beecher奖。

自1954年起,Beecher一直致力于人体临床试验的伦理学研究而且著作颇丰,其中“Ethics and Clinical Research”一文被业界誉为“一位一线临床研究者对同行的批评”,是“向临床医学投掷的一枚炸弹”[30]。作为“吹哨人”的Beecher在文中披露了22例存在伦理问题的临床研究[31],在研究人员和公众中引起了巨大的争论,直接推动了美国1974年《国家研究法案》(National Research Act)的颁布。作为医学专业的内行人,他对临床研究的伦理问题除了有着独特的敏感性和警觉性,还源于责任感和使命感。在他与各位委员会成员的信函中,关于哈佛医学院“责无旁贷”“得天独厚”的表述反复出现,如Beecher曾表示“由哈佛团队对死亡做出一个新的定义,即使有些微妙,也将是非常令人满意的。这项工作必须要有人来做,我想我们现在有机会能够在这个非常有建设性的问题上发挥领导力”③。可见,有意于推动脑死亡立法的Beecher认为自己如哈佛医学院般,有着义不容辞的职责。

作为一个临床医生,Beecher的伦理学观念是十分务实的。例如,Beecher认为《纽伦堡法典》(Nuremberg Code)所要求的知情同意过于理想化,他还认为“在实践中通常是不可能的……因为真正的医学研究是极其复杂的,以至于并发症和潜在的危险一般是无法完全获悉的,通常只能向已有相当知识的研究者解释明白,甚至有时候连他们都无法完全知晓”[32]。这一点在他看待脑死亡的伦理问题时也有充分的体现。

Beecher对“脑死亡”(或“不可逆的昏迷”)问题的关注,始于他在麻省总医院创建的呼吸单元,这被视为“重症监护室”的雏形。日常的临床实践让他对医学被技术所裹挟的困境有深切的体会——“呼吸机拯救了生命,不过也造就了现代医学无法挽救的病人”。

1967年12月6日,Beecher在西奈山医院伯纳德·埃利亚斯贝格纪念讲座(Bernard Eliasberg Memorial Lecture)做了题为《放弃的权利,死亡的权利》(The Right to Be Let Alone; Right to Die: Problems Created by the Hopelessly Unconscious Patient)[33]的演讲,讲稿后来登载在《纽约时报》的封面上,之后于1968年5月发表在《新英格兰医学》(New England Journal of Medicine)杂志上[34]。这次演讲为专门委员会指引了方向,其中多个段落都一字不落地收入脑死亡报告的初稿中,其发表也仅早于脑死亡报告几周的时间。

在演讲的开头,Beecher首先讲了他在医院查房时遇到的病例:一位昏迷“无望”恢复合并肺炎的病人,只有经由“非常规”(Extraordinary)措施才能维持生命。他提出了问题“我们还要予以治疗吗?”他算了一笔账并给出了答案,这位病人每年要花费至少3万美元。他每在病床上躺一年,就意味着将26个 病人挡在了医院之外,而其中有些是可以治愈的,而他不然。“当下医院病床如此紧张,即使是癌症患者,也要耽搁数周才能等到床位。随着预防医学的成功,医疗手段的提高,显然这类道德伦理问题将会日益显著,而且日趋复杂。我想,如果我们能够深入地看一下背后的根本原因是有益和必要的。”[33]

在Beecher看来:“如果某项医学进步是建立在欺骗和剥夺受试者的隐私和安全的基础上,而我们接受这样的进步,那是不堪设想的。这将有悖医学的目的。”[33]但不可逆昏迷的患者已经丧失自主性;死亡的权利,与“不可逆的昏迷”“昏迷恢复无望”、为医学技术、自主性和器官移植设定界限等,是同一类问题[34]。

从最终公开的报告来看,不难发现报告的行文和文献引用都很有Beecher的风格。例如,通篇只列出一篇参考文献,便是教皇庇护十二世关于不宜采取特殊手段延长生命的演讲,如图1所示。哈佛脑死亡报告对此着重指出:“正是在教廷看来,停止复苏技术、不反对死亡的时候到了。”此外,再无其他宗教评论。

图1 哈佛脑死亡报告的参考文献部分

对比Beecher发表在《新英格兰医学杂志》上的《伦理学与临床研究》(Ethics and Clinical Research)一文,文末共有五篇参考文献,第一篇是主教教皇庇护十二世在1952年的发言,第二篇是与英国著名医学伦理学家 Pappworth的个人交流,第三篇是Beecher自己的文章,第四篇是英国医学研究理事会的备忘录,如图2所示。可见,Beecher对于哈佛脑死亡报告的撰写具有关键性的作用。

图2 Beecher《伦理学与临床研究》一文的参考文献

(二)组建“哈佛医学院脑死亡定义审查特别委员会”

1. 幕后英雄:Ebert

由于在临床伦理学的建树,1965年6月,Beecher 被委任哈佛大学附属医院——麻省总医院科研委员会人类受试者分委会主席④。由于前期研究的基础和临床观察,Beecher萌生了定义“昏迷恢复无望”或者“不可逆的昏迷”的想法。这一想法的实现离不开一位幕后英雄的支持,那就是时任哈佛医学院院长Ebert,他对哈佛脑死亡定义和标准的提出有着关键性的贡献,尽管他选择不在最终报告上署名。

1967年9月6日,Beecher致信Ebert,希望能够组织一次人类试验常务委员会会议,专门讨论“意识恢复无望”(Hopelessly Unconscious)的伦理问题,因为复苏技术和支持性治疗挽救回来的不过是越来越多的“无脑人”(Decerebrated),这背后的许多问题亟待正视⑤。Ebert欣然同意,表示会尽可能亲自参会,“深感这个议题发人深省”,并认为“哈佛医学院在器官移植领域的领先地位使我们(在定义死亡的问题上)比其他任何团队更有发言权”⑥。

1967年10月19日,以“意识恢复无望的伦理问题”为主题的人类试验常务委员会会议顺利召开,包括神经学家Folch-pi、卫生法教授Curran等均出席了这次会议⑦。会后,Beecher向Ebert提交了此次会议的总结报告。同年11月3日,Ebert做出了回复,提议在人类试验常务委员会成立一个分委会来发布这个声明,建议将Curran和其他一系列领域的代表纳入该委员会,并提议要吸收一位神学院的教授⑧。之后二人一直坚持了这一想法,尽管找到一位合适的人选并不容易。

Ebert对哈佛脑死亡委员会的成立、成员的学科和人选的考虑、报告的修改和发表全程都予以了大力的支持,二人始终沟通顺畅,而且一直都在悉心保护这个任务有些敏感的委员会。1968年2月2日,Ebert致信Beecher:“‘脑死亡特别委员会’十分热门。在过去数周,我已经直接或间接收到多位教授想要加入委员会的请求。为了避免人员冗杂,我想我们最好不要再增加新的成员了。”⑨

1968年6月25日,Beecher将哈佛脑死亡委员会报告的第六稿提交Ebert⑩。1968年7月1日,Ebert回函Beecher予以充分的肯定并建议在刊物上发表,“对于准确定义死亡来说绝对是一份历史性的记录”,提议递交时任哈佛校长Pusey。在Ebert的引荐下,《美国医学会杂志》答应将报告于三周后发表。不过,Ebert也提出了一个颇重要的细节问题,回头来看,这条意见至关重要。他建议修改第1页第2条, 避免“器官收割”(Organ Harvesting)之类的措辞,“可能会让人感觉重新定义死亡的目的就是为了让活体器官更容易获得……读者会立刻感觉这个定义会被滥用”,最好“只说过去的死亡定义已经过时,会导致摘除器官进行移植的争议”。

1968年7月3日,Beecher完全接受Ebert的意见,重新修订后,给Ebert寄了两份第七稿,即最终稿。同年8月5日,最终报告发表在了《美国医学会杂志》上,迄今这份报告已经被直接引用近500次。

2. 哈佛黄金团队

哈佛脑死亡报告的署名是哈佛脑死亡委员会,然后在脚注中按照姓氏音序列出了成员的名字,只是在Beecher的名字后面括号中标注了委员会主席的身份而已,并没有设通信作者或责任作者,委员会成员中并没有出现Ebert的名字,如图3所示,以显示这是哈佛团队的成果。

图3 哈佛脑死亡报告中的作者脚注

现代医学史上的学者对这份名单中的名字应该都不陌生,每位都是他们所属学科领域的顶尖学者,甚至是学科的创建者。Beecher曾写到:“如果说世界上有哪个团队有足够的能力对脑死亡便是死亡做出声明的话……我相信哈佛医学院一定是最佳团队。”③

为了视角的多元化,Beecher决定脑死亡的定义应该由“来自神经内科、神经外科、麻醉学、普通外科以及临终关怀科的医生们共同商定”,并亲自挑选了委员会的大部分成员,大部分是老朋友和哈佛的同事们,有些曾出席“意识恢复无望的伦理问题”的人类试验常务委员会,包括Adams,Schwab,Sweet,Folch-Pi和Murray,以及科学史系的Mendelsohn和法学院的Curran⑨。

哈佛脑死亡委员会中非医学专业人士的构成既是这份报告被推崇的优点,也是被批评的缺点。Beecher深感历史学的研究背景可以让这个团队的维度变得更广,他曾在生物化学史的会议上与科学史系Mendelsohn有过一面之缘,了解到他对生物化学史的研究工作后,便邀请他加入到了哈佛脑死亡委员会中。Curran与Beecher因共同的研究兴趣而成为好友,他对器官移植、法医学和人类受试者研究、纳粹医生等颇有洞见,被誉为“当代卫生法之父”。Beecher深知“存在着超越医学问题的道德、伦理、总结和法律问题。恰当的定义可以为更好地洞察这些问题、更适于现状的立法做好铺垫”⑩,于是将正式报告的“法律部分”委托Curran来完成。在Ebert的提议下,精神病学家Farnsworth、心血管生理家学Barger以及神经科学家Denny-Brown也被邀请加入了哈佛脑死亡委员会。Beecher也一直在寻找一位可靠的神学家加入,他首先想到了志同道合的好朋友Fletcher,在定义脑死亡问题上显然会非常强有力地支持他,不过Fletcher曾公开支持安乐死而引起了轩然大波,于是,Beecher放弃了“邀请一位公众人物”的想法。Beecher后来试图邀请哈佛神学院的Williams来参加,不过Williams建议“不要请一位教会史学家,因为历史学家会本能地审视过去的,应该找一位专业伦理学家,他们会主要关注现在和未来”。Williams向Beecher推荐了自己的同事Potter,他曾研究流产的宗教和伦理问题。Beecher曾试图邀请同时拥有生物化学和法律学术经历的社会学家Riesman参加委员会,但他并未参加委员会。

1968年1月4日,Ebert向第一批确定的专家发出了正式邀请函,包括Adam,Barger,Curran,Denny-Brown,Farnswort,Folch-Pi,Mendelsohn,Merrill,Murray,Sweet。而包括Schwab和Potter第二批的邀请函是在几天之后发出的。从专业来看,哈佛脑死亡委员来自哈佛大学的医学院、公共卫生学院、神学院、文理研究生院和法学院,附属麻省总医院六个单位。大致可以分为两类:一类来自医学专业,器官移植、神经科学、麻醉以及其他相关领域;另一类是人文和社会科学学科,包括医学史、医学法学、医学伦理和神学,Beecher自己作为两类专家的交叉,如表2 所示。

表2 哈佛脑死亡委员会成员列表

3. 内部争论

哈佛脑死亡报告的撰写和修改过程其实都透着高度的严谨性。1968年3月,Beecher就曾感叹:“问题太敏感了,并且很容易被曲解,我想我们应该像最高法院一样谨慎!”“试图用一种尽量中立的方式来解决这一问题,虽然每个专家可能都有强烈的个人看法,而不是中立的”最终的报告充分体现了多学科团队的集体智慧。哈佛脑死亡委员会共开过三次碰头会,采取由Beecher记录,然后在会谈后将纪要发给其他未参会成员的方式,如图4所示。大多数情况下,该委员会成员是由Beecher担任中间人,交换各个成员的意见。历经几番激烈的争论和修改,最后正式发表的报告已是第七稿。实际上,有三个问题是凝聚较多争议的地方。

图4 哈佛脑死亡特别委员会历次讨论纪要

(1)定义死亡,不可逆昏迷还是脑死亡综合征?

哈佛脑死亡报告的标题“A Definition of Irreversible Coma: Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death”,实际上回避了定义脑死亡的野心,而是隐藏了一条极具技巧性和含蓄的逻辑链条:虽然哈佛脑死亡委员会的名字是定义脑死亡特别委员会,报告也是定义脑死亡特别委员会的报告,但该报告是要定义“不可逆的昏迷”,提出“不可逆的昏迷”的诊断标准,并且“以不可逆的昏迷作为死亡的新标准”,然后把不可逆的昏迷与永久失去功能的大脑(Permaenently Nonfunctioning Brain)、“脑死亡综合征”(Brain Death Syndrome)模糊地画上了等号,至于脑死亡综合征的标准是否就等于死亡的标准,该报告采取了模棱两可的表述,“任何器官,大脑或其他器官,不再发挥功能,并且无法恢复功能,在实践层面上(for All Practical Purpose)就是死亡”。因此,哈佛脑死亡报告并没有真正明确地给出脑死亡是什么,而是为伦理学上容易接受的“不可能的昏迷”提供了实用的指南。

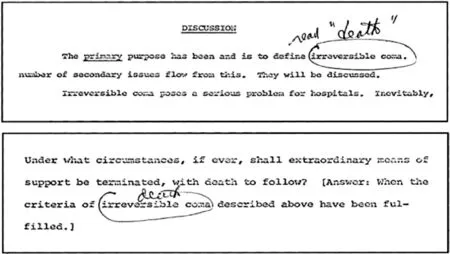

哈佛脑死亡报告最终的标题其实是专家内部折衷后的“共识”。Beecher认为应该定义“不可逆的昏迷”,在这种状况下,可允许中断治疗,之后病人进入死亡。不过他也认为“死亡瞬间”与脑死亡是一致的,尽管心脏仍然在跳动。器官移植专家默里并不同意定义不可逆的昏迷。早在1967年10月,Murray致信Ebert支持组织脑死亡定义委员会时就表示:“目前两个方面有待着手应对。第一是将死的病人,第二是器官移植。第一个问题只需要定义死亡。正如您所指出的,心跳或呼吸停止的标准已经不再适用。脑死亡是重要的前提,鉴于哈佛医学院的地位和立场,适合对死亡做出新的医学定义……不论接下来是否要实施器官移植,何时宣布死亡都是亟待解决的问题。第二是待捐赠的器官……一旦病人宣布死亡,适用的法律机制即可启动。”根据他提交Beecher的报告修改稿,他再次明确表示应勇敢地定义“死亡”,将“不可逆的昏迷”划掉,然后写上了“死亡”一词,如图5所示。但神经科专家Schwab显得顾虑重重,不愿意迈出这一步,“显然,专家们的意见相左,死亡的任何‘更新’都不可能被法律接受……这并不是说反对‘更新’,而是告诉我们要尤为谨慎”。在此次会议之前的几个月,他在一次报告中指出:“当下,我们还不得不将死亡定义为心跳的停止……哈佛特别委员会可能会提出一种新的定义,但是这个定义需要被律师、验尸官以及普通民众所接受……”在写给Beecher的信中,Schwab可能考虑到这项任务之艰巨,敦促Beecher将哈佛脑死亡委员会讨论的问题进一步聚焦,“不要试图重新定义死亡。我们应该专注于,对什么是不可逆的昏迷达成共识”,理由是“没有必要改变死亡的定义来定义脑死亡。如果我们确立了不可逆转的昏迷概念,并在中枢神经系统的所有层面上停止了功能,那么就不难……中止或停止(治疗)”。他似乎更赞同Murray的观点,“不可逆的昏迷”是死亡的预兆,而不能真正地等同于死亡。

图5 Murray的修改稿中用死亡替代了不可逆的昏迷

(2)不可逆昏迷的诊断标准

鉴于Schwab的研究专长,Beecher将不可逆昏迷的诊断标准委任给Schwab来完成,构成了这份报告的技术核心。1963年,Schwab提出了著名的“临终三标准”(Triad of Grave Prognostic Signs),包括无脑电活动、无瞳孔反射、对伤害性刺激无反应。他通过对大脑尸检研究验证了不可逆伤害的存在。他也试图在此基础上提出脑死亡的诊断。1964年,在哈佛脑死亡委员会成立之前,他已经在过去两年半的临床工作中依据脑电图宣布死亡15例之多。Schwab曾与委员会成员分享了一份机密备忘录,总结了美国脑电协会在次年进行的关于脑电、生存和昏迷的研究中被广泛引用的初步发现。他于1968年 5月写信给Beecher,介绍了对两千多份关于脑电图和昏迷结果的报告进行审查的第一组内容。虽然到那时已经收集了七百多份报告,但没有一个无脑电活动的病人幸存下来。

Adams对Schwab的临终三标准提出了一些修改意见,主张应该把无感受性和无反应性(Unreceptivity and Unresponsivity)与呼吸停止和反射消失(Areflexia)作为首要的临床标准。对此,哈佛脑死亡委员会提出“无运动或呼吸”作为第二条标准,反射消失作为第三条,等电位脑电图作为第四条标准。尽管当时已经认识到脑干对意识具有核心作用,但专家们普遍认为第四条非必要标准。不过,认为脑电图是一个窗口,可以窥见尸体解剖中发现的大脑损伤,也可以作为昏迷不可逆和无法挽救的标记。当患者符合这一标准时,是无可挽回的,势必会导致心脏骤停,可以认定是基本死亡。

(3)关于器官移植的关联性

1968年1月4日,Ebert发出邀请函,提及“您很清楚,与器官移植和其他医学领域进展相关的很多伦理问题都取决于恰当的定义,哈佛医学院作为器官移植的先锋力量,我相信我们比其他任何团队更有实力对这一领域给出阐释。谨于此,我诚挚地邀请您接收我的邀请,加入特别委员会”。在接下来的几个月,几位委员都致信Beecher,坚决反对他们是在解决器官移植问题的说法,如1968年6月13日,Adams在自己的草稿上批注后寄给了Beecher,“我反对将供体器官的需要作为重新定义脑死亡(Cerebral Death)的有效论据。这应当是另一个问题,尽管我们的定义可能会影响到它(器官移植)”。后来Ebert收回了这样的说法。在Beecher提交Ebert的第六稿(也是倒数第二稿)上,定义脑死亡的第二条原因是如此陈述的,“第二个但绝非次要的问题是,随着器官移植经验、知识的发展,将需要大量的大脑已经严重受损、恢复无望的病人及其他病人提供组织和器官,以治疗那些尚可以挽救的病人”。Ebert非常警醒地注意到了如此表述很可能会有引发误解, “这种说法隐含的意思是很不幸的,因为它暗示你希望重新定义死亡是为了让可用的器官更容易获取。读者会立刻感觉这个原则可能会被滥用”“整个文本可能会让人感觉你之所以要重新定义死亡是为了让活体器官更容易获得……在这里不要提这个问题,而是说过去的死亡定义已经过时,会引发摘除器官进行移植的争议,会不会比较好?”Beecher从善如流地接受了他的建议,采用了更加谨慎的措辞:“宣布死亡以及之后关闭呼吸机的决定,应当由与器官或组织移植无关的医生做出。这是为了避免相关医生谋取自身利益的情况出现。”

三、争议与应用

1968年哈佛脑死亡报告发表后,脑死亡的概念逐渐受到关注。美国堪萨斯州于1970年率先采用该标准。在此后的十年中,各州相继制定了脑死亡标准,但并不完全一致。为了解决这一问题,1981年 美国成立总统医疗、生物医学及行为研究中的伦理问题研究委员会(President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research),与美国律师协会(American Bar Association)、美国医学会(American Medical Association)和统一州法全国理事会(National Conference of Commissioners on Uniform State Laws)合作,于1983年通过了《统一死亡判定法案》(Uniform Determination of Death Act,UDDA)。UDDA 指定了两种确定死亡的标准:心肺标准和神经系统标准。如今,全美50个州和哥伦比亚特区都遵循UDDA作为死亡的法律和医疗标准。之后,各国和学界在广泛的分歧中制定了相应的脑死亡诊断标准和法则,如日本、德国、西班牙等。

哈佛脑死亡标准提出后,立刻遭到了医学、哲学、神学、伦理学和法学的批评。完成首例心脏移植手术的Barnard评论:“我们(南非)在没有所谓的委员会指导下能够完成手术,难道你们还觉得有必要在你们国家成立什么委员会来指导你们的医生和科学家?我感觉,如果你们这么做,对你们的医生来说是一种侮辱,对医学进步来说更甚。”[35]哈佛脑死亡委员会中神学、法律、历史多学科的构成也遭到了质疑,认为这一问题“应该完全留给医学界来解决”[36]。当然,死亡作为生命的终点,是否应该由医生及其代理的医学技术来诊断,也受到了人文学者的拷问[37-40]。

自1981年以来,关于脑死亡的许多争议都围绕着它是否是生物死亡的表现这一问题展开。很多学者担心脑死亡的概念与“死亡的社会理解”不符。关于脑死亡的标准存在着技术和伦理争议:患者和家属是否应有权拒绝执行脑死亡判定相关的检测?应采用哪种标准来衡量脑功能丧失?临床医生在进行检测时出现谬误如何处理?判定标准中的损伤是否真的不可逆?现有的判定标准是否足以衡量全脑所有功能的丧失?如何决定全脑死亡、心脏死亡或脑干死亡的优先性[41]?

不过,定义脑死亡与推动器官移植之间微妙的关系,成为有关哈佛脑死亡定义最受争议的靶点。1970年12月,在美国科学促进会组织的脑死亡论坛上,Beecher的一段陈述引发了广泛的争论:“不论在何种程度上宣布死亡,都是武断的决定。心脏死亡?头发仍然在生长。大脑死亡?心脏可能仍在跳动。我们需要的是选择一个不可逆的状态,在这一状态下,大脑功能消失。那么(死亡)最好是选择一个大脑已经死亡而其他器官仍然有用的水平。任何标准都是一种选择……如果不得不做出选择,有些选择会有更好的结果。”[42]

于是,有学者尖锐地批评定义脑死亡是纯粹的功利主义,是赤裸裸地为“器官采割”合法化,因此,哈佛脑死亡委员会本身就是有悖伦理、不合格,定义和理解死亡的方式缺乏伦理学的推敲,有失定义的正当性和实证基础。也有历史学家认为该委员会的主要目的就是器官移植[43-46]。对哈佛脑死亡颇为严厉的著名伦理学家Rothman曾指出,哈佛脑死亡报告在概念上的失败源于自私的功利性算计,不过是一种旨在促进移植的定义死亡的方法[35]。当然,也有一众临床医生认为二者并无直接的关系[48]。有意思的是,Mendelsohn的弟子哈佛科学史系的Belkin在对历史档案仔细梳理后认为,委员会主要成员关注的核心并不是器官移植,而是试验、诚信以及知情同意,意识丧失和昏迷的临床体征,以及所谓意识恢复“无望”的定义和后果、“非常”抢救措施的定义和后果等[49]。

四、结论

死亡的意义被公众和医学的知识、权利和价值的互动所形塑,因此,死亡的定义不仅具有重要的临床意义,而且具有深远的生理学、法律、伦理学、宗教和经济意义。医学技术发展在延长寿命的同时,也在延长死亡的过程,死亡的确定变得愈加困难和重要,而哈佛脑死亡报告在定义死亡、诊断死亡的历史上显然是一个带来范式转变的里程碑事件。

在医学化和去医学化较量的历史语境中探索脑死亡定义和标准提出的历史始末,为重新审视生命伦理学的历史及核心问题提供了崭新的视角。解除公众对器官移植(特别是心脏移植)的道德质疑,被认为是脑死亡定义的伦理学考量;将心脏移植合法化并为器官移植争取更多的供体,是哈佛脑死亡委员会被诟病的“动因”,也是哈佛脑死亡定义和标准发布后引发伦理学争论的症结所在。但是,根据现有史料,定义哈佛脑死亡的目的并不是解决概念上的不确定性,而是为了解决新技术带来的实践难题,是为了解决意识恢复无望患者所带来的伦理问题,是为了宣布脑死亡合法化。重新定义死亡不仅是医生抵抗公众批评的工具,而且也是公众抵挡技术医生无限扩张的防线。

注释:

① 脑死亡的标准:a. 对外部刺激和内部需要无接受性和反应性,即病人处于不可逆的深度昏迷,完全丧失了对外界刺激和内部需要的所有感受能力,以及由此引起的反应性全部消失;b. 自主的肌肉运动和自主呼吸消失;c. 诱导反射消失;d. 脑电图示脑电波平直。对以上四条标准还要持续24小时连续观察,反复测试其结果无变化,并排除体温过低(<32.2℃)或刚服用过巴比妥类药等中枢神经系统抑制剂的病例。

② 国家卫生研究所的官员和国家心脏研究所所支持的13位基金项目负责人出席了会议,分别来自心脏外科、体外循环、心脏移植、器官移植、移植免疫学等学科。

③ 引自哈佛医学图书馆Beecher档案:Beecher to Murray, Box 6, Folder 21, Beecher Papers. The Harvard Medical Library in the Countway Library of medicine, Boston, MA。

④ 该委员会先后更名为哈佛医学院实验特设委员会(Ad Hoc Committee on Experimentation of Harvard Medical School)和哈佛人类试验常务委员会(Harvard Faculty Standing Committee on Human Studies)。

⑤ Beecher to Ebert, 1967, Box 6, Folder 17, Beecher Papers. The Harvard Medical Library in the Countway Library of medicine, Boston, MA。

⑥ Ebert to Murray, January 4, 1968, Box 6; Folder 17, Beecher Papers. The Harvard Medical Library in the Countway Library of medicine, Boston, MA。

⑦ Beecher to Folch-pi, Curran, September 29, 1967, Box 6, Folder 80, Beecher Papers。

⑧ Ebert to Beecher, November 3, 1967, Box 6, Folder 17, Beecher Papers. The Harvard Medical Library in the Countway Library of medicine, Boston, MA。

⑨ Ebert to Curran, January 4, 1968, Box 6, Folder 17, Beecher Papers. The Harvard Medical Library in the Countway Library of medicine, Boston, MA。

⑩ Beecher to Ebert, June 25, 1968, Box 6, Folder 17, Beecher Papers. The Harvard Medical Library in the Countway Library of medicine, Boston, MA。