建构主义视域下媒介化知识传播与社会认知*

2022-02-15朱婧雯

朱 婧 雯

一、引言

《2020年中国移动互联网内容生态洞察报告》的数据显示,用户对科普使用的知识类内容需求增加,对生活向、严肃向的泛知识内容需求分别提升了21%和16.7%。2019年快手联合知乎推出的“快知计划”,2020年好看视频推出的“轻知计划”,2021年抖音推出的“萌知计划”、快手推出的“新知播”、Bilibili推出的“知识分享官”等,形成了短视频从娱乐向严肃的转型浪潮。各类短视频社交平台的“知识类”转向固然有资本助推的逻辑,但也体现了短视频平台创作者对市场需求的觉察与平台用户的认知诉求满足。“泛知识”传播的普及离不开社会化媒体的技术驱动及媒介化具身传播情境下以知识为诉求的认知影响,知识型社交短视频的发展为媒介知识与社会建构的互动关系提供了观察视角。

从“知识是什么”到“如何进行知识分类”再到“知识如何形成”“知识考古”,围绕“知识”的研究逐渐从哲学走向社会学,并在“知识社会学”框架下形成了以建构论为基础的理论体系。一方面,知识作为社会成因之一,呈现为社会行动的阐释维度。哲学家弗兰西斯·培根“知识就是力量”的名言暗含了知识与社会行动之间的联系,尼科·斯特尔将“知识限定为一种社会行动的能力”,安东尼·吉登斯则认为“知识是社会行动之可能性的一个条件”。知识的社会成因借助福柯“知识考古学”的范式实现话语—权力的历时性梳理,“从研究知识话语转向研究权力实践,从进行批判分析转向进行因果分析”,进一步强化“知识社会学”将知识视为社会成因的理论基础。另一方面,知识天然具有认知维度,知识作为主体通过经验解释而获得的一种信念,既能用于认知事物,又可引导实践,因此,知识“既是认知的手段又是认知的结果”。斯特尔从“行动知识”的角度进行知识分类,其中“意义的知识”包括大部分社会科学和人文科学中的知识,并具备“影响社会成员社会意识”的社会功能。卡尔·曼海姆认为,认知根本上是集体的认知,认知的共同性产生于潜意识中的经验共同性,并最大部分地建立在集体行动的基础之上。

基于此,媒介化社会相较于传统社会,如何促成差异化的知识生产?媒介化社会如何影响知识生成?媒介化情境中的知识生产与认知之间是否产生因果关联?这一系列问题,构成了以“知识”为径、运用认知传播研究思路将主体认知过程放置于媒介化传播情境下、解构当前媒介化知识传播情境下主体认知与社会的互构维度,丰富了认知传播理论视野与研究范畴。

二、“媒介化”情境中的知识:理论脉络及其社会延展

知识社会学提出“知识作为一种社会意象的信念”,肯定了知识与社会认知之间的因果关系,但无论是关于知识之社会成因的探讨,还是特定知识形态的意识考古,都以历时的宏观视野展现“知识”与“社会”的互构关系,暂未涉及“知识”借由认知达成社会建构的共时研究视角。而建构主义视域下的“媒介化”逻辑,依托于媒介作为“知识型”的认识论谱系,为知识—社会互构提供了共时且中观维度的考证。

1.媒介作为知识的社会建构理论谱系

2.“知识”媒介化及其社会延展

3.对象范畴:媒介化知识及其社会成因

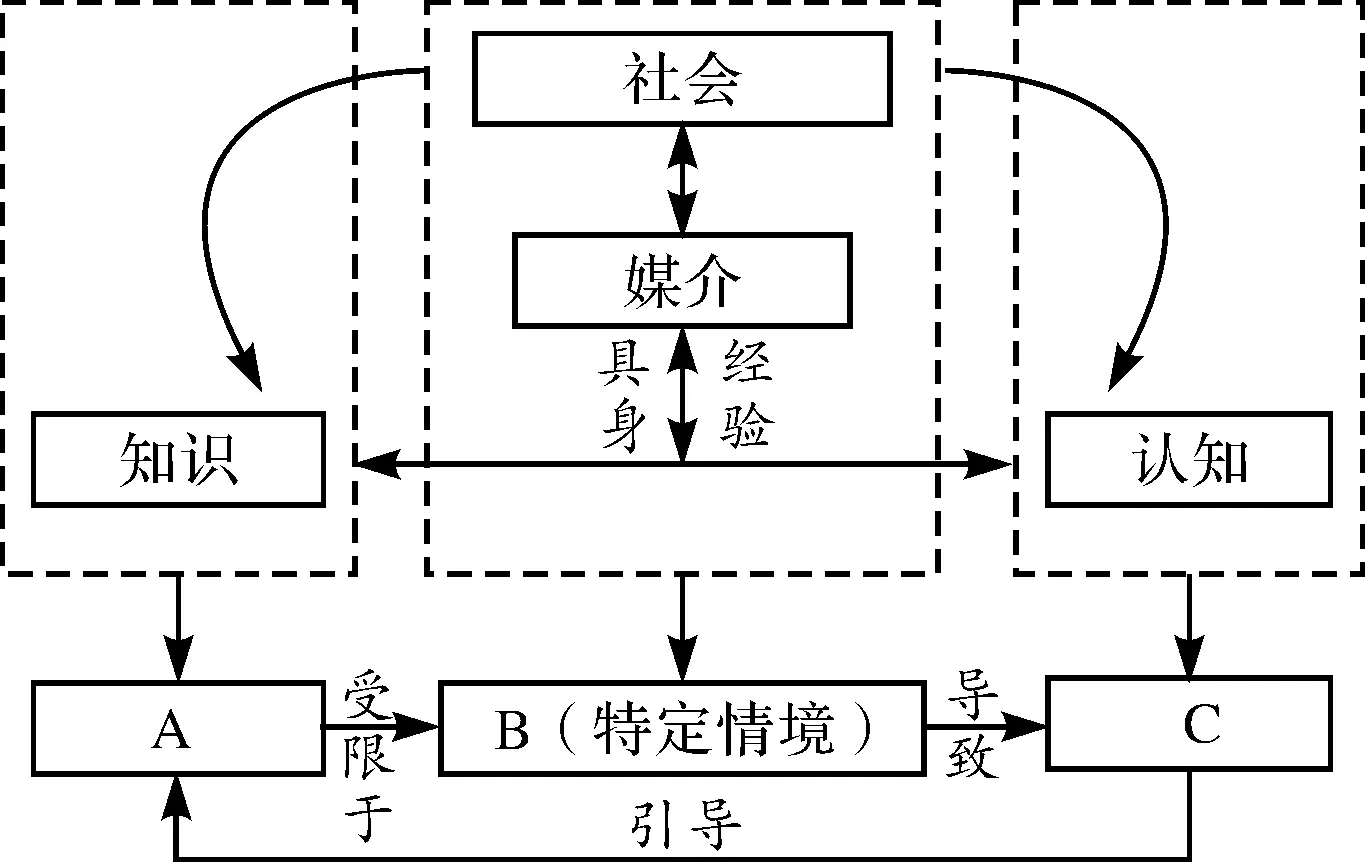

图1 媒介化情境下知识—社会交互关系示意图

需要说明的是,本文中指涉的“知识”,是依托于社会化媒介物质性的“知识”排除传统知识形态如学科知识和专业知识、借助社会化媒体进行跨媒介传播的内容形态。前者作为真正受到“媒介化”因素影响而重构的知识形态,与后者建立在传统知识建构路径下借助媒介技术再传播的知识形态及其社会成因存在根本差异。一方面,媒介化研究中更加强调情境尤其是技术情境对人们日常行动和习惯的塑造或影响;另一方面,知识社会学强调社会对于知识形态、主体知觉经验以及行动秩序的塑造。媒介化与知识社会学的结合点就在于社会建构愈发离不开媒介、技术的参与,媒介化成为重塑知识生产、引发认知变革与行动秩序调整的原因之一。

三、知识成因与来源:可供性及其跨媒介驱动

1.技术可供与知识多模态生产

2.跨媒介迁移与知识类话语主体身份驱动

社会化媒介延续互联网时代“共享型知识”,开放协作式的知识生产在当下平台型媒体基础上延伸出新的知识形态——基于媒介内容与创作主体跨媒介知识迁移的生产方式成为当前社会化媒体“知识类”文本生成的主要路径。

第一,社会化媒体平台中的知识类多模态文本呈现出对传统书本等理论知识的整合输出,众多知识类文本并非传统形态的客观知识,而是基于自我知识结构、对已有知识文本再加工后的跨媒介输出,不少知识型自媒体主播乐于以“参考文献”的方式来增加知识型文本的知识含量和可信度,这种对传统纯知识文本的再加工和跨媒介迁移输出契合当前知识下沉和知识大众化接受的媒介化传播情境,知识型文本的创作者在知识搬运和大众化读解的过程中确立自身“知识话语主体”的身份。

第二,网络知识文本的二次加工和跨媒介输出。互联网为知识提供了开放共享的共建空间,重构了知识生产与接受的路径与形式——无论是百科、搜索引擎还是文库、各类在线数据库等,都为在线协作式的知识生产和共享提供便利。这些开放的知识获取渠道在网络知识版权界定模糊的当下成为社会化媒体平台中自媒体知识生产的来源。社会化媒体平台中出现的众多自媒体创作者成为知识类文本的“搬运工”——通过接收网络不同渠道的知识文本、与自身的知识结构和认知体系进行交互重构之后,在本平台或另一平台输出更新后的知识型文本。例如,B站财经知识up主常常借鉴观察者网、投中网和外文财经网站中的资料,万得、快易数据、知乎平台中的知识文本也为其创作提供了数据及文献参考。虽然这一类知识文本创作者是对知识的“二次”乃至“三次”加工,但并不影响部分博主凭借其深谙主体认知心理的知识议题再造和逻辑语言再表达、新颖的影像表征形式成功塑造其“知识话语权力主体”的媒介身份。

第三,同一个自媒体博主在不同的社交知识型账号之间进行相同议题知识的自我整合与跨平台再创作。基于不同社会化媒体自身不同的市场定位和消费诉求,其产品具有一定的差异性。众多知识类主播的创作并非局限于一个社会媒体平台,而是在多个平台间进行基于用户群体差异化定位的作品再创作。比如知乎大V“花猫哥哥”,同时也是公众号“猫哥的世界”和B站“花猫哥哥713”的作者;“小约翰”在知乎与B站之间从纯文本文案到多模态文案的迁移式再生产;“硬核仙人”up主在B站的多个作品,源于其微信公众号“仙人Jump”的系列公众号以及部分在知乎互动问答中逐渐清晰并呈现新价值的知识文本。

可以说,社会化媒体作为潜在的知觉情境,一方面在媒介物质性的技术可供中赋予了传统知识具身的感知情境,无论是将“作者期待”的接受心理纳入知识类多模态文本的叙事节奏,还是充分运用社会化媒体融合表意的声像渠道,都充分拓展了媒介化社会情境下知识生产的“可供性”,媒介化技术可供和物质性本身构成“知识型”,主导着当下的知识生产;另一方面,社会化媒体也提供了知识下沉和大众化传播接受的渠道便利,催生了大批作为知识普及者、知识阐释家或知识搬运工的知识话语主体,将自我的认知经验借助社会化媒体转化为“知识”为载体的话语权力,丰富着新传媒情境下的知识—社会互构空间。

四、知识效度:“相对性”认知转向与社群建构

1.打破“普遍有效性”:媒介化知识的认知诉求

当前,社会化媒体中知识类多模态文本呈现出自反性的“后知识技术”特征:

第二,知识“命题化”,将职场、情感或历史文化知识包装为指导实践、提升认知、丰富视角的“议题”,其表征的形式往往诉诸一个具有传播价值且能够充分调动受众接受兴趣的“命题”,建构媒介化多模态知识文本的“期待视野”。如得到中“怎样成为精力管理的高手?”“怎样成为解决问题的高手?”“自我与自律:哪一种是你的天分所在?”等议题设置理想化人格的预期,充分调动用户的求知期待;B站中“挖纳粹墙角是怎样的体验?”“聪明药:利他林”“瑞幸咖啡是如何暴打资本主义的?”等以猎奇科普的命题方式刺激用户的知识需求。

第三,不同于以知乎为代表的知识类纯文字文本,动态声画相结合的知识型影像多模态文本再次改写了知识被呈现的方式,进一步推动知识的“叙述”方式与讲述逻辑本身成为知识效度达成的重要维度,改变了传统知识精英化和真理化的距离感,以下沉式接收与大众认同为导向,推动知识的“泛在化”接受感知。相比于较早介入知识领域的知乎和得到,B站、抖音、小红书等知识类中短视频的快速发展打破了纯文本知识的接受生态,凭借更为直观生动的声画形式,知识类中短视频文本不再是单纯呈现知识理论,更需要考量以何种方式将知识表述出来——这并非简单的文字与图像的介质转换,更是知识被呈现方式的彻底颠覆——如知乎中诸多解释历史的问答议题,在转换为视频时,需要考虑画外音的配合、讲述的生动趣味性、叙述逻辑和节奏感等。此类文本往往将知识通过故事包装,再以声画对位的剪辑方式对从其他相关影像中剪辑的素材加以画外音配合,让知识生动化的同时,影像本身的内容与再剪辑的意义之间形成了感知错位与意义的交叠,达成超越知识型文本本身的多义感知效果。

由此,“何为知识”、传统知识分类在社会化媒介空间中被打破,议题+论据+论证的说服性传播成为当前社会化媒体“知识”的泛在特征,具有高度的“相对性”和话语权力实践意义。

2.效度评估:知识共同体社群中的认知互动

社会化媒体本身的社交属性彻底改变了媒介化情境中知识的效度评价。除了满足求知欲之外,在社会化媒体传播情境下被赋予的社交属性也成为某一知识或知识议题的效度指标。自维基百科诞生拉开了知识共享的社交序幕、知识的社交属性被确立以来,媒介化的发展进一步推动知识社交的日常化,知乎的诞生首次确立了由知识社交所塑造的“共同体”社群,以提问+邀请回答的方式协作共建某一知识议题;此后得到则以“知识消费”进一步包装知识,通过“知识消费”培育公众求知习惯与自觉行动;B站、抖音等短视频平台则在多模态的知识文本社交场域建构中,达成社群和共同体塑造的凝聚功能。不同于娱乐、二次元等内容的垂直细分,当前各大社交媒体平台“知识型”创作所提供的、作为社会化媒体语境下相对性知识的内容,满足了受众怎样的诉求成为衡量“知识型”多模态文本效度的出发点。基于当前社会化媒体凭借“评论”渠道所建构的话语互动空间,在一定程度上可视为知识型多模态文本效度评估的反馈依据。

满足求知诉求成为知识型多模态文本效度检验的核心指标之一。在当前信息冗余的媒介化传播语境下,对于特定类型信息的选择本身就潜在达成了接受群体基于人格特质指标的区分。相较于娱乐休闲的短视频,偏于严肃的知识类视频,汇聚了具有求知需求的人群。“up主解释了我以前的疑问”“看了视频,我终于懂了……”“up主的视频给我提供了一个全新的认知那段历史的视野”等言论反映了知识文本正面效度的达成,满足了用户认知方面的需求与期待。当然,“太浅薄了”“说得还是有些晦涩”“没有干货、浪费时间”等针对知识含量不足的批评,也反向体现了社会化媒体中知识文本在提供新知识、阐释新观念方面的效度追求。

五、结论

社会化媒体的发展为建构主义视域下知识—社会互构的媒介化阐释设立了新的具身情境。媒介技术可供的物质性基础成为社会化媒体中知识的重要成因,多模态的知识文本生产、跨平台的知识再媒介化书写以及知识—话语主体身份的平台赋权与话语生产,重构社会化媒体情境下知识的生成动力。媒介化知识的效度检验,也由传统知识生产追求“普遍有效性”的终极关注,转向“相对性知识”所提供的情感体验、泛认知诉求和社群交互关系,并通过媒介化知识生产与传播建立社会认知共同体,达成价值认同基础上的社会实践和集体行动一致性。由此,媒介化知识不仅延续了媒介技术作为“知识型”在建构主义视域下的知识—社会互构理论视域,并且为解读媒介与社会的互构提供基于“知识”这一中观视野的阐释路径。

社会化媒体中知识型多模态文本的涌现,在一定程度上可以归因于媒介化社会语境所带动的知识去精英化和接受下沉等社会因素,同时也无法摆脱资本作为驱动力量在“知识生产”中走向“知识焦虑”的制造甚至“贩卖知识”的异化。如何认识、有效规制媒介化知识成因中存在的平台资本逻辑以提升媒介化知识的社会建构效果,成为建构论视域下媒介化知识议题有待继续探索的空间。