智慧赋能都市圈 市域快轨绘新篇南京地铁创新推进南京都市圈智慧市域快轨示范工程建设

2022-02-14佘才高南京地铁集团有限公司党委书记董事长

文:佘才高︱南京地铁集团有限公司党委书记、董事长

南京地铁集团立足新发展阶段,深入贯彻《中国城市轨道交通智慧城轨纲要》,有序开展了智慧化系统规划建设,通过智慧赋能,促进都市圈多制式协同、多网络融合发展和全生命周期管理,开启高质量发展新征程。

在全国各地都市圈谋划经济一体化进程中,南京地铁充分把握当前市域快轨发展机遇,率先以示范工程形式推进“轨道上的都市圈”的先行先试,通过智慧赋能促进新基建,推动数字化、 智能化转型,提高都市圈公共交通协同联动,探索跨省跨市协同发展机制,高质量构建都市圈轨道体系,引领都市圈空间拓展,探索跨省跨市协同发展机制。

一、市域快轨智慧化发展机遇

国家新型城镇化战略要求推动城市群一体化发展、建设现代化的都市圈、优化提升超大特大城市中心城区功能。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要推进区域协调发展和新型城镇化战略,深入实施长三角一体化发展战略要求建设“轨道上的长三角”“轨道上的南京都市圈”。

未来都市圈出行需要1小时通勤圈支撑。城市群、都市圈出行“高频次、高时间价值”特征越来越突出,要求补齐城际铁路和市域铁路短板,强化中心城市紧密联系,打造1小时至1.5小时城际交通圈;促进都市圈同城化、一体化发展,打造0.5小时至1小时通勤网。

轨道交通高质量发展需要智慧赋能。在新一轮科技革命和产业变革的浪潮推动下,我国城轨交通行业信息化建设步入快速发展阶段,急需通过智慧赋能促进新基建,推动数字化转型,提高都市圈公共交通协同联动便捷性、经济性,创新轨道交通产品全生命周期业务模式。

二、南京都市圈市域快轨发展现状

(一)南京都市圈概况

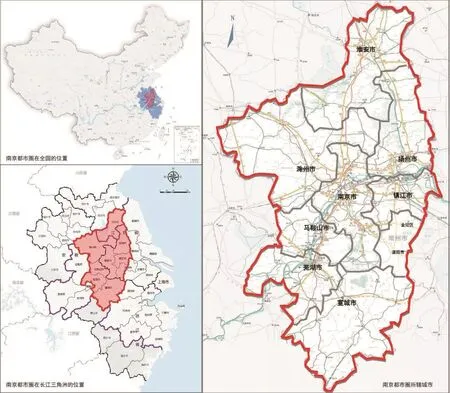

上世纪90年代南京做总体城市规划时,就借鉴了国际理念,提出了“南京都市圈”的概念。20多年来,南京都市圈规划和发展不断增容提质。2021年2月8日国家发展改革委复函同意《南京都市圈发展规划》。

1.都市圈总体概况

南京都市圈位于长江中下游沿江城市带核心地区,是以南京为中心的经济区域带,地跨苏皖两省九市(包括宁、镇、扬、淮、芜、马、滁、宣、溧阳市、金坛区),总面积6.6万平方公里,现状人口约3500万人,GDP约4万亿元。南京都市圈连南接北,承东启西,以0.7%的国土面积,2.5%的常住人口,贡献全国4%的经济总量。南京都市圈规划确立构建“一极两区四带多组团”空间格局,强化南京辐射服务功能,建设我国都市圈同城化发展示范区域,引领都市圈更高质量一体化发展。

2.都市圈轨道交通概况

南京都市圈具有轨道交通线路多、城轨制式多、城市间联系紧密等特点。都市圈内不仅规划和建设了发达的干线铁路和城市轨道,中心城区与周边城市的城际铁路、市域(郊)线的规划建设也较早。都市圈内轨道交通规划建设合计:形成高铁11条,普速9条;城际线路8条;市域(郊)线近期11条线522公里;城市轨道交通近期约20条线768公里,远景约60条线2000公里。

(二)南京市域快轨的探索与实践

南京市域快轨发展至今大致分为两个阶段:

1. 第一阶段:放射链接,拉开框架(2009-2018)

从2009年“区区县县通轨道”规划引领为起点,开启了市域快轨支撑南京都市圈空间拓展的发展先河,率先以江苏省沿江城市群城际轨道成功探索审批机制,先后建成了S1机场线、S3宁和线、S7宁溧线、S8宁天线、S9宁高线等以主城边缘向外放射的5条线路。至2018年,市域线运营里程共200公里,初步建成放射状市域网,改善了郊区居民出行的时空可达性,以新街口为中心的1小时出行覆盖范围由20公里拓展至30公里,日均客流约32万人次,分担了放射状走廊内30%以上客流,有效缓解了通道拥堵问题。

南京市域快轨具有覆盖面广、互联度高、开放性强等优势特点,比如,已初步实现全域覆盖,辐射半径达80公里,匹配“一带五轴”;与城区地铁一张网运营,多点多线便捷换乘,枢纽轨道集散比例高;充分预留线路辐射性和可拓展性,为内外延伸创造条件。但是,也存在快捷性不足、灵活性欠缺、互动性不够等短板问题,最高速度为100-120km/h,部分出行与个体交通竞争力不足;越行线等配线设施相对简单,灵活运营预留条件不足;与城市开发建设时序缺乏协调,沿线用地发展滞后,客流培育不足。

2. 第二阶段:串联枢纽,融入中心(2018-2021)

新一轮市域快轨规划建设反思第一阶段发展经验及不足,从运营和网络两个层面进行提升和优化,规划形成串联枢纽、融入中心的发展格局。市域线形成“九射、一联”的线网格局,总规模约630公里。其中,S6宁句线与13号线贯通,构建穿城快线,融入市区网络;S2宁马线与8号线贯通,形成江南快线;S4宁滁线与18号线衔接,构成南北穿城通道;S5宁扬线进一步延伸进入紫东核心区域,融入城市轨网;18号线作为南北穿城快线,串联南京北站、南京南站、禄口机场站等重要枢纽以及城市中心。在都市圈一体化发展背景下,新一批市域快轨项目迅速启动,至2021年底将实现宁句线开通运营,宁马线、宁滁线、宁扬线开工建设。

(三)南京“智慧地铁”建设的探索与实践

南京地铁在“十三五”时期将实现“业务智能化”纳入战略布局,启动“智慧地铁”建设,通过加强科技创新与数据资源的挖掘,探索内部管理、外部服务与安全生产的“智慧化”升级。

工程建设领域,全面推广智慧工地建设,环境保护与重点风险源管控得到有效落实;围绕设备系统智能化,大力推进7号线全自动无人驾驶系统建设,将形成更为集约高效的行车组织模式;5G+智慧轨道交通、宁句城际设备系统建设入选南京市首批17个应用场景名单。

运维安全领域,聚焦降本增效与安防升级,NCC线网指挥调度平台已投入试运行,实现了大规模网络化运营条件下线网监管、调度指挥与应急处置等高效协同;以S7号线为阵地,研发智能安全监测平台,智能判断运营安全风险态势;以管理精益化为核心,智能设施设备运维平台通过本地企业联合开发,系统首期已上线试运行。

乘客服务领域,聚焦“人性化”与品质提升,国内首创移动支付“3.0模式”,完成全线网移动支付改造;智慧车站试点工作稳步推进,车站智慧照明通过国家住建部“绿色照明科技示范工程”验收。

内部管理领域,聚焦业务协同与精细化管控,开展综合管理一体化信息平台、建设工程管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、业财一体化系统建设,提升治理效能。

5G融合领域,南京地铁已在全国率先实现5G移动网络全覆盖;依托5G网络,开展5G地铁智慧屏、自动运维巡检机器人、5G驾驶和乘客安全管控、大数据客流分析等地铁5G十大应用场景创新研发,以提升运维效率,保障运营服务水平。

(四)新阶段面临挑战

进入“十四五”新时期,南京都市圈轨道交通面临诸多新挑战:一是当前城际轨道交通与都市区快线网的发展难以有效支撑都市圈、城市群空间结构的珠链式发展,亟需构建高效能多层次轨道体系;二是当前都市圈轨道交通在乘客服务、运营管理、设备维护等方面面临了巨大的压力,超400公里网络化运营的综合协同指挥日趋复杂、运维管理耗时费力等一系列痛点逐渐凸显;三是国内都市圈尚处于培育阶段,轨道交通网络一体化发展模式还没有成熟案例。

南京地铁集团立足新发展阶段,深入贯彻《中国城市轨道交通智慧城轨纲要》,有序开展了智慧化系统规划建设,通过智慧赋能,促进都市圈多制式协同、多网络融合发展和全生命周期管理,开启高质量发展新征程。

三、南京都市圈智慧市域快轨示范工程

(一)申报背景及基础

南京申报都市圈智慧市域快轨示范工程,主要基于以下四大理由:一是特色鲜明。作为首个国家批复规划的跨省都市圈,横跨苏皖两省九市,具有轨道交通线路多、城轨制式多、城市间联系紧密等特点,在长三角一体化发展中具有重要作用。解决好跨省跨市体制障碍,对都市圈发展具有普遍意义。二是优势突出。都市圈城市之间的轨道交通建设起步早,积累了丰富的都市圈轨道交通协同规划、审批、建设、运维等机制和项目管理经验。三是基础良好。南京地铁已开展了涵盖车站、线路、线网各个层级的智慧化应用探索和实践,初步建立了较为全面的智慧城轨相关系统,如智慧车站、智能运维、智能能源、智能列车、智能通信等。四是条件具备。宁镇扬和宁马滁两大片区正处于快速同城化进程中,以宁句、宁扬、宁马、宁滁四条市域线作为依托工程,有望在“十四五”末基本实现五城通勤化,为工程示范作用提供强力支撑。

(二)建设目标

示范工程旨在构建安全、便捷、高效、绿色、经济的都市圈轨道交通,探索适合中国都市圈特点的智慧快轨网规划、建设、运营创新模式,破解都市圈城轨交通协同调度、联乘联运、安全运维的关键技术和管理难点,制定相应标准体系,有效提升都市圈轨道交通基础设施互联互通和乘客出行同城化服务水平,共建智慧轨道交通新产业集群,促进区域经济社会一体化发展。

(三)规划设计理念

示范工程规划设计理念为:网络一体化,数据一体化,服务运管一体化。以基础架构为核心,全面构建“南京都市圈数字底座”,圈内各城市实现接入。实现网(运管网)、端(票卡等终端)、安(网络安全)、轨(轨道制式)等互联互通,建立“轨道上的都市圈”协同发展环境。以数据联动为核心,基于“南京都市圈数字底座”,实现圈内“信息一体化”。完善优化区域信息设施布局,共同打造区域大脑,实现数据的聚、通、用,建立“轨道上的都市圈”数据管理基础。 以乘客服务、运营运维为核心,挖掘业务需求,以业务承载智慧化应用,以智慧化应用驱动业务创新,满足差异化需求、突出一体化下的城市特色,实现“以人为本”的“轨道上的都市圈”。

(四)示范工程总体方案

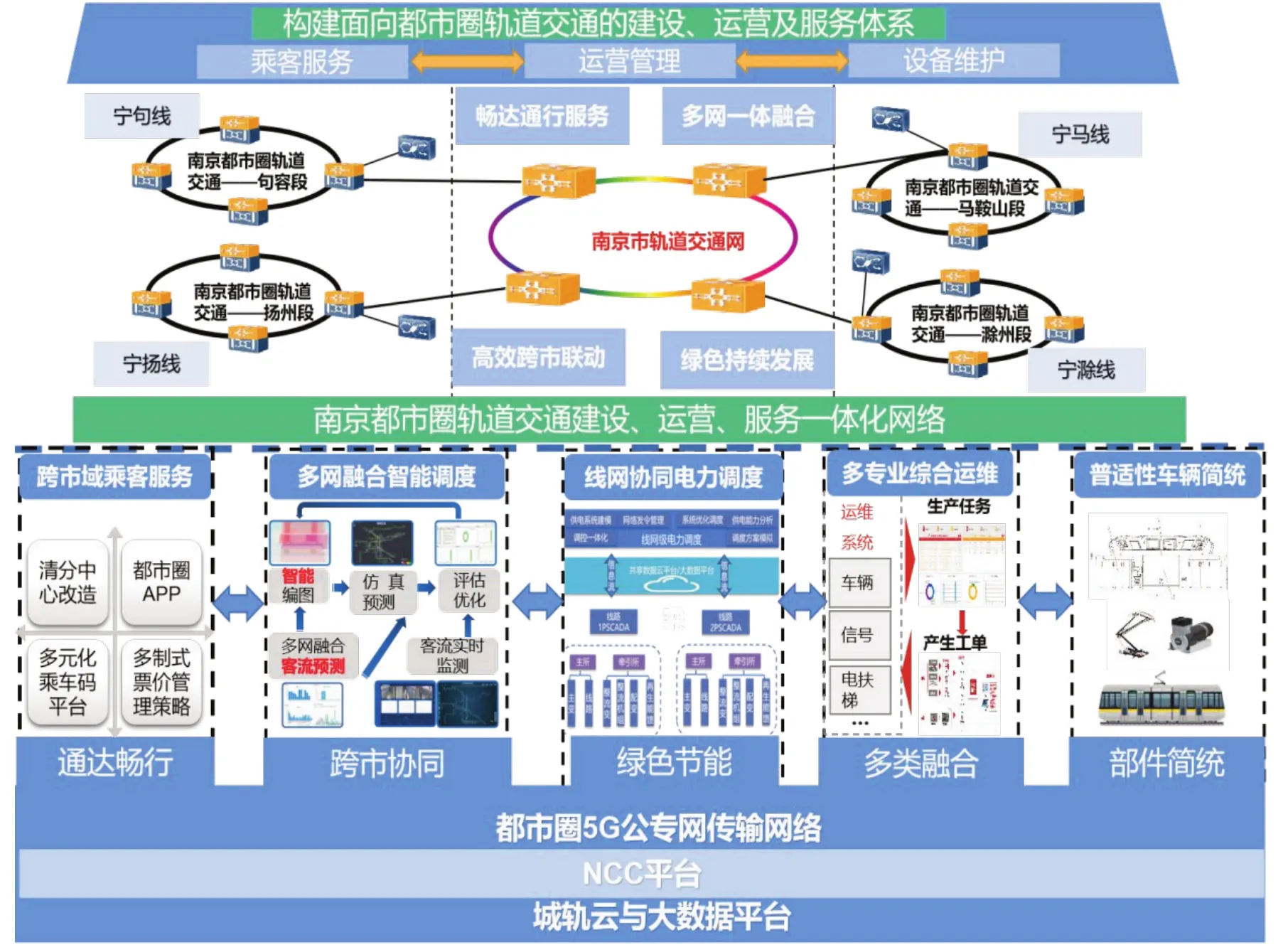

示范工程以都市圈城轨云、大数据平台、5G公专网传输网络为基础,围绕乘客服务、运营管理和设备维护三大业务场景,重点突破跨市域乘客服务、多网融合智能调度、线网协同电力调度、多专业综合运维、普适性列车简统、全生命周期管理等关键技术。通过创新系统研发、基础平台搭建和智能场景应用等关键技术的重大突破,促进区域一体化发展、跨界区域共建共享,为南京都市圈乘客出行提供同城化服务,提升综合运用效益,创建我国都市圈轨道交通一体化规划建设、运营服务的新格局,积累都市圈轨道交通跨省市资源利用、运维管理的创新实践,为我国都市圈轨道交通建设提供可借鉴、可复制的示范。

(五)示范工程主要创新内容

1. 云数融合的基础支撑平台

建立都市圈级城轨云和大数据平台,以此为数据基础建立都市圈城轨协同指挥中心,突破行政、平台壁垒,实现对都市圈城轨业务应用的全覆盖。一是研究统一的信息化管理标准,克服数据量大、类型多、格式复杂的问题,实现异地信息实时采集、传输、存储、处理、共享;二是通过对大数据进行深度挖掘应用,开发面向乘客服务、运营组织、企业管理的应用平台;三是推进“互联网+”应用的开发,如面向乘客的移动支付、车站信息发布等功能模块,面向地铁保护的巡检、监测模块,面向运营的客流数据共享、应急联动指挥等,提升乘客服务,改进工作效率;四是建设适应云平台体系架构的运行维护体系和管理机制,构建安全、高效、可弹性扩展的大数据云平台,根据都市圈城轨网络的发展和科技的进步,不断完善云平台的体系架构和使用功能。

2. 跨市域通达畅行的乘客服务体系

坚持“以人为本”,建设面向都市圈甚至全国乘客的智慧乘客服务系统,借助新兴信息技术手段,建设无感进出站、舒适便捷乘车、网内外衔接顺畅、换乘高效、乘务信息及时发布共享的智慧乘客服务系统。一是进一步完善都市圈智能票务系统,研究跨省、跨市、跨平台计费、优惠联乘换乘及清分清算方案,扩大基于可信乘车凭证互联互通范围,实现城际间公共交通票务互认、一码通行;二是在新冠肺炎疫情防控常态化背景下,利用人脸、语音等生物识别技术实现智能售检票,减少直接接触,提升售检票效率和卫生安全水平;三是研究与城轨交通客流相适应的智慧安检系统,采用视频监视、生物识别、人工智能等技术,实现“人”“票”“物”以及异常行为四合一核验,提高效率、安全和服务品质;四是完善运营信息发布和智慧出行咨询服务,与乘客建立双向快捷的信息互动联系,提供定制化出行及智能出行引导服务。

3. 多网融合的协同智能调度系统

面向都市圈轨道交通网络化运营建设智能调度平台,利用城轨云大数据平台的共享数据、智能设备和软件等建设运营组织系统,开发客流分布实时预测、运输计划智能编制等功能,实现网络运力资源的优化配置、运力与客流的精准匹配和全自动列车运行的行车组织。一是建立四网融合运营组织服务体系,利用都市圈城轨云的共享数据,协调高铁、城际、市域(郊)和城市轨道四网的运营组织,通过智慧赋能促进多制式协同调度、联乘联运、无缝换乘,实现都市圈列车运行计划的智能调图、统一下发,以及线网之间的协同联动、信息互享;二是建设智慧车站,集乘客服务、站务辅助、设备管理功能于一体,首先面向都市圈乘客,提供从进站至出站的一系列智慧服务,包括智能语音售票、无感安检、智能导向、自助问询、乘车信息推送等,提升科技体验,营造智能化服务氛围,同时,面向运维人员,增加智能运管和智能分析功能,融合车站乘客和设施信息,智能化展示列车整体运行状态和报警信息,提高安全保障水平和管理效率;三是建立智能公共突发事件应急响应管控体系,融合客流、设施、运力等多源数据信息,以智能化手段组织多专业协同联动,指挥全线网实施应急处置,实现突发事件下的大客流快速、安全疏散,提高运输指挥和应急反应能力。

4. 多专业综合运维管控平台

建立网络化的多专业综合运维管控平台,接入车辆、能源、信号等各专业运维系统信息,实现实时状态监测、故障处理、备品备件等方面智能运维管理,在都市圈范围内统一调度各种资源,实现从资产管理到智能运维的一体化全生命周期管理,提升都市圈轨网的精准化管理水平。一是搭建基于BIM的基础设施运维管理平台,覆盖轨道、路基、高架结构、地下结构和管片、供电、通信、信号以及机电等各专业设施设备,实现运维全生命周期管理的信息化、流程化、无纸化;二是通过现场检测传感器、视频系统、周界防范系统、卫星遥感等检测监测技术及5G通信技术实时感知并传输噪声、振动、位移、车辆综合检测等信息,建立区域的和立体的防护和感知空间域,实现全网各部位基础设施和设备的数据共享,据此建立可视化应急预案,指导突发事件的应急处置,全面提升基础设施运维管理的效率与质量;三是建设运营安全智能监测及应急联动管理系统,构建车地一体的实时感知、信息共享、相互支撑的综合监测和联动处置平台,融合轨行区、站、场和车载综合安全信息,同时承担在线监测、趋势分析、动态预警功能,实现对司机、车辆、线路、基础设施安全状态综合分析、主动防控、联动处置功能。

5. 跨市域线网协同电力调度系统

建设都市圈跨省市线网级的智能电力调度系统,通过“线网调度+线路控制”的一体化协同调度方式,构建起绿色、节能、环保、高效的线网级电力协同调度模式。一是建立全网供电模拟系统,基于大数据智能分析研究优化供电调度方案,以提高调度效率,降低用电能耗; 二是研究基于都市圈线网层面的电力调度,实现跨市域一体化协同调控的电力调度,创新性提出电力调度方案模拟及潮流安全校核方案。

6. 普适性简统化智能列车管理体系

基于南京都市圈城轨制式多的特性,研究普适性简统化的智能列车装备和设施共享技术。一是研发多种制式列车关键系统及部件的简统化,减少核心零部件种类,实现不同线路之间的部件互换共享,降低备品备件数量和维护成本;二是研究相同制式列车跨线运行、共用车辆段检修设备,以实现资源共享,减少工程投资;三是规范列车维保管理体系,通过数字化管理、可视化集成、微系统主机融合等关键技术,提高列车维保的精细化管理效率。

7. 公专合一的5G应用

探索5G公网专用智慧轨道交通应用,服务于多样化的乘客需求、智慧车站建设和智慧列车运维等。一是探索5G公网专用商业合作模式,引入5G运营商负责5G网络建设和运营维护;二是采用5G公网专用的切片和MEC技术承载车辆、车载设备大数据业务上传,实现更多高采样、高精度的实时数据传输,进一步融合边缘计算和云计算,提高算法的精准度,创新更多5G应用场景;三是利用5G公网专用实现车站内工业物联网应用等,助力智慧车站建设;四是通过5G实现车厢高清监控视频实时传输,支持车厢内拥挤度识别分析,支持乘客及司机异常行为的识别和分析,同时可节约列车车载存储设备,降低列车检修工作量和维护成本;五是制定5G公网专用行业标准规范和白皮书,用来指导和规范城市轨道交通行业5G应用、工程设计和建设等。

四、示范工程建设实施与项目进展

(一)示范工程建设实施

依托工程合作共建模式:在“三统一”(统一规划、统一标准、统一运营)前提下,因地制宜选择合作共建模式。南京都市圈市域线采用统一运营的模式,由各投资公司委托南京地铁运营。省内采取项目公司模式,统一报批、统一设计;跨省采取属地管理模式,分段报批、统一总体设计、分段建设。

智慧系统规划建设模式:“三统一分”,即统一顶层规划、统一智慧化建设标准、统一数字底座平台建设、分线分步建设实施。

示范工程实施主体:示范工程由南京地铁作为牵头单位,都市圈内其他城市协同,与宁句线、宁扬线、宁马线和宁滁线的投资建设公司、中铁四院等7家设计院以及南京产业链6家主要设备厂商联合共建。采取联合创新实验室、产业链企业股权合作、成果推广应用等多种方式推进示范工程。

(二)首线工程—宁句城际实施进展

宁句城际线是宁镇同城化发展的重要支撑项目,作为南京首条跨市市域快轨,开启了都市圈智慧市域快轨基础平台的建设工作,开启了都市圈智慧市域快轨基础平台的建设工作,是示范工程承上启下的线路,已初步搭建六大系统。同城化乘客服务水平提升,宁句线与南京城轨网实现一票通行、一码通行,公专合一的5G应用取得初步进展,承载业务包括信号车载智能运维数据上传、车辆运维数据上传、视频信号无线接入、电扶梯监测诊断业务上传、区间设备及工况数据上传、安防设备状态及报警数据上传、AFC终端业务数据上传等。市域快轨智能列车简统化、标准化工作在加快研制过程中,实现一网、一屏、一融合。多网融合的协同智能调度系统分三步走,逐步建设完善都市圈协同智能调度系统,并投放在NOCC平台中,实现从线网到都市圈再到大交通的完整解决方案。网络化多专业综合运维管控平台涵盖生产侧和运营侧两部分,依托云平台的安全生产域已初步建成线网级的车辆智能运维系统、电扶梯的智能运维等系统;依托内部管理域,已完成设施设备故障管理等共计18个功能模块+1个移动APP,120多个应用,311个功能点。依托灵山控制中心建成了安全生产云平台,为各生产业务系统提供灵活敏捷、高效互联、云端融合的智能承载,初步建成都市圈云数融合平台。

五、总结与展望—“轨道上的都市圈”

南京都市圈作为我国首个获批的跨省跨市都市圈,将从网络布局、运营规划、站城融合等方面打造顶层设计体系,贯行统一的规划理念,采用统一的设计标准,创新跨市域建运模式,构建“规划建设一蓝图、运营管理一张网、便捷出行一串城”轨道上的都市圈新格局。中心城市南京与圈内其他城市实现高铁环放成网、城际轴带拓展,市域快轨互联互通,各城市多网相互融合。通过科学运营规划,构建高效运行、快捷衔接的一体化网络,市域线、城区线、局域线相辅相成,实现“一张网”运营。南京地铁还会同镇江、扬州、马鞍山、滁州市,对四条市域线开展TOD开发规划,提升沿线区域的用地价值,促进城市空间结构拓展为多组团、多中心格局,通过轨道交通链接起一串串兴旺发达的现代化新城,开启都市圈美好出行新阶段。