碳中和背景下发达国家的气候援助:进展与问题

2022-02-14张锐张瑞华李梦宇岳锋利相均泳寇静娜

张锐,张瑞华,李梦宇,岳锋利,相均泳*,寇静娜

(1.全球能源互联网发展合作组织,北京市 西城区 100031; 2.太原理工大学经济管理学院,山西省 太原市 030024)

0 引言

气候援助是全球气候治理的重要内容,指“有关国家或国际组织为应对和适应气候变化而采取的针对特定国家或地区的资金、技术等援助措施”[1]。气候援助在功能上一般分为“减缓”(mitigation)、“适应”(adaptation)两类,前者旨在直接减少温室气体排放,后者为了降低或管控气候相关的灾害风险。最受国际关注的援助是发达国家的气候资金(climate finance)。1992年通过的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)指出,发达国家缔约方(即《公约》附件二国家)有义务为发展中国家提供新的、额外的、充足的、可预期的资金;在2009年哥本哈根气候大会上,发达国家群体承诺在2020年之前,每年向发展中国家至少提供1000亿美元资金。气候资金根据来源不同分为官方资金和社会资金,前者是一国政府的财政拨款,表现为双边捐款、开发银行的贷款、优惠贷款的利息补贴、多边融资倡议的注资等,后者是来自私营部门、商业银行的资金,通过投资或贷款的形式,流向受援国具有商业价值的气候友好型项目。

在全球努力实现碳中和目标的背景下,发达国家的气候援助取得哪些显著进展?存在哪些突出问题?本文将尝试对这一议题进行探讨。

1 背景:全球碳中和趋势

碳中和是一种气候治理后的零碳排放状态,指“一个国家领域内的温室气体排放与大自然所吸收的温室气体相平衡”[2],进而促进全球温控目标的实现。碳中和是经济系统、能源系统、技术系统、社会系统的共同演进与集体变革。由于全球70%以上的温室气体排放来自能源系统,碳中和行动的核心是能源部门的脱碳,即实现清洁能源对化石能源的历史性替代。

国际社会对碳中和的承诺经历了一个从少数到多数的过程。2017年12月,仅有21个国家在“同一个地球”峰会上签署《碳中和联盟声明》,作出了21世纪中叶实现零碳排放的承诺。在2019年9月联合国气候行动峰会上,66个国家宣布了碳中和目标。2019年12月,欧盟正式提出2050年实现碳中和目标,部分成员国提出了本国更早实现这一目标的承诺(如德国为2045年,冰岛和奥地利为2040年)[3]。2020年下半年,一些经济大国(包括中国、日本、韩国、南非、加拿大等)相继作出官方承诺。2020年12月举办的气候雄心峰会新增24个提出目标的国家。2021年1月,拜登就任美国总统,迅速宣布美国重返《巴黎协定》,提出“2035年实现无碳电力部门、2050年碳中和”的目标。截至2021年6月,全球碳中和阵营已达到130余个国家的规模,占全球碳排放总量的70%以上。当前,国际社会已对碳中和路径下的绿色转型凝聚起强大共识,全球气候治理正式进入碳中和时代。发达国家普遍将碳中和视为新技术革命背景下抢占发展先机的重要议题,及时制定了详细的发展战略和配套措施,布局相关对外战略。在国际关系层面,碳中和正在“通过重新定义和配置能源、资源、贸易通道、生态环境等一系列地理因素,形成不同于以往的国际合作和竞争场面”[4]。

在追求碳中和成为全球集体行动的背景下,气候援助的必要性与价值更加凸显。首先,发展中国家群体已经成为全球碳排放的主力。根据Enerdata的统计,发展中国家温室气体排放量占全球总量的比例从1990年的45%上升到2017年的66%,这期间的年均增长率为2.8%,2000年以后的年均增长率为3.3%[5]。国际能源署 (IEA)的预测显示,在现有政策情景下,发展中国家和新兴经济体的碳排放预计在未来20年将增长 50亿t,而发达国家的碳排放预计将下降20亿t[6]。如果不能有效控制全球南方国家的碳排放增长趋势,发达国家的气候目标及其本土的减碳努力都是徒劳的。气候援助有利于发达国家传播绿色低碳理念,引导发展中国家群体积极履行碳中和承诺,减少一些欠发达国家容易出现的行动懈怠与能力不足等现象。其次,美国、英国、德国、法国等国正在寻求碳中和时代的全球权势地位,展现引领全球绿色转型的领导意图。气候援助作为扩展对外影响力的政策工具,是设置治理议程、稳固谈判联盟、构建国际秩序的必要依托。例如,法国长期将对外援助的重点放在非洲法语国家,但近年试图通过气候援助,加强与非法语国家(尤其是南非、尼日利亚等区域大国)的联系,形成更具覆盖性的对非战略。再如,一些发达国家在援助项目中会针对“气候公约”谈判中的技术和政策问题为受援国的谈判代表提供所谓的“科学建议”,这类援助项目往往潜移默化地使受援国形成一些援助国期望的特定立场。最后,发达国家试图通过气候援助,推动本国低碳环保产业开拓海外市场,或抓紧塑造于己有利的跨国产业链、供应链。现有实践显示,德国的气候援助为该国成功出口清洁能源技术创造了有利条件,促进其技术在欠发达国家和地区的广泛扩散,同时对其他技术出口国构成了竞争挑战[7]。

2 发达国家的气候援助进展

2.1 发达国家气候援助的基本态势

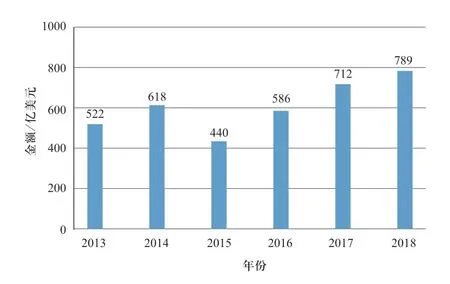

以气候资金为指标,根据经济合作与发展组织(OECD)2020年6月的统计,2018年发达国家为发展中国家提供和动员的资金总额达到789亿美元(见图1),升至历史最高水平,其中,官方资金达622亿美元,占78.8%[8]。在2018年的气候资金中,70%用于减缓,21%用于适应,9%声明为兼具两者。从趋势上看,发达国家的援助力度整体呈现上升趋势,但始终与2020年1000亿美元的目标存在较大差距。2021年7月,联合国秘书长古特雷斯、UNFCCC执行秘书埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)均表示发达国家未能履行10年前做出的承诺。

2.2 新背景下发达国家气候援助的实践

图1 发达国家向发展中国家提供和动员的气候资金Fig.1 Climate finance provided and mobilized by developed countries for developing countries

近年来,发达国家基于碳中和的全球愿景,开始加强气候援助的政策力度,在短时间内出现了一系列积极进展,也显示全球气候治理在后《巴黎协定》时代的重构与创新。

2.2.1 扩大资金规模

气候资金规模是检验发达国家是否承担国际责任、落实气候雄心的主要指标。在碳中和背景下,主要发达国家更新气候资金的承诺数额,尤其提高官方资金的数额。

2021年4月,美国拜登政府在其“2022财年联邦外交和对外援助预算”中,专门拨款25亿美元用于全球气候治理,这一数额为上一财年预算的4倍多。其中,12亿美元注资绿色气候基金(Green Climate Fund),4亿美元用于面向发展中国家的双边援助,其他资金用于其他多边融资倡议。同月,拜登在“领导人气候峰会”上提出,到2024年实现气候资金的规模翻倍,官方资金的预算规模将达到57亿美元。英国政府于2019年底宣布将气候援助的支出增加1倍,即2016—2019财年的总支出为58亿英镑,2021—2026财年的总支出至少在116亿英镑以上。德国政府于2021年初宣布了气候官方资金的增长计划,从2020财年的40亿美元增长到2025财年的60亿美元。在2021年6月的七国集团 (G7)峰会上,日本宣布该国2021—2025年的气候资金贡献预计为590亿美元,超过现有水平;加拿大宣布将其气候资金承诺增加1倍,未来5年的总额达到53亿美元。

2.2.2 推动能源转型与电力互联

鉴于能源系统脱碳是应对气候挑战的核心,发达国家将气候援助的重点放在了广泛的能源转型与电力互联议题,提出了一些着眼区域、服务系统性转型、资金规模较大的发展合作计划。

美国国际开发署(USAID)实施“扩大可再生能源”(Scaling Up Renewable Energy)计划,预计在 5年内为18个低收入国家提供2970万美元的资金,帮助受援国加强新能源开发、建立有利于可再生能源消纳的电力市场、促进电网升级等。例如,该计划已帮助哥伦比亚建立可再生能源的拍卖机制,帮助哥伦比亚政府批准近1.4 GW的风能和太阳能项目,吸引约13亿美元的私人投资。法国与印度共同创建了国际太阳能联盟(International Solar Alliance,ISA),重点面向太阳能资源禀赋较好的发展中国家。截至2020年,法国已向该组织提供了10亿欧元的资金支持,正在实施多个具体的援助行动,如为非洲50 MW以下的光伏项目提供总额为5000万欧元的金融担保工具,为ISA成员国可再生能源农场项目提供5000万欧元的贷款资金,为多哥、马里、贝宁等6个西非国家建立统一的太阳能投资促进和项目监管机制等。由非盟提出的非洲可再生能源倡议(Africa Renewable Energy Initiative,AREI)获得了法国、德国、荷兰等国与欧盟的资金支持,其目标是在2030年前帮助非洲国家新增30 GW的可再生能源装机。截至2020年初,援助方已通过该机制向非洲国家提供59.7亿欧元的资金,重点支持大型基础设施项目。例如,法国为喀麦隆的纳赫蒂加尔水电站提供了1.5亿欧元融资支持,该项目建成后预计提供喀麦隆30%的电力。日本政府于2021年6月宣布将为亚洲国家的能源转型提供100亿美元的援助,目标对象包括可再生能源、节能与从燃煤发电转换为燃气发电的项目。

运用气候援助促进发展中国家的电网建设和跨国电力互联,成为发达国家塑造全球与区域能源秩序的“先手棋”。法国侧重帮助发展中国家提升可再生能源并网的技术能力,近期向坦桑尼亚、孟加拉国等国提供相关贷款或电网援建项目。德国在西非经济共同体实施“气候友好型电力市场”援助方案,面向区域15个国家提供技术援助和资金,促进建设区域多边电网。美国正在执行“亚洲以能源促进发展与增长”(Asia EDGE)计划,其行动重点之一是加强东南亚、南亚的电力市场一体化。USAID结合部分国家的电力外送需求,帮助其搭建跨国电网的法律和监管框架,协助制定规划方案。例如,USAID曾发布《连接南亚、缅甸和东南亚,促进跨境电力贸易》的研究报告,提供给印度、缅甸等国政府参考,主张建立所谓印太区域的区域电网,实现缅甸、老挝丰富水能在东西方向上的远距离配置,同时也试图将中国排除出区域电力一体化的进程。上文提到的AREI倡议在欧洲国家的引导下,高度关注非洲跨国电力互联趋势,目前重点资助2个跨国电网,分别是“加纳—科特迪瓦—布基纳法索”跨境主干电网项目、“喀麦隆—乍得”跨境主干电网项目。发达国家采取这些举措的原因在于电网在碳中和时代的战略价值,即大型电网项目既有利于解决清洁能源大规模开发后的消纳问题,提升国家间的相互依赖,构建区域乃至洲际的电力共同体,也激发各国对地缘政治经济利益的追求,寻求提升自身在全球电力互联进程中的话语权与主动性[9-10]。

此外,近期的一个重点是发达国家群体开始倡导停止对发展中国家煤电项目的官方融资,并为发展中国家弃用煤电提供帮助。2021年G7领导人峰会达成的公报表示[11]:“(七国)承诺采取具体步骤,到2021年底彻底停止对无减排的国际煤电项目提供新的政府直接支持,包括政府开发援助、出口融资、投资、金融和贸易促进在内的各种渠道。”为了配合这一进程,美国、英国、德国、加拿大承诺将向气候投资基金(Climate Investment Fund)提供最多可达20亿美元的资金,促进发展中国家实现发电领域的清洁替代。英国出资支持“弃用煤炭发电联盟”(The Powering Cast Coal Alliance)对发展中国家的能力培养活动,并作为2021年联合国气候变化大会(COP26)的主席国,正在推动在会议举办期间达成“停止对煤电项目进行跨境融资”的国际协议。

2.2.3 开展气候安全治理

气候安全治理是气候治理的一个分支内容,指“国际关系行为体以超越传统国家政治界线的方式进行合作,识别、应对和防范由气候变化引发或加强的安全风险”[12]。具体风险包括国际或族群冲突、资源争端、粮食危机、大规模流离失所、疾病扩散、海洋边界变动等。不少发达国家认为有必要强化相关跨国治理,尤其将气候监控手段与冲突预防工作相结合、将气候适应性策略与维持和平行动相结合。

英国通过“风险知情的早期行动伙伴关系”提供8500万欧元资金,帮助发展中国家建立针对极端天气的预警系统,制定详细的自然灾害行动预案。德国于2019年6月设立了“柏林气候和安全会议”机制,为各国决策者搭建专门的政策交流平台,呼吁各国将气候安全风险作为全球治理政策的重点。在2020年的第二次会议上,德国宣布将建设“全球气候安全风险前瞻性评估系统”,为联合国和缺乏气候监测能力的国家提供信息参考。另外,德国政府还为联合国驻索马里特派团出资聘请了一位环境顾问,提供气候安全 风险方面的建议,这一尝试有望在更多联合国维和行动中推广。法国出资实施了“稳定萨赫勒五国边境地区紧急方案”的计划,帮助布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔的边境居民适应日益干旱的自然条件,建立可持续的粮食保障能力与包容性的农牧民关系,预防与自然资源有关的跨境冲突。澳大利亚针对太平洋岛国面临的生存危机,设置了多个多边气候合作计划,包括“太平洋复原力发展治理计划”“太平洋气候伙伴关系”“太平洋可持续发展治理计划”等。

美国于2021上半年迅速加入或升级三组气候安全治理相关的多边合作关系,分别是“保障复原力全球伙伴关系”“风险知情的早期行动伙伴关系”“全球减灾和复原融资机制”。USAID表示美国将通过这些机制向“气候脆弱”国家进行额外捐款,帮助它们预测和缓解与气候相关的灾害。另外,拜登于2021年2月要求美国国务院、USAID、国家情报体系向其提交一份关于气候难民的报告,重点关注气候变化在世界范围引起的强迫移民、流离失所问题,要求提出美国对外援助缓解此类问题的方案。

2.2.4 加强性别关怀

气候变化在一些发展中国家加剧了性别不平等现象,使不少女性需要承担更多维持家庭生计的任务。对此,法国学者奥波尼提出过著名的“生态女性主义”,他指出女性在生理、心理、性格以及所承担的社会角色等方面的特征,使得其在生态文明建设中能够发挥独特而积极的作用[13]。但在不少发展中国家,女性在生态环境方面的决策地位与男性相比偏低,她们较少参与到各种关于自然资源和环境管理、养护、保护和恢复的政策制定与实施中,往往处于无关紧要的地位。

为了推动女性在生态责任、生态义务等方面的平等,发达国家开始重视气候援助在性别平等事业上的积极作用,并尝试通过此类援助增强女性参与政治经济活动的能力。法国开发署提出“增强发展援助中性别与气候的关系”,提升女性对气候变化的敏感意识与适应本领,如为多米尼加提供了160万欧元赠款和2000万欧元的贷款,专门用于促进该国妇女开展适应气候变化的经济活动。加拿大国际开发署把气候援助纳入“女性主义国际援助政策框架”,提出该国的援助行动关注三个议题:一是支持女性在气候治理决策中的参与,二是促进受援国扶持女性的适应能力,三是创造女性在可再生能源产业中的创业和就业机会。例如,在柬埔寨通过广泛建设蓄水池和社区池塘,帮助农村妇女获取生活用水和从事气候变化适应性农业。澳大利亚在斐济等太平洋岛国建立了“妇女气候观察网络”,鼓励农村女性兼职参与气候记录和预报工作,提供“妇女参与气候变化谈判”的培训项目,动员这些国家的女性代表在国际治理场合表达本国立场。可见,只有转变男性主导型的生态治理方式,让女性有更多机会参与到具体的生态实践过程,才能最终实现性别和谐的生态治理方式。

3 发达国家气候援助的问题

发达国家的气候援助尽管取得积极进展,但也存在突出的问题,直接制约全球应对气候变化的努力,也无法有效加速发展中国家的碳中和进程。

3.1 行动缺乏必要力度

发达国家的气候援助仍未达到其承诺的资金规模,也远未尽到它们所应承担的气候治理责任和国际道义。在2021年G7峰会上,七国领导人将本应在2020年达到的“1000亿美元”气候资金目标延后至2025年,而且没有提出具体的时间表或行动计划,也没有国家认领本国在这1000亿美元中的贡献份额。COP26主席阿洛克·夏尔马(Alok Sharma)表示:“发达国家可以在一夜之间投资数万亿美元来应对新冠肺炎疫情,而它们向发展中国家承诺的1000亿美元始终没有着落。”即使一些国家适度提高了气候资金的预算,但也严重缺乏贡献的诚意和可预见性。以美国为例,拜登政府提出的2024年气候资金目标(57亿美元)仅占2020年美国GDP的0.03%,而1948年的马歇尔计划占到美国当年GDP的4.3%;57亿美元的规模与2020年美联储发行的3万亿美元量化宽松资金、美国1750亿美元的武器出口年收入相比更是九牛一毛[14]。再如,尽管德国政府提出了未来5年气候资金的增长目标,但没有拟定具体的资金支出计划,考虑到默克尔卸任、德国政坛变动,目前的目标存在修改乃至放弃的可能。

而且,令人担忧的是,由于全球新冠疫情的持续传播,多数发达国家面临财政支出紧张、财政赤字扩大的困难,进而影响包括气候援助在内的对外援助事业。例如,英国政府于2020年11月宣布,鉴于疫情导致该国公共财政出现近4000亿英镑的缺口,将2021财年的海外援助预算从占国民总收入(GNI)的0.7%下调至0.5%,这意味着近40亿英镑资金的削减;瑞典政府将2021年对外援助预算定为523亿瑞典克朗(约合51.2亿欧元),比上年降低了9%。

3.2 内涵界定缺乏规范

长期以来,国际社会对气候援助、国际气候资金的内涵界定始终不明确、不统一,从而导致部分发达国家运用宽松标准,将各种与气候治理事务无关或关联性低的援助都归类为“气候援助”,试图蒙混过关、夸大自身贡献。一些国家在向UNFCCC融资问题常设委员会申报援助金额时,甚至不严格区分气候资金与一般国际发展合作资金。非政府组织“国际关怀”(Care International)评估了OECD成员国和欧盟等西方多边机构2018年声明的、旨在适应用途的气候资金,总额达到61亿美元,涉及111个援助项目,但在该组织逐一进行评估后,发现至少25亿美元与气候治理行动无关。日本将援助越南的桥梁、高速公路项目归类为气候援助;法国把捐赠给菲律宾政府、用于行政能力建设的9300万美元归为气候援助,但其中只有5%的预算专门用于气候适应行动[15]。

同样由于援助的标准缺乏权威规范,一些援助行动表现出发达国家的单边主义倾向,甚至出现以应对气候为名、恶化他国生态的情况。德国政府在纳米比亚的一个气候援助项目为“灌木控制与生物质能”,计划收割该国3000万hm2的天然灌木,然后将木材出口德国进行生物质发电。这个项目遭遇纳米比亚乃至德国多个环保组织的抵制,一是因为将木材作为电力燃料本身存有争议,二是因为这一举措的本质是损耗非洲国家的碳汇资源来满足发达国家的“清洁供电”,很可能对纳米比亚的气候变化、生态环境、生物多样性造成负面影响。

3.3 贷款比例过高

部分发达国家的气候资金以贷款为主要形式,表现出它们并不愿意通过赠款的形式,为发展中国家的气候治理承担更多成本。非政府组织乐施会(Oxfam)统计了13个发达国家和欧盟2017—2018年对外的气候官方资金(2年合计1190亿美元),发现总额的79%(即940亿美元)都是以贷款的形式提供,贷款资金的一半未给予优惠利率。在这2年,日本96%的双边官方气候资金为贷款,法国、德国、西班牙和加拿大的贷款比例也分别达到90.3%、63.6%、63.0%、61.8%[16]。当前,不少发展中国家已经承担很多不可持续的债务,贷款形式的气候资金会加重它们的财务负担,也导致资金更多流向应对短期挑战的项目、避开着眼长远的项目。在拜登政府组织的“领导人气候峰会”上,安提瓜和巴布达总理贾斯顿·布朗(Gaston Browne)代表37个小岛国呼吁发达国家提高捐款比例,指出“为了重建和从气候变化引起的自然灾害中恢复过来,小国的债务已升至不可持续的水平”。

3.4 资金流向不平衡

发达国家的气候资金大比例流向了“减缓”任务。据气候政策倡议组织(Climate Policy Institute)对2017—2018年发达国家双边气候资金的评估,用于减缓项目的资金占比高达93%,用于适应项目的资金仅为5%,兼具两者目的的项目资金为2%[17]。根据OECD的统计,在2019年气候双边援助中,澳大利亚、加拿大仅有1.2%、1.5%的资金专门用于适应项目,德国、法国在适应项目上的援助较多,但比例也仅为35.1%、27.9%,仍大幅落后于对减缓项目的资助。而且,发达国家开始倾向于将气候援助资金标注为兼顾减缓与适应、不做严格区分,实则规避自身在资金平衡上的责任。

发达国家在资金用途上的厚此薄彼主要因为减缓型项目的经济、环境效益便于计算,见效较快,发放贷款的资金安全性更高。而适应型项目主要着眼气候变化产生的负面影响,增强人群对各种风险、灾害的防范能力,多数项目(如气候监测系统、灾害应急响应系统、灾民应急安置预案、干旱地区的集水储水项目、防洪或海岸堤坝等)具有较强的公益色彩和公共产品属性,不易产生有利可图的现金流。换言之,部分发达国家还是用一种功利的甚至商业思维的观念在实施援助。面对这种情况,联合国和发展中国家群体一直呼吁用于适应用途的气候资金至关重要,发达国家应尽早实现两类资金的平均分配,切实增强发展中国家应对灾害的预防能力与复原能力。

发达国家在气候援助上的问题反映了当今全球气候治理不平等、不充分、不均衡的现实,它们在援助上的不负责任凸显了碳中和时代国际政治的路径依赖,即发达国家试图以较少的甚至有利可图的成本,继续把持治理话语、治理议题和治理进程的主导权,服务自身的国家利益,“雏形初现的世界主义生态考量很容易被强大得多的传统政治思维与运作所裹挟、肢解或绑架”[18],气候援助的初衷、价值也很容易被目前这些负面行为所扭曲或折损。

4 总结

在碳中和的时代背景下,发达国家意识到它们目前在气候治理领域存在的领导力赤字,更积极寻求全球发展格局、治理格局的主导权,更有意识地运用气候援助作为对外政策工具。本文业已呈现发达国家气候援助出现的新动向,包括强化援助的力度、可及性与均衡性,尝试引导发展中国家能源转型与电力互联的战略方向,推动气候治理与传统安全治理相结合,通过上述手段,持续开展资源、环境与国际政治相互耦合的“领域塑造”(territorial shape),其中的地缘政治色彩、权势竞逐意识比以往更为强烈。同时,发达国家的气候援助存在一系列显著问题,其实质在于它们试图推卸自身在全球气候治理上的责任,不愿在平等的基础上与发展中国家真诚对话,不愿为气候援助塑造更加系统、更具效力的国际规范,回避建构强制性的出资分摊机制,有时存在一种狭隘的利己思维,即把气候援助看作是拓展政治或商业利益的生意。从目前情况看,全球碳中和趋势尚未扭转发达国家的上述消极立场。这些问题如不改善,将会直接影响全球应对气候变化、推进碳中和的集体努力,打击广大发展中国家参与治理、承担治理成本的积极性,不利于气候脆弱国家形成稳定的、有韧性的减缓适应能力。

中国目前正在推进南南气候合作,秉持“授人以渔”理念,通过多种形式的务实合作,尽己所能帮助发展中国家提高应对气候变化能力。习近平主席在2021年4月的“领导人气候峰会”上指出,“从非洲的气候遥感卫星,到东南亚的低碳示范区,再到小岛国的节能灯,中国应对气候变化南南合作成果看得见、摸得着、有实效”。随着全球碳中和进程的加速,中国的国际气候合作需要与时俱进,更加重视战略布局与系统治理,从发达国家的实践中,可以得出以下行动建议。

一是充分为发展中国家群体代言,利用各种国际治理场合,敦促发达国家履行责任,气候资金应以公共资金为主、以捐款为主,附带更少条件和更合理的联合融资要求,实现减缓目标与适应目标的平衡施力。

二是推动构建国际气候援助的规范体系,确定国际公认的气候资金定义及相关核算方法,对发达国家履行其1000亿美元的资金承诺开展联合国框架下的有效督导。

三是立足中国能源电力的产业优势与技术优势,推动南南气候合作与全球能源互联网相互支撑、协同推进。以“智能电网+特高压电网+清洁能源”为重点,综合运用项目援建、无息或优惠贷款、能力培养、技术合作等手段,帮助发展中国家加速实现能源系统脱碳与能源供给保障的双重目标,为全球碳中和进程提供技术先进、经济高效、现实可行、易于推广的中国方案。

四是借鉴发达国家在气候安全治理、性别关怀等方面的创新,在中国气候援助中及时采纳有效做法,按照标本兼治的思路,以绿色包容发展促进相关经济社会风险的根本性化解。