《延喜式》中的丝织物品种研究

2022-02-14刘安定严雅琪赖文蕾李强

刘安定 严雅琪 赖文蕾 李强

摘要: 针对日本《延喜式》中所提及的丝织物品种及其织机问题,运用中日古文献、纺织品考古两维印证的方法,得到晚唐时期日本织部司官营织造工场的丝织技术接近甚至已经达到中国水平的结论。研究表明:晚唐时期,日本的丝织技术得到飞速发展,能够生产出各种类型的绫、罗、纱、锦,尤其是缂丝织物完成了中国丝织技术引进与吸收;在唐代日本赠送给中国皇帝的丝织物并不能真实反映日本当时的织造水平,主要是由日本的学习心态与中国的朝贡体系两方面因素造成;根据《延喜式·织部司》中织机的相关记载,通过与中国花楼织机相关技术参数的比对,推测出晚唐时期中国的花楼织机极有可能已经传播至日本,并已经在日本的官营织造工场中的绫织机上大量使用。

关键词: 延喜式;丝织物品种;织机;绫织物;织造参数

中图分类号: TS145.5;K876.9 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2022)01-0119-08

引用页码: 011301DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.01.017

《延喜式》是一部成书于日本延长五年(公元927年)的律令条文,其中记载了当时日本大量丝织物品种及日本天皇宫廷官营织造工场的具体运作制度。由于日本古代纺织技术大多是从中国传播过去的,因此《延喜式》[1]对于研究晚唐时期(公元875—907年)日本的丝织物品种及中日古代纺织技术与文化交流具有非常重要的价值。目前,中国纺织史学界比较重视《延喜式》中纺织技术的研究,特别是赵丰[2]212、朱彦[3]等学者均从其中找到一些资料来辅证中国唐代(公元618—907年)纺织技术发展水平。然而,《延喜式》毕竟是平安时代(公元794—1192年)的日本人所编写,站在“他者”的研究视角下寻找中国纺织史方面的资料,必然会带有严重的辉格史观。因此,系统深入地去搜集、整理与分析《延喜式》中的丝织物品种,以及织造的功程,不仅是站在“我者”的角度去研究日本古代的纺织技术史,同时也是站在日本人“他者”的角度研究中日古代紡织文化交流,甚至中国古代纺织史,能够在“辉格”与“反辉格”“我者”与“他者”之间保持必要的张力,尽量减少因视角的差异而造成的误差。

1 《延喜式》中织物品种解析

《延喜式》关于日本各地物产的记录有69处,其中有54处是丝绸相关的产品[4]。这一现象充分说明,随着唐代中日两国文化的深度交流,日本的丝织业迅速发展起来,丝织物的品种较以前明显增多。其织物品种有绫、罗、纱、锦等,几乎涵盖了中国唐代的所有丝织品种。

1.1 《延喜式》中的绫织物及其所用织机

《延喜式》中提及的绫织物品种及其织造参数如表1所示,绫织物的品种繁多、命名复杂。事实上,“绫”是斜纹地暗花织物,是仅次于锦或与锦齐名的一种高档丝织品[2]40。从形态上看,“绫,凌也。其文望之如冰绫之理也”[5]。从花纹上看,绫又可分为素绫与花绫,素绫是通体为斜纹或斜纹变化组织的素织物,花绫是以斜纹为地的花织物[6]261。

依据中国丝织物品种传统分类方法,本研究将《延喜式》中提及的绫织物以纹样、色彩、外观进行分类。1) 《延喜式》中以纹样命名的绫织物最多,有狮子(师子)、鹰苇、远山、一窠、二窠、小花等绫。显然,狮子(师子)、鹰苇等纹样为西亚传入的纹样,《延喜式》中“狮(师)子绫”“鹰苇绫”应该是联珠对狮纹、对鸟纹,即在联珠骨架中将狮子或鹰苇纹样呈左右或上下对称排列。“狮(师)子绫”极可能与现藏于日本正仓院的四骑士狩猎狮子纹锦(图1)构图类似,毕竟中国与日本并不是狮子的原产地,其纹样必然会保留输入地西亚的风格。同样,鹰苇纹也不是中国和日本民间所喜爱的传统纹样,它也来自西亚的游牧民族。综观唐代西亚传入中国的织物纹样,只有联珠对兽纹、对鸟纹中符合狮子(师子)与鹰苇的纹样,并且有大量纺织品文物作为证据。远山绫应该是山形的几何纹样,属于中国传统纺织品纹样;窠绫即团窠纹绫,唐代出现的丝织物新品种,“窠”是指在面料的幅宽尺寸内,横向并列的“单位纹样”的数目。“四窠”就是横向排列有4个同样的花纹单位[7],同理,“一窠”“二窠”分别指在横向排列上有1个和2个同样的花纹单位。显而易见,一窠绫的单位循环尺寸最大,二窠次之,四窠再次之,以此类推。2) 《延喜式》中以色彩命名的绫织物是二色绫。《延喜式》中所提及的二色绫只能依靠文字进行想象。然而,孔雀衔绶纹却能让本研究一窥其特色。图2为中晚唐时期的孔雀衔绶纹二色绫,它出土于甘肃敦煌莫高窟第17窟,两只孔雀成轴对称分布,口中衔有球路状的绶带,具有典型的西亚织物纹样风格。3) 《延喜式》中以外观命名的绫织物主要有蝉翼绫、穀绫、浮物等。显而易见,蝉翼绫是轻薄装如蝉翼的绫,而穀绫则是质地轻薄、丝绫纤细、表面起皱的绫织物。笔者认为,《延喜式》中的“浮物”对应的是中国的“浮花绫”,它是在斜纹地上用浮长(通常是纬浮长)显花的织物。如正仓院藏品的树下双凤和树下双羊绫,就是采用二上一下右斜斜纹为地纹,用纬浮表显示花纹,形成复杂纹样的绫织物[2]43。又如西夏正献王墓出土的工字绫(图3),地部采用二上一下的经向三枚左斜纹组织,花部采用七上一下的八枚斜纹组织。纬浮起花长达七枚以上,故纬纹隆起,凹凸效果分明,有些像现代的纬显高花织物[8]。事实上,纬浮花除了应用在三枚地以外,还可以出现在任何斜纹地上。

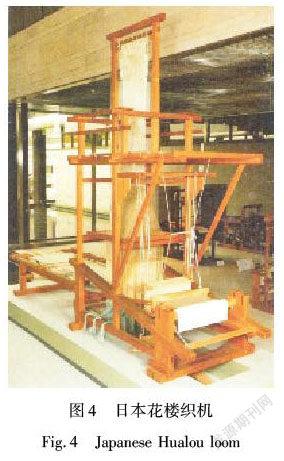

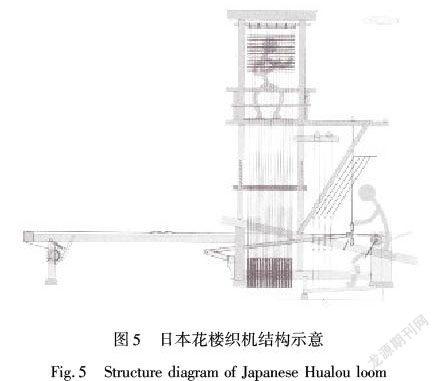

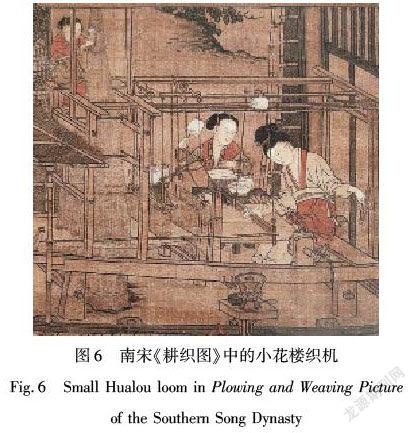

日本《延喜式·织部司》中不仅记载了织物的品种,还记载了织物织造的相关参数,其中综丝的用量对于研究日本当时的织机发展水平具有重要的价值。由表1中所载绫织物综丝的用量,至少可以得到如下信息:1) 花绫织物的综丝用量要远大于其他类型的织物,其中“师子”“鹰苇”“远山”等高档绫织物综丝用量甚至达到75斤(49.50 kg),而长四丈(1 200.00 cm)、广二尺(60.00 cm)的丝料只有3斤8两(2.31 kg),只能用花本、忂脚线、综丝的用量来解释综丝的用量。因此,笔者推断中国的花楼织机早在《延喜式》成书之前就传播至日本,并被织部司的工匠所掌握。2) 窠绫的称谓充分反映了“陵阳公样”已经传播至日本,并开始在日本宫廷仿制。陵阳公样是将西亚联珠纹联珠骨架转换成团窠形式,继承与创新了联珠纹的主题纹样,并形成了具有中国特色的织物纹样。那么能织造出花绫的织机必然是花楼织机,现藏于日本国立民族学博物馆的日本花楼织机(图4)[9],其形制与中国小花楼织机类似,结构如图5[9]所示。织手通过脚踏板与综框织造地纹部分,花纹部分则由位于花楼位置的拽花匠拽花开口,织匠投梭打纬共同完成。因此,织手与拽花匠之间必须密切配合、步调统一。《延喜式》中特别提到织绫所需要织手1名,共造2人,似乎与现实有些不符。然而,笔者认为最初的花楼织机极可能需要3人共同合作才能完成织造。现存最早的小花楼织机图像见于南宋楼璹(公元1090—1162年)所画的《耕织图》花楼织机部分(图6),小花楼织机部分确有3名工匠,楼机上1名拽花匠、楼机旁1名织手,1名手中拿着镬绕正在绕纱的工匠。可能有学者会反问,织手旁的工匠应该没有参与小花楼织机的操作。然而,这名正在绕纱工匠的眼睛却盯着正在织造织物的表面,很可能起到质量监督或指导配纱的作用。同时,从小花楼织机旁2名织匠的服装上看,织手旁的工匠衣着镶有花纹的背子,似乎也反映她的地位要比织手与拽花匠的身份、地位要高,应该属于技师之类的人物。

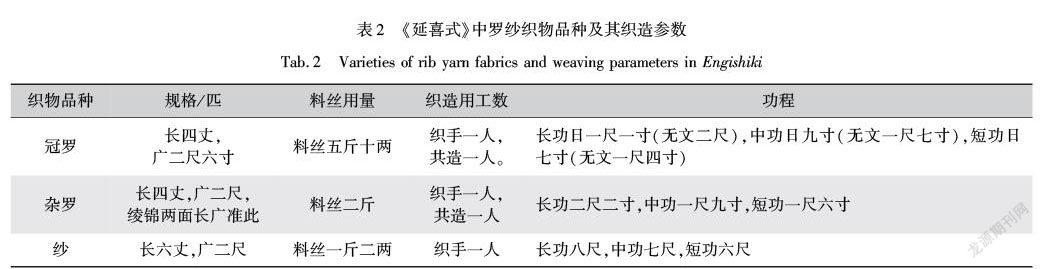

1.2 《延喜式》中的罗纱织物及其所用织机

《延喜式·织部司》中的罗纱织物品种较少,仅有“冠罗”“杂罗”“纱”三个品种(表2)。罗是经纬线相绞结,孔眼疏朗的丝织物[6]263,常被作为一种夏季服用的高级面料。毫无疑问,《延喜式》中所提及的罗应为链式罗,因为自中国商代到唐代中国罗织物的组织类型主要为链式罗及其变形,而《延喜式》中提及的“冠罗”与“杂罗”应该分别指的是花罗和素罗。“冠罗”的功程比“杂罗”要慢一倍,说明了其织造难度要比“杂罗”大很多。同样,纱也是一种轻薄型的丝织品,其组织结构为通经通纬的平纹结构,它早在周代的《周礼·天官·冢宰》中就有记载。从《延喜式》中纱的规格、料丝用量、织造用工数及功程就可见其轻薄与易织。

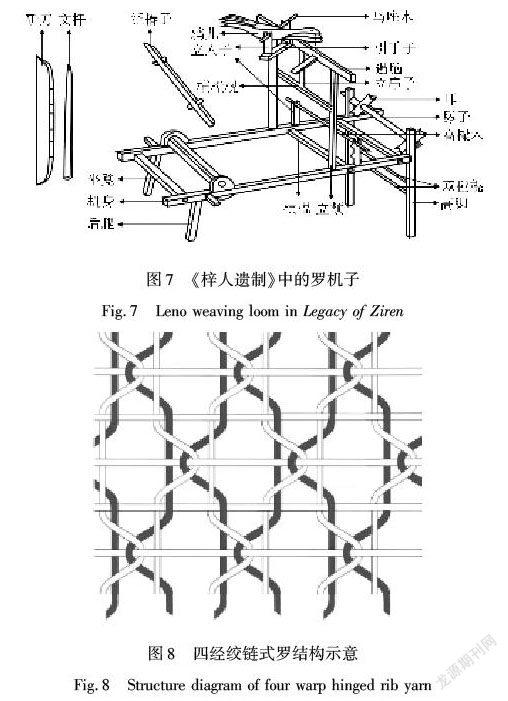

《延喜式》中纱织物所采用的织机应该是普通的平纹织机,笔者在此不再赘述。而罗织物所使用织机则比较特别,最早的图像信息见于元代薛景石的《梓人遗制》,其罗织机的结构如图7所示[10]。它的结构与普遍的提花织机并无太大区别,比较特别的是斫刀、文杆和泛扇椿子三个部件。斫刀其实是最原始的打纬工具,但由于隋唐时期流行的是链式罗,其中四经绞罗(图8)较为典型,所以无法使用更加先进的筘来打纬。文杆则是挑花刀,主要用于挑织花纹,说明中国古代四经绞花罗可能是采用原始的挑花技术来显现花纹,而泛扇椿子则是起绞装置。但是,如何起绞在《梓人遗制》中却没有详细解释。

1.3 《延喜式》中的锦类织物及所用织机

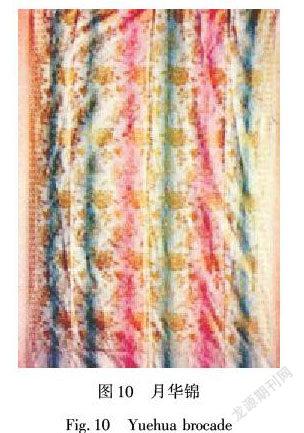

锦是“染丝织成文章”的织物[11]。《延喜式》中锦类的种类较多,主要有:1) 以色彩纹样命名的锦,如绯地五窠锦、韩红地二窠锦、黑绿地唐五窠锦、韩红地细落叶锦、白地覆瓫锦、中缥地四窠锦、韩红地四窠锦、中缥地后四窠锦、绯地绣锦、白地高丽锦等,《延喜式·织部司》中提及的锦类织物纹样均能在唐代的“陵阳公样”[12]中找到身影。事实上,陵阳公样是一种以花卉作为团窠环、内含动物主题的图案纹样,它是在融合西亚联珠纹的基础上所创造出来的,在唐代通过官方或民间流传到日本。2) 以功用场合命名的锦,一般以袜胫、裙腰、床上用锦居多,如袜胫锦、床子锦、裙腰锦、白地袜锦、蝉形裙腰锦等。3) 特殊的锦类,如繝锦等。繝原是一种染缬效果,它需要独特的牵经工艺来排列晕色的经丝,然后织造成特殊条纹背景的纹样,类似于后世中国四川生产的雨丝和天华锦。雨丝锦(图9)是利用经线彩条宽窄的相对变化来表现特殊的艺术效果;月华锦(图10)则是利用经线彩条的深浅层次变化为特点。

笔者认为,《延喜式》中所提及的锦类织物所使用的织机应该是多综多蹑织机,这类织机在中国秦汉时期就已经出现;虽然花楼织机可能在隋唐之际在中国就已经创造出来,但是日本织部司应该没有采用花楼织机进行织锦,因为在《延喜式》中织机综丝的用量记录中,袜锦综一具,料丝16斤8两(10.89 kg);六窠锦综一具,料丝15斤(9.90 kg);大晕繝锦综一具,料丝13斤(8.58 kg)。而绫类织物使用的综丝大多超过20斤(13.20 kg),甚至狮子(师子)、鹰苇、远山等绫综丝用量达到75斤(49.50 kg)。因此,笔者大胆推测《延喜式》中高级绫类织物使用是花楼织机,而锦类织物极可能仍使用多综多蹑织机。由于近代日本引进西方科学技术,多综多蹑织机花综部分均被西方贾卡织机的纹版所取代,很难觅到《延喜式》所处时代的多综多蹑织机形制。不过,在中国的蜀锦织机中还能见到多综多蹑织机。四川成都双流县曾保存着原始的多综多蹑织机——丁桥织机,结构如图11所示。从丁桥织机的结构可以看出,织机前端是专管地经运动的占子(图12),它们随着地组织变化,2~8不等;机后是专管纹经运动的花综,称为范子(图13)。占子是下开口,经线穿入线综的下口,综片的上端通过吊综绳和弓棚连接,下面用麻绳和横桥相连,再通过麻绳横桥与丁桥相连,当脚向下踏动丁桥上的竹丁时,横桥通过麻绳从而带动占子下降,继而向下形成一个织地纹的开口。花综则是上开口装置,经线穿入线综上的上口,木雕的一端和范子相连,另一端和丁桥相连,形成一种杠杆作用,当踏下丁桥上的竹丁时,范子则被提起。据四川省纺织研究所的实验,范子最多可达70片。然而,据《西京杂记》记载,曾出现过120综120蹑的多综多蹑织机,陈宝光妻曾用其织造“蒲桃锦”“散花绫”[13]。因此,当织物经向循环3~4 cm时,可能会使用多综多蹑织机织造锦类,如果超过了必然需要花楼织机才能织造。

1.4 《延喜式·织部司》中的两面织物

《延喜式·织部司》中提及的“两面”织物,笔者认为可能是缂丝织物。综观世界古代纺织史,能够使织物正反两面能一模一样的织法只有缂丝技艺。缂丝是在简单的平纹织机上,采用通经断纬的缂织技法,用小梭分块织造出正反两面具有相同花纹的织物。从穀皮两面的特征上看,符合缂丝“承空视之,如雕镂之象”的特征,穀本身就是表面起皱的轻薄型平纹织物,这一点与缂丝采用平纹组织,全断纬,织物正反面一致。但从《延喜式》织造用工数与功程上又与缂丝工艺存在着矛盾之处。如缂丝“妇人一衣,终岁可就”,足见其耗工费时之巨。而《延喜式》中,穀皮两面、一窠、二窠并小花等二面其功程均为“长功五尺,中功四尺,短功三尺”,可与纱类织造功程相当。因此,笔者只能猜想两面可能为类似于缂丝织物,在此抛砖引玉,希望学界能有更好的解释。

综上所述,通过对《延喜式》中各种类型丝织物的分析不难发现,晚唐时期日本宫廷官营织造工场能够织造出同时代唐朝的高级丝织物。从文化交流的结果上看,日本经过数百年的努力,完成了从丝织品输入到织造技术的吸收与借鉴的阶段,开始全面掌握中国古代先进织造技术。自唐代之后,日本传统丝织技术进入到自主发展的阶段,停止了大规模有组织地学习中国丝织技术。

2 《延喜式》中丝织物品质一般的原因分析

《延喜式·大藏省》“蕃客例”中所记日本官方赠送给大唐皇帝的织物有水织絁、美浓絁、细絁、黄絁、黄丝、细屯绵、彩帛、叠绵、屯绵、纻布、望陀布、木綿[1]878。由此可知,日本官方赠送给大唐皇帝的织物种类有絁、丝、绵、帛、纻布、木绵等丝织物,但绝非顶级精品。因此,有学者指出,在派遣遣唐使之前,日本主要生产絁、布、绵等一般织物,无法生产锦纱罗等高级丝织物,生产技术较为落后[14]。然而,笔者对这一观点持质疑的态度,日本不仅在中国南北朝时期(公元420—589年)就已经掌握了高级丝织技术,到了晚唐时期其丝织技术已经达到或接近中国。主要理由如下:

1) 早在两晋(公元266—420年)南北朝时代,中国就开始向日本输出织造人才。据《日本书纪》记载,日本雄略天皇曾于雄略八年(公元464年)、雄略十二年(公元468年)两次派遣身狭村主青(生卒不详)与桧隈民使博德(生卒不详)出使“吴国”(南朝刘宋)招揽纺织技术人才,并将他们安置在住吉津[15]。另据《三国志·魏志》裴松注所载,马钧(生卒不详)为了提高织绫机的生产效率,曾发明了新式的多综少蹑织机[16]。由此可知,三国时期多综多蹑织机早已普及,马钧改革了旧绫机,能用十二蹑控制五十或六十片综,大幅提高了生产效率。在南北朝时期,虽无法确定马钧所发现的新绫机是否得到推广并传播至日本,但旧绫机传播至日本是必然的。

2) 《延喜式》是一部日本法律文书,编写于延喜五年(公元905年),唐王朝早已日薄西山,日本基本上完成了唐文化的输入,已经停止派遣遣唐使。而在《延喜式·大藏省》“蕃客例”是日本国向外国人恩赐的礼物常例,上至大唐皇、新罗王、渤海王,下至外国的译语人、水手等人。虽然,“蕃客例”中并没有顶级的丝织物,但并不能就此认为日本当时的丝织水平很低。如早在盛唐之际,日本就已经学习并掌握了当时最先进的织锦技术,并极力向日本各地进行传播。据日本《续日本纪》记载,元明女皇(公元708—714年)曾于和铜四年(公元711年)向各地派遣挑文师,传授织锦中的挑花工序,促进了丝织技术在日本的传播,次年在六道二十一国开始织制锦绫,和铜六年按作磨心因技艺出众而获得女皇奖赏,同时还有五位因能力出众而被赐以村主之姓[17]。

3) 《延喜式·大藏省》“蕃客例”与《延喜式·织部司》中记录的织物品种有着很大的差异,深刻反映了日本对待唐文化和本土文化的态度。一方面,日本从天皇到平民百姓对待唐朝的织物都视若珍宝,从正仓院珍藏的大量唐代织物及仿制品可见一斑。因此,日本的织部司积极吸收借鉴唐朝的先进织造工艺。另一方面,日本天皇政府赠送给唐朝的丝织物礼品,却带有浓重的地方特色,如“水织絁”“美浓絁”均是极具地方特色的丝织物。笔者认为,这极可能是由两方面的因素所决定。一方面,综观唐代中国与日本的纺织技术,日本在丝织水平上毫无疑问绝对弱于中国,他们顶级的丝织品几乎都来自大唐,如果使用绫罗绸缎等顶级丝织物作为礼物会处于“班门弄斧”的境地,还不如赠送一些极具地方特色的丝织物。另一方面,综观中国历代的朝贡资料,中原王朝通常会以高于外邦朝贡礼物几十倍甚至几百倍的礼物回赠给外邦,以体现中原王朝的富庶与强大。在这种不计经济效应的朝贡体系下,环绕在中原王朝的外邦小国会以朝贡为由来获得巨大的经济利益。

3 结 语

通过对日本古代律令文书《延喜式》中大藏省与织部司条目的系统研究,发现记载了大量日本平安时代的丝织物与织造相关的技术参数,这不仅是研究日本平安时代纺织技术与文化的重要资料,同时也是研究唐代中日纺织技术交流的宝库。将日本《延喜式》与唐代中日纺织品实物及相关的古代文献比对分析,得到以下两条重要结论:1) 晚唐时期,日本的丝织技术已经得到飞速发展,能够生产出各种类型的绫、罗、纱、锦,甚至缂丝织物,其中绫、锦类织物的品种最为丰富。综观其织物品种与类型,日本当时的织造技术与水平丝毫不亚于同时代的唐朝,可能低估计了当时日本人的织造水平,一味强调高级丝织物是由唐朝输入到日本。2) 根据《延喜式·大藏省》“蕃客例”中賜大唐皇物品的相关记载,其中丝织物几乎都是当时日本非常一般的织物品种,其与织部寮官营织造工场生产的织物品种存在着明显的差异。本研究认为,当时日本赠送给中国皇帝的丝织物并不能反映日本真实的织造水平,一方面日本全方位学习大唐文化,对大唐文化充满着仰慕,在心态上存在着下势的心理,不可能赠送一些高级丝织物给唐朝皇室,毕竟这些丝织物在唐朝并非罕见之物,反倒具有地方特色的丝织物更加合适些;另一方面中国的朝贡体系存在着不计经济效益、只求面子的缺陷,导致周边小国有着以小博大的心理,通过朝贡体系尽量获得更多的经济利益。

《丝绸》官网下载

中国知网下载

参考文献:

[1]藤原時平. 延喜式[M]. 东京: 经济杂志社, 1900.

FUJIWARAT. Enkishi[M]. Tokyo: Economic Magazine, 1900.

[2]赵丰. 丝绸艺术史[M]. 杭州: 浙江美术学院出版社, 1992.

ZHAO Feng. A History of Silk Art[M]. Hangzhou: Zhejiang Academy of Fine Arts Press, 1992.

[3]朱彦. 唐宋中国与日韩工艺美术交流研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018: 98.

ZHU Yan. Study on the exchange of arts and crafts among China, Japan and South Korea in Tang and Song Dynasties[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2018: 98.

[4]児玉幸多. 日本史年表·地図[M]. 东京: 吉川弘文馆, 2007.

YUKITAK. Japanese History Chronology·District[M]. Tokyo: Yoshikawa Hirofumikan, 2007.

[5]许慎. 说文解字注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2006: 649.

XU Shen. Annotation to Shuo Wen Jie Zi[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2006: 649.

[6]朱新予. 中国丝绸史(专论)[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1997.

ZHU Xinyu. History of Chinese Silk (Monograph)[M]. Beijing:China Textile & Apparel Press, 1997.

[7]戴健. 南京云锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009: 96.

DAI Jian. Nanjing Yunjin[M]. Suzhou: Soochow University Press, 2009: 96.

[8]陈维稷. 中国纺织科学技术史(古代部分)[M]. 北京: 科学出版社, 1984: 323.

CHEN Weiji. History of Chinese Textile Science and Technology (Ancient Part)[M]. Beijing: Science Press, 1984: 323.

[9]赵丰, 桑德拉, 白克利. 神机妙算: 世界织机与织造艺术[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2019: 56.

ZHAO F, SANDRA, BERKELEY. A World of Looms Weaving Technology and Textile Arts[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2019: 56.

[10]薛景石. 梓人遗制图说[M]. 济南: 山东画报出版社, 2006: 66.

XUE Jingshi. On the Remains of Zi People[M]. Ji’nan: Shandong Pictorial Publishing House, 2006: 66.

[11]李仁溥. 中国古代纺织史稿[M]. 长沙: 岳麓书社, 1983: 19.

LI Renpu. Ancient Chinese Textile History[M]. Changsha: Yuelu Press, 1983: 19.

[12]张彦远. 历代名画记: 第10卷唐代下[M]. 北京: 人民美术出版社, 1964: 192-193.

ZHANG Yanyuan. Famous Paintings in Past Dynasties: Volume 10 Under the Tang Dynasty[M]. Beijing: People’s Fine Arts Publishing House, 1964: 192-193.

[13]葛洪. 西京杂记全译[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1993: 21.

GE Hong. Complete Translation of Xijing Zaji[M]. Guiyang: Guizhou People’s Publishing House, 1993: 21.

[14]朴文英. 日本正仓院藏唐代染织绣品及若干问题[C]//辽宁省博物馆. 辽宁省博物馆学术论文集(1999-2008)第3册. 沈阳: 辽海出版社, 2009: 1674-1679.

PIAO Wenying. Dyeing, weaving and embroidery of the Tang Dynasty in the Masakura Institute of Japan and some issues[C]//Liaoning Provincial Museum. Collected Papers of Liaoning Provincial Museum (1999-2008) Volume 3. Shenyang: Liaohai Publishing Society, 2009: 1674-1679.

[15]舍人親王. 日本书纪[M]. 东京: 经济杂志社, 1917: 293, 299, 302.

SHERENP. Nihon Shoki[M]. Tokyo: Economic Magazine, 1917: 293, 299, 302.

[16]陈寿. 三国志[M]. 北京: 中华书局, 1959: 807.

CHEN Shou. Romance of the Three Kingdoms[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1959: 807.

[17]严勇. 古代中日丝绸文化的交流与日本织物的发展[J]. 考古与文物, 2004(1): 65-72.

YAN Yong. Exchange of silk culture between ancient China and Japan and development of Japanese fabric[J]. Archaeology and Cultural Relics, 2004(1): 65-72.

Abstract: Engishiki is a Japanese statute written in the fifth year of Enchō in Japan (927 A.D.), which records a large number of silk fabric varieties in Japan at that time and the specific operation system and situation of the official weaving workshops run by the imperial court of Japan. Since most of the ancient Japanese textile technologies were spread from China, Engishiki is of great value for studying Japanese silk fabric varieties in the late Tang Dynasty (875-907 A.D.), and the ancient textile technologies and cultural exchange between China and Japan.

Through a comparative analysis of Engishiki with the Chinese and Japanese textiles in the Tang Dynasty, as well as relevant ancient literature by using ancient Chinese and Japanese literature and archaeological textile research for bidimensional verification, two important conclusions are drawn as follows: In the late Tang Dynasty, Japanese silk weaving technology developed so rapidly that various fabricsmade of damask silk, rib yarn, gauze, brocade, and even silk tapestry were produced, among which damask silk and brocade varieties were the most abundant. The varieties and types of these fabrics indicate that Japan’s weaving technology and level at that time was as good as that of the concurrent Tang Dynasty. The previous studies may have underestimated the weaving level of Japanese people at that time and blindly emphasized that high-grade silk fabrics were imported into Japan from China in the Tang Dynasty. According to the relevant records of the items presented to theemperors of the Tang Dynasty in "rewarding the foreign guests" of Engishiki·Ministry of Finance, silk fabrics were quite common in Japan at that time, which were significantly different from the fabrics produced by the official weaving workshopsrun by the weaving department. The research has found that the silk fabrics presented by Japan to Chinese emperors at that time could not reflect Japan’s real weaving level. On the one hand, Japanese people comprehensively studied the Tang culture and admired it with an inferior mindset, so it was impossible for them to give some high-grade silk fabrics to the royal family of the Tang Dynasty because such silk fabrics were not rare in the Tang Dynasty. Instead, those with local characteristics were more suitable. On the other hand, the tributary system in ancient China was keen on face-saving while ignoring economic benefits, and due to this defect, the neighboring countries had the mentality of throwing a sprat to catch a herring, and hoped to obtain more economic benefits through the tributary system.

This paper has systematically and deeply collected, sorted and analyzed the silk fabric varieties and weaving process in Japan’s Engishiki. Not only studying the ancient textile technology history of Japan from the perspective of "self", this paper has also investigated the ancient textile cultural exchange between China and Japan from the perspective of "the other". Even for studying the ancient textile history of China, it is necessary to maintain essential tension between "Whiggism" and "anti-Whiggism" or between "self" and "the other", so as to minimize errors caused by the difference of perspectives.

Key words: Engishiki; silk fabric varieties; loom; damask silk fabrics; weaving parameters