广西特色香蕉“桂红蕉1号”快速繁殖技术研究

2022-02-14龙盛风黄典红黄素梅韦绍龙李朝生覃柳燕

龙盛风 黄典红 黄素梅 韦绍龙 李朝生 覃柳燕

摘要 为加快广西自主选育香蕉品种“桂红蕉1号”的推广应用,针对传统香蕉品种在组培生产过程中变异率高的问题,通过室内和田间试验开展外植体获取、继代培养、生根培养、炼苗等组培快繁技术研究。综合比较发现,无害化处理的木薯渣或甘蔗渣与椰糠配比的育苗基质更为理想,在培养最后1代继代苗时,采用聚丙烯袋代替传统培养瓶作为培养容器能有效降低生产成本。该研究表明这一套优化后的快速繁殖技术具有应用于香蕉种苗繁育的巨大潜力。

关键词 香蕉;桂红蕉1号;组培;快繁

中图分类号 S668.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)01-0055-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.01.015

The Rapid Propagation Technology Research of Guangxi Characteristic Banana Guihongjiao No. 1

LONG Sheng-feng, HUANG Dian-hong, HUANG Su-mei et al

(Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning,Guangxi 530007)

Abstract In order to speed up the popularization and application of the self-selected banana variety Guihongjiao No.1 in Guangxi, aiming at the problem that the variation rate of the traditional banana variety was high in tissue culture production process, the research and development of tissue culture and fast propagation technology were carried out, such as explant acquisition, subculture, rooting culture, and mixing seedling, through laboratory and field experiments. The results showed that the mixture of cassava slags and bagasse with coconut bran was more ideal, and the production cost could be effectively reduced by using polypropylene bags instead of traditional containers in the last generation of seedlings. This study showed that this optimized rapid breeding technology had great potential for banana seedling breeding.

Key words Banana;Guihongjiao No.1;Tissue culture;Rapid propagation

基金项目 广西农业科学院基本科研业务专项(桂农科2020YM17);国家现代农业生产技术体系广西香蕉创新团队项目(nycytxgxcxtd-04-18);自治区创新驱动发展专项(桂科AA20302016)。

作者简介 龙盛风(1983—),男,广西灵川人,副研究员,从事香蕉栽培育种研究。通信作者,研究员,从事香蕉育种及枯萎病防控研究。

收稿日期 2021-04-21

目前市场上食用香蕉多以Canvendish亚组威廉斯香蕉品系为主,较为单一,为增加食用香蕉品种多样性,丰富香蕉市场特色品种,笔者经过无性系繁育、试种、复选,稳定生物学性状,选育出生产性状、农艺性状稳定,经济性状优异的红蕉品种“桂红蕉1号”。

自1986年红香蕉引进我国后,许多农业科研机构陆续开展红香蕉组培繁育技术及其开发性研究。红香蕉在组培繁育过程中,有近10%的苗分离成青香蕉苗,果实呈金黄色[1] 。“桂红蕉1号”于2013—2015年与广西主要香蕉品种桂蕉1号、桂蕉6号进行品比试验,连续2年应用新植组培苗及连续2造吸芽苗比较试验,发现其生产性状稳定,农艺性状、经济性状良好,与传统香蕉生育期相仿,株产15 kg以上,口感香甜,红色的果皮深受客户喜爱,是适合广西发展的香蕉品种。2014—2015年对该品种在南宁西乡塘区进行了多点中试试验,其产量性状和生物学性状表现优良、稳定,证明其具有较好的遗传稳定性和生产适应性。

该品种近几年在广西南宁周边蕉园有一定的推广应用面积,但由于其较传统香蕉品种存在易感枯萎病、叶斑病及线虫等病害的问题,导致推广应用面积受限。笔者旨在通过对传统香蕉组织培养方式进行改进,建立“桂红蕉1号”组培快繁技术,推进二级健康种苗發展,以加速其推广应用。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试“桂红蕉1号”植株高大粗壮,根系较深,附着力强,抗风性较好;生育期380~450 d,茎秆、叶柄、叶鞘均为浆红色;抽蕾期假茎高度380~430 cm,基茎围75~95 cm;果实成熟过程由暗青红向浆红转色,平均单果重140~180 g,株产15~30 kg;果肉呈乳黄色,口感酸甜细腻可口,风味独特,稍有香味,糖/酸比巴西蕉和宝岛蕉高[2];较传统香蕉抗旱,易感枯萎病;在春夏秋季均可定植,最好采收时间在10—11月[3]。

1.2 试验方法

1.2.1 外植体获取。

在蕉园选取母本综合性状优良、健康的吸芽,用清水冲洗干净,逐层剥掉2/3的叶鞘,用75%乙醇浸泡1 min消毒,之后用干净的纱布蘸取0.17%的氯化汞擦拭消毒10 min,剥掉剩余叶鞘,最后将吸芽生长点切成1.0 cm×1.0 cm×0.5 cm大小的茎块,参照陈丽娟等[4]“在培养基中加入适量生长素,芽的增殖效果会变好”和苏云芳[5]“在培养基中无机盐浓度对芽的诱导作用大于蔗糖和细胞分裂素”的方法,放在改良的MS+6-BA 2.0~3.0 mg/L+NAA 0.1~0.2 mg/L+琼脂0.3%~0.5%+蔗糖2.5%~3.0%的诱导培养基中,培养基pH为5.8~6.2[6],置于28~30 ℃培养箱中,培养35~45 d。

1.2.2 继代培养。

接种3~5 d后,部分外植体会出现污染褐化现象,要及时清理。等到生长点抽出心叶转绿成活后,即可进行第一次转接。培养基继续用MS+6-BA 2.0~3.0 mg/L+NAA 0.1~0.2 mg/L+琼脂0.3%~0.5%+蔗糖2.5%~3.0%,pH 6.0,温度28~30 ℃,光照1 500 lx,每天连续光照8 h。每15 d左右可转一代,继代培养一般不超过12代[7]。

1.2.3 生根培养。

经过一段时间的继代培养,当芽长出4~6片叶、高3~5 cm时,转入改良的MS+IBA 2.0 mg/L+KT 0.5 mg/L+琼脂0.5%+蔗糖2.5%~3.0%培养基,pH 6.0,温度28~30 ℃,光照1 500 lx,每天连续光照8 h,25~30 d即可进行炼苗。

1.2.4 炼苗。

在进行瓶改袋继代生根之后,生根苗高至8 cm左右时,可进行炼苗处理。炼苗场地要清洁通风干燥,红蕉以自然散射光炼苗为好,炼苗时既要避免太阳强光直射灼伤嫩叶,又要防止光线不足而徒长[8]。炼苗时间在夏季一般需要14 d左右,冬季需要8 d左右。炼苗过程中会产生一些变异苗,主要表现在苗的颜色变成青绿色,通过自然光照射数日之后很容易分辨出来。

1.2.5 移栽沙培。

在25 m×8 m的圆拱形钢结构塑料膜大棚内(外置遮阳网),以干净的黄土为主,辅以适量钙镁磷肥,起畦(10.0 m×1.5 m),在畦上铺上厚度5 cm的干净河沙。将袋苗取出,洗净根部培养基,以4株袋苗为一茬种于畦上,茬与茬之间的距离为3 cm,约300株/m2,种植完后浇上定根水,小拱棚薄膜,高温干燥的天气注意通风,喷水降温,10 d后可使用适量低浓度的N、P、K肥,施肥浓度控制在0.2%~0.5%,N∶P∶K=1.0∶0.5∶2.0[9],每隔7 d淋一次,提升成活率。培育25 d后,待苗长出3片心叶时可出圃转入营养杯培养。

1.2.6 上杯培养。

营养杯采用15 cm×6 cm的塑料杯作为育苗营养杯,培养采取无土栽培模式,保持营养杯70%以上湿度,每隔10 d喷一次磷酸二氢钾水溶肥,配以适量叶面肥,期间注意常规病虫害防控。待小苗长至6片绿叶以上、假茎15 cm以上时方能移到大田种植[10]。

2 结果与分析

2.1 袋装培养效果

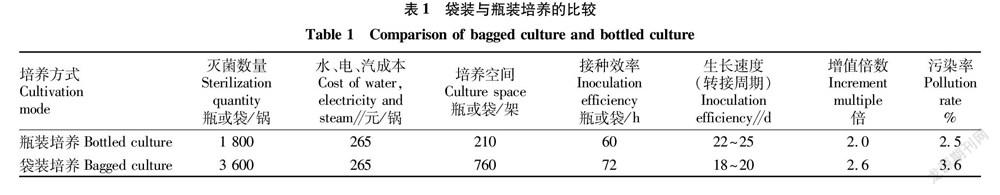

对传统的香蕉组织培养方式进行了改进,在培养最后1代继代苗时,采用聚丙烯袋代替传统培养瓶作为培养容器,并对传统培养的几个指标进行比较。结果见表1。

由表1可知,采用改进后的培养方式,培养基高压灭菌环节,可节约用能源(水、汽、燃料)成本50%,灭菌培养基数量提高2倍;接种效率提高20%;不定芽增殖倍数可达2.6倍,比瓶装培养提高了0.3倍,芽苗生長速度提高15%~20%;培养空间利用率是瓶装培养所需空间的3.6倍以上;但污染率比瓶装培养高1.1百分点。

2.2 炼苗效果

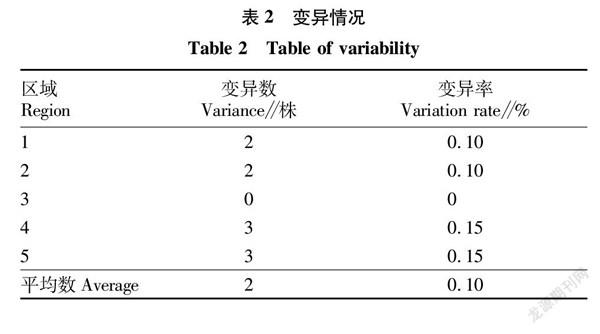

试验所用的10 000株袋苗被分成5个区,每个区2 000株,进行变异株筛选,共选出10株变异株,变异率为0.10%(表2)。

2.3 不同基质培养效果

将腐熟的甘蔗渣、木薯渣、椰糠等基质按不同比例进行复配成6种基质,以黄土作为对照(CK),培养40 d,结果见表3。

从表3可以看出,椰糠与木薯渣或甘蔗渣配比作为育苗基质,蕉苗在株高、叶片数、中部茎粗、根须数、根系生长等方面明显优于常规以黄土为基质所育的蕉苗。此外单独使用椰糠或木薯渣作为育苗基质,虽然在根须数、根系生长方面表现不错,但在苗的高度、叶片数和苗的中部茎粗不够突出。另外由于椰糠作基质太轻,蕉苗稍大以后营养杯容易倒伏。通过比较筛选,认为使用无害化处理的木薯渣或甘蔗渣与椰糠配比的育苗基质更为理想,与黄素梅等[11]“用椰糠+木薯渣基质育苗效果最佳”基本一致。

3 讨论与结论

“桂红蕉1号”是广西自主选育的具有地方特色的香蕉品种,因其红色的外表而深受消费者喜爱。该品种在实际组培生产过程中会产生一定变异株,变异率为0.10%,这部分变异应在取芽、接种、炼苗、移栽、上杯之前剔除;在培养最后1代继代苗时,采取“瓶改袋”的方式,可降低能耗节约成本;在二级育苗时,采用无土栽培技术,使用无害化处理的木薯渣或甘蔗渣与椰糠配比的育苗基质更佳。

参考文献

[1] 毛根海.红香蕉青红香蕉及其品种[J].广西热作科技,1990(5):28,5.

[2] 苗红霞,金志强,孙佩光,等.3个香蕉品种的果实淀粉形状与含量及风味物质比较[J].西北植物学报,2014,34(3):560-564.

[3] 庞冬辉.马来西亚大果红香蕉的栽培技术要点[J].广西园艺,2004,15(1):44-45.

[4] 陈丽娟,苏宾,闭志强,等.细胞分裂素 6- BA浓度对红香蕉组培快繁芽 增殖的影响[J].广西农业科学,2001,32(2):67-68.

[5] 苏云芳.红香蕉组培培养基的优化研究[J].云南农业,2004(8):10.

[6] 黎炎,黄记生.红香蕉组培培养基的优化研究[J].广西农业科学,2002,33(2):65-66.

[7] 张军云,杨向红.红蕉组培快繁技术[J].柑桔与亚热带果树信息,2002(7):30-31.

[8] 罗金水,蔡坤秀,林宗铿,等.红香蕉试管苗生产技术[J].福建热作科技,2003,28(3):20-22.

[9] 罗秀娥,陆虹.施肥对香蕉组培袋苗的影响[J].福建热作科技,2001,26(4):5-6.

[10] 陈丽娟,蔡炳华,闭志强.红蕉组培苗优质丰产栽培技术[J].广西农业科学,2001,32(3):138-140.

[11] 黄素梅,覃柳燕,田丹丹,等.几种农业废弃物对香蕉育苗的效果[J].中国南方果树,2019,48(5):56-60.