浅议19世纪民族乐派的源起及钢琴语言的表达

——以捷克作曲家斯美塔那为例

2022-02-13张慧敏

张慧敏

(南京艺术学院,江苏 南京 210000)

梁启超曾在《什么是文化》一书中称:“文化者,人类心能所开释出来之有价值的共业也”[1],古代乐论家斐罗迭姆在《论音乐》里引用过德谟克利特的一段话,“音乐是最年轻的艺术”,因为“音乐并不是产生于需要,而是产生于正在发展的奢侈”(有译为‘余力’的)(1)“余力说”一词是在看待艺术起源时所提出的概念。其内容大概是:从德谟克里特到近代席勒和斯宾塞认为“在满足直接生活需要而有余力时,才进行自由的艺术活动,创造出多少是超功利的美的作品”。[2]。这些都旨在表达艺术与音乐是社会前进发展中的瑰宝,是源于人类对于精神世界不懈的探寻与追求。即使当历史的车轮发展到了19世纪,这个关于艺术活动及其创造的“余力说”也被应验。在欧洲资产阶级民族革命运动高涨之时,这一类非音响文本的思想激荡使得学者试图借音乐本体的创新来全面体验和理解音响文本内涵的情感内容及其反映的社会现实,于是民族乐派便应运而生。这是一个发展于19世纪30年代至20世纪初叶,在东欧和北欧的若干国家兴起的、与民族独立或复兴民族文化运动密切相关的音乐流派。

一、民族乐派的产生之文化背景分析

(一)民族乐派产生的社会历史环境

民族乐派产生的社会历史时期充满了动荡不安,战乱频发。欧洲资产阶级民族革命运动的号角已然吹响,各国各族人民都迸发出空前的爱国热情和抗敌决心,民族意识和民族感情日益增强,可是随之而来的反民族压迫、争取民族独立的斗争风起云涌。由于统治阶级内部无休止的争权夺利以及外部侵略战争频年不绝,加深了人民的痛苦,阻碍了生产的发展。由于经济长期受到资产阶级强国的控制垄断、压榨与盘剥,生产力水平低下、经济不发达、文化发展受到了严重的阻碍。

正值此时,“民主、自由、平等、博爱”等启蒙主义思想和科学观念的萌芽开始悄然生长。在文学领域中,18世纪的德国受到启蒙思潮的鼓动和影响,一批初登文坛具有反抗封建专制斗争精神的青年知识分子以“天才、精力、自由、创造”为中心口号,要求摆脱封建传统偏见的束缚,主张个性解放,呼喊着民族意识的觉醒。这一系列的运动和斗争,终于让资本主义的进步思想如雨后春笋蓬勃而出[3]。

(二)民族乐派产生的社会文化背景

当一个民族危乱之时,拥有能够团结本族人民的精神内核的“武器”就呼之欲出,各个国家各个民族的音乐家企图在作品中呈现出一个“民族精神”来团结人民以捍卫自己的祖国及主权。民族精神是一种产生于民族历代生活、成长和民族重复劳动从而形成的民族集体意识和集体无意识,它反映出一个民族的共同心理素质,是一个民族性格、情操的重要体现,是民族文化的重要组成部分。这种内驱力会在某种程度上规范着在同一语境下的人们,成为共同的价值取向和行为导向,并在潜移默化之中影响和引导大众。也就是这样的契机,给有拳拳之心的作曲家看到了未来作品创作的方向,他们试图以独特的音乐语言为介质,以此弘扬和传承民族文化,保持和发扬各民族的特点。质言之,他们的音乐创作既源自深厚的民族历史文化的积淀,又有着作曲家自身明确的价值追求,其背后蕴含着对本民族文化的(2)费孝通认为“自知之明”是文化自觉的重要内核之一。“自知之明”语出《老子·道德经》第三十三章:“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。”后来被认为是指正确认识自己的能力。[4]认同。

“自知之明”是费孝通提出的观念,被认为是文化自觉的重要内核,民族乐派的作曲家能够明确认识本民族的音乐文化,就是文化自觉的前提,而对本民族文化的“自知之明”始终贯穿在民族乐派作曲家的创作中。

二、互文性视角下民族乐派的音乐风格探析

任何一种音乐的存在都不是孤立的,它总是处于错综复杂又结构庞大的历史网络之中,不仅其中蕴藏着先前其他音乐文本的踪迹并与之相关联,还对后来音乐的构建在潜移默化之中形成影响,所以后来的音乐文本实则是对先前音乐文本的延伸、改造、升华和偏离,体现出其别具一格的创新意义。黄汉华《音乐互文性研究》在一书中指出:“音响文本的建构总是会与其他音响文本产生共时性或者历时性的密切联系”,下面主要从音乐音响文本两个维度的特征对民族乐派音乐风格进行探析。

(一)从历时性特征看民族乐派的音乐特色

历时维度中的互文性建构是一种纵向时间维度上的音乐语言分析方式,它通过对其他音乐文本进行拼凑与吸收,而彰显出其别具一格的音乐风格,并表现出与之前的音响文本具有内在的相关性。

从民族乐派的前世今生来看,在欧洲音乐的整个发展过程中,不同时期的社会风气影响着文艺的发展。在古希腊时期那个思想激荡的年代,每个人都企图将自己奉献给社会,出现大量充满智慧的大脑,引领着社会的潮流,在鼎盛时期之后,慢慢走向“政教合一”的中世纪,黑暗、沉默还有闭塞是时代的主旋律,但无论是在任何阶段,音乐的发展始终未停下脚步,“自亚里士多德时就指出文艺的两种心理根源:一、摹仿本能;二、爱好节奏与和谐的天性。[5]”可见,对音乐美的追求始终暗藏在人的行为之中。

随着历史车轮的迈进,行至古典主义时期,音乐追崇的是一种理性与客观、规律与节制。这种形式与当时的社会发展有很大关系。在由皇家和教会统治的社会,人们的思想被禁锢,社会文明呈现出一种规则又封闭的状态。思想造就了文艺的语言,因此,从互文性的视角来看,在非音响文本的互文中,古典主义时期的音乐自然而然就对当时这种崇尚理性、崇尚和谐与均衡的社会思潮进行了拼凑、吸收。此外,在音响文本的互文方面来看,音乐旋律上的线条安排清晰有序,乐句常常是方正结构。在节奏上,对于不同节奏型的运用灵活且多变。

由于时代的发展和政权的更迭,人们开始寻找新的出路,浪漫主义随之而来。不可否认,任何一种风格或者主义的诞生,在互文性的理论体系之中,都被认为是一种动态方式的行进,它呈现于文本与主体之间、文本与社会历史文化之间、文本与文本之间,在两个维度之中综合交错着一种互渗互透的网状结构。在浪漫主义时期,一切文化的形式都体现出非常明显的个人主义色彩,人们在这时追求的是自我的独立解放,是主观思想的抒发和表达。同时,又将自我意识寄托于客观实在之中,表现出一种尤为特殊的音响“双声性”(3)音响“双声性”意指:音响不仅仅是音响自身,还包含被主体和环境所赋予的东西,根据性质不同,该文认为一共包含三种性质:“形态语境双声性”“意指双声性”等。[6]。音乐若被完全认为是一种形而上的纯粹客体来认识,显然割裂了音乐审美主客体之间的联系。为此一些学者思考,音响本身是否具有“双声性”的特质?从互文性观点来看,无论是非音响文本,还是音响文本都是一个不断互涉互释的“复合文本”,在音响文本之中即存在着“自我”又包含“他性”,换句话来说,音响文本既作为一个单一文本存在,又以“互文本”的概念存在。于是在19世纪出现了很多浪漫主义音乐的代表人物,比如舒曼和勃拉姆斯等。他们一边延续着古典主义音乐的特点,一边开创浪漫主义音乐的先河。在曾经的古典主义框架中更进一步增添人的感情与个性特点,进一步表现出人的独特性与独立性。

从19世纪浪漫主义对整个世界的席卷开始,人民开始更加关注个人命运的未来。尽管不同国家的国情不尽相同,但是人民对于祖国前途的拳拳之心则无异,不同国家的人民都立足于自己民族的觉醒运动奋斗。浪漫主义在西方国家扩散的过程中,也与各个地方的风土人情融合起来,这既丰富了浪漫主义的主体脉络,同时也为民族乐派的诞生提供了土壤。

民族乐派是在继承浪漫主义与古典主义的基础上进行的关于人民生活的艺术反馈,是一种现实主义与浪漫主义的融合。与浪漫主义音乐相比,民族乐派是立足于不同的民族进行书写,无比关注国家的前途命运,这就使音乐整体的走向从个性变成了民族性。

当时的诸多作曲家在创作的过程之中,都以认识本民族音乐文化为基础来确立自己的创作方向和目标,这是一种为自己的民族书写、为自己的民族抒怀、为自己的民族发声、以自己民族深厚的文化为灵感的拯救民族的创造性活动,它不单单是个人的行为活动,在音乐语言之中承载着社会功能和历史责任。

(二)从共时性特征看民族乐派的音乐特色

共时维度中的互文性是指音响文本与同时代音响文本相关联,在横向的音响文本的互文关系中,音响文本的建构表现为对同时代音响文本的拼凑、吸收、改编,使其一方面与同时代音响文本保持某种关系,另一方面又偏离同时代音响文本,从而彰显其新的音响文本价值[7]。

从横向互文关系之中看,音响文本的建构表现出对同时代不同地区民族的音乐风格的细分。例如,挪威民族乐派的风格以爽朗和质朴著称,较善于使用持续低音、交错节拍,以及各种调式旋律、独特和声语言等;西班牙民族乐派的风格则充满了热烈和浪漫,具有浓郁的西班牙民族色彩,还有强烈的浪漫主义气质,尤以格纳拉多斯和阿尔贝尼兹两位杰出作曲家较具代表性;俄罗斯民族乐派则更闻名于世,它具有着深沉而厚重的民族感情,同时又充斥着典型的俄罗斯风格,无论是格林卡还是强力五人团都热衷于在作品之中运用俄罗斯支声复调的写法和民间乐器色彩的抒情写意;而捷克民族乐派的音乐风格与其他的不同,它清新动人、恬静淡雅,在主题上除了具有浓烈的捷克民族民间曲调外,还融入了波西米亚的民间音乐。

因此,无论是从音乐的表现形态还是语汇风格方面来看,总是在纵向的历时性视角之中于对比里发现“差异”,而在横向的共时性视角之中于联系里发现“规律”,所谓互文正是透过应用性再跨越表层,从而寻找出一种宽泛的、鲜活的、多维的文本关系。

三、斯美塔那的波尔卡舞曲及审美价值

(一)斯美塔那与波尔卡

贝德里赫·斯美塔那(Bedrich Smetana 1824-1884) 是捷克著名的作曲家、钢琴家,被认为是捷克民族音乐的奠基者,被誉为“捷克音乐之父”。他出生于一个普通家庭却自小展露出极高的音乐天赋。由于自小接触到大量朴实且纯正的民间音乐,同时受到舒曼、李斯特等浪漫主义音乐家的熏陶,其音乐风格逐渐走向民族化道路,其中最具捷克民族特点的波尔卡舞曲伴随着他一生的创作。

在1848年,斯美塔那参加了革命运动,结识了大量先进的音乐家、文化家,接触到了李斯特的标题音乐还有瓦格纳的乐剧等,由此更激发了他的创作热情。此后,他致力于民族文化的复兴事业,音乐创作内容主要取自人民生活,以体现民族精神,希望用音乐为媒介唤醒麻痹的人民,反抗压迫,争取独立与自由的幸福生活。

斯美塔那所创作的大量的音响文本作品均被认为是具有鲜明捷克色彩的民族主义风格作品。从实体化音响文本的互文关系来看,文本已经由一个具体客观的客体转而成为 “一个意指实践活动与语言生产过程,充满了多元差异的特征,这样的文本便被赋予了超过字面或可感形式之外的内容与意义,从而进入一个开放的、不确定的场,由此获得了鲜活的、自由的、多维的阐释”[8]。在讨论斯美塔那音乐中的民族性音乐风格时,不免需要提到“共同母体”这一概念,它是难以直接具体说明,却隶属于整个语境生态之下,通过一些共同的东西相互渗透融入而成的,它的提出象征着文本符号结构的基本建立。这些作曲家的作品正是拥有了“共同母体”的元素特征,才被进一步地归类为同一风格流派作曲家,从这个意义上来说,斯美塔那的作品不仅仅是他个人的杰作,更是具有互文性的“复合音乐文本”。

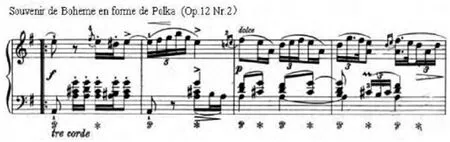

波尔卡 (Polka) 是起源于19世纪早期并迅速风靡全欧的波希米亚地区的一种民间圆圈舞,这种音乐形式不仅是舞曲创作领域最重要的代表性舞曲体裁,还是所有钢琴作品中地位最突出的创作题材。波尔卡舞曲一般以两小节为一短句,八小节一乐句,2/4拍为主,运用三部曲式结构居多,波尔卡不同于一般的进行曲,它并不将节拍重音放在强拍上,与之相反的是波尔卡总是将节拍重音落在弱拍上。并且在音乐元素的运用上,常常会出现一些具有歌唱性连贯性的三连音、六连音甚至是七连音,其中三连音常常会以三对二的形式出现在上行的旋律进行中(见谱例1)。

除此之外,波尔卡的特征音一般是各大小调音阶中的升四度音;而调性方面则是会将自然小调与和声小调交替出现;持续低音、切分音、波音等更是体现了民间音乐风格惯用的手法的创作方式。例如在斯美塔那的作品中,持续低音进行则与民间常用的伴奏乐器“风笛” (bagpipe) 有关, 在谱例的旋律中出现的持续低音就是模仿风笛的效果(见谱例2)。

斯美塔那的一生都致力于对捷克的民族音乐的发展和探索,他勇于借鉴和运用欧洲古典音乐和浪漫主义音乐专业作曲技巧,并且在本民族民间的传统音乐基础上开拓新的音乐风格和艺术形式;他积极汲取波西米亚音乐语汇,使他的作品中个人色彩浓郁,炫技色彩强烈。由此可见,他毋庸置疑是一位杰出的民族乐派代表人物。

(二)民族乐派创作中的审美价值

基于互文性的音乐理论框架,具体且深入分析了19世纪捷克作曲家斯美塔那的钢琴小品后,不免将由表及里继续深思和挖掘民族乐派作曲家在进行艺术创作背后所支撑的一些审美意义。朱光潜先生在其《西方美学史》一书中,将目光从古希腊罗马时期的美学萌芽,一直投射到二十世纪初期的德国古典主义美学,以及车尔尼雪夫斯基等具有代表性的其它流派,他始终希望讨论出结论的一个争辩不休的问题即:“艺术究竟是在一般中寻找特殊还是在特殊中寻找一般”。

关于这个问题,民族乐派作曲家的创作思路给予了笔者诸多启发。在19世纪到20世纪初期,各个国家的作曲家创作了大量脍炙人口的作品,这其中之原由便是这些作曲家善于将自己的主观印象赋予到作品之中,从而唤醒听众的共鸣,使之成为具有普遍意义的客观的东西,将个体的生命体验通过音乐转化为他国相对应听众群体的审美感受,成为全人类共同的生命体验。这无异于通过借助音乐的创作手法将一种具有私密性的“个性”变成了一种“共性”,若从此角度而言,则体现出了“从特殊到一般”规律。

民族乐派作曲家在创作的过程之中不落窠臼,始终在进行多种多样的音乐元素的碰撞,借费孝通的16字美学方针来说,即“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,旨在强调民族乐派作曲家在创造过程中善于吸收和运用古典、浪漫乐派作曲技术方面,始终蕴含着与文化自觉的一致性,并在与古典、浪漫乐派的和合中彰显本民族音乐文化特性。没有故步自封,闭门造车,实现了美美与共。

民族乐派作曲家以其创作实践,为发展本民族音乐文化并使之走向世界提供了一种范本,当民族乐派作曲家承载着民族灵魂以及再造民族灵魂的任务时,当他们在表现民族历史、民族精神与民族情感时,以理性的态度和开放的胸襟接纳外来的音乐文化。“和而不同”不仅体现出时代性、原生性、还体现出创造力和生命力。

四、结语

社会文明的发展大多离不开两个方面: 一是纵向上对本民族文明成果的传承发展; 二是横向对于他国文明成果的吸收借鉴。当处理好本民族文化与外来文化的关系时,对于本民族文化而言,不仅能够提高对自身文化的认识、传承和发展,还能够吸收、借鉴外来优秀文化。若能加以合理运用,这将赋予本民族文化以新的活力。

而民族乐派的音乐家正是以自己的行为在实践与实验,将各种文化与艺术进行碰撞与融合,绽放出了蕴含着民族性的世界钢琴音乐的光芒。本文试图借助互文性概念,从两个层面挖掘了民族乐派的发展脉络和实际音乐风格特征:一是音乐音响文本与音乐非音响文本之间历时与共时的研究,即是民族乐派所创作的音乐与其当时历史文化语境的关联性,使其意义超越了音乐本体自身,具有了共同的价值导向与精神趋向;二是众多音乐音响文本之间的互文性研究,即是探讨民族乐派作品中所潜藏的先前音乐音响文本如何发生吸收、改编和偏离,以及对后来音乐建构的渗透和影响。

钢琴音乐始终在发展和前行,各个民族的文化都与川流不息的历史长河中同呼吸共命运,唯有始终拥有着博大的胸怀和兼容并蓄的修养,才能使音乐的发展一路高歌。