缓释肥条件间歇灌溉对水稻氮素分配及产量的影响

2022-02-13钟盛建张宇航王平章李赵琴周洁宇

钟盛建,何 军,2,张宇航,王平章,李赵琴,郭 健,周洁宇,杨 鹏,廖 薇

(1.三峡大学水利与环境学院,湖北宜昌443002;2.三峡大学三峡库区生态环境教育部工程研究中心,湖北宜昌443002;3.湖北省漳河工程管理局,湖北荆门448156)

0 引 言

缓释肥是一种缓慢释放养分的新型环保复合型肥料。它能降低肥料养分释放速度,延长肥效期,从而满足作物不同生育期的肥料需求[1,2],同时,可提高氮素回收率[3,4],降低环境污染,对农业生产意义重大。另一方面,全球气候变暖导致极端气候频现,干旱范围有明显扩大趋势,旱灾成灾程度有加重趋势[5,6],而节水灌溉方式能够减少农田水分的渗漏和蒸发,提高灌溉水利用率[7-9],减少温室气体排放[10-12],降低干旱对水稻生产的影响。近几年,大量研究证明了缓释肥的增产效果[13-15],但缓释肥和节水灌溉耦合条件下的水稻干物质氮素分配及产量影响机制少见报道。因此,本文选取长江中游典型灌区湖北省漳河灌区开展不同水肥耦合条件下的水稻测坑种植试验,分析黄熟期水稻植株氮素分配及产量特征等,以期为缓释肥节水灌溉耦合的水稻生产实践等提供参考。

1 材料与方法

试验地点位于湖北省漳河灌区的湖北省灌溉试验中心站(30°54′15″ N,112°05′16″ E),气候温暖,年无霜期长,多年平均气温17 ℃,最高月均气温27.7 ℃,最低月均气温3.9 ℃,年降雨量700~1 100 mm,多年平均降雨量947 mm,年均蒸发量(20 cm 蒸发皿)1 300~1 800 mm,年日照总时数1 300~1 600 h。该地区为典型的丘陵地带,地形起伏,耕层土壤以黄棕壤为主,质地黏重,有机质含量相对较低,pH 值为6.8~7.2(水土比1:1),土壤孔隙率为45.5 %,容重为1.33~1.44 g/cm³,夏季以水稻作物为主。

本次研究供试水稻为Y-两优957,属于籼型两系杂交水稻品种。试验采用2 m×2 m的测坑栽植,2020年6月1日移栽,行间距为25 cm×25 cm,2020年9月15日收割,试验共6 个处理:淹灌不施肥(W1F0)、淹灌传统肥(W1F1)、淹灌缓释肥(W1F2)、间歇灌缓释肥(W2F2)、间歇灌不施肥(W2F0)、间歇灌传统肥(W2F1),每个处理设置3 个重复,共计18 个测坑。两种水分管理模式-淹水灌溉(Continuous Flooding Irrigation,CF)W1和间歇灌溉(Alternate Wetting and Drying,AWD)W2的水层控制参照参考文献[16]。两种施肥类型为传统肥F1和缓释肥F2,其中F1 为当地群众习惯模式:氮肥水平以N 计为180 kg/hm2,施基肥时用碳酸氢铵(NH4HCO3),追肥时用尿素CO(NH2)2;磷肥:以P2O5计72 kg/hm2,施过磷酸钙;钾肥:以K2O 计115 kg/hm2,施氯化钾。磷、钾肥作为基肥一次施入,氮肥50%基肥、50%追肥。基肥在插秧整地时施入,追肥(分蘖肥)在移栽后15 d 左右施入。F2:与施入传统肥氮磷钾有效含量相当的缓释肥,插秧整地时作底肥一次性施入。

测量指标包括水稻黄熟期地表各部分干物质质量,各部分吸氮量以及产量及其构成因子。水稻黄熟期收割后进行测产,获取有效穗数、每穗谷粒数、千粒重、结实率,并取植株样分为根、茎、叶、稻穗四部分,于烘箱120 ℃杀青30 min,90℃烘干至恒重称重获得干物质质量。植株吸氮量TN测定根据《NY/T 2419-2013 植株全氮含量测定自动定氮仪法》进行。分析指标包括氮素收获指数,氮肥农学利用率以及氮肥生理利用率。氮素收获指数(%)=籽粒氮积累总量/植株氮素积累总量,氮肥农学利用率(kg/kg)=(施氮区产量-空白区产量)/施氮量,氮肥生理利用率=(施氮区产量-空白区产量)/(施氮区地上部分吸氮量-空白区地上部分吸氮量)。

采用EXCEL2019,SPSS25.0软件进行制图和数据分析。

2 结果与分析

2.1 干物质及氮素分配

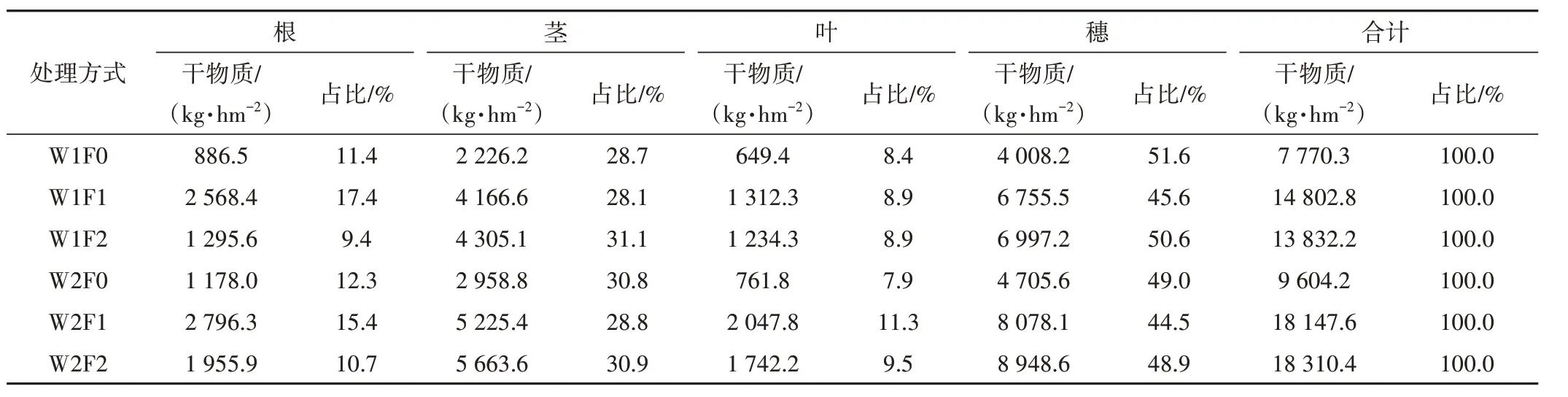

表1为黄熟期植株样干物质质量分配。干物质总量的从大到小依次为W2F2>W2F1>W1F1>W1F2,分别为18 310.4 kg/hm2,18 147.6 kg/hm2,14 802.8 kg/hm2和13 832.2 kg/hm2。W2F1 和W1F1 的根干物质质量分别为2 796.3 kg/hm2和2 568.4 kg/hm2,分别占比17.4%和15.4%,明显大于W1F2 和W2F2。W2F2 和W2F1 的茎干物质量分别为5 663.6 kg/hm2和5 225.4 kg/hm2,大于W1F2的4 305.1 kg/hm2和W1F1的4 166.6 kg/hm2。W2F1 的叶干物质质量和占比最高,为2 047.8 kg/hm2和11.3 %,其次为W2F2,1 742.2 kg/hm2,占比9.5%,W1F1 和W1F2 的叶干物质占比相同,均为8.9 %,但前者干物质质量为1 312.3 kg/hm2高于后者的1 234.3 kg/hm2。穗的干物质质量为W2F2>W2F1>W1F2>W1F1。相同施肥类型条件下,W2 的干物质质量远高于W1,W2F2 条件下的穗干物质量为8 948.6 kg/hm2,比W1F2 高出27.9 %,W2F1 条件下的干物质产量为8 078.1 kg/hm2,比W1F1高出19.6%。

表1 不同水肥处理下水稻黄熟期干物质分配Tab.1 Dry matter distribution under different water and fertilizer treatments

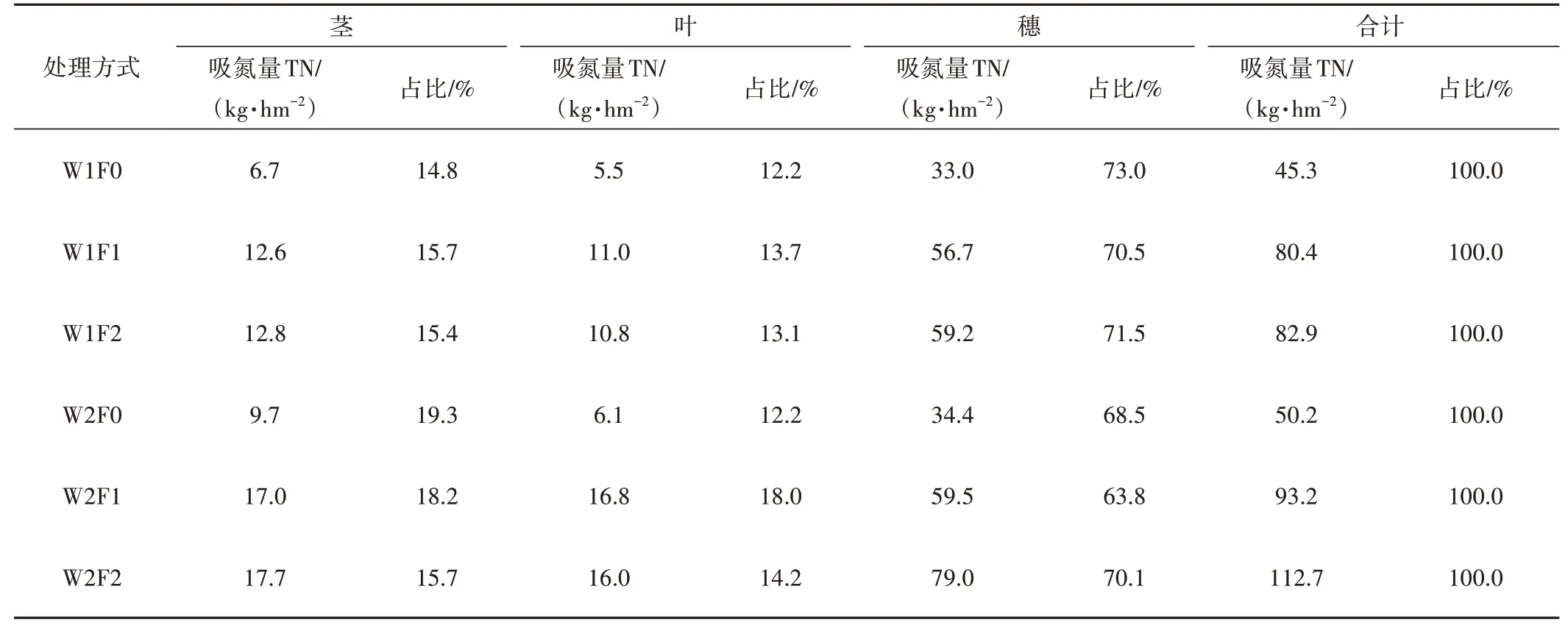

表2为黄熟期植株样地表各部分吸氮量表。不同处理条件下各部分的吸氮量TN 均呈现穗>茎>叶。地上部分吸氮量TN总和,茎和穗的吸氮量TN 从大到小依次为W2F2>W2F1>W1F2>W1F1。W2F2 的地上部分吸氮量TN 总和明显高于其他处理,为112.7 kg/hm2,W2F1,W1F2 和W1F1 的地上部分吸氮量TN 总和分别为93.2 kg/hm2,82.9 kg/hm2及80.4 kg/hm2。W2F2 和W2F1 的茎吸氮量TN 较为相近,分别为17.7 kg/hm2和17.0 kg/hm2,W1F2 和W1F1 的茎吸氮量TN 较为相近分别为12.8 kg/hm2和12.6 kg/hm2,而W2F1 茎的吸氮量TN 占比最高,为18.2%。W2F2 的穗吸氮量TN 最高为112.7 kg/hm2,其次为W2F1和W1F2,其吸氮量TN分别达93.2 kg/hm2和82.9 kg/hm2,W1F1的穗吸氮量TN最小,为80.4 kg/hm2。

表2 不同水肥处理下的水稻氮素分配Tab.2 Rice nitrogen distribution of dry matter under different water and fertilizer treatments

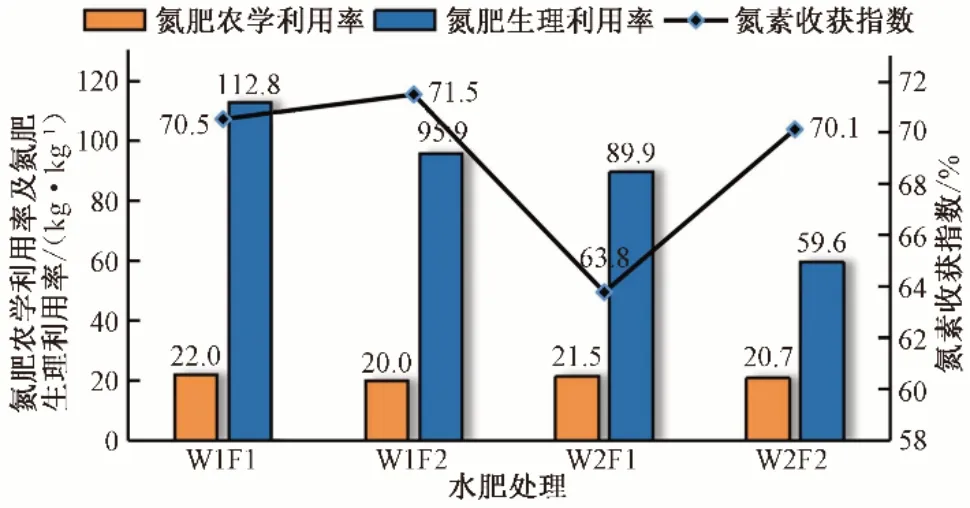

图1 为不同水肥处理条件下的氮素利用。如图1 所示,W1F2 的氮素收获指数最大,为71.48%,W1F1 和W2F2 的氮素收获指数相差较小,分别为70.52%和70.12%,W2F1 的氮素收获指数最小,仅为63.78%。氮肥农学利用率从大到小依次为W1F1>W2F1>W2F2>W1F2,其值分别为22.0 kg/kg,21.5 kg/kg,20.7 kg/kg 和20.0 kg/kg。W1F1 的氮肥生理利用率最高,为112.8 kg/kg,比W1F2、W2F1 和W2F2 分别高16.9 kg/kg,22.9 kg/kg,53.2 kg/kg。

图1 不同水肥处理下的氮素利用Fig.1 Nitrogen utilization under different water and fertilizer treatments

2.2 产量及产量构成因子

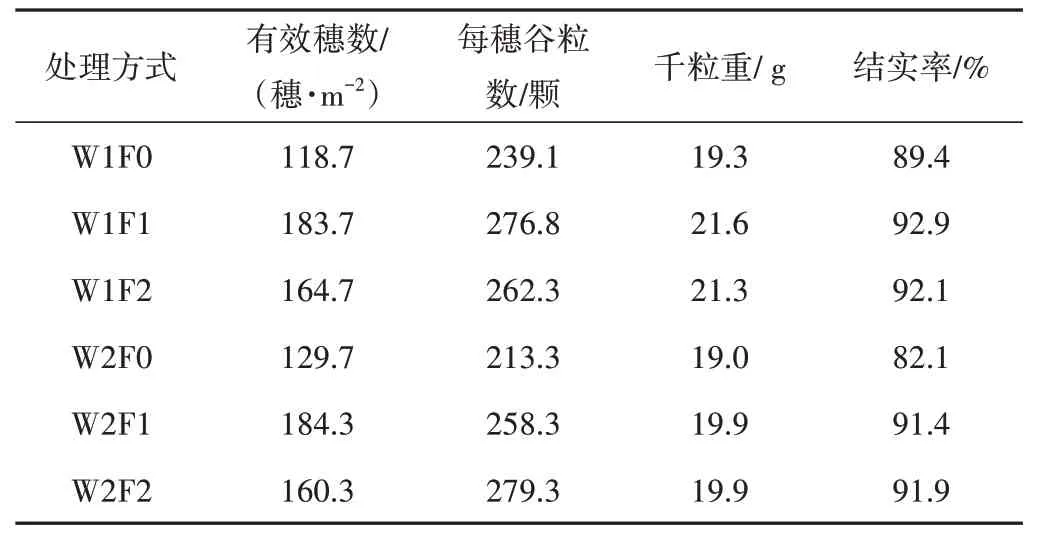

表3为不同水肥耦合条件下的产量构成因子情况。有效穗数最大的处理为W2F1,值为184.3 个/m2,其次为W1F1,达到183.7 个/m2,W1F2 和W2F2 的有效穗数最低,分别为164.7个/m2和160.3 个/m2,现象表明,缓释肥施肥类型会导致水稻有效穗数的降低。每穗谷粒数从大到小依次为W2F2>W1F1>W1F2>W2F1,分别为279.3 粒/穗,276.8 粒/穗,262.3 粒/穗和258.3 粒/穗。千粒重最大的处理为W1F1,达21.6 g,其次为W1F2 的21.3 g,W2F1 和W2F2 的千粒重均为19.9 g。结实率最高为W1F1 的92.9 %,其次为W1F2 的92.1 %和W2F2的91.9%,W2F1条件下结实率最小,仅为91.4%。

表3 不同处理的水稻产量构成因子Tab.3 Rice yield components of different treatments

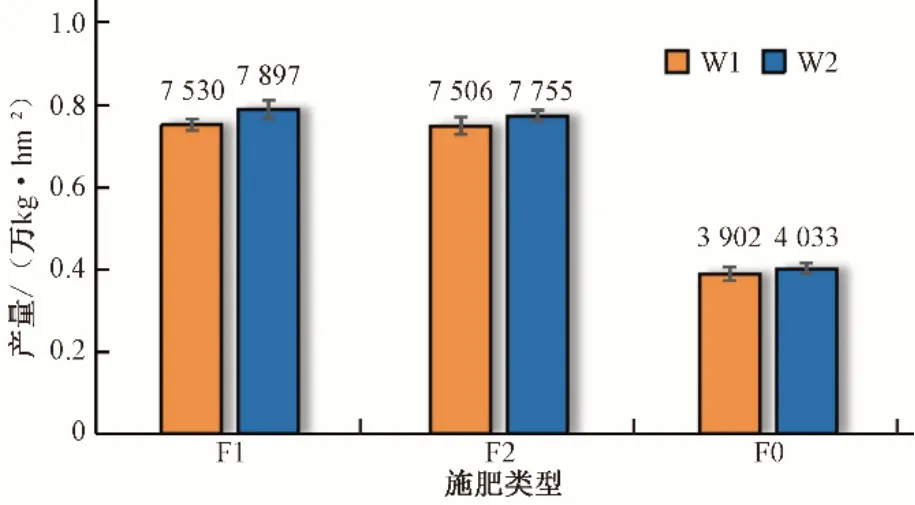

图2 为不同水肥处理下的产量。由图2 可知,产量由高到低依次为W2F1>W2F2>W1F1>W1F2,分别为7 897、7 755、7 530 和7 506 kg/hm2。灌溉模式对产量的影响显著(value=mean±SEM,p<0.05,n=3),在相同的施肥类型下,W2 的产量大于W1,这与何军等[17]人的研究结果一致。W2F1的产量比W1F1 的产量高367 kg/hm2,W2F2 的产量比W1F2 的产量高249 kg/hm2。而在相同的灌水模式下,F1 与F2 的产量差异不显著(p>0.05),F1的产量略大于F2的产量,W1F1的产量仅比W1F2 的产量高24 kg/hm2,W2F1 的产量仅比W2F2 高142 kg/hm2。

图2 不同水肥处理下的水稻产量Fig.2 Rice yield under different water and fertilizer treatments

3 结 论

为探明缓释肥间歇灌条件对水稻氮素分配及产量的影响,在2020年开展了不同水肥处理水稻种植的测坑试验,得出以下结论:

(1)间歇灌溉能明显促进干物质总量及穗部干物质的积累。缓释肥对干物质总量及穗部干物质积累也有一定促进作用。F1 条件下,W2 的干物质总量及穗部干物质量分别为18 147.6 kg/hm2和8 078.1 kg/hm2,分别超过W1 条件下22.6%和19.6%。F2 条件下,W2 的干物质总量及穗部干物质量分别为18 310.4 kg/hm2和8 948.6 kg/hm2,分别超过W1条件下32.4%和27.9%。

(2)间歇灌溉提高了吸氮量及氮素在穗部的积累,从而实现水稻增产。W2F2 的地上部分氮素积累量明显高于其他处理,为112.7 kg/hm2,W2F1,W1F2 和W1F1 的地上部分氮素积累量分别为93.2 kg/hm2,82.9 kg/hm2及80.4 kg/hm2。

(3)缓释肥条件下的氮素收获指数要高于常规肥条件,淹灌条件下的氮素收获指数高于间歇灌溉。氮肥利用率在相同灌溉模式下,常规肥组更高,在相同施肥类型条件下,淹灌组更高。淹灌条件下的氮肥农学利用率要高于间歇灌溉。

(4)灌溉模式对产量的影响显著(p<0.05),W2F1 的产量比W1F1 的产量高367 kg/hm2,W2F2 的产量比W1F2 的产量高249 kg/hm2。施肥类型对产量的影响不显著(p>0.05)。相同灌水模式下,缓释肥条件下的产量略低于常规肥主要是由缓释肥条件下有效穗数降低引起。