拉班—芭特妮芙动作分析视角下京西太平鼓动作形态特征的主题二元性

2022-02-12莎日娜

莎日娜

拉班—芭特妮芙动作分析是由鲁道夫· 拉班(Rudolf Laban)创立,英格尼特· 芭特妮芙(Irmgard Batenieff)、沃伦· 兰博(Warrn Lamb)等人继承和发展的,用于观察、识别和描述如何组织人体动作的理论体系,被广泛应用于舞蹈训练、编创教育、人类学研究、身心疗愈、体育训练和人工智能等领域。通过提供动作描述的方法和研究框架,拉班—芭特妮芙动作分析为破译复杂多变的人类动作提供了一个强大的工具。这一体系将人体动作区分为身体、力效、空间和形体形式,简称BESS①GROFF E. Laban Movement Analysis:Charting the Ineffable Domain of Human Movement[J].Journal of Physical Education,Recreation & Dance,1995,66(2):27—30.,这四个元素在动作过程中交融共生却又重点显现。基于这一微观观察分析的基础,在更为宏观的层面上,该理论将人体动作视为一种内在意图的外在表达,是身体和心理交互的整体过程②周宇,凯伦· 布拉德利,廖彬彬.拉班—芭特妮芙动作研究体系综述[J].北京舞蹈学院学报,2017(3):21—28.。这种整体性往往存在于动作中对立两极的平衡和整合的关系中,即主题二元性(Themes Duality)。拉班最初识别了蕴含于动作中的“内在与外在(Inner and Outer)”“功能与表达(Function and Expression)”“部分与整体(Part and Whole)”和“稳定与移动(Stability and Mobility)”四类主题二元性,每个主题都包含两个相互对立的动作概念,这两类相反的极性在动作中交替反复,共同指向了动作的目的和作用。③Themes are main subjects and ideas that recur regulaty in a body of work as you study movement through the LBMA lens;themes emerge through repeated ideas and motif. each organizing Theme composes two ideas about movement that at first appear to be opposites of each other. 参见:WAHL C. Laban/Bartenieff Movement Studies:Contemporary Applications[M].Champaign,IL:Human Kinetics,2019:21—26.随着拉班—芭特妮芙动作分析理论在当代被广泛运用于跨文化动作研究,动作的主题二元性内涵不断被拓展。从主题二元性出发,以平衡和整合的视角对动作开展分析研究,可以更为全面深刻地理解动作。

京西太平鼓历史传承悠久、群体参与广泛,至今仍活跃于北京地区的节日庆典及广场舞活动中,是非遗舞蹈活态传承的典型。运用拉班—芭特妮芙动作分析这一科学理论的主题二元性整体观和BEES工具,可以发现京西太平鼓因代际传承过程中的变异、反映群体心理意图和价值取向等的特殊表达方式,呈现出同一动作主题在“身体形态”“空间张力”和“力效”三个层面二元并存的特殊舞蹈形态。

一、 限制与释放并存的身体形态

京西太平鼓身体形态层面上的主题二元性主要体现在限制与释放的对立统一,在拉班—芭特妮芙理论指导下需要从识别动作的“身体启动部位”“身体参与部位”“躯干的使用”“重力携带”“脚对地面的关系”“身体连接”④身体连接是表演者如何处理、支持和整合身体动作,这一理论由芭特妮芙及其学生佩吉· 哈克尼(Peggy Hackney)发展。这六个模式包含:呼吸连接(Breath)、核心末端连接(Core-Distal)、头尾连接(Head-Tail)、上下半身连接(Upper-lower)、左右半身连接(Body-Half)、对侧交叉连接(Cross-Lateral)。参见:美国加州大学欧文分校2016年春期学期拉班动作分析(Laban Movement Analysis)课程笔记,洛丽塔· 利文斯顿(Loretta Livingston)授课。等,这些被认为是反映特定舞蹈种类的典型性、具有特定的倾向性的身体形态特征的层面来开展分析。

舞蹈表演者下半身步伐以一种非稳定性支撑全身动作、个人空间移动范围较小、使用道具太平鼓引领全身动作,呈现出限制性的动作连接形态,这与女性表演者裹脚有关。京西太平鼓于肇始之时是由裹脚女性为表演主体的舞蹈⑤高洪伟,张冠玉.北京非物质文化遗产传承人口述史:京西太平鼓[M].北京:知识产权出版社,2018:iii.,表演者双脚重心在前半脚掌,“颤”“拐”“挪”的动律明显。腿部和脚部与地面关系的形态明显是受到旧时裹脚女性舞蹈“非稳定性”的功能特征影响,在代际传承中仍有所遗存,并成为特有的身体表现被存续。表演者躯干以向前微倾为主,头部参与较少。向后甩头、向前低头、抬头看等动作往往会在击鼓后,或向后挥臂,或跳跃这样动作的衔接之处瞬间发生,继而停止,形成一种稍纵即逝的状态,从而形成京西太平鼓特殊的舞蹈韵味。例如“大搧鼓”和“小搧鼓”套路动作对比可以发现,一旦在跳跃的过程中加入头部的后仰,配合张开的手臂、继而含胸低头,会使“大搧鼓”动作幅度陡然增大,舞蹈的造型感也随之增强。表演者在同一单位时间内,完成双手击鼓、挥臂、躯干前倾后仰、跳跃、踏步等动作,同时还要协调对方表演者的节奏,并通过步伐的流动完成队形变化,这种高度的同步身体部位的动作序列模式,使得表演者的空间移动也受到了限制性的影响。

释放的身体形态特征表现在动作“向外放射和向内聚合”的有规律的重复状态。根据拉班—芭特妮芙动作分析方法,京西太平鼓表演者采用以身体部位对侧交叉、结合核心末端连接的模式—即身体上下部位沿着对角线、交叉象限划分,从身体一侧的上象限通过躯干中心和身体另一侧的下象限整合,即右上半身—左下半身或左下半身—右上半身,同时以击鼓动作为始发,使得全身的力量由核心随之传导至四肢,从而支持完成在个人空间中的复杂动作组合。以“小搧鼓”动作为例:表演者以鼓点引领步伐、躯干前倾并滞后脚步动作,左脚向左后方撤步、双手从左髋关节处启动继而向右前方击鼓同时双腿迈步。躯干和手臂向前高方向,继而双臂收缩、躯干前倾,回到聚合状态,由此完成一套动作。太平鼓作为控制舞蹈的主导因素,在运动过程中表演者不得不放弃就近原则,在动作结束后不惜运用双手臂完成最远的交叉路线,回到起始点击鼓开始下一个动作,从而使得京西太平鼓表演呈现出“艮劲十足”的限制与“大开大合”的释放并行不悖的矛盾美感。

京西太平鼓限制与释放的身体形态特征,直接促成了表演者的身体在三维空间中复杂的反向运动、梯度螺旋旋转和贯穿机体的深度对角线连接支撑,从而使其身体形态也具备拉班—芭特妮芙动作分析体系空间及空间张力(Space Tensions)的典型特征。

二、 让渡与守护共生的空间及张力

已有文献资料将京西太平鼓舞最为典型的表演风格总结为“人舞鼓、鼓缠人”①高洪伟,张冠玉.北京非物质文化遗产传承人口述史:京西太平鼓[M].北京:知识产权出版社,2018:iii.,这一表述立足传统舞蹈研究视角,区分和整合了表演者主体与表演道具太平鼓的关系,而拉班—芭特妮芙动作分析理论作为方法,却可以得到“表演者个人空间中的空间张力构成,以及个人空间与一般空间的交叠共生”的另一维度的二元性考察。

首先,“人舞鼓”呈现出表演者使用道具划定出个体空间和一般空间的边界。表演者手持鼓,在上半身个人球体空间(kinesphere)②个人球体空间(kinesphere)是围绕着每个人的个人空间,是不需要迈步就可以接触到的空间,它可以向任何方向延伸。当移动时,个人球体空间围绕着动作者并跟随移动,个人球体空间是拉班“空间和谐”理论的概念之一,个人球体空间之外是一般空间。参见:NEWLOVE J,DALBY J. Laban for All[M].London:Routledge,2004:17.的远端边缘作出各个定向方位上的连贯动作,以鼓呈现动作轨迹,塑造空间。例如“圆鼓”套路:表演者手持鼓和藤条,从身体右上部空间开始—经过后方绕到左旁—再回到身体中线附近。鼓的运动为表演者划定了一个边界清晰的封闭空间,使其他的表演者没有机会进入这样的一个被营造出的空间中。根据表演者性别、身体构造及个体表现风格的差异,舞鼓动作塑造的个人空间范围也不尽相同。在“拉抽屉”“追鼓”等套路中,表演者在用鼓完成个体空间塑造的同时,通过队形的移动变化完成一般空间的塑造。然而颇有意味的是,在这样一来一去的追赶和抢占的过程中,在双方距离较近的情况下,表演者保持着个人空间的封闭性,同时通过“闪”“躲”“跳”等动作让渡出一部分空间给对方。

从观者的角度来看,这样的动作形态呈现出双方表演者既亲密又保持个人空间的边界不被打破的状态,没有出现个体空间的重叠,而是在这样一种让渡与守护并存的空间移动中完成表演。一般空间组织了个人空间,包括身体如何在空间中移动,以及他们如何与周围的环境进行互动。交叠或远离是一般空间中群体文化的显现,最能够体现群体舞蹈的社会性互动,揭示舞蹈文化实质。③参见:BARTENIEFF I,LEWIS D. Body Movement[M/OL].Routledge,2013:129[2022—03—29].https://www.taylorfrancis.com/books/9781136758379.京西太平鼓发生于北京西部门头沟地区,该地区是传统的北方古文化村落聚集区,具有浓郁的北方人文传统和建筑风貌,是以中街为轴,左右对称的院落群格局,主要空间形态以线性空间为主的居住街区。这样的村落生活和院落格局形态,在一定程度上形塑了太平鼓表演的套路,例如“四方斗”套路的对称交叉、用4人或者8人队形的调度表现日常生活中抽屉拉开、关上的行为—“拉抽屉”;用对称的环形路线,表现出走街串巷拉家常的“串胡同”套路;用头部向前顿点的动作,模仿农家常见的“斗公鸡”套路等,通过辐状的定向性动作,完成个体空间在一般空间中的存在形式。这些当地民众文化生活的形态,抽象形塑出京西太平鼓的独特表演套路和空间呈现,经过200余年的传承,在今天仍然保有鲜活的生活气息。

其次,“鼓缠人”表现为道具的使用外化了表演者个人空间充盈着的复杂空间张力(Spatial Tensions)。拉班—芭特妮芙动作分析理论中,空间张力被定义为“人体如何投入空间、如何释放紧张感,由此稳定和调动人体在空间中的质量”①Spatial tensions are the investments of the body. Movement is a continuous gradual shifting of spatial tensions. You invest in and release spatial tensions to experience the stabilizing and mobilizing quality of space that“guarantees upright stability as well as continuous readiness to move into space.参见:WAHL C. Laban/Bartenieff Movement Studies:Contemporary Applications[M].Champaign,IL:Human Kinetics,2019:129—131.,分为上下的垂直张力、左右两侧的水平张力和前后形成的矢状张力等。空间张力不是孤立存在,需要有一组对应的反张力(Countertensions)与之共存,维系平衡。与特定身体表现模式匹配的空间张力,作用于动作力量的聚集或释放、恢复或过渡,从而凸显了动作的流动性。京西太平鼓动作形态中鼓的运动轨迹,标记了京西太平鼓表演者个人球体空间中的各个方向,从而为观察这些空间张力变化提供有效支持。上文论述的身体姿势姿态、身体连接模式的使用,可以较为清晰地观察到京西太平鼓表演中空间张力呈现出多样交错的矩阵状态,而这就是呈现“鼓缠人”特征的原因。

第一,“鼓缠人”表现在表演者身体垂直维度上的向上张力与向下反张力的对抗中。北京西部,尤其是门头沟地区地处京西古道,是华北平原向蒙古高原延伸的腹地,这里永定河水系发达、商贾云集、文化多元开放。这里世代生活的乡民经济富足、生活舒适,性格豪爽、积极乐观,有较多的闲暇时光开展休闲娱乐活动。这样的群体心理映射在京西太平鼓舞蹈形态中呈现上升的形体品质(Rise Shape Quality)。“大搧鼓”“小搧鼓”“圆鼓”等套路中,鼓、手臂、躯干等大部分身体部位尽力摆脱地心引力,向上动作,但相反的“屈膝而行的步伐”却着意降低重心、顺从地心引力,形成向下的反张力。而偶尔爆发力量的跳跃,在瞬间投入全身的参与,则更加强化了垂直向上的空间张力占有主导地位的观察者视角感受。第二,“鼓缠人”也表现在“从身体中心线向外辐射和向内聚集”的空间张力对抗中。京西太平鼓每一个套路的起始动作是击鼓,藤条和鼓点接触的瞬间将身体能量聚集于躯干中心,伴随着藤条和鼓分离的手臂动作,表演者将聚合的能量从中心向个人球体空间中的垂直维度、水平维度以及矢状维度发散,到达的每一个方向都会与身体核心形成紧张感,从而塑造向外辐射的空间拉力。在经过数个动作的力量释放之后,随着击鼓的需要,再一次向内聚合收缩至躯干中心形成收缩的空间张力,形成了“鼓不离人”的视觉感受。辐射和聚集的能量程度依据表演者的身体结构和肌肉力量呈现出差异化。女性和儿童的太平鼓表演两者均衡,而男性表演者则较多的呈现向外辐射。第三,“鼓缠人”还表现在一般空间中表演者的交错互动中。京西太平鼓表演人数限定为双数,主要目的是为了完成“对舞”的形式。两人或者四人对舞的形式需要的是表演者的互动,决定了一般空间中矢状维度上的向前、向后的空间张力特征,太平鼓这种舞蹈形式与强调在村落文化中承担着人际关系互动的民俗意义有着千丝万缕的关联。

同身体表现层面的限制与释放相对应,京西太平鼓动作形态在空间及空间张力的作用下,体现着“守护与让渡“的另一个二元性:表演者以道具鼓恪守自己边界,同时试探对方的边界,彼此的个人空间不共享、不交叠,但却在一般空间中一来一往交错进退。拉班—芭特妮芙动作分析体系认为身体表达、空间配置这些外在可见的表现,都源自动作发生的内在动机,从而为继续深入考察京西太平鼓身体表达的内在意图提供了力效层面的理论支撑。

三、 个性与共性交织的力效

动作最初发生的内在冲动被拉班称为“力效”。②Laban identified space,weight,time and flow as motion factors toward which performers of movement can have different attitudes depending on temperament,situation,environment and many other variables. The attitudes toward the motion factors he called in German antrieb,a combination of an (on) and trieb (drive),representing the organism’s urge to make itself known. In English translation,antrieb has become Effort. 力效代表个体想要“让别人知道自己的冲动”。在德语中,动作发生的冲动被称为antrieb,是an (on)和trieb (drive)的组合,英文译为“Effort”,郭明达译为“力效”。参见:BARTENIEFF I,LEWIS D. Body Movement[M/OL].Routledge,2013:51[2022—12—29].https://www.taylorfrancis.com/books/9781136758379.每个人的动作都和力效紧密相关,力效是动作的起源和内在方面。拉班对力效给予极高的评价:人类的力效可能性丰富多变,这种变化正是人类戏剧性行为的主要来源。③LABAN R von,ULLMANN L. The Mastery of Movement[M].Alton:Dance Books,2011:9—12.拉班—芭特妮芙动作分析体系将力效划分为四个可以被观察的要素,分别是时间(Time)、空间(Space)、重量(Weight)和流畅度(Flow)①因为动作与心理活动的紧密联系,拉班认为力效四要素与荣格(Carl Gustav Jung)的意识四功能有关。时间要素与人的决策力相关联,反映着让事物以非预期的、快速的(Sudden)方式发生,还是以逐步的、持续的(Sustained)方式发生。空间要素与人的注意力相关联,反映着人对事物的反映方式是直接的(Direct)还是间接的(Indirect)。重力要素与人的意图相关联,决定去做某件事是持有坚定有力的(Strong)态度还是怠慢无力的(Lignt)态度。流畅度要素与人的表现力相关联,反映着人适应事物发展的过程,它可以控制(Control)这个过程,或者可以放任自流(Free)。由于流畅度要素贯穿于其他三要素之中承载能量的流动和分配,在开展动作分析时往往强调前三个要素的主体地位。参见:BARTENIEFF I,LEWIS D. Body Movement[M/OL].Routledge,2013:51—53[2022—03—29].https://www.taylorfrancis.com/books/9781136758379.。力效是人类神经能量的释放,它无法脱离内心活动的参与,是人的智力、情感和精神状态的可见表现,是追求被认为有价值目标或精神状态的结果,这种追求过程的意向和通过行动实现意向之间的连接,存在于外在的身体表现、空间配置和内在的隐蔽冲动矛盾中。聚焦于京西太平鼓的力效考察,就是希望能够厘清这种连接内心的冲动与外在动作展现的关系。

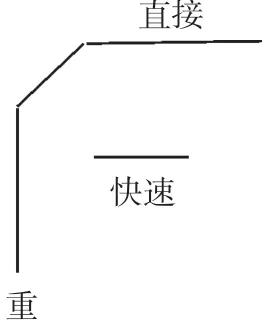

拉班对于力效秉持着群体力效的共性和个体力效的差异并存的观点。一方面,认为力效比思想更容易传播,并且一群人的力效,在集体的场域创造了气氛。②参见:THORNTON S. A Movement Perspective of Rudolf Laban[M].London:Macdonald and Evnas,1971:47.力效是反映寻求内在情感态度的外在表现,是可以观察到的最重要的动作发展模式,直接反映着人的心理态度、性格以及他所追求的价值观。上述力效要素根据舞蹈目的和价值指引的需要,在表演者的记忆和动作习惯中被有意的挑选加工、分离或整合形成固定的力效组合,进而配合有规律的重复动作序列形成特定的舞蹈种类。当舞蹈动作力效在族群心理特质和动作模式的长期积淀中完成固化,群体的动觉共情就随之产生,在群体仪式表演及其代际传承中加强族群的团结。根据身体和空间的使用方式考察,京西太平鼓表演者群体的力效呈现出有规律的重复序列:每一个套路的开始以击鼓作为标志,需要躯干和四肢在瞬间完成快速定向聚合,呈现为“快速/重/直接”的力效。击鼓动作完成后能量向外扩散,表演者抖动鼓柄上的金属环使之相互碰撞发声并根据不同的套路完成四肢躯干的动作,呈现“持续/轻/间接”的力效。套路动作结束时身体再一次回到聚合状态,击鼓重复。表演者使用击鼓声、抖环声强化了力效的效果,表演通过鼓点的间隔调整动作进程。由此,可以分析出京西太平鼓表演在套路动作力效表达方面,呈现出“快速/重/直接—持续/轻/间接—快速/重/直接”的重复序列特征(见图1),配合不同套路的身体参与部位等形成不同的套路动作风格。

图1 京西太平鼓套路动作力效重复序列③ 图片来源:莎日娜绘制。

另一方面,拉班承认每个个体都有扩大个人力效能力发展范围的倾向的个性化特征,鼓励个人可以发展他的自然能力,并且通过力效的实践经验实现。拉班一直在寻找被认为是“典型风格”(Typical Style)之外的东西。他对动作的偏差和变化很感兴趣,他关注一个社区、一个社会阶层或一个历史时代的典型舞蹈特征进行区分,以便最准确地感知风格和个人自发的特征。④LABAN R,ULLMANN L. The Mastery of Movement[M].Alton:Dance Books,2011:106.非遗舞蹈不同于剧场表演,表演者极富个性化,这也决定着非遗舞蹈力效的丰富多样。录制于20世纪七八十年代的京西太平鼓视频资料⑤巫允明.中国原生态舞蹈文化(视频集锦)[M].上海:上海音乐出版社,2010.显示:裹脚老年女性的“大小搧鼓”“斗公鸡”套路动作范围基本上局限于近身距离、身体拧转倾斜幅度不明显、步伐距离较近等形态,呈现出“持续/轻/间接”的力效组合(见图2)。而当代京西太平鼓的传承人高洪伟(男)的舞蹈动作腾踏跳跃、干脆利落、张力十足,呈现出“快速/轻/直接”的力效特征(见图3)。对比旧时裹脚女性和今时传承人的太平鼓表演,可以发现明显的变化—空间和时间两个力效要素走向两极的对立分化。究其原因,表演者性别发生变化,使得太平鼓力效呈现出不同的状态。据高洪伟介绍,其父亲高启殿是三家店地区有记载以来表演太平鼓的第一位男性,也是从他开始,赋予了太平鼓不同于旧时女性打鼓的力效特征。这是一个值得注意的现象,即表演者性别的差异在很大程度上影响着非遗舞蹈的形态变化。然而即便是同性别表演者,因为自身身体构造和生活经验的不同,也会造就不同的力效模式—京西太平鼓的另一位男性表演者李根国的表演则呈现出“快速/直接/重”的力效特点(见图4),与高洪伟在力效的重量要素中出现对立。据了解李根国常年练习武术,中国传统武术低重心的动作模式对他的影响也表现在太平鼓表演中。

图2 女性表演者动作力效① 图片来源:莎日娜绘制。

图3 高洪伟动作力效② 图片来源:莎日娜绘制。

图4 李根国动作力效③ 图片来源:莎日娜绘制。

拉班—芭特妮芙动作分析理论通过“身体、力效、空间和形体形式”四个具有相对独立却又不可分割的视角,以主题二元性的整体动作观念,对特定的舞蹈形态开展全面观察,为探究中国非遗舞蹈的动作形态研究提供了一种从舞蹈本体出发的视角和方法。舞蹈形态如何被文化赋予意义、被环境塑造、被传承变异等问题或许可以通过理性逻辑指导下的分析方法描述、观察和辨识,从而对舞蹈的结构、风格及其隐含的深层文化主题进行更深层面的阐释。以京西太平鼓为代表的中国非遗舞蹈,是蕴含深刻文化意味的集体生活模式在群体中的传承。从动作本体出发研究其塑形原因,总结中国非遗舞蹈的研究经验,建立在西方哲学逻辑基础上的拉班—芭特妮芙动作分析理论体系,不失为一种研究视角的补充和完善,对于该理论的实践和发展也具有积极意义。