教育硕士信息化教学能力发展状况调查研究

2022-02-12谷春雨周华丽

张 莉,谷春雨,周华丽

(北京联合大学 师范学院,北京 100011)

随着“互联网+教育”的快速推进,党和国家越来越重视师范生的信息化教学能力培养。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,要强化信息技术应用,提高教师应用信息技术水平[1]。教育部《教育信息化2.0行动计划》将信息技术与教育教学深度融合作为核心理念[2]。教育部印发《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 的意见》,要求高度重视教师信息化教学能力的培养,实现信息技术和教育教学的深度融合[3]。在此背景下,本研究组织开展了教育硕士信息化教学能力发展的学生自我评价调查,旨在了解其信息化教学能力状况,诊断和发现其中的问题,为提升教育硕士培养质量提供参考。

1 教育硕士信息化教学能力的内涵

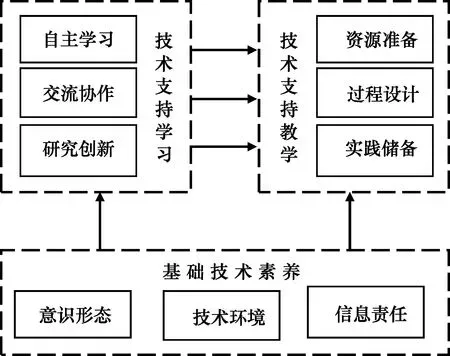

信息化教学能力是指教师运用信息技术手段或在信息化教学环境下,为实现教学目标而必须具备的教学开发、设计、实施、管理、诊断、评价、研究等能力[4]。基于2014年教育部颁布的《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》,任友群提出了师范生信息化教学能力标准(图1),将师范生信息化教学能力分成基础技术素养、技术支持教学和技术支持学习3个维度[5]。

图1 师范生信息化教学能力标准[5]Fig. 1 Standards of Information-based Teaching Ability for Normal School Students

其中,基础技术素养是师范生必备的基础能力,即主动学习和主动运用信息技术的意识与态度、必备的教学软硬件及平台掌握情况,以及基本的信息道德和信息素养;技术支持学习是师范生作为学生或 21 世纪人才必须掌握的能力;技术支持教学是师范生未来从教的必备职业技能[6]。

2 教育硕士信息化教学能力发展状况调查

本文以北京联合大学为例,对教育硕士信息化教学能力发展状况进行调查,参照闫寒冰和任友群等开发的师范生信息化教学能力评价工具的相关指标[6],结合学校实际,对教育硕士在校生设计调查问卷。本次调查共发放问卷52份,回收51份。从性别上看,女生占88.24%,男生占11.76%;在年龄构成上,21~30岁人群占94.12%;在教育经历方面,80.39%的学生在本科阶段接受过师范教育;在接触网络方面,92.16%的学生有5年以上网龄。

根据图1所示的师范生信息化教学能力标准,对调查数据进行分析,得到调查对象的信息化教学能力发展状况。

2.1 基础技术素养

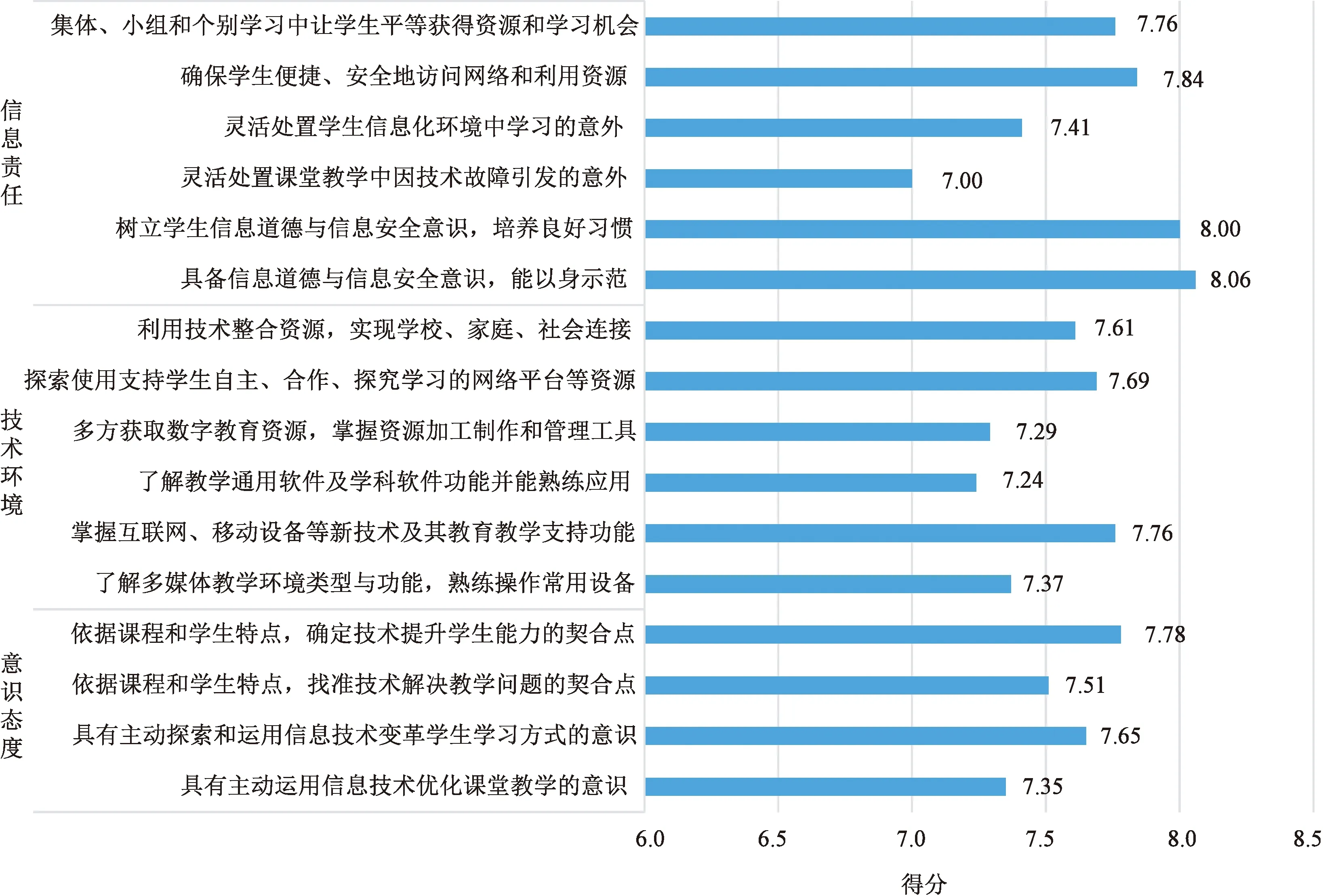

基础技术素养分为意识态度、技术环境和信息责任3个方面,包括若干具体项目,每项满分为10分。从图2数据分析可见,教育硕士对自己的信息技术基础素养总体给予了较高评价。

1)意识态度,指关注信息技术的教学应用与进展,具有主动学习、探索和运用信息技术支持终身学习和发展的意识等。从调查数据看,教育硕士评价较高的是,主动运用信息技术优化学生学习方式的意识,能够依据课程和学生的特点,找到技术提升学生能力的契合点;评价偏弱的是,主动运用信息技术改进课堂教学,找到技术解决教学问题的契合点等。

2)技术环境,指对教学相关硬件设备、通用软件、学科专用软件及网络教学平台的掌握情况。从调查数据看,教育硕士评价较高的是,掌握互联网、移动设备等新技术,使用支持自主、合作、探究学习的网络教学平台资源,以及利用技术整合学校、家庭和社会教育资源等;评价较低的则包括了解多媒体教学环境、熟练操作常用设备,获取数字教育资源、掌握教育资源加工制作和管理工具,以及了解通用和学科软件功能并熟练应用。

图2 教育硕士的基础技术素养评价Fig. 2 Evaluation of Basic Technology Literacy of Master of Education

3)信息责任,指与信息道德和安全相关的素养,可从规范自身和影响学生的双重角度考量。从调查数据可见,教育硕士对自己及其培养学生的信息道德和信息安全方面的评价最高,对让学生便捷、安全和平等地访问网络、利用资源及获得学习机会方面的评价较高,对灵活处置信息化环境中的技术故障和学习意外的评分最低。

综上可见,教育硕士在基础技术素养方面的评价较好,总体感觉偏弱的问题包括:技术与课程教学如何有效整合、多媒体教学环境与设备的使用、教学通用软件和学科软件的使用、数字化教育资源的制作与管理、技术应用于教学中的意外状况处理等,今后需要采取针对性的有效措施予以改进和提升。

2.2 技术支持学习能力

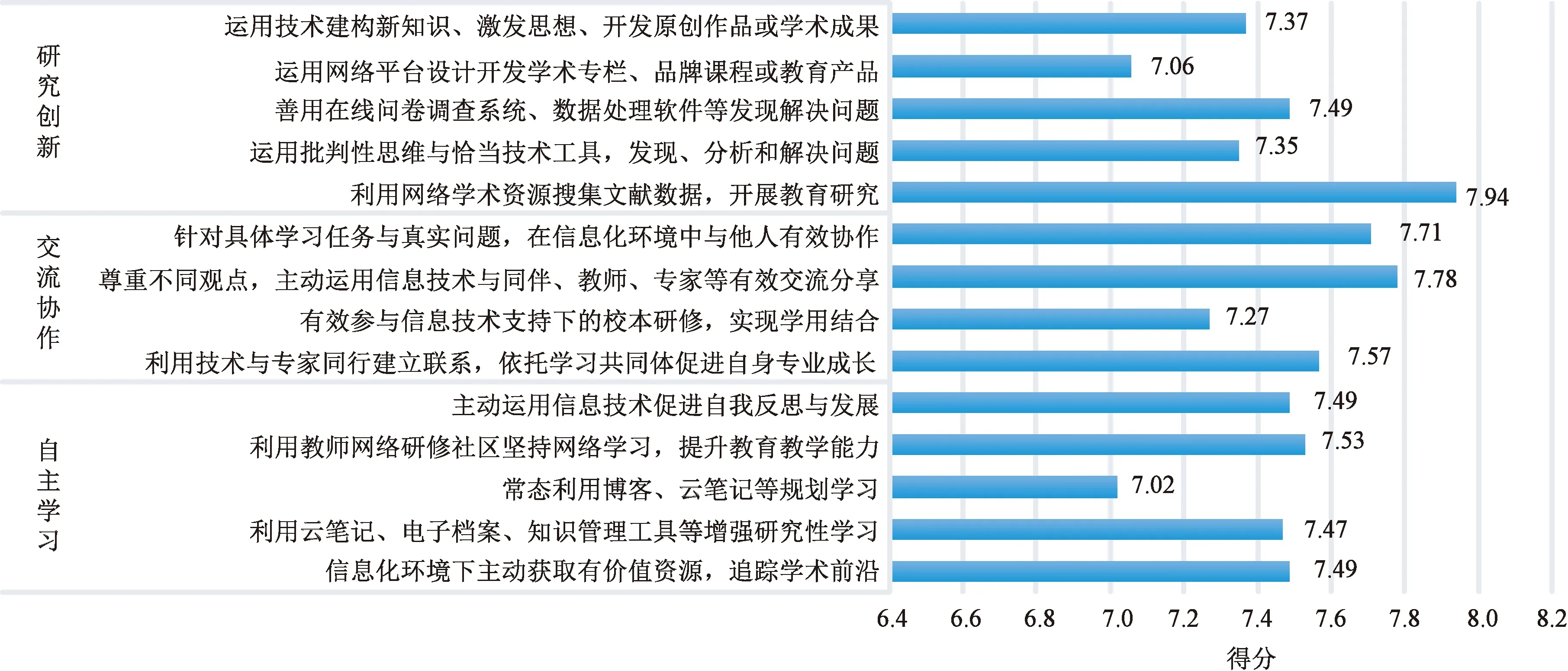

技术支持学习分为自主学习、交流协作和研究创新3个方面,包括若干具体项目,每项满分为10分。从图3数据分析可见,教育硕士对自己运用信息技术支持学习的状况总体给予了较高评价。

1)自主学习,指运用信息技术支持开展自主学习的能力。从调查数据看,教育硕士自我评价整体较高,教育硕士能够利用教师网络研修社区坚持网络学习,提升教育教学能力;可以在信息环境下主动获取有价值的资源,追踪学术前沿;主动运用信息技术进行自我反思和发展等。其中相对较弱的是,常态化利用博客、云笔记等规划自己的学习。

2)交流协作,指针对具体学习任务或真实问题,主动运用信息技术进行有效沟通、分享、协作、反思和改进的能力。从调查数据看,教育硕士自我评价整体较高,教育硕士能够尊重不同观点,通过信息技术与同伴、教师和专家交流分享;针对具体学习任务和真实问题在信息化环境中与他人协作;利用技术联系专家同行,依托学习共同体促进专业发展等。表现偏弱的是,有效参与到信息技术支持的校本研修中,促进学用结合。

3)研究创新,指运用信息技术,发现和分析问题、搜集分析数据,并能创造性解决问题的能力。从调查数据看,教育硕士自我评价整体较高,比较高的是利用网络学术资源搜集文献数据,开展教育研究;其次是善用在线调查系统、数据处理软件、批判性思维及相关技术等发现和解决问题,运用新技术建构新知识,设计和开发新产品(作品)或学术成果等;评价最低的是运用网络平台设计和开发学术专栏、品牌课程或教育产品。

图3 教育硕士的技术支持学习能力评价Fig. 3 Evaluation of Technology Support Learning Ability of Master of Education

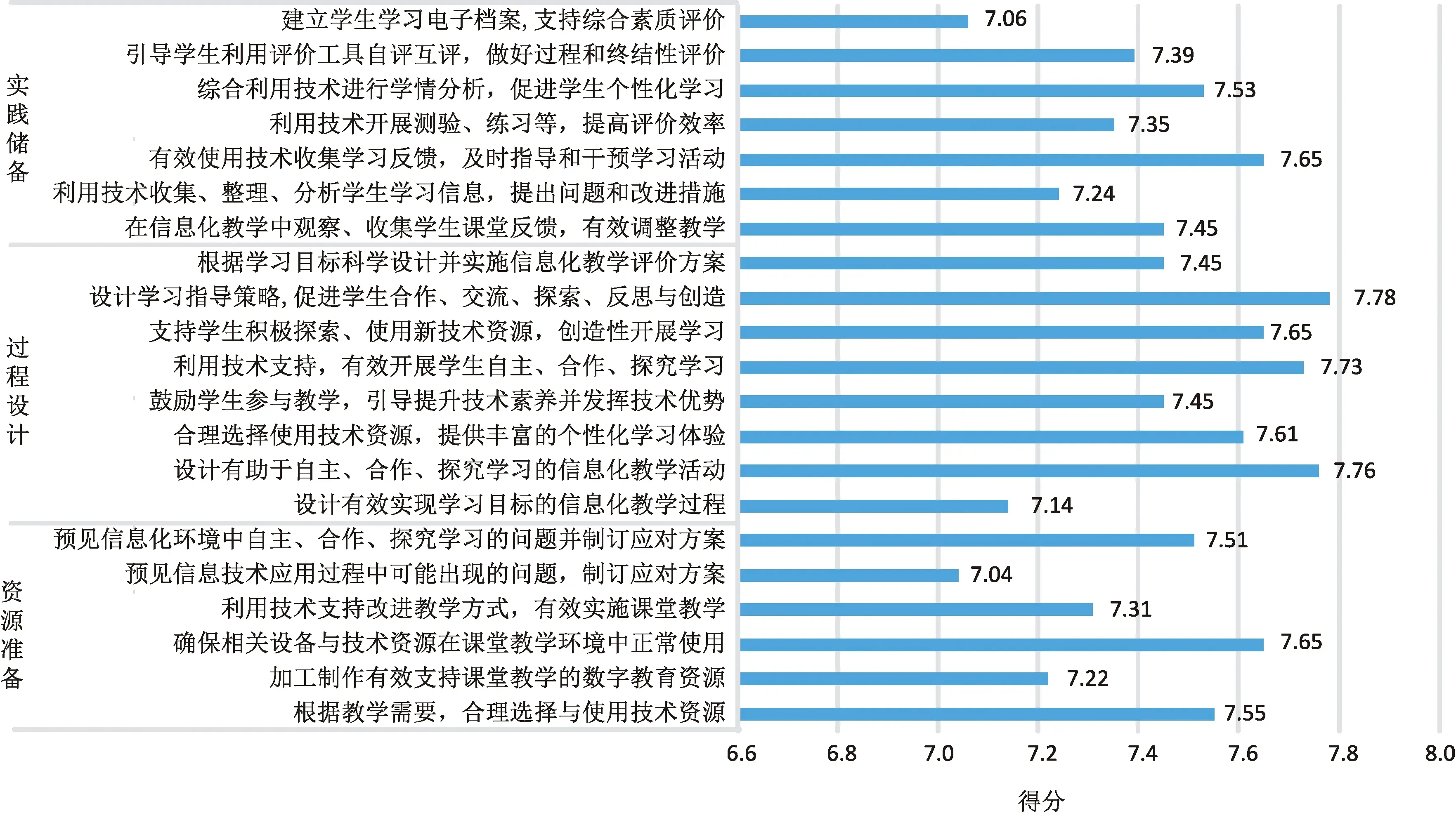

图4 教育硕士的技术支持教学能力评价Fig. 4 Evaluation of Technology Support Teaching Ability of Master of Education

综上可见,教育硕士在技术支持学习方面评价较好,理解信息技术对自身学习和专业发展的重要性。总体感觉偏弱的问题包括:利用博客、云笔记等规划专业学习,基于信息技术有效参与校本教师研修,运用网络平台设计和开发学术专栏、品牌课程或教育产品等。

2.3 技术支持教学能力

技术支持教学分为资源准备、过程设计和实践储备3个方面,包括若干具体项目,每项满分为10分。从图4的调查数据分析可见,教育硕士对自己运用信息技术支持未来教学的状况总体给予了较高评价。

1)资源准备,指预设教学情境,合理规划、制作、选择、评价、优化和管理数字化资源,以及为学习者提供个性化、多样化学习体验的能力。从调查数据看,教育硕士自我评价尚可,比较高的是,根据教学需要合理选择技术资源,确保课堂教学中设备和技术正常使用,预见学生在自主、合作、探究学习方面的问题等;相对较弱的是,在预见信息技术应用中可能出现的问题并制订应急预案,制作有效支持课堂教学的数字教育资源,利用技术支持改进教学方式并有效实施课堂教学等。

2)过程设计,指信息化教学过程设计方面需掌握的能力。从调查数据看,教育硕士自我评价尚可,比较高的是,有助于学生自主、合作和探究学习的信息化教学活动设计,促进学生合作、交流、探索、反思的学习指导策略设计,有效利用数字教育资源并为学生提供个性化和多样化的学习体验等;相对偏弱的是,设计有效实现学习目标的信息化教学过程,以及根据学习目标科学设计并实施信息化教学评价方案。

3)实践储备,指教学实施过程中需要的应用技能。师范生更多地通过微格教学等模拟教学情境来学习和掌握技能并迁移至未来教学中。从调查数据看,教育硕士自我评价尚可,比较高的是,基于技术收集学生反馈,指导干预学生学习,进行学情分析;相对偏弱的是,基于学生的学习信息发现问题,开展测验和练习并提高教学评价效率,建立电子档案并开展学生综合素质评价等。

教育硕士的培养目标是成为未来的优秀教师,课堂教学是开展教学的重中之重。通过自我评价调查可见,教育硕士在利用和开发数字化课程教学资源、与教学目标匹配的信息化教学过程设计及教学评价方案设计等方面还有待提高。

3 教育硕士信息化教学能力培养成效评价与反思

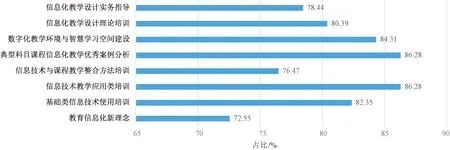

3.1 课程与教学环节的培养成效评价

教育硕士信息化教学能力的培养成效,与师范教育阶段教育信息技术类课程设置和校内外实践教学环节直接相关。通过图5的调查数据分析可见,教育硕士对学校信息化教学相关课程与环节的成效评价较高,各选项选择“比较有用”或“非常有用”的学生比例都在70%以上。其中,对基础技术类、信息技术教学应用类、信息化教学设计理论类、科目课程信息化教学案例分析、数字化环境与智慧学习空间建设等方面的评价较高,各项有用性评价均在80%以上。相对偏弱的是教育信息化新理念(72.55%)、信息化教学设计实务指导(78.44%)及信息技术与课程教学整合方法培训(76.47%)等方面,学校需重视和加强。

图5 信息化课程与教学环节成效评价Fig. 5 Evaluation of the Information-based Course and Teaching Effectiveness

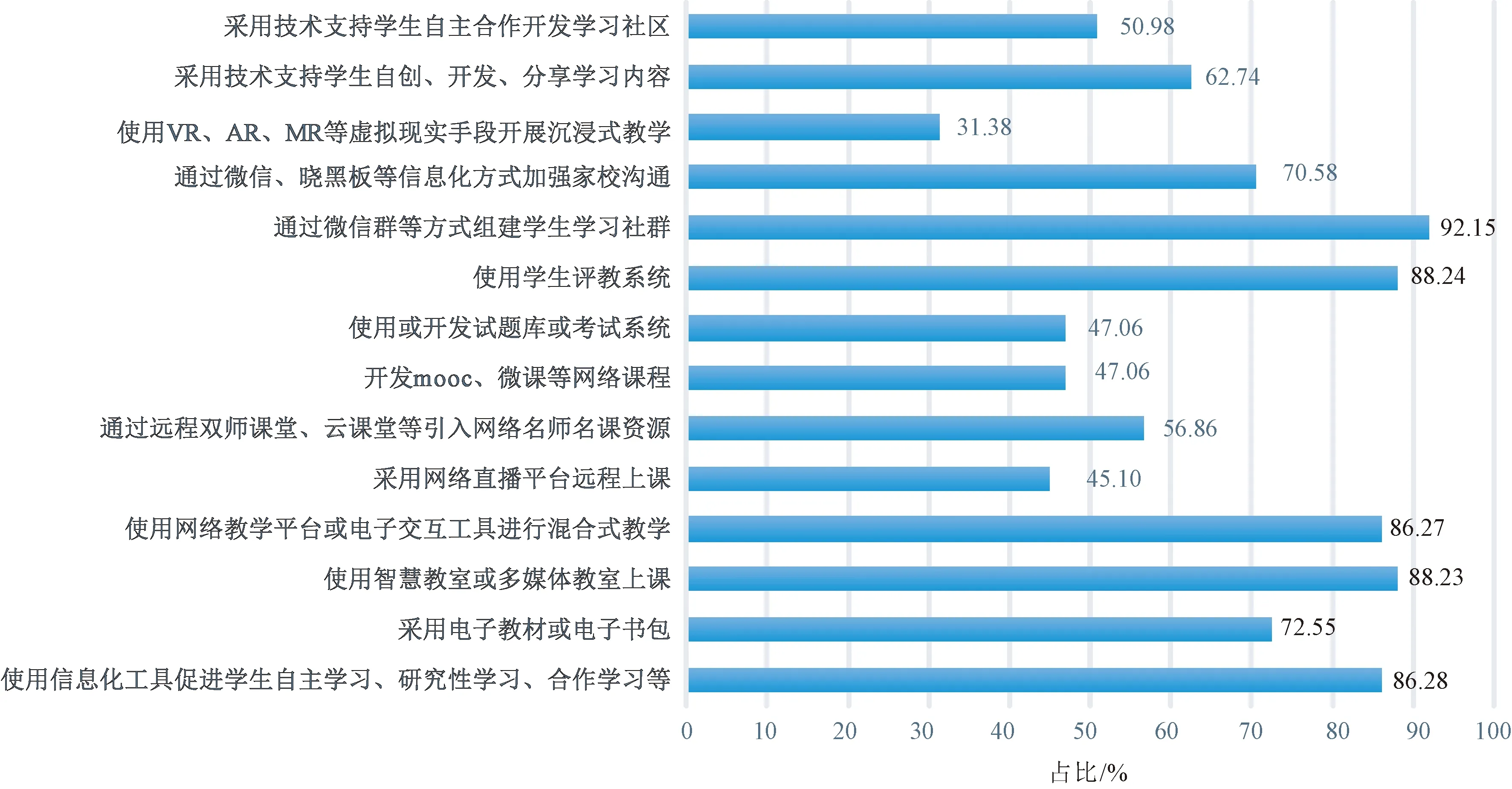

3.2 授课教师信息技术使用情况评价

授课教师的信息化教学使用情况对教育硕士产生直接影响。Foulger等指出,教师教育者应掌握教育信息技术的政策与标准,这是培养未来教师信息化教学能力最直接的一环[7]。通过数据分析发现,授课教师通过微信群等方式组建学生学习社群(92.15%)是最常用手段,智慧教室、多媒体教室、网络教学平台、学生评教系统、利用信息技术促进学生自主与合作学习等,使用率均在85%以上。技术使用率较低的是VR、AR、MR等虚拟现实沉浸式教学(31.38%),网络直播平台远程授课(45.10%),试题库或考试系统(47.06%),MOOC、微课等网络课程(47.06%)等,详见图6。尤其是随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的提出,数字中国、智慧社区等将成为未来的重要发展方向,学校还应逐步加强“人工智能+教育”方面的教师能力专项培养。

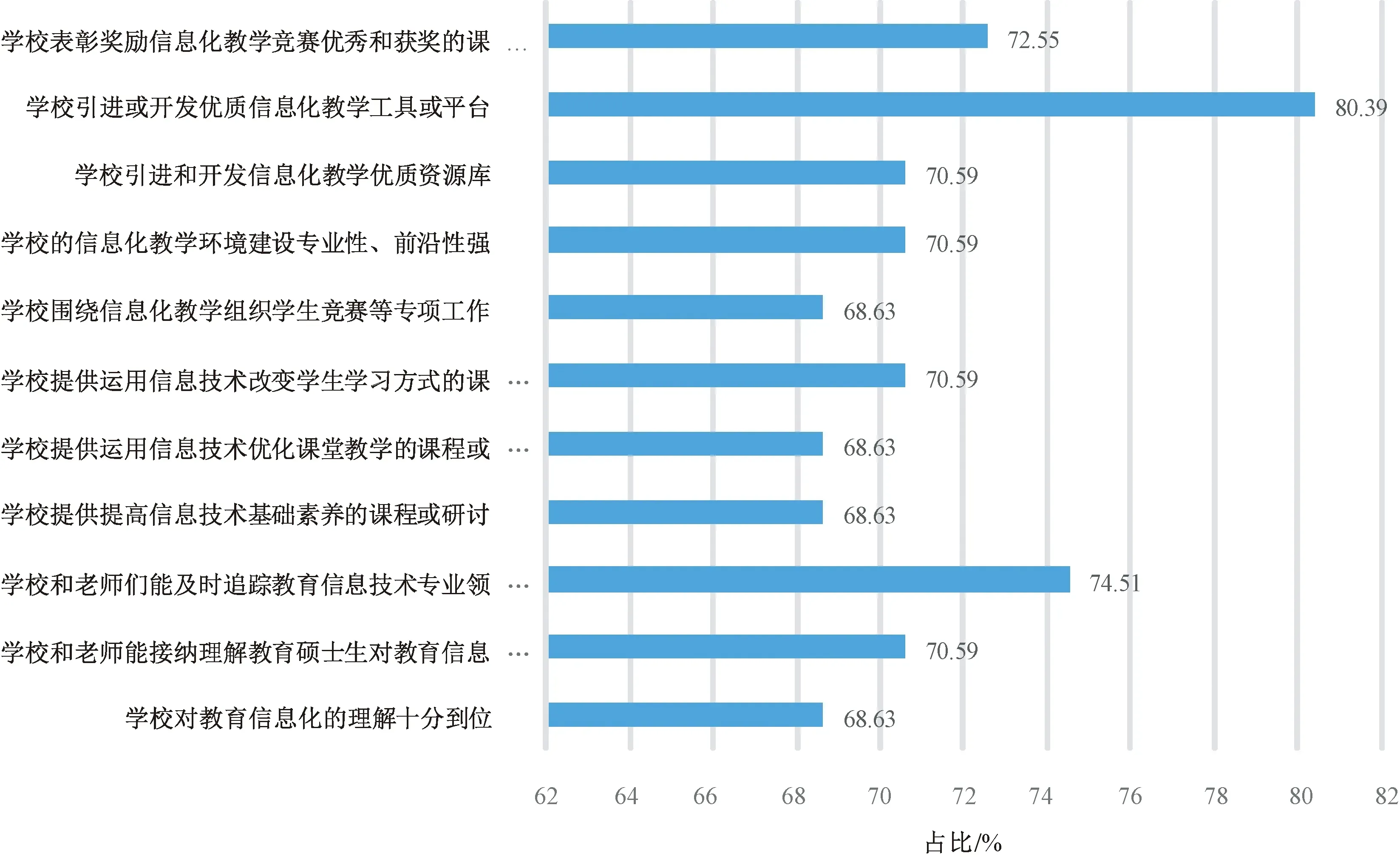

3.3 教育硕士信息化教学能力培养支持政策分析

高校的组织支持环境是影响师范生信息化教学能力的重要因素。对教育硕士感知到的学校组织支持环境状况进行分析,可以得出如下结论:学生评价最高的是引进或开发优质信息化教学工具或平台(80.93%);评价较高的是学校和老师及时追踪教育信息技术发展前沿(74.51%),表彰和奖励信息化教学优秀课程和师生(72.55%),信息化教学环境专业性、前沿性强(70.59%),引进和开发信息化教学平台和资源库(70.59%),接纳理解学生的教育信息化压力(70.59%)等;评价较低的是学校对教育信息化的理解(68.63%),提高信息技术基础素养及运用信息技术优化课堂教学的课程或研讨(68.63%),组织开展学生信息化教学专项竞赛(68.63%)等,详见图7。

图6 授课教师信息化教学状况Fig. 6 Status of Information-based Instruction of Teachers

图7 信息化教学支持和指导状况评价Fig. 7 Evaluation of Support and Guidance of Information-based Teaching

4 教育硕士信息化教学能力提升策略

教育信息化和现代化关乎我国未来教育的发展质量。教育硕士信息化教学能力的培养,应该引起教育主管部门、师范院校、中小学和教育科研机构的高度重视,相关部门应研究建立规范标准,开发系统化的课程和实践教学体系,明确评价标准和评价方式,共同助力未来教师信息化教学能力提升。根据本次调查发现的相关问题,本文提出如下建议。

4.1 将信息化教学能力培养明确纳入教育硕士的人才培养目标

美国教师培养质量认证委员会(Council for the Accreditation of Educator Preparation,CAEP)指出,教师教育者应确保师范生能构建技术标准并应用于教学,不断丰富实践经验;教师培训机构应提供相关证据,证明师范生已经掌握了内容知识、学科教学知识和教学技能,并将技术整合到这些领域[8]。目前我国高校对教育硕士信息化教学能力培养的重视程度在逐年提升,但工作力度还需加强,应将信息化教学能力的培养要求进一步细化,并明确纳入教育硕士的人才培养目标。

4.2 强化信息化教学能力培养类课程与教学环节建设

在教育硕士人才培养方案中,将现代教育技术应用课程由原来的单领域专业选修课程,调整为面向所有领域的学科必修课程,增加课时权重,保证教学效果。同时,要改变借用教育技术类专业相关课程的做法,针对非教育技术类教育硕士的特点和需求开设信息技术教育课程,尤其要加强技术与课程的整合方法、信息技术设计实务等方面的内容。Kranenburg认为,仅在职前教师教育方案中增加技术内容是不够的,职前教师教育应关注技术如何与教学内容相结合[9]。同时,相关专业的课程教学应改变传统教学模式,实现线上线下混合式教学,促进课堂转型,采用多种模式,开展授课教师信息化教学培训。此外,高校应重构和优化课程内容体系,加强数字化教学资源建设、智慧教学空间建设、技术与课程整合实用方法与技巧等模块建设。

4.3 加强信息化教学能力课外竞赛和实践锻炼

高校在培养师范生信息化教学能力方面,应采取多元化手段,组织教育硕士积极参加校内外、国内外相关的信息化教学技能竞赛,开阔视野;增强跨界思维,加强与校内外信息化技术专业师生合作,共同开展信息化教学研究活动。此外,教育硕士应深入一线中小学,了解其信息化教学的现状和需求,通过实习、研习等实践环节,帮助解决中小学信息化教学中的实际问题。高校可借鉴美国《国家教育技术计划》,为职前教师提供深入的技术应用经验、宽口径的技术接触渠道,而不只是单一的课程,应促使教育技术扎根整个培养项目,实现师范生信息技术能力培养的职前、职后一体化[10]。

4.4 加强信息化教学能力培养的综合评价体系研究

当前,对师范生信息化教学能力的评价方法,大多是定性讨论,或基于学生自陈式问卷的调查研究。高校应从人才培养质量综合提升的视角,研究建立由学生自我评价、教师评学、实操测试相结合的立体化能力测评体系,尤其是应逐步建立和开发基于学生实际应用能力表现的直接测量评价系统,将表现性评价、发展性评价与结果性评价有效融合,构建全方位的师范生信息化教学能力测评体系。同时,教师应引导学生正确理解技术支持教学的恰切性和契合度,警惕单纯技术导向,杜绝技术过度使用或滥用;依据教学内容和性质特点,决策是否需要和如何采用某种新技术,增强师范生对未来教育的技术敏感度、信息基础素养和教学应变能力。其最终目标是为了能够有效服务学生的综合实践能力培养和职业习惯养成。

4.5 将信息化教学能力水平纳入学校教育硕士评价和奖励

2021年,教育部印发《小学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等5个文件,要求师范生应了解时代对人才培养的新要求,了解信息技术对教育教学的支持作用;具有安全、合法与负责任地使用信息与技术,主动适应信息化、人工智能等新技术变革并积极有效地开展教育教学的意识。上述文件在教学实践、综合育人和自主发展能力等方面,对小学教育师范生信息化能力提出了相应要求。可以看出,信息化教学是学生教育实践能力的重要内容,师范院校应认真加强学习、研究和落实,并在教育硕士培养质量综合评价体系中,逐步纳入信息化教学能力评价的内容要求和标准;在制定奖励政策时,将学生参与信息化教学相关项目和竞赛的经历纳入奖励范畴,充分调动学生的积极性,提高学生在信息化教学活动中的参与度,等等。以此通过评价和激励政策引导,有效促进教育硕士人才培养质量的提升。