深耕珠联璧合的“双西”文化

2022-02-12陈培新

陈培新

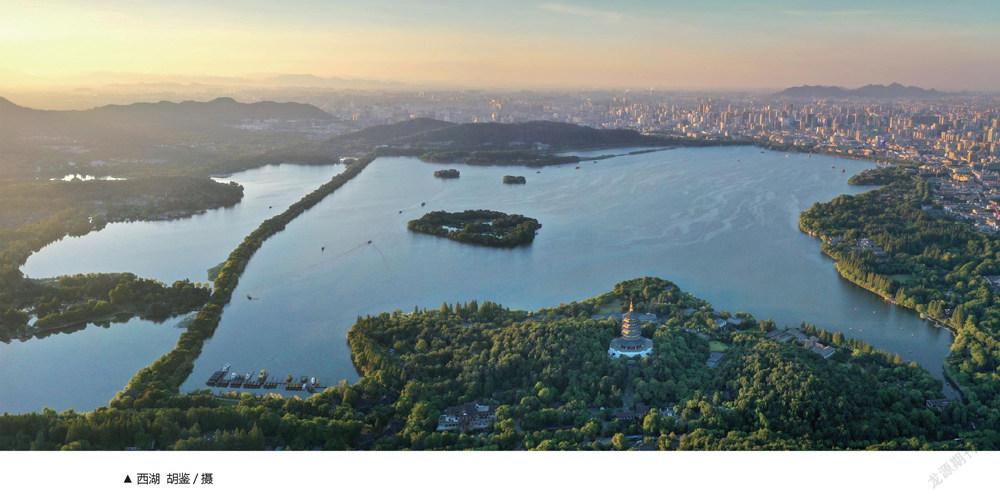

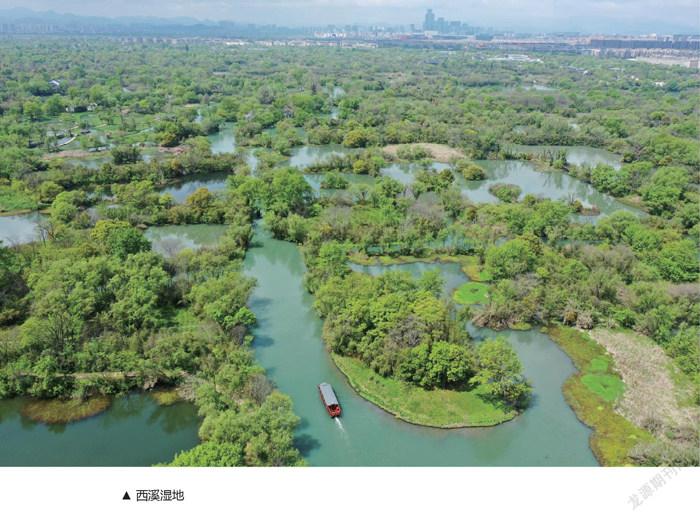

古人将西湖比作杭州的“眉”与“目”,而西溪则是杭州的“城市之肾”。西湖和西溪水系相通,是大自然馈赠给杭州的“姊妹双姝”。人人都说西湖好,正如苏东坡所言,“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”。旧时的西溪也曾是诸多文人墨客的向往之地,“古荡西溪天下闻”,“好山多在圣湖西”。西湖与西溪历经千年,留下了极为丰富、充满东方元素的历史文化遗存。

按照习近平总书记关于把保护好西湖和西溪湿地作为杭州城市发展和治理的鲜明导向的要求,近年来杭州着力实施西湖西溪一体化保护提升工程,高水平推进“双西合璧、精彩蝶变”。使杭州日益成为人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市。

高水平推进西湖西溪一体化保护提升工程,杭州提出四个基本理念:道法自然,就是要淡妆建筑、浓抹生态,实现颜值精彩蝶变;厚植文化,就是要古今对话、注解未来,实现气质精彩蝶变;去景区化,就是要开放融合、多元链接,实现功能精彩蝶变;回归生活,就是要共享幸福、诗意栖居,实现品质精彩蝶变。这是具有划时代意义的“双西”文化保护建设的重要举措。西湖牵手西溪,双西合璧,可以让西湖和西溪的文化资源优势互补,从浑然天成、诗情画意的西湖,再到野趣横生、蒹葭深处的西溪,让景域格局更加宽阔,共享空间更加多姿多彩。

在深耕珠联璧合的“双西”文化时,生态优先,保护第一,应始终是“双西”一体化保护提升的前提和原则。推动“双西”景区形成更好的生态系统,让西湖更加眉清目秀、更有名湖品质,让西溪湿地更加古朴宁静、更具幽情诗意,尽力保护“双西”景区原有生物种群,体现生物多样性,保持自然与人文景观精致和谐,应是“双西”一体化保护提升工程的重中之重。要整合各方面力量,统筹考虑“双西”在生产、生活、生态三大空间的布局,发挥数智赋能优势,科学施策,为“双西”生态提升,把杭州建成人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市迈出更加坚实的步伐。

借助“双西”一体化保护提升工程形成合力,让有共性但更有差异化的“双西”文化各美其美,相映成趣。西湖作为世界上为数不多的湖型世界文化遗产之一,具有非常鲜明的个性,有着“文化名湖”的价值特征。“三面云山一面城”,体现融于自然、顺应自然的中国园林文化是西湖的特点。西湖以自然山水、文物古迹、寺庙古塔、碑刻造像等特别多的人文历史景点和新建公园绿地组合而成。一大片平静如镜的水域与绵亘蜿蜒的群山依傍,显得风姿绰约妩媚多姿。随着西溪湿地综合保护工程的实施,在生态优先、最小干预、修旧如旧、注重文化、以人为本、可持续发展六大原则基础上,西溪湿地按照一级保护区要求,划定生态保护、生态恢复、历史遗存三个保护区,再现了“青山绿水”。西溪湿地拥有众多野生动植物资源,适合珍稀水禽的繁殖和迁徙,是河网密布,植物丛生,更偏向于原始的自然环境,有着江南水乡特有的河道、摇橹船、芦苇荡、鱼塘和桑田等“一曲溪流一曲烟”的景观,也不乏历代文人和帝王留下的大量诗文墨迹和人文景观,还有水乡集市和划龙舟等民俗活动,集中体现了中国的传统农耕文化和民俗文化。西溪文化与历代名人、地方名产、特色民俗、民间文学紧密相连,欠缺的是像西湖景观那样的精心梳理和生动展示。西湖风景名胜区在深入挖掘、研究西湖文化,弘扬杭州人文精神,传承中华民族优秀文化方面已积累了一定的经验,西溪国家湿地公园可以加以借鉴。

深耕“双西”文化沃土,进一步挖掘“双西”深厚的人文资源,让熠熠生辉的西湖和西溪两颗明珠擦亮文化底色,应是“双西”一体化文化保护建设的核心。“双西”文化既是对杭州社会和城市发展产生重要影响的特色文化和地域文化,也是各有特点的湖泊文化和湿地文化,还有相互交错延续至今的名人文化、宗教文化、民俗文化、餐饮文化、休闲文化等,成为中华优秀传统文化的重要组成部分。杭州在西湖文化景觀的保护和建设上取得了公认的成绩,西湖文化景观才能申遗成功,世界遗产这项殊荣才会授予西湖。推出“双西”一体化保护提升工程,毫无疑问,就是要更好地彰显西湖文化和西溪文化的独特魅力,让全人类共享“双西”文化之美,让“双西”文化更好地服务民生。

文以景生,景以文传。“江南忆,最忆是杭州”,西湖以柔媚胜,西溪以幽寂胜,两者各有千秋,相得益彰。在“双西”文化品牌的打造中,唯有深耕细作,方能行稳致远;唯有精益求精,方能厚积薄发。“双西”一体化,并非简单做加法。需要动员和整合各方面力量,统筹做好新一轮“双西”生态保护建设和文化保护建设的规划,不仅要当好文化遗产的保护者、传承者,更要当好新时代社会主义先进文化的创造者,在加大生态修复、园林设计、文物保护力度的同时,做深做透山水园林文章。“西湖游罢西溪去”,一场合璧后的美丽蝶变,将续写人与自然和谐共生的精彩样本。

作者单位:杭州历史学会