图与式:图像考据视角下的明代建筑“装折”

2022-02-11王春雨

王春雨

(深圳技术大学,广东 深圳 518118)

在中国传统木构架结构的建筑中,凡殿庭架构、斗拱、门窗和栏杆等,有大木、小木之分。“小木”系统因历史时期及地域不同,可称为“小木作”“装折”“内檐装修”“花作”等,大致均指的是与建筑“大木”体系相对应的“木装修”系统,其手法主要包括水平方向上的隔扇、槛窗、栏杆、屏门、版壁、版障、隔断、纱橱、花罩、屏风、帷幄帐缦帘等,以围合、组织连续的空间;垂直方向上的承尘、天花、藻井、平闇、平綦、轩、仰尘等“天花板”系统,以调节空间的高度,最终达到空间尺度的合理规划。如果将“大木”体系视作建筑的骨骼,“小木”系统则承担着“皮肉”的作用,在大木框架结构中实现了建筑多种功用的满足,以及文化审美的表征。中国传统建筑“小木”系统内容极为丰富,技艺高超,在世界建筑史上具有十分重要的地位,承载着中国古代建筑的营造观念、生活方式、装修手法、技术传播、审美观念、民俗文化等诸多方面的信息。

相对于大木而言,小木的研究较为薄弱。古代文献典籍领域有《营造法式》、清工部《工程做法》、《园冶》《鲁班经》《天工开物》《一家言》《营造法原》等;之后建筑学界研究成果颇丰,如《营造法式解读》(潘谷西、何建中,2005)、《清工部〈工部工程做法则例〉图解》(梁思成,2006)、《营造法式辞解》(陈明达,2010)、《〈营造法原〉诠释》(祝纪楠,2012)、《园冶注释(第二版)》(陈植,2006)、《鲁班经》(李峰,2002)、《鲁班经匠家镜研究》(陈耀东,2010),以及陈明达先生对元代典籍《梓人遗制》的发现与整理等,其中均有所涉及,但并未形成“小木作”研究的独立体系。

《中国式门窗》(叶子刚,1954)、《中国古代门窗》(马未都,2002)、《江南明清门窗格子》(何晓道,2005)等,均针对木构门窗这一领域进行了独立研究。《古建筑装折》(过汉泉、陈家俊,2006)就具体工艺进行了详细介绍,附有施工图样。《江南古建筑木作工艺》(过汉泉,2015)涵盖了大木、小木系统的具体工艺。《故宫建筑内檐装修》(故宫博物院古建管理部,2007)、《华堂溢彩: 中国古典建筑内檐装修艺术》(郭黛姮,2003)是较为综合的研究成果。《中国室内设计史》(霍维国,2007)、《室内设计史》(李砚祖、王春雨,2013)等,从室内设计的角度对“小木作”形成初步探讨。《中国古代室内设计史》(王春雨,2015)中对中国古建“小木作”进行了较为系统的梳理。

建筑史家赞誉中国传统建筑的悠久历史与独特技艺,也因实物遗存甚少、文献记载寥落而叹息。上述所指“装折”系统因其拆卸自由的特点,长久存留的难度远高于大木系统;又因属于“小木”范畴,文献记载更为稀少。本文以明代《园冶》所附“装折图式”与“栏杆图式”为中心,梳理该时期建筑“装折”的大致面貌,并结合文献记载,总结其营造技艺中的“法”与“式”;考察明代图像资料中所表现的“装折”系统在形象、式样等方面所呈现的面貌与特点;同时探讨印刷术颇为发达的明代中晚期图像的表意、矛盾与突破。

1 “装折”的概念与范畴

在历代文献中,对 “装折”做出相对完整介绍的文本以《园冶》《营造法原》两部著作为代表。其中,《园冶》所记内容最为全面详实。

《园冶》刊于明崇祯四年(1631 年),作者计成,是我国第一部系统论述造园艺术的专书。成书后,为其做序的阮大铖名挂逆案,《园冶》随被列为禁书,在有清一代几乎绝迹于国内,只在清初李渔《闲情偶寄》中略有提及。沉寂300 余年后,朱启钤等先贤辗转访得,于民国二十年(1931 年)再次刊印发行。《园冶》原书共三卷,卷一中除总论造园理论的“造园论”“园说”外,共设“相地”“立基”“屋宇”“装折”4 篇;卷二全志“栏杆”;卷三分为“门窗”“墙垣”“铺地”“掇山”“选石”“借景”6 篇。

卷一“装折”下又分列“屏门”“仰尘”“㦿槅”“风窗”4 条,并附“装折图式”。文中对“装折”做出解释:“凡造作难于装修,惟园屋异乎家宅,曲折有条,端方非额,如端方中须寻曲折,到曲折处还定端方,相间得宜,错综为妙。……”。陈植注释:“装修,亦称装折,如檐下挂落及门窗等属之”;又注:“装折’即’装配折叠’,即’装修’之谓,今苏州人读作‘装折’,江浙等地通称‘装修’”[1]111。阚铎[2]在“园冶识语”中做出过概念界定:“‘装折’亦系吴语,苏州人至今用之,即指可以装配折叠而互相移动之门窗等类而言。‘折’亦书作‘摺’,即《工部工程做法》所谓‘内檐装修’,其固定附丽于屋材者,不在此列。《园冶》所列以屏门、仰尘、㦿槅、风窗及栏杆为科目。而以门窗之全部别列一篇,专指不能移动,而为前篇之反证。为此‘装折’二字之定义,及其界说。[1]29”

由此可见,《园冶》中“装折”这一吴语方言,与“装修”概念相近,主要是指相对于建筑大木作而言的“小木”系统,其典型特征体现在安装、移动、拆卸的灵活自由上。《园冶》“装折”包含了屏门、仰尘、㦿槅、风窗等科目,栏杆也可列入。姚承祖所著《营造法原》(清末民初)第八章“装折(装置)”也对这一概念进行了解释:“李氏营造法式,及清式营造则例。所在木作制度,凡殿庭架构、斗拱、门窗和栏杆等,有大木、小木之分。依南山规例,则均归大木,但有花作之分,小木指专做器具之类。……。至于门窗、栏杆、挂落等,即北方之内檐装修,吴语称为装折,今沿用之。昔时花作专营此业”[3]。《营造法原》“装折”下分为“门窗框宕子”“门”“窗”“木栏杆”“飞罩及挂落”5 个部分。

由此可见,“装折”的概念及其所包含的内容,与宋《营造法式》、清《工部工程做法》、民国《营造法原》有着一脉相承的联系。同时,元《梓人遗制》、明《营造正式》、明《鲁班经匠家镜》、清初《闲情偶寄》等也有涉及(表1)。

表1 “装折”名称演变及内容对照

2 法、式并重

2.1 有法而无定式

《园冶》原著前有阮大铖“冶叙”、郑元勋“题词”与计成“自序”。郑元勋 “题词”以提问的方式展开:“古人百艺,皆传之于书,独无传造园者何?曰:园有异宜,无成法,不可得而传也。”造园因人因地制宜,没有成规可遵循。或华丽或简朴,取决于园主人的胸中丘壑。然而即便主人有着极高的艺术修养,如无法与木匠、瓦匠沟通,匠人则一味墨守成规不知创新,主人就无法实现心中所求而只能就范。计成既精通造园理论,又能现场组织匠人施工,造园手法千变万化因地因人制宜。一旦整理成文,传为“成法”,有落为成规俗套的风险,失去其精华所在。而如今《园冶》成书,世人如果能遵循其原理而灵活运用,也是一种贡献,甚至可与《考工记》一样为后人称颂。

在《园冶》“自序”中,计成介绍自己年少时醉心丹青,追随关仝、荆浩笔意,并游览大江南北,阅园无数。在自己的园林实践上,借郑元勋的评价,犹如关仝、荆浩的山水画。画家以纸为背景,计成是以自然环境为背景,原理相通。计成强调了造园设计师与一般匠人的区别,匠人追求技艺精巧,且因循固守难以变通,“世之兴造,专主鸠匠,独不闻三分匠、七分主人之谚乎?非主人也,能主之人也”。以此为立足点,道出了造园的基本法则“巧于因借,精在体宜,愈非匠作可为”[1]43。计成同时也强调了式样上的“雅”,力求摒弃俗物。

陈从周在“跋陈植教授《园冶注释》”中进一步分析,计成本人擅长丹青,但在其造园理论部分,只有文字叙述而不附图式说明,究其根本原因,还在于造园“有法而无定式,如果以式求之,遂落窠臼”[1]252。

整体来看,《园冶》所记内容可以分为三大类型:①理论概述:造园论、园说。②建筑艺术:屋宇、装折、栏杆、门窗、墙垣。③园林艺术:相地、立基、铺地、掇山、选石、借景。《园冶》共附图235 式,分为屋宇图式、装折图式、栏杆图式、门窗图式、漏砖墙图式、砖铺地图式等6 个部分。由表2 可知,兴造论、园说,以及相地、立基、掇山、选石、借景等,与园林规划设计(造园)相关的6 篇,均无图式。

表2 《园冶》中附有图式的篇章以及图式数量统计

阚铎在“园冶识语”中就图式的有无问题,将《园冶》与宋《营造法式》从体例与内容上分别做了对比,在关于掇山一类的营造中,《营造法式》《园冶》均不附图式。认为《园冶》在认识上与《营造法式》是一致的:“园冶为式232,而无一式及于掇山。”李明仲《营造法式》用泥土作料例,著录垒石山及泥假山壁、隐假山、盆山之法,亦无图式。其流杯渠图样则系石作,故与掇山有间。盖营造之事,法式并重,掇山有法无式,除非盖缺,掇山理石,因地制宜,故不可执定镜以求西子也。计氏不必泥于李书之义例,而识解无二致。[3]29”

2.2 法式并重

《园冶》在1931 年辗转重返国内视野时,时人就《园冶》的写作特点做了评价,认为明代文人造园兴盛,佳构频出,但文人记述行文浮夸、抄袭成风,并无优秀文献为后世借鉴。而计成一扫时弊,既注重理论分析,又在部分篇章内配以图式说明,可谓客观性与开创性兼具,法式并重“计氏自目击此弊,一扫而空之,出其心得,以事实上之理论,作有系统之图释”, “《园冶》专重式样,作者隐然以法式自居”[3]30。

就“装折”而言,计成整体介绍了其具体内容及做法“凡造作难于装修,……。装壁应为排比,安门分出由来。……,门扇岂异寻常,窗棂遵时各式。……。落步栏杆,长廊犹胜,半墙㦿槅,是室皆然。古以菱花为巧,今之柳叶生奇。加之明瓦斯坚,外护风窗觉密。半楼半屋,依替木不妨一色天花;……。构合时宜,式征清赏”[1]110。此段文字描绘了一幅建筑装折图,板壁、㦿槅、门扇、窗棂、风窗、天花、栏杆等追求“构合时宜,式征清赏”的效果。“装折”篇后附有“装折图式”共62 式。虽为图式,但计成强调了在此原理上举一反三、灵活变化的基本思想,并非拘泥于此62 式之中。

文震亨的《长物志》以日常生活之“物”为叙述对象,卷一“室庐”第三篇“牕”(窗)所述格眼大小、明瓦、风窗尺寸等,与《园冶》中的“㦿槅”非常接近:“用木为粗格,中设细条三眼,眼方二寸,不可过大。窗下填板尺许,佛楼禅室,间用菱花及象眼者。窗忌用六,或二或三或四,随宜用之。室高,上可用窗一扇,下用低槛承之。……。冬月欲承日,制大眼风窗;眼径尺许,中以线经其上,庶纸不为风雪所破,其制亦雅,……。[4]”

《长物志》与《园冶》同时刊行于明崇祯四年(1631 年),两位作者均生活在苏州一带,这从一定程度上印证了当时民居“㦿槅”的基本做法。此外,《园冶》“装折”篇中有“类俗”“兹式从雅”“简便为雅”三处涉及“俗”“雅”的对照,语言较为简短,在造园思想上,与《长物志》所秉承的“崇古尚雅”有相通之处。

2.3 “理画之匀”与《几何原本》

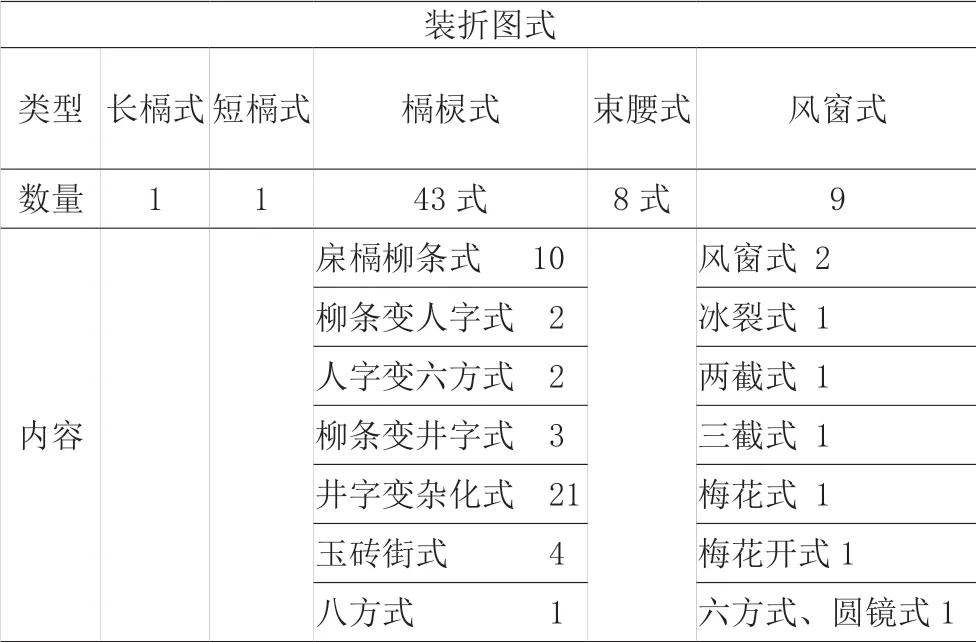

在《园冶》图式总235 式中,“装折图式”与“栏杆图式”共162 式,占比超过三分之二。 “装折图式”62 式中 ,槅棂45 式、束腰8 式、风窗9 式,属于建筑屋身的木构墙体部分,即 《营造法式》“格子门”所安装的位置。 “栏杆图式”100 式均为木作花样变化,其做法及样式可与“㦿槅”“风窗”互换(表3)。

表3 《园冶》中“装折图式”统计

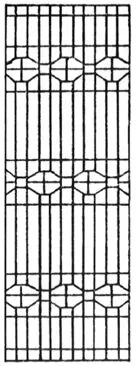

《园冶》“装折”中,“㦿槅”分为长槅式、短槅式。“长槅式”:“古之㦿槅,分位定于四、六者,观之不亮。依时制,或棂之七、八,版之二、三之间。谅槅之大小,约桌几之平高,再高四五寸为最也”;“短槅式”:“古之短槅,如长槅分棂版为者,亦更不亮。依时制,上下用束腰,或版或棂可也”[1]117。由图1 可知,与宋《营造法式》“格子门”形制相同,直至清代一脉相承。

图1 《营造法式》《园冶》格子门、㦿槅形制

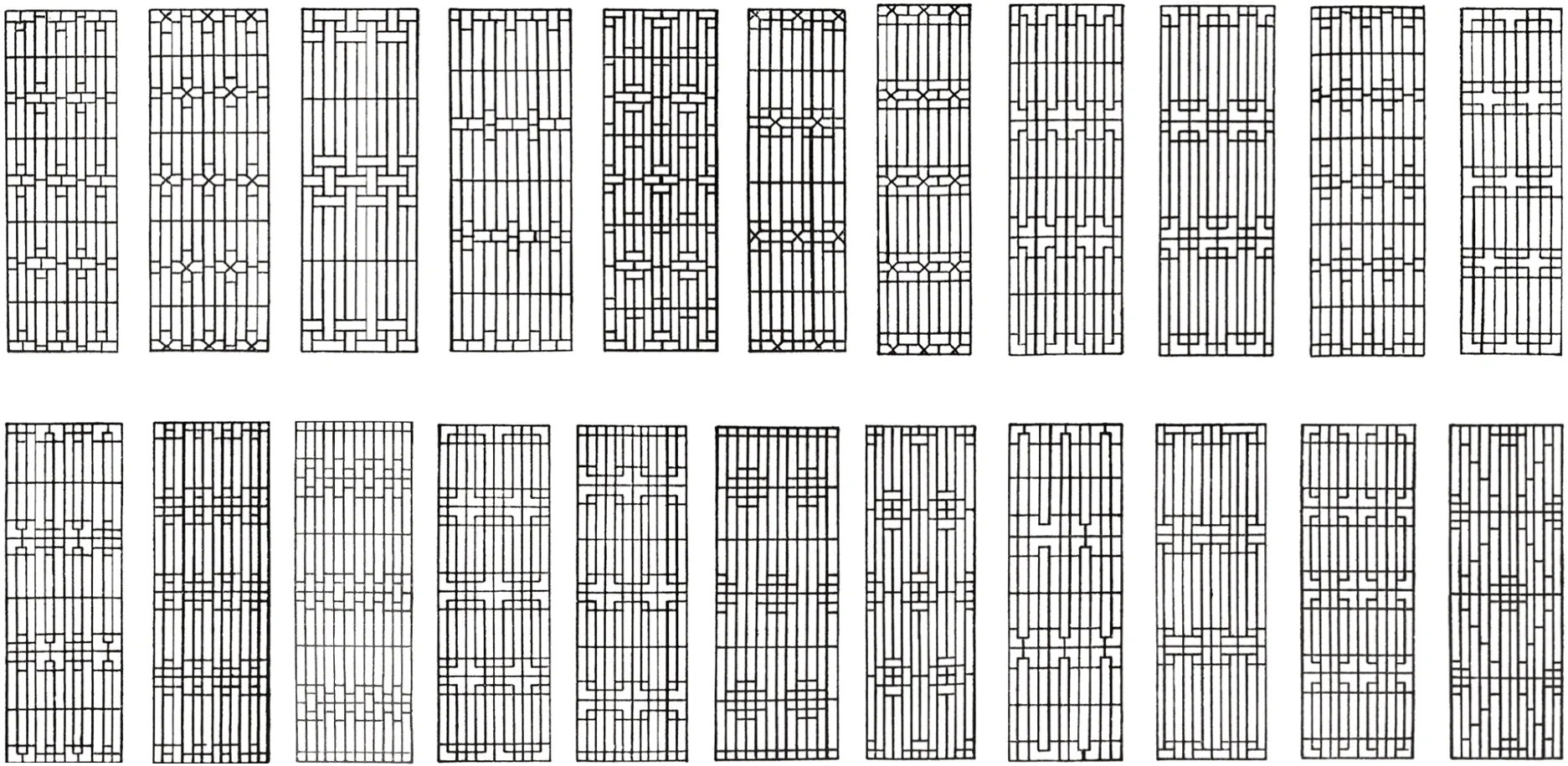

除两幅㦿槅形制图式之外(长槅式、短槅式),其余“槅棂式”均为㦿槅的“棂空”部分,即格子门的“格心”部分。《园冶》“㦿槅”篇介绍:“古之㦿槅,多于方眼而菱花者,后人减为柳条槅,俗呼‘不了窗’也。兹式从雅,予将斯增减数式,内有花纹各异,亦遵雅致,故不脱柳条槅。或有将栏杆竖为㦿槅,斯一不密,亦无可玩,如棂空仅阔寸许为佳,犹阔类栏杆风窗者去之,故式于后”[1]114。如图2 至图6 所示,《园冶》中的“槅棂图式”共43 式,其花纹变化有规律可循:①柳条式为始,共10 式。②柳条式变为“人字式”2式, “人字式”变“六方式”2 式。③柳条式变为“井字式3 式,再由井字式变为杂化式21 式。④玉砖街式4 式,八方式1 式(表3)。

图2 《园冶》卷一,“装折图式”槅棂式:柳条式(第一式----第七式)[1]118

图6 《园冶》卷一,“装折图式”槅棂式:八方式

与宋《营造法式》、元《梓人遗制》格子门格心相比较,明《园冶》的“槅棂”图式变化更为丰富,形式上也存在明显的差异,如再与清代相比较,差异更为明显(图7-8)。《营造法式》为北宋官方刊行,以汴京周边为主;《园冶》以晚明江南地区为中心,体现了地域文化的差异。值得注意的是,阚氏针对《园冶》槅棂式样的几何图案形式,认为与晚明徐光启译介西方的《几何原本》有关:“计氏自信理画之匀,联络之美,可谓深得几何学三味。尔时利玛窦、汤若望之徒,以西来艺学,力谋东渐,上海徐光启,身立崇祯之朝,以译几何原本著称。计氏同时同地心通其意,发摅为文样,影响于营建,或亦有所受之也。”[3]26

图7 宋《营造法式》中的格子门图样[6]

徐光启为上海徐汇人,《几何原本》[5]由传教士利玛窦口述,徐光启整理完成,1606 年首次于北京刊印,1611 年再次刊印发行,后一版本在当时流传较为广泛。计成生活于苏州一带,与上海相邻,《园冶》成书晚于《几何原本》20 多年,是否在构图原理上受到了西方几何学的影响,因篇幅受限,在此不做展开。然而就《园冶》图式所具有的独特性而言,确实值得学界探究。

3 印刷术、木刻版画与媒介语境

中国传统建筑的屋身立面至少在正立面上安装有拆卸自由的格子门(㦿槅、隔扇),形成了兼具门窗功能的木构幕墙。这种成排安装的木构幕墙,又因其格心花样(槅棂样式)变化丰富,为建筑立面带来了十分精巧的视觉效果(腰华版与障水版也是装饰的重点)。如果远视中国传统建筑,可见其高大的台基、出檐深远的巨大屋顶,形成了独具特色的建筑形象;而靠近至一定距离时,位于屋身立面的格子门窗,才显示出与建筑个性甚至屋主人审美情趣直接相关的信息。

图3 《园冶》卷一,“装折图式”槅棂式:柳条变人字式、柳条变井字式

图4 《园冶》卷一,“装折图式”槅棂式:井字变杂花式

随着元明戏曲小说文学的繁荣,刻坊书肆日益发达兴盛。明万历、崇祯之际,版画插图的镌刻不论数量和质量均达到了极盛时期。木刻版画技术可与许多媒材和艺术形式相结合,如戏曲、小说以及绘画等,各类带有插图的书籍大量进入商品流通,并在明代中晚期建立起了十分广阔的商旅流通网络,吸引不少著名画家参与创作;优秀刻工集中在几个刻书中心,形成了各自的风格流派,留名史册。著名刻地有江苏金陵、浙江钱塘、安徽新安、福建建安、山西平水等,尤以江南地区为中心[8]。

戏曲、小说插图中,因故事场景所需,多有街道、商铺、宅院、园居以及厅堂、书房、寝卧等的描绘,作为故事情节的“布景”存在。同时,在描绘近景的建筑场景时,处于屋身立面的格子门窗(㦿槅)往往作为重要内容出现在画面里,如描绘室内环境,除立面的格子门窗可见外,同时多见室内的屏门、屏风、隔断等“装折”内容。就明代繁荣的木刻版画市场而言,此类场景内容的描绘比比皆是。因画工、刻工的地域风格限制,甚或流行画谱等的影响,此类图像呈现出了“图式”化的可能性。这一方面体现在“柳条式”的盛行,另一方面体现在“柳条式”几种固定式样的表现上。

图5 《园冶》卷一,“装折图式”槅棂式:玉砖街

《园冶》“装折图式”64 式主要以“㦿槅”的“棂空”部分为重点,亦即格子门窗的格心部分,变化丰富的槅棂图式(格心)多达43 式。《园冶》强调“古以菱花为巧,今之柳叶生奇”,其“槅棂”图式均为 “柳条式”的各种变化。如考察明代中晚期至清代前期的木刻版画插图,会发现建筑立面图像多表现为“柳条式”的格子门窗(㦿槅),且固定表现几种式样。

以明崇祯本《金瓶梅》插图为例[9],作为明代小说插图中的佳作,该套插图共200 幅,绘制精雅脱俗,多数涉及建筑“㦿槅”形象,格心以“柳条式”常见。同时,如果与《园冶》图式比较,《金瓶梅》插图中多为《园冶》“装折图式”中的 “㦿槅柳条第一式”,偶见“第七式”。其余《园冶》之变化者,如井字、人字、杂花等,均极少见到。及至《西厢记》《琵琶记》《红梨记》《水浒传》等,尤其明显的是“柳条式”的流行,占绝大多数比例[10]。再者,在表现形式上,多为右上或者左上角俯瞰,建筑前楹敞开,画面表现房屋内部一角,画面前方描绘一扇柳条槅式样的“㦿槅”,格心为《园冶》“装折图式”中的“㦿槅柳条第一式”,甚至更为简单。这样的构图似乎形成了一种新的“图式”,仅作为故事情节的“布景”出现,慢慢脱离了现实生活环境而进入纯粹的图像媒介语境中。

同时,明代木刻版画中也有较为复杂的菱花、万字、龟背纹等格心样式,虽不在《园冶》图式中,但若与《营造法式》《梓人遗制》图样相对照,或可弥补《园冶》作为江南一带造园著作的局限性。如《西厢记考》插图中表现有一处复杂的“菱花”样式,画面描绘了张生立于一座佛寺,身边格子门格心样式精细复杂。疑似“菱花”,这与《长物志》“佛楼、禅室,间用菱花及象眼者”一致(图9)[11]。《园冶》卷一“装折”中,计成叙述了“构合时宜,式征清赏”的设计原则,并在卷二“栏杆”篇提出:“栏杆信画而成,减便为雅。古之回文、万字,一概屏去”[1]137,力矫流俗,将篆字也弃为不用。《园冶》卷二“栏杆”共附图100 式,以笔管式为始,变化为诸种杂花式,并出现了梅花、葵花、海棠等复杂的以曲线为主的花样,其中并无万字、回文以及篆体字。在明万历年间的木刻版画中,饰有万字花纹的格子门窗(㦿槅)、家具、门帘等也常见,如起风馆刊《王李合评西厢记》插图中,万字花格子门窗格心表现得十分精美(图9)。在明崇祯本《金瓶梅》插图中可见精细的万字栏杆(图10)。

图8 元《梓人遗制》“小木作制度”图样 [7]

图9 明代木刻版画中的㦿槅形象

图10 《金瓶梅》插图,明崇祯年间

4 结语

本文试图在图像资料中梳理明代的建筑“装折”特点,一方面由于相关文本记载稀少,另一方面得益于明代丰富的木刻版画资料。《园冶》刊行于明崇祯四年(1631 年),其“装折图式”“栏杆图式”共162 式,最为直观地展示了明代(至少在江南地区)园林建筑的㦿槅、栏杆形象,可谓“法式并重”,有“式”可依。如与宋《营造法式》、元《梓人遗制》中的图式进行对照,虽然在形制上一脉相承,但因纹样变化丰富,形成了迥异的整体风格。

同时,明、清两代的建筑传承关系密切,后世往往将“明清”作为整体概念进行概括,如“明清建筑门窗”“明清建筑装饰”等。但明、清两朝均绵延近300 年,就营造技艺而言,明代对清代的影响极大,但式样与风格上差异明显,无法统一定义。值得注意的是,《园冶》于明末刊印问世,随后便因逆案拖累,在之后300 多年间绝迹于国内。计成所记内容,对清代影响应当有限。而柳条槅在清代建筑中传续,直至今天仍为流行,一方面应当是明代建筑“装折”技艺流传所致,另一方面则是图像作为一种媒介的影响作用。

此外,明代木刻版画技术的发展带动了戏曲、小说插图的极大繁荣,受到创作地域的影响(江南地区为版刻中心),江南地区的建筑风貌更多地进入插图内容,柳条槅盛行。但插图更多作为故事情节的“布景”存在,在创作、流布的过程中,形成了媒介语境中的“图式”,在一定程度上,与当时的现实环境形成了复杂的关系,难以一概作为考据来源。期间最具魅力的应当是万字花式,其作为《园冶》《长物志》所力求屏去的“流俗”,在明代版刻插图中有着顽强的生命力,时常出现于栏杆、㦿槅、家具等处,可视为现实生活场景与图像语境的一种博弈力量。