珠三角基塘农业生态系统修复及其生物多样性提升策略研究

——以佛山市鲤鱼沙万亩公园为例

2022-02-11江海燕张天行黄晓彤

江海燕,张天行,黄晓彤,袁 媛,陆 剑

(1.广东工业大学 建筑与城市规划学院,广东 广州 510090;2.广东工业大学 景观规划与生态修复研究中心,广东 广州 510090;3.佛山市城市规划设计研究院,广东 佛山 528000)

生物多样性是生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合,包括动物、植物、微生物和它们的生存环境形成的复杂的生态系统,是人类赖以生存和发展的条件[1]。生物多样性保护一直以来受到国际组织和各国政府的高度重视。1992年首个《生物多样性公约》在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会签署;随后近30年,世界各国和国际组织陆续出台多个全球性的战略保护规划和政策法规[2-3]。我国是世界上生物多样性最为丰富的12个国家之一,经国务院批准发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》,还成立了由25个部门组成的“中国生物多样性保护国家委员会”指导“联合国生物多样性十年中国行动”[4]。

然而,伴随近几十年集约化的土地利用,我国自然、半自然用地不断被开垦,过度的人工化和过量农业化学品导致农业景观生物多样性丧失严重[5]。我国当前的耕地保护和高标准农田建设并未充分考虑生物多样性内容,未将生物多样性提供的生态系统服务纳入相应的考核指标,随着城乡空间景观新一轮的重构,制定适应农业生态系统生物多样性保护和修复的管控对策尤为迫切。

珠三角经历了一千多年的淤积和沉积等自然过程,形成了一种基塘系统的综合水陆农业养殖模式,长期承载着农业生产和生态服务双重功能[6-8]。然而在人类强干扰的使用下,珠三角农业系统一直存在重经济效益、轻生态服务功能的问题。在新时期生态文明转型和高质量发展背景下,农业空间要求从以往单纯追求经济效益到综合“生态−经济−社会”复合价值的高质量发展,从以往单要素保护修复转变为以生态系统服务功能全面提升为目标的整体保护与修复。本文以佛山市顺德区鲤鱼沙万亩公园为例,深入调查和评价人类生产、生活影响下农业生态系统的特征和问题;针对共性生态系统问题和干扰因素,提出协调生产、生活和生态功能的、可供广泛推广的修复策略。研究对于三角洲河网区强人工干扰下农业生态系统的典型构成、共性特征及其生境修复具有基础理论意义,对农业生态系统高质量发展具有实际指导意义。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

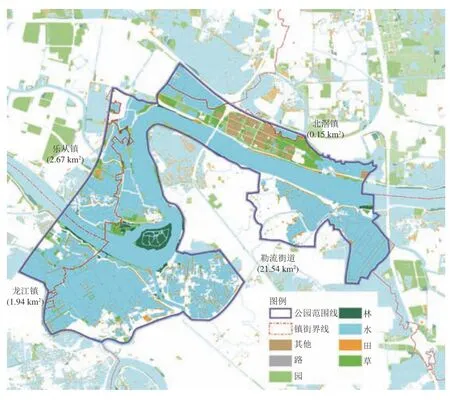

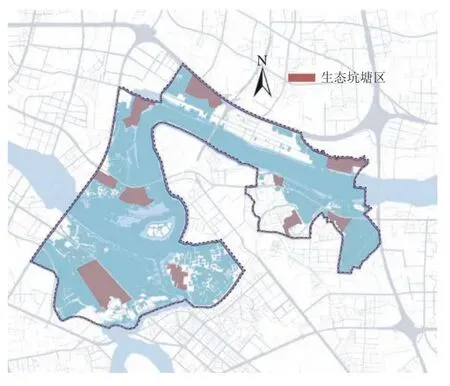

鲤鱼沙万亩公园位于佛山市顺德区北滘镇,西临乐从镇和龙江镇,东南紧靠勒流街道,总面积为2 630 hm2(见图1,作者绘制)。鲤鱼沙万亩公园是佛山市在2019年持续推进生态文明建设大背景下实施万亩千亩公园计划中的18个万亩公园之一,是佛山市城郊万亩郊野森林环上的重要节点,也是东部鸟类迁徙路线重要的踏脚石之一。公园位于“乐龙路−顺番公路”绿楔进城的入口处,与南部基塘农田集中区共同构成市域湿地生态核,共同维育佛山桑基鱼塘特色生态系统。现状非自然用地以工业和住宅为主,约占公园面积的20%;自然用地以养殖坑塘和园地苗圃为主,约占公园面积的80%,主要生产方式为兰花种植和鳗鱼养殖(见图2,作者绘制)。

图1 鲤鱼沙万亩公园区位图Fig.1 Location of Liyusha Wanmu Park

图2 鲤鱼沙万亩公园用地分布图Fig.2 Land use of Liyusha Wanmu Park

1.2 研究方法

1)总体思路

总体工作思路为:首先开展实地调研,利用无人机航拍、样方调查和图像记录法采集场地实际信息,综合已有场地高清航拍影像图、三调数据进行比对、校正,建立土地斑块地理信息系统数据库和植物信息图表;其次采用景观连接度评价法、图解法、统计法分析生境构成、结构和品质,识别关键生态问题;最后通过规划分区和植物配置提出修复策略(见图3)。

图3 工作思路与技术路线图Fig.3 Research framework

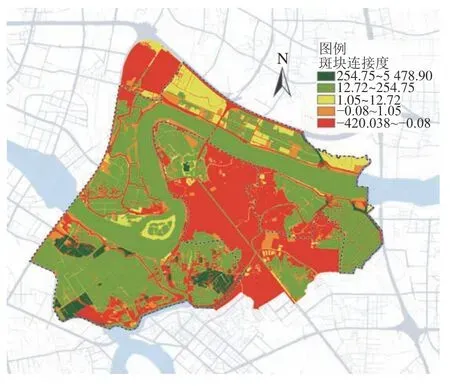

2)连接度分析法

连接度分析法采用ArcGIS10.2和Fragstats4.2两个软件进行,主要步骤包括:(1)经过校验的ArcGIS10.2土地斑块矢量数据首先需要转换为栅格图像;(2)将栅格数据按照1~15 m 共 15个粒度转化为标签图像文件格式(Tag Image File Format,TIFF)文件,并进行粒度效应计算和确定最佳景观格局指数[9-10]。本研究选取斑块密度(Patch Density,PD)、边界密度(Edge Density,ED)、面积加权平均斑块面积(Area-Weighted Mean Patch Area,AREA_AM)、面积加权平均分维数(Area-Weighted Mean Patch Fractal Dimension,FRAC_AM)、香农多样性指数(Shannon's Diversity Index,SHDI)、香农平均指数(Shannon's Evenness Index,SHEI)以及景观分离度(DIVISION)7项景观格局指数进行粒度效应分析,发现鲤鱼沙万亩公园指数相对稳定的粒度域为6~9 m,选择8 m为最佳景观格局指数(见表1)。(3)赋予权重:根据土地斑块对生物多样性阻力的大小,赋予不同权重。包括道路在内的人工线性廊道以及村居和工厂等面状区为阻隔斑块,根据阻隔程度大小赋予−0.2~−0.05的负值;树林、河流、河涌有利于生物多样性,赋予0.2~0.25的正值;坑塘、苗圃、园地、草地等相对功能偏弱,赋予0.1的正值。(4)连接度计算及可视化输出:选取斑块水平(patch-level)的邻近指数(Proximity Index,PROX),计算每个斑块与1 km半径内同类型斑块的连接程度,从而得到每个斑块的连接度;根据不同用地分类赋予不同的权重,输出场地斑块可视化的连接度评价图(见图4,作者绘制)。

图4 连接度分析图Fig.4 Level of connectivity analysis

表1 多指数粒度效应分析表Table 1 Multi-index of particle effect analysis

2 生境评价与问题识别

2.1 生境构成:以流转为人工化程度高、构成单一的苗圃和鱼塘为主,缺乏自然生境

按照生态要素,鲤鱼沙的生态基底构成为“八分水一分草一分田”。由坑塘、内河涌、河流等构成的水体占82%,其次是由园地和苗圃构成的农田占6%,另外草地占5%。按照生境类型,包括滨水、坑塘和农田3类生境。其中,滨水生境约占总面积的16.7%,包括堤外滨江带、堤内河涌带2种生境,该类生境对公园的水环境和生物栖息地的多样性有重要影响;坑塘生境占43.8%,按塘基的种植类型包括草基鱼塘、果基鱼塘及菜基鱼塘;农田主要分布在场地北岸,占地最少,多为人工种植的苗圃。坑塘和苗圃斑块作为公园占比近一半的主要生境单元,在空间分布上相对集中,而且由于高效益产出追求,形态上高度人工几何化,基塘比由传统桑基鱼塘的4∶6~5∶5标准化为1∶9~2∶8,破碎化程度高,水土交换生态效应差[11](见图5[11]、图6);苗圃受土壤和植物频繁转移的影响,流动的生产方式造成土壤流失、固定生境缺乏,导致动植物生态链难以形成,生物多样性极差。同时大部分农田被转用成坑塘,坑塘养殖用水通过内河涌与北江河水交换,对北江水质造成潜在的影响。

图5 20世纪60年代自然基塘的生态肌理Fig.5 Dike-pond’s natural texture in the 1960s

图6 现状标准基塘人工化的生态肌理Fig.6 Dike-pond’s artificial texture nowadays

2.2 生境结构:生境斑块连通性较差,存在多处断点

邻近指数(PROX)能够度量同类型斑块间的邻近程度以及景观的破碎度。通过景观连接度计算及可视化输出,PROX指数值越小(在图4中表现为偏红色),表明同类型斑块间离散程度越高或景观破碎程度越高;PROX指数值越大(在图4中表现为偏绿色),表明同类型斑块间邻近度越高,景观连接性越好(见图4)。根据珠三角地区鸟类迁徙的习性,以2个自然生境斑块之间的距离不超过2 km为原则,分析场地斑块连接度特征。坑塘生境斑块主要集中在场地的东部和南部,这些坑塘斑块通过塘基或者机耕路连接在一起,形成大片坑塘水域,生境连接度较好,连接度较高的坑塘在现场调研中能见到佛山常见鸟类白鹭的身影。东部河堤沿线深绿色的条带状斑块为公园用地,“乔−灌−草”以及“乔−草”复合植物群落在公园内分布较广,植物种类较为丰富,因此生境连接度较高。场地东部和南部的村庄聚落、鲤鱼沙岛东南部的工厂区以及西北部的村落内部连接性好,但人工建设区域导致农田、坑塘、自然林等半自然和自然用地割裂,破碎化加剧;而且内部由于人工化程度严重,导致整体生境连接度较差。鲤鱼沙岛主要分布自然林和人工林,自然化程度较高;但由于鲤鱼沙万亩公园其他区域基本被用于坑塘、苗圃以及人工聚落开发,部分河岸线也被居民占用作为自家农地,无法与岛上的林地斑块形成连片的生境斑块,导致鲤鱼沙岛的生境连接度不高。

2.3 生境品质:植物群落构成较单一,缺乏灌木层、水生植物层以及自然植物群落

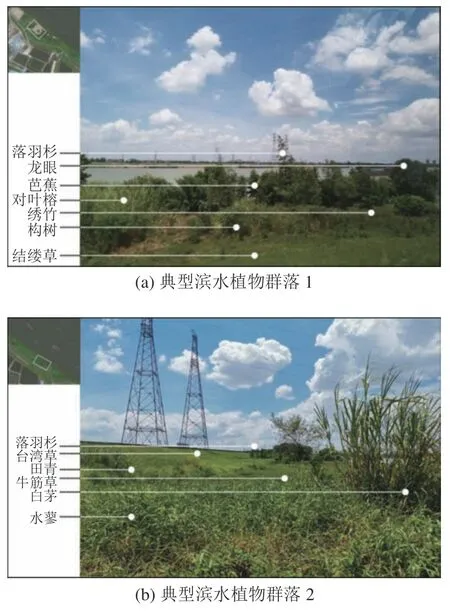

样方调查记录了79种植物,分属38科73属;其中乡土植物种占67%,外来植物种占30%,外来入侵种占3%。乡土植物中,常见的乔木有苦楝、构树、小叶榕、对叶榕、黄皮、龙眼等;灌木主要有米仔兰、假连翘、白饭树等;草本主要有碎米莎草、芭蕉、芦苇、芋头、白茅、狗牙根等;藤本主要有葛藤、倒地铃、鸡屎藤等;竹类有小琴丝竹、青皮竹和撑篙竹。外来植物中,常见的乔木主要有凤凰木、油棕等,灌木主要有琴叶珊瑚,草本主要有旱墨莲、合果芋、三点金等;出现频率较高的外来入侵植物是三叶鬼针草和马缨丹。自然植被中较典型的植物群落组合(乔−灌−草)主要有3类(如图7所示):一是苦楝、小叶榕−马缨丹−海芋、白茅,二是构树、青皮竹、芭蕉−白饭树−芋头、狗牙根、马唐,三是对叶榕−白饭树−碎米莎草、芦苇、鸭跖草、水蓼。

图7 典型滨水自然植物群落构成及生境Fig.7 Composition and habitat of typical waterfront natural plant community

根据土地利用类型与植物郁闭度,从鸟类、昆虫类需求分析生境质量。鲤鱼沙水鸟栖息地以水体、沿顺德河道的人工植被区和自然的疏林灌丛为主;陆鸟栖息地以内部水体附近的疏林草地及村落附近的疏林灌丛为主。在筑巢乔木选择方面,鸟类一般选择竹林、榕树、水松,位于顺德水道上的鲤鱼沙岛是众多鸟类栖息地的选择。从调查的公园植物现状来看,尽管岛内植物种类较多,但存在三方面问题:一是以乔木、草本为主,灌木种类较少、植物层次不够丰富;而且多分布于滨水公园及内河涌边,滨水河漫滩植物丰富度不够,存在水土保持能力低的问题。二是场地水体占比大,但水生植物较为缺乏,水生植物或湿地植物净化水体的功能受限。三是非乡土植物较多,无法为昆虫、鸟类等动物提供足够的栖息地,对动物的活动、发育及繁衍有一定的限制,导致动物种类少,进而岛内物种丰富度偏低,产生生态系统稳定性低的问题。

3 生物多样性提升策略

3.1 修复思路与目标

针对公园现状,农田流转为苗圃和坑塘形成生物栖息地缺乏、生境连通性存在多处断点、动植物群落构成单一、生物多样性不足等问题,提出通过分区管控和建设,协调农业生产、乡村聚居、生态休闲、生物生存空间,补偿生物栖息地不足、降低人类干扰;采用保育、建植、修复等手段,连接断点、丰富生境、提升生物多样性。通过修复规划、管控和景观重建,最终形成自然滨河生态景观与优美乡村农业景观交相辉映的滨水湿地型公园。

3.2 修复规划分区

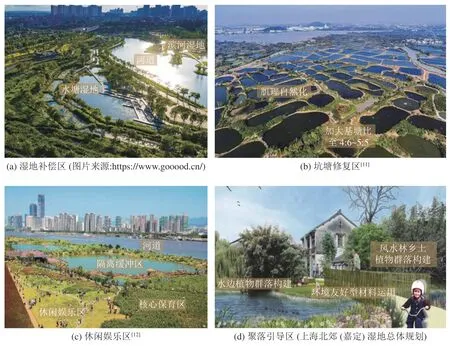

基于鲤鱼沙的生态本底以及生境连接度分析,将公园以河堤为界划分为堤外自然生境区和堤内人工生境区(见图8,作者绘制)。(1)堤外自然生境区以恢复滨水生境、提高连通性为主。根据功能和活动准入的差异,该区细分为“生态核心区”“生态缓冲区”和“休闲娱乐区”,占地面积分别为96、96、18 hm2,占比分别为4.5%、4.5%、0.8%。生态核心区包括河心岛和每隔2 km设置的滨河生态斑块,用于营造滨水动植物的主要栖息地以及水鸟迁徙廊道上的踏脚石,基本不允许游人活动;休闲娱乐区位于与村居可达性较好、对河流环境影响较小的滨河区域,利用生态设计打造环境友好的亲水空间,是游人活动的主要区域;生态缓冲区位于生态核心区与休闲区之间的过渡地带,只允许慢行步道等有距离观赏活动,用于维育、恢复滨河典型植被群落,增强生态连通度。(2)堤内人工生境区则以增强生境丰富度、提高生物多样性为主。根据各类生境修复重点,将该区细分为“湿地补偿区”(见图9,作者绘制)、“坑塘修复区”(见图10,作者绘制)和“聚落引导区”,占地面积分别为190、1 330、417 hm2,占比分别为8.8%、62%、19.4%。湿地补偿区以河涌、河漫滩为主,增加河涌两侧的自然斑块,改善水质,提升水环境与水乡景观;坑塘修复区的目标是改善单一的几何形坑塘肌理,减少水环境污染,增加生物多样性,推广生态养殖;聚落引导区实施环境污染管控、减少污染,提升乡村景观。

图8 修复分区规划图Fig.8 Layout of restoration zoning

图9 三级表流湿地补偿区布局Fig.9 Layout of wetland compensation area

图10 坑塘修复区布局Fig.10 Layout of pond restoration area

3.3 分区修复策略

分区修复策略如表2和图11所示。为了保护河流水环境、增强河流生态廊道功能、提升动物生境多样性,堤外自然生境区以生态保护及生境营造为主要修复策略,具体思路为:(1)通过滨水植被群落的保育、建植及动植物友好设施的置入,在生态核心区内营造滨水动物的栖息地,增加河流廊道的生态踏脚石;(2)通过目标乡土植物群落的保育、控制外来植物入侵和蔓延,使缓冲区逐步自然演替为典型的自然滨河植被区,增强河流生态廊道的连通度;(3)通过缓冲隔离带及生态设计等手段,降低休闲娱乐区人群活动对河流环境的影响,加强市民对河流生态环境的认知和保护意识;(4)为了改善大量坑塘形成的单一肌理,提升乡村生态景观,堤内人工生境区以生态补偿、环境监控为主要策略:通过表流人工湿地的营建、生态坑塘养殖产业的推广及乡村景观提升等措施增加人工生境区的自然斑块、降低生活污水和养殖业对水环境的影响。

图11 各修复分区概念设计图Fig.11 Concept sketch of restoration zoning’s strategies and measures

表2 分区修复策略和措施Table 2 Strategies and measures of restoration zoning

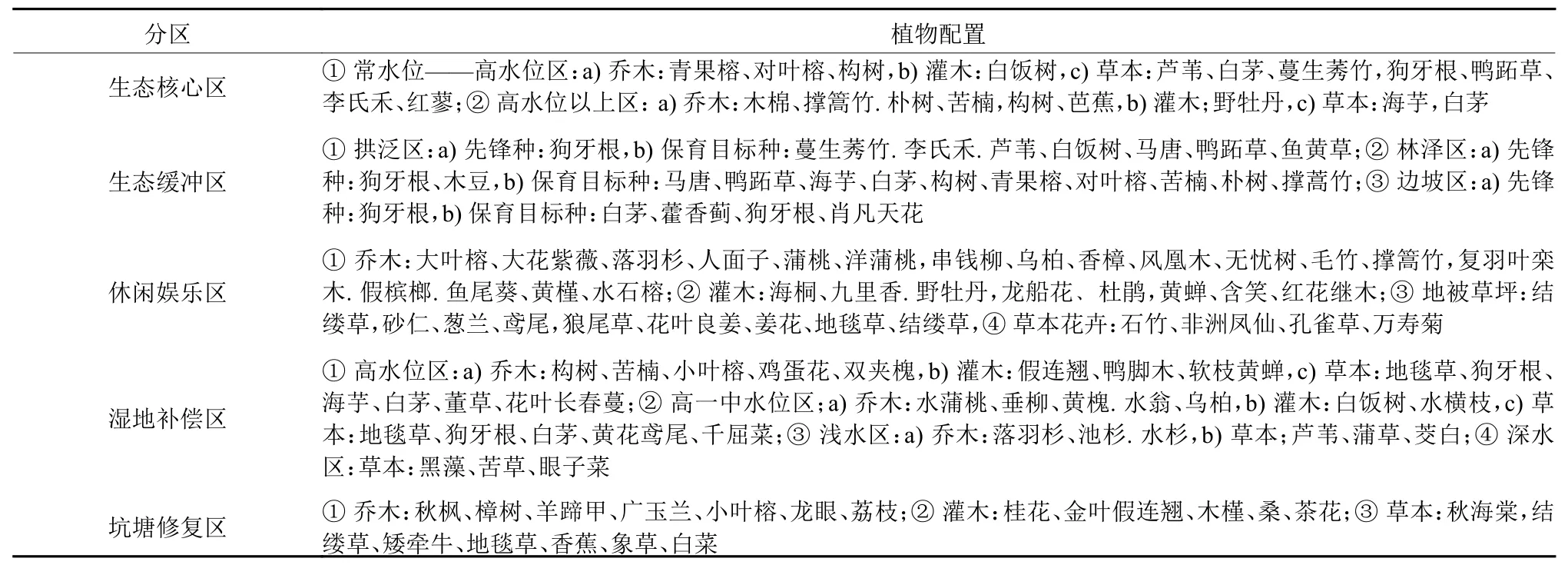

3.4 植物配置策略

各修复分区的植物种选择及配植遵循以下3个原则。(1)适地适树:根据自然条件选择合适的植物种,建植或保育健康、稳定、能正向演替的植物群落;(2)乡土植物:选择在本区域内自然分布的乡土植物种为骨干树种,以形成典型的乡土自然景观[13];(3)动物友好:选择鸟类、昆虫等偏爱的食源、蜜源植物、宿主植物,营造理想的动物栖息生境(见表3)。

表3 植物修复配置表Table 3 Plant configuration of restoration zoning

4 结论

本文以佛山鲤鱼沙万亩公园为例,深入调查分析了高强度建设的城市群河网区典型基塘农业生态系统存在的共性问题,包括:生境斑块大量人工几何化、生境结构破碎化、自然生境缺乏、动植物群落结构单一等。基于鲤鱼沙万亩公园的生态功能定位,通过“一园一策”生态修复规划,提出堤外“生态核心区”“休闲娱乐区”“生态缓冲区”以及堤内“湿地补偿区”“坑塘修复区”和“聚落引导区”的分区方法,采用保育、建植、补偿、修复等手段,协调农业生产、乡村聚居、生态休闲、生物生存空间,连接断点、丰富生境进而实现生物多样性提升。本文采用生态学样方调查和景观连接度评价等方法可视化揭示农业生态系统存在的问题,通过风景园林学科规划设计手段提出分区管控、生态修复和景观重建策略;该技术路线对当前生态文明建设背景下,解决粤港澳大湾区及其他三角洲地区广泛的因应场地尺度的三生空间协调、农业生态系统生物多样性保护管控和修复重建工作具有实际指导意义,为高强度建设的城市群河网区农业高质量发展提供借鉴。