政府形式回应是无奈之举还是必要手段:一个整合性归因模型

2022-02-11孙斐

摘 要:十九大报告提出“以人民为中心”的发展思想,要求各地政府积极转变政府职能,通过更加平衡、更为充分的发展来不断满足人民在新时代的新需求,提升政府的回应性。但现实中存在大量推诿性回应、模糊性回应等“政府形式回应”行为。研究发现,公众的不合理期望与政府权力和能力有限的矛盾催生出超越政府职责范围与能力边界的诉求,构成政府形式回应的触发因素;制度环境、抗争性利益表达以及官僚理性知识与个人感性知识冲突是政府形式回应发生的重要外部推力;与此同时,基层公务员胜任力不足和公众身份特征则发挥着调节变量的作用。

关键词:政府回应;形式回应;实质回应;政民互动;归因模型

一、问题提出

卢梭指出,“政府只有尊重并遵循‘公意’,以大多数民众的公共利益为依归,才能成为最理想、最完善的政府”。因此,政府回应是现代民主政治语境下的必要价值追求。2010年国务院《政府工作报告》提出要“努力建设人民满意的服务型政府”;党的十九大报告进一步强调,坚持“以人民为中心”的发展思想,更好地满足人民日益增长的美好生活需要。至此,政府回应再次回归人们的视野之中。

然而,目前政府回应的理念和机制依旧存在不足,一些地方政府采用一种“万能回应模板”,虽然回应及时,但缺乏实质内容和后续行动,致使群众问题得不到彻底解决[1];甚至部分职能部门会以“不清楚、不知情、不好回答、需向上级领导请示”等理由搪塞公众,或经层层上报后无疾而终,导致公众的需求信息有去无回。此外,部分窗口单位的基层服务人员服务意识淡薄,回应态度敷衍甚至恶劣,缺少对人民群众应有的人文关怀与尊重[2],其结果损害了公众对政府的信任。

遗憾的是,现有研究大多基于简单二分法将政府回应划分为“回应”和“不回应”两种类型,并将“回应”默认为实质回应,导致难以对推诿性回应、模糊性回应和程序性回应等具有形式色彩的回应行为做出合理解释,更无法给出有效的治理良方。基于此,本研究试图运用扎根理论,提出政府形式回应的概念,并发展出政府形式回应的整合性归因模型,不仅拓展政府回应的分类,实现对推诿性回应、模糊性回应和程序性回应等行为的统一认识,而且为理解政府形式回应究竟是一种无奈之举,还是一种必要手段提供经验证据,从而推动政府由形式回应向实质回应转变。

二、文献综述

随着新公共服务、新公共治理、公共价值管理理论等后竞争范式的兴起,政府回应被赋予更为丰富的内涵,如Denhardt所强调的,政府应当具备以民为本的服务理念和回应公众的内在要求。或者说,政府回应是现代民主政治的一个基本指标,是政府责任性的体现[3]。

现有学者大多基于简单二分法将政府回应划分为“回应”和“不回应”两种类型。通常,政府回应被视为实质回应,即政府能够对公众所提出的、属于其职权范围内的诉求做出及时有效的回复,以期实现对公众问题的解决,并获得公众认可的一种理想状态[4]。政府不回应则是指无论公众的诉求是否超过政府的管辖权,政府都忽视公众的诉求和知情权,不采取任何回应措施,未产生任何回应效果,即“只有民意信息输入,而无政府反馈信息输出”的状态[5]。

政府回应依赖于政民互动的过程与发生场域,这便造就现实中形式多样的政府回应行为。其中便存在既不可归为“实质回应”,也无法简单认定为“不回应”,而是更具形式色彩的政府回应行为。如雷望红通过乡村研究发现,村干部在面对难以解决的村民诉求时,受到上级政府的刚性制度规定,会采取一种“模式化”回应,具体表现为采用统一的回复模板、标准化用语等[6]。曹现强等学者也发现,基层政府在接收到公众诉求信息后有时会隐瞒实情,在背后商议善后措施,尤其是当民意舆论所涉及的官员职级越高时,有关部门越有可能调动政治资源进行公关,故而产生“拖延回应”的行为[7]。就理性经济人假设而言,基层政府回应行为的选择存在自利性倾向[8],当面对所属职责范围不明确的诉求时往往会以“踢皮球”式的“推诿回应”来避责[9]。此外,正如Robinson指出的,若顾客向政府部门提出诉求,相关部门会在形式上将其标记为“已回复”,但未采取实际行动解决该诉求时,便出现了敷衍回应[10]。

针对上述具有形式色彩的政府回应行为,部分学者探究其发生原因。一是政民互动过程中存在信息不对称,导致政府最终的回应与公众需求不匹配[11]。当存在沟通渠道不畅、公务人员内在动力缺失和不良行政作风时,便会增大信息处理的成本,削弱政府对公众诉求的回应性,从而呈现出被动回应的状态[12]。二是公共权力的强制性和官僚运作机制,使得政府对于公众诉求的敏感度不高,不能及时掌握民意,从而错过最佳的回应时机[13];再加之组织内的繁文缛节与组织的形式化、集中化和层级化紧密相连,也可能造成政府的回应流程阻滞[14]。三是在政府的责任压力和风险压力不断增强的情况下,技术、制度和个人能力的缺陷会使其更偏向于“应付型”回应[15]。正如张翔所指出的,在政府职责转变的大背景下,政策压力与执行能力的失衡会诱发基层官员在确保表面一致性的前提下,采取变通手段[16]。四是地方政府为吸引和保留稀缺资源所开展的竞争会形成横向约束,限制基层公务员的自由裁量权,从而造成行政体系僵化,使得政民互动流于形式[17]。

虽然现有部分研究已经关注到具有形式色彩的政府回应行为,但困于二分法的局限性,尚未发展出一个整体性的概念,实现对推诿性回应、模糊性回应和程序性回应等行为的统一认识。同时,对于具有形式色彩的政府回应行为的成因研究也呈现出碎片化的特点,导致“只见树木不见森林”。鉴于此,有必要深入了解具有形式色彩的政府回应行为,还原其發生场域,揭示其形成机理,积累实证研究资料,归纳可供检验的变量及命题,丰富已有政民互动理论。因此,本研究试图立足于中国现实情境,通过扎根理论,不仅提出政府形式回应的概念,实现将原有的“回应”再分类为“实质回应”与“形式回应”,而且揭示出政府形式回应的发生机理,尝试就政府形式回应行为提供更具解释力的框架。

三、研究设计

(一)研究方法

政府形式回应隶属于人类行为研究的范畴,因此研究方法的选择,势必需要遵循人类行为研究的逻辑和方法论立场。符号互动论学者Mead将人类行为视为外在行为和内在行为的统一,即广义的人类行为概念[18]。为此,Blumer指出,“刺激—解释—反应”的公式才能研究社会互动的性质,其中“解释”是人类对于外部刺激的意义作出的诠释,属于内在行为过程[19]。因此,正如Meyers & Vorsanger所强调的,定量方法在代表性方面优胜,但容易使研究者错过影响一线行政人员行为与决策的微观机制,因为他们将人的内在思维活动和“情景定义”都视为“黑箱”排除在研究之外[20]。可知,定性研究在人类行为的研究中仍会不断涌现。

政府形式回应多发生于政民互动界面,不仅涉及基层公务员和公众彼此的互动心理,而且会受到具体互动的方式与场域情境的影响,这就造成了其度量和操作上的困难,结果是现有文献尚未提出政府形式回应的概念和待检验的假设,故针对中国情境下的政府形式回应行为更迫切地呼唤扎根于中国经验的定性研究。

扎根理论强调,研究者在没有理论预设的前提下,扎根于原始资料之中,通过自下而上的归纳分析,生成概念和命题,最终融合成理论。基于此,本研究遵循人类行为的广义定义,试图基于扎根理论提炼出政府形式回应的概念,并发展出政府形式回应的整合性归因模型,以期实现对政府形式回应行为发生机理的深入刻画。

(二)研究对象

本文运用判断性抽样,并确定研究对象的选择标准:(1)研究对象具有可接触性;(2)研究对象是与公众密切接触的政府职能部门的一线公务员;(3)研究对象所属的职能部门具有多样性。基于此,本研究从在校MPA学员中选取了19位具有长期从事一线公共服务工作经历的受访者,其中女性占比72%,年龄介于27至36岁之间,16位受访者为人力资源和社会保障局、税务局、道路运输管理局、民政局和信访局等政府职能部门的窗口工作人员,3位受访者则是市场监督管理局和城市管理综合执法局的一线执法人员。

(三)数据收集及分析

1.数据收集

正如阿伦森所言,“观察法有一些明显的缺点,当不只是描述社会行为,而是对其进行解释和预测时,其他研究方法就变得更为重要”[21]。基于此,本研究将访谈法作为主要的资料收集策略,并以观察法和实物分析相辅助,以期通过数据来源多样且数据之间互相印证,保证研究结论的效度。

(1)半结构化访谈

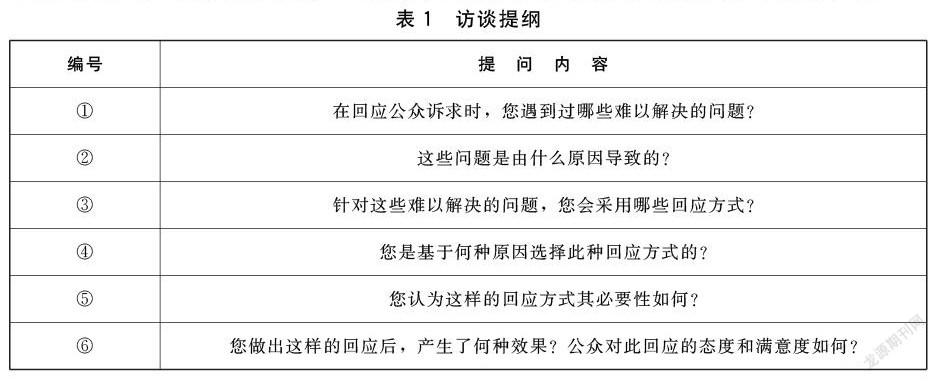

本研究以政府形式回应为研究主题,设计半结构化访谈提纲,进行用个体访谈收集资料,每位受访者的访谈时间大约40分钟(见表1)。本研究秉承“饱和点加一”原则,共计访谈了19位来自不同职能部门的一线公务员,形成12万余字的逐字稿,从而为后期编码分析提供重要资料来源。

(2)政策文件

政策文件资料的主要作用是证实或证伪通过访谈获取的资料。因此,针对19位受访者涉及的职能部门,本研究搜集了有关政府回应的政策文件。政策文件主要来源于上级下达的针对窗口一线公务员的规章制度,以及职能部门自行出台的行为规范与考核标准。

(3)现场观察

观察性证据通常能为研究提供额外的附加信息,从而为理解研究背景和研究对象的行为动机和意义开拓思路。鉴于此,一方面,研究者在2019年8月进入兰州市人民政府政务大廳和兰州市安宁区政务服务中心,实施为期一个月的非参与式观察。按照既定的观察提纲,对16位受访者所在的人力资源和社会保障局、民政局和信访局等窗口单位的服务过程进行观察记录。另一方面,分别在2019年12月和2020年3月,研究者随同市场监督管理局的受访者HBX和城市管理综合执法局JQR中队的受访者LL,参与其日常执法活动,并撰写观察记录。

2.数据编码与数据分析

本文依据Strauss等为代表的程序化扎根理论的数据处理程序,即“开放性编码—主轴编码—选择性编码”进行数据分析。为确保研究的信效度,编码过程严格遵循扎根理论范畴归纳和模型构建步骤,对数据进行概念化和范畴化,对存在争议的概念和范畴,在政民互动研究领域专家意见的基础上,进行修订和删减,以避免编码者主观意见对编码结果造成的影响,提高编码的客观性。此外,为了提高数据的编码与分析效率,本文运用Nvivo11.0质性资料分析软件。

(1)开放性编码

开放性编码是建立在已有资料所反映的具体行为内容上进行的概念化和范畴化的过程。本研究在编码之前剔除无效、相关性较低及重复的信息。另外,为了寻找“本土概念”,研究者尽量使用受访者的原始表述作为码号,然后从中发掘初始概念,至此得到92个概念。通过对零散概念的持续比较与提炼,最终形成30个范畴。

(2)主轴编码

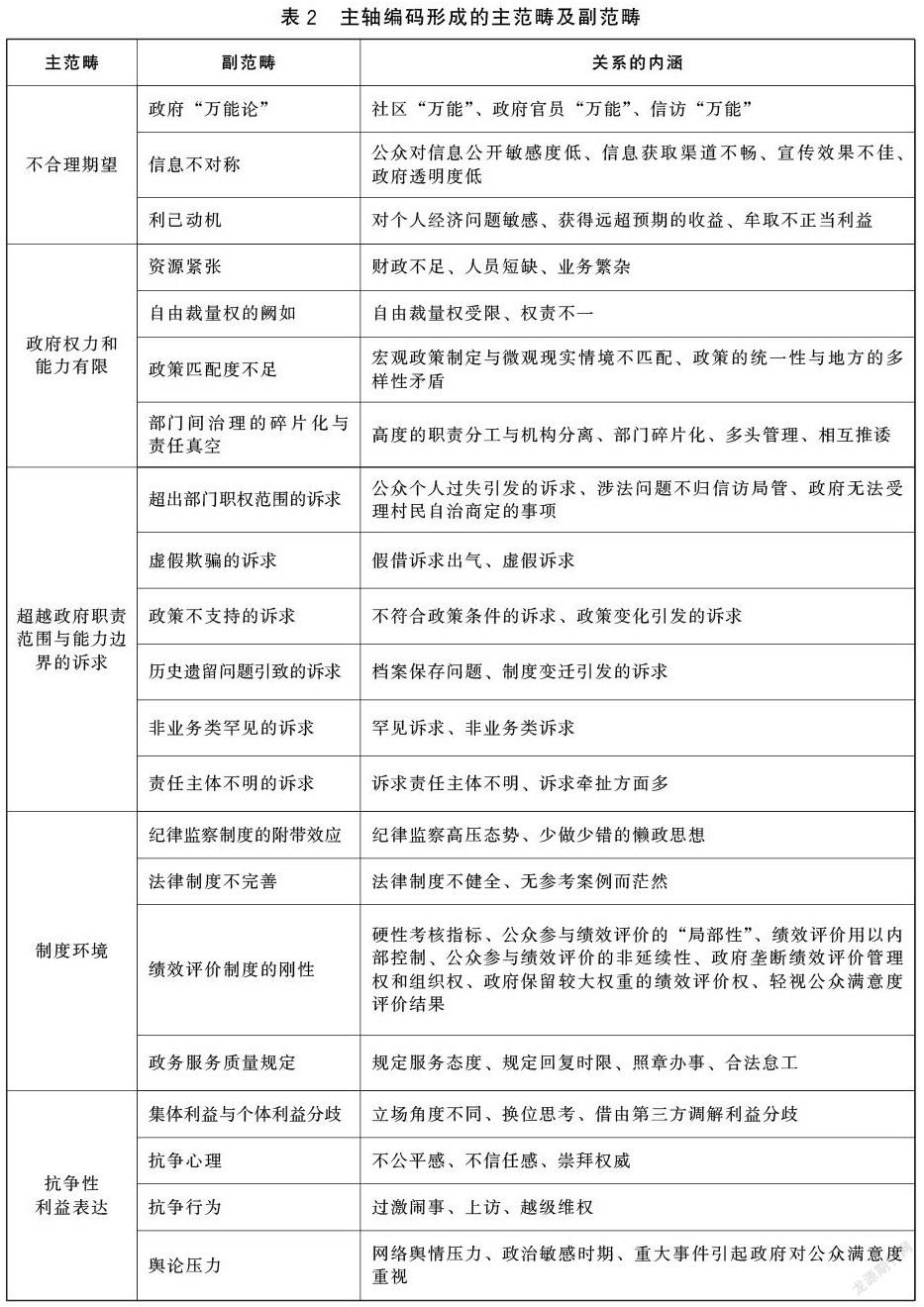

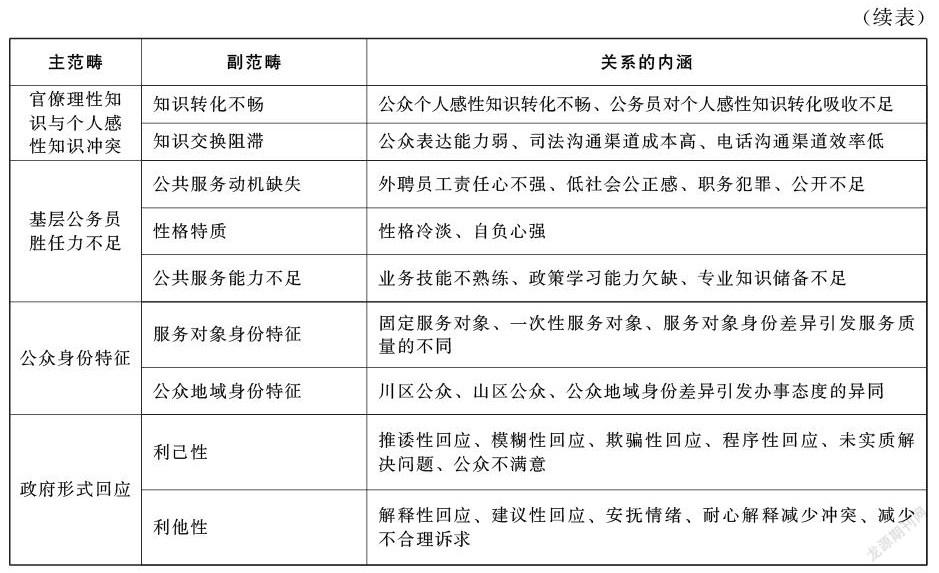

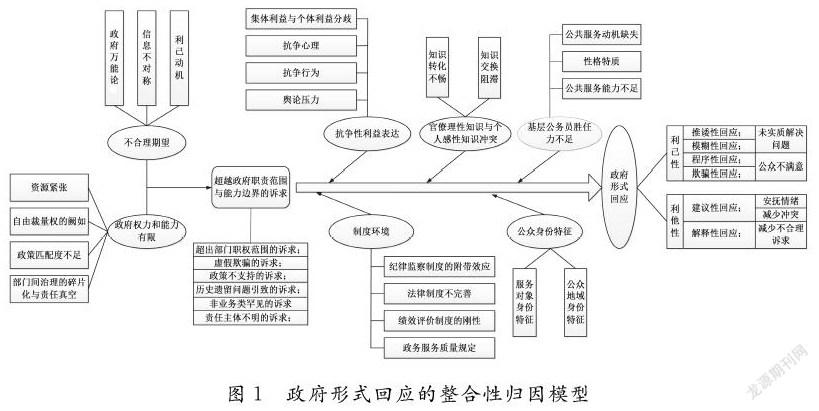

主轴编码是将开放性编码中得到的各项范畴进一步提炼、调整、归类,将意义相近或相似的部分进行合并,并对范畴之间的内在联系进行澄清与梳理的过程。按照主轴编码的步骤,运用类属分析归纳出9个主范畴,见表2。

四、研究发现

(一)政府形式回应的触发因素:超越政府职责范围与能力边界的诉求

超越政府职责范围与能力边界的诉求被基层公务员视为政府形式回应的触发因素,该诉求是由公众的不合理期望与政府权力和能力有限的矛盾催生而成。

1.公众的不合理期望

公众的不合理期望是政府与公众之间长期的信息不对称与公众的利己动机等因素共同作用的结果。一方面,由于政府运行透明度不够高,日常信息公开流于形式,政务公开未能成为公众了解和监督政府的有效渠道。与此同时,公众对政府信息公开敏感度低、解读能力弱,且易受到虚假信息的误导,产生对政府形象的虚假认知和对相关政策信息的理解偏差,从而对政府抱有不合理期望,如政府“万能论”的思想,即坚信政府应该且能够解决公众所有的诉求。

另一方面,26.32%的受访者表示,部分公众在利己动机驱使下,追求个人利益最大化,甚至不惜背弃道德约束和法律规定,以牟取不正当利益。比如,少数公众借助政府的经济调节机制与治理手段,打击同行竞争者或者模仿其他上访户给政府施压,以获取远超预期的收益。

2.政府权力和能力有限

政府在回应公众诉求时无疑会受到自身权力与能力的限制。首先,财政不足会严重掣肘政府回应性,正如受访者所说“没钱一切都是空话”。与此同时,人员短缺与基层事务繁杂构成一对张力,约束着政府的回应能力。其次,政府部门间的高度职责分工与机构分离容易引发部门间治理的碎片化与责任真空,具体表现为多头管理、相互推诿等一系列低效行为,从而限制政府回应的效果。次之,中央出台的宏观政策在地方执行时,可能一时难以与微观现实情境相匹配,导致基层政府面对公众诉求时有心无力。最后,自由裁量权的阙如限制了基层公务员的创造性与灵活性,并使其承担大量“自己没法干”和“自己干不了”的工作,从而降低基层公务员的回应能力。

3.超越政府职责范围与能力边界的诉求

公众的不合理期望与政府权力和能力有限之间的矛盾,催生出超越政府职责范围与能力边界的诉求,具体包括:超出部门职权范围的诉求;虚假欺骗的诉求;政策不支持的诉求;历史遗留问题引致的诉求;非业务类罕见的诉求;责任主体不明的诉求。当公众的诉求超越政府职责范围与能力边界时,政府便难以在现阶段按照公众的意愿解决问题,于是公众的诉求便会陷入难解之境。这种难解之境为政府形式回应埋下了“种子”,当“种子”受到宏微观因素的诱导作用后,便会结出政府形式回应的“果”。

(二)政府形式回应涌现的制度环境

纪律监察制度的强化、法律制度不完善、政府绩效评价制度的刚性以及政务服务质量规定共同构成政府形式回应的制度环境。

首先,日益强化的纪律监察制度在约束公务员的不合规行为的同时,也引发少部分公务员萌生“少做少错”的懒政思想。当面对由超越政府职责范围与能力边界的诉求引发的难解之境时,抱有懒政思想的公务员倾向于采取推诿、敷衍等回应行为。

其次,部分公众基于目前尚不够完善的法律法规,提出在法律上打擦边球的诉求,但政府工作人员却往往因缺乏解决此类问题可参考的法律法规和案例而陷入茫然无措的窘境,从而降低回应速度,削弱回应质量。

第三,政府绩效评价制度的刚性可能会诱使被考核的基层公务员采取形式回应行为。各地方政府为了持续改进公共服务质量,不仅把服务态度、服务次数和办结率作为硬性考核指标,而且将公众满意度纳入绩效评价体系之中。但遗憾的是,公众参与政府绩效评价面临不可持续的挑战。一是公众参与更多地聚焦于评估环节,这种“掐头去尾”式的局部参与导致评价结果的影响力有限。二是政府常常既拥有政府绩效评价的管理权,又拥有组织权,甚至保留较大权重的评价权,导致公众缺乏必要的话语权,并被降格成绩效信息供给者,以强化内部控制。三是公众参与政府绩效评价具有非延续性。公众是否能够留在评价主体的序列中,甚至不由自己决定。其结果作为理性经济人的基层政府或公务员,在迎合上级政府的同时,轻视公众满意度的评价结果。当面对超越其职责范围与能力边界的诉求,他们更会倾向于做出形式回应,以完成显性绩效考核任务。

最后,就某种程度而言,政府形式回应可视为公务员应对政务服务质量规定的自利性行为。针对回应质量设置的制度性规定缺乏必要的弹性,与充满不确定性、冲突性的外部环境不相適应。此时,基层公务员严格照章办事不仅抑制其主观能动性的发挥,而且易助长“合法怠工”行为,结果政府回应往往呈现程序合法,但未实质满足公众诉求的现象。

(三)政府形式回应频发的场域:裹挟着“冲突与对抗”的政民互动

政府的回应策略正不断地受到政府与公众每一次具体互动过程的形塑。公众的抗争性利益表达以及官僚理性知识与个人感性知识冲突所构成的政民互动过程是政府形式回应频发的重要外力因素。

1.抗争性利益表达

当公众主张个体利益最大化时,政府往往站在国家整体利益或是法律的角度来解读其诉求,此般立场和认知模式的差异是政民互动过程中分歧与冲突的发端。而利益分歧的背后潜藏着公众复杂的抗争心理:一是个体利益受损时,公众产生对政府办事原则的不信任感;二是个体利益低于可比较的他人时,萌生的不公平感;三是更愿直接与领导或是上级政府对话的威权崇拜心理。

在客观利益分歧与主观抗争心理的共同作用下,少数公众倾向于采取抗争性行为,比如过激闹事、群体性上访以及越级维权等。但此时的政府关注点更多地聚焦于缓解冲突与安抚情绪,以及暂时性解决问题,以求保持良好形象和社会稳定。这种“治标不治本”的回应方式并不能有效保证从根本上解决问题,反而易导致应急性回应替代惯例化回应,增加政府整体回应成本。

2.官僚理性知识与个人感性知识冲突

政民互动过程实质是一个知识共享过程,但公众个人感性知识与政府官僚理性知识存在知识属性上的差异性,会因知识转化不畅与知识交换阻滞引发冲突。因专业知识的欠缺,公众一般难以有效解读基于官僚理性知识形成的政策文本。与此同时,政府工作人员一般也以拥有专业知识自居,无法认真汲取普通民众生活所产生的经验知识,其结果造成知识转化不畅。此外,公众欠佳的表达能力和低效且成本高昂的沟通渠道阻碍了政民之间的知识交换。恰如对受访者WRJ的观察,民政局窗口工作的WRJ在一次受理关于最低生活保障金申领的电话咨询业务时,多次说到“您想说的是不是这个意思啊”,由于此过程耗时过长,最后WRJ无奈之下说了一句“你还是来现场咨询办理吧,或许会更清楚”。

当官僚理性知识与个人感性知识相冲突,便会增加政民互动成本,诱使政府做出形式回应。21.13%的受访者表示,公众利益表达“词不达意”时,政府只能与其进行反复对话以求准确识别诉求。或者,当政府的回应行为不被公众接受时,政府只能耐心解释,以求公众理解。但无论何种情况,都易诱发政府做出程序性、模糊性等回应行为。

(四)政府形式回应的主客体特征

基层公务员胜任力不足和公众身份特征在政府形式回应的形成过程中发挥着重要的调节作用,是诱发政府形式回应的微观因素。

1.基层公务员胜任力不足

基层公务员在特定服务岗位上的胜任力,尤其是公共服务动机、公共服务能力以及性格特质都会对政府回应策略的选择产生调节效应。首先,基层公务员的公共服务动机缺失,表现为责任心不强、低社会公正感以及自利性。这会使其面对来自公众的难解诉求时,倾向于选择推诿、程序性、敷衍等回应行为,从而有损政府回应质量。其次,基层公务员会因业务技能不熟练、政策学习能力欠缺以及专业知识储备不足,拥有较差的公共服务能力,导致其陷入迷茫窘境,无奈选择形式回应。最后,基层公务员的性格特质也会对政府回应策略选择起到调节作用,如性格冷淡的基层公务员在面对难解之境时往往会缺乏热情与耐心,更易做出模糊性回应;而自负心强的基层公务员对于自身业务能力又自视过高,许下的高承诺难以兑现,最后只能做出解释性或模糊性回应。就上述副范畴的频次统计结果可知,公共服务能力不足的频次最高,表明它是造成基层公务员胜任力不足的关键性因素。

2.公众身份特征

公众身份特征的差异性会引发基层公务员采取选择性的回应行为,尤其体现在服务质量与态度方面。对于政府部门的固定服务对象而言,即使诉求一时棘手,基层公务员也会积极跟进,以寻求问题实质解决,鲜少推诿或敷衍。但对于一次性服务对象,基层公务员在面临难解之境时便会耐心不足,甚至与之发生冲突,导致公众的诉求不了了之。此外,如受访者LZX所言,平川地区的公众维权意识更强,当地公务员更为小心谨慎,鲜少糊弄敷衍,但对待山区公众的利益诉求时则存在懈怠,甚至涉关廉政风险,更倾向于做出形式回应。

(五)政府形式回应的概念及其双重性

政府形式回应是政府在特定制度环境、“冲突与对抗”的互动方式以及参与互动的主客体特征的共同作用下,基于对超越其职责范围与能力边界的诉求做出意义解释的基础上,所采取的不具有实质效力,且难以获得公众满意的反应与答复行为。由于政府对公众提出的难解诉求,既可以做出利己性的解释,也可以做出利他性的解释,因此政府形式回应具有双重性,不仅包括利己性,而且也蕴含了利他性。

利己性的政府形式回应,即作为理性经济人的政府会因制度或规则的刚性,部门间的阻隔以及自身资源和治理能力的有限,对来自公众的难解诉求做出利己性解释,从而采取相互“踢皮球”的推诿性回应,“和稀泥”式的模糊性回应,严格按照统一的回应章程或模板做出回复的程序性回应,甚至回复内容虚假不实的欺骗性回应等行为。显然,利己性的政府形式回应是政府在自我保护意识下的无奈之举,它不仅无法推进问题的实质性解决,而且还会招致公众的不满。

利他性的政府形式回应,即政府及其工作人员对公众提出的难解诉求,采取耐心向公众阐述政策条例和其他缘由的解释性回应或向公众提供问题解决的其他方式的建议性回应等行为。虽然,利他性的政府形式回应未能实质性解决问题,获得公众满意,但可以减少公众不满意的程度,发挥保健因素的作用。首先,当公众情绪过激或政策理解有误时,政府采用解释性回应和建议性回应可以有效地安抚公众的不满情绪,减少冲突,营造良好有序的互动情境,为后续问题实质解决奠定基础。其次,对于超出政府职责范围与能力边界的诉求,政府“以理服人,以情动人”的解释性回应有助于使部分公众过高的期望回归政府职责与能力可接受的范围之内,从而为问题的解决提供了可能性。可知,利他性的政府形式回应是无法获得公众满意的前提下,所采取的一种补偿性的必要手段。

五、讨论

本研究通过扎根理论,提出政府形式回应的概念,并发展出政府形式回应的整合性归因模型。为了推动实质性理论向形式理论的发展,将本研究发现与现有文献展开持续对话。

首先,基层政府有限的治理能力和无限的治理责任之间的不对称是政府形式回应的发端。政府的治理责任源于公众期望,Gronroos指出,政民沟通、公众诉求等因素影响着公众期望[22]。本研究则采取相反的分析思路,发现公众的自利性和信息不对称会导致公众的不合理期望。正如储鹏飞所言,大多数公众由于知识局限和对现实利益的直接渴求,往往只想要“单纯性索利”,而非公共利益的制度性保障[23]。与此同时,政务信息的透明化不足,加重了政民之间的信息不对称,导致公众对政策的误解,且忽视基层政府权力与能力的边界,从而赋予基层政府难以承载的使命和期望[24]。

面对无限的公众期望,遗憾的是,政府的“公共性”特征以及资源的稀缺性决定了其权力与能力的有限性[25]。政府部门间的碎片化治理与责任真空[26]、宏觀政策与微观现实不匹配、自由裁量权的阙如都会进一步削弱政府拥有的实际权力与能力[27],正如Laws和Forester所言,自由裁量权的阙如会使基层公务员在应对多样化且复杂的诉求时丧失弹性,陷入照章办事的陷阱,最终限制政府整体的公共服务能力[28]。

因此,公众的不合理期望与政府权力和能力有限之间的矛盾不可避免,并催生出超越政府职责范围与能力边界的诉求,为政府形式回应埋下了“隐患”。正如Petrovsky等学者所言,现实中存在着超出公众权利、法律范围、政府政策的诉求[29]。本研究不仅回应了上述学者的研究结果,而且补充了非业务类罕见诉求、责任主体不明的诉求等,有助于政府识别不同的诉求类型并做出有效回应。

其次,政府形式回应的产生受到宏观社会环境、中观行政体制和微观个体等多重因素的影响。

在社会环境方面,首先,传统主流媒体与网络媒体都是公众表达政策偏好,对政府施加影响的重要空间,并且呈现出网络舆论的影响力越大,政府回应性就越高的现象[30]。本研究发现,当公众诉求超越政府职责范围与能力边界时,少数公众倾向于采取抗争性的利益表达方式,并借助网络媒体制造舆论压力,迫使政府在确保政治合法性的前提下做出妥协、规避等回应姿态[31]。其次,正如Fesler和Kettle所言:“理想主义者制定法律,现实主义者执行法律。”法律制度在一定程度上具有时滞性和保守性[32],故有时难以对公众个性化且多变的诉求做出及时、具体的规定。其结果就是,基层公务员在回应具体的公众诉求时可能因无法可依而采取模糊性回应或拖延回应等行为。

在行政体制方面,政府绩效评价制度的刚性和政务服务质量规定在一定程度上对政府形式回应的发生起到推波助澜的作用。一方面,传统的政府绩效评价旨在实现对下级政府的政治控制,缺乏对公共价值的回应,致使公众满意度评价多流于形式[33]。另一方面,基层政府作为“理性经济人”,在接受上级政府的转移支付和政府间补助后,会更倾向于迎合上级政府的绩效目标,其结果是回应上级政府替代了回应本辖区内的公众[34]。

值得注意的是,政务服务质量规定作为一种官僚体制运行的规则与制度,存在增加基层公务员在回应性价值和专业性价值之间摇摆不定的风险[35]。这不仅使得基层公务员对效率、效益和经济性等工具价值形成独有的偏爱,并通过程序化、标准化的回应模式达到“办结数量”“回应率”等客观指标[36],而且在所谓的“科学化、制度化”的服务供给模式下,抑制了基层公务员的创新性和公共服务供给应有的弹性,甚至存在诱发“合法怠工”行为的风险[37]。

在个体方面,官僚理性知识与个人感性知识的冲突、公众身份特征以及基层公务员胜任力不足是诱发政府形式回应的微观因素。政府是典型的知识密集型组织,政府官员取得卓越绩效缘于他们能够集中社会智慧,驾驭和运用广博的知识[38]。更确切地说,建立以知识共享为基础的学习论坛是通向真正民有政府的现实路径[39]。然而,公众个人感性知识与官僚理性知识相冲突,形成知识间的固有分歧。遗憾的是,一方面,公众受制于个人知识体系的限制,不仅难以解读高度格式化、专业化的政策文本,而且也无法有效地将隐性的、情感化的、个性化的知识转化为格式化的和易编码的知识以供政府利用[40];另一方面,政府官员出于对技术专家身份的迷恋,表现出对官僚理性知识的天然偏好,将官僚理性知识凌驾于公众个人感性知识之上[41]。其结果在知识转化不畅和知识交换阻滞的双重作用下,政民之间的知识共享难以实现。此时,政府因缺乏知识共享的支持,更倾向于做出程序性或模糊性的回应。

第三,基层公务员胜任力不足和公众身份特征在政府形式回应的形成过程中发挥着重要的调节作用。公共服务动机缺失会间接导致工作倦怠,使得公务员表现出情感衰竭和工作成就感降低,从而弱化服务的主动性[42]。再加之,公共服务能力不足和性格特质的共同作用,此時的基层公务员倾向于采取履职型和应付型的回应[43]。值得注意的是,公众差异化的身份特征也会引发基层公务员的选择性回应行为,即Heckman和Smith等学者眼中的“撇脂(cream skimming)”或者“摘樱桃(Cherry Picking)”的现象。Distelhorst等学者指出,公众的宗教身份与社会阶层会影响政府回应效果[44],如Bartels发现在美国,政策结果强烈地反映了最富裕人群的偏好,政府对他们的反应更积极[45];Su和Meng的研究也发现,政府会根据公众的户口性质、诉求规模、任务多寡等因素做出差异性回应[46]。本研究发现政民互动频度、公众的地域身份特征均会对政府回应施加影响,拓展了已有研究内容。

最后,政府形式回应在多重因素的共同作用下“生根发芽”,它既是一种无奈之举,也是一种必要手段,具有较强的情境依赖性。虽然Robinson等学者关注到和稀泥式的模糊性回应、职能不清而导致的推诿拖延回应、有限资源下的权宜式回应等行为[47],但未发展出一个整体性概念,从而无法形成一个统一性的认识。本研究提出“政府形式回应”概念,不仅实现对推诿性回应、模糊性回应和程序性回应等行为的统一认识,而且揭示出政府形式回应的双重性特征,使其既区别于“实质回应”,又不同于“不回应”。

具体而言,一方面,政府形式回应是多种因素制约下的无奈之举。基层政府治理能力的短缺与公众诉求的多样且无限性构成一对张力,制约着政府回应质量。与此同时,自上而下的“问责”与自下而上的“闹大”又令基层政府陷入“腹背受敌”的两难困境[48]。其结果是基层公务员基于利己性的动机,采取拖延、推诿、回避等行为以达到“大事化小”和“维稳”的目的,但存在引发公众不满的风险[49]。此外,程序性回应有助于基层政府协调行为规则与公共价值之间的关系,以提升政民互动的质量[50],并减少因做出价值判断陷于道德困境的纠缠与折磨。另一方面,政府形式回应也是一种必要手段。公众诉求中往往蕴含着情感沟通需要,尤其是那些“合情,但不合法”的诉求。因此,政府采取解释性回应或建议性回应行为,有助于关注和疏导公众情绪、合理合法化解公众诉求,从而达到稳固政民关系的目的[51]。

总之,政府形式回应是与政府实质回应相对应的一种状态,实现了对原有“回应”的再分类,这就为探究政府回应的内在结构特征提供了机会窗口。此外,政府形式回应的双重性特征意味着基层公务员时常陷入“做了要下地狱,不做也要下地狱”的两难境地[52]。因此,对于政府形式回应形成机理的揭示,不仅有助于改善政民互动质量,提升政府回应的有效性,而且可以缓解基层公务员所面对的道德困境之苦。

六、结论

本研究通过扎根理论,提出政府形式回应概念,并发展出政府形式回应的整合性归因模型,既拓展了政府回应的分类,又为政府从形式回应走向实质回应奠定理论基础。

然而,鉴于研究问题的复杂性、研究方法的特点以及数据资料的约束,本研究还可以进行更加深入的挖掘,因此未来研究可以从以下三个方面着力:一是基于政府形式回应的概念及其整合性归因模型,提出待检验的研究假设,进行量表的设计与修正,在问卷调查的辅助下,通过多元回归分析,对政府形式回应的发生机理进行检验,以期获得更为普适性的研究结论。二是以本研究所构建的政府形式回应的整合性归因模型为分析框架,逐一探讨推诿性回应、模糊性回应、建议性回应等具体行为的发生机制和治理策略。三是立足于本研究成果,建构“以人民为中心”的政府回应模式,推动政府从内控型政府向“与民共治”的聆听与合作型政府的转变。

注释:

①研究对象的选择参考杭州市2017年度综合考评市直属单位分类表: http://www.jxhz.gov.cn/ldkp/3779.jhtml.

②本文基于受访者姓名的英文字母缩写对其进行编码。

③关于开放式编码及范畴化过程,为节省篇幅,文中不再详述。有需要者,可与作者联系。

参考文献:

[1]李伟权.“互动决策”:政府公共决策回应机制建设[J]探索,2002(3):42-45.

[2]DAUTI,M.Contesting Corruption: How The Poor Demand Accountability and Responsiveness from Government Officials[J] The British Journal of Social Work,2017,47: 561-578.

[3]ROSSET J,GIGER N,BERNAUER J. I the People? Self-Interest and Demand for Government Responsiveness[J] Comparative Political Studies,2016,50: 794–821.

[4]林登.无缝隙政府:公共部门再造指南[M]汪大海,等,译.北京:中国人民大学出版社,2013:6-7.

[5][13]许一飞.政府回应网络民意的政治沟通模型、特征、问题及路径选择[J]行政论坛,2015(4):17-21.

[6]雷望红.被围困的社会:国家基层治理中主体互动与服务异化——来自江苏省N市L区12345政府热线的乡村实践经验[J]公共管理学报,2018(2):43-55+155.

[7]原光,曹现强,王兆立.“涉官”网络舆情中政府回应速度差异与影响因素分析——基于136个案例的实证研究[J]情报杂志,2018(9):86-94.

[8]KEARNEY R C,SINHA C. Professionalism and Bureaucratic Responsiveness: Conflict or Compatibility?[J] Public Administration Review,1988,48:571-579.

[9]WEAVER R K.The Politics of Blame Avoidance[J] Journal of public policy,1986,6 : 371-398.

[10] [47]ROBINSON D G. Commentary: Grounds for Optimism about Grounds for Optimism: New Digital Metrics for Government Responsiveness[J] Public Administration Review,2017,77:352-353.

[11]陳文权,余雅洁.网络环境下服务型政府建设的回应性及路径研究——以2013年五省(市)书记和省长集中回复网友留言为例[J]中国行政管理,2014(7):74-77.

[12]ROURKE F E .Responsiveness and Neutral Competence in American Bureaucracy[J] Public Administration Review,1992,52:539-546.

[14]KAUFMANN W,BORRY E L,DEHART-DAVIS L. More than Pathological Formalization: Understanding Organizational Structure and Red Tape[J] Public Administration Review, 2019,79: 236-245.

[15] [43]RESODIHARDJO S L,CARROLL B J,VAN EIJK C J,et al.Why Traditional Responses to Blame Games Fail: The Importance of Context, Rituals,and Sub-Blame Games in The Face of Raves Gone Wrong[J]Public Administration,2016,94: 350-363.

[16]张翔.基层政策执行的“共识式变通”:一个组织学解释——基于市场监管系统上下级互动过程的观察[J]公共管理学报,2019(4):1-11+168.

[17]EINSTEIN K L, KOGAN V. Pushing The City Limits: Policy Responsiveness in Municipal Government[J] Urban Affairs Review, 2016,52: 3-32.

[18]MEAD G H. Mind,Self,and Society[M] Chicago: University of Chicago Press,2015:130-133.

[19]BLUMER H. Symbolic Interactionism: Perspective and Method[M] California:University of California Press,1986:65-67.

[20]MEYERS M K,VORSANGER S.Street Level Bureaucrats and The Implementation of Public Policy. In Peters B. G,Pierre J(Eds).Handbook of Public Administration [M] London, UK: Sage.2003: 245-255.

[21]阿伦森,威尔逊,埃克特. 社会心理学[M] 侯玉波,等,译.北京:世界图书出版公司,2012:36.

[22]GRONROOS C. Relationship Approach to Marketing in Service Contexts: The Marketing and Organizational Behavior Interface[J] Journal of Business Research,1990,20:3-11.

[23]储鹏飞.利益诉求与回应中公民与政府两大误区[J]理论月刊,2015(7):105-108+156.

[24]周志忍,李倩.解读市长信箱悖论:功能边界与非理性期望[J]行政论坛,2011(5):1-5.

[25]TADROS I,HAMMAMI S,AI-ZOUBI K.Government Resources Planning and User Satisfaction for Jordan E-Government[A] In 2008 3rd International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications[C]Damascus: IEEE. 2008: 1-7.

[26]RHODES R A W. The Governance Narrative: Key Findings and Lessons from The Erc’s Whitehall Programme[J] Public Administration, 2000,78:345-363.

[27]马亮,杨媛.公众参与如何影响公众满意度?——面向中国地级市政府绩效评估的实证研究[J]行政论坛,2019(2):86-94.

[28]LAWS D,FORESTER J. Conict,Improvisation,Governance: Street Level Practices for Urban Democracy[M] New York,NY: Routledge,2015:245-250.

[29]PETROVSKY N,MOK JY,LEN-CZARES F. Citizen Expectations and Satisfaction in a Young Democracy: A Test of The Expectancy-Disconfirmation Model[J] Public Administration Review,2017,77:395–407.

[30]BRYER T A .Toward a Relevant Agenda for a Responsive Public Administration[J] Journal of Public Administration Research and Theory,2007,17:479-500.

[31]CHRISTINE O. Strategic Responses to Institutional Processes[J] The Academy of Management Review,1991,16:145-179.

[32]吳传毅.论行政自由裁量权的行政控制[J]行政论坛,2012(6):59-64.

[33]尚虎平.政府绩效评估中“结果导向”的操作性偏误与矫治[J]政治学研究,2015(3):91-100.

[34]孙斐,赵晓军.价值协同:一个新的地方政府绩效评价价值冲突成因[J]公共行政评论,2016(2):63-92+205-206.

[35]SEDELIUS T,LINDE J. Unravelling Semi-Presidentialism: Democracy and Government Performance in Four Distinct Regime Types[J] Democratization, 2018,25:136-157.

[36]PIOTROWSKI S J ,ROSENBLOOM D H.Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information[J] Public Administration Review,2002,62:643-657.

[37]BARTELS,KOEN P R. A Relational Grounding for (Urban) Governance: Street-Level Practices of Responsive Improvisation and Practical Change[J] Public Administration Review,2017,77:466-469.

[38]沃尔多.行政国家:美国公共行政的政治理论研究[M]颜昌武,译.北京:中央编译出版社,2017:115-118.

[39]KING C S,FELTEY K M,SUSEL B N . The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration[J] Public Administration Review,1998,58:317-326.

[40]韩志明.从官僚知识到个人知识——国家治理转向的知识逻辑[J]中国行政管理,2018(6):88-93.

[41]金,斯蒂福斯.民有政府:反政府时代的公共管理[M]李学,译.北京:中央编译出版社,2010:133-140.

[42]MASLACH C,JACKSON S E. The Measurement of Experienced Burnout[J] Journal of Organizational Behavior,1981,2:99-113.

[44]DISTELHORST G,HOU Y. Ingroup Bias in Official Behavior: A National Field Experiment in China[J] Quarterly Journal of Political Science,2014,9:203-230.

[45]BARTELS L M. Partisan Politics and The US Income Distribution. Unpublished Paper[M]Princeton: Princeton Univerisity,2004:6.

[46]SU ZHENG,MENG TIANGUANG. Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China[J] Social Science Research,2016,59:52-67.

[48]CHEN JIDONG,PAN JENNIFER,XU YIQING. Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China [J] American Journal of Political Science,2016,60: 383-400.

[49]李琼,吴姿怡.政策抗争中地方政府风险收益与回应选择逻辑研究——基于三个地方政策抗争案例的比较分析[J]公共管理学报,2019(3):27-38+169.

[50]沙勇忠,王峥嵘,詹建.政民互动行为如何影响网络问政效果?——基于“问政泸州”的大数据探索与推论[J]公共管理学报,2019(2):15-27+169.

[51]王丽萍.情绪与政治:理解政治生活中的情绪[J]清华大学学报(哲学社会科学版),2014(2):124-133.

[52]库珀.行政伦理学:实现行政责任的途径[M]张秀琴,译.北京:中国人民大学出版社,2010:96.

Abstract:The 19th session of national congress of the communist party of China (CPC) put forward the “People-centered” development philosophy, calling on local governments to actively transform their functions, constantly meet the public requirements in the new era through more balanced and adequate development, and enhance the responsiveness of the government. However, there are a lot of “government formalized responses” such as evasive responses and ambiguity responses. In order to reveal its nature and formation mechanism, this article is based on the Chinese context and applies the grounded theory, thus developing the concept of government formalized response and establishing an integrated attribution model. It is found that the contradiction between the unreasonable expectation of the public and the limited power and capability of the government leads to demands beyond the limits of the government’s responsibilities and capabilities, which constitute the trigger for the government formalized response. Secondly, institutional environment, public interest expression and the conflict between rational knowledge of bureaucracy and the perceptual knowledge of individuals are important external forces for the government formalized response. At the same time, the competence of the grass-roots civil servants and public identities play the role of moderating variables. This research not only clearly defines the concept of government formalized response, expands the classification of government responses, but also reveals the formation mechanism and duality of government formalized response, so as to lay a theoretical foundation for the transformation from government formalized response to substantive response.

Keywords:Government Response;Formalized Response;Substantive Response;Interactions between Government and Public;Attribution Model

(責任编辑 王 玉)