话语与公共行政:话语制度主义及其公共行政价值评析

2022-02-11丁煌梁健

丁煌 梁健

摘 要:话语制度主义是新制度主义理论丛林中的最新流派,它以观念和话语为核心分析要素,为理解制度和制度变迁提供了内生性的动态视角,弥补了新制度主义其他流派倾向于静态的、均衡性制度分析的不足,并为公共行政提供了理论和实践层面的诸多借鉴。然而,话语制度主义自身在解释力、理论适用性、理论身份独立性等方面尚存在不足,多学科与学说间的交流和互补对完善话语制度主义分析框架十分重要。

关键词:话语制度主义;公共行政;新制度主义;观念;话语

作为独立学科的公共行政学虽然距今不过百余年历史,但自国家诞生伊始,公共行政行为便开始出现,并与国家政权相伴相生。从古希腊城邦时期,柏拉图、亚里士多德等对城邦政体的探讨,到洛克、孟德斯鸠对民主和分权制衡的讨论,再到近现代民族国家行政体制的建立和改革,制度始终是行政学的重要研究对象和研究内容。作为当时政治学的重要组成部分,行政学早期的制度研究始终聚焦在组织层面,以制度设计为焦点,更多关注的是对国家法律和政体等宏观、静态意义上的制度的研究,例如,国家宪法、选举制度、央地关系、政党制度等。这种带着价值判断,以寻求“好制度”为目标分析行政现象的传统制度研究取向从20世纪三四十年代开始遭到了行为主义的猛烈批判,后者在自然科学的影响下,试图秉持价值中立原则,使社会科学能成为可量化、可验证的“真正的科学”。对于传统制度研究规范、静态、描述性的逻辑推演型的研究取向来说,行为主义可称得上是一场反动,尤其是行为主义强调要重视传统制度研究所忽视的个体在制度中的重要作用,通过对人的心理和行为的研究去动态地分析制度,为传统制度研究提供了方法论上的启示。然而,行为主义并没有真正进行理论上的建构,从20世纪70年代末期开始,针对行为主义过分强调方法论、排斥价值属性等弊端的批判大举来袭,学界呼唤制度主义的再度回归,制度研究在20世纪80年代重新成为行政学的热门研究领域。

1984年,詹姆斯·马奇和约翰·奥尔森在《美国政治科学评论》杂志上发表了《新制度主义:政治生活中的组织因素》一文,批判了传统政治研究背景论、化约论、功利主义、功能主义和工具主义的研究倾向,并提出要建立一种“以制度为核心”的政治理论[1],新制度主义研究路径由此拉开序幕。作为对行为主义的反动,新制度主义批判性地继承了传统制度研究法律主义、结构主义、整体主义、历史主义与规范分析的研究特点[2],以“制度”为研究核心,在政治学、行政学、社会学、经济学等多个学科产生了重大影响,以至于有学者感叹“现在我们都是制度主义者了”[3]。基于不同研究路径,新制度主义形成了不同流派,不同学者依据不同标准对新制度主义作了流派划分,例如,彼得斯的七分法[4]、西蒙·雷奇的四分法[5]、克拉克的二分法[6]等。其中,豪尔与泰勒的三分法(即将新制度主义划分为历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义三大流派)[7]得到了学界的普遍认可。近年来,话语制度主义(discursive institutionalism)逐渐兴起,大有成为新制度主义第四大流派之势。

一、话语制度主义的提出与发展

新制度主义的三大流派从不同角度对制度展开分析,极大丰富了行政学、政治学的制度研究。但随着研究的推进和深入,近年来,也有学者质疑,现有的新制度主义虽然有助于解释制度存续的机制,但却陷入了“过于沉溺于制度本身”研究的牢笼之中,都将制度理解为既定的、静态的和约束性的[8],而且忽视了文化、理念、价值观等“非物质因素”对行动者感知、行为和制度选择的影响(尽管这种影响是非常巨大的),因此无法很好地解释制度变化的动态性[9]。

例如,理性选择制度主义采用理性选择理论的分析方法,以古典经济学中“经济人”假设为基础认为,行动者的偏好是既定的,会采取策略性的算计手段实现自身利益的最大化,制度之所以会发生变迁是因为新制度能够有助于增加收益、降低成本,因此,制度实际上是用于预测和保障行动者偏好和行为的确定性的一种激励结构。历史制度主义则以宏大的历史视角,将社会制度视为既定的,认为制度意味着一种规则属性,制度的路径依赖性推动着历史沿着稳定的道路前行,这种带有结构决定论意味的研究取向使得历史制度主义在一定程度上缺乏对制度起源和变迁的解释能力。社会学制度主义强调文化规范之于制度的重要性,强调行动者的行为并非个人偏好,而是会受到既定的社会文化结构(社会制度)的制约,因此制度的合法性与适宜性是其研究的重点。换言之,这三种新制度主义事实上都遵循一种静态的研究路径——行动者的自利偏好是既定的、制度会遵循路径依赖性而自我强化、影响行动者行为的社会文化结构也是既定的,那么制度就只不过是一种静态的、被决定的、稳定的均衡。然而,客观现实却是制度具有高度的复杂性与动态性,制度并非处在难以改变的均衡状态。三大新制度主义流派都没能很好地为制度变迁机制提供解释。出于对既有理论的反思与对理论修正的追求,一部分新制度主义者开始注意到观念、话语等非物质成分对制度的影响作用,话语制度主义开始登上制度研究的舞台。

部分经济学、政治学、社会学者注意到了非物质性的“观念”(idea)对政策制定、制度变迁的重要影响,并进行了长期探索。例如,著名制度经济学家诺斯通过对经济制度变迁的研究,发现了信念、认知、心智构念和意向性在人类社会制度变迁中的推动作用[10]。比较政治经济学学者坎贝尔比较了理性选择制度主义和组织学制度主义(也即社会学制度主义)对政策制定中“观念的作用”这一议题的不同看法,明确指出,观念作为一种政策程序、范式、感知力和框架,会给政策制定带来重要影响[11],而“观念”正是话语制度主義的核心要素。坎贝尔和皮德森在《新自由主义与制度分析的兴起》一书中明确提出了“话语制度主义”(discursive institutionalism)的概念。在此之前,学者们普遍忽视了制度中的话语因素。坎贝尔等人将话语制度主义与理性选择制度主义、历史制度主义和组织学制度主义一道用于考察新自由主义的兴起过程,他们将那些受到话语理论和话语分析影响而强调话语之于制度重要性的研究取向统称为“话语制度主义”。他们指出,话语制度主义者的主要关注点在于制度如何在新旧话语的碰撞中得以形成、塑造和变迁[12]。一言蔽之,话语制度主义之于制度研究的新贡献就在于转变实证研究焦点、重构象征和实践关系议题、再度引入社会语境这三个方面[13]。

美国政治学者维维恩·施密特是第一个对制度生活中的话语和观念进行了系统研究,并将话语制度主义称为继理性选择制度主义、历史制度主义和社会学制度主义之后的新制度主义的第四大流派的学者[14]。她反对只注重观念的实质性内容,将观念单纯地作为一种解释变量引入制度研究中的做法,強调必须认真考虑话语的对话性与交互性,这是话语制度主义区别于其他新制度主义的基本前提,就话语而论话语的研究路径并不是真正意义上的话语制度主义。施密特并不否认三种新制度主义内部均有部分学者对话语和观念表现出的关心,例如,理性选择制度主义内部的话语制度主义者主张对“利益”这一核心概念的解释必须结合其产生的相应的“意义语境”,“主观利益”应替代“客观利益”成为理性选择制度主义讨论的核心概念;受历史制度主义影响的话语制度主义者认同路径依赖、关键节点之类的语言,但他们主张行动者的观念(尤其是在关键时刻的观念)有助于理解制度变迁和存续的制度机制,这为结构性的历史制度主义注入了能动性因素;社会学制度主义本身就十分关注文化实践,与话语制度主义的界限较为模糊,其内部的话语主义者将话语视为一种能动性因素而非特定文化决定的结构性因素,以此动态地观察文化实践中的观念和话语[15]。但在她看来,这些研究只是一种知识积累,还没有达到形成全新流派的程度。

施密特通过对欧洲资本主义发展和经济政策调整的分析指出,三大新制度主义秉持的算计逻辑(理性选择制度主义)、路径依赖逻辑(历史制度主义)和适宜逻辑(社会学制度主义)并不能全面地揭示欧洲政治经济的变化情况,她认为观念和话语能够帮助我们重新认识利益并能重塑制度和文化。话语制度主义的基本任务就是要对观念和话语作全面考查分析[16]。

作为新兴的新制度主义流派,国外的话语制度主义研究目前在女性权利、教育政策、经济和福利政策等领域有越来越多的应用。国内的话语制度主义研究并不多见,马雪松译介了施密特的重要论文[17][18];肖晞[19]、沈燕培[20]等学者对话语制度主义作了评介性研究;吕佩安[21]从政策分析的角度考察了话语制度主义,认为其对我国政策科学研究大有裨益。也有一些学者以话语制度主义为分析工具,研究了我国宏观上的教育政策[22]、高考体育加分政策[23]、高校自主招生政策[24]、我国市场经济转型经验[25]、地方政府回应公众意见的逻辑与对策[26]、人类命运共同体视角下的全球治理[27]等具体的政策和问题,或是将话语制度主义视为一种治理哲学[28]。总体而言,国内的话语制度主义研究尚处于起步阶段。

上文已对话语制度主义提出的背景与发展过程作了介绍,下文将在对话语制度主义的主要观点与研究特点进行分析的基础上,从整体宏观层面进一步探究其对我国公共行政的重要价值。

二、话语制度主义的主要观点

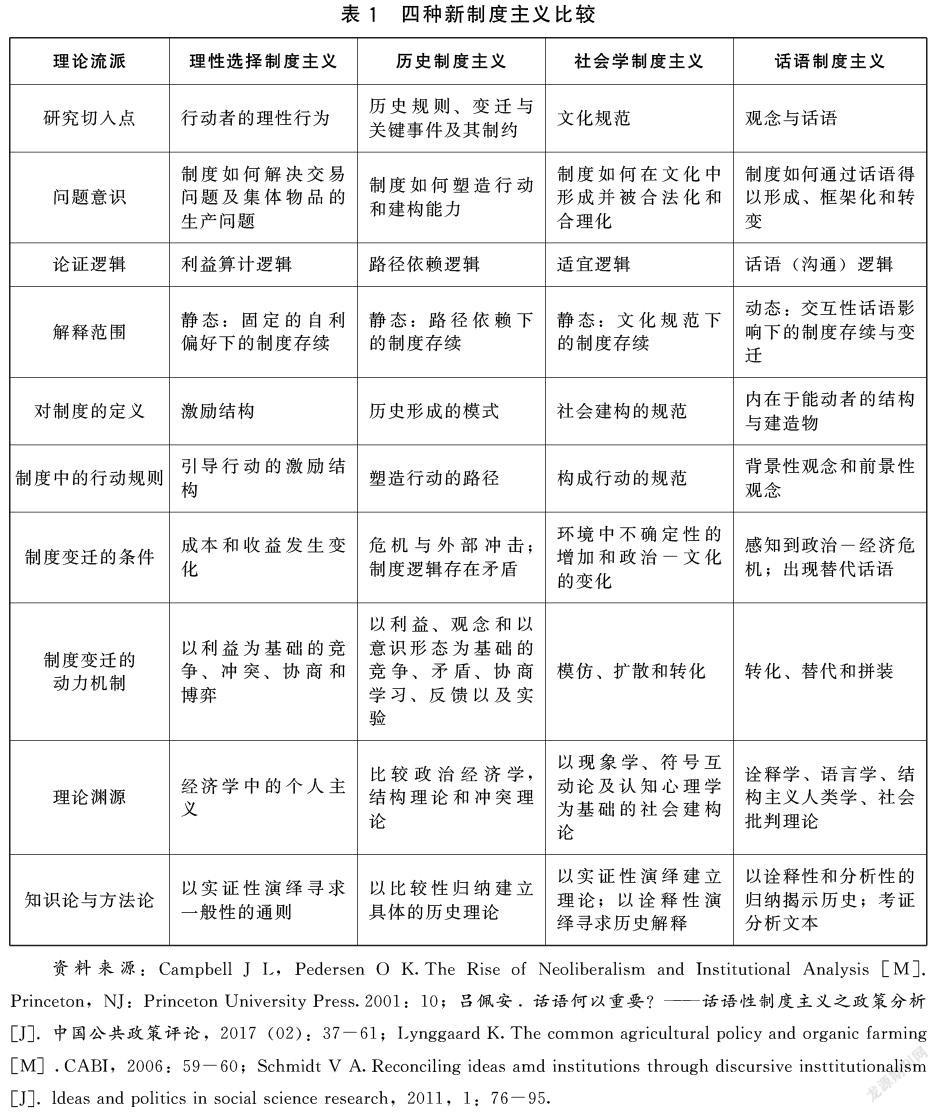

作为一种新的理论视角和方法论工具,在与其他三种新制度主义的比较中分析话语制度主义的主要观点和研究特点,有助于更好地理解新制度主义的发展脉络和不同流派间的争鸣与融合。具体来看,话语制度主义主要在以下几个方面实现了自身的理论建构与身份自觉(见表1)。

(一)起点:研究切入点、问题意识、论证逻辑与解释范围

和其他三种新制度主义一样,话语制度主义也以制度作为自己的核心研究对象,但与之不同的是,话语制度主义将长期被制度主义者所忽略的话语和观念等“非物质性因素”作为自己研究制度的基本切入点和载体。话语制度主义语境下,“观念”是话语中所蕴含的实质性内容,包括政策性观念、程式性观念和哲学性观念三种基本类型。其中,政策性观念体现在具体的政策和实施方案之中;程式性观念则为基础性的程式,可以巩固和强化政策性观念;哲学性观念则涉及宏大的世界观的范畴,是更为深层次、更为稳定的观念,一般不会轻易发生转变。对观念的认知性与规范性的不同侧重,导致了这三种不同层面观念类型的区分。认知性观念更多涉及观念的政策和程序层面,指涉的是“是什么、做什么”的事实判断的问题;规范性观念则关心“好或坏、应不应该”的价值判断的问题,关注政策、程序和哲学三个层面的融合性和一致性,强调将价值观嵌入政治行为中并影响政策的合法化[29]。“话语”是话语制度主义的核心概念,有着丰富的意涵,它既是观念的表达,也是观念传递的互动过程;既是观念或“文本”(说了什么),同时也是语境(说的地点、时间、方式和原因);既指涉结构(在何地点以何方式说了什么),也指涉能动性(谁向谁说了什么)[30]。话语制度主义对观念和话语的理解使其与其他三种新制度主义区分开来,后者虽有部分研究者也注意到了观念、话语对制度变迁的作用,但却将其视为外生因素。而话语制度主义将观念和话语嵌入制度研究中,视其为制度变迁的内生因素,因此得以在观念、话语与制度之间架起连接桥梁,进而从观念与话语的角度去解释制度的存续与变迁。

制度变化是新制度主义共同关心的问题。理性选择制度主义从经济人假设出发,认识到在自利动机下集体物品存在供给难题,在利益算计逻辑下,相信制度是降低交易成本的有效机制;历史制度主义关心制度在路径依赖逻辑下如何促进历史的形成;社会学制度主义则极为强调文化规范对社会建构的规则框架性意义,关注制度如何获得合法性与合理性,遵循的是一种“恰当”的或说“适宜”的逻辑。在利益偏好既定、历史路径具有强大惯性、社会文化规范既定的语境下,这三种新制度主义都跳脱不了静态研究的泥淖,解释范围也只能拘泥于制度较为稳定的情况。话语制度主义以更加动态的方式看待制度变迁,关注制度如何通过话语得以形成、框架化和转变。在话语制度主义者看来,话语是一个过程,最重要的特点就在于互动性和交互性。观念、价值等主观因素与既存制度环境之间的互动结构具有重要影响,行动者之间的对话就是传递彼此所持观念的互动过程。对话包括政策行动者之间的协作性对话(coordinative discourse)以及政治行动者与公众之间的沟通性对话(communicative discourse)。前者发生在政策领域,是政策行动者为其政策性和程式性观念辩护以期取得广泛共识从而形成新政策的过程;后者则是政治行动者向外界提出其政治观念(更多涉及的是哲学性观念)供各方一起讨论并最终得以合法化的过程[31]。观念能否被其他行动者所接受从而成为共同话语,并最终实现制度化,就取决于对话过程的互动。这种沟通逻辑体现的是一种非均衡的动态性,这就使话语制度主义在关注文本、语言等静态、既定载体的同时,为制度变迁注入了动态的能动性活力,制度分析的解释范围也得以从以“制度存续”为主转变为“制度存续”与“制度变迁”并重。

(二)核心:制度与制度变迁

话语制度主义将制度视为内在于行动者的结构和建造物。一方面,制度是“给定”的,作为行动者思考、言说和行动的背景,约束着行动者;另一方面,制度又是“被建构的”,是行动者思考、言说和行动的结果。话语制度主义反对将制度看作是一旦存在便会“理所当然”地外加于行动者的完全既定的、约束性的因素,而是将其视为既定性与建构性、内在性与外生性的统一。话语制度主义者主张制度是行动者运用背景性观念能力(background ideational abilities)去创设和维持制度,或运用前景性观念能力(foreground ideational abilities)去改变和维持制度的过程。背景性观念能力指涉在路径依赖下制度的存续和变迁过程,有感知的行动者会凭借这种能力在制度已有的、最初的意义框架内向其他行动者说明自己的观点。换言之,背景性观念能力为新制度的创立和旧制度的存续提供了背景观念知识,并使制度趋于稳定。行动者的前景性观念能力则可以超越路径依赖、文化规范等既定的制度框架,使其在制度之外进行思考、沟通和对话,在这个过程中,行动者充分说明自己对新制度的看法,并为新制度进行辩护,说服其他行动者改变或是维持制度[32]。行动者正是凭借将这两种观念能力相结合,将观念转化为话语,为制度的存续和变迁提供了内在与外生的动力。

三种新制度主义将制度视为给定的,制度只不过是外在于行动者的“背景”。无论是利益算计逻辑、路径依赖逻辑还是适宜逻辑,实际上都倾向于“遵守规则”,这就导致三种新制度主义在制度变迁方面的解释力不足。话语制度主义认为,制度的变化离不开行动者之间的互动,有感知、有思想的行动者的偏好和动机并非预先给定的,而是会随着行动者对所处场景(语境)的理解的变化而发生变化。因此,理性选择制度主义对“利益”的解释就受到了来自话语制度主义的挑战,后者认为客观利益与观念并不能完全分开,所有利益都是观念,而观念构成了利益,利益具有主观性,既然如此,利益驱动下的制度变迁就不能离开行动者自身的观念而单独分析。历史制度主义将重大事件的外部冲击视作制度变迁的关键节点,然而,历史制度主义却无法解释观念和话语在关键时刻的变化情况。社会学制度主义认为文化和规范的变化将导致制度变迁,这在一定程度上与话语制度主义重视“观念变化”有相通之处,但社会学制度主义却将观念理解为外在的静态的结构而非话语制度主义理解的动态的建构物。因之,三种新制度主义的制度变迁观实则都是从外生的角度去理解制度变迁。

话语制度主义从制度内部去探求制度变迁的动力。话语制度主义认为,制度变迁是一个由理念转变为话语,再由话语转变为制度的过程[33]。前一个环节是行动者对观念的阐述、沟通的过程;后一个环节则是通过一定的社会权威和公众认可将经过充分沟通和对话所形成的话语制度化的过程。话语制度主义认为,制度的变迁源自观念危机的产生,这种观念危机之所以会产生,是因为行动者认为现行的主流话语已经不能解决变化了的制度环境中的问题,既然存在争议,就需要另一套话语加以替代。观念危机的具体表现就是行动者不再认同现行制度所蕴含的观念,提出替代性话语与主流话语对话甚至是辩论,在这一过程中阐述新话语的观念的合理性,说服更多行动者(包括权威机构)认同和接受替代话语,从而实现话语的转变并最终实现制度变迁。因此,在话语制度主义看来,在特定制度环境中,至少存有两类以上(包括现存主流话语)分庭抗礼且可相互替代的话语,对于催化制度变迁来说必不可少[34],而这就必然带来话语及其反映的观念的竞争。当然,对观念危机的理解不能脱离其产生和扩散的具体语境,如果说对替代性话语的阐述是行动者的前景性观念能力的运用,那么观念危机的具体语境就和行动者的背景性观念能力高度相关,将会对行动者如何理解和认知观念危机产生重要影响。在话语制度主义看来,观念危机和替代性话语的出现为制度变迁提供了基本条件,旧制度转变为新制度离不开新旧话语的创新性结合和转化,这一过程就是行动者通过对话,在背景性观念的影响和作用下,运用前景性观念能力充分沟通彼此的观念,解决新旧话语之间的意义冲突问题,将现行话语转化为各方都能接受的替代性话语的过程。在此条件下,通过话语联盟、话语拼装等机制最终实现了制度的变迁[35]。

(三)源头:理论渊源与研究方法

话语制度主义的理论渊源可以追溯到詮释学、语言学、结构主义人类学、社会批判理论等理论学说。具体来看,话语理论和话语分析为话语制度主义提供了重要的理论养分和方法工具。话语理论反对理性选择主义将行动者的利益视为既定的观点,反对将社会建构的意义和对其的解释进行粗略的分离,而且并不过于坚持实证主义和自然科学的方法路径,认为正是通过社会实践表达和辩论的话语建构了社会实在,话语是主体和客体具有统一性的意义系统,这种“意义”取决于意义规则的社会建构体系,必须在特定的语境下才能存在,行动者有能力对“意义”作出自己的诠释。制度环境即是行动者意义感知的场域[36]。话语理论对话语建构作用的强调就与话语制度主义的主要观点高度契合。

话语分析的主要理论基础是符号学、言语行为理论等,主要哲学基础是建构主义认识论[37],诠释性分析和批判性分析是目前政策话语分析的主要研究取向。进行话语分析的重要目的就是基于对语言结构的相互作用(这种相互作用集中体现了话语的解释和分析功能)的分析,联系广阔的社会背景,从而揭示并解释话语表达的社会意义。费尔克拉夫所提出的三维话语分析模型[38]也反映出话语具有强大的能动性和交互性。与理性选择制度主义和社会学制度主义崇尚实证研究方法不同,话语制度主义坚持的从观念入手、以话语为分析单位的话语分析方法体现的是后实证主义的研究取向,而后实证主义对研究者的观念、价值观等非定量因素有着天然的亲切感,就这一点而言,话语分析方法为话语制度主义提供了方法论工具。当然,话语制度主义并不是只简单地停留于“将话语分析加上制度因素”的层面,而是将观念、话语与制度置于话语语境和制度环境同时进行分析,从而让研究者能借助话语分析在观念、话语与制度的意义框架下考察包括观念危机、对话、话语替代等在内的话语与制度过程。此外,需要指出的是,话语制度主义并不痴迷于追求建立一般性理论或通则,而是借助对承载了行动者话语的文本等具体载体的诠释和分析,归纳概括出广阔历史(制度)的存续和变迁面貌。

三、话语制度主义的公共行政价值

(一)为公共行政制度研究提供了新视角与新主张

1.开拓了制度研究的话语视野

虽然在话语制度主义提出之前就有一部分制度研究者意识到了观念、语言等因素对制度的影响,但囿于物质主义和现实主义取向的长期约束,观念和话语强大的解释力始终没能被充分认识和挖掘,直到话语制度主义出现以后,话语才被当作制度研究的基本分析要素,并占据了制度分析的核心地位。话语制度主义主张有感知的行动者从观念和话语中获得了制度性力量的同时,也给予话语以自身的建构性解释力量[39],即观念和话语在建构行动者行为的同时也被行动者所建构。话语制度主义一方面在制度分析框架中引入以语言学为基础的话语分析,并通过“观念”这一重要概念,在话语和制度之间架起了一座桥梁,这为行政学的制度分析提供了一种全新的分析视角和方法论。另一方面,话语制度主义开始跳脱出旧有的实证主义、经验主义和物质性框架束缚,研究目光注意到了非物质因素范畴,实现了研究切入点由实在性到实在性与观念性相结合的转变,从而为制度研究注入了观念和话语这一“软性”解释力量。

2.为制度分析提供了动态视角

动态性是制度的天然属性之一,行政环境复杂多变,动态考察行政制度是行政学研究的基本要求。不同于其他三派新制度主义偏向以静态均衡的眼光看待制度,话语制度主义以更加动态的视角考察制度存续和变迁。话语制度主义的动态研究取向主要集中体现在以下三个方面:首先,从宏观上看,话语制度主义认为,制度作为一种建构物,并非始终处于静态均衡状态,制度并不是一经创设和给定就会固定不变,通过内部和外部动力机制的作用,制度会发生变迁,尽管制度变化所需的时间和变化的程度可能中和制度变化的表现力,但这种变化是确实存在的。其次,就中观而言,话语制度主义认为,行动者通过将背景性观念能力和前景性观念能力相结合,实现了从观念到话语的建构性转变,这一转变内在地蕴含着行动者对自己所处的既定的制度环境的动态性理解以及为了新制度而通过话语阐释自己观念,并争取使话语占据主流地位,进而合法化为制度的过程。这就为制度的结构性变革提供了动态性解释框架,行动者的能动性得到充分彰显。最后,话语制度主义将其微观核心分析单位——“话语”理解为交互性的互动过程。在话语制度主义看来,如果只将话语理解为静态的文本,那将无法理解观念与话语的强大解释力。话语是在有感知的行动者的交往和互动中形成的,这种互动主要通过其对不同观念的阐释甚至是竞争体现出来。不难看出,话语制度主义从微观概念、中观逻辑和宏观框架上都彰显了动态研究制度的显著特点,这也是其较之早前制度分析路径的重大进步。

3.将内生分析嵌入制度研究

制度对于行动者来说就是内生于行动之中的[40],纯粹的外部取向研究路径显然已经无法胜任对复杂社会现象的解释工作。在其他三派新制度主义中,理性选择制度主义以理性选择理论作为其理论基础,然而,后者的功利主义和功能主义的外生倾向却为制度变迁的内生视角设下了障碍[41];历史制度主义对关键节点的强调使其不可避免地沉溺于外部重大事件对制度变化的诱致性,这也使其在一定程度上具有偶发主义和决定论的色彩;社会学制度主义将制度置于宏观的社会文化规范中加以考察,这种外部取向的单向度分析使其忽视了制度本身和其内在构成会对社会文化带来影响。当然,话语制度主义没有全然否定“外在因素”对制度变迁的推动作用,但其通过详尽考察制度领域各要素的角色和作用(包括制度本身、制度环境、行动者、观念和话语等),主张内生因素是制度得以存续和变迁的基本动力,尤其是内生性的行动者观念形成及话语互动过程是制度变迁的基本成因,制度变迁出自政治过程中的观念表达及话语互动[42]。通过对行动者不同层次和不同类型的观念和观念能力、不同行动者之间的话语互动等的分析,话语制度主义从内生角度解释了行动者实现制度变化的原因和方式,也揭示了行动者在常规状态下真实的偏好和行动策略的变化[43],从而实现了制度分析的“内外结合”。

(二)为公共行政实践提供了方法借鉴

1.重视话语与对话,发展协商民主

话语制度主义认为,话语反映观念,观念塑造身份,身份决定政策[44]。因之可以说,观念与话语是制度与政策的逻辑起点。在话语制度主义看来,公共行政实际上就是各个行动者围绕制度确立和调整而不断进行对话的过程,民主协商是这一过程的核心内容。在制度环境复杂多变、行动者利益多元的背景下,发挥政府、市场组织、社会组织、公民个人等多元主体的共同力量去趋向公共行政目标、实现公共行政价值,是公共行政的必然选择,这就需要发挥“共有观念”的作用,在共同主体之间形成共有利益和共有身份,最终形成“具有相似观点的共同体”[45]。而塑造“共有观念”就需要多元主体之间畅通、反复的对话协商,各主体在对话协商中将自己的观念充分阐释告知给其他主体,在“你来我往式的开诚布公”的对话中虽然可能存在争论,但各相关主体的观点和态度得以充分表达,不同主体的利益和价值也得以建構和重构。通过多轮反复协商,一套能基本反映各主体观念的叙述通过话语的形式呈现出来并用以指导公共行政实践。协商民主是我国社会主义民主行政的特有形式和独特优势,在公共行政的过程中进行富有成效的民主协商,能够集思广益、减少争执、产生共识,并最终推动公共行政的低成本、高效率运行。与此同时,公共行政与民主真实性、更好的公共理性以及公共政策的合法性等非效率性价值[46]之间的距离也将被拉近,公共行政也得以在民主协商中建立更牢固的合法性基础。协商民主强调理性和参与,要进一步优化协商体系,丰富协商渠道,健全协商程序,完善协商成果落实机制,推动富有我国特色的“商量”型的协商民主的制度化实践[47]。

2.重视行动者能力的重要性

话语制度主义对行动者能力十分看重,因为观念和话语毕竟是“非物质性因素”,必须通过实在表现出来,无论是文本还是语言等可以探究话语和制度的载体,都是由有感知能力的行动者去承载的,行动者拥有通过观念和话语创设、诠释制度和意义体系以及推动制度变迁的能力,行动者的这种能动性使得制度会不断接受行动者凭借其观念与行动进行的创建、变造及重构[48]。话语制度主义对行动者的定义并不囿于简单的“个体行动者”,有着共同观念和共同目标、分享共同意义体系的行动者为了自身话语的合法性会组建话语联盟(discursive coalition),论证自己的理念、主张,与对手联盟展开意义竞争,试图取代过往对政策议题的理解,将自身话语成功制度化,建立新的制度安排[49]。也就是说,行动者会借助组织化的形式扩大自己的力量,争取自身观念和话语在社会意义体系中的有利地位。在不同制度环境下,不同的利益诉求和不同的意义理解会导致行动者观念和话语的不同,公共行政应该注意到这个现象,重视公共行政行动者尤其是行政行为利益相关者的观念差异,引导行动者通过合理合法的渠道表达自己的理念和主张,并将其吸收纳入包括制度设计在内的公共行政决策和执行考虑范畴之内。由此,既发挥了多元行动者的积极主动性,彰显了其参与价值,也能够提升公共行政的科学性和民主性。当然,公共行政的核心面向——“公共性”要求“话语联盟”等多行动者主体与“利益集团”之间的界限必须明晰,乐见话语辩论并不意味着支持强势话语联盟对弱势话语主体利益的打压。

3.构建中国特色新型行政话语

行政话语是公共行政的重要载体和工具,必须高度重视对行政话语的建构。具体来看,话语制度主义为中国特色新型行政话语提供了以下几个重要的建构方向。首先,构建民主型行政话语。话语本身具有权力属性,二者相互依存,话语是权力的话语,权力也是话语的权力[50]。行使公权力的公共行政天然地带有权力色彩。施密特也认为观念本身就意味着能力[51],而观念性能力与权力密不可分。但话语制度主义强调观念作为话语交往产物的非等级结构的特点,不同行动者之间并非等级不同的隶属关系,而是围绕观念和话语进行合作和竞争关系,无论制度环境中行动者的话语是否最终能够成为主导性话语,行动者表达自身观念的权利应该被尊重。这种民主型行政话语关注行动者的表达权利,符合公共行政的民主化趋势。其次,构建交互型行政话语。行政话语存在的自说自话、无法理解、不被信任、缺位、伤害民众等现象归根到底来源于政府在权力本位下的“独白式”话语选择[52],从“独白”走向“对话”的关键就在于交互型话语的构建。话语制度主义将话语视为行动者观念的交互作用过程,多元行动者在彼此坦诚的对话过程中阐述自己所持观点和理解他人观点,在此基础上形成的话语自然就成为行动者们的“最大公约数”,从而能被参与互动对话的行动者基本接受。于公共行政而言,公共行政话语的政府独白式表达应该被摒弃,并以政府、民众、社会和市场组织等多元主体的交互性话语取而代之。最后,构建服务型行政话语。话语制度主义对行动者参与、民主协商的重视,在逻辑上就必然引出了构建服务型话语的命题,因为通过多元参与、民主协商方式产生的为广大行动者所接受的“共同的话语”合法化为制度后,从广义上来说便会对行动者带来结构性的约束,公共行政发展到今天,这种“约束”已不能是传统公共行政结构主义下官僚制结构带来的束缚性硬约束,而应该是一种服务性软约束,亦即在服务型话语中实现制度的规范性作用。

四、讨论与结语

话语制度主义作为新制度主义的最新流派,为公共行政等学科理论和实践层面的制度分析提供了新鲜养分。然而,这并不意味着话语制度主义的理论上的“全然自洽”和实践指导的“毫无偏差”。作为一种新兴理论,它还需要更加全面和深入的理论和实践检验。就目前而言,话语制度主义至少还存在以下几个方面需要加以克服的局限。

一是对制度的解释力局限。一方面,话语制度主义虽然通过观念和话语拓展了制度研究的空间,尤其是以内生动态性的视角审视制度变迁,可在制度成形、制度变迁、制度合法化等方面提供较强的解释力,但并不擅长解释制度执行、制度监督、制度效果评估等方面的情况。另一方面,话语制度主义似乎很容易陷入过于强调观念、话语等非物质因素的桎梏之中。事实上,利益算计、路径依赖、关键事件、文化规范等逻辑和概念对制度分析仍有助益,制度的静态分析也很必要。诸如话语制度主义主张的民主协商本身并不能确保一种更加“民主的”结果,在这个问题上,权力及地位的作用可能更为重要[53]。然而,出于对理论身份的“自觉保护”,在某些情况下,话语制度主义似乎对这些重要解释因素有所忽略。

二是理论适用性问题。一方面,话语制度主义的核心分析单位——观念和话语其实也具有路径依赖性,早期制度环境下行动者的观念和话语模式的影响并不会轻易消失,如何区分和衡量旧制度对当前制度的影响是一个不小的挑战。另一方面,观念是复杂多变的,表达观念的文本和话语很难全面搜集,有时甚至很难捕捉到,在这种情况下,话语制度主义的分析基础将受到打击。此外,话语制度主义本质上坚持行动者本位和主观主义取向,这就不可避免地会面临主观性与客观性的两难选择。因此,在分析要素存在路径依赖且复杂多变、主客观世界不能割裂的情况下,话语制度主义的适用性就需要研究者加以更加充分的论证。

三是理论身份独立性问题。新制度主义是一片茂密的“理论丛林”,除上文提及的被普遍公认的三大流派外,诸如观念制度主义、修辞制度主义等在学界亦不乏追随者。这些不同的新制度主义学说互相之间的关系纷繁复杂,例如,不少新制度主义政治学者甚至认为建构制度主义与话语制度主义可以相互替代,两者名称上的差别仅反映了对于社会本体性和研究方法的不同侧重而已。与话语制度主义类似,观念制度主义、修辞制度主义亦十分强调观念、语言分析的重要性[54],前文也提到理性选择、历史和社会学制度主义中都有部分学者重视对观念和话语的研究。那么,话语制度主义到底如何区别于其他新制度主义学说,确立自身的理论疆域,就是一个亟须解决的现实问题。此外,如何避免将外生因素内部化的研究弊端、克服“话语寡占”[55]等问题,也是话语制度主义需要面对的课题和挑战。

吸收不同学科学说的有益成分,是完善话语制度主义的必然选择。例如,理性选择制度主义对利益和行为偏好的研究能极大丰富话语制度主义对行动者利益观念的认知,而利益观念对行动者的行为方式具有举足轻重的影响;历史制度主义与话语制度主义相结合,就有助于理解在路径依赖下话语、观念和制度的变化逻辑;社会学制度主义对文化规范的研究积累也可以帮助话语制度主义更好地对制度环境文化规范层面进行分析。后结构主义话语理论亦可对话语主义提供制度分析上的理论滋养[56]。关键就在于不要做出非此即彼的研究取向选择,而是要综合各理论的研究长处,建立一个更加科学、完善的分析框架。

值得一提的是,话语制度主义似乎对同样重视话语研究的后现代理论持拒斥态度,但实则它们二者都重視话语的建构能力,因此,从某种意义上说,二者都是建构主义取向。而建构主义持相对主义的哲学立场,它拒绝“实在”独立于人类的知识和认识之外的看法,是一种后现代主义思潮[57]。因此,话语制度主义公共行政观实际上与后现代公共行政并不存在完全意义上的悖反。后现代公共行政主张话语的对话功能,法默尔基于想象、解构、非地域化、他在性的“反行政话语”[58]冲击了固执的现代官僚制行政话语;麦克斯怀特的合法性话语理论虽然激进,但其合法性过程和机制、合法性的历史性等观点[59]为话语制度主义重新理解“话语”提供了有益启发;福克斯和米勒提出的“公共能量场”概念[60]是可供借鉴的民主对话平台;哈贝马斯的理想交谈和交流能力理论对话语制度主义所主张的“对话”也有启发意义[61]。可见,话语制度主义不必全然排斥后现代理论的滋养,但需要注意的是,应在共同的建构主义取向下厘清后现代理论的解构主义取向对自身理论的影响。

总而言之,话语制度主义围绕观念和话语、有感知的行动者以及制度这三个层次建立起了自己的分析框架,为公共行政学、政治学、社会学等多个学科提供了丰富的理论和实践指导。当然,作为身处起步阶段的新兴理论,话语制度主义不可避免地存在一些问题,但这并不影响话语制度主义在制度分析方面的巨大贡献。话语制度主义值得我们继续关注,其内在研究局限也需要公共行政等学科的研究者共同努力加以克服。

参考文献:

[1][41]MARCH J G, OLSEN M.The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life[J] American Political Science Review, 1984, 78(3):734-749.

[2][4]PETERS B G. Institutional Theory in Political Science:The New Institutionalism[M] London:Continuum,2011.

[3]ASPINMALL M D,SCHNEIDER G. Same menu, seperate tables: The institutionalist turn in political science and the study of European integration[J] European Journal of Political Research,2000,38(1):1-36.

[5]REICH S . The Four Faces of Institutionalism: Public Policy and a Pluralistic Perspective[J] Governance, 2000, 13(4):501-522.

[6]CLARK W R. Agents and structures: two views of preferences, two views of institutions[J] International Studies Quarterly, 1998, 42(2): 245-270.

[7]HALL P A , TAYLOR R . Political Science and the Three New Institutionalisms[J] Political Studies, 2010, 44(5):936-957.

[8][15][49]SCHMIDT V A , MONNET J , BELAND D, et al. Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth ’new institutionalism’[J] European Political Science Review, 2010, 2(1):1-25.

[9][19][40]肖晞.政治学中新制度主义的新流派:话语性制度主义[J]华中师范大学学报(人文社会科学版),2010(2):23-28.

[10]韦森.再评诺斯的制度变迁理论[J]经济学(季刊),2009,8(2):743-768.

[11]CAMPBELL J L.Institutional analysis and the role of ideas in political economy[J] Theory and Society,1998,27(3):377-409.

[12]CAMPBELL J L, PEDERSEN O K.The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis[M] Princeton, NJ: Princeton UniversityPress.

[13][54]马雪松.观念、话语、修辞:政治科学中建构制度主义的三重取向[J]湖北社会科学,2017(6):31-39.

[14]HOPE M , RAUDLA R. Discursive institutionalism and policy stasis in simple and compound polities: the cases of Estonian fiscal policy and United States climate change policy[J] Policy Studies, 2012, 33(5):399-418.

[16]SCHMIDT V A. The Futures of European Capitalism[M] Oxford: Oxford University Press, 2002.

[17]施密特.認真对待观念与话语:话语制度主义如何解释变迁[J]马雪松,译.天津社会科学,2016(1):65-72.

[18]施密特.话语制度主义:观念与话语的解释力[J]马雪松,田玉麒,译.国外理论动态,2015(7):10-19.

[20]沈燕培.理念、话语与制度变迁——话语性制度主义介评[J]安徽师范大学学报(人文社会科学版),2017,45(3):323-329.

[21][34][35][53][55]吕佩安.话语何以重要?——话语性制度主义之政策分析[J]中国公共政策评论,2017(2):37-61.

[22]刘东彪,傅树京.观念、话语、制度:一个教育政策分析的三维框架[J]现代教育管理,2018(2):29-33.

[23]韩月.高考体育加分政策的话语制度主义分析[J]北京体育大学学报,2017(1):84-89.

[24]刘永亮.高校自主招生政策的话语制度主义分析[J]高教探索,2019(6):11-15.

[25]燕红亮.话语制度主义视角下中国市场转型经验的再审视——一个历史社会学的分析框架[J]求索,2020(6):186-192.

[26]虞鑫.话语制度主义:地方政府回应公众意见的理论解释——基于“意见-政策”连接理论的多案例比较分析[J].新闻与传播研究,2019(5):21-40+126.

[27][45]岳圣淞.话语、理念与制度创新:“人类命运共同体”视角下的全球治理[J]战略决策研究,2020(1):28-45+101-102.

[28]吴畏.作为治理哲学的话语制度主义[J]江苏行政学院学报,2021(3):75-82.

[29][30][31]SCHMIDT V A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse[J] Social Science Electronic Publishing, 2008, 11(1):303-326.

[32]SCHMIDT V A. Speaking of change: why discourse is key to the dynamics of policy transformation[J] Critical Policy Studies,2011,5(2)1-24.

[33][36]SCHMIDT V A. Discursive Institutionalism: Scope, Dynamics, and Philosophical Underpinnings[M]//FRANK.F and HERBERT.G.The Argumentative Turn Revised:Public Policy as Communicative Practice.Durham,NC:Duke University Press,2012:85-113.

[37]詹全旺.话语分析的哲学基础——建构主义认识论[J]外语学刊,2006(2):14-19+112.

[38]FAIRCLOUGH N.Discourse and social change[M]London:Lonman,1992:71.

[39]WODAK R. The Discourse of Politics in Action[J] Palgrave Macmillan UK, 2011:35-36.

[42]KANGAS O E , NIEMEL M , VARJONEN S . When and why do ideas matter? The influence of framing on opinion formation and policy change[J] European Political Science Review, 2014, 6(1):73-92.

[43]SCHMIDT V A. Analyzing Ideas and Tracing Discursive Interactions in Institutional Change: From Historical Institutionalism to Discursive Institutionalism[J] Social Science Electronic Publishing, 2010, 34(1):145-149.

[44]LARSEN H. Discourses of state identity and post-Lisbon national foreign policy: The case of Denmark[J] Cooperation & Conflict, 2014, 49(3):368-385.

[46]張敏.协商治理:一个成长中的新公共治理范式[J] 江海学刊,2012(5):137-143.

[47]舒启明.坚持社会主义协商民主的独特优势[J]求是,2019(24):20-24.

[48]SCHMIDT V A. Speaking to the Markets or to the People? A Discursive Institutionalist Analysis of the EU’s Sovereign Debt Crisis[J] British Journal of Politics & International Relations, 2014, 16(1):188–209.

[50]李智.从权力话语到话语权力——兼对福柯话语理论的一种哲学批判[J]新视野,2017(2):108-113.

[51]CARSTENSEN M B , SCHMIDT V A . Power through, over and in ideas: conceptualizing ideational power in discursive institutionalism[J] Journal of European Public Policy, 2016, 23(3):1-20.

[52]韩志明.从“独白”走向“对话”——网络时代行政话语模式的转向[J]东南学术,2012(5):76-87.

[56]PANIZZA F , MIORELLI R . Taking Discourse Seriously: Discursive Institutionalism and Post-structuralist Discourse Theory[J] Political Studies, 2013, 61(2):301-318.

[57]朱德米.理念与制度:新制度主义政治学的最新进展[J]国外社会科学,2007(4):29-33.

[58]法默尔.公共行政的语言[M]北京:中国人民大学出版社,2005.

[59]王锋.公共行政的后现代话语[J]武汉科技大学学报(社会科学版),2017(5):508-513.

[60]福克斯,米勒.后现代公共行政:话语指向[M]北京:中国人民大学出版社,2002.

[61]傅永军.哈贝马斯交往行为合理化理论述评[J]山东大学学报(哲学社会科学版),2003(3):9-14.

Abstract:Discursive institutionalism is the latest school in the jungle of Neo-institutionalism. It takes idea and discourse as the core analysis elements, and provides an endogenous and dynamic perspective for understanding institution and its changes. The discursive institutionalism makes up for the deficiency of other schools of Neo-institutionalism that tend to static and equilibrium institutional analysis. And it provides references in many aspects of theory and practice for public administration. However, the discursive institutionalism itself still has shortcomings in terms of explanatory power, theoretical applicability, and theoretical identity independence. The exchange and complementarity between the multi-disciplinary theories are very important to perfect the analysis framework of discursive institutionalism.

Keywords:Discursive Institutionalism; Public Administration; Neo-institutionalism; Ideas; Discourse

(責任编辑 王 玉)