公众参与延迟退休政策制定的实证研究

——基于长三角典型城市调查

2022-02-10李凯

李 凯

(安徽工程大学 人文学院,安徽 芜湖 241000)

一、问题提出与文献综述

2021年2月26日,人力资源和社会保障部(简称人社部)在国新办发布会上表示,人社部正在会同相关部门研究延迟退休的具体改革方案。同时还提到,由于延迟退休年龄涉及到广大职工的切身利益,人社部在方案的研究制定过程中,将会广泛听取各方面的意见,充分吸收社会各界的意见建议,凝聚社会共识,要取得最大公约数,确保方案科学可行、平稳实施[1]。这不仅预示着延迟退休政策将呼之欲出,还透露出公众参与延迟退休政策制定将是政策制定和出台前的重要环节。

进入21世纪,中国正式迈入老龄化国家行列。延迟退休政策作为我国政府当前积极应对老龄化以及实现人口可持续发展的重要措施之一,于2013年首次被提上政策议程。延迟退休作为一项重大社会公共政策,除了具有公共政策的一般性特征外,还具有涉及面广、影响程度深远、实施难度巨大的自有属性,是对我国人口与社会资源的再次分配的过程,关系着社会公众的切身利益,政策公平与政策民主内生性要求公共参与政策制定过程。广义上的公共参与已经不只是政治参与,而是参与到包含自身所关注的公共利益以及试图影响公共政策和公共生活的一切活动[2]。在社会治理能力现代化背景下,公民参与公共政策的制定,既是管理民主化的需要,也是治理科学化的应有之义[3]。

公共政策制定过程中的公众参与一直是公共管理学和政治学等交叉学科的研究热点,学者们对此主要进行了几个方面的研究。首先,是对公众参与公共政策制定价值进行研究。学者们对于公众参与政策制定的价值已经基本达成共识,无论是从民主行政角度[4]、新公共服务角度[5]、治理理论角度[6],或者公共管理角度[7],公众参与对增加民主的广度、增强政策的公众利益导向以及提高政策执行可接受度、决策民主化和科学化等方面都有着非常重要的意义。其次,学界对公众参与政策制定的过程及模型等方面已有丰厚的理论基础,如公众参与阶梯理论等。基于我国公众参与的理论与实践,以往研究内容主要集中于理论探索和案例分析两个维度。理论探索上,对于我国国情的公民调查、会议、听证会等程度与范式进行了深入研究。在案例分析上,也有基于城市规划、乡村振兴、环境治理等因素[8],结合政策制定过程中的各个程序,探索公众参与程度及全程影响政策制定过程等。

在延迟退休研究方面,国外研究要早于国内研究,但是学者们的研究方向主要集中于延迟退休政策的实施背景与必要性、延迟退休政策方案论证、延迟退休政策实施的影响因素,以及延迟退休政策实施影响与评估等[9]。

既有研究为本文奠定了较好的理论基础,但目前学者们对公众参与公共政策的研究主要集中在参与路径及意义层面,延迟退休政策研究视角及方向主要集中在延迟退休的公众态度、影响因素、实施方案等层面,却鲜有对延迟退休政策制定过程中公众参与开展的实证研究。因此,本研究希望从公众参与政策制定角度,探索公众参与延迟退休政策制定的态度、意愿、参与方式,验证公众参与政策制定能够提高政策认可度,同时为延迟退休政策的制定以及提升我国社会治理水平提供参考。

二、样本选择与问卷设计

本文研究对象为参与延迟退休政策制定过程的城市普通民众。城市公民作为现代社会发展的主体之一,受教育以及社会参与程度更高;同时城市公民作为延迟退休政策实施主要受影响群体,由于个体利益与表达需要,其参与意愿也更高。考虑到延迟退休政策对公务员、国企/事业单位职工、民营企业单位职工利益影响更为显著,他们的政策参与意愿更强烈,因此,本文选取这部分城市公民作为调研样本,具有很强的群体代表性。在调查地选择上,依据我国城市等级划分标准,选取长江三角洲(简称长三角)城市群中的一线城市上海、二线城市南京以及三线城市芜湖作为调查实施地。长三角城市群作为我国经济最具活力、城镇集聚程度最高的城市化地区,城市群总人口占全国11%左右,在国家现代化建设大局和经济社会发展改革中占据重要地位[10]。同时,上海、南京、芜湖三座城市经济发展、社会发展、政治参与等整体水平较高,兼具区域异质性,作为本次调查的实施地点,具有较强的区域代表性。

本次问卷调查于2020年12月1日—2021年2月28日进行,调查围绕公众参与以及延迟退休相关理论研究,设计了“延迟退休政策制定过程中公民参与情况调查问卷”,含基本信息、政策知晓、政策态度、政策参与、参与方式等模块,采取网络问卷调研和分层抽样的方式开展。调查分别选取了每个城市各400位调研对象发放电子问卷,共计1 200份,剔除无效问卷14份,收回有效问卷1 186份。对有效问卷回收编码后,利用专业软件SPSS19.0进行数据分析。

三、调查结果分析

(一)样本描述性分析

本次调查分别在上海、南京和芜湖三地展开。考虑到性别差异对延迟退休态度的影响[9],在调查对象性别选择上,通过对被调查者性别有意识的均等化,本次调查总体样本对象中男性为585人,女性为601人,分别占49.3%和50.7%,也便于考察性别对于公众参与延迟退休政策制定的差异影响。

根据目前国内专家建议和人社部在2017年给定的延迟退休建议方案,80后将是延迟退休方案的主要实施主体[11]。因此,在总体样本年龄选择中,主要以80后为主体,其中18~29岁占比27.4%,30~39岁占比27.2%,40~49岁占比27.2%,50岁以上占比18.2%。

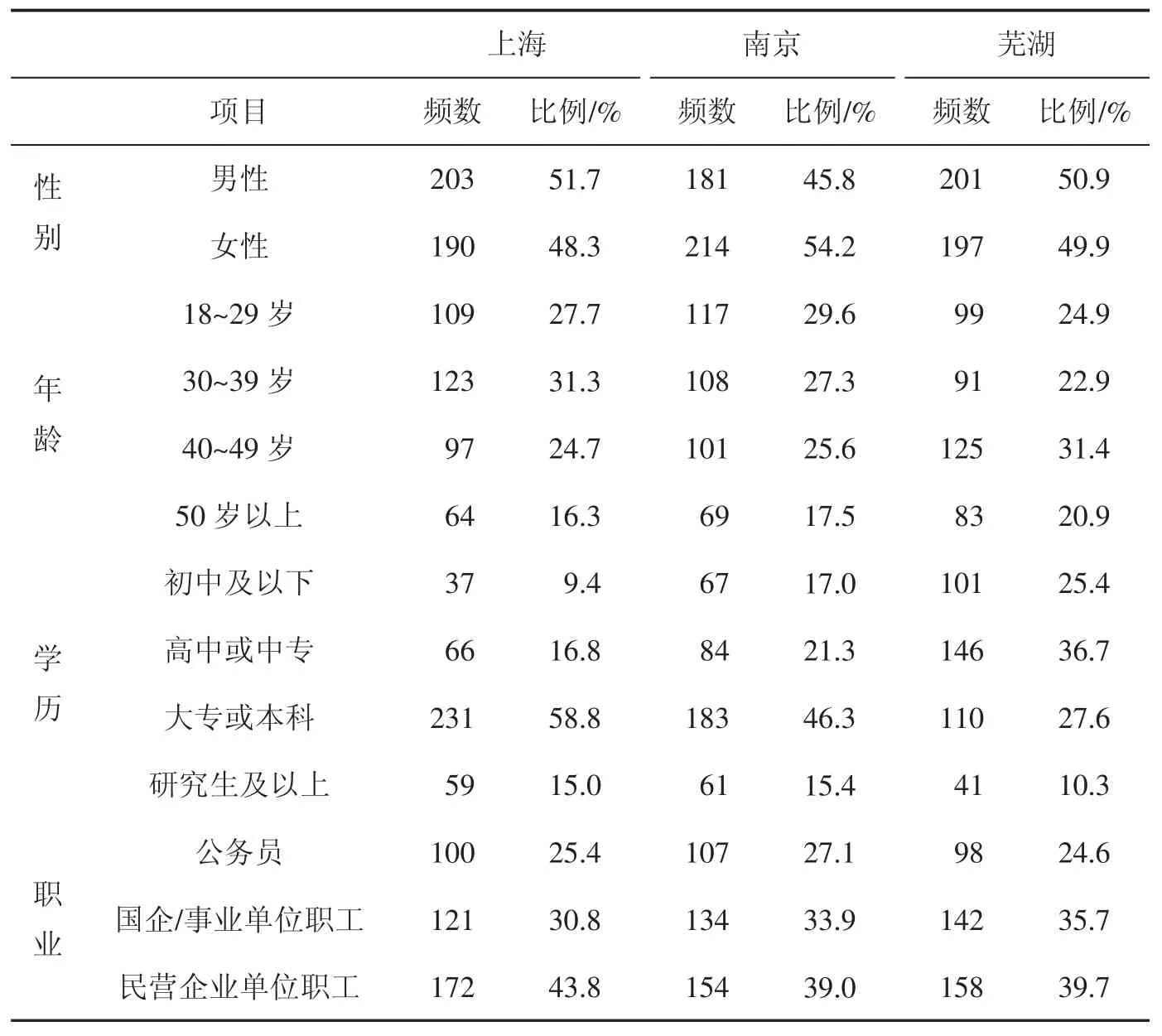

另外,在总体样本中,初中及以下、高中或中专、大专或本科、研究生及以上学历分别占比为 17.3%、25.0%、44.2%、13.6%;职业中公务员、国企/事业单位职工和民营企业单位职工分别占25.7%、33.5%和 40.8%。具体样本统计信息如表1所示。

表1 样本描述性统计

(二)实证分析

1.公众对延迟退休政策知晓情况及途径分析

研究首先就公众对延迟退休政策知晓情况进行了调查。结果显示,有950名被调查者(占比80.1%)明确表示知晓目前的延迟退休政策。这部分被调查者中,政策知晓情况在男女性别上基本无差异,分别为471人和479人;政策知晓年龄差异中,18~49 岁各年龄区间群体政策知晓程度相当,平均分别占比约为27%,50岁以上被调查群体占比略低,为18.4%;在学历差异中,大专或本科被调查群体政策知晓程度最高,有427人(占比44.9%),其余群体知晓程度差异不大;职业差异中,民营企业单位职工政策知晓占比最高,为40.7%,其次是国企/事业单位职工和公务员。具体数据如图1所示。

图1 延迟退休政策知晓分性别、年龄、学历、职业差异化分析

另外,还对以上950名政策知晓群体关于获取延迟退休政策信息渠道(方式)进行了调查统计。有93.3%的被调查者表示是通过“手机、网络”的方式获取到延迟退休政策信息,通过“电视、广播”“报纸、杂志”“同事、亲朋”等方式获知的分别为43%、51%和37%。这一调查结果也基本符合目前手机等移动互联网的普及所带来的信息传播方式的转变。

2.公众参与延迟退休政策制定意愿、过程及效果分析

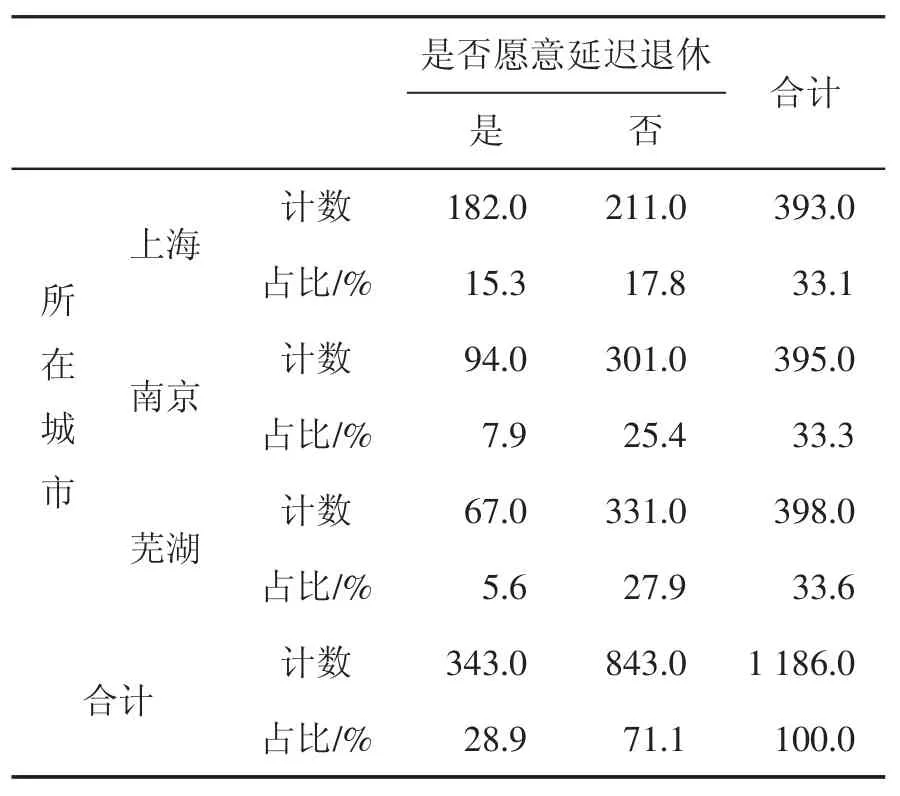

本研究对无政策参与情况下公众的延迟退休意愿和态度进行了调查。结果显示,有71.1%(843人)的公众不愿意延迟退休,3个城市不愿延迟退休比例分别为17.8%、25.4%和27.9%,如表2所示。这表明城市化发展水平和延迟退休意愿之间一定程度上存在正相关关系。但是对比人民网在2013年开展的延迟退休调查结果中94.5%受访者反对延迟退休[12],这一调查结果要理想很多。

表2 延迟退休意愿调查

本调查还进一步对公众反对延迟的原因进行了探索,其中有77.4%的受访者表示,反对延迟退休与自己被动接受政策有关,而且有接近80%的受访者认为延迟退休政策制定需要公众参与,以及67%的受访者明确表示愿意参与到延迟退休政策制定过程中。

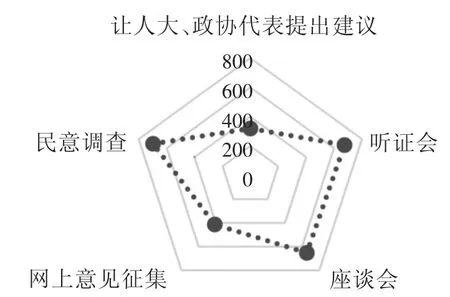

研究继而对愿意参与延迟退休政策制定的公众选择参与政策制定途径(方式)进行调查。其中选择愿意通过“民意调查”“举办听证会”及“座谈会”的方式参与的公众最高,分别占据87%、85%和82%,“网上意见征集”占比52%,“让人大、政协代表提出建议”占比40%,如图2所示。这表明,公众更愿意直接参与到延迟退休政策的制定过程中,同时参与的方式还具有共同协商化的特点。

图2 公众参与延迟退休政策途径

为进一步验证公众参与延迟退休政策制定是否有助于改善延迟退休政策态度,对公众在可以参与政策制定后的延迟退休意愿进行了再调查,结果显示,愿意接受的人数从343人增加到545人,愿意接受延迟退休总体比例比未参与政策制定前提高了17%;并且研究还对公众政策参与感受进行了调查,结果显示,选择“很好”和“好”的比例为66.9%,表明公众参与政策制定对政策态度改善的功能明显。

四、结论与建议

(一)调查结论

通过以上数据分析,我们可以得出如下结论:

第一,公众的延迟退休政策知晓程度受年龄、职业、城市等因素影响明显。年轻群体延迟退休政策知晓度高于年老群体;大专或本科学历群体政策知晓比例高;民营企业单位职工政策知晓高于国企/事业单位职工和公务员群体。80后、90后群体由于接受信息渠道广泛,且可能作为延迟退休政策“准”实施对象,对政策的关心程度和知晓程度均比较高,也更有可能直接参与政策制定过程。伴随我国受教育水平的整体提高,而且大专或本科学历群体具备政策参与的条件,成为了社会参与的主体,政策知晓总体占比也较高;部分民营企业职工受工作强度大等影响,延迟退休的意愿虽不强,但更关心延迟退休政策。

第二,公众参与能够提高延迟退休政策接受度,改善对延迟退休政策态度,且参与路径更加直接化、多样化。分别就公众参与政策制定前后的延迟退休意愿和政策接受度进行了调查,结果表明,在提供了公众参与政策制定渠道后,愿意接受延迟退休政策的公众从343人增加到545人,愿意接受延迟退休总体比例提高了,且公众政策参与感受良好的群体达到60%以上,表明公众参与政策制定对政策态度改善的功能明显。而且,通过对公众选择参与延迟退休政策方式可以看出,公众更加愿意以直接参加的方式参与政策制定,路径多样化、直接化。

(二)政策建议

调查结果显示,我国目前公众关心政策制定、政策知晓状况良好,且对公众参与政策制定的重要性有了一定程度上的认知。为更好地发扬全过程人民民主,提升公众参与政策制定的效果,结合研究结论,就我国公共政策制定过程中公众参与提出相关建议。

第一,加强公共政策的宣传和引导,发挥传媒的沟通桥梁作用,充分保障公众对政策制定的知情权。伴随着我国社会主义民主政治的发展,人民群众对涉及自身利益的国家政策、社会政策等也更加关切,特别是在一些重大公共政策的制定期间[13],公众充分地知晓政策,不仅可以减少谣言滋生空间,还能为积极建言献策、政策顺利实施提供保障,同时也需要主流媒体充分发挥沟通桥梁作用,对一些政策制定的过程、细节主动报道,既有效维护公众知情权,也提供双向交流途径,从而加快政策制定。

第二,充分调动公众参与的积极性,深化公众参与政策制定的程度,提供多样化的参与形式和路径。制度性政策从一开始就广泛组织公众参与,深化参与程度;与此同时,在确保政策参与质量的前提下,拓宽公众参与路径,让不同社会群体都能表达意见。延迟退休政策制定中,不同公众的利益表达必然不同,这就要求我们运用不同的政策参与管理方法,比如民意调查、听证会、论证会、专家咨询等,确保每一个有意愿参与政策制定的公众都有机会参与。

第三,提高公众参与能力,营造公众参与的良好社会氛围。在公众参与公共政策制定的过程中,需进一步培养公众的民主法治意识,增强公众参与政策制定的能力,确保公众的有序参与。同时要在全社会积极营造良好的公众参与氛围,政府有关部门要积极主动搜集广大社会公众的看法、意见和利益诉求,让社会公众能够体会到参与的有效性,从而进一步提高参与的积极性。