三方联动构建农民教育培训体系

2022-02-09刘争袁华根袁宏峰

刘争 袁华根 袁宏峰

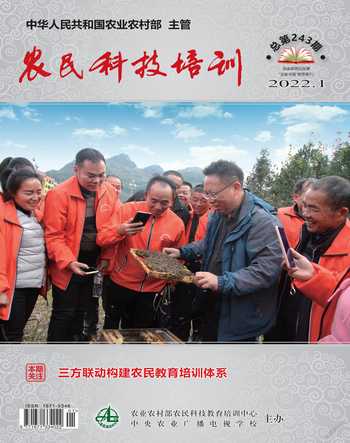

随着经济与社会的发展,农村在整个社会和经济体系中担负着“蓄水池”和“稳定器”的作用,农业农村的重要作用日益凸显。但由于城市对农村的虹吸作用,导致农村人才持续向城市聚集,人才问题成为了制约农村发展和稳定的关键因素。而高素质农民是农业发展和农村建设的主力军,当前在江苏农业农村现代化要走在全国前列的背景下,江苏农牧科技职业学院(以下简称江苏农牧)通过搭好校地平台、唱好育农大戏,以“人”为核心,以“培”为关键,立足当前经济新形式,滿足高素质农民的多重现实需求,逐步形成“资源整合、协同应用、质量管理”“三位一体”,生产经营型、专业技能型、社会服务型“三类协同”,职业技能培训、系统职业教育、精英锻造培育的“三阶递进”培育路径,构建了“三三三”贯通培育高素质农民模式。

一、建立基于校地合作、校企合作和校校合作的三方联动机制

(一)校地合作定向化委托培养

江苏农牧围绕地方产业需求和发展规划,校地签订合作协议,制定培育方案,出台扶持政策,培养“下得去、留得住、用得上”的高知新农人。学生毕业返回原籍后,通过地方高素质农民认定,其自主创业可优先获得相关农业项目的资金扶持。自2017年起,江苏农牧已与扬州、泰州、盐城等地签订订单培养合作协议15个,依托该校现代农业技术、畜牧兽医、园艺技术、园林技术等专业,共招收定向培养生1050名。

(二)校校合作全过程协同管理

一是共同遴选学员。江苏农牧联合地方农广校,根据自愿原则及学业成绩,从职业技能培训学员中遴选10%左右的学员进行职业教育,从职业教育学员中遴选30%左右的学员进行精英锻造培育。二是共同组织培育。组建以江苏农牧为主、地方农广校为辅的师资团队,中职阶段教学和初级职业技能鉴定主要由地方农广校负责,高职阶段教学和中高级职业技能鉴定主要由江苏农牧负责,农广校分批选派教师到江苏农牧进行教学能力提升培训。江苏农牧与地方农广校共同组建教研组,负责师资选聘、课程安排、教材选用、考核评价、技能鉴定、质量督导。三是共同管理班级。制定双班主任制度,江苏农牧和地方农广校双方各安排一名工作人员担任班主任,强化对课前、课中和课后的全程管理,提高培育针对性和培育成效。

(三)校企合作双主体协作育人

一是共建基地。江苏农牧与农业龙头企业、示范家庭农场、合作社、农业园区等共建“田间学校”“实训基地”,为学员提供良好的实习实训岗位和实践教学条件。二是共同教学。企业骨干、技术能人、创业典型等参与现场教学和创业指导。三是共享资源。江苏农牧免费为合作企业、家庭农场发展提供技术支撑,科技成果优先向合作企业转化,毕业生优先向合作企业、家庭农场输送,搭建校企共建共享、双向互惠平台。

二、加深横向合作,深化产教融合,挖掘各方资源建立共享机制

(一)加深横向合作,形成培育合力

加强地方、企业与高职院校的衔接与沟通,构建以农民为关键、以培育为核心、以培养高素质农民的职业适应能力和综合能力为重点的农民职业培训课程体系。充分发挥高职院校的资源优势,与行业龙头企业合作培养高素质农民,建立联合或合作办学的有效机制,形成校企联合办学的培育联盟。实行“订单式”“模块式”培养,为企事业培养所需的专门人才。

(二)深化产教融合,加强行业合作

江苏农牧充分发挥高职院校培育方式灵活、专业对口性强、实践课程高效的特点,以此为优势与市场建立密切联系,探索与企业、事业单位、社会团体、中介机构和个人建立起协同培养的方式,实行多元投资并举的办学模式,满足就业市场及经济社会发展对高素质农民高标准、多样化的需求。自发成立联合培养组织,定期与合作企业开展交流与经验座谈会,支持接受培育的高素质农民在产业发展、生产服务、市场推广等方面开展针对市场供给需求的实习,加强企业与高素质农民,以及各类协会、涉农联合会、企业家联盟和其他组织的交流与合作。

(三)挖掘学校资源、提高使用效率

江苏农牧紧扣高素质农民“三能力”培育目标体系,以专业与产业对接,教学与生产互融、内容与需求匹配为原则,整合各类教学、科研、社会服务资源,打造“培育课程库、培育教师库、培育基地库”。

1.培育课程库。江苏农牧以技能培训课程(初、中、高级)、中高职衔接教育课程和精英拓展课程三大课程体系为核心,建成培育课程库。课程库建有不同等级技能培训课程90门、中高职衔接教育课程103门、精英拓展课程20门。按照“规范、先进、实用”的原则,出版农民教育培训教材30本,编写农民教育培训讲义40本,配备农民教育培训系列教材120本,制作教学课件及数字化教学视频320个。建设数字化远程教学平台1个、国家级精品在线课程4门,省级精品在线课程12门。

2.培育师资库。江苏农牧通过内培外聘,从全省农业科研院所、高等农业院校、农技推广部门、农业龙头企业及示范家庭农场中,分产业选聘理论功底深厚的“名师教授”,技术技能高超的“行家里手”、基层服务经验丰富的“乡土专家”,创业成效突出的“致富能人”。进入国家高素质农民培育师资库管理系统2979人,其中高级职称教师1507人,“双岗”型教师比例100% ,“乡土专家”及创业致富能手占比达40%以上。

3.培育基地库。江苏农牧整合校内外培训基地、实训基地(中心),农业企业、家庭农场、田间学校等实训教学平台,建成江苏现代畜牧科技园、滨海县随耕生态园等9个全国高素质农民培育示范基地,昆山市城区农副产品实业有限公司、盐城中农网购(江苏)电子商务有限公司等5个全国示范农民田间学校,姜堰现代农业生态园、江苏省翠园食品股份有限公司、淮安市田园体验教育学校等35个省级高素质农民培育基地。与江苏绿之岛现代农业发展有限公司、上海上膳源有机农场、泰兴市虹润家庭农场等合作建立实训教学(创业孵化)基地60个。

三、多元化评价、多制度管理,建立培育质量保障机制

江苏农牧围绕培育质量提升,建立以多证书考核、多元化评价和多制度管理为核心的培育质量保障机制,多角度、全方位对培育过程和培育效果进行监管和评价,确保高素质农民培育目标的实现。

(一)多证书考核

江苏农牧鼓励参训学员通过获取相关证书,提升相应能力。江苏农牧将学员在不同的培育阶段获得的职业技能鉴定、职业技能大赛或创新创业大赛等证书,作为高素质农民认定和扶持的依据。职业技能培训阶段学员除获得培训证书外,须至少获得1个初级职业技能证书;系统职业教育阶段学员除获得若干培训证书和毕业证书外,还须获得中级职业技能鉴定证书,县级以上职业技能大赛、创新创业大赛获奖证书或县级先进个人证书中的1种;精英锻造培育阶段学员须至少获得高级职业技能鉴定证书,省级以上职业技能大赛、创新创业大赛获奖证书,市级以上示范家庭农场证书,地区名特优产品品牌证书,市级以上先进个人证书中的1种。

(二)多元化评价

江苏农牧实行多元评价制度,多维度、全过程保障培育质量。农业农村部、江苏省农业农村厅等上级主管部门组织专家对培育项目的完成质量和效果进行绩效考评。地方农业部门及地方农广校选派专人对学生出勤、遵守纪律、课堂表现、授课效果、后勤管理、组织服务等情况进行全过程监管,对存在问题进行及时反馈,促进整改落实。项目实施单位组织学员对授课教师的教学水平和教学效果进行调查,实行优胜劣汰,动态管理,促进提高驾驭课堂和田间“双讲台”的能力。通过笔试、技能操作等形式对学员的学业水平进行测试,连同平时表现进行加权综合考评。通过多元评价,形成质量监督和反馈整改的闭环管理,确保培育质量。

(三)多制度管理

针对高素质农民的教学组织、师资管理、学员考核、培训效果评估、跟踪反馈等环节,江苏农牧制定并完善了《教学质量保障制度》《教师教学工作规范》等中高职衔接教育管理制度,《高素质农民教育培训制度》《高素质农民校外创业孵化基地管理办法》《高素质农民培育“双班主任”制度》等一系列培训管理制度,保证了培育流程的规范有序。

当前,在江苏农业农村现代化走在全国前列的背景下,围绕“高素质农民培育”这一主题,江苏农牧系统研究了农业现代化、乡村振兴对高素质农民的需求以及对高素质农民的能力要求,围绕当前现代农业产业发展的传统农民、新型农业经营主体和青年高素质农民等三类对象,设计了“三阶递进”的培育路径,即:针对传统农民的职业技能培训,通过“课堂授课、生产实践、跟踪指导”实现;针对新型农业经营主体的系统职业教育,通过“课程互接、学分互認、农学互融”的中高职衔接教育,提升新型农业经营主体的能力水平;针对青年高素质农民开展精英锻造培植,借助集中研习、定制服务和搭建平台等手段实现高端定制培植,以提升青年高素质农民的“三大能力”。为保证高素质农民培育的效果,经过几年的研究和探索,江苏农牧已经形成了“资源整合、协同应用、质量保障”三位一体的高素质农民培育运行机制。江苏农牧紧扣“三大能力”目标体系完善了培育资源整合机制,整合课程资源、师资资源和基地资源,形成了培育课程库、师资库和基地库;完善了多方协同应用机制,通过校地合作定向培养、校校合作协同管理、校企合作协作育人,确保高素质农民培育落到实处;完善了培育质量保障机制,以“多证书考核、多元化评价和多制度管理”为核心,多角度、全方位对培育过程和培育效果进行监管和评价,确保“三能力”培育目标的实现。

(作者单位:1.江苏农牧科技职业学院

2.兴化市现代农业发展服务中心)