地域视野下方济众山水画风格的确立及影响

2022-02-09温中良

文_温中良

陕西师范大学美术学院

内容提要:方济众无疑是中国近现代山水画史上一位重要但又不被重视的人物,同时他是陕西美术史中的关键人物。在影响方济众山水画风格确立的因素中,师承是一方面,但更重要的是师承之后的自我发掘。在他长期的写生创作中,家乡陕南的山水风情这一区域地理因素无疑成为他山水画风格确立的关键。方济众山水画风格对陕西山水画的发展产生了不小的影响。

地域与风格的关系一直是中国山水画乃至美术史研究中的重要内容。虽然关于地理环境与风格的关系存在着决定论等种种不同的观点,但无法否认的是,不同地域的人文景观和自然景观对画家艺术风格的形成有着重要影响。方济众艺术风格的确立即可说明这种关系。他出生于陕南汉中,20世纪70年代又被下放陕南近十年,之后又数次在陕南写生。可以说,方济众的一生与陕南这一地域有着切不断的密切联系,这一切都构成了方济众艺术历程中不可或缺的组成部分。本文即围绕着方济众的艺术风格与陕南地域的关系展开。

一、机缘与转型

长安画派诸家风格面貌的形成,都有各自所依赖的地域自然环境及人文环境。如果说赵望云的山水画风格离不开西北山水风貌给他的滋养,石鲁黄土高原画风的确立得益于其长期生活、工作于陕北,那么,方济众风格确立的机缘则是他在家乡陕南生活的那几十年。这种长期的浸润,一方面,使他有机会深入地了解陕南这一片土地;另一方面,陕南迥异于西北和陕北的区域地理风貌,成为他艺术风格转型、确立的源泉。

在长安画派的发展初期,方济众虽然借助群体力量脱颖而出,但并没有突出的个人风格,只是长安画派整体风格的综合呈现。其画风受赵望云、石鲁的影响较大,在绘画题材、笔墨乃至色彩方面都有较为明显的师承影子。至20世纪70年代后期,他逐步以陕南为根基,面向西北,在保持长安画派整体特色的基础上形成了自己的独特审美及风格面貌,也即刘骁纯提出的:“方济众艺术风格的主要特征,就是民间风味和田园意境。”[1]

陈传席在《中国山水画史》中指出方济众的“因祸得福”:“1970年全家下乡劳动改造,白天劳动之余抽空画速写……他因祸得福,苦难的人生经历并没有压垮他,反而在笔墨中寻找到自然恬淡的自我,创造出充满诗意的田园画风。”[2]卢新华也提出这种生活现实所带来的艺术转机,以及陕南地域为方济众的艺术赋予了“诗性”:“方济众的作品真正具有‘方家’的样式和风格,则应该是在他‘文革’时期劳动改造8年以后发生的。……8年的陕南生活,他走遍秦岭、巴山、汉水,观日出日落,看风云变幻,听天籁之音,从自然万物变化万千的生活之境感悟笔墨的诗性。”[3]固然,艺术风格的产生得益于多种因素,既有师承的影响,也有区域风貌的启示,更有个人性情、学养及审美的主导,当这一切达到最大程度的和谐时,也是艺术家艺术创造力最为成熟的时候。对方济众而言,这种被迫的下放恰好促使他的艺术思考转向从容与深入,也由此自然而然地促成了方济众山水画风格的转型乃至确立。当然,无论是被动环境中的主动转型,还是艺术发展的阶段性使然,都源于其深入陕南的这一机缘。这促使了他重新思考如何摆脱老师的影响,进而创造出适合表现陕南区域地理特征的笔墨技法,赋予作品以鲜明的个人风格。

二、启示与确立

地域视野下艺术风格的确立,一方面,肯定了区域地理对画家山水画风格形成的影响;另一方面,也要辨析区域地理因素与画家之间互动方式及时间长短,长期深入生活的体悟与写生是一种,浅尝辄止的短期体验也是一种。事实上,在写生中的浮光掠影或许能给予画家一时的视觉或心理刺激,但这无法给予画家更为深刻的体验和理解,也就难以支撑艺术风格的确立,这就是画家对地域风貌长久的生活体验与短暂的匆忙观看的区别。石鲁认为:“直接参加生活,始能将生活移入内心。”[4]如同石鲁在陕北的数年生活与艺术创造,方济众以另一种方式将生活移入了自己的内心。

虽然方济众的青年时代生长于陕南,耳濡目染,自幼受着地理、人文的滋养,但直接将这种地域地理及文化转换为艺术的创造则是他下放陕南的那近十年。这一时期,他拿生命去体悟这熟悉的汉水巴山及一方水土的人文风情。苦难给了方济众新的接近家乡山山水水的机会,并促使他在以后的艺术修炼中,将其转换为个人典型的艺术语言及风格。

当然,给予方济众艺术启示的不仅仅是陕南,方济众生活之地的变迁及写生之地的扩大,使得方济众不同时期的艺术风格呈现出阶段性差异,如同钱松嵒所说:“自然环境不同,影响到人的思想情感和习惯,也一定会影响到作画的风格。”[5]方济众在20世纪50年代所生活过的陕北、关中等地都给予了他不同的滋养,但影响最大的还是家乡陕南。在方济众的一生中,有一半的时间生活在陕南,汉水巴山提供给方济众的不仅是熟悉的素材,更为重要的是这一方水土在文化和精神上的滋养。当下放到陕南并经受了多种苦难的方济众在1973年为居所花圃起名“滋卉园”时,他要表达的是家乡给予他的精神上的慰藉,与其说这一方水土是在“滋卉”,不如说是在滋养他的心灵,以及他所能安放精神和灵魂之所在。如他在《汉水巴山是旧乡》中的题诗一样,“汉水巴山是旧乡,笔砚生涯忘愁肠。最是晚凉堪眺处,稻菽丛里米鱼香”,深刻表达了他对这一方水土的厚爱。

陈绶祥在《方济众画谱》序中指出:“(勉县)那是陕南一块更像是荆楚山乡与江南水乡结合而成的土地,山幽水静,林茂泉密,既是古代兵家必争的雄关要塞,又是历代政权所重的学府粮仓。故乡的清风明月与山林农舍,凝结在他的血肉之躯中,而那田园诗一般的境界及那种与世无争的耕读之情,与他那天授的依然宁静之淡泊一道,注定了他的艺术因缘。”[6]这艺术因缘,既是方济众自身的艺术灵性与汉水巴山自然人文之境的相融,又是方济众与这一方水土冥冥之中割舍不掉的思恋与苦楚。我们不得不相信“一方水土养一方人”的古训,以及生长环境带给人的终生影响。不同的地域环境导致了画家艺术认知和审美的差异。这种差异一方面造就了中国人文艺术的丰富性,另一方面也说明了不同地域人文地理环境的差异是造成各地人文传统与审美倾向不同的现实根源。由此出发,即可理解汉水巴山对方济众山水画的意义,既是艺术风格转型的启示,也是终生成就的精神归宿,更是其山水画风格确立之源。这也是本文强调方济众在陕南生活、居住时间的意义,它构成了方济众艺术的精神和语言资源。

虽然居住时间的长短并不决定画家风格的走向,但在产生风格影响的案例中,时间的长短确实与风格的形成及表现力度有着极大的关联。画家个性化、地域化的艺术风格的形成,不是源于走马观花的短暂体验和对地域风貌复刻式的描绘,而是源于画家对一方水土长期的、深刻的感受与认识,以及对休戚相关的地方人文与风俗的了解。如石鲁生活、战斗、表现过的陕北黄土高原,很多来自江南的画家虽然也有短暂的感受、观察和写生,但他们很快就发现,要想精准地表现出西北苍茫厚重的气质不是一时间可以轻松把握的。如宋文治所言:“画黄土高原,我们不如石鲁,他画得厚重、苍莽;画江南太湖,石鲁不如我们,他画得干枯、荒凉。”[7]这种认知无疑是建立在对人、地关系深刻理解的基础上。毋庸置疑,画家都会受到其成长之地、流寓之地、定居之地的影响,也会受不同时期写生之地的影响。这些所经之地均会影响画家艺术风格的走向,有如四川之于傅抱石,江南之于宋文治,陕北之于石鲁,漓江之于李可染,这些地域与画家绘画题材之来源、语言之变迁、风格之形成都构成了极为重要的对应关系。

对于方济众而言,汉水巴山对其山水画风格的确立则有着极为重要的意义。无论是评论者眼中的“田园”山水还是“诗意”山水,都最终指向了方济众的典型风格所依赖的汉水巴山。而“田园”和“诗意”正是汉水巴山所带有的两种地理特质。虽然汉中一带行政划分隶属陕西,但其生态系统与自然风光却属于西南地区,周边既有秦岭,又有巴山,而汉水则横贯其间。这种地理优势,使其具备了南方的地理环境和生态特征,气候温润,植被丰茂,又兼具大山与平原、南方之秀丽与北方之雄厚的共有特征,极为适宜人居与耕作,也就天然具备了“田园”的特质和“诗意”的想象。除此,此地历史文化资源丰厚,这种历史传承和文化底蕴的存在无形中影响着生活在这里的人们,也影响着方济众的艺术。从地域与画风关系上讲,方济众典型风格的确立则得益于陕南特有的区域地理特征所带来的滋养,使其作品一方面兼具了长安画派对于西北地域雄浑、朴拙气质的表达,另一方面则生发出石鲁和赵望云所不具备的滋润、丰富及田园小景的诗意表达。这种充满陕南区域地理及人文特色的艺术作品,正好奠定了方济众的艺术地位。

三、艺术影响

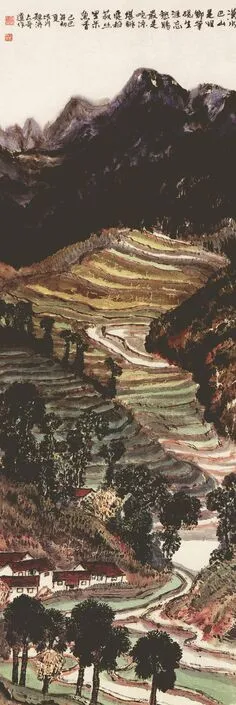

方济众无疑是近现代山水画史中的一位重要人物,他借助陕南风光创造出区别于长安画派标志性的雄浑苍拙风格,以清润秀美的意韵丰富着长安画坛的艺术风貌。这种艺术风格对20世纪80年代至今的陕西画坛有重要影响,为陕西山水画的发展提供了可资借鉴的新样本。甚至从某种角度而言,方济众的贡献是其他诸家所不具备的,不但重要而且极具重要历史意义。他在80年代主持成立陕西省国画院,并在全国邀请名家来陕举办讲座,为陕西画坛的下一代培养工作做出了巨大贡献。如果说石鲁、赵望云、何海霞为陕西美术的崛起立下了汗马功劳,那么,方济众则对陕西美术的传承及后续发展起了无可替代的巨大作用,也为陕西美术今日的繁荣打下了坚实的基础。长安画派后期涌现出来的罗平安、崔振宽、张振学等人无一不是受到他的提携和影响。因此,无论是其艺术创造还是其历史影响,都是无法忽视的史实。另外,方济众的田园山水对陕南人文地理的发掘及艺术创造做出了巨大贡献,他的大量作品都产生于这一地域,而诸多作品也都是以这一地域的山山水水来命名的,如《汉水巴山是旧乡》(图1)《巴山雨过》《蜀水巴山是旧乡》《石门水库》《汉江新歌》《汉江雪后》等。因此,对于陕南的人文历史及人文地理及地域美术史来讲,方济众是一个无法绕开的人物。

图1 方济众 汉水巴山是旧乡200cm×68cm1981