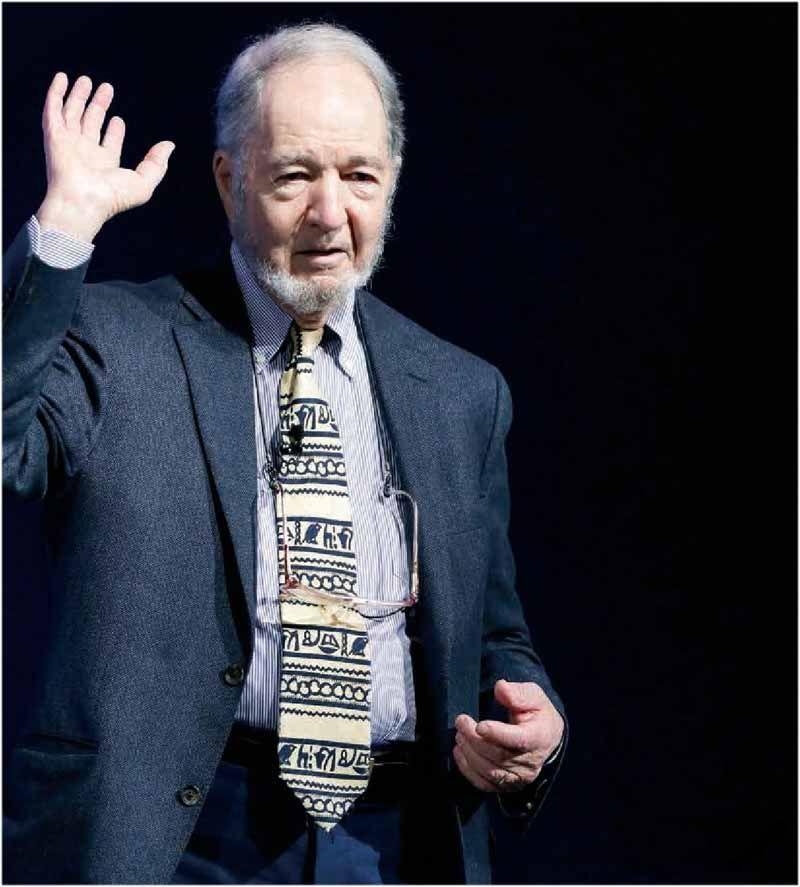

贾雷德·戴蒙德:纷争是科学正常发展过程中的现象

2022-02-08

贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)美国演化生物学家、生理学家、生物地理学家以及非小说类作家。美国艺术与科学院、国家科学院院士,是当代少数几位探究人类社会与文明的思想家之一。出版有《性的进化》《剧变》《崩溃》及《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》,该书由中信出版社于2022年1月 推出。

我的职业和工作很让我满意的一点就是能够不断学习那些有魔力又涤荡人心的新观点。例子太多了,我举一个吧:提取分析古代骨骼DNA的新技术使我们在过去10年掌握了关于人类历史与迁徙的新信息。例如,从语言和文化的证据来看,我们原先猜想波利尼西亚人的祖先来自中国南部的海岸。而现在,从太平洋岛屿上最古老的波利尼西亚人骨骼中提取的DNA证实:波利尼西亚人确实起源于中国南海岸,他们可能是稻农;后来移居中国台湾,待了将近1000年;此后在短短的几百年间,他们一路向东迁徙至新几内亚海岸的岛屿,随后航行越过所罗门群岛,那是当时人类在太平洋上到达过的最东边的岛屿,最后抵达萨摩亚和汤加,他们在那里创造了波利尼西亚文化。事情发生得太快了!在从中国台湾到萨摩亚和汤加的第一次迁徙热潮中,他们甚至没有停下来与新几内亚人通婚融合:他们径直奔向了那些人类从未到达过的太平洋岛屿!

Yi:疫情持续到今天,许多人都付出了沉重的代价,在突发事件面前,人类拥有的技能显现了脆弱的一面。我们看到迄今全世界并未达成一致的意见,早期的群体免疫策略,最终被抛弃,国家之间各行其是,围绕它的纷争绵绵不绝,口罩之争、疫苗之争、“自由与权利让渡之争”,人类要达成共识非常艰难,这件事让你有什么感想?

所有这些纷争都让我觉得:这是科学正常发展过程中的现象。科学家们往往无法一击即中,无法只尝试一次就得到重大问题的正确答案。他们需要一个过程,一开始,科学家们有所发现,继而解释这些发现;然后第二批科学家指出第一批科学家只是部分正确,并提出自己的观点;第三批科学家指出第二批科学家也只是部分正确—这种情况一直持续,经历许多轮发现之后,最终达成一致。我们认识新冠病毒会经历这样一个过程,就跟当初我们认识原子、探索和研究宇宙年龄一样。

其實没有矛盾。对任何人来说,以一种会毁了自己和世界的方式发展是没有意义的。无论穷国还是富国,以合理的方式发展都同样重要。

不,历史从长期来看不仅仅是运气的问题,尽管运气在短期内确实发挥了一定的作用。例如,1944年7月20日,德国军官克劳斯·冯·施陶芬贝格试图用腿把桌子下面装有炸弹的公文包推向阿道夫·希特勒,将其炸死。但施陶芬贝格运气不好,会议提前了,仓促之中炸弹虽然爆炸了,但希特勒只是受伤而未丧命。不过,希特勒从长期来看迟早会死,因为那时德国正面临苏联、美国和英国军队的压倒性优势。同样,最佳分裂原则从长期来看仍然有效,尽管短期内可能会有偏差。这是我所构建的用以解释中国、印度和欧洲过去1000年不同历史的理论。因地理原因而高度统一的国家,比如中国,可以很快作出决策,但这些决策可能好也可能坏。因地理原因而严重分裂的国家,比如印度,很难大规模地执行强有力的决策,无论决策是好是坏。但因地理原因而适度分裂(但不严重)的地区,比如欧洲,地区内部不同区域之间常常存在的竞争促进了创新,并使最佳决策最终占上风的可能性更大。这就是我对于为什么是欧洲人—而不是中国人或印度人—过去500年在全球各地扩张原因的解读。欧洲被山脉、锯齿状的海岸线和放射状的水系分割;中国因中央山脉不多、海岸线平坦、水系平行而相对一体;印度则是高度分裂的。这并不意味着欧洲永远享有优势,而中国一直处于劣势,这只是意味着中国和欧洲都必须意识到自己的地理特点,以便制定适合自己的政策。

当然没有最终结论。不同国家享有不同的优势,中国、美国、日本和阿根廷享有各自不同的优势。但是国家有可能抛弃它们自身的优势,例如阿根廷政府就抛弃了其气候温和及肥沃草原的地理优势。无论是我,还是任何其他历史学家,都无法预测一个国家未来是否放弃自己的优势。

我的乐观在于我们能够从历史中学习—如果我们选择这样做的话。历史教给我们的只是泛论。我们并不能从芬兰这样独特的国家的历史中学习到中国这样独特的国家应该吸取的经验教训。但是,有些泛论可以通过同时研究许多国家的历史来学习—就像我在回答前两个问题时提到的那些道理。而且我敢肯定,如果你打定主意,觉得历史中没有啥东西可学到,那自然是学不到东西 的。

Yi:你在《枪炮、病菌与钢铁》中提到,如果我们成功说明了某个民族怎么会统治另一民族,这会不会是为这种统治做的辩护呢?相反,人们之所以去调查研究,并不是想为大屠杀以及疾病辩护,而是想要利用他们对因果链的了解来打断这个锁链。这无疑非常崇高。但是,锁链能被打破吗?美国另外一个学者沃勒·斯坦曾提出过“世界体系”,即世界秩序是由中心、半边缘、边缘结构组成的,中心地位的国家,依照它原有的优势和地位,对边缘和半边缘国家实施收割和压制,边缘和半边缘国家不得不依附于中心国家才能生存,进而可使中心国家永远保持优势。工业革命以来两百多年间,欧美国家始终处于中心地位,亚非拉则处于边缘地位,至今中东、非洲、南美等地的发展,地位相比200年前,变化不大,历史似乎在印证这一结论?想要冲破这种收割体系,必须从“去依附”开始,即目前中国正从边缘、半边缘地位,试图冲破这一秩序结构,建立更平等的关系,这也引发头部中心国家(即美国)的强烈反应。这也许并非简单的国与国之争,你如何看待这一观察?

历史学家做研究不是为了打破因果链,而是为了理解。应该是政治家运用历史学家的理解来影响未来的历史。至于有些国家想要统治另一些国家的因果链问题—不幸的是,这是常态的或经常发生的人类行为—新几内亚的一些部落总是试图统治较弱的另一些部落,就像强国总是试图统治较弱的国家一样。认识到这一趋势并不意味着捍卫这一趋势,就像如果我向你解释水银有毒,并不意味着我捍卫和欣赏水银的毒性。

后一个问题,对于沃勒斯坦的说法,我没有什么要说的。

目前还不确定50年后先进的人类社会是否会继续存在,因为世界目前正走在不可持续的道路上。我们只有几十年的时间来调整路线并采取可持续的方针,否则就太晚了。不可持续地开发世界,无论是对中国或蒙古,还是对美国或古巴,都是致命的战略。所以,如果100年后还有能读书的人类存在,我会对他们说:要感激你们50年前的祖先明智地选择了可持续发展的道路。

如果能回到25岁,我会改变哪些人生决定?我会改变导致我第一次不幸婚姻的人生决定。有很多问题,我希望在25歲的时候就问我的父母。但我现在没有机会了,因为他们已经过世了。不过,关于人生的职业决定,我想我不会改变。我一开始立志当胆囊生理学家,后来成为新几内亚鸟类学家,现在又成为比较历史学家和地理学家。这三个职业选择,都在人生的不同阶段给了我力量和慰藉。

我想提问的已故人士太多了,我想问芬兰作曲家让·西贝柳斯,为什么未曾发表就烧了他的《第八交响曲》,尽管他的《第七交响曲》已经很美妙了。我还想问法国数学家皮埃尔·费马,1637年当他在一本书的空白处写到“我发现了一个真正了不起的证法,但这个空白太小写不下”时,他是什么意思。关于所谓“费马最后的定理”,他写道,将一个高于二次的幂分为两个同次的幂是不可能的。费马大定理最终于1995年由两位英国数学家花费数年时间并运用了计算机才得以证明。但费马并没有计算机。他真的在没有计算机的情况下找到了一个了不起的证明方法吗,还是他在欺骗自己而已?—这就是我想问他的。另外,如果我能遇到一个公元前1700年左右消失的巴基斯坦古城哈拉帕的识字的人,我会请那个人给我读一段哈拉帕文字,因为四千年前的哈拉帕文字是世界上最重要的仍未被破译的文字体系。