基于“三调”数据浅析生态退耕对粮食安全的效应

2022-02-08李中建张碧云

李中建 张碧云

摘要:为了评估生态退耕是否会影响到粮食安全,本文从粮食生产的角度出发,基于“三调”数据对影响粮食产量的因素进行了分析,并进一步指明了生态退耕与各个影响因素之间的关联性。研究发现,生态退耕虽然会对耕地面积造成影响,但由此带来的土地优化效应、生态补偿效应以及要素密集效应也会对粮食产量进行补偿,从而达到地减粮增的效果。因此在牢守耕地红线的基础上统筹生态建设,对于国家粮食安全问题的解决具有重要的积极作用。

关键词:粮食安全 生态退耕 土地优化效应 生态补偿效应 资源密集效应

一、引言

据《第三次全国国土调查主要数据公报》显示,截至目前,我国林地保有面积为42.62亿亩,草地面积为39.68亿亩,湿地面积为3.52亿亩。从“二调”到“三调”期间,生态功能较强的林地、草地、湿地、河流水面、湖泊水面等地类净增加了2.6亿亩,这表明自1999年开始的退耕还林、还草、还湖工作取得了积极的成效。

当前学术界关于生态退耕的研究主要有以下特点:第一,在研究内容上,主要强调生态退耕的重要性。一些学者认为粮食的盈余是以生态赤字为代价的,随着耕地的不断开垦人地矛盾变得更加尖锐,耕地质量下降、退化面积增加、农业资源压力越来越大、环境问题日益突出等一系列问题已经对于我国农业可持续发展形成了新的威胁。(衣华鹏等,2005;尹昌斌,2015;何玲,2016);第二,在研究方法上,主要是通过遥感技术对生态退耕政策实施前后某一区域的耕地、草地、林地资源进行动态变化对比分析来反映该地区生态退耕所取得的效果。(楼利明等,2004;张俊,2006);第三,在研究范围上,主要针对某一省份或地域进行。其中大多集中在对于黄土高原水土流失区以及西部生态脆弱地区退耕政策的可持续性进行评估。(郑伟元,2002;刘贤赵,2006;周万亩,2007)。综上所述,现有文献对于生态退耕问题的研究已经取得了一定的进展,但大都从生态退耕政策的必要性和可持续性,或是退耕以后带来的生态效益等角度来展开,而对于生态退耕政策实施以来对我国粮食产量造成的影响研究仍有待深入。本文可能性的贡献主要有以下两个方面:第一,以“三调”数据中反映出的实际数据出发,拓展了生态退耕政策的实施对于耕地保护以及粮食安全的影响。本文认为,生态退耕能够通过显著的土地优化效应、生态补偿效应以及要素密集效应对粮食产量进行补偿,最终达到地减粮增的效果;第二,将研究范围从某一特定区域扩展至全国范围。通过全国性调查数据进行实证分析,更好地论证了生态退耕与粮食安全的共赢性,从而为我国生态退耕工作总体的持续稳步推进提供可靠的依据。

二、粮食产量与农业要素投入的相关性分析

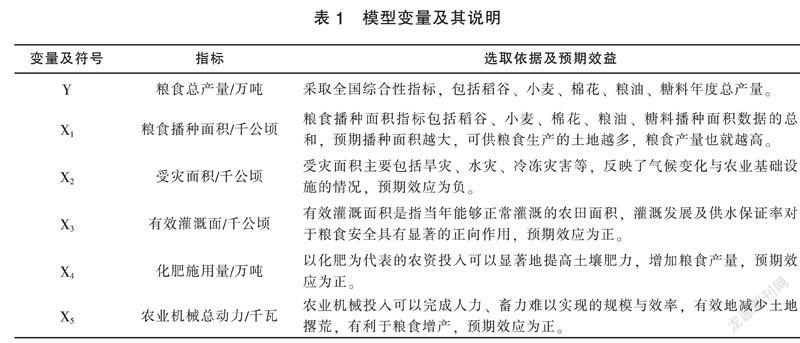

(一) 变量的选取以及数据来源

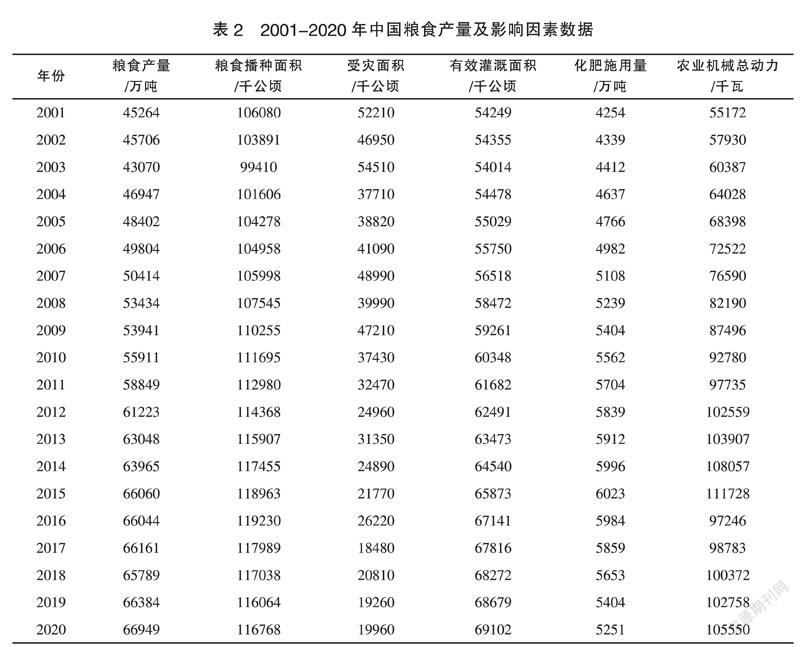

解决粮食安全问题主要有三个途径,它们分别是增加粮食总产量、降低粮食总需求以及扩大粮食进口。但是要想从根本上解决粮食安全问题只能从增加粮食总产量入手。因此本文通过对于前人研究经验的总结以及查阅大量的文献资料,最后采用粮食总产量Y作为被解释变量,粮食播种面积x1、受灾面积x2、有效灌溉面积x3、化肥施用量x4、农业机械总动力x5作为解释变量。其中数据主要来源于2001-2020年中国统计年鉴,具体变量说明及数据如表1、表2所示:

(二)模型的构建及求解

根据多元线性回归模型我们可以建立如下模型:

y=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+u

其中:y为粮食产量,x1为粮食播种面积,x2为受灾面积,x3为有效灌溉面积,x4为化肥施用量,x5為农业机械总动力。βi(i=1,2,3,4,5)为第i个影响因素的拟合参数,β0为常数项,u为随机误差项(代表着其他影响粮食产量的因素)。采用计量软件对2001-2020年粮食产量影响因素的数据进行分析,根据分析结果可以得如下方程式:

y=-25503.471+0.283x1-0.104x2+0.688x3+1.236x4+0.068x5

(三)模型的检验以及回归结果分析

经过检验,模型中各变量存在着多重共线性,因此必须对模型进行修正。最后在采用逐步回归法消除多重共线后发现,y=f(x1,x2,x3,x4)是最优组合,因此将农业机械总动力进行剔除,再对其余四个解释变量与粮食产量之间进行回归分析,最终确定的理想模型为:

y=-30986.192+0.272x1-0.109x2+0.784x3+2.532x4

t=(-5.160 2.898 -3.682 7.806 4.582)

R2=0.996 调整后的R2=0.995 DW=1.526

F=922.305

根据模型最终求解的结果我们可以得知,x1(粮食播种面积)、x3(有效灌溉面积)、x4(化肥施用量)等因素与粮食产量之间正相关,而x2(受灾面积)与粮食产量之间负相关。其中化肥施用量对粮食产量的影响最为明显,化肥施用量与粮食产量的相关系数为2.532,表明化肥施用量每增加1单位,粮食产量约增加2.532单位。其次对于粮食产量影响比较大的因素是有效灌溉面积,有效灌溉面积与粮食产量的相关系数为0.784,表明有效灌溉面积每增加1单位,粮食产量约增加0.784单位。在众多影响因素中,对粮食产量影响作用最小的是粮食播种面积,其中粮食播种面积与粮食产量的相关系数为0.272,表明粮食播种面积每增加1单位,粮食产量约增加0.272单位。而x2(受灾面积)与粮食产量之间负相关,相关系数为-0.109,表明受灾面积每增加1单位,粮食产出将减少0.109单位。

三、生态退耕对粮食产出的效应分析

在众多影响粮食产量的因素中,生态退耕与粮食播种面积、受灾面积、有效灌溉面积、化肥施用量等均有着正向或者负向的相关关系,因此生态退耕对于粮食产出具有多重影响,主要表现在:

(一)负面效应

耕地面积是影响粮食产量的重要因素之一,耕地面积每增加1单位,粮食产出增加0.272单位,而生态退耕最直接的负面影响是造成耕地面积的减少。从“二调”到“三调”期间,我国生态功能较强的林地、草地、湿地、河流水面、湖泊水面等地类净增加了2.6亿亩,而在过去十年的地类转换中,耕地净流向林地1.12亿亩,由此看来,生态退耕是耕地面积减少的重要因素之一。与此同时,退耕过程中也出现了一些生态用地与农业用地不合理的“争地”现象:违法违规占用耕地甚至是永久性基本农田、破坏耕地开挖人工湖泊或者湿地建设、“麦苗被迫给树苗让道”等。导致了目前我国的耕地保护形势依旧十分严峻。而作为一个拥有十几亿人口的超级农业大国,必须坚持十八亿亩耕地底线不动摇,才能保障粮食安全问题。

值得注意的是,关于耕地面积的减少问题,“三调”中也作出了专门的批注和调查,调查数据显示,目前我国建设用地面积总量高达6.13亿亩,较“二调”时增加1.28亿亩,增幅为26.5%,同期常住人口城镇化率从48.34%增加至62.71%,表明建设用地的增加与经济发展的总体需求基本相适应。但其中城镇建设用地规模为1.55亿亩,节约集约程度不足的问题仍十分的突出,农村用地规模达3.29亿亩,布局不合理的问题依然十分明显,这表明城乡建设用地盘活利用具有着较大的潜力。同时根据诺瑟姆曲线来看,当城镇化水平达到70%时,城镇化将进入减速期,此时农村向城镇的人口转换将趋于停止。而目前我国城镇化率已经高达62.71%,明显进入了减速期阶段,当人口城镇化增长停滞时,土地城镇化的速度便会快于人口城镇化,如此一来,便会造成土地资源与人口增长的资源错配,此时需要更新老城区,将城镇扩张建设时所侵占的土地通过复垦或生态修复的方式恢复为农用地。并且目前全国共有8700多万亩可立即恢复为耕地的土地,并且有1.66亿亩土地也可通过工程措施恢复为农用地进而恢复成耕地。综上所述,由生态退耕所造成的耕地面积部分的减少可以得到补偿,只要统筹安排,严格管控,完全可以守住18亿亩的耕地红线。

(二)正面效应

粮食安全问题的解决主要有两种方式,一是增加粮食播种面积,二是提高单位面积产量。而退耕措施虽然会造成耕地面积的部分减少,但从改善农业生态环境、转移生产要素、提高投入产出效率的角度而言,退耕政策实施后又能够提高单位面积产量,具体表现在:

1. 土地优化效应。生态退耕虽然会造成耕地面积减少,但就我国退耕政策实施的对象上来看,减少的耕地主要为水土流失严重的耕地,沙化、盐碱化、石漠化严重的耕地,生态环境脆弱,粮食产量低而不稳的耕地,这些耕地本身发展农业的边际效用就比较低。根据国土资源部颁布的西部大开发土地资源调查评价中显示,西部地区15度以上的坡地耕地粮食平均亩产量只有111.5公斤,其中长江流域亩产147公斤,黄河流域亩产50.5公斤,按此测算,全国陡坡耕地的粮食产量不足粮食总产量的2%,并且由部分退耕土地所造成粮食减产的部分,可以通过提高剩余耕地的单产水平来进行补偿。如图1所示,从近二十年退耕政策的实施结果来看,在退耕面积不断增加的趋势下,我国粮食产量总体仍呈上升的情况,增加了共21685万吨。这表明退“劣田”后,不仅不会造成粮食产量的总量减少,反而能够通过土地优化效应充分地发挥优质耕地的利用潜能,实现各类土地资源的合理利用,促进土地生态系统平衡的维持,从而对粮食产量产生正的影响。

2. 生态补偿效应。受灾面积与粮食产量之间存在着负相关关系,受灾面积每增加1單位,粮食产出将减少0.109单位。而退耕带来的生态补偿效应主要表现为能够有效地调节异常气候,减少水土流失面积,从而使耕地受灾面积显著减少。影响粮食综合产能的因素有很多,而气候灾害是其中重要的因素之一,尤其是对于我国这样一个粮食生产大国来说,由气候变异所带来的旱涝灾害已经成为直接影响我国粮食安全的直接因素,并且将持续地为农业生产带来严重的威胁。据统计,仅2020年,全国农作物受灾面积已经高达19960千公顷,占当年粮食播种总面积的17.09。由此可见,我国的粮食种植以及粮食产量遭受气候灾害的影响严重。而退耕还林、还湖、还草实施后能够有效的调节气候的异常,减少旱、涝气候发生的频率,增强农作物抵御自然灾害的能力,从而减少耕地受灾面积。并且生态退耕后的林草恢复达到一定程度后也能够起到降低风速的作用,正所谓是“一堵防风墙,十年丰收粮”,以“林”护耕,不仅能够保持水土涵养水源、并且水土流失和土地荒漠化得到控制,从而为粮食生产带来明显的正外部性。如图2所示,从2001年生态退耕政策实施以来,我国的受灾面积虽然出现波动,但总体呈下降趋势,从2001年的52210千公顷下降到2020年的19960千公顷,这表明,生态退耕能够使受灾面积显著减少。

3.要素密集效应。要素密集效应主要表现在生态退耕可以促进化肥、水资源、科技投入等生产要素向剩余耕地聚集,从而提高存量耕地的单产水平。研究表明,在我国诸多粮食产量的影响因素中,化肥是最高效、最快速的增产措施,化肥施用量每增加1单位,粮食产量约增加2.532单位,因此化肥要素的投入对于粮食增产有着重要的促进作用。而生态退耕主要针对于山区、尤其是坡度大于25度的地区开荒,这些地区本身土壤有机物质含量便十分地低,耕地肥力普遍低下,化肥投入报酬较低,在这些耕地上投入的生产要素所带来的边际效用必然会低于非坡地耕地和非沙化耕地的边际效用。而实施生态退耕后,可以有效地促进原沙地、坡地中投入的化肥转向更适宜的区域,来提高剩余耕地的单位面积产出,进而增加我国粮食总产出。曹一平(2009)在对于农业有机化肥的研究中也曾指出,农作物高产与施肥、育种、科技、灌溉等多种因素息息相关,而其中最重要的影响因素便是施用化肥,在粮食增产中有着不可替代的重要作用,除了能够直接增加粮食产量外,化肥还可以促进绿色植物的生长,并通过光合作用固定二氧化碳释放氧气,从而能够增加有机物质的含量,进一步地提高土壤肥力,为粮食增产带来明显的生态效益。

其次,有效灌溉面积与粮食产出之间也有着显著的相关性。关于有效灌溉面积对于增加粮食产量的作用,冯颖等人(2012)曾利用Cobb-Douglas生产函数来对于我国有效灌溉与粮食单产的面板数据模型进行了构建,并在研究结果中指出,如今旱涝灾害频发已经严重的影响到了我国的粮食生产水平,而提高有效灌溉面积不仅能够增强抵御自然灾害地能力,并且还能够弥补我国水资源与耕地面积分布不匹配的问题,促进农业用水资源的合理配置。尤其是对我国西北地区来讲,增加有效灌溉面积对于粮食产量的正向影响更为显著,有效灌溉下的旱田粮食产量比自然条件下的粮食产量增产高达173.2%,有效灌溉的水田单产比自然条件下的水田单产产量增加更是高达320.1%。由此可见,增加有效灌溉面积是增加粮食产量的又一重要途径。而实施生态退耕后,一方面,可以将退耕土地中节省的水源用于其他适宜耕地的灌溉,从而增加未退耕土地的有效灌溉面积,提高剩余耕地的粮食单产量;另一方面,退耕后的森林、植被、湖泊也有着很好的蓄水功能,能够充分地存储和利用自然降水资源,有效地缓解我国农业用水资源紧缺的问题,促进剩余耕地有效灌溉的面积增加,从而对粮食产出带来正向影响。

除此之外,劳动力、科技以及农业机械等要素的投入也可以对于粮食增产带来显著的正面影響,而实施生态退耕后可以促进这些生产要素向现有耕地进行转移,为存量耕地提供更多的资金、人力支持,促进存量耕地集约化经营,促进粮食增产增收。

四、结论及政策性建议

综上所述,本文从“三调”中反映出的实际问题出发,建立多元线性回归模型对影响粮食产量的因素进行了分析,并进一步指出了生态退耕对粮食安全的双重效应。研究发现主要为以下两点:第一,生态退耕对于粮食安全的负面效应在于会造成耕地面积的减少,但从“三调”中显示的数据来看,近年来随着建设用地以及农业结构调整占地面积的增加,由生态建设所导致耕地面积减少的比例下降,并且全国目前有超过2亿亩土地可以通过工程措施恢复为耕地,因此,生态退耕并不会对于我国当前的耕地保护形势构成实质性威胁;第二,退耕政策实施以后能够为粮食生产带来明显的土地优化效应、生态补偿效应以及要素密集效应,通过这些正向效应能够增加土壤肥力、调节异常气候、降低受灾面积、促进生产要素的集中,从而对粮食产量进行补偿,最后反而能够达到地减粮增的效果。基于以上结论,为了更好地推进生态建设与粮食安全协调发展,本文提出了以下几点建议:第一,确保双重底线。粮食安全的保障应从耕地面积、耕地生态环境的角度出发,在确保十八亿亩耕地“底线”的基础上,科学合理地划定生态保护“底线”。对于“三调”中发现的不适宜耕种的土地,按照“宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”的原则进行逐步规划和调整,在完成国家规划确定的耕地保护目标下,促进退耕工作有序、有效、有步骤的开展;第二,落实占补平衡。确保粮食安全必须坚持最严格的耕地保护制度,在建设用地以及农业调整用地占用耕地面积增加的同时,合理规划城乡生产、生活、生态空间,提高存量土地的开发与利用效率,确保补充耕地与占用耕地的数量、质量相等,以此来消减退耕带来耕地面积减少的负面影响;第三,促进增产增收。提高存量土地的粮食单产量是促进生态建设与粮食安全互利共赢的又一重要途径,在生态建设导致耕地面积减少的形势下,应该贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”,通过科技创新提高农业生产效率,通过生态效应促进粮食稳产增收,在改善农业生态环境的同时,有效地促进增产增收。

参考文献:

[1]衣华鹏,刘贤赵,张鹏宴.生态退耕对粮食生产的影响探讨[J].水土保持研究,2005,12(5):197-205.

[2]尹昌斌,程磊磊,杨晓梅,赵俊伟.生态文明型的农业可持续发展路径选择[J].中国农业资源与区划,2015,36(1):17-21.

[3]何玲,贾启建,李超.基于生态系统服务价值与粮食安全的生态底线核算[J].应用生态学报,2016,27(1):215-224.

[4]楼立明,刘卫东,冯秀丽.基于高分辨率遥感影像的土地利用变化监测[J].遥感技术与应用,2004,19(1):30-33.

[5]张俊,周成虎,张永民,黄满湘.张北生态退耕遥感监测与评价.资源科学[J],2006,28(2):104-108.

[6]郑伟元,朱明君.西部地区耕地后备资源开发利用和生态退耕的初步分析[J].中国土地科学,2002,16(3):31-35.

[7]刘贤赵,宿庆.黄土高原水土流失区生态退耕对粮食生产的可能性影响[J].中国人口资源与环境,2006,16(2):99-104.

[8]周万亩,李佩成.黄土丘陵沟壑区退耕还林工程现状研究[J].水土保持研究,2007(5):117-121.

[9]曹一平,王兴仁,赵绍华.中化化肥免费电话咨询答选:有机肥和化肥的施前准备[J].磷肥与复肥,2009,24(1):82-84.

[10]冯颖,姚顺波,郭亚军.基于面板数据的有效灌溉对中国粮食单产的影响.资源科学[J].2012,34(9):1734-1740.

课题项目:本文系河南省社会科学规划专题项目“农民工返乡创业与乡村振兴的联动机制研究”阶段性成果(课题编号:2021ZT04)。

作者简介:李中建(1971),男,郑州大学商学院教授、博士生导师、经济系主任,主要研究方向为劳动力流入和地方经济发展。

张碧云(1996),女,郑州大学商学院硕士研究生,主要研究方向为国民经济学。