基于语料库的《经济学人》涉华新冠肺炎报道国家形象话语建构

2022-02-07王山林

王山林

(广州中医药大学 外国语学院,广东 广州 510006)

新冠肺炎疫情肆虐全球,引发全球关注。国内外媒体及时跟踪报道疫情基本信息、动态发展以及相关防控对策,国际舆论场对疫情的讨论从公共卫生层面延伸至社会、经济、文化等各个方面,欧美各国对疫情的舆论引导与叙事,无不呈现出泛政治化、标签化、污名化等特点[1]。中国政府实施极其全面、严格的防疫政策,有效控制了疫情,与此相对的是欧美各国因抗疫政策推出迟缓或举措不力导致情况严峻,并试图转移矛盾、无端指责中国发布虚假疫情消息、利用病毒抹黑中国,其主流媒体上充斥着针对中国的负面话语,信息疫情(infodemic)甚嚣尘上。

新冠话语既是一种公共卫生话语,又因其在世界范围内的广泛传播、持续蔓延,备受媒体关注,成为炙手可热的新闻话语。图1截自《经济学人》2020年12月19日刊第125页,为1840—2020年之间的历史事件在《纽约时报》和《经济学人》的年占比统计,新冠肺炎疫情的新闻报道年占比远超除两次世界大战外的所有历史大事件,分别占据报道总量的46%和47%。

图1 含关键词的相关文章在《经济学人》和《纽约时报》的年占比

语料库语言学与批评话语研究相结合的研究范式打破了传统定量与定性分析之间的隔阂,基于语料库的新闻、媒体话语以及政治话语研究[2]更是备受国内学界关注。Baker等[3]在研究英国媒体有关难民的新闻话语中,提出了具体可行的基于语料库方法的批评话语分析框架。本文依据该研究方法,基于自建专门语料库,将语料库语言学的定量统计与批评话语的定性研究相结合,进行深度文本挖掘,试图厘清以《经济学人》为代表的英国主流媒体,针对中国的新冠肺炎疫情报道的主题导向和话语建构的态度倾向,分析隐匿在报道文本后的新闻传播者的意识形态及成因,并就中国政府与媒体如何有效地选择话语策略和表达方式重塑国家形象提出相关建议。

一、文献综述

经过耙梳文献发现,国内外对新冠肺炎疫情话语相关研究主要集中在新闻学、传播学、新媒体、隐喻分析、话语研究等几个方面。其中,隐喻与话语研究都是在语言学象限内探讨,文中语料分析部分也涉及相关隐喻解析,因此下文回顾将主要聚焦新冠肺炎隐喻与话语研究的文献。隐喻研究方面,张薇等[4]从认知语言学角度,探讨新冠肺炎报道中的刻意隐喻,以及如何通过刻意隐喻架构中国特色的文化叙事,引导公众舆论。丁建新等[5]分析新冠肺炎如何被隐喻架构,肺炎患者如何被 “他者” 化和污名化,以及背后的微观话语权力博弈。Semino[6]通过发起 “重新架构新冠肺炎” (#Reframe Covid)活动,搜集了新冠肺炎在诸多语言中的不同隐喻架构,分析并提出 “火” 的隐喻能更准确、恰当地描述疫情发展的各个阶段,如疾病感染和为减少并控制疫情传播的不同公共卫生举措等。Wicke等[7]从社交媒体twitter提取语料,通过主题模型(topic modeling)分析社交媒体上对新冠肺炎疫情讨论的架构隐喻,比较 “战争” 隐喻与别的架构隐喻之不同,并探讨人们如何通过架构隐喻在社交媒体上表达自身对疫情的感受、看法等。

同时,对话语社会维度的分析也是近年来话语研究的热点。自新冠肺炎疫情暴发以来,国内外各社交媒体上涌现出大量的不实、虚假消息,新媒体时代下的话语研究面临不少新的挑战。汪少华等[8]指出 “话语分析方法必须做出调整,以应对新问题,适应新形势” ,并提出将批评架构分析作为 “后真相” 时代话语研究的新路径之一。刘帅等[9]以《纽约时报》关于中国的新冠肺炎疫情报道为例,研究新闻语篇中的非正当化策略,揭示话语背后隐含的意识形态。张薇[10]基于新冠肺炎探讨突发公共卫生事件与舆情应对话语研究,并提炼出新媒体时代舆情应对的三个话语对策。苗兴伟等[11]运用主体间性理论和评价系统的介入系统,探讨新闻语篇如何进行共同体身份话语建构。葛厚伟[12]借助语料库数据提取《纽约时报》的疫情报道,揭示新闻话语表征下的深层含义。

另外,话语建构也一直为广大学者关注,相关研究涉及国家形象、经济、环境、人物、具体事件等各个层面。Powers等[13]研究在非典(SARS)这一突发公共卫生事件中,人们如何通过交流、沟通实现对非典的社会建构。许家金等[14]在语料库驱动的社会建构视域下,探讨英国男女家庭角色与性别身份的话语建构,指出男女话语身份认同差别体现了各层面不平等的社会现实。唐丽萍[15]利用LexisNexis数据库,搜集美国三大主流报纸的涉华报道并自建中国形象专用语料库,借助词语搭配、索引行、语义韵、及物性和评价分析,发现中国被叙事为 “被评判者” “被规劝者” “受益者” “被惩罚者” “被遏制者” 。其构建国家形象的主要话语模式仍是妖魔化、边缘化中国,以遏制中国为主。李静[16]采用语料库方法分析 “十二五” 期间英国媒体中的中国经济话语,发现英国媒体通过议题转移策略将中国构建为 “一个要经济不要环保的负面经济大国” 形象。汪徽等[17]基于社会建构主义理论,分析美国媒体报道中通过隐喻建构的负面的中国形象。同样以社会建构主义理论为基础,刘立华等[18]以 “中美贸易战” 报道为例,运用 “诠释包裹” 框架分析国家形象的塑造,发现自塑和他塑的形象呈现极大反差。

上述研究中,有关疾病隐喻的讨论已从最初苏珊·桑塔格文化批评视角的切入到认知语言学经典理论隐喻、架构的探讨;尤其是在网络2.0时代,通过 “众包” (crowd sourcing)方式搜集不同语言隐喻架构,再进行比较、分析,这种大众网络获取资源的模式在语言学界越发常见。而公共卫生话语社会维度的讨论以及话语建构研究仍聚焦语言本身。涉华新冠肺炎话语建构相关的实证研究还不多,尤其是基于自建语料库的外媒涉华新冠肺炎批评话语研究,从目前所搜集到的文献来看,尚有充分讨论的空间。

二、研究设计

(一)语料

本研究语料选取自《经济学人》杂志,该杂志创立于1843年,主要关注政治和商业方面的新闻,并设有中国专栏,深受社会精英追捧。笔者通过文本细读方式,从2020年《经济学人》全年出刊中提取出有关中国新冠肺炎疫情的报道,时间跨度从2020年1月7日至2020年12月31日。经过对2020年全年报道内容的细读梳理,手动清洁文本,并剔除版面、图表等与研究问题无关的信息,只保留标题和正文,自建《经济学人》涉华新冠肺炎疫情报道语料库。再将自建语料库上载至语料库处理工具Lancsbox v4.5版,共检索获得文献75篇,统计包含99 949个型符、12 480个类符、10 812个词目。

(二)研究方法

本研究采用语料库语言学与批评话语研究相结合的范式,运用定性和定量两种手段考察以《经济学人》为代表的英国主流媒体涉华新冠肺炎报道的话语建构和主题特征。首先,比照BNC baby参照语料库,生成主题词列表。再以China*为搜索词键入Graph Coll栏,取MI3值,生成搭配网络。根据搭配网络强度,排除虚词或功能词,选取相关实词进行KWIC检索,左右跨距设为左5右5,分析其语义与共现语境,剖析话语建构特征。

三、结果与讨论

(一)主题词

在语料库语言学研究中,主题词指的是 “目标语料与参照语料对比后自动产生的频率显著性高(或显著性低)的单词形关键词(keywords,或称主题词)”[19]。主题词绝非词汇清单的简单罗列,而是基于词频,自下而上地探析语篇本质、内容和话语轨迹,凸显语篇的关键性信息。本文利用主题词分析,旨在发现《经济学人》在中国新冠肺炎疫情报道中的话语主题特征,为后续的搭配网络、索引行分析提供指向性路径参考,并揭示该媒体话语表征背后所反映的意识形态特征。

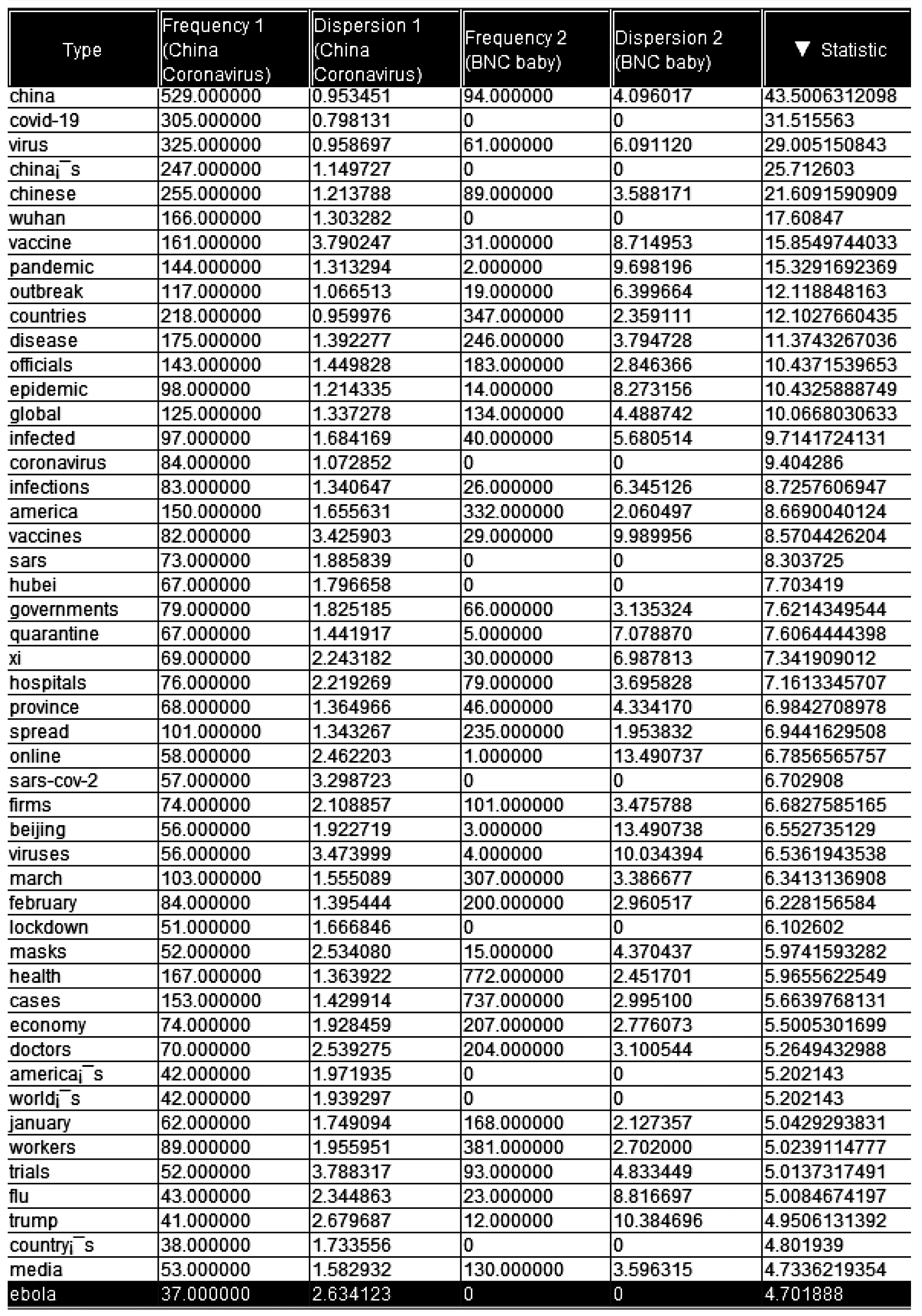

本研究将共计四百万词的BNC baby语料库作为参照语料库,通过语料库分析工具比照,并自动提取出目标语料库主题词关键信息列表,梳理出《经济学人》针对中国疫情报道的指向性内容。图2显示的是利用Lancsbox v4.5版words中的keywords功能生成的前50个主题词,主题性由高到低排列。

图2 《经济学人》2020年前50主题词

将列表中所列主题词按语义分类,不难发现,涉华疫情报道中的关键信息包括:病毒相关(virus, viruses, corona virus, SARS, sars-cov-2, flu,Ebola)、疫情暴发地(Wuhan, outbreak, Hubei province)、疫苗研发(vaccine, trials)、全球大流行(epidemic, pandemic, global, world)、感染情况(infected, infections, cases, spread)、美国(America,America’s)、中国政府以及领导人的抗疫表现(officials, governments, Xi, Beijing, country’s)、防疫政策与措施(quarantine, lockdown, masks)、卫生系统与医护人员(health, hospitals, doctors)、经济(firms, economy)、媒体(media)、 时间(January,February, March)等。

分析报道文本可知,《经济学人》并未聚焦中国政府与民众抗击疫情举措本身,而是从政治、经济、医疗卫生、科技、教育、外交、媒体、社会问题、信息安全与监管等各个层面进行议程设置,包括政治体制及国家领导人(politics, officials,leader(s), Mr. Xi, authorities)、经济(economy, telemedicine, farmer, food, migrant workers, delivery,recovery)、疫情催生的大数据应用(contact-tracing,QR code, app, surveillance)、病毒来源(origin,conspiracy)、疫情引发的社会问题(domestic violence, sexism, mental health, migrant workers)、外交(diplomats)、医疗卫生系统与对外医疗援助(health care system, doctors, practitioner, nurses,medical aid/kit/supplies)、 媒 体(state/social media)、 宣 传(propaganda)、 教 育(online learning/schooling)、中医药(TCM)等。

接下来,笔者将根据主题词提供的高频实词为突破口,从高频词项的搭配网络与共现语境分析《经济学人》涉华疫情报道国家形象话语建构的具体特征。

(二)搭配网络与索引行分析

参照主题词列表,笔者将China*作为搜索词检索,得到846条索引行,其中包括China和China’s。利用 Lancsbox v4.5 中的 Graph Coll将搜索词的搭配网络可视化得到搭配网络图(如图3),距离越近意味着搭配强度越高。

图3 China与China’s的搭配网络

如图3所示,搭配词和主题词表基本契合:讨论疫情发生后中国政府的政策应对,并涉及政治、经济、外交、医疗卫生等各个层面。仔细查看China的高频搭配词发现,除频次更高的虚词与功能词外,相比新冠肺炎(COVID-19)和新冠病毒(corona virus), “美国” (America)在搭配网络中与 “中国” 一词搭配强度更高。再对照索引行(见图4)发现,报道一方面反复提及疫情前中美两国的贸易战以及政治、经济上的角力,另一方面则聚焦疫情后双方在新冠病毒溯源问题上的相互指责。由此可见,中美关系在《经济学人》报道中占有较大的比重,两国关系较为重要。

图4 China与America搭配索引行

同样取MI3值,与Chinese的搭配网络详见图5。如图所示,外交官(diplomats)、媒体(media)、网民(netizens)、游客(tourists)、传统的(traditional)、医药(medicine)、外国的(foreign)、官员(officials)、政府(government)、领导(leaders)、体制、系统(system)、工厂(factories)、城市(city/cities)等频率较高,集中讨论疫情期间的中国外交、媒体、中医药、政府以及官员应对等议题。因本文聚焦国家形象建构,按图5的搭配网络,回看相关索引行,需剔除与国家形象建构无关的信息,比如中医药(traditional, medicine)在抗疫过程中扮演的角色、中国网民(netizens)的态度、复工复产(factories,city/cities)、因防疫措施导致国内外游客(tourists, foreign)出行受阻等。因此,下文分别从外交(diplomats)、媒体(media)和政府领导、官员(officials, leaders)三方面进行讨论。

图5 Chinese一词搭配网络

外交方面,笔者在KWIC一栏中键入diplomat*搜索,发现仅有5例与中国外交事务报道无关,其余18项无不聚焦疫情期间中国政府外交话语。例如:

(1)Such spontaneous name-calling by Chinese diplomats was unusual until recently. But since Mr.Xi became China’s leader in 2012, he has encouraged his diplomats to be more robust in their efforts to boost China’s discourse power.

此类来自中国外交官的谩骂在以前倒是罕见,不过自2012年习近平主席上任以来,一直鼓励中国外交官努力提升外交话语权。

因外网舆论批评中国政府抗疫表现,某位中国外交官对不实指控正面反击,《经济学人》继而作出了相关报道。这种态势与以往我国外交场合中的谨言慎行呈现出较大反差,充分体现中国官员试图提升国际话语权的努力。在西方大国占主导的国际舆论场,中国需要增强自身的发言权,让世界听到更多中国的叙事,而不是被叙事。试图澄清政府立场与态度很重要,但信息的准确传达与偏见的消减同样重要。后疫情时代的外宣自叙可以从小处着手,寻求文化、体制的一些共通之处,通过具体的词汇选择和话语描述重新组织编码,或能有助于提升对话效果,优化国家形象。

(2)In particular, official media, backed by Chinese diplomats with Twitter accounts and a taste for nationalist provocation, have promoted offensive,often contradictory conspiracy theories about the origin of the virus.

尤其是那些背后有中国外交官员撑腰的官方媒体,这些外交官持有推特账户,并试图上升到民族主义挑衅行为。在病毒源头问题上,这些官媒推行更为激进、攻击性的却常常前后矛盾的阴谋论说辞。

在获得正式命名前,病毒被时任美国总统特朗普称为 “Wuhan virus(武汉病毒)” ,中方不愿忍气吞声,并通过各渠道积极发声。例(2)的报道提及病毒溯源,在尚未有任何可靠证据或定论前,急于谴责中国外交官员在这一议题上的发言。如图6所示,《经济学人》在2020年2月8日之前,一直在报道中使用 “Wuhan virus” 指称新型冠状病毒。直至2020年2月11日,世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦的全球研究与创新论坛上宣布,将2019年底出现的新型冠状病毒正式命名为 “COVID-19” 。自2020年2月15日起出刊的《经济学人》,开始使用COVID-19。《经济学人》对美国为首的西方各国借新冠病毒污名化中国,发表种族歧视言论视而不见,却指责中国外交官员 “挑衅(provocation)” “出言冒犯(offensive)” “前后矛盾(contradictory)” 。

图6 virus与Wuhan搭配索引行

(3)During the pandemic, China’s state media as well as the country’s diplomats have been using Twitter and Facebook (which are blocked in China itself) to promote China’s charitable efforts…Experts say that thousands of the Twitter accounts used for this are sock-puppet ones set up to spread disinformation.

疫情期间,中国官方媒体以及外交官常使用(在中国被禁用的)推特和脸书,宣扬中国政府在对外援助方面所作的努力……专家说推特上有数千个马甲账户用以散布不实消息。

例(3)中提及中国政府在疫情期间对疫情严重的国家提供援助,中国官方媒体和外交官试图在社交媒体上进行正面宣传的努力。单看第一句,貌似是中立、客观地在陈述事实,接下来却开始指责中国 “散布不实消息” 。如果中国政府向被疫情重创的意大利、塞尔维亚等国提供紧急医疗物资与设备援助,甚至派遣医务人员前往支援这一事实,被叙事为 “散布不实消息” ,那么所谓的 “真相” 是什么?细读文本发现,对中国对外医疗援助的外交努力,西方各国元首态度微妙。法国总统马克龙就中国向意大利提供医疗援助表示 “担忧” ,认为这是一场欧盟各国跟中国的 “外交公关竞赛” 。

中国外交官员对外发声的主题包括以下三方面:病毒源头的争议、有关中国政府疫情期间的表现评价、对外医疗援助的积极外宣。对《经济学人》报道中中国外交官员的索引行进行分析,可知其不遗余力将中国外交官员构建为负面形象,如说我国外交官员在病毒溯源议题上 “出言不逊” “自相矛盾” ;在对外医疗援助上 “散布不实信息” ;对国内民众 “粉饰、美化” 疫情期间中国政府及领导人的表现。不论哪一方面的形象建构都是负面的、对立的。对我国政府、媒体而言,开始跳出国内的舆论阵地,利用国际媒体平台(推特、脸书等)输出己方观点、价值观是进步的表现。但中国国家形象偏见的形成是国际媒体长期、大量生产并输出刻板印象的结果,仅靠态度、语气、措辞上的强硬不足以一举扭转被动局面,更应顺应性地寻求受众能接受的话语策略和情感表达方式,关注事实、观点的输出,重建积极的国际舆论环境。

(三)media & propaganda索引行分析

除对中国疫情期间的外交叙事外,媒体是该杂志报道的另一主题切入点。 “媒体(media)” 与 “宣传(propaganda)” ,两者属性相同,因此本文将两者合并讨论。除两处与中国媒体无关外, “媒体” 出现频次为51次。 “宣传” 频数为27次,清一色指称中国的政治宣传。与 “媒体” 一词的强搭配前三分别为 “国家(state)” 、 “社交(social)” 和 “中国(Chinese)” ,无不聚焦中国政府国内外的舆论宣传工作,尤其是讨论新媒体时代下社交媒体所扮演的角色,例如:

(4)China’s pop-up hospitals do not merely awe foreigners. They have become a staple of domestic propaganda, with state media pumping out tales of building workers and medics laboring to the point of collapse.

中国政府临时搭建的医院不仅让外国人惊叹,业已成为(中国)国内舆论宣传的主食,官方媒体不停向民众灌输建筑工人和医护人员不知疲倦地工作、濒临崩溃的各种故事。

例(4)讨论的大背景是政府决定搭建火神山、雷神山医院,集中隔离新冠肺炎感染患者。句中提到让世人惊叹的中国速度和建筑工人、医护人员的辛勤付出,成为政府国内宣传的主要内容。其将我国官方宣传内容比喻成 “主食(staple)” ,基于 “食物” 作为源域到 “宣传报道” 目标域的映射。这一隐喻的选择,看似中立,却凸显出《经济学人》杂志将中国政府官方媒体国内宣传架构(framing)为 “喂食” 大众之表征。另外, “pump out” 词组将国家宣传部门隐喻成 “工厂、机器” 等被用于进行大规模产品制造—— “tales” 。而 “tales” 不仅可表达 “故事” 义,也有 “虚构、不实消息” 等义。我国基于事实的宣传被表征为 “批量生产的不实消息” ,并被当作 “主食” 投喂给受众,《经济学人》的倾向性不言而喻。

(5)Chinese diplomats and state media have eagerly accused of America of unfairly barring travelers from China, though numerous countries imposed similar restrictions.

中国外交官以及各官方媒体急于指责美国政府禁止来自中国境内游客入境,即便事实上很多国家都采取了同样的旅行限制禁令。

例(5) “though” 一词已显露出报道的立场,在其他国家都纷纷对中国入境游客实施旅行禁令的情况下,中国官方媒体 “急于(eagerly)” 谴责美国政府对中国公民的不公平对待,意在暗示中国官方媒体的谴责是多此一举。

(6)As in China, where personal data from electronic payment and social media apps have been used by the authorities to track people’s movements and estimate their chances of infection, phones play a role in South Korea, too.

正如在中国一样,个人在电子支付和社交媒体应用上的个人信息都被当局用于追踪个人行动轨迹,预估感染概率。在韩国,手机扮演了同样的角色。

例(6)提及社交媒体应用在中韩两国疫情防护中的作用。 “社交媒体” 是仅次于 “官方媒体” 的第二强搭配,报道中反复提及社交媒体在疫情期间进行病例跟踪、感染率估算中的作用,并对大数据的使用以及个人信息的有效监控忧心忡忡。

(7)China’s insinuations over the origin of covid-19 are a sign of this change. For weeks fanciful theories had been circulating online in China and in Chinese media that the corona virus was an American bioweapon, produced by the CIA or the US Army and released in Wuhan in October.

中国就新冠肺炎病毒源头的含沙射影正标志着这一变化。几周以来,中国媒体上充斥着各种奇幻的理论和说法,冠状病毒来自美国的生化武器,由美国中情局制造,又或者是美国军队在10月(2019年)的军运会在武汉散布。

例(7)再次触及前文提到的中美之间有关病毒来源的争议。句中提到的 “变化” 指的是文中提到的中国官员应对西方各国时愈发强硬的态度,尤其对美国态度的转变:以往的 “谨慎(cautious)” 到如今的 “公开敌对(open hostility)” 。 “insinuations” 与 “fanciful” ,前者对照中国政府对时任美国总统特朗普多次将新冠病毒称为 “Wuhan virus” 的反击,后者更像是奚落中国政府有关病毒起源的说法 “奇幻、颇具想象力” “缺乏事实依据” 。

对 “propaganda” 出现的语篇进行深度挖掘,其话语主题构建跟 “media” 相差无几,着重歪曲疫情期间中国政府对内、对外的宣传。例如:

(8)There is, for instance, nothing very abstract about a propaganda campaign underway inside China to stress that most new infections involve cases imported from abroad. Though almost all of these involve Chinese nationals, curbs on foreigners are tightening.

例如,在中国国内一场舆论攻势正在紧锣密鼓地进行,强调说绝大部分新的确诊病例都属于境外输入。尽管这些境外输入确诊病例大多是中国籍,但中国政府针对外籍人员入境政策的限制仍在收紧。

例(8)将每日常态化的病例通报与跟踪,以及本土与境外输入确诊数的区分,定性为一场有计划的、按步骤的 “舆论运动(campaign)” 。

(9)Another obstacle is that China’s propaganda is often crass and unpleasant. China’s mouthpieces do not merely praise their own leaders;some also gloat over America’s dysfunction or promote wild conspiracy theories about the virus being an American bio weapon.

另一大阻碍则是,中国的官宣舆论往往粗鲁愚钝、令人不悦。中国官方喉舌不仅高度赞赏自身领导的表现,还要么幸灾乐祸于美国政府抗疫不力,要么推行一套荒诞不羁的阴谋论——新冠病毒是源于美国的生化武器。

例(9)直接抨击中国官方媒体,crass,unpleasant, mouthpiece, gloat等词明显带有贬损义,wild与先前提及的fanciful语义相近。整个自建语料库4次出现mouthpiece(喉舌)一词,特指中国官方舆论宣传机构。很多国家还处于疫情肆虐的攻坚战中,《经济学人》认为中国媒体由衷夸赞领导人在抗疫期间的表现这一举动 “不妥” ,尤其是跟美国政府在疫情期间的灾难性的应对相比。

由此可见,《经济学人》对中国 “媒体” 和 “政治宣传” 的议程设置,其叙事视角与态度倾向仍是负面的,中国媒体和政治宣传部门被构建为对内掀起 “舆论运动” 、向中国民众 “喂食” “虚假/不实信息” ,对外在病毒溯源议题上 “含沙射影” “公开敌对” 、炮制 “阴谋论” 的负面形象。国内媒体如何应对这样的局面,如何将新闻叙事融于国际传播,清晰地传递事实信息,消除不实信息和外界的质疑,将是后疫情时代的努力方向。笔者认为,应在叙事层面注意叙事策略的选择,突显新闻内容本身的故事性特征;在传播、阐述己方观点的同时,将第三方观点并置其中,多线叙事,并针对性地驳斥不实信息或具有争议的焦点信息,尤其注意指称、词汇的选择,呈现真实又多元的中国声音。

(四)officials & leaders索引行分析

除 “外交” “媒体、宣传” 等词与Chinese呈现高强度搭配外,中国 “官员” 与 “领导” 也是《经济学人》构建中国国家形象的重要一环。以official*为关键词搜索,显示搭配强度最高的前两个实词分别为 “local(地方的)” 和 “Chinese(中国的)” 。关于 “中国官员(Chinese officials)” 的相关报道,除一项与疫情无关外,其他包括 “play such politics( 政 治 操 纵 )” “suppressed news(新闻瞒报)” “minimized risks and punished truth-tellers(最小化风险和惩罚说出真相者)” “promoting a conspiracy theory(宣扬阴谋论)” “been confrontational with(与……对立)” “silencing doctors(噤声)” “angrily accusing them of(愤怒 指 责 其 ……)” “blaming such criticism on scapegoating(指责该批评为将中国作为病毒源头替罪羊)” 等内容。因篇幅所限,本文不再赘述原句。但从所列词组或片段来看,与 “中国官员” 相关的话语无不呈现出消极语义韵特征。对照前文,《经济学人》同样聚焦官员对内在疫情防控上 “瞒报” 新闻, “噤声” 直言不讳者;对外采取 “敌对” 态度, “强烈谴责” 污名化中国的论述。

为了进一步探究《经济学人》对中国官员在疫情期间的呈现,笔者将official*作为问讯词检索出144行索引,剔除与中国官员无关的检索索引行,发现更多负面、具有消极语义韵的报道,如地方官员 “played down the science(贬低科学)” “shamefully…tolerating prejudice and vigilantism(可耻的是……容许歧视与警戒主义)” “meddling in the stock market(干涉股票市场)” “bungling and cover-ups of、make mistakes at the start、muzzled by officials(疫情暴发初期地方官员的拙劣应对与掩盖)” “slow to acknowledge the virus’s threat(未及时认识到病毒的威胁)” “impose harsh rules, some of their own invention(强加苛刻的律法,自作主张)” “grumbling online about the behavior(网上对官员表现不满的吐槽)” “putting on a fake show of relief efforts(抗疫作秀)” “fuming about officials’ lax control(官员对工程质量疏于监管的愤怒)” “trumpeting their resolute handling(鼓吹自身抗疫政策的决断、有力)” “boast that things are normal again(吹嘘已回归常态)” “told firms to embellish their recoveries(让各公司美化经济复苏情况” “conceal the severity(掩盖疫情暴发初期病毒传播的严重性)” “resent officials for thuggishly enforcing lockdowns(憎恨官员们过于野蛮地推行封城政策)” 等。

综上所述,不难看出《经济学人》对中国官员的报道,主要聚焦疫情早期对消息的 “封锁、掩盖” (conceal, cover-up, hush up等),暴发初期的 “缓慢” 和 “拙劣” 的应对(bungling, slow to acknowledge等);抗疫进程中的封城与隔离等举措被描述为 “暴力、野蛮” “擅自、强加” “苛责、严厉” “残忍” 等(impose, of their own invention, thuggishly,draconian, brutal, grueling等);并将中国政府取得抗疫显著成效后的相关宣传描述为 “美化” “鼓吹” “吹嘘” (embellish, trumpeting, boasts等)。针对疫情的有力控制,中国民众经历的封城、作出的巨大牺牲,政府职能部门充分利用大数据监控并有效进行病例追踪与隔离而换来的显著的抗疫成果,被扭曲成 “吹嘘、美化、鼓吹” ,我们不得不质疑《经济学人》新闻报道的客观公平,有悖于新闻工作之常识,以及刻意抹黑背后的动机。更为讽刺的是,正值本文撰写期间,《经济学人》杂志所在国,因病毒变异导致感染人数激增,英国政府已采取了无异于中国政府的更为严格的封锁政策,以减缓病毒传播速度, “压平曲线” 。

最后,笔者将leader*作为节点词搜索,检索出leader, leaders和leadership三个关键词。剔除与中国领导层无关信息后,如图7所示,leadership一词着重出现的语境主要集中在两方面:一则跟中国抗疫成效有关,引述我国国内对我国现行政治体制的制度自信,尤其是在抗击疫情这一非常时期的制度优势的报道,如 “claims about the efficiency of collective Party leadership(声称党领导的高效率)” “demonstrate the notable advantage of advantages of leadership(显示出明显的领导力优 势 )” “President Xi Jinping’s ‘outstanding leadership’ in the figh” (在抗击……过程中显示出习近平主席非凡的领导力)” 等。再则聚焦欧美大国,尤其是在特朗普领导下的美国抗疫不力、未能引领各国抗击新冠肺炎疫情的大背景下,中国占领全球抗疫之 “高地” 的现状,例如 “occupying the high ground of global leadership” “occupy of newly vacant positions of global leadership” “the absence of American leadership” “Mr. Trump’s lack of interest in global leadership” “a semi-retreat from the burdens of global leadership” “any retreat by America from global leadership” 等都在论述因美国将重心转自国内,导致出现全球领导力真空,中国或将取代美国 “占领全球领导力之高地” ,并提及未来中国若想真正取代美国的领导地位,需要摒弃以往 “模棱两可的态度(love of ambiguity)” 和 “愤世嫉俗的机会主义 (cynical oppotunitism)” 。其言外之意是中国若不作出向西方靠拢的改变,就无法占据领导地位。

图7 leadership索引行

本文采用基于语料库的批评话语研究范式,通过提取语料库主题词,梳理涉华新冠肺炎疫情报道的主题导向,研究发现,《经济学人》着力在中国外交、媒体和领导官员方面进行议程设置,以构建中国国家形象。通过分析、挖掘语篇关键词的搭配网络和共现语境,该杂志通过大量选取消极的、带有强烈负面情感倾向的词语构建了一个对内启动强大 “宣传机器” “美化抗疫成果” ,对外愈发 “强硬对立” 、积极向外界传达中国声音的国家形象。尤其在病毒溯源议题上,其描述中国 “急于” 扭转并提升国际形象,并在疫情期间美国全球领导力暂时缺位的背景下 “抢占领导力高地” 。作为英国主流媒体之一,受众大多为社会精英的《经济学人》,并未在其报道中全面、准确、客观地描绘疫情时期的中国,而是选择性地进行议程设置,并一再强调中西政治意识形态之别,将疫情政治化。其大量使用刻板印象策略,先入为主地固化、操纵负面的国家形象,传递的态度倾向和偏见极大可能导致英国甚至国际社会对中国政府的误解,影响受众对中国抗击疫情所作努力的认知。

在综合国力不断增强、国际话语权却提升缓慢的历史背景下,本研究也突显出后疫情时代中国国际话语权建设的紧迫性和重要性。笔者认为应从以下几方面努力:国家层面,寻求不同政治体制、文化间共通的话语空间,采用多样化的沟通渠道,着眼于事实信息而非观念输出,运用叙事策略消减刻板印象或偏见;媒体层面,应将新闻叙事融于国际传播,策略性地选择目标受众更易接受的词汇和表达方式,清晰传递并解释本国政策与理念,就不实信息进行针对性处理;叙事层面,采取多样化的叙事策略,突显其故事性;在自述过程中,除单方面阐释己方视角与诉求,也应将对方或第三方观点、看法并置,多线叙事,逐渐消除负面舆论环境,重塑并优化国家形象。

鉴于本研究只选取了英国某单一媒体的报道内容,研究成果会受到该媒体的政治立场与报道风格的影响。在语料搜集、整理的过程中,欧美等国出现疫情反弹,各国也采取了更为严厉的缓解措施,若将对英美等国的新冠肺炎疫情报道与涉华疫情报道对比分析,或能更立体地呈现媒体报道中的话语建构特征与意识形态取向。