深水下的波纳客

2022-02-05邹欢

邹欢

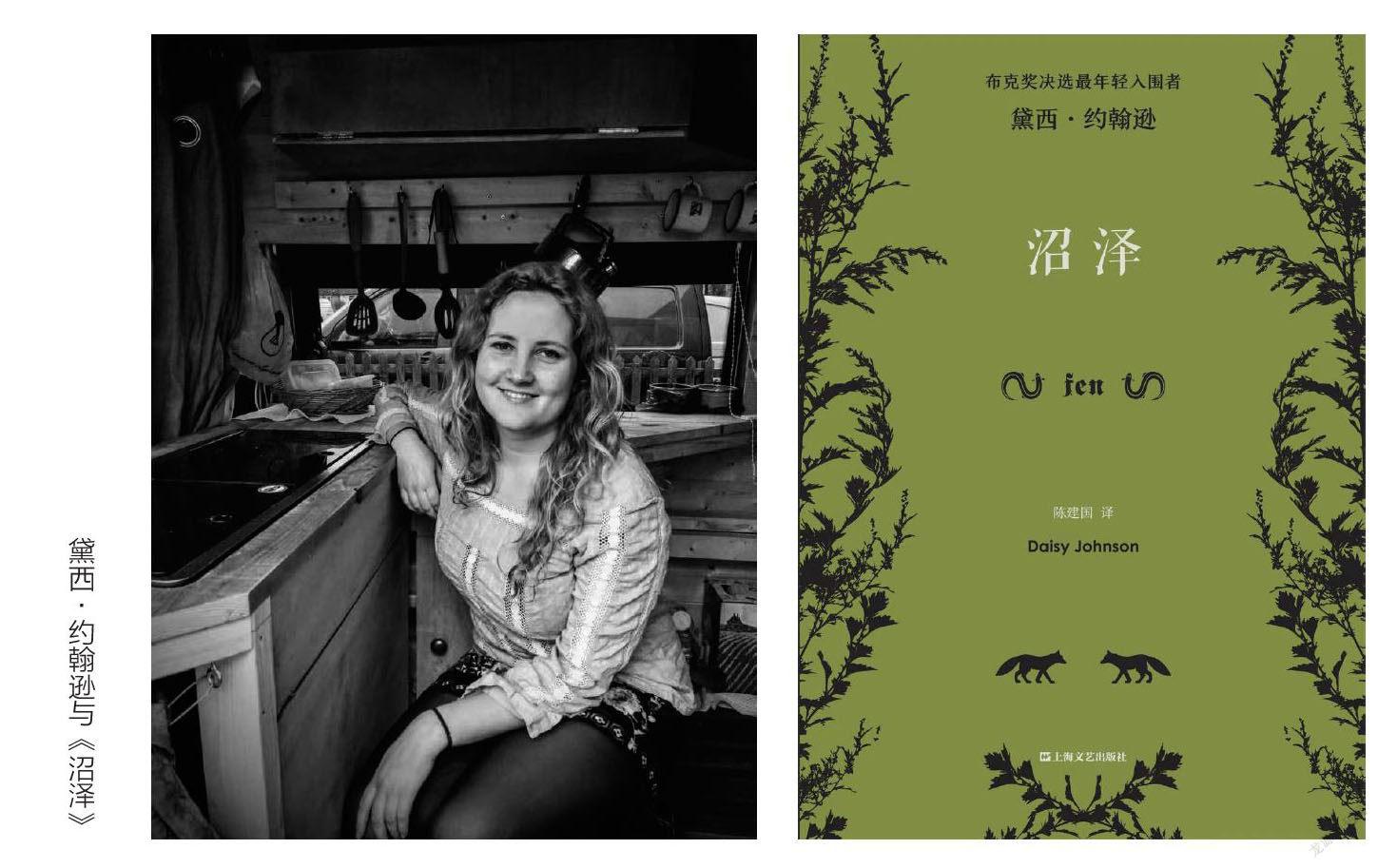

初识黛西·约翰逊的作品是在2018年,当时她已入围布克奖,成为该奖项史上最年轻的、首位90后决选作家,声名鹊起。我翻译了其短篇小说集《沼泽》中的一篇,刊于《外国文艺》2019年第1期。这则小短篇是一个校园版的变形记,主人公是青少年,语言稍显生涩,但角色的年龄限制丝毫掩盖不了作者鬼魅哥特的文风,还有从本土传说中汲取的原生态力量。

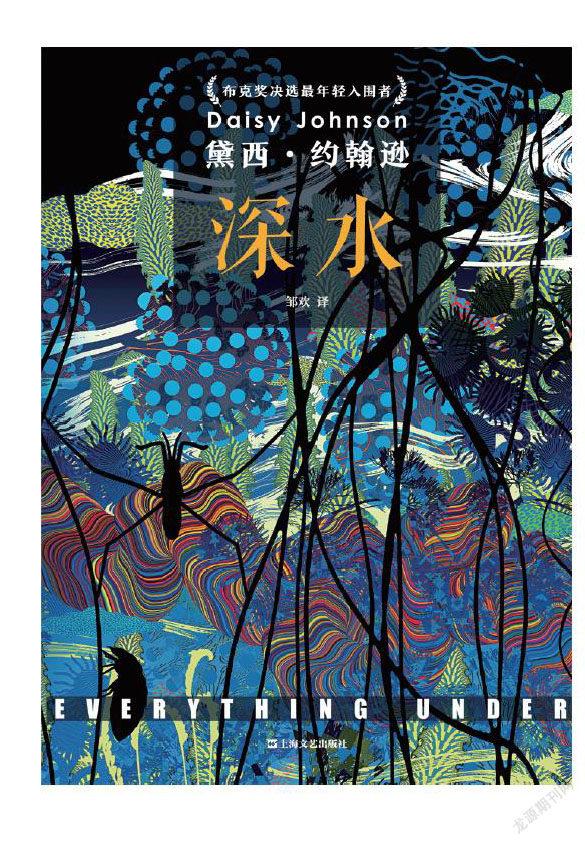

黛西·约翰逊出版了第一部长篇小说《深水》(Everything Under)后,上海文艺出版社买下了简体中译的版权,我有幸成为译者。这部长篇大大超出了我对一位新作家的预期,或许是我阅读量小,同时代人的作品更知之甚少,在读时以及读完后,我的心里冒出过无数个感叹号,感叹书如其名,静水流深。原版的书名Everything Under,直译是“下面的万物”,至于是什么下面,作者表示有的读者认为书名令人联想到英语中的词组everything under the sun(直译“为太阳下的万物”,实为“天下万物”)。然而,作者本人的出发点是想借书名表达曾经被深埋但又开始重见天日的东西,记忆是其中之一。她想让书名传达一种压迫感,因为它与波纳客(恐惧)及我们的内在有关。另外,黛西·约翰逊认为这部作品千端万绪,书名包罗了书中散落的所有线索,很难一言以蔽之,但可以肯定的是,书名可以解读为水面之下、表象与线索之下的东西。编辑老师建议将中译本书名改为《深水》是非常恰当的,既符合作者的创作意图,也符合纸页下蕴藏的原创的语言、多变的叙事和细腻又汹涌的情感,充满流动感。

《深水》的主线是一对母女的故事,女儿格蕾特尔十六岁时被母亲萨拉抛弃,之后她辗转于寄养家庭,成年后在一家词典编辑室找到了工作。过往对格蕾特尔而言不是拖在身后的线,而是一副锚,把她束缚在那里,她一直在寻找萨拉,想知道为什么会发生这一切。她每隔一段时间就给太平间打电话,寻找符合萨拉外貌特征的尸体。在小说开篇,格蕾特尔就找到了独自流浪多年的萨拉,而此时萨拉的阿尔茨海默症已相当严重,格蕾特尔通过萨拉混乱的回忆、自己儿时的记忆和寻母路上的见闻,拼凑出了二人的过往。

从任何方面看,萨拉都不是一个好妈妈。她抛弃了伴侣,带着格蕾特尔艰苦地在船上生活。她没有送孩子上学,母女之间用自造的词汇沟通,以至于格蕾特尔后来被寄养家庭送去上学后,同学都认为她是个野孩子,“就像是被锁在地下室的马桶边上甚至没人教你怎么说话的孩子”,听不懂她说的话。她对女儿并非有问必答,因为“即便是当妈的人也需要有秘密”。萨拉抛弃格蕾特尔的当晚,带着女儿去餐厅吃了一顿美餐,众目睽睽下在餐桌上拿出避孕套,把它套在餐刀上,告诫女儿要小心,不要“犯下让自己后悔的错误”。

长大后的格蕾特尔回想起母亲时,一开始是怨怼的:“孩子理应离开父母。常理使然。在你成为母亲时,你本应抛开过去,不管那是什么,抛开让我们不断流浪的东西。父母不应该离开自己的孩子。”在女儿看来,母亲“不认为家庭足以成为一条纽带,将人与人绑在一起”。在格蕾特尔找到萨拉后最初的一段时间里,她们几乎天天吵架。母亲的脾气和糊涂只针对女儿。萨拉总是说“我们逃不了,我们的终点在出生之际便嵌入了体内”,格蕾特尔气得不行,心想没有人逼迫母亲抛下孩子,她不能将自己的糟糕决定归结为命运。但随着碎片化的记忆逐渐拼凑出萨拉的秘密,人物的叙述让人心生感慨。

“你整夜无眠,想着孩子出生后你要做什么……你认为这是惩罚。你以为地狱就是日复一日,困在某段时间里,没办法挣脱。

“你三十岁。你有了新的重心,新的轨道:一个孩子,一个男人。两个词写在你头脑中的词典里:耐心、无私。你一天抽十根烟。你梦到巨大的湖泊,大到能容纳行星。”

萨拉的伴侣可谓体贴,作者并没有刻意制造性别对立来凸显女性的困境,仅仅是缓缓道出萨拉的心理世界,点到即止。只是,同为女性或者共情能力较强的读者读到时或许会想:女性就应该事事围着孩子和伴侣吗?她自然而然就会振作起来,精神焕发吗?“为母则刚”这个命题并不成立。从作者的描述中,我们可以推测萨拉的精神状况本就不稳定,她认为水中有一种可怕的生物,并称之为“波纳客”,成为母亲后她对波纳客的恐惧愈盛,她感觉它爬到了船上,就在孩子身边。

“当孩子开始哭……你站著等它[波纳客]把自己臃肿的身体挤进烟囱往下,掉到下面的房间里……它会嗅闻宝宝,叼住一叠毯子,用狡猾的爪子把孩子带走。你希望这件事快发生,在你阻止自己之前。给某个事物命名具有强大的力量,最好是保持沉默。你把这个愿望塞回去,此后每天,你都在想‘现在我要好好爱她’。”

作为母亲,萨拉做出了错误的决定,而这些错误并没有停留在过去,它们仿佛一颗卫星,沿着轨道绕行,于某一刻再度回归,避无可避,让她的生活天旋地转。或许正因如此,萨拉与格蕾特尔重逢后,总是把宿命挂在嘴边。究竟是人的自由意志决定未来,还是宿命凌驾于一切之上?这其实是个古老的问题。黛西·约翰逊用自己的故事重新演绎了古希腊的俄狄浦斯神话。小说过半,故事的神话底本已有显露,另一个重要人物马科斯出走的故事讲完后,所有的线索收束,真相大白。其实,读者没有相关的西方文学基础也无妨,因为真情是共通的。生活给予每个人各不相同的痛苦,我们面对惧怕之事(波纳客)所做出的下意识的行动,不外乎逃避、追寻、不得不面对。

“重述神话”实属西方文学一大传统,最广为人知的作品可能是玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》,这一科幻小说鼻祖的完整书名其实是《弗兰肯斯坦,或现代普罗米修斯》(Frankenstein, Or, the Modern Prometheus)。神话中的普罗米修斯盗取火种(知识),传给人类,他因而遭受惩罚,弗兰肯斯坦博士窥见了人类生命的秘密,创造了怪物弗兰肯斯坦,他也因此失去了一切。近年来,还有不少作品从女性视角重述古希腊神话中沉默的女性,比如派特·巴克(Pat Barker)的《少女的沉默》(The Silence of the Girls)从阿基琉斯的“战争奖品”布里塞伊斯的角度,描绘了女性在战争中的遭遇(战争是巴克写作生涯的重要主题,她更为知名的《重生三部曲》则是从一线战士的角度反思第一次世界大战)。马德琳·米勒(Madeline Miller)的《喀耳刻》(Circe)把古希腊神话中的女巫喀耳刻重塑成了女性英雄。巧的是,米勒的成名作《阿基琉斯之歌》(The Song of Achilles)也是阿基琉斯神话的延伸,书写了阿基琉斯和同性挚友帕特洛克罗斯的故事,该作还获得了2012年的柑橘奖。另外很有特色的是由《魔戒》的插画师艾伦·李作画、儿童历史小说家罗斯玛丽·萨克利夫讲述的绘本作品《奥德赛》和《伊利亚特》,文字简约,插图精美,赏心悦目。诸多重述神话的作品在前,黛西·约翰逊用一个现代故事演绎俄狄浦斯的悲剧,勇气可嘉,更加可贵的是,即便抛去神话的框架,小说的内在依旧饱满。

《深水》在语言的原创性上也可圈可点。黛西·约翰逊的语言是碎片化的(这也和人物的状态有关),这些碎片就像小水花,一点点汇聚成浪涛,带来一种令人骇然的压迫感。意象的使用也格外新颖,除了上文提到的“过往不是拖在我们身后的线,而是锚”,还有“河面被石油泄漏般的街灯点亮”“溪水尝起来像铁,像工厂的机器和管道的内部”,身体入水形成“白矮星爆炸似的水花”这样的。

作者对语言的偏执集中体现在格蕾特尔身上。她对萨拉讲述道:“我总是会被孤立,感到孤独,在人群中感到不适。这是我的语言决定的。这是你教给我的语言决定的。”很难想象,曾经连正常英文都不会说的孩子,最后成为了词典编纂者,但又或许,她受到母亲的影响,自小就痴迷语言。黛西·约翰逊将不同的词汇混合,或抓取某个词给人的感觉,另造新词,另辟新义,把它们变作母女之间独有的语言。有的词在汉译中或能留存原文的意义与感觉,比如duvduv,据作者说,这是她小时候对毯子的叫法,或与duvet(羽绒被)一词有关,因此中译为“嘟嘟”,格蕾特尔用它来形容好的、讨人喜欢的东西。但大部分自造词的汉译形、义难两全,译文只能采取音译加注解的办法,请读者自行感受。比如eff along在译文中音译为“挨拂”,另作注解。萨拉和格蕾特尔重逢后嘲讽了一句“这就是你最后落脚的地方吗?就这么挨拂着”,eff一词在词典中的解釋为脏话fuck(我们通常把它称作the F word)的委婉语,这词从萨拉的嘴里说出来显得特别戏谑;另外,eff也和faff(意为“无事忙乱”)有关,传达出萨拉挖苦格蕾特尔一事无成的意思。格蕾特尔也会讲英语词汇的冷笑话。小说开篇她去太平间认尸,那里的医生行事老派,会在死者脚上挂一个铃铛。他解释道,以前没心电图监测器,这个铃铛的作用是确保人真的死透了。格蕾特尔的第一反应则是:deadringer这个词(意为“极为相似的人或事”)肯定源自于此。dead是死者,ringer指铃响的那一下,组合起来可不就是这一现代词汇吗?

但更多的东西是难以言说的,它们超过了当事人的语言能力。就好比波纳客,萨拉在造出这个词的时候并不明确它是什么,它大概是一种恐惧,随着说的次数越来越多,仿佛言灵一般,萨拉把它具像化了,仿佛赋予了它实体,它就在深水之下。

“水里有数不清的波纳客:有尸体,他们的鬼魂可能挂在锚上;有树桩,粗得足以把船掀走;有运河贼,它从激流中升起,踌躇不前。”

格蕾特尔抛弃了萨拉教给她的语言,但她的波纳客依然存在,她起初害怕再也见不到萨拉,或者重逢时只能见到萨拉的尸体。与她们交集的各式人物也都有着自己的波纳客,他们做出的决定仿佛炸弹,多年后,弹片依然嵌在他们体内。

与这部小说产生交集的我也有自己的波纳客,它曾经是译不出《深水》,前不久是写不出这篇文章,现在则是拖欠作者新作的译稿。是的,这是一个用硬广填充的生硬结尾——黛西·约翰逊新作《姐妹》的翻译即将完成,敬请关注!