2015—2020年中国现当代文学在德国的译介

2022-02-04於伟澄

【摘要】 本文对近五年中国现当代文学德译本进行数据统计,并进行定量和定性分析,以求达到回顾近五年中国现当代文学的选材依据以及现状成因。结合对历史和地缘政治的分析,阐述近五年中国文学德译本选材依据变化的合理性和必然性。以刘慈欣的“科幻热”为契机,中国科幻文学近五年在德国图书市场站稳了脚跟;同时,中国几部传统文学的译介凸显德国读者对中国各个时期的社会、人文、精神、文化生活的探索和猎奇的渴望。

【关键词】 中国现当代文学;译介;科幻热;定性和定量分析

【中图分类号】H33 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)04-0114-03

一、引言

近五年中国文学在德国文坛借着刘慈欣的科幻题材的风潮,让中国文学从2012年“莫言热”之后,又经历了一波“科幻题材热”。较之20世纪前十年相比,中国文学每年在德国文坛的体量上有了小幅度增长,甚至出现了基本畅销书。此外,中国文学德译的题材涉猎更加广泛,已显著区别于20世纪建国之初的红色经典文学为主的模式。对此,核心期刊《中国翻译》于2017年第5期刊登了冯小冰和王建斌“中国当代小说在德语国家德译介回顾”,探讨了1978年到2013年中国当代小说在德国的译介和传播,并划分了三大阶段。

此外,中國文学德译的多元化主要归因于如下几个方面:首先,国家对于中国文学外译事业的重视,从2005年起开展的外译资助项目面向个人,让有意愿的译者都可以申请资助翻译经费;再次,德国有不少的汉学名家和优秀译者,他们精通汉语,对中国文学德译有很大兴趣。

然而,论中国文学在世界第一翻译出版的大国德国地位,却处于尴尬的境地,有学者认为,国内学界的文评多依赖于个人经验总结,缺乏宏观分析和实证研究。(孙国亮等2017:102)因此,本文尝试整理和统计2015—2020年中国文学在德国的译介,呈现、勾勒出近五年德译中国文学现当代文学的样貌,以期促进国内相关方面的研究。

二、研究设计

(一)数据来源

因为报纸、杂志等作为媒介刊载中国文学作品的数量寥寥无几,本文主要研究方向为2015—2020年的单行本、文集、电子书德译中国文学作品。以东亚文学杂志数据库(Hefte für ostasiatische Literatur)、德国国家图书馆(Deutsche Nationalbibliothek)、鲁迪丛出版社数据库 (Ludicium Verlag)、采珠人出版社数据库 (Perlentaucher- Das Kulturmagazin) ,将时间段设定为2015年至2020年,以“Chinesische Literatur”“Belletristik aus China”“Gegenwärtige chinesische Literatur”“Chinesische Romane” 等为关键词进行检索(最后检索日期为2021年5月9日),共整理出以文集、单行本、电子书出现在德国图书市场的中国文学德译本共38部。

(二)数据分布

经过对上述数据库来源的分析和整理,从2015年到2020年的中文现当代文学德译的发展变化如下图1所示:

从表中可以看出,中文文学的德译数量决定了其地位在德国图书市场仍然是小众类型的级别,除了2018年断崖式的下跌外,基本维持在一年7—8本的体量。这一数字与1985年的24本(冯小冰2016:29)和2009年的34本(冯小冰等2017:35)相比,有了明显的下降。

(三)德译本的定量分析(2015—2020年)

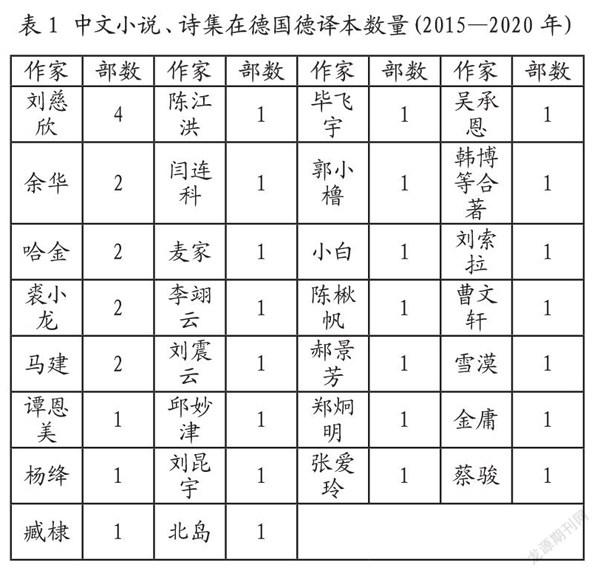

由于报纸、杂志等传统译介渠道有关中国文学近五年的作品无迹可寻,故定量分析的对象集中于文集和单行本。2015到2020年间,中文小说、诗集(包括华裔,中国台湾作家)的作品在德国翻译出版的译著总数一共39部,一共30名作家,凸显出新时期的特点,具体分布见表1。

表1 中文小说、诗集在德国德译本数量(2015—2020年)

经过量化分析可知,97.4%是单个作家的译著,而两个作家以上的合辑只占到2.6%。就37部单个作家的译著进一步分析,在2015到2020年间译著超过2部的一共有5位作家,依次为刘慈欣4部、余华2部、哈金2部、裘小龙2部、马建2部,其余所有作家均为1部。

表1中列出的数据中,包含了重复出版的译著的数量。如果剔除重复出版和再版,39部译著仅仅下降到 35部,重复率只有10.2%。

举例来说,北岛的中篇小说《波动》自1990年出版后于2016年再版;裘小龙的《上海救赎》分别于2016年和2017年接连出版两次,为两个不同译本(上表合并统计);罗贯中的《三国演义》于77年后的2017年再版,第一版要追溯到1940年弗朗茨·库恩所著的译本;同为四大名著的吴承恩的《西游记》则首次以完整版的形式呈现给德国读者,自1914年乔治·威廉以“孙悟空猴子”(Der Affe Sun Wukong)为题在杂志上的连载开始,西游记终于在2016年被以完整版的单行本的形式和德国读者见面。

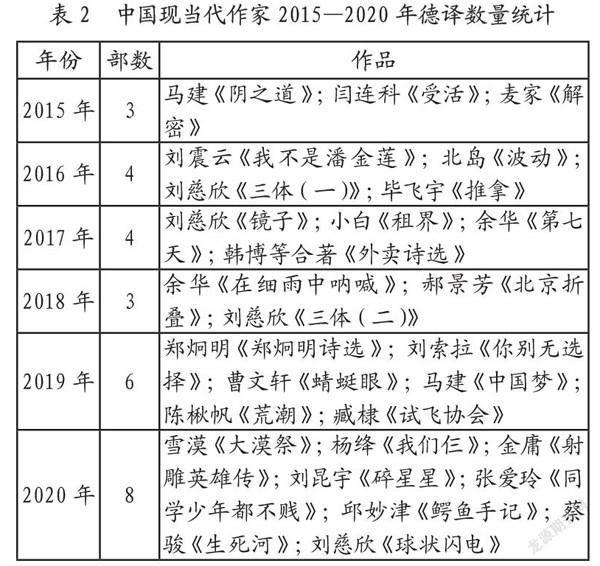

如果将范围进一步缩小,将定量分析的范围缩小至中国当代作家的小说、诗集的德译本数量,那么原先39部译著,30名作家的数量会下降到28部,23名作家,如表2所示:

表2 中国现当代作家2015—2020年德译数量统计

(四)德译本定性分析

显著区别于20世纪80年代,特别是改革开放后,西方读者对于中国社会的复杂现状那种渴求的心态,希望了解中国人民的精神和物质生活。张洁《沉重的翅膀》就是很好的例证,很多德国读者也正是通过张洁这部作品了解到中国女性的成长过程和生长环境。

进入新世纪后,中国文学进入了沉寂期,虽然莫言获得诺贝尔奖激发了文评领域一股“莫言热”,但大都以负面报道为主,且盈利性堪忧。

而近几年来中国文学在德国市场显著出现“世俗化”的趋势(Tian,Shi 2019),这一趋势体现在以传统价值观为基准的文学作品难觅其踪,取而代之的是以商业和市场规则为先导的娱乐性的大众文学。以刘慈欣的“科幻热”为起点,鲜有中国作家能够在短短四年内接连有四本译本出现在德国图书市场。正如将刘慈欣作品于2014年引入英国的独立出版机构Head of Zeus的编辑Nicolas Cheetham评价的那样:“刘慈欣的作品是‘新的西游记’,正因为在英国积攒了超高人气和极佳口碑,为刘慈欣在德国图书市场的热卖铺平了道路。”(Cheetham 2019)

正因为刘的作品《三体》不仅是非传统的科幻小说,其立意比西方科幻小说更高,将主题升华到整个人类所面临危机时的转变、融入、重组,引发西方读者强烈的共鸣。而传统西方科幻小说多停留在未来能源和原材料争夺问题所引发的政治和经济危机方面,引发读者过多焦虑。(Redaktion 2018)

2019年另一名中国科幻作家陈楸帆的作品《荒潮》被翻译成德语,德国世界报更是直言“陈楸帆的作品能够进入德国市场,完全是刘慈欣《三体》系列作品在国际上广受欢迎和德国里程碑式的巨大成功。”(Balzer:2019)

而作为中国著名的科幻小说作家蔡骏的作品《生死河》也第一次被介绍给德国读者。中国科幻文学的成功与地缘政治不无关联,《明镜周刊》(der Spiegel) 分析刘的成功绝非偶然,刘作为中国科幻文学的主要代表,是当今中国作为世界超级大国的衍生产物,强国文化自然掌握“文化话语权”。(Kalkhof 2018) 诚然,美国前总统奥巴马、脸书创始人扎克伯格都是刘慈欣的铁杆粉丝,甚至在公开场合为刘慈欣的《三体》做宣传也有一定关联。

综上所述,首先,相较于政治批评式的中国文学在德国图书市场的畅行无阻,非政治批评式的中国文学的引入在近几年的德国图书市场体现得尤为明显。鉴于德国媒体借着“莫言热”对莫言的大肆批判,部分德国读者已经对中国现代文学产生定式思维;其次,中国科幻文学在德国的热卖恰恰成了其他题材的中国文学的“遮羞布”,同时期除了余华的译本《兄弟》卖出2.7万册外(王坤2020:97),别的小众中国作家的作品销量大多惨淡。出版社更多考虑提高销量,减少风险。正因为有2014年刘慈欣作品在英国大获成功和2015年扎克伯格的线上推荐,客观上大大加速了中国科幻小说在德国的译介速度和引进数量。

三、结语

通过定量和定性分析,不难看出2015—2020年这五年间的中国文学在德国的译介,主要以经济利益为主要驱动力,几乎完全以市场和读者的需求为导向。与“莫言热”时期显著区别在于,这一时期的作品体裁新颖,与政治话题关联度较低,故对于中国科幻文学的文评大多以褒奖为主,这一点可能与英美市场对于以刘慈欣为代表的作品高度认可不无关联。

此外,德国读者开始渐渐将中国文学作品当作猎奇作品来对待,如果说《三国演义》 《西游记》和《射雕英雄传》的译介可以被解读为德国读者对中国经典文学名著和武侠经典文学的致敬,那么《租界》《蜻蜓眼》《我不是潘金莲》《你别无选择》等作品几乎可以勾勒出从二战期间上海法租界生活场景,到孩童视角的“文革”生活的家庭生活,再到中国农村妇女的上访之路以及中国社会80年代出现的“精神贵族”的饱满形象,无不是德国出版社试图在商业利益考量之外对中国各个时期的社会、人文、精神、文化生活的一次大猎奇。

随着中国综合国力的显著提升,加之国家近几年对国家对于中国文学外译事业的重视,相信在不久的未来,会有更多优秀的中国文学作品被译介到德国,文学题材将会更加广泛,内容将会更加丰富,中国文学的德译事业在未来将会出现欣欣向荣的景象。

参考文献:

[1]孙国亮,李斌.中国现当代文学在德国译介研究概述[J].文艺争鸣,2017,10(1):102-109.

[2]冯小冰.80年代中国现当代文学德译回顾——基于数据库的量化研究[J].德语人文研究,2016,(6):28-33.

[3]冯小冰,王建斌.中国当代小说在德语国家的德译介回顾[J].中国翻译,2017,(5):34-39.

[4]王坤.余华小说在德国的译介和接受[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2020,(3):95-98.

[5]Meilian Tian,Jia Shi.Vom rotenHeldeneposzum Science-Fiction-Onlineroman – ein Rückblick auf 70 Jahre moderne chinesische Literatur[EB/OL].(2019.10.24)[2021.05.18].http://german.chinatoday.com.cn/2018/whyjy/201910/t20191024_800182601.html.

[6]Cheetham, Nicolas: Die neueReise in den Westen- Wie Science-Fiction aus China die Welt eroberte[EB/OL].(2019.02.11)[2021.05.18].https://diezukunft.de/essay/buch/die-neue-reise-den-westen.

[7]Die Redaktion:Was macht chinesische Science-Fiction chinesisch? EinNachwort der Literaturwissenschaftlerin Xia Jia zu CixinLius Novelle ?Der Weltenzerstörer[EB/OL].(2018.08.24)[2021.05.18].https://diezukunft.de/essay/buch/was-macht-chinesische-science-fiction-chinesisch.

[8]Balzer, Jens:Schaltkreise der Hölle- Der chinesische Science-Fiction-AutorQiufan Chen entwirft in "Die Siliziuminsel"eine Gesellschaft zwischenElektroschrott und Sozialkontrolle[EB/OL].(2019.12.11)[2021.05.19].https://www.zeit.de/2019/52/die-siliziuminsel-science-fiction-qiufan-chen.

[9]Kalkhof,Maximilian:Vom Ende der Science-Fiction[EB/OL].(2018.10.26)[2021.05.19].https://www.spiegel.de/kultur/literatur/cixin-liu-der-autor-von-die-drei-sonnen-im-portraet-a-1234963.html.

作者简介:

於伟澄,男,现任上海理工大学中德学院教师,德国美因茨大学比较文学硕士,研究方向:中国文学在德国译介。