反“窥视”合理化:辛迪·舍曼对希区柯克《后窗》的模拟与抵抗

2022-02-04潘超清华大学美术学院

潘超 | 清华大学美术学院

一、“幻象之窗”与“窥视”的合理化

斯拉沃热·齐泽克在《意识形态的崇高客体》中说:“詹姆斯·斯图尔特(《后窗》男主角杰弗瑞的扮演者)是一位因腿伤而不得不坐在轮椅上的人,他透过一面窗子不停地凝视着外面;那个窗子显然是‘幻象之窗’(Fantasy-window)——他的欲望是被他透过那面窗子看到的事物所勾起的。”[1]即电影男主角杰弗瑞通过窗户来窥视他人生活的行为本质上是自己进行的“幻象配置”( Fantasy fgurations)[1]159。

在齐泽克之前,拉康曾提出绘画中的窗口具有幻象价值的观点,并在《电视会谈》中讲到:“幻象常常被理解为是对实在的一种歪曲和伪装。”[2]杰弗瑞之所以观察窗外其他人的生活,本质上是为了躲避与其女友莉莎的性关系。他作为欲望主体通过窥视他人生活,把“实际上的无能为力转化为无所不能”[3]。所以“幻象”发挥重要作用,类似于“知识过程中的先验图式”,并且在幻象场景中,男主人公的欲望是被建构的[1]165-166,杀人的邻居成为杰弗瑞的欲望客体,也是其潜意识的反映。罗宾·伍德认为:“托瓦尔德家中所发生的一切,是以一种极端和丑恶的方式象征着杰弗瑞妄图摆脱莉莎之愿望的实现。”[4]189即杰弗瑞通过 “幻象之窗”建构出被压抑的欲望。

此时公寓成为整部电影作为封闭叙事空间的载体,作为电影的观看者,观众跟随杰弗瑞的窥视目光,随着对面公寓中不同房间中的不同人物活动而移动,同时这也是主人公心理活动移动的映射。在内部和外部重新建立秩序,“是杰弗瑞内心世界的衍生和反映”[4]192。同时观者也被限制在有限空间的主人公的公寓之中,是希区柯克尝试禁锢观众的体现[4]186,希望观众跟随男主人公在有限的空间里完成窥视的行为和幻象活动。

电影中由于杀人事件的发生,使得杰弗瑞的窥视行为变得合理与合法化,虽然本质上构成杰弗瑞的凝视与欲望体现的窥视行为,在一开始由莉莎和斯泰拉提出否定,如电影中斯泰拉所说:“知道吗?在纽约,窥测别人可是要被拘役六个月的。”[5]11而随着导演对情节的安排,女性也抑制不住窥视欲望而加入男主窥视的集体行为,如同杰弗瑞一样,莉莎和斯泰拉也成为窥视者,加上由于男主人公怀疑并证实了谋杀案,希区柯克的此种安排,实际上维护了男主角的正义道德的形象,使男主人公由有悖伦理道德的窥视者转变为发现谋杀案的“立功者”,实现作为包括观众在内的在道德方面的“窥视”合理化。

二、“窥视”的焦虑与“视淫”的快感

“窥视”的行为贯穿整部电影,导演希区柯克建构出情景式空间,杰弗瑞通过摄像设备、望远镜等辅助装备观看整个社区其他人的活动(图1)。电影中的窥视空间的建立,并没有给被观看或被窥视对象带来恐惧感,这与米歇尔·福柯分析杰里米·边沁的圆形监狱理论中的“全景敞视机制”中被规训的监视对象处于被无形之中的凝视环境所带来恐惧感相异。因为在圆形监狱中,“敞视建筑机制在安排空间单位时,使之可以被随时观看和一眼辨认”[6]224。被监视者失去任何拥有隐私和隐蔽的权利,“环形建筑被分割的囚室,则意味着一种横向的不可见性。正是这种不可见性成为一种秩序的保证。”[6]225即作为被凝视的犯人失去与其他囚犯交流的机会。

图1 希区柯克 电影《后窗》截图 1954

而在《后窗》电影中,戏剧场景的空间设置提供交流的机会,虽然电影中的住户受到杰弗瑞的窥视,但并无恐惧之感,反而感到恐惧的对象为男主人公本人,凝视他人的同时也被他人凝视,这会使人产生恐惧焦虑等情绪,如萨特在《存在与虚无》中说:“我决定我自己通过羞耻、焦虑等把握我的‘被注视的存在’。”[7]而杰弗瑞因羞耻和焦虑的情绪而感知到自身被注视的存在,从而作为窥视者的杰弗瑞而在“焦虑的驱动下去监视”[8]他人,此时他的窥视行为使其具有道德谴责的羞耻感。正如杰弗瑞本人所说:“我不知道一个人拿着望远镜或长焦距镜头偷看别人是不是道德。你说呢,丽莎,你说,即使我证明了他有罪,但这种做法是否道德?”[5]68也就是杰弗瑞是清楚窥视本身具有的不道德性,而被压抑的欲望使他想通过证明其幻象的正确性来减轻道德上的羞耻感。

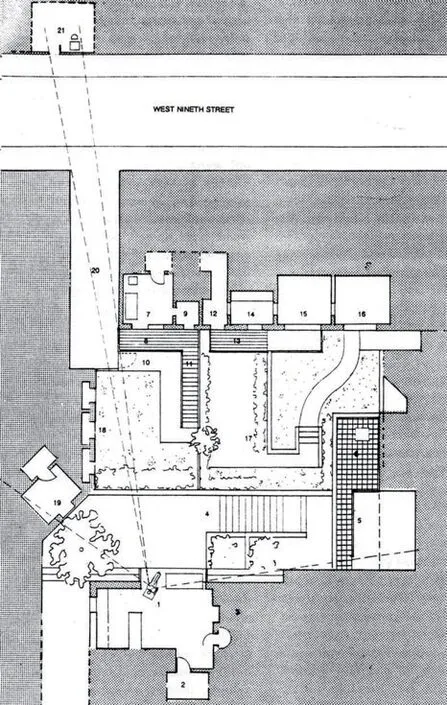

电影中摄影机的位置是杰弗瑞的位置,同时也是观众的位置,被窥视的不同住户有着不同的活动,包括甜蜜的新婚夫妇、争吵中的推销员和他的妻子、舞蹈的女人、幻想和伴侣喝酒的女人、独居生活的钢琴家、年迈夫妇和他们养的狗、经常读报纸的女人(图2和图3)。被窥视的邻居们,作为窥视者的杰弗瑞、莉莎和斯泰拉以及作为窥视者的观影者组成了三组窥视关系:1.杰弗瑞窥视其邻居活动;2.莉莎和斯泰拉加入男主窥视的集体行为;3.观众跟随杰弗瑞的窥视。其中剧中还有一种反窥视的凝视,便是杀人犯在发现杰弗瑞后的目光凝视。

图2 《后窗》中建筑平面图及杰弗瑞的视线范围

图3 《后窗》中邻居们的各类活动

弗洛伊德的精神分析理论中的提到的“视淫”(Scopophilia)贯穿希区柯克的包括《后窗》在内的多部电影,弗洛伊德认为观看快感是人类性事的组成部分。他在《性欲三论》中提出:“在‘暴露症’中,眼睛成了快感区。”[9]37以主人公杰弗瑞为代表的窥视欲望满足其源自本能的快感原欲,因为窥视欲是人的天性,“好奇心的表现和窥看的欲望起源于性的窥视冲动”[10]。所以窥视作为观看的方式成为《后窗》情节的中心,希区柯克没有隐瞒其对窥视癖的兴趣,充分表现“视淫”给观者带来的快感。在其镜头下的男主人公成为象征秩序和法律的楷模,他“对于男性主人公的摄影机主观视角的自如运用,把观众深深地拖入他的视角,并且使他们分享着他那不自在的目光。”[11]从主角到观众,“窥视”最终彻底地实现集体的合理化。

三、“诗人与白日梦”和辛迪·舍曼的装扮游戏

弗洛伊德在《诗人与白日梦》中指出:“每个玩耍的孩子都像一个富有创造力的作家,他创造了自己的世界,或者更确切地说,以一种他自己喜欢的新方式重新安排他的世界中的事物。”[9]143-144小孩通过做游戏的活动安排事物,以此来建构自己的世界,而艺术家的创作实际上如同儿童的游戏一般,“诗人(指有创意的作者)所做的事情与儿童在游戏中所做的事情是一样的。他创造的是一个虚幻的世界,但又把它当作真实世界对待。”[9]144辛迪·舍曼于1977年至1980年创作了《无题电影剧照》系列黑白摄影作品,共69张。其中第15张(图4)、第16张(图5)便是模拟与借鉴希区柯克的《后窗》电影的视觉呈现方式。在第15张摄影作品中,辛迪·舍曼将自己装扮为性感女郎坐在窗台上凝视窗外,如同《后窗》电影中男主人公窥视窗外。在第16张照片里,辛迪·舍曼坐在椅子上抽着烟,相比于前者,照片里的主人公具有去女性化气质,模仿电影中男子气概的流露。

图4 辛迪·舍曼 《无题电影剧照》 第15张

图5 辛迪·舍曼 《无题电影剧照》 第16张

“窗户”作为区分私人与公共领域的重要意象,在包括绘画、摄影和电影等在內的视觉艺术中频繁出现,如爱德华·霍普(Edward Hopper)善用窗户进行示意,其画中人物往往被视为通过窗户进行窥视,从私人世界向外延伸。他的风景画影响了几代摄影师,其中就包括辛迪·舍曼[12]66。在霍普的作品《上午十一点》(Eleven A.M)中(图6),孤独的女人望向窗外,窗户此时区分了内外空间,从私人领域到公共空间。

图6 上午十一点 1926 布面油画 爱德华·霍普

从爱德华·霍普到希区柯克再到辛迪·舍曼,窗户承担着重要角色,为观者提供窥视的便利。他的《夜窗》(Night Windows)(图7),图中女士并不知自己已被窥视,这幅画揭示当时美国城市中普遍存在的偷窥机会。黑夜中三个透着光亮的窗户,戏剧性地设置组合在一起,在希区柯克的电影《后窗》中也有类似的视觉呈现方式(图8),如同霍普的《夜窗》中穿着相同颜色内衣的性感女性一样,两者都以被窥视的性感女性形象呈现。

图7 夜窗 73.7cm×86.4cm 1928 布面油画 爱德华·霍普

图8 希区柯克 电影《后窗》截图 1954

辛迪·舍曼本人曾回忆童年时说:“我不得不和我的父母去参加一个晚宴,当大人们在楼上聚会的时候,我在地下室兴奋地看着电视。我一边独自吃着晚饭,一边看着希区柯克的《后窗》,我喜欢所有关于詹姆斯·斯图尔特看着窗户的细节——对于这些角色你知道的并不多,所以你会试着去填充关于他们生活的片段。”[13]辛迪·舍曼模仿詹姆斯·斯图尔特在《后窗》中透过窗户窥视外面的动作,“强调观者是在用一种偷窥的目光凝视世界”[12]65。游戏与装扮成为其作品《无题电影剧照》的主要部分,辛迪·舍曼通过扮演各类女性角色虚构出电影剧照,“回顾了希区柯克于20世纪50年代带动流行起来的一批脆弱的,极度女性化且常受到惊吓的角色。”[14]比如第27张(图9)哭泣的女性和第30张(图10)被暴力所伤害的女性,提醒观众想起希区柯克电影《后窗》中公然的窥视性质以及杀人犯对女性的暴力。

图9 辛迪·舍曼 《无题电影剧照》 第27张

图10 辛迪·舍曼 《无题电影剧照》 第30张

这种模拟与装扮使得观众将模拟当作真实,如同让·鲍德里亚说:“拟像成为制造新事物的基础”[15],即辛迪·舍曼通过模拟与装扮再次创造了真实,而这种真实性是通过装扮的游戏实现,便是体现弗洛伊德关于诗人与游戏的相关理论。在辛迪·舍曼的《无题电影剧照》系列摄影作品中涉及到角色扮演的游戏。其黑白照片的场景显示出1950年代和1960年代的电影影响,包括有:黑色电影、B级电影、新浪潮电影、新现实电影和希区柯克电影。她将自己装扮为性感美女、家庭主妇、明星、职场女性、休闲女性、离家出走的女性、受害者和荡妇等不同的角色。[16]既是艺术家又是镜头下的模特,既有窥淫又被注视,既主动又被动,既是主体又是客体,这些摄影作品为观看者提供相对多样的视角和反应[17]95。

她表明:“我喜欢的是希区柯克的风格,安东尼奥尼的风格,新现实主义的风格,我不想要的是表现强烈情感的照片。”[18]以装扮的方式模仿来自文化的东西,并且嘲笑文化,这里的文化是指 “人们对艺术采取的虔诚而神圣的态度”[19]。辛迪·舍曼用游戏与装扮的方式模糊真实与虚幻之间的界限,在20世纪的70—80年代,美国人对1950年代有着集体幻想。因为“那是大家在以白人、中产阶级为主的美国社会中度过的青春岁月,那是公民权利、越南战争以及女性主义掀起风暴之前的最后安宁”[17]93。辛迪·舍曼镜头下的角色对于其观众来说是具有熟悉性的,那些图像曾经充斥在1950年代的流行文化中,这些《无题电影剧照》揭示的是一种女性外表文化,即身份存在于外表之中,是一种外表的同质性,代表“五十年代性”(ffties-ness)[17]95。而这种女性外表文化实际上为了满足男性观看的欲望。辛迪·舍曼通过镜头在观看,捕捉各种窥淫癖的滑稽模仿中的女性特征[17]94。作品再次重申女性被“观看”,“伪装了一种环境叙事,因此照相机不过分关注其在场,而且‘被看’实际上是一种社会与文化的契合。”[17]96因此赫伯特·马斯卡姆(Herbert Muschamp)称《无题电影剧照》为“定义了整个时代的系列”[20]。

四、《后窗》与《无题电影剧照》的身体意象与观者想象

约翰·伯格曾提到“男性凝视”的概念,指出:“男性则先观察女性,才决定如何对待她们。”[21]《后窗》中的年轻女性身体形象具有强烈视觉冲击力,导演的安排本质上是遵循“男性凝视”的原则,男性的目光发挥决定性作用[22]。“女性把内在于她的‘观察者’(surveyor)与‘被观察者’(surveyed),看作构成其女性身份的两个既有联系又是截然不同的因素”,其中“女性本身‘观察者’的部分对待‘被观察者’的部分,以向旁人表明别人可以如何对待她”[21]。在电影《后窗》中,观者不仅仅有窥视他人的男主人公,还有后来加入集体窥视行为的莉莎和斯泰拉,当然还有包括导演在内的观影者。“观者、机器与被看者通过偷窥式的观看达成某种幻象效果,而电影院观众的观影过程在一定意义上分享和重复了杰夫的窥视症状。”[23]以男主人公为观者的核心,引导包括观众在內的观看者的共同观看。这其中的观者想象如前文中提到的“幻象”,利用被窥视的对象的所有行为活动来建构观者的欲望。

在《无题电影剧照》中,克雷格·欧文(Craig Owens)认为《无题电影剧照》所设定的观众为男性[24]。男性观众在女性身体的视野中投射父权控制的期望。但是特定的男性观众可能会认为辛迪·舍曼的装扮与游戏只在回应流行文化中所构建出的色情女性刻板印象,他们无法认识与体会到任何讽刺性质。而辛迪·舍曼本人不认为她作品所设定的观众为男性,在其接受采访时回应:“尽管我从来没有主动认为我的作品是女权主义者或政治声明,但其中一点肯定的是,这是我作为这种文化中的女性观察,这是男人不会涉及的事情。”[25]摄影者本人的声明强调是从女性导向角度来拍摄照片。她拒绝从男性凝视角度解释她的《无题电影剧照》,而是在其童年和青少年时期的主流电影中塑造出完整的女性刻板印象。照片呈现出辛迪·舍曼对电影女性气质结构的矛盾反应,一方面,她被女明星的魅力所吸引;另一方面,她抗拒电影女性榜样的束缚,正如朱迪思·巴特勒(Judith Butler)所说的“拒绝遵守父权制的期望”[26]。

作品中对于女性刻板印象的形象都是由辛迪·舍曼自己扮演的,女性观众可能对其建构的女性气质有不同的反应,促使观者从刻板印象中解放[27]。比如在《无题电影剧照》第6张和第34张照片中(图11、图12),辛迪·舍曼从高视角观看自己,呈现出性感女性的身体意象,但是从两张照片中女性的空洞眼神、僵硬的面部表情和不自然的姿势可以看出辛迪·舍曼用过度装扮的方式来凸显女性气质,实际上是在嘲讽色情女性偶像的视觉惯例。

图11 辛迪·舍曼 《无题电影剧照》第6张

图12 辛迪·舍曼 《无题电影剧照》 第34张

罗兰·巴特曾说:“对抗神话的最佳武器也许是在它的回归中对其进行神话化,并制造出一个人为的神话。”[28]这是去神秘化的有效策略,辛迪·舍曼自觉进行夸张、不和谐和过度的装扮游戏,以去自然化和去神秘化来颠覆父权制下传统的女性气质,其讽刺策略表明她拒绝将女性描绘成迷人的消费对象,突出表现镜头凝视下对女性身体的物化,试图破坏电影女性角色模型。但也存在分歧的声音,对于辛迪·舍曼的不同角色的装扮,女权主义的批评是集中在“男性窥淫癖(male voyeuristic)和恋物凝视(fetishistic gaze)对女性身体的驯化”问题之中[16]。因为在父权制的视觉观看制度下,任何女性身体的表现都不能完全摆脱其习惯性的物化和色情化。

五、结语:以“倒置”和“过度装扮”的方式回归观看的平等

辛迪·舍曼的《无题电影剧照》模拟与借鉴《后窗》在视觉图像方面的呈现经验,表面上是在致敬电影,实际上是在抵抗电影中合理化的窥视。而具体采取的方式包括“倒置”和“过度装扮”游戏,比如在照片中她把自己反转成为窥视者,作为女性占据原本由男性窥视与观看的位置,打破《后窗》中男性的“幻象之窗”,也尝试模仿男性从而散发男性化气质。用“过度装扮”的游戏来表现夸张的女性气质,引发作为女性观者思考观看的意义。实际上,她在积极反抗父权体制的男性霸权,尽管作者本人并不愿意承认。

她把自己设置为剧照的主角来定义和建构观看的视野,通过装扮不同身份的女性角色试图还原20世纪50、60年代美国流行文化盛行的时代氛围感,并进而完成自我和他者的共同想象。这一系列黑白摄影作品,辛迪·舍曼将其设计成能透露出环境和剧情线索的、具有隐含叙事功能的、又如同戏剧性事件的剧照图像,把作为男性的窥视者身份进行“倒置”,重新确定与建构“窥视者”“被窥视者”“窥视者的观看视角”和“窥视背后的意识”四者的关系。作为剧照的观者如同希区柯克《后窗》的男主角杰弗瑞一样窥视他人的生活,也如《后窗》的观众一样,剧照的观者与作者辛迪·舍曼本人一起构成由人物形象和细节设置建立的幻象世界,由模拟视觉经验到抵抗“窥视”的合理化,最终回归观看的平等。