台风过程影响下的滨海湿地物理变量观测及湿地系统响应

2022-02-04李高如龚国宁张生乐高美华张伯伦马煜曦何培民方淑波

李高如,龚国宁,张生乐,高美华,张伯伦,马煜曦,何培民,方淑波*

(1.上海海洋大学 海洋生态与环境学院,上海 201306;2.上海海洋大学 上海高校水域环境生态工程研究中心,上海 201306;3.华东师范大学 河口海岸学国家重点实验室,上海 200241)

1 引言

滨海湿地是连接陆地和海洋的生态系统,具有缓解风暴侵袭、维持生物多样性、降解污染和维持景观等价值[1–2]。联合国政府间气候变化专门委员会报告指出,未来在全球尺度增温预期下,风暴潮、干旱与洪涝[3]等灾害性天气事件[4]将会大幅增加[5]。如何应对增多的极端天气事件对关键地段生态安全影响,是未来生态管理及可持续发展的关键问题[6]。滨海湿地生态完整性的维护对滨海区域城市及关键地段生态安全具有重要价值,如何评估湿地系统在台风等极端天气事件影响下的响应过程与方式是海岸带管理的重要内容。

滨海湿地生态系统对台风等极端事件的响应表现在流速、有效波高等水动力条件、悬浮泥沙浓度(Suspended Sediment Concentration,SSC)、滩面高程及沉积物、滩面植被等其他因素的改变[7–9]。Do 和Yoo[10]研究了风暴过程防护海滩泥沙运输及滩面变化;Aung等[11]研究了台风天气根茎科与非茎科植被的响应;王爱军等[12]研究了台风前后福建泉州湾盐沼沉积物特征;Yang 等[13]研究了台风过程的滨海湿地滩面切应力变化过程。但现有的研究着重于台风过程滨海湿地的响应,而根据滨海湿地生态系统响应过程对后期管理提出有针对性的生态修复方案比较少。

本文为探索台风过程南汇东滩南岸生态修复和管理方案,研究了2021 年9 月台风“灿都”期间水动力、滩面高程及沉积变化和植被响应过程,监测了台风过程流速、流向及有效波高等水动力因子和滩面近底层SSC 变化等物理变量,以期为台风等极端天气影响后滨海湿地和植被分布面积的变化、滩面高程与沉积变化引起植被定值条件改变等生态系统的修复工作提供参考。

2 研究地区与研究方法

2.1 研究区概况

南汇东滩位于长江口与杭州湾交汇处,是我国最大的湿地之一,年均温度为15~16℃[14]。南汇东滩潮汐为非正规半日潮,平静天气下波浪主要受风驱动,以风浪为主[15]。南汇东滩的冲淤变化受到围垦工程的影响,南岸以冲刷为主,东岸则以淤积为主[16]。每年7–9 月长江口都会迎来平均2~3 个热带气旋[17]。本研究区南汇东滩南岸(图1),位于30°51′~30°52′N,121°55′~121°56′E,多年最大潮差为5.14 m,平均潮差为3.2 m[18]。多年平均有效波高为0.6 m,水域悬沙浓度变化范围在0.1~2 g/L。滩面高程由低到高主要分布海三棱藨草(Scirpus mariqueter)、互花米草(Spartina alterniflora)、芦苇(Phragmites australis)等植被。

图1 研究区位置及采样点Fig.1 Location and sampling sites of the study area

2.2 现场观测与数据处理

风速、气压和降水数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn)嵊泗气象基站。“灿都”台风路径如图1 所示,观测期间,中央气象网台风实时预报2021 年9 月13 日8时至2021 年9 月14 日12 时7 级风圈影响研究区,将该时段定为台风中对应T5–T7潮周期,11 日为台风前对应T1 和T2 潮周期,16 日为台风后对应于T11 和T12 潮周期。

台风过程采用自容式、高分辨率和高精确度的野外水动力观测器,定点观测水动力变化情况。声学多普勒三维点式流速仪(Acoustic Doppler three-dimensional point current meter:ADV,型号:VECTOR FIXED STEM,挪威Nortek,6 MHz,精度±0.5%±0.5 mm/s)采样间隔为10 min,采集160 个数据,频率为16 Hz,观测点距离滩面0.2 m[19]。波潮仪(型号:Tide Wave Recorder-2050,加拿大RBR,精确度0.005%)采样间隔为5 min,固定离滩面0.1 m 高度[20]。边界悬浮泥沙剖面仪(Argus Surface Meter:ASM-IV,型号:Asma4,德国ARGUS,量程0~4 095 FTU)共有96 个浊度传感器,相邻传感器之间距离为0.01 m,采样频率为1 Hz,固定离滩面0.05 m 处[21]。

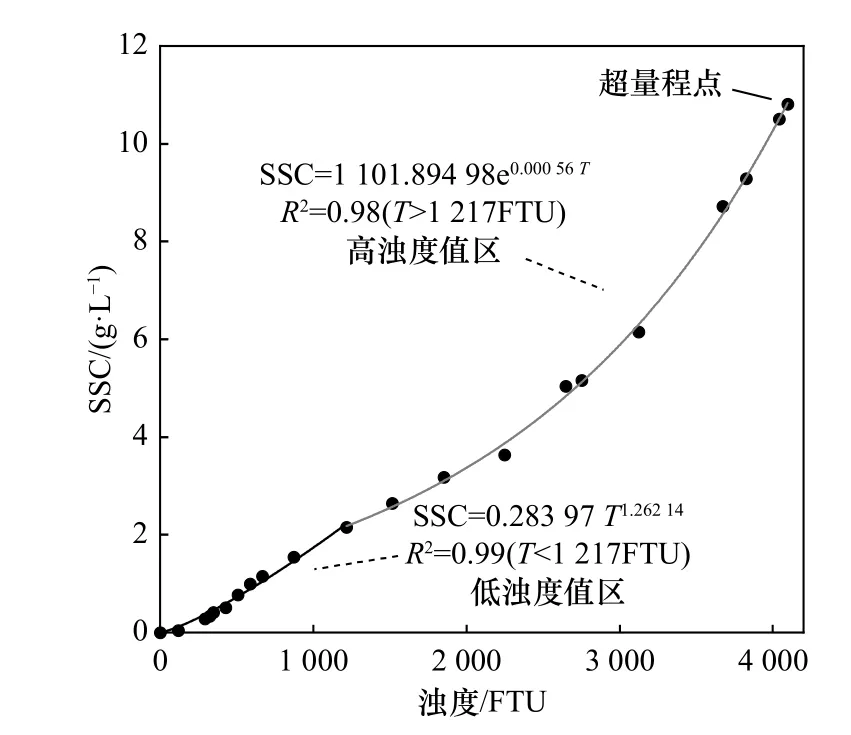

本文采用室内标定法对ASM-IV 浊度探头标定。将现场采集的水样及距离滩面0.01 m 土样进行沉淀,在自制标定桶内配置悬沙溶液[22]。先确定96 个传感器测量浊度的一致性[23],再将ASM-IV 垂直放置在自制标定桶内,采样频率设定为1 Hz,待配置的溶液搅拌均匀后,取传感器所在水层溶液500 mL,最后将溶液采用双膜法[24]抽滤、烘干、称重。将测得的浊度值与悬沙浓度建立回归关系[25],相关系数均大于0.98(图2)。

图2 浊度(T)与悬沙浓度(SSC)的回归关系Fig.2 Regression relationship between turbidity(T)and suspended sediment concentration(SSC)

因噪声过大或水中气泡会降低流速值的准确性及ADV 探头暴露在空气中的数据需要剔除,数据处理过程如下:

(1)剔除信噪比小于15 dB,相关性低于90 的数据。(2)流速异常值的检测(图3)。运用三维相空间法[26]对潮周期流速数据进行筛查。以T3 潮周期流速数据为例,将流速标准值u、Δu和Δ2u,构成椭球体阈值,椭球体外的流速点判定为异常值,用迭代法不断地收缩阈值检测异常值[27],提高数据的精度。(3)用样条曲线插值替换异常值。

图3 T3 潮周期u 方向流速分量三维相空间异常值筛选效果Fig.3 Screening effect of three-dimensional phase space outliers of velocity component in u direction of T3 tidal cycle

2.3 土壤样品与植被影像图获取与处理

在植被内部、边缘及光滩使用GPS 定位了10 个采样点。S7 及S8 采样点淤泥较深,又因台风天气较差未能采集到样品。采集面积为5 cm×5 cm,深度为0~5 cm 的土样,将样品放在不超过60℃烘箱内连续烘干72 h[28]。使用激光粒度分析仪(Mastersizer 2000,英国Malvern,粒度范围:0.02~2 000 μm)对样品进行分析,实验过程参考Zhu 等[29]的方法。按照国际标准的粒度分级方法Udden-Wentworth 将表层沉积物进行分类[30],采用McManus 矩法计算表层沉积物粒度参数[31]。

台风前后用海星达高程测量仪(型号:iRTK2 BX,中国广州中海达测绘仪器有限公司,DGPS 定位误差:±0.25 m,高程测量精度:±5 mm)以吴淞高程基面沿垂直于海堤方向每10 m 测量高程。运用Arcgis10.2对台风前后高程值进行反距离加权法插值[32],平均值误差为0.06 m,再使用3D Analyst 工具栅格计算得出台风前后滩面高程变化值。

台风前后使用无人机(Mavic Air 2,型号L1P,中国深圳市大疆创新科技有限公司)对研究区航拍监测,航高为150 m,地面分辨率为5.5 cm。采用目视解译法[33]将植被分布影像图在Arcgis10.2 中矢量化,台风后植被斑块消失的面积定义为台风过程植被的损失,再运用叠加分析计算台风前后植被损失的面积。

3 结果与分析

3.1 台风过程滩面水动力与沉积变化

3.1.1 台风过程滩面水动力的响应

观测期间,风向主要为北风,属于离岸风(图4a)。台风前平均风速为4 m/s,台风中平均风速可达17.73 m/s,台风后平均风速为10.52 m/s。降水量在12 个潮周期内先增大后减小,台风中T6 潮周期内累积降水量可达82.1 mm。

在潮周期内(图4b),台风前T1 和T2 平均流速约为0.15 m/s 增至台风中T6 潮周期的0.23 m/s,台风后T11 和T12 的平均流速为0.19 m/s。台风前后最大流速在T12 潮周期为0.38 m/s,台风中T6 潮周期最大流速可达0.42 m/s。台风前后涨落潮初期流速逐渐增大,高平潮阶段流速变小,台风中高平潮期流速没有明显变小趋势。台风前后滩面近底层涨落潮流向主要为西北−东南,台风中因东北风作用流速流向比较紊乱,涨落潮流向主要为西北−西南。

图4 台风过程气象及近底层水动力和沉积变化Fig.4 Meteorological and near bottom hydrodynamic and sedimentary changes during typhoon

观测点滩面水位高于2 m 可将整个滩面淹没。台风中处于天文潮小潮,T6 潮周期水位观测点水位达到了最高2.66 m,台风前后最高水位在T1 潮周期为2.26 m。台风前后潮周期内滩面淹没平均时长为2.67 h,台风中滩面淹没时长为3.91 h。

台风前后植被边缘滩面(图4c)平均有效波高和平均波能为0.24 m 和57.94 J/m2,最大有效波高为0.49 m,最大波能为174.37 J/m2;台风中植被边缘滩面平均有效波高为0.37 m 和平均波能124.1 J/m2,最大有效波高为0.64 m,最大波能可达到284.95 J/m2,平均有效波高和平均波能是台风前后的1.54 倍和2.14 倍。

3.1.2 台风过程滩面近底层悬沙浓度

台风前,SSC 自底层向上层递减(图4d),距离滩面0.05 m、0.2 m、0.4 m、0.6 m 和0.8 m 平均SSC 为8.00 g/L、5.69 g/L、4.75 g/L、3.95 g/L 和3.73 g/L。T1 和T2 潮周期涨潮初期距离滩面0.3 m 和0.5 m 高度出现“高悬沙浓度层(大于10 g/L)”[34]。台风中T5 和T6 潮周期内距离滩面1 m 高度平均SSC 大于10 g/L,高悬沙浓度层存在时长为8.13 h。台风后SSC 显著降低,距离滩面0.05 m、0.2 m、0.4 m、0.6 m 和0.8 m 高度平均SSC 依次为2.81 g/L、2.90 g/L、2.78 g/L、2.80 g/L 和3.14 g/L。

台风过程T1−T6 潮周期悬沙浓度递增,T8−T12潮周期悬沙浓度下降。台风前T1 和T2 潮周期水位到达高平潮时,SSC 自滩面向上层递减,水中悬沙沉降形成“浮泥层(大于10 g/L)[35]”。台风后T12 潮周期在涨潮初期悬沙浓度高于落潮期。台风中T5 和T6 潮周期,风浪作用导致近底层悬沙浓度是台风前后的3~4 倍。

3.2 台风过程滩面高程及表层沉积物的响应

3.2.1 台风过程滩面高程的响应

台风后滩面高程发生了显著变化(图5)。台风后植被分布区冲淤共存,高程低于4 m 海三棱藨草和互花米草分布稀疏的滩面主要呈现侵蚀的态势,滩面刷低0~4.8 cm,而高程高于4 m 互花米草和芦苇分布茂盛的滩面淤积了0~14.7 cm。

图5 台风后滩面高程变化Fig.5 Change of tidal elevation after typhoon

台风期间光滩–植被过渡区高程对台风的响应比较明显,位于S2 与S5 之间与海堤平行的植被前缘沙堤在台风前相对高度为0.42 m,台风后沙堤相对高度变化不大,沙堤前缘向岸延伸了约50 cm 的距离,沙堤坡度减缓。台风后盐沼下部的光滩主要为侵蚀,海三棱藨草分布的先锋滩面侵蚀可达2 cm,而互花米草和芦苇的前缘沙堤淤积了2~5 cm 的高度。

3.2.2 台风过程滩面表层沉积物的响应

台风前表层沉积物颗粒以砂和粉砂为主,自岸向海高程降低,表层沉积物砂含量越多,植被内部黏土含量越高(图6)。台风后植被边缘S3、S7 和S10 表层沉积物粒组含量无变化,砂含量仍为100%,但中值粒径(MzФ)值平均增大0.11,沉积物颗粒变细;植被边缘的分选系数值增大,分选性变差。台风后,植被内部因植被密度不同,滩面沉积物组分变化各异。植被分布稀疏滩面如S1、S4 和S6 表层沉积物黏土含量减少,砂含量总体增加,表层沉积物颗粒变粗;分选系数明显减小,分选性增强。而植被分布茂盛滩面S2 和S5,表层沉积物砂含量减少,粉砂和黏土明显增多,MzФ值平均增大0.35,颗粒变细,分选系数变大,分选性变差。

图6 台风前后表层沉积物粒度参数及颗粒组分含量变化Fig.6 Changes of particle size parameters of surface sediments and particle composition after typhoon

台风期间高程小于3 m 的光滩,表层沉积物粉砂占主导,滩面沉积变化强烈,如Op 采样点,台风后砂含量增加了39.9%,沉积物颗粒粗化,分选性明显增强,水动力能量较强。

3.2.3 台风过程滩面沉积与植被的响应

台风以多种形式影响滨海湿地植被生存[36]。台风后植被分布面积有所减少(图7),植被分布面积共减少了1 827.67 m2,其中海三棱藨草减少了923.31 m2,芦苇和互花米草共减少了904.36 m2。向海方向的盐沼边缘植被减少量最多,这使得植被边缘向岸方向后退;其次植被分布面积减少多发生在潮沟附近,台风期间潮沟的过水断面面积增加,潮流动能增大,潮沟两岸植物根系易因潮沟侧蚀或摆动而发生暴露[37],植物存活能力降低。

图7 台风过程减少的植被分布与滩面形态变化Fig.7 Reduced vegetation distribution and tidal flat surface change during typhoon

台风中滩面侵蚀和淤积都会引起植被分布面积减少[38],台风后滩面侵蚀和淤积减少的植被分布面积占总植被减少量的31.9%和68.1%。海三棱藨草因滩面淤积和侵蚀减少面积分别为514.96 m2和408.35 m2;互花米草和芦苇因滩面淤积和侵蚀分布面积减少为681.81 m2和222.55 m2。

4 讨论

4.1 台风过程滩面沉积和植被响应的过程及机理

研究表明,台风过程滨海湿地植被和波浪的联合增加湍流作用可以改变滩面的沉积动力[39],滩面形态的变化会影响植被分布面积变化[40]。对比12 个潮周期的近底层悬沙浓度变化过程,台风期间风驱动下形成的涌浪增高和沿岸流流速增大,使得滩面表层泥沙启动[41],台风中T5−T7 潮周期观测点滩面平均刷低0.8 cm(图8),滩面表层沉积物与中上层水强烈混合[38],形成“高悬沙浓度层”。台风中T5、T6 潮周期内强劲的东北风促成沿岸流,涨落潮流向转变为西北–西南,盐沼下部光滩因暴雨冲刷表层沉积物含水量升高,滩面易侵蚀,在涨潮流速增大的同时输沙强度明显增强[42]。涨潮时高浓度的SSC 被输送到高程大于4 m 且分布芦苇和互花米草茂盛的滩面,互花米草和芦苇的截留作用明显,退潮时植被区内水动力较弱,颗粒小的沉积物易于淤积[43],表层沉积物中值粒径变小。植被前缘沙堤淤积高度变化不大,植被前缘向陆方向后退,这与风暴潮会增加侵蚀物重新分布到盐沼表面[44]和植被边缘向陆方向后退结论相一致[13]。盐沼下部光滩滩面侵蚀且沉积物颗粒变粗,盐沼下部与植被前缘沙堤的高程差增大,进而导致波浪增强。稀疏的根茎科植物在台风期间使近底层流速脉动增强[45],高程低于4 m 且分布稀疏海三棱藨草与簇状互花米草的滩面表层沉积物泥沙进入水体不易沉降[46],落潮沿岸流在东北风作用下泥沙向海方向输送,滩面发生侵蚀。

图8 潮周期内观测点ADV 测量滩面平均相对高度变化Fig.8 Variation of average relative height of tidal flat measured by ADV at observation point in tidal cycle

4.2 台风过程滨海湿地生态修复与管理

台风过程滨海湿地生态系统的管理与健康维护不仅要考虑台风前的预警和台风中生态系统的响应机制研究,也要加强台风后生态系统修复方案的探索[47]。基于成本效益,“绿色海堤”可以作为应对风暴潮对海岸侵袭的一种方式[48]。本研究台风过程风驱动波流增大,滩面高程低于4 m 植被稀疏滩面刷低,海三棱藨草根部侵蚀暴露2 cm,而植被茂盛的滩面流速和泥沙起动能力较弱,滩面易于淤积。滩面植被的种类、分布的密度、带宽、高度不同,消减有效波高和波能的能力各异[49]。本文高程在2~4 m 的滩面适合海三棱藨草生长[50],移植海三棱藨草斑块增加植被密度、宽度可达到消浪、促淤和固滩的效果[51–52]。确定适合植被生长高程的同时,植被斑块移植位置的水动力、沉积环境也不容忽视[53]。台风中盐沼下部表层沉积物因波流增大泥沙起动,涨潮流作用下淤积于植被前缘的沙堤,在沙堤上移植的植被斑块易被砂质沉积物掩埋。台风中高程低于4 m 无植被分布的滩面表层沉积物悬浮形成高悬沙浓度层后被输送到各处,滩面主要发生侵蚀。台风后可通过微生物膜黏附泥沙的“生物稳定性”抑制泥沙侵蚀[54]。未来,就湿地生态系统的韧性问题,应该持续观测滨海湿地植被和滩面沉积的动态变化,从而回答台风后滨海湿地生态系统恢复到台风前所需要的时间,以及应该采取的生态修复和管理策略,从而维护湿地系统服务功能的可持续性。

此外台风过程滩面的形态变化也与大小潮周期和潮差等因素相关,如台风后滩面在T8、T9 潮周期逐渐恢复淤积的态势,但在T11 潮周期滩面刷低约2.8 cm。对于台风过程整个滩面水动力变化及沉积动态响应,应当结合数值模拟来论证台风的滨海湿地响应过程,进而提出有效的修复和管理意见。

5 结论

本文基于水动力观测和ArcGIS 空间分析探究2021 年台风“灿都”过程南汇东滩水动力、滩面沉积、植被分布生态系统响应过程。主要结论如下:

台风中风速是台风前后的2.4 倍,植被边缘平均有效波高是台风前后的1.54 倍。风浪驱动台风中T6 潮周期平均流速达到0.23 m/s,滩面近底层悬沙浓度与表层沉积物强烈混合,出现时长为8.13 h 厚度为1 m 的“高悬沙浓度层”。

根据表层沉积物和高程变化,可知台风期间高程小于4 m 的稀疏海三棱藨草和互花米草滩面水动力能量强于高程大于4 m 的茂盛互花米草和芦苇滩面。台风过后,研究区植被分布面积共减少1 827.67 m2,其中侵蚀滩面植被减少31.9%,淤积滩面植被减少68.1%。

台风后高程低于4 m 的滩面,确定植被适宜生长的高程后,结合台风过程冲淤变化可通过“微生物膜”和植被斑块移植的方法消浪、固滩和促淤。

致谢:感谢上海海洋大学海洋生态与环境学院林军教授和华东师范大学河口海岸学国家重点实验室李为华高级工程师对课题研究提供的指导。