基于日变化相关的地磁低点位移异常可靠性分析方法

2022-01-28黄颂李军辉姚丽姜楚峰

黄颂 李军辉 姚丽 姜楚峰

1)中国地震局地震研究所,武汉 430071

2)湖北省地震局,武汉 430071

3)安徽省地震局,合肥 230000

4)中国地震台网中心,北京 100045

0 引言

地磁低点位移法(丁鉴海等,1994、2009; 陈绍明,1987)是1966年邢台地震后提出的地震短临阶段的预测方法。该方法通过分析一个自然日内地磁场垂直分量在不同空间位置上最小值出现的时间,对未来数十天内地震的发生提供预测意见(丁鉴海等,2004、2008、2009; 贾昕晔等,2018; 郭增建等,2018; 陈绍明等,1997)。前人对低点位移进行了大量的研究与应用,成功预报了部分地震,对低点位移的成因及预报机理也有了一定的认识(丁鉴海等,1994; 徐文耀,1985; 李军辉等,2013),认为引起低点位移的磁场周期为1~3h,穿透深度为几十至400km; 震前低点位移的出现源于地下介质性质的改变引起地下电流的重新分布,电流集中在低点位移线下方,对地震可能有触发作用(冯志生等,2009)。

地磁低点位移法属于地磁场日变化预测方法,这类方法的特点是基本均使用地磁场Z分量,因为Z分量的变化更多反映的是地下介质物理性质的变化,而地磁场F与H分量受外空影响较大。在日常的观测中,地磁场Z分量容易受到高压直流输电等干扰因素影响,需要在预处理中将其去除。但由于低点位移异常大部分情况下是发生在全国范围内的,部分地区的Z分量受干扰不会造成虚假的低点位移异常,在本文所分析的162次低点位移异常中,也未出现因Z分量受干扰而造成的虚假异常。

在我国,地磁场垂直分量正常的日变化遵循一定的时空特征(李军辉等,2012),其形态类似“V”型,“V”的最低点对应的时间称为“低点时间”,低点时间通常为当地时间12点前后,在空间上随经度缓慢变化(马亮,2019)。低点位移出现时,正常的“V”型日变化曲线中间出现反相位的倒“V”,日变化曲线变为“W”型,异常区极小值时间出现整体性偏移,由“V”型底部移至“W”型的左底或右底,也称“双低点”(郭明瑞等,2018)。“W”型区与“V”型区的极小时间在空间上形成明显分界线,该分界线称为“低点位移线”。若低点位移线两侧极小值时间相差2h以上,其后约2个月内分界线附近常常发生地震。统计表明地磁低点位移法有一定的预测能力,但其不足之处是虚报率较高,这可能是因为低点位移法只反映了异常的部分特征,即低点位移分界线两侧低点时间差一般仅反映了正午前后地磁场反相位畸变异常的持续时间,无法反映一个自然日内地磁场反相位畸变程度的整体特征。

两个经度相差不大台站的地磁场垂直分量正常的“V”型日变化是基本同步的,其日变化曲线具有较好的相关性,相关系数接近1。如果两个台站地磁场垂直分量存在反相位变化,则两台的相关系数会降低,在一个日变化内,反相位持续时间越长、幅度越大,相关系数就越低。因此,低点位移线两侧台站的相关系数可以反映一个自然日内地磁场出现反相位畸变程度的整体特征,这也是能将地磁日变化相关法与低点位移法相结合的基础,其可以弥补地磁低点位移异常仅能反映地磁场畸变异常在正午前后的持续时间的不足。本文尝试利用低点位移线两侧台站日变化相关系数,定量描述一个日变化中异常的整体特征,剔除掉畸变程度较小的异常,以达到减小异常虚报率、提高低点位移异常的可靠性的目的,对今后提高地磁低点位移方法预报效能有一定意义。

1 方法原理

1.1 基本原理

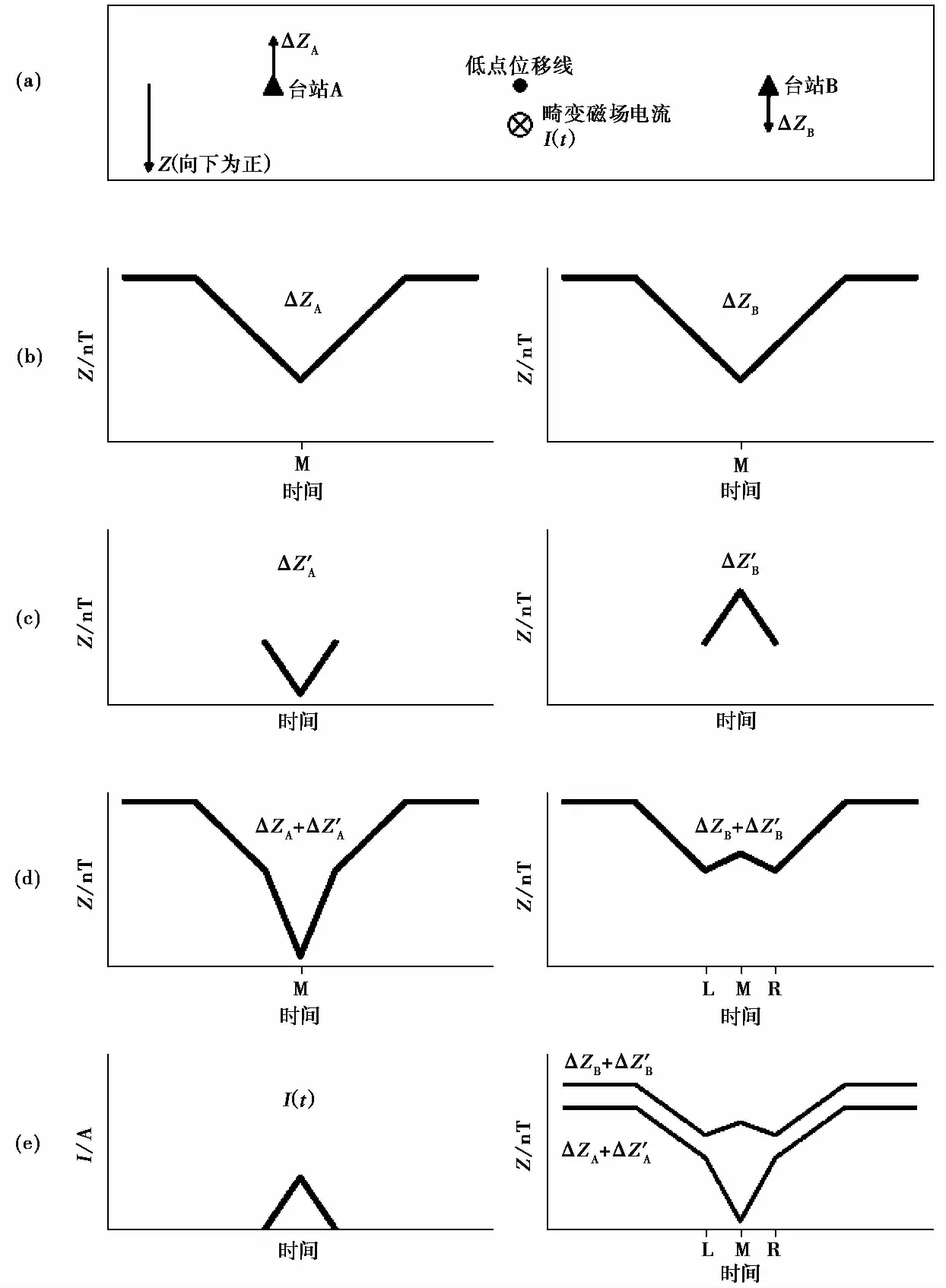

地磁低点位移异常的典型特征是正常“V”型地磁垂直分量日变化曲线(图1(b))受到反相位畸变影响(图1(c))变为“W”型,“W”型中间的倒“V”与正常的“V”型互为反相位,低点时间由标记点M左移至L或右移至R(图1(d)),由毕奥-萨伐尔定律可知,低点位移线两侧地磁垂直分量出现反相位畸变是因为低点位移线下方存在电流分布(图1(a))(冯志生等,2009),畸变持续时间反映的是正午前后电流的持续时间(图1(e))。

图1 地磁低点位移机理定性解释示意图

日变化空间相关法(冯志生等,2005)的基本原理是计算两个台站地磁垂直分量日变化的相关系数,相关系数与两台间日变化曲线的一致性呈正相关,与反相位畸变的幅度、持续时间呈负相关。相关系数越接近1,说明两台曲线变化基本一致,无明显反相位畸变; 当反相位畸变出现时,畸变幅度越大、持续时间越长,相关系数就越小。相关系数的这一特性为我们提供了一种定量计算低点位移异常畸变幅度与持续时间的途径,为评估低点位移异常的可靠性提供了依据。

地球自西向东旋转,因此自东向西经度每相差15°,地磁场的变化会延迟1h。由于该延迟的存在,即使地磁场Z分量变化基本相同的两个台站,也会因为地理位置上的经度差造成相关系数下降,对数据按经度做时差校正可避免该问题。但本文方法并未进行时差校正,原因为:①本文尽量选择经度差较小的台站进行计算,从而将时差减到最小; ②地磁场Z分量的反相位畸变是没有时差的,在全国范围内同时出现,因此对观测数据进行时差校正反而会破坏反相位畸变信息。

1.2 数据处理方法

将全国地磁台观测到的地磁垂直分量北京时的低点时间标注在中国地图上,如果存在两个或两个以上区域满足如下条件,那么认为当日出现了低点位移异常:①各区域内低点时间基本一致; ②各区域之间低点时间存在2h以上差距,形成明显的低点时间分界线(分界线也被称为“低点位移线”)。

确定低点位移线的空间位置后,选取低点位移线两侧多组“台站对”,“台站对”的2个台站应跨越位移线,一般情况下间距为200~1000km,经度差在5°以内。

对所选台站异常日的地磁日变化数据进行预处理,避免错误或缺失的观测数据对最终计算结果造成影响,参加计算的台站数据应为无缺数或缺数小于4h的观测数据,在计算前对其进行去台阶、线性插值及48阶富氏拟合处理,以减少仪器本身对观测数据的影响。计算时使用仪器记录的分钟值数据,全天24h共1440个分钟值,对于采样率高于每分钟一次的磁力仪,需先计算出其分钟值数据。

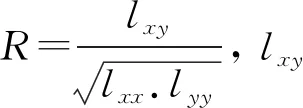

按上述公式分别计算各“台站对”的相关系数,再对所有“台站对”相关系数求均值,记为Ra(图2)。

图2 相关系数均值Ra计算示意图

在本文研究的162次低点位移异常中,大部分异常线穿越整个中国大陆,最长可超过5000km,最短也有数百千米。若只关注低点位移线两侧的某一组“台站对”,则无法反映整条低点位移线两侧反相位的整体特征,即使出现某“台站对”为负相关的情况,也不代表整条异常线两侧均为负相关,因为低点位移线不同位置两侧的反相位畸变会因地下介质的不同和可能存在的干扰而发生改变。因此,应沿低点位移线两侧选取多组“台站对”并计算平均值,此时得到的是整条低点位移线两侧反相位畸变的整体特征,反映的是地下畸变电流的整体特征,同时也抑制了干扰。本文将相关系数均值Ra作为判断低点位移异常可靠性的定量化指标。

2 计算结果与分析

2.1 计算结果

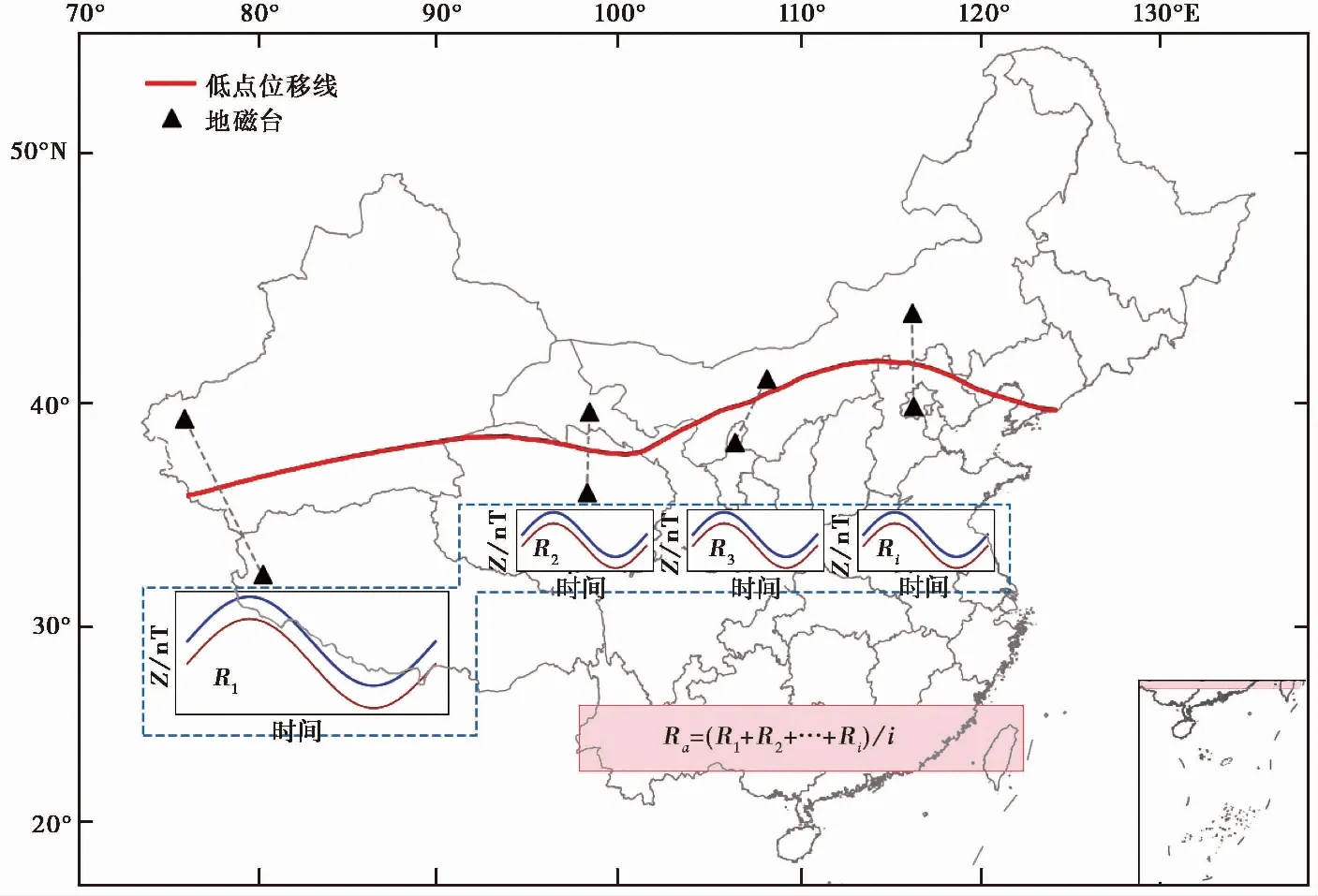

本文选取了2008年1月1日—2018年7月31日全国地磁资料用于研究,期间有162个自然日出现低点位移异常,约占自然日总数4%。162次异常中有63次对应地震(异常出现后2个月内,在异常线两侧300km中国大陆范围内有MS5 以上地震发生),异常报对率为39%,与前人统计结果基本一致(解用明等,2000)。对162次低点位移异常进行日变化空间相关法计算,得到每次异常的相关系数均值Ra,统计Ra在各取值区间内的异常报对率并绘制成图(图3)。

图3 相关系数均值Ra与异常报对率的关系

从图3 中可以看出异常报对率在Ra=0.73处有明显变化,有15次低点位移异常的Ra在[0.64,0.73]区间内,其中有11次对应地震,异常报对率为73%(有震异常/所有异常); 有33次异常的Ra在[0.74,0.83]区间内,其中有11次对应地震,异常报对率为33%。

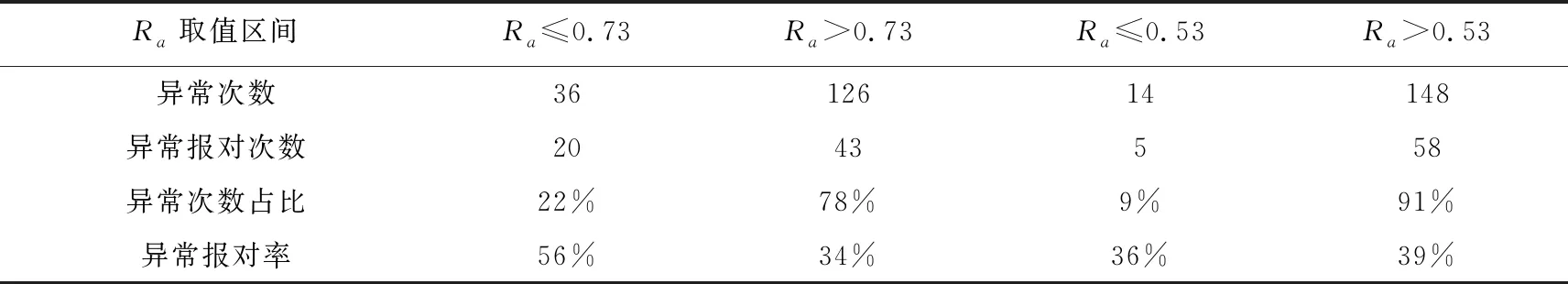

在162次低点位移异常中,有126次异常的相关系数均值Ra大于0.73,占异常总数的78%,其中仅有43次对应地震,异常报对率为34%; 有36次异常的相关系数均值Ra小于等于0.73,占异常总数的22%,其中有20次对应地震,异常报对率为56%。对于Ra≤0.73和Ra>0.73两部分异常,前者次数为后者的29%,前者报对率为后者165%。

异常报对率在Ra=0.53处也存在变化,有4次异常的Ra在[0.44,0.53]区间内,其中仅有1次对应地震; 有7次异常的Ra在[0.54,0.63]区间内,其中有4次对应地震。Ra≤0.53的异常仅占异常总次数的9%,异常报对率为36%;Ra>0.53的异常仅占异常总次数的91%,异常报对率为39%。Ra≤0.53和Ra>0.53两部分异常在报对率上差距不大,并且前者的异常次数过少,仅有14次,为后者的1/10,不能反映Ra与异常报对率的真实关系,这可能与震例总数偏少有关。

表1 低点位移异常报对率与异常相关系数均值Ra取值关系

2.2 结果分析

统计显示,在Ra=0.73和Ra=0.53处,异常报对率出现了明显的变化。但是将Ra=0.53 作为判定低点位移异常可靠性的阈值是不合适的,因为Ra≤0.53和Ra>0.53两部分异常在报对率上差距不大,分别为36%和39%,未达到减小异常虚报率的目标。

本研究中的162次低点位移异常的原始报对率为39%,若将Ra=0.73作为判定低点位移异常可靠性的阈值,Ra≤0.73和Ra>0.73两部分异常报对率分别为56%和34%,呈现出明显差距,前者的异常报对率大于原始报对率,较原始报对率提高了44%。相关系数均值较低的异常更有可能对应地震,说明地磁场畸变程度越高,对应地震的概率越大,这与地磁低点位移法的内在逻辑是一致的。因此,认为Ra≤0.73的异常是可靠、合理的。

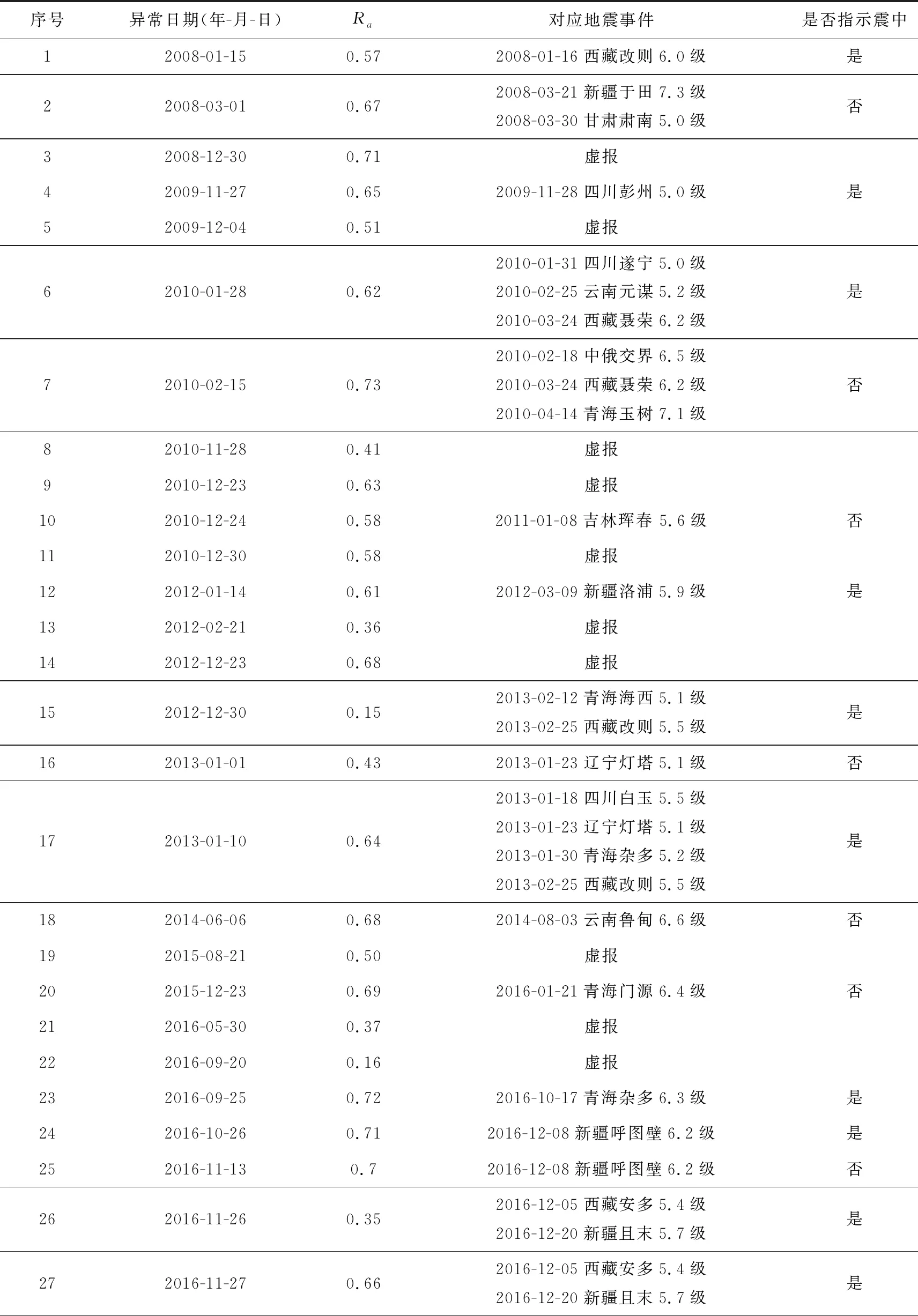

表2列出了Ra≤0.73的36次可靠异常,其中包含20次异常为有震异常,有震异常中有12次异常对应的地震最靠近相关系数最小的“台站对”,这意味着有60%的有震异常可以基于相关系数最小的“台站对”指示出未来大致震中。“台站对”的相关系数反映的是两台地磁场日变化曲线的反相位畸变程度,地震常发生在相关系数最低的“台站对”附近,说明地震发生在反相位畸变程度最大的位置,这与地下畸变电流可能触发地震的认识是一致的。但还存在一些相关系数最低的“台站对”不在未来震中附近的情况,这可能是因为此时的反相位畸变信息不是地震前兆信息,如“台站对”受到了干扰等。

表2 可靠异常及对应地震信息

3 结论与讨论

2008年1月1日—2018年7月间共出现低点位移异常162次,其中99次无地震对应,虚报率超过60%,地磁低点位移法过高的虚报率说明异常的可靠性较低,因此该方法较难得到应用。本文沿各条低点位移线选取两侧符合条件的台站,计算得到了各“台站对”的相关系数及相关系数均值Ra,并分析了Ra与异常报对率在统计学上的关系,认为将Ra≤0.73的异常确认为可靠异常是合理的,异常报对率从原始的39%增至56%,改善了低点位移法的实用性;Ra>0.73的异常的报对率降至34%,有利于对无震的预测。

值得讨论的是,Ra在[0,0.33]和[0.44,0.53]区间内的异常报对率不高,这可能是由于低点位移异常样本容量有限造成的,上述区间是各个统计区间中样本数最小的2个区间。此外,中国地磁台站存在分布不均匀的特点,而大陆西部较低的台站密度带来的问题是,过大的台间距不能很好地约束低点位移线走向,从而增加了地磁低点位移法预测地震震中的难度。

致谢:冯志生研究员在本研究开展和论文撰写过程中给予了重要的帮助与指导,在此表示感谢。