异色瓢虫对豌豆蚜的捕食效应

2022-01-28崔亚琴

崔亚琴,王 拓,高 洁

(1.山西省林业和草原科学研究院,山西 太原 030012;2.中国科学院空天信息创新研究院,北京 100101;3.山西省林业和草原技术推广总站(有害生物防治检疫总站),山西 太原 030002)

豌豆蚜(Acyrthosiphon pisumHarris)属于半翅目(Hemiptera)蚜科(Aphididae),主要危害豌豆(Pisum sativum)、扁豆(Lablab perpureus)和蚕豆(Vicia faba)等豆科类植物,以成蚜和若蚜群集于叶片背面和嫩梢上吸食汁液,使得叶片卷缩、变黄,节间缩短,严重影响豆类植株发育,甚至造成全株枯死[1-3]。由于蚜虫繁殖能力强,防控困难,一直以来主要以化学防治为主,但长期过量使用化学药剂,必然会引起抗药性和农药残留等问题,对生态环境造成危害[4]。

目前,利用天敌昆虫的生物防治是实现绿色农业和可持续发展的有效途径[5]。异色瓢虫(Harmoniaaxyridis(Pallas))属于鞘翅目(Coleoptera)瓢甲科(Coccinellidae),对同翅目(Homoptera)蚜虫、蚧虫、木虱和粉虱等以及鞘翅目(Coleoptera)、鳞翅目(Lepidoptera)、膜翅目(Hymenoptera)和双翅目(Diptera)昆虫幼虫和蛹等具有较强的捕食能力和控制作用,是一种非常重要的捕食性天敌昆虫[6-8]。在异色瓢虫捕食蚜虫的功能反应方面研究较多,如对豆蚜(Aphis carvines)、豌豆修尾蚜(Megoura japonica)、烟蚜(Myzus persicae)、槐蚜(Aphis sophoricola)、雪松长足大蚜(Cinara cedri)等蚜虫的捕食功能反应[1,9-13],试验的异色瓢虫一般都是通过不同蚜虫饲喂获得的种群。杜军利等[2]研究了异色瓢虫和多异瓢虫的雌成虫对2 种色型豌豆蚜的捕食功能和偏好性,但尚未开展异色瓢虫幼虫和雄成虫对豌豆蚜的捕食效应研究。

本研究采用筛选出的最优人工饲料对异色瓢虫进行饲喂,观察异色瓢虫各虫态对不同密度豌豆蚜的捕食功能,以期对人工繁殖的异色瓢虫的捕食反应进行评价,为下一步田间释放人工繁育的异色瓢虫应用技术提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试虫源

2018 年在山西襄汾有害生物天敌繁育基地实验室内,采用人工饲料饲喂异色瓢虫[14],使其建立种群,以供试验需要。

1.2 试验条件

试验在温度(26±2)℃,相对湿度65%~75%,光照16L∶8D条件下进行。将豌豆蚜成虫接种于新种植的蚕豆植株上进行生长繁殖,为防止其他豌豆蚜的干扰,将蚕豆植株放置于养虫笼中,隔离饲养3代后供作试验。

1.3 试验方法

将供试单头不同龄期异色瓢虫放入到一个玻璃指形管中(d=3.2 cm,h=9.6 cm),饥饿处理24 h后进行试验。利用室内繁殖的Ⅲ~Ⅳ龄豌豆蚜若蚜作为猎物,分别于每管放入20、50、80、110、140头豌豆蚜,共设5个密度处理,重复5次。24 h后记录豌豆蚜的剩余量,并计算异色瓢虫的捕食量。

1.4 数据处理及分析方法

功能反应是指一头捕食者(即天敌)在一定时间内的捕食量对猎物密度变化的反应[15],加拿大昆虫学家HOLLING[16]将功能反应分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型共3种类型。大量的科学研究表明,大多数捕食性昆虫和寄生性昆虫的功能反应,采用HollingⅡ型方程可以很好地拟合,此方程也称为圆盘方程。

式中,N0为供试猎物密度,Na为捕食猎物数量,Tt为试验时间,a为瞬时攻击率,Th为处置1 头猎物的时间。

在式(1)中,把试验观察到的捕食量可以折算成单位时间内的捕食量(Tt为1 d),则式(1)可简化成式(2)。

寻找效应是指在捕食过程中捕食性天敌对猎物产生攻击的一种行为效应。这种效应的大小与猎物密度和天敌本身有密切关系[10,17]。昆虫学家HOLLING[16]认为,捕食者的食欲是有限的,不可能无限增大,在一定的空间范围和猎物不同密度条件下,猎物被捕食者找到的时间不尽相同,那么寻找效应就不是一个常数,它会随猎物种群密度的增加而降低[18]。因而,依据HOLLING[16]理论,提出了寻找效应与猎物密度之间存在一定关系。

采用Anaconda 软件进行数据处理,使用SPSS 19.0软件采用最小显著性差异法(LSD)进行单因素方差分析,通过卡方检验来推断此捕食功能反应是否符合HollingⅡ模型。

2 结果与分析

2.1 异色瓢虫对豌豆蚜的捕食功能反应

不同豌豆蚜密度下不同虫态异色瓢虫的日捕食量如表1所示。

表1 不同豌豆蚜密度下不同虫态异色瓢虫的日捕食量Tab.1 Daily predation of different stages of H.axyridis on A.pisum 头

异色瓢虫Ⅰ~Ⅳ龄的幼虫和雌雄成虫对豌豆蚜的日捕食量基本上是随豌豆蚜密度的增加而增加;不同龄期幼虫的捕食量随异色瓢虫龄期的增加而增大,幼虫的捕食量显著低于成虫,尤其是低龄幼虫(表1)。

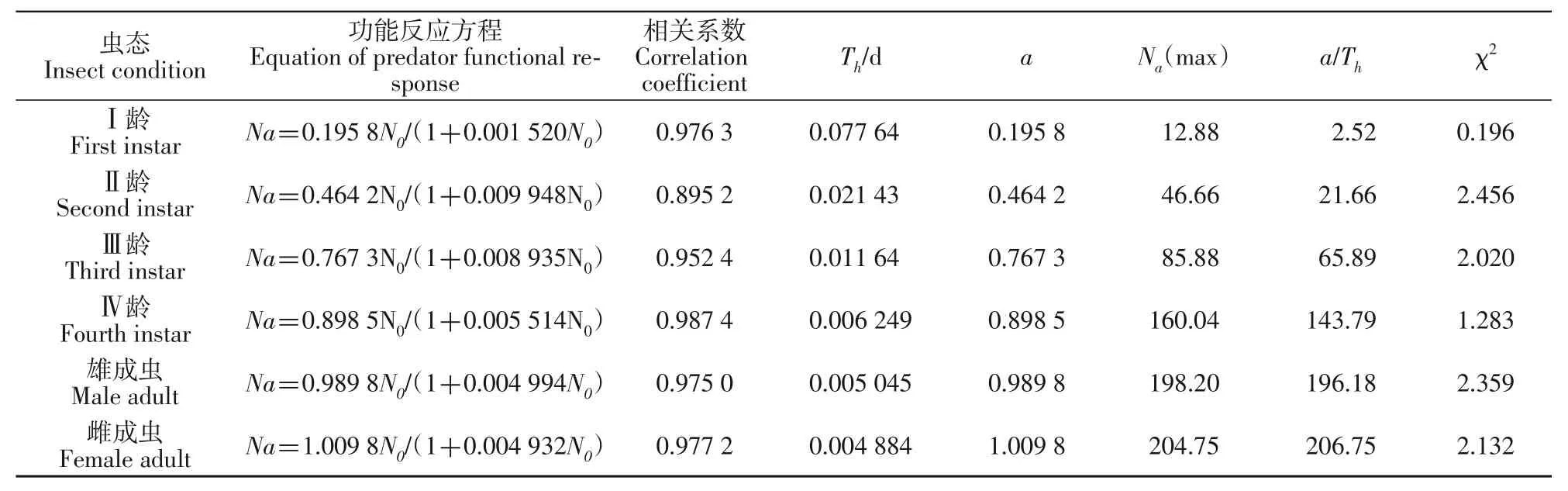

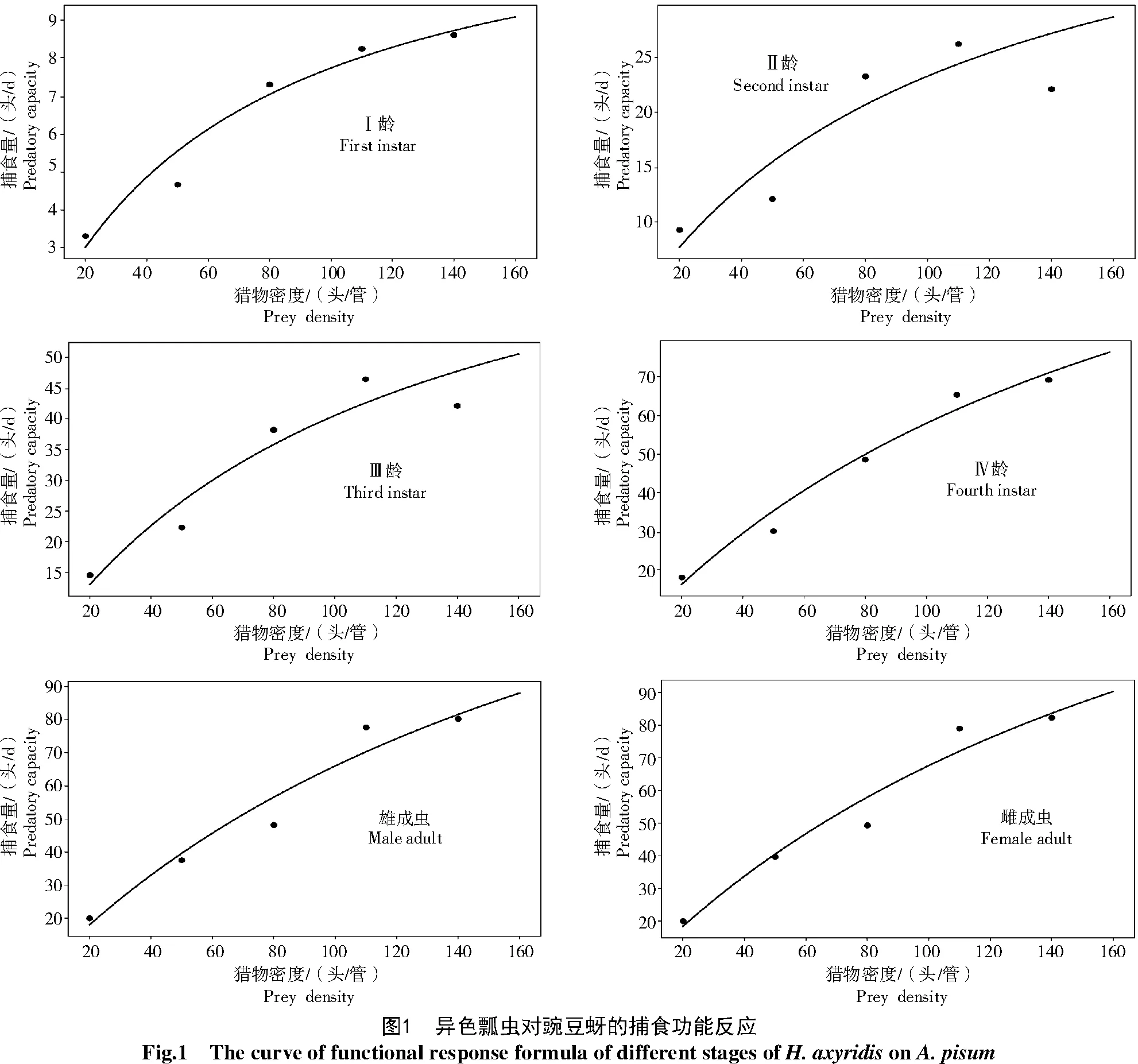

当豌豆蚜超过一定密度范围后,异色瓢虫不同龄期幼虫和雌雄成虫捕食量增加较为缓慢,二者呈负加速曲线(图1 和表2)。通过拟合结果可以看出,异色瓢虫Ⅰ龄、Ⅱ龄、Ⅲ龄、Ⅳ龄幼虫和雌雄成虫对豌豆蚜的捕食功能反应均为HollingⅡ型(P<0.05,自由度=4)。

从表2 可看出,成虫的瞬间攻击率(a)较Ⅰ龄、Ⅱ龄、Ⅲ龄和Ⅳ龄幼虫大,而Ⅳ龄幼虫较其他低龄幼虫瞬间攻击率大;雌成虫的处理猎物时间(Th)最短,其次是雄成虫,Ⅰ龄所需时间最长。功能参数a/Th的值可以反映出捕食者对猎物的控制能力,该值越大,表明捕食者对猎物的控制能力越强。异色瓢虫Ⅰ~Ⅳ龄幼虫以及雌雄成虫的a/Th值大小排序为雌成虫>雄成虫>Ⅳ龄>Ⅲ龄>Ⅱ龄>Ⅰ龄,成虫对豌豆蚜的控制作用最强,Ⅳ龄幼虫次之,但低龄幼虫的控制作用较差,特别是Ⅰ龄幼虫基本上不具备对猎物的控制能力。

表2 不同虫态异色瓢虫对豌豆蚜的功能反应方程Tab.2 Equation predator functional response in different stages of H.axyridis on A.pisum

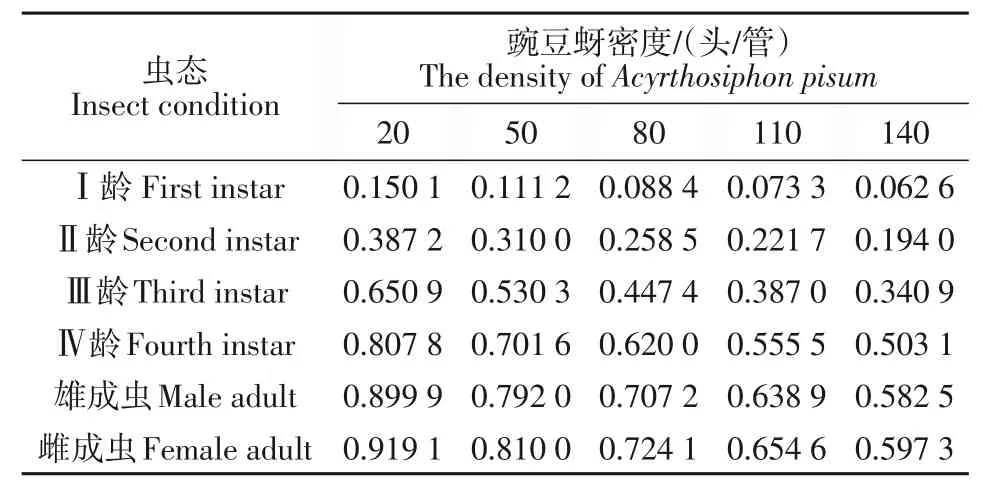

2.2 异色瓢虫对豌豆蚜的寻找效应

在不同豌豆蚜密度下,异色瓢虫不同虫态对豌豆蚜的寻找效应如表3 所示,随豌豆蚜密度的增加,异色瓢虫各龄期幼虫和雌雄成虫对豌豆蚜的寻找效应降低;在相同的豌豆蚜密度条件下,雌雄成虫对豌豆蚜的寻找效应均高于幼虫,Ⅳ龄幼虫对豌豆蚜的寻找效应则高于其他低龄幼虫。

表3 不同密度豌豆蚜与异色瓢虫寻找效应间的关系Tab.3 Relationship between density of A.pisum and searching effect of H.axyridis

3 结论与讨论

本研究中,异色瓢虫雌雄成虫和Ⅳ龄幼虫对豌豆蚜的捕食控制能力较强,Ⅰ龄幼虫基本上不具备对猎物的控制能力,这可能是因为各龄期幼虫随着龄期的增长其捕食量逐渐增大,Ⅳ龄幼虫的捕食能力强于其他低龄幼虫。随豌豆蚜密度的增加,各龄期幼虫和雌雄成虫的捕食量随之增大,当豌豆蚜超过一定密度范围后,异色瓢虫的捕食量增加较为缓慢并趋于稳定,为逆密度制约关系,因而利用HollingⅡ圆盘方程的拟合结果较为理想,并建立异色瓢虫对豌豆蚜的捕食功能反应模型。经人工饲料喂饲的异色瓢虫各龄期幼虫和雌雄成虫对豌豆蚜的捕食功能反应均符合HollingⅡ模型,圆盘方程的理论值与实测值拟合较好,说明可以通过模拟方程来描述异色瓢虫各龄期幼虫及成虫的捕食功能反应情况。异色瓢虫各龄期幼虫和雌雄成虫对豌豆蚜的日捕食量存在较大差异,雌成虫的捕食能力最强,成虫对豌豆蚜的捕食能力要强于幼虫,这与异色瓢虫对异毛真胸蚜、豆蚜和豌豆修尾蚜的捕食功能反应结果一致[6,12,19],但与异色瓢虫对烟蚜捕食能力最强的为Ⅳ龄幼虫的研究结果不一致[20]。这可能是由于捕食猎物的种群不同导致对异色瓢虫不同虫态产生了捕食能力的差异。

随豌豆蚜密度的增加,异色瓢虫各龄期幼虫和雌雄成虫对豌豆蚜的寻找效应相应降低;在相同的豌豆蚜密度条件下,雌雄成虫对豌豆蚜的寻找效应均高于幼虫,Ⅳ龄幼虫对豌豆蚜的寻找效应则高于其他低龄幼虫。这与异色瓢虫Ⅳ龄幼虫对豌豆蚜的寻找效应高于其他低龄幼虫的研究结果相一致[10,19]。

本研究是在室内进行的,捕食者(异色瓢虫)与猎物(蚜虫)均处于一个相对简单而封闭的系统内,其生存条件区别于自然环境。因而,本研究结果与自然条件下天敌的捕食情况相比势必存在一定的差异。在此研究基础上,需要开展田间(林间)释放天敌试验,应根据害虫的密度和发生面积,来确定最佳的释放异色瓢虫数量、虫态和位置,同时也要考虑环境条件,以提高天敌对害虫的控制能力,以期为利用异色瓢虫生物防治提供技术指导和参考依据。