免耕轮作对西北荒漠绿洲小麦、玉米产量和光合特性的影响

2022-01-28杨彩红耿艳香伏星舟严长庚赵宇浩罗永忠

杨彩红,耿艳香,伏星舟,严长庚,赵宇浩,罗永忠,柴 强

(1.甘肃农业大学林学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省干旱生境作物学重点实验室/甘肃农业大学农学院,甘肃 兰州 730070)

西北绿洲灌区光热资源丰富、适合发展间作套种,然而传统间作套种由于耗水量过大及区域内资源性缺水严重影响到该种植模式的应用[1]。传统的精耕细作加剧了土地沙化和生产力水平的降低[2,3],严重影响了农业的进一步发展。基于少动土、少裸露、少污染、高保蓄、高效益原理的保护性耕作[4],在尽量减少农田养分的非生产性消耗同时可提高作物水分利用效率、有效减少农田扬尘、改善生态环境[5-7]。合理利用少耕、秸秆覆盖及少耕结合秸秆覆盖的保护性耕作技术,能够有效保护农业生态环境[8]、提高作物叶绿素含量和光合速率[9]、提高作物产量[10]、改善土壤性状[11-14],是实现生态环境脆弱区作物增产、稳产和生态环境保护的可行措施之一。如何充分利用现有的耕地资源、减少由于深度耕作引起的土壤质量下降,在现有耕地面积的基础上提高土地生产力、开发荒漠绿洲区的农业生产潜力已成为我国农业可持续发展的重大课题。以提高农田周年产出、促进生态安全为主要目标,在总结间套复合种植研究与实践经验的基础上[15],为最大限度规避不恰当的耕作方式对生态脆弱区自然环境的进一步破坏,开展荒漠绿洲区长期轮作模式下不同耕作对当地多熟种植农田生态环境效果方面的研究。本研究通过开展不同耕作模式下作物群体的光合特性、叶片叶绿素含量及产量性状等影响的差异,旨在筛选免耕留茬耦合轮作的最佳模式,以期为构建河西荒漠绿洲区生态保护与高产高效栽培提供理论依据与技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验于2016—2018年在甘肃省武威市凉州区黄羊镇甘肃农业大学校地联合绿洲农业科研教学基地进行。试验基地位于河西走廊东端(102°64′E,37°30′N),属典型的内陆荒漠季风气候区,海拔1 506 m,年均气温约7.2℃,年均降水量约为156 mm,多年平均无霜期156 d,年均蒸发量约为2 400 mm,≥0℃的积温为3 513.4℃、≥10℃的积温为2 985.4℃,年太阳辐射总量504~630 kJ·cm-2,麦收后≥10℃有效积温1 350℃,属于典型的两季不足、一季有余绿洲农业生产区。试区土壤为厚层灌漠土,2016年试验开始前0~20 cm土层土壤容重为1.57 g·cm-3,土壤有机质含量为12.50 g·kg-1,全氮、全磷分别为0.68、1.42 g·kg-1,pH值8.2。

1.2 试验设计

田间定位试验开始于2016年3月,试验设种植模式和耕作方式2个因子,共计6个处理,每个处理3次重复,田间随机排列,18个小区,小区面积110 m2,具体试验设计见表1,包括小麦/玉米→小麦/玉米、小麦-冬油菜→玉米、小麦→玉米3种轮作模式和免耕留茬、传统耕作两种耕作方式。

表1 不同试验处理设置Table 1 Experimental design for different treatment

供试春小麦品种为宁春4号,单作播种密度为675万粒·hm-2,行距12 cm;间作播种密度为375万粒·hm-2,带宽80 cm,种6行,行距12 cm。播种时间分别为2016年3月29日、2017年3月25日、2018年3月28日,收获时间分别为2016年7月20日、2017年7月26日、2018年7月17日。小麦收获后于8月中、下旬复种冬油菜,冬油菜品种为陇油6号,开沟条播,播深4 cm左右,深浅一致,行距20 cm,株距10 cm,播后及时沿播种沟镇压保墒,此后常规管理;试验中冬油菜只起到冬季覆盖的作用,不计产,下季作物播种前收获冬油菜,直接将冬油菜翻耕还田。供试玉米品种为先玉335,覆膜,单作播种密度82 500株·hm-2,行距40 cm,株距30 cm,间作密度52 500株·hm-2,行距40 cm、株距24 cm,播种时间分别为2016年4月23日、2017年4月22日、2018年4月15日,收获时间分别为2016年9月15日、2017年9月27日、2018年9月26日。单作小麦及间作小麦带施纯N 225 kg·hm-2、纯P2O5150 kg·hm-2,全做基肥;复种冬油菜于返青期施纯氮225 kg·hm-2;单作和间作玉米施纯N 360 kg·hm-2,按基肥∶大喇叭追肥∶灌浆期追肥=3∶6∶1分次施入,纯P2O5225 kg·hm-2,全做基肥。各处理冬灌水均为1 200 m3·hm-2,生育期内,小麦苗期、孕穗期、灌浆期分别补灌750、900、750 m3·hm-2;玉米拔节期、大喇叭口期、抽雄吐丝期、开花期、灌浆期分别补灌900、750、900、750、750 m3·hm-2。

1.3 测定指标与测定方法

1.3.1 光合参数 采用美国Li-Cor公司生产的Li-6400型便携式光合系统测定仪,分别于小麦灌浆期、玉米吐丝期选择晴朗无风的天气,在9∶00—11∶00自然光照下测定作物叶片的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)和胞间二氧化碳浓度(Ci)。小麦在各处理小区中间位置随机选取15株小麦旗叶测定,玉米在各小区中间随机选取5株玉米穗位叶进行测定。

1.3.2 叶绿素含量 分别在小麦灌浆期、玉米吐丝期,用手持叶绿素测定仪YLS-501测定叶绿素含量[16]。

1.3.3 产量 小麦、玉米成熟后,实收测产,3个重复。分别在各小区选取20株小麦进行室内考种,调查小麦穗长、小穗数、穗粒数、千粒重;选取10株玉米,调查其穗位高、穗长、秃尖长、穗粗、穗粒数、百粒重。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2016整理、汇总数据,采用SPSS 20.0软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 免耕轮作对作物叶片光合气体交换参数的影响

2.1.1 净光合速率(Pn)及蒸腾速率(Tr) 从图1可以看出,2016—2018年,不同耕作方式间作物叶片的净光合速率(Pn)差异不明显;与相应的传统耕作相比,NT1-W、NT1-M、NT2、NT3处理叶片净光合速率的增幅分别为-6.08%~11.22%、-2.13%~7.07%、-5.73%~0.96%、-5.86%~10.84%。不同种植模式之间,间作玉米叶片的Pn相对高于其他处理,小麦/玉米(T1)和小麦-冬油菜→玉米(T2)处理叶片Pn在2016、2017、2018年较小麦→玉米(T3)的增幅分别为4.92%、-0.39%、-0.17%和2.31%、1.44%、2.26%,T2处理叶片Pn高于其他两种种植模式。可见,作物叶片Pn在免耕处理与传统耕作间无明显差异,这说明免耕并未使作物叶片的净光合速率发生明显下降。

注:W-小麦,M-玉米;图柱上不同小写字母表示处理间差异达到5%显著水平,下同。Note:W-wheat,M-maize.Different lowercase letters on the columns indicate that significant differences between treatments at 5% levels,the same in the following figures.图1 不同处理下作物叶片净光合速率的变化Fig.1 Variation of photosynthetic rate under different treatments

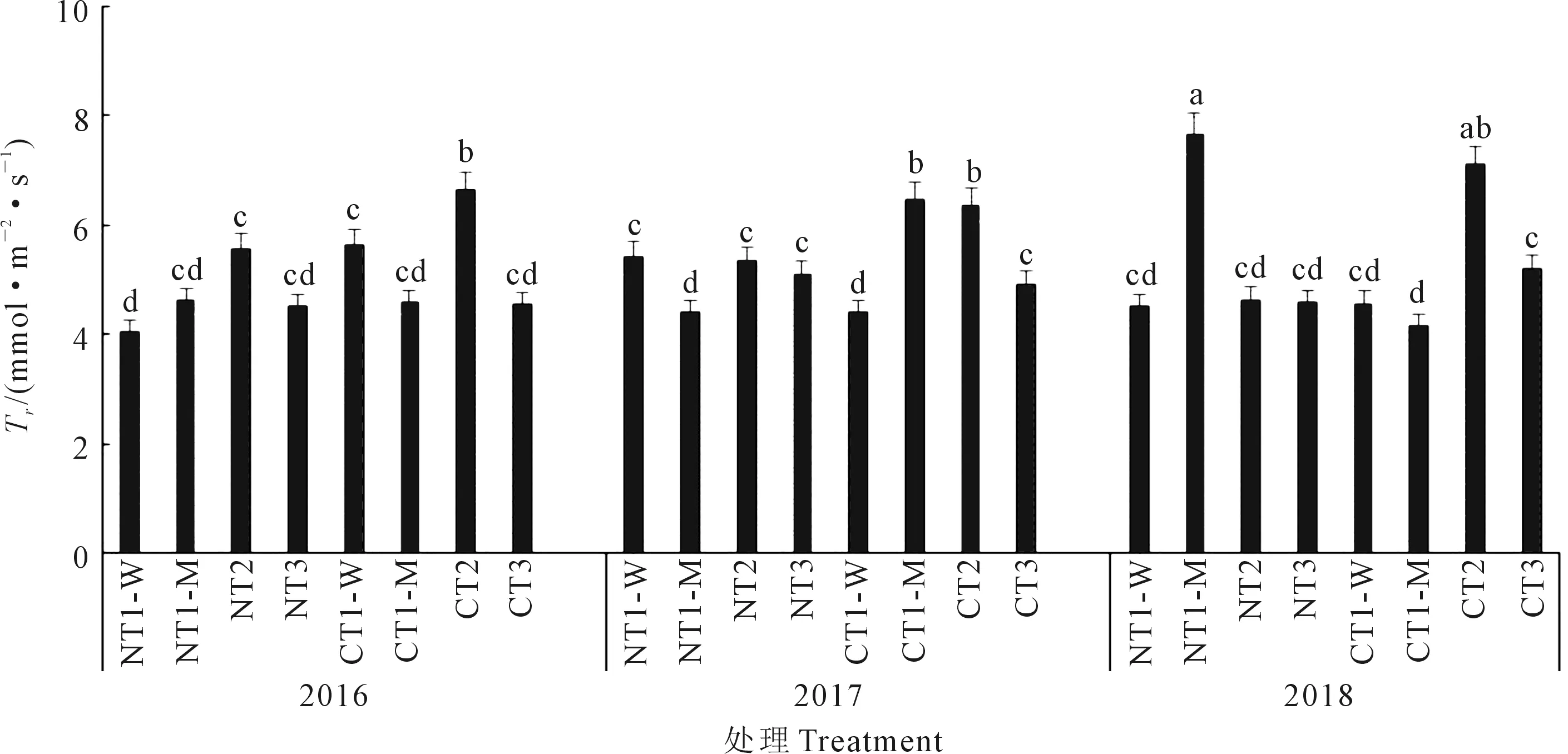

从图2可以看出,不同处理作物蒸腾速率在不同年份间变化趋势大致相同,但各处理间由于作物类型的不同有所差异。不同耕作方式之间,除2017年NT1-W和 2018年NT1-M处理的Tr分别高于相应的传统耕作处理外,其余各处理表现为免耕处理的Tr低于相应的传统耕作处理,这可能与间作群体作物的生长特性有关。不同种植模式之间,T1和T2处理作物叶片的Tr明显高于T3处理,2016年和2017年,T1、T2处理作物叶片的Tr分别较T3处理增加了4.19%、34.66%和3.41%、17.10%,这可为作物轮作倒茬同时进行免耕处理、减少奢侈蒸腾、提高作物的水分利用效率提供了理论基础。

图2 不同处理下作物叶片蒸腾速率的变化Fig.2 Variation of transpiration rate under different treatments

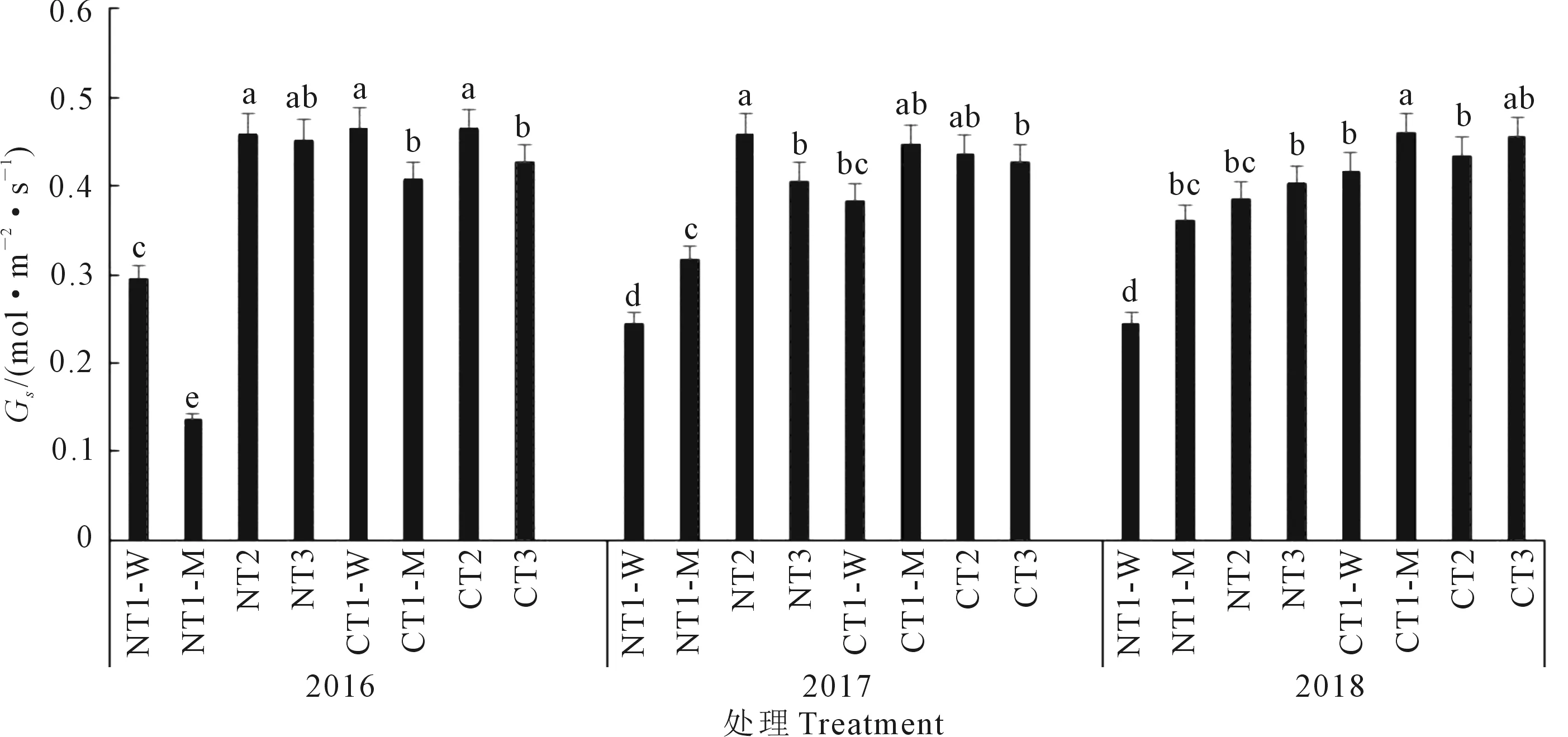

2.1.2 气孔导度(Gs)及胞间CO2浓度(Ci) 气孔既是光合作用吸收空气中CO2的入口,也是水蒸气逸出叶片的出口,它在控制碳的吸收和水分损失的平衡中起着重要的作用。如图3所示,不同年份不同处理间变化不一致,且差异不显著;不同处理作物叶片Gs在2016、2017年间的变化无明显规律;与相应传统耕作处理相比,2018年NT1-W、NT1-M、NT2、NT3处理叶片Gs的降幅分别为41.08%、10.14%、-10.18%、15.57%,除T1处理外,其他处理的差异未达到显著水平。不同种植模式之间,除2018年T2处理低于T3处理外,T2处理叶片Gs均高于T1和T3处理,2016、2017、2018年,T2处理叶片Gs分别较T1和T3处理增加了29.36%、22.27%、9.61%和4.78%、7.07%、-4.58%。

图3 不同处理下作物叶片气孔导度的变化Fig.3 Variation of stomatal conductance under different treatments

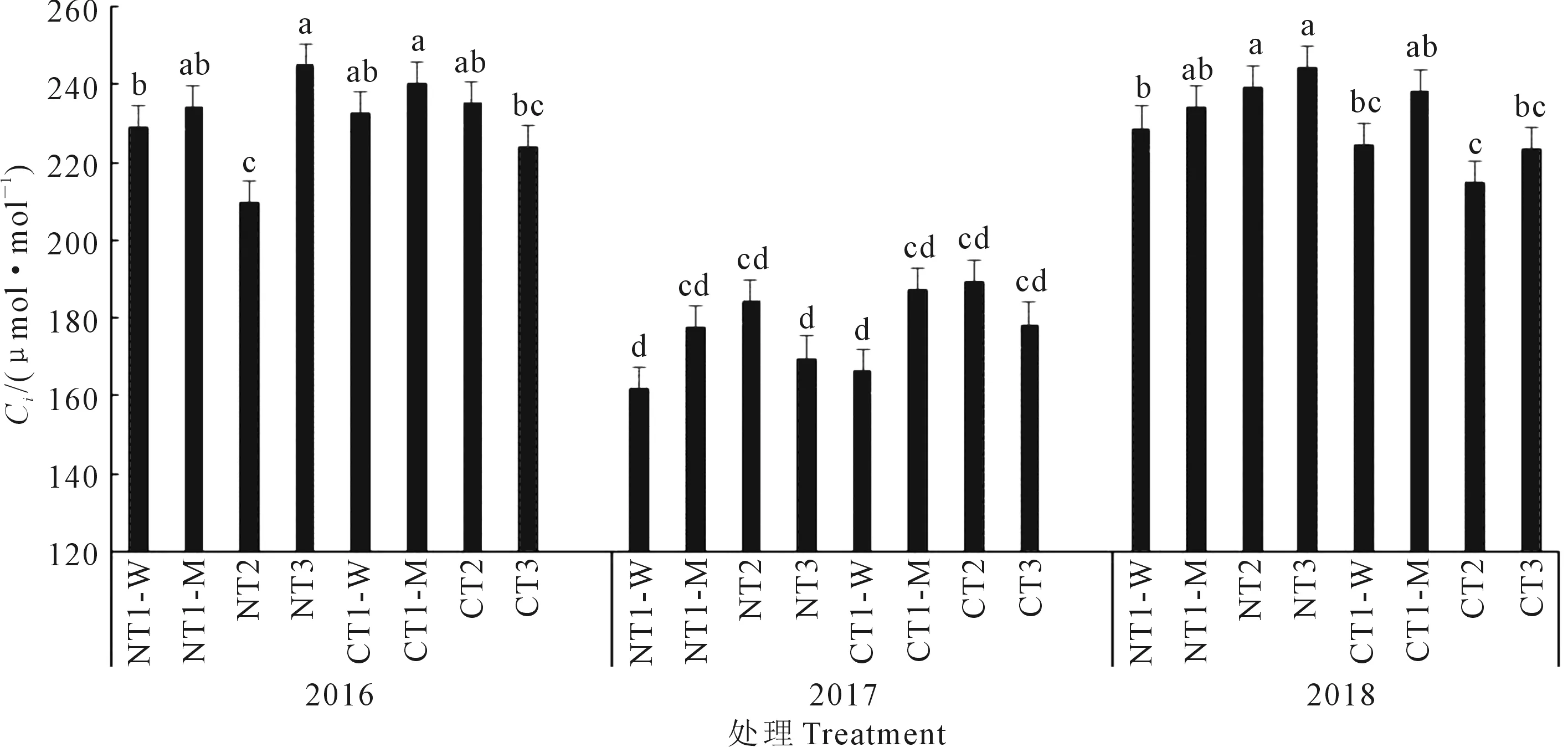

田间条件下,空气中的CO2浓度往往不能满足植物旺盛光合作用的需要,CO2的供应成为光合作用的一个重要限制因素。如图4所示,不同年份不同种植模式之间的差异变化不一致,其中,不同耕作方式之间,除2018年T2和T3处理外,免耕处理作物叶片的Ci均低于相应的传统耕作处理。2016—2018年,NT1-W、NT1-M、NT2、NT3处理叶片的Ci较相应传统耕作处理的降幅分别为1.56%~2.27%、1.74%~5.53%、2.77%~23.64%、0.01%~5.11%,差异未达到显著水平。

图4 不同处理下作物叶片胞间CO2浓度的变化Fig.4 Variation of intercellular CO2 concentration under different treatments

2.1.3 叶片水分利用效率(WUE) 从图5可以看出,不同耕作方式下,小麦间作玉米叶片水分利用效率较高,以2017年免耕和2018年传统耕作间作玉米的叶片水分利用效率最高;其中,2017年NT1-M处理玉米叶片的水分利用效率(WUE)分别较NT2、NT3处理增加了22.56%、21.06%;2018年CT1-M处理作物叶片WUE分别较CT2、CT3处理增加了42.52%、23.41%。不同耕作方式之间,2017年各处理之间变化不一致;2016、2018年,除NT1-M处理外,NT1-W、NT2、NT3处理叶片WUE较相应传统耕作处理的增幅分别为23.96%、14.03%、11.55%和12.50%、30.96%、7.08%,表明免耕对作物具有一定的节水效应。

图5 不同处理下作物叶片水分利用效率的变化Fig.5 Variation of leaf water use efficiency under different treatments

2.2 免耕轮作对作物叶片叶绿素含量的影响

从图6可以看出,不同耕作方式之间,除2016年CT3处理低于免耕处理外,前两年其他处理传统耕作叶片叶绿素含量均高于相应的免耕处理;随着种植年限的增长,2018年,除CT1-M处理外,其他处理叶片的叶绿素含量则表现为免耕高于传统耕作处理,NT1-W、NT1-M、NT2、NT3处理叶片叶绿素含量较相应传统耕作处理的增幅分别为3.59%、-0.40%、3.14%、5.22%。不同种植模式间,小麦-冬油菜→玉米(T2)中作物叶片的叶绿素含量相对高于小麦/玉米→小麦/玉米(T1)和小麦→玉米(T3)处理;2016—2018年,与T2处理相比,T1-W、TI-M、T3处理作物叶片叶绿素含量的降幅分别为1.35%~9.12%、2.78%~15.07%、-1.30%~15.85%。说明免耕轮作处理尤其是小麦-冬油菜→玉米可提高作物叶片叶绿素含量,延缓其衰老,有利于作物灌浆期的光合生产。

图6 不同处理下作物叶片叶绿素含量的变化Fig.6 Variation of leaf Chlorophyll content under different treatments

2.3 免耕轮作对作物产量及产量性状的影响

2.3.1 小麦产量及产量性状 由表2可以看出,2016年,除千粒重外,传统耕作各项产量性状均高于免耕处理;与相应传统耕作处理相比,NT1处理小麦的穗长、小穗数、穗粒数分别降低了1.15%、4.32%、1.62%,NT2处理的各指标分别降低了5.91%、8.72%、1.03%,NT3处理分别降低了5.06%、9.28%、5.09%;NT1、NT2、NT3处理的千粒重则分别较相应传统耕作处理增加了9.91%、5.44%、6.93%。2018年度,随着种植年限的增长,不同处理小麦产量性状发生了变化,其中,NT1处理小穗数、穗粒数、千粒重分别较CT1增加5.08%、0.44%、2.03%,NT2和NT3分别较相应传统耕作处理增加了1.52%、2.22%、1.88%和3.52%、2.84%、3.82%。不同种植模式之间,2016年,T1处理小麦的穗长、小穗数、穗粒数、千粒重分别较T2和T3处理增加了11.28%、13.58%、8.29%、4.05%和5.16%、6.81%、8.89%、-3.36%;2018年,T1处理间作小麦的穗长、小穗数、穗粒数、千粒重分别较T2和T3处理增加了2.06%、0.45%、-9.01%、-1.40%和0.73%、0.76%、0.39%、-5.45%。不同处理小麦的产量表现为,除2016年度T1处理外,其余年度免耕各处理产量均高于相应传统耕作处理,T1、T2、T3各处理小麦产量较相应传统耕作处理的增幅分别为12.52%和14.90%、3.74%和11.60%、5.35%和19.89%。

表2 免耕轮作对小麦产量及产量性状的影响Table 2 Effects of no tillage and rotation on wheat yield and yield component

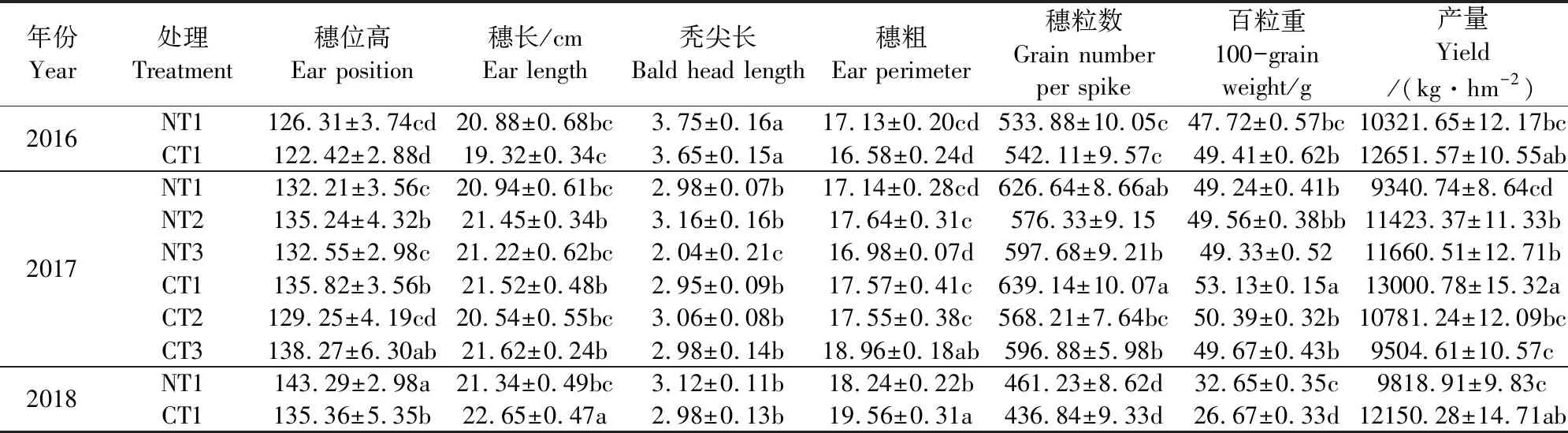

2.3.2 玉米产量及产量性状 不同处理玉米产量性状随耕作方式和种植模式变化而表现出不同的趋势(表3)。2016、2018年,与相应的传统耕作处理相比,NT1处理玉米的穗位高、穗长、秃尖长、穗粗、穗粒数的增幅分别为3.08%、7.47%、2.67%、3.21%、-1.54%和5.53%、-6.14%、4.49%、-7.24%、5.29%;2017年,NT2处理玉米的穗位高、穗长、秃尖长、穗粗、穗粒数、百粒重分别较CT2的增加了4.43%、4.24%、3.17%、0.51%、1.41%、1.68%,差异不显著。不同种植模式之间,2017年T1处理玉米的穗位高、穗长、秃尖长、穗粗、穗粒数、百粒重分别较T2和T3处理的增幅为1.32%、1.11%、-4.89%、-1.38%、9.58%、2.36%和-1.04%、-0.90%、15.35%、-3.54%、5.63%、3.29%。前两个年度,免耕间作玉米(NT1)的产量较传统耕作有所下降;2017年,NT2、NT3处理玉米的产量分别较相应传统耕作处理增加5.62%、18.49%;2018年,NT2处理较相应传统耕作处理增加20.47%。

表3 免耕轮作对玉米产量及产量性状的影响Table 3 Effects of no tillage and rotation on maize yield and yield component

3 讨 论

前人通过对玉米-花生[17]、苜蓿-冬小麦[18]、稻-麦[19]等不同轮作模式的研究表明,轮作模式有利于诱导穗位叶片对光能的吸收,提高叶片的净光合速率,表现出良好的经济效益和环境效应,且免耕处理作物叶片的光合特性、叶绿素含量和周年产量要优于传统翻耕[9],然而也有研究认为翻耕能促进根系生长、增加叶片叶绿素含量、提高作物净光合速率[20-22]。本试验对河西荒漠绿洲区免耕条件下小麦/玉米→小麦/玉米、小麦-冬油菜→玉米、小麦→玉米3种模式的研究表明,免耕轮作可以提高作物叶片的净光合速率、叶绿素含量、气孔导度和胞间CO2浓度,与许菁等[9]的研究结果一致,其中,2017年免耕间作玉米轮作模式作物叶片净光合速率较同年其他处理的增幅为5.95%~19.45%。因为气孔影响着叶片蒸腾、光合等生理过程,气孔导度与胞间CO2浓度的升高对作物叶片光合效率和CO2同化的调控作用[23],使得作物对强光的适应能力增强。由于作物植株光合作用的强弱受叶肉细胞光合能力和气孔导度的双重作用,本试验中,不同年度各处理变化趋势有所不同,相比之下,2017年小麦/玉米→小麦/玉米、小麦→玉米处理作物叶片胞间CO2浓度降低,表现出相反的变化趋势。

叶绿素作为植物体内重要的光合色素,负责光能的吸收、传递和转化,在植物光合作用中起着关键性作用[24]。本试验条件下,随着种植年限的增长,2018年免耕小麦-冬油菜→玉米处理的作物叶片叶绿素含量平均高于其他处理1.14%~8.76%,说明免耕小麦-冬油菜→玉米处理有利于增强作物叶片PSII反应中心的能量捕获和光化学电子传递效率,改善群体对高光环境的适应及利用能力,这与前人在水稻[25]等作物上的研究结果一致。因为免耕有利于农田土壤蓄水保墒,提高土壤水分利用率,进而延缓叶片衰老,改善叶片光合特性。关于免耕条件下不同轮作模式作物叶片光合能力的提高还可能与光合酶活性、叶绿体超微结构、荧光动力学参数和光合基因表达[26-28]有关,对此还需进一步深入研究。

作物产量是单位土地面积上所有植株个体繁殖输出的总和,属于种群水平上的一个生物学指标[29]。干物质积累与分配是“源库”协调的动态变化过程,追求单位面积上最大产量即是实现最佳的“源库”平衡。本试验中,将免耕与不同种植模式下年内、年际轮作作物相结合,受作物轮作、种间竞争、系统资源等的多重影响,免耕小麦/玉米→小麦/玉米轮作模式可提升群体“库”容量,以确保充足“源”条件下的源/库比例协调,提高经济产值。有研究表明,麦豆轮作条件下麦秸还田,麦秸还田后种植大豆、小麦,大豆平均增产5.27%,小麦与对照持平,多年的产量与不还田比差异不显著[30]。本研究表明,免耕小麦/玉米间作处理小麦的穗长、小穗数、单株粒重和千粒重较其他两种种植模式的增幅分别为1.50%~13.48%、0.06%~15.65%、-9.98%~10.53%和-6.42%~11.35%,本研究中免耕增加了小麦的穗长和小穗数,成为免耕小麦/玉米间作实现高产的关键;传统耕作玉米的穗位高、穗长、单株穗粒数及百粒重较其他处理的增幅为-1.80%~4.83%、-0.46%~4.55%、1.96%~11.10%和5.16%~7.32%,产量构成要素的上升有利于植株获得高产,小麦/玉米增产效果较大,这可能与小麦/玉米模式小麦、玉米的良好植株形态和适宜的农田土壤微环境具有直接关系。由于作物产量受气候、土壤、降雨、施肥、灌溉等多种因素影响,合理的耕作与种植模式是实现作物高产、改善土壤性状的重要措施,因此,在干旱荒漠绿洲区,还需要进一步优化耕作措施及其相关配套条件。

4 结 论

甘肃河西荒漠绿洲区,在小麦/玉米→小麦/玉米、小麦-冬油菜→玉米和小麦→玉米3种轮作种植模式下,免耕留茬对小麦、玉米植株叶片光合特性、叶绿素和产量性状均有一定的影响。免耕条件下作物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度有所下降,但各处理间差异不显著。随着种植年限的增长,免耕条件下作物叶绿素和产量性状表现出一定的优势,2018年,免耕小麦/玉米→小麦/玉米、小麦-冬油菜→玉米、小麦→玉米处理的叶绿素含量较相应的传统耕作处理分别增加了1.60%、3.14%、5.22%,免耕各处理小麦的小穗数、穗粒数、千粒重分别增加1.52%~5.08%、0.44%~2.84%、1.88%~3.82%。不同种植模式之间,小麦-冬油菜→玉米的光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度高于小麦/玉米→小麦/玉米和小麦→玉米,小麦/玉米表现出一定的产量优势。综合得出,小麦-冬油菜→玉米轮作模式在免耕留茬条件下有助于增强作物地上光合物质生产能力,延缓叶片衰老,提高作物叶片的水分利用效率,而小麦/玉米→小麦/玉米免耕可以获得较高的产量。