真亦假时假亦真:家族小说作为家族企业成长转型的特殊案例

2022-01-27谢倞晶

陈 凌 谢倞晶

(浙江大学管理学院, 浙江杭州 310058)

一、引言:通过小说打开家族企业的家族“黑箱”

家庭和家族作为一种社会制度,经历了从无到有、逐步发展演变的过程。如果留心关于知名家族的报道和记载,不难发现,多世代家族的背后常常会出现家族企业的身影。家族和企业相辅相成,一方面,企业的永续经营为家族的延续提供经济来源,既能为家族成员提供职业机会,又能为家族成员的生活提供经济保障;另一方面,家族的发展壮大为企业提供了人力资源和智力支持,家族的情感支持是众多家族企业得以基业长青的重要因素,并且家族的财务资源是家族企业融资的重要来源之一。根据三环模式,家族企业的最大特色是其内部有三个子系统:家族、企业、所有权,每个子系统有独特的组织规范、成员规则、价值观和组织结构。三个系统追求的目标是不同的,这也是家族企业中大量冲突的来源。家族系统追求爱,企业系统追求效率,家族企业既要作为企业根据商业惯例和原则运营,同时又要满足家族的各种要求,家族企业需要考虑如何把这两个系统(爱和效率)结合在一起。[1][2]

弗洛伊德说过,人在世上最重要的两件事是爱和工作。好的家族企业可以帮助家族成员把爱和工作很好地结合起来,但这只是一种理想状态。对于国内外家族企业,中外都流传着“富不过三代”的说法,比如英语也有类似的谚语(from clogs to clogs in three generations),家族企业的后代常常会出现无心商业、而主动以艺术或学术为业,甚至选择将企业出售变现的做法也屡见不鲜。

在家族企业中,个人的健康、修为、创业精神,婚姻、家庭、家族,企业中的治理、经营、转型,这三者之间会非常紧密地相互影响。但从研究方法的角度来说,对于家族企业研究,最大的困难在于,我们通过访谈、媒体、书籍、资料等方式对家族企业的家庭系统的了解非常有限,难以获得准确全面深入的信息。因为家族系统的信息私密性高,获得的信息通常是笼统而模糊的,信息获取难度大,并且从不同来源获取的信息之间常常难以相互印证。在企业、家族和所有权这三个子系统中,家族的信息最难获得,而家族作为企业的创始人、大股东和主要经营者对于企业长远发展影响深远,如何打开家族这一“黑箱”就成为民营企业研究的难点和重点。

我们每个人对于家族的知识除了自己成长过程中直接观察和体验的自身家庭以外,文学作品的阅读起到了非常重要的作用。首先,家族(家庭)毕竟是现实生活中实实在在的客体,大量文学作品的叙述场景本身就是家庭,比如莎士比亚的四大悲剧《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》和《麦克白》都是在主人公的家庭内部或周围发生的故事。《百年孤独》的作者马尔克斯认为,任何一个家族前后四代人的生活经历都可以成为一部优秀小说的素材。其次,家族包括家庭,作为一个古老而常新的领域,吸引着中外许多的作家们创作了家族小说。“家族小说”(saga novel)的概念专门指描写一个或几个家庭的生活及家族成员间关系的散文叙事作品,这些作品既写两代人以上的家族本身及生活,甚至追溯家族的历史,也涉及同代人中几个成员和几个家庭之间的关系。因而,这类小说常区别于一般文学题材的作品,具有独立的意义。[3]谈起家族小说,我们马上会想到中国古典文学的巅峰之作《红楼梦》,德国托马斯·曼的《布登勃洛克一家》,英国作家高尔斯华绥的《福尔赛世家》,埃及作家马哈福兹的《开罗三部曲》等文学名著。仅就西方文学来说,迄今已有六、七位创作了家族小说荣获诺贝尔文学奖这一事实,说明家族小说已经成为西方小说领域的独特分支。

最后,家族小说几乎都是生活中某个或几个家族作为写作的原型,因此,作者会以自己体验最深、离自己最近同时最能艺术地进行表现的那部分人生贡献给了家族小说,加上许多作家本身就是大家族出身,这种独特经历,长期的细致观察和丰富体验,使得家族小说既引人入胜,又具有极其宝贵的史料价值。小说对于家族系统有着深入而全面的描写,我们能够从中获取完整详实的家族信息。如果小说中的家族是商业家族,企业经营状况与家族命运休戚相关,那么这样的家族小说便是研究家族企业的极佳案例来源。本文重点讨论的德国作家托马斯·曼的家族小说就是如此。

并不是所有的优秀家族小说都适合作为家族企业的案例素材。例如,巴金《激流三部曲》虽然描写了高家四代人的生活,但作者巴金对于自身所在的家族并不十分了解,并且受到“五四”新思潮的影响,有着强烈的反抗大家族意识,因此该书的主旨是描述宗法制度的衰落和新一代家族成员改变旧制度的行动,并不适合作为家族成长变迁的案例。又如,《卡拉马佐夫兄弟》也描写了老卡拉马佐夫及其三个儿子的家庭冲突,但是作者陀思妥耶夫斯基主要着眼于人性,小说并不能提供完整的家族信息。因此,即使小说是以家族为写作背景,描述几代人的生活和发展,也不一定适合作为家族企业的案例。只有当家族小说内容源于真实的家族故事,作家本人所在的家族是小说原型时,作家对家族史进行文学创作后形成的小说才能作为家族企业的案例进行研究。

和企业访谈相比,家族小说能告诉我们通过访谈(哪怕是多次多人访谈)不一定能了解的信息,这些信息主要有三方面的内容:1.家庭动力学,家庭内部的关系、信任和爱。这些是哪怕很好的历史著作都无法告诉我们的,因为历史著作通常只描写作者看到的或能够证明存在的;2.长期历史变迁背景下的家庭变革和生命周期现象;3.作家写作时不以财富论英雄,充分重视人的情感、心理和人生体验的丰富性。家族小说以家庭史为背景,作者以文学视角看待家族及其背后的企业,这和管理学看待企业及其背后的家族,两者之间有非常大的区别。所以,家族小说能帮助我们从另一个角度来看待家族企业。

二、虚实对照:从布登勃洛克家族与曼家族看家族企业的传承和转型

德国作家、诺贝尔文学奖获得者托马斯·曼的长篇小说《布登勃洛克一家》[4]出版于1901年,被称为德国资产阶级的一部灵魂史,正如诺奖评奖委员会的颁奖辞所言:“在小说中,社会并不是崇高地让人无法靠近,也不是低俗卑微得让人难以接受。在那个社会里,中产阶级的人都热衷于理性的、细致的、思想的分析和创造,而《布登勃洛克一家》对这种现象进行了理智、成熟和细致的刻画,增添了小说本身史诗性的趣味性。而且,我们还可以从这部小说中发现中产阶级的色彩、历史的分解点、时世的变迁,发现从强劲有力、自觉和不自觉的类型逐渐转变为小说中敏感脆弱的角色。它还细致入微地观察到生命变化的全过程。”托马斯·曼写这部小说的素材来源主要就是自己所处的一个德国超过百年的商业家族。他很早就痴迷于在自家阁楼上保存的家族丰富而复杂的历史档案。在高中毕业以后他就计划在自身家族的素材基础上创作一部家族小说,这个想法在父亲去世、家族生意终止以后提前得到了实施。我们试图结合这部小说的内容和时代背景、作者及其所在的曼家族历史,还原出布登勃洛克-曼家族史,作为研究家族企业传承、转型和成长的特殊案例。

这本小说是年轻作者的成名之作,《布登勃洛克一家》的作者托马斯·曼出生于1875年, 16岁时(1891年)父亲去世,家业因为没有继任者而遭破产清算。破产清算听起来很悲惨,其实这是他父亲在去世前做的决定,既然自己的孩子对于商业没有兴趣,所以就卖掉了企业股份,拿到的钱能够让自己的妻子儿女得到生活上的保障。1901年,26岁的托马斯·曼出版了他的第一部长篇小说《布登勃洛克一家》。虽然他在后来还写了其他小说如《魔山》和《魂断威尼斯》等享有盛誉,但是1929年诺贝尔奖的颁奖词里还是对《布登勃洛克一家》做出了高度评价。

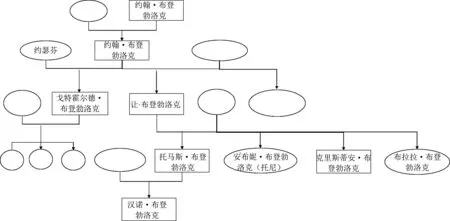

《布登勃洛克一家》讲述了布登勃洛克家族的发展经历(布登勃洛克家族的家谱图,见图1),小说本身重点写了1835-1877这段时间,但通过回忆展现了四代人的布登勃洛克家族。兴盛时的老约翰做粮食贸易,为普鲁士军队供粮,善于经营,到了他的儿子小约翰和孙子让,家业有了进一步的发展。小说开头是从1835年已经退休的小约翰、年富力强的让及其子女三代同堂,欢天喜地迁入象征财富和荣耀的新居开始,到让的长子托马斯苦心经营家业,但是其独子汉诺却无意商业而沉湎于音乐艺术,最终小说以汉诺去世和家族变卖大居所结束。这本书的标题是the decline of a family,即“一个家庭的悲剧”。小说中的汉诺身体羸弱消极厌学,极其缺乏自信,据说这也是作者年轻时的状况。小说写到家族衰败的时候汉诺正好是16岁,和托马斯·曼丧父是同样年纪。因此,这部小说本身带有很强的自传体性质。

图1 布登勃洛克家族家谱图

小说中的让·布登勃洛克的三个孩子托马斯、克里斯蒂安和托尼是除了他们父母之外的家族企业内典型人格类型,托马斯是踏实肯干的接班人,克里斯蒂安是败家子,托尼是爱慕虚荣但又是贯穿整部小说的中心人物,更是家族形象守护者。对于书中的布登勃洛克家族来说,从商业家族到工业家族的转型没有发生,十九世纪后半叶,德国工业发展得非常快,因此击败布登勃洛克家族的就是另外一个从传统商业转型到工业企业的家族。

然而,如果把托马斯·曼真正的家族历史和小说对照来看,我们会发现,家族小说作为文学作品往往会采取悲剧的结束来强调艺术感染力,但是现实中的曼家族并不是一个家庭的悲剧,而是一个商业家族的华丽转型,所以本文想探讨的主题之一是家族的转型。曼家族所反映的是凤凰涅槃,是一个华丽的转身,如果我们能从中发现家族转型的经验和规律,那么在现实中,很多中小家族企业、破产的家族企业也同样可以拥有这样的转身。

通过比较曼家族和布登勃洛克家族的家谱图(曼家族家谱图,见图2),我们会发现,其实曼家族的发展经历和布登勃洛克非常相近,只不过是年份大概往前推了15年,小说中托马斯1877年去世,其实这是托马斯·曼父亲的原型,他的父亲去世于1891年。如果把年份整体往前推,两个家族的发展轨迹基本上非常吻合。

图2 曼家族家谱图

一个很有意思的现象是,虽然托马斯·曼的父亲和小说里的托马斯一样,把企业破产清算了,但如果我们继续观察托马斯·曼和他的哥哥、妹妹、弟弟之后的人生发展,我们会发现,他们是从一个商人家庭转成了作家、艺术家和专家的家庭。除了海因里希·曼和托马斯·曼兄弟同为上世纪上半叶德国文学著名领袖级人物,他们的多位子女及其配偶都是德国文学界和艺术界的风云人物,由此直到今日有关这些著名人物的个人的传记层出不穷,而且出现了多部有关这个曼家族的家族史或集体传记。[5][6][7][8]

当年托马斯·曼的父亲为何选择将企业进行破产清算?临终前,托马斯曼的父亲给每个孩子都写了情深意长的信,也和妻子分析了每个孩子的未来。他认为大儿子海因里希有文学天赋,可以成为作家,小托马斯个性沉稳,会有一个像样的职业,但他没有看准小儿子有更高的文学天赋。从曼家族的历史来看,托马斯·曼的父亲非常伟大,他能够尊重自己孩子的意愿,关闭了百年企业,而且尊重妻子,他知道妻子来自德国南方,不愿意留在海边寒冷的吕贝克,知道妻子会带着孩子回到南方慕尼黑。

布登勃洛克家族第一代老约翰白手起家,勤劳致富,为家人创造了殷实的物质基础;第二代在受过较好教育基础上不满足于只做一个商人,通过积极参政议政获得更多的尊重,也使得自身获得更为宽广的事业天地和人生体验,让和托马斯就是这样的典型;再到了下一代,汉诺具有艺术家天赋和气质,对于出人头地没有兴趣,他的人生目标和价值观已经出现了很大的变化。结合曼家族的真实家族史,我们完全可以给小说留下一个光明的尾巴,小汉诺并没有死,而是在父亲去世以后跟着母亲回到了阿姆斯特丹外公那里,外公根据外孙的兴趣决定把企业交给自己信任的职业经理人打理,在外公和母亲的呵护教育下,汉诺成为一名钢琴家,原来母亲和外公的二重奏扩展为三代人的三重奏。

我们可以看到,无论是布登勃洛克家族还是曼家族,都不是小说标题中所说的家族的衰败,而是从商业家族到艺术家族的转型,这样的家族转型反映了家族企业三环系统的动态演进。随着家族企业的不断发展壮大,企业系统为家庭系统提供物质保障,使家族成员可以不再为了生计而工作,对于事业和生活安排拥有更多的选择,可以从容地追求审美价值,投身文学和艺术。

根据企业成长理论[9],企业不仅是一个管理性组织,还是生产资料的集合。企业是为了获取利润、利用内外部资源生产和销售商品服务的资源集合。资源以生产性服务的形式投入企业生产,生产性服务又分为企业家服务和管理服务。如果这两种服务有一种出现短缺,即缺少充满活力和雄心的企业家或是缺少将企业家想法变为行动的管理能力和技术能力,企业就无法实现成长。

在现实中,企业家是稀缺的,家族企业通常追求比其他企业更为长远的生存发展目标,这就使得家族企业在企业系统的成长更为艰难。此外,随着家族系统的壮大,企业系统对于家族系统的支持投入也日益增加。当企业系统难以作为家族企业继续成长时,这或许是家族企业转型的契机。也就是说,家族企业的后代可以利用企业系统的资源提升能力,这些能力或许不再和企业相关,而是有助于家族成员成为艺术家、作家、各行业专家的能力,这些能力无法转化为帮助企业成长的管理服务,但是家族成员能力的提升是企业资源的另一种利用形式。此时,企业系统可以和家族系统、所有权系统相分离,家族或是将企业出售,或是将企业交由职业经理人管理,并使家族成员成为不参与经营的股东,由此,三环系统转变为二环(职业经理人管理企业,家族成员成为不参与经营的股东,保留家族系统和所有权系统,退出企业系统)或是一环(出售企业,退出企业系统和所有权系统,只保留家族系统),家族则完成从商业家族到艺术家族或是其他特色家族的转型。

彭罗斯的企业成长理论中,分析的主体是企业,如果我们将其应用于家族企业,分析的主体转换为家族,那么或许可以为家族的成长提供理论支持。和企业一样,家族的成长也是一种扩张,包括数量的增加(家族人数的增加)和质量的提高(家族成员能力的提升)。对于家族来说,如果家族转型后不再从事商业,那么成长的主体便进一步分解为家族成员个人。家族成员的成长需要资源的投入,在这里的两种生产性服务中,企业家服务是个人在事业上的企业家精神,即进取心和开拓性;管理服务是个人在追求事业过程中的执行力和毅力。家族的资源支持对于企业家服务来说,是指培养家族成员的企业家精神,无论从事什么职业,都需要企业家精神中的进取心和开拓性。而对于管理服务来说,家族的资源支持则是指培养家族成员的毅力和执行力,无论追求的是什么类型的事业,都会遇到很多困难和问题,要有解决问题的能力和坚持不懈的恒心。无论培养哪种品质,都离不开家族教育和沟通机制。

三、布登勃洛克效应与家族的成长和转型

(一)布登勃洛克效应与家族企业的毁灭

脱胎于小说《布登勃洛克一家》的布登勃洛克效应是管理学和经济学中非常有名的概念,这个概念最早是罗斯托在《经济增长的阶段:非共产党宣言》[10]一书中提出的,最初并不是用来分析家族企业,而是描述国家经济和政治状况的。罗斯托总结布登勃洛克家族的三代人情况为:第一代追求财富;第二代出身富足,追求社会和政治地位;第三代出身安逸,家族声望高,追求音乐事业。因此他认为,根据布登勃洛克三代人的不同际遇和追求,不同代际有着不同的愿景,他们通常会不太看重习以为常的事物,转而寻求新的满足感。尽管罗斯托的描述和小说中布登勃洛克家族四代人的故事并不能一一对应,比如第三代小约翰并没有花很多时间在休闲性和非生产性活动上,第四代托马斯也没有忽视对企业的管理,沉溺于娱乐,但是总的来说布登勃洛克家族确实出现了家族企业后代(第五代汉诺)无心商业、追求艺术的现象,而且托马斯·曼本人所在的曼家族后代也没有从事商业,而是出现了多位作家、艺术家等。放眼历史和现实中的家族企业,布登勃洛克效应所描述的现象确实广泛存在。

如果将布登勃洛克效应引申至家族企业,则是指不同代际的家族成员在经营家族企业和生活方式上有显著差异。第一代家族成员是家族企业的创始人,是开创性的人物,通常追求财富和商业上的成功。第二代家族成员则希望提高公众对企业的认知和企业的社会地位。第三代家族成员有时会对经营企业不够投入,不愿意像父辈们那样为了企业奉献出自己所有的时间和精力。他们可能会花费更多的时间在休闲娱乐以及非生产性活动上,比如音乐、社会工作、时尚等。[11]

事实上,布登勃洛克效应既可以指富不过三代、因不同年代人的人生目标不同而出现的代际冲突,也可以指不同人格类型之间的冲突。在家族企业中最典型的是功利心和审美观之间的冲突。功利心是指做企业做得很成功的人有一种自豪感,在家里非常神气,觉得自己是创造财富者,其他人都是寄生虫,但是从审美观角度来说,家族的后代因为衣食无忧,往往会有很多对艺术审美的追求,比如曼家族有那么多的作家、艺术家。这是很有意思的现象,我们对此要客观看待。在访问家族企业时,经常能感受到功利心和审美观的冲突在父母和子女之间暗流涌动,两代人的观念有很大不同。由此可见,布登勃洛克效应是家族企业冲突的重要来源之一,那么,如何最大程度缓解这种冲突呢?

无论家族是否想让家族后代进入家族企业、从事商业活动,都应当通过家族价值观使家族成员拥有事业心、上进心,这样无论家族成员日后从事什么职业,都能不断提升能力,生活得充实而内心富足,从而使家族也不断成长。

(二)家族成长过程中的家族教育和家族沟通

对于家族企业来说,家族价值观会影响企业的方方面面,包括战略、结构、竞争优势、文化、招聘、治理、传承等,如家族企业的业务单元数量、进入哪个市场、风险承担程度等。家族价值观也是家族宪法或家族协议中隐含的重要假设,它决定了家族在制定政策时是基于家族优先还是企业优先的原则,还决定了哪些人能成为家族成员。[12]

家族价值观虽然通常被凝练成短短的几句话甚至几个词,但拥有极其丰富的内涵,并不是简单地背熟这些语句就能算是了解家族价值观的,更不要提对家族价值观的认同了。如同四书五经和各种注解之间的关系一样,家族企业的各方面都是对家族价值观的注解,如企业的历史、企业的经营现状、家族的历史、家族的财富状况等。如果家族成员不了解家族和企业的状况,是无法理解家族价值观的,那么其对于家族的责任感也只会流于表面,不知道真正要传承和维护的是什么。

那么如何让家族成员理解并认同家族价值观呢?家族沟通和家族教育发挥了很重要的作用。家族教育可以让家族成员从小耳濡目染,通过各种形式了解自己所在的家族和企业,例如一家人在餐厅用餐时的聊天、逢年过节听长辈讲述家族往事、放学后在企业空地玩耍、在办公室写作业、旁听会议等,这些都是真实发生在许多家族企业的情况。家族沟通则是家族成员了解家族和企业的渠道,是成功传承的关键,有助于解决家族冲突。对于家族企业来说,冲突的成本尤其高,因为很多家族成员都被锁定在企业中,这使得冲突更为持久,更难以使各方利益达成一致。家族沟通包括讨论想法、给予反馈、代际学习,从而对重大问题形成共同认识。[13][14][15]根据Gabriela和Anita的观点,关于价值观的家族沟通可以通过四个维度来衡量:1.时间,家族沟通进行的时间点;2.个人,家族沟通的过程有什么个人互动交流特征;3.制度,沟通渠道如何进行描述,是否有成文的规定;4.社会,社会变革和家族沟通如何相互联系。[16]

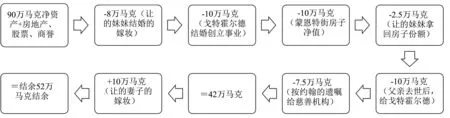

在《布登勃洛克一家》中,家族成员对于家族财富状况是有沟通渠道的。小说中有个细节,让的夫人提出因家里房子大、事情多,要增加一个仆人,让就开始谈苦经:我们家虽然很大,但开销也很大,接着他开始算账(详见图3)。[17]这个账一算,基本就反映了布登勃洛克家族的财富状况。因此,这部小说不仅是个文学作品,还具有企业史的性质。让-布登勃洛克有一句很有意思的话:我们家的财务状况不错,但是并不富裕。这句话是托马斯曼小时候听父亲经常说的,意思就是别人看我们好像很有钱,但其实我们并不富裕。这是家族传承中的财富观,说明家族对于财富比较谨慎和低调。

图3 布登勃洛克家族财富情况

家族沟通的作用也体现在布登勃洛克家族成员承担家族责任时的表现。在《布登勃洛克一家》中,家族婚姻取决于家族利益。小约翰的婚姻决定非常简单,“他的婚姻并不是人们所说的那种恋爱的结合。他的父亲拍了拍他的肩膀,让他注意这位富豪的克罗格家的女儿,她会给公司带一笔可观陪嫁费。他欣然接受了这个建议,从那时起便一直尊敬他的夫人,认为她是上帝给安排好的终身伴侣……”[18]布登勃洛克家族的婚姻似乎并不需要爱情的点缀,只要能为家族公司带来好处,便是最好的婚姻。

这种意志在他的女儿和儿子身上都有着惊人的体现。安冬妮的第一次婚姻就是为了家族利益所做出的自我牺牲,她嫁给了自己一点都不喜欢的格仑利希,仅仅是因为“她有职责为发扬光大自己门楣和约翰·布登勃洛克公司尽她的一份力量,和一家高贵富有的家庭缔结婚姻”。她心甘情愿将自己当作家族链条上的“一个环”,决心帮助创造自己家族的历史。哥哥托马斯也是果断结束了年轻时代的爱恋,因为对方只是一个平民布衣,两人的结合在他看来没有意义,于是他断然放弃了爱情。而在遇见盖尔达后他给母亲写信道,“我爱她,但是我娶来她,我们公司同时将能获得一大笔资金这件事也确实使我更为幸福,更为骄傲。”[19]很明显,在他眼里,家族公司的利益是第一位的,婚姻只是工具而已。这一家人的婚姻几乎全是为家族利益着想而为之。

抛开对布登勃洛克家族的这种婚姻选择评判不谈,我们可以看到,托马斯、安东妮有着为家族牺牲的家族责任感,体现了他们对家族价值观的认同。托马斯和安东妮主动地、毫无怨言地牺牲了自己的爱情,服从家族利益,他们对这种做法是认同的,并且认为自己为家族做出了贡献,体现了自身对家族的价值。这体现了布登勃洛克家族通过家族教育和家族沟通,使下一代认同并接受了这样的婚姻观,从而没有任何的委屈和不甘,并以自身能为家族作出贡献而感到自豪。

四、结论

结合家族企业三环模型和企业成长理论,本文发现,家族即使不再从事商业,家族成员也可以继续提升能力,家族可以继续成长,只是资源的利用方式发生了转变,家族依然可以实现家业长青。布登勃洛克效应在家族企业引发的冲突可以通过完善家族治理机制得到缓解,在这其中家族教育和家族沟通有重要作用。

本文的研究意义主要有四点。第一,本文用家族小说作为家族企业案例的来源,文学作品具有丰富的细节描写,有助于我们全景式了解家族企业中的家庭系统。第二,通过布登勃洛克-曼家族的家族治理细节分析,本文具体展现了德国家族治理在透明度、知情权、规范化等方面的特点。这是把家族小说当做企业史的丰富素材时候值得认真挖掘的。第三,本文通过分析家族历史的变迁,尝试打开家庭系统的黑箱,这对于家族企业研究有理论意义。第四,本文通过展现布登勃洛克家族和曼家族的转型,试图揭示家族历史变迁规律,有助于中国家族企业从中得到家族转型和成长的借鉴。当然本文只是这一比较企业历史研究的初步尝试,谨以此文求教于国内各位读者并期待未来进一步的探索。

注释:

[1] Davis, J. A., Hampton, M. M. & Lansberg, I.,Generationtogeneration:Lifecyclesofthefamilybusiness,Harvard Business Press,1997.

[2] 盖尔西克·克林:《家族企业的繁衍:家庭企业的生命周期》,贺 敏译,北京:经济日报出版社,1998年。

[3] 邵旭东:《步入异国的家族殿堂——西方“家族小说”概论》,《外国文学研究》1988年第3期。

[4] 曼·托马斯:《布登勃洛克一家》,傅惟慈译,南京:译林出版社,2013年。

[5] Kurzke, Hermann,ThomasMann:DasLebenalsKunstwerk—EineBiographie,C.H. Beck, Muenchen,1999.

[6] Schroeter, Klaus,ThomasMann,Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg,2005.

[7] Lahme, Tilmann,DieManns:GeschichteeinerFamilie,Fischer, Frankfurt,2015.

[8] Mann, Thomas,Uebermichselbst:AutobiographischeSchriften,Fischer, Frankfurt,2010.

[9] 彭罗斯·伊迪丝:《企业成长理论》,赵 晓译,上海:上海人民出版社,2007年。

[10] Rostow, W. W.,TheStagesofEconomicGrowth:ANon-CommunistManifesto,The Cambridge University Press,1961.

[11] Allende, F.,PoorThomasBuddenbrook!FamilyBusinessinLiterature, Business History Conference, 2009.

[12] Tapies, Josep. Ward, John,Familyvaluesandvaluecreation-thefosteringofenduringvalueswithinfamily-ownedbusinesses, Palgrave Macmillan,New York,2008,pp.1-6.

[13] Handler, W.C., “Key interpersonal relationships of next-generation family members in family firms”,JournalofSmallBusinessManagement, vol.29,no.3(1991), pp. 21-32.

[14] McKee, D., Madden, T.M., Kellermanns, F.W. and Eddleston, K.A., “Conflicts in family firms: the good and the bad”, in Melin, L., Nordqvist, M. and Sharma, P. (Eds),SAGEHandbookofFamilyBusiness, Sage Publications, London, 2014,pp. 514-528.

[15] Grossmann, S. and Schlippe, A., “Family businesses: fertile environments for conflict”,JournalofFamilyBusinessManagement, vol.5,no.2(2015), pp. 294-314.

[16] Gabriela Leiß, Anita Zehrer, “Intergenerational communication in family firm succession”,JournalofFamilyBusinessManagement, vol.8,no.1(2018), pp.75-90.

[17] Ward, John L. Zsolnay, Carol A.,ThomasMann'sBuddenbrooks-TheDeclineofaFamily-GreatGermanNovelorGreatFamilyBusinessStory. Kellogg School of Management. Harvard Publishing Product# KEL284,2009.

[18][19] 曼·托马斯:《布登勃洛克一家》,傅惟慈译,南京:译林出版社,2013年,第50,269页。