1986—2017年舟山群岛不同主体功能海岛岸滩变化特征分析

2022-01-27曹雯婷张华国

曹雯婷,张华国*,李 睿

(1.卫星海洋环境动力学国家重点实验室,浙江 杭州 310012; 2.自然资源部第二海洋研究所,浙江 杭州 310012;3.浙江大学地球科学学院,浙江 杭州 310027)

0 引言

海岸带是海陆之间相互作用的地带,也是全球人口最集中、经济最发达的区域。潮滩提供了丰富的土地、生物等资源,其蕴涵的红树林、盐沼湿地等,是国际公认的“蓝碳”生态系统,具有固碳、抵御风暴潮灾害和净化污染物等重要生态价值,在应对全球气候变化和实现“碳中和”目标方面具有极其重要的作用[1-3]。然而,在全球气候变化和高强度人类活动的背景下,围垦养殖、陆源污染、海平面上升等因素引起了海岸带生态系统退化、水文动力过程改变和生物多样性降低等一系列生态环境问题。因此,加强对海岸带岸滩变化的监测和评估,对促进资源的合理有效利用和维护海洋经济可持续发展具有重要意义。

遥感技术具有观测范围广、时效性强、时间序列长等优点,是海岸带监测的有效手段。已有学者结合多时相Landsat影像和地形图等资料,研究环渤海地区[4-5]、浙江省[6]、长江口[7]、珠江口[8]等区域的岸滩变迁,结果表明在围填海影响下,我国的海岸线持续向海推进、潮滩资源呈下降趋势。近年来,随着遥感技术的发展和遥感数据量的增加,岸滩监测已从间隔5~10 a逐渐发展为逐年监测,例如,有学者已在江苏中部海岸[9]、海南新村港[10]等区域开展了岸滩逐年动态监测研究。

海岛陆域面积狭小、生态容量有限、生态环境较为脆弱,作为开发利用海域资源的重要依托,其岸滩变化引起了广泛关注。研究表明,过去几十年以来,海南岛[11-12]、舟山岛[13-16]、庙岛群岛南五岛[17]等海岛开发强度大,岸滩资源锐减。已有研究大多局限于单个海岛,较少探究不同主体功能岛群之间的岸滩变化差异。

随着海洋经济发展和人口集聚,以围垦为主的高强度人类活动引起了舟山部分海岛潮滩湿地生态环境退化、生物多样性降低等生态环境问题[14],亟需开展对舟山群岛岸滩格局变化的长时序监测评估。为此,本文拟以舟山群岛为研究区,基于逐年30 m空间分辨率的岸滩遥感监测数据集,探究不同主体功能岛群的岸滩变化格局分异特征,为海岸带生态保护和修复工程提供科学依据,从而实现海洋经济可持续发展。

1 区域概况

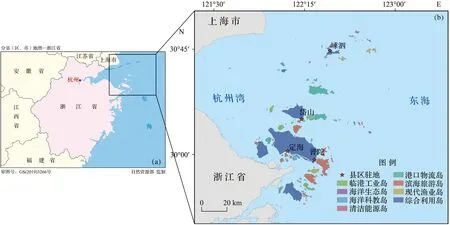

舟山群岛(图1)位于长江口南端、杭州湾外缘的东海海域,海域面积约2.08万km2,陆域面积约 1 440 km2,是长江流域对外开放的海上门户和通道。舟山拥有我国最大的渔场——舟山渔场,是世界四大渔场之一,海洋生物种类丰富, 包括上千种鱼类、虾类、软体动物、底栖生物、浮游动物、浮游植物和潮间带生物[18]。舟山群岛拥有曲折绵长的海岸线,航道资源丰富、建港条件优越[18]。2011年6月30日,浙江舟山群岛新区正式批复成立;2017年,舟山自贸港区正式挂牌成立,将其规划为大宗商品储运、中转、加工和交易中心、现代海洋产业基地等,以拉动整个长江流域经济。

舟山市政府制定了《舟山市海岛保护规划(2014—2020年)》[19],根据海岛的区位条件、资源禀赋及发展基础,将舟山群岛141个有居民岛划分为综合利用岛、港口物流岛、临港工业岛、清洁能源岛、滨海旅游岛、现代渔业岛、海洋科教岛和海洋生态岛等八种类型(图1),采用分类开发的方式对资源进行有序利用,使海岛的发展定位更具有特色[20]。

图1 舟山群岛区位(a)及主体功能岛群划分(b)Fig.1 Location of Zhoushan Archipelago(a) and its principle functional zoning(b)

2 数据与方法

2.1 数据集

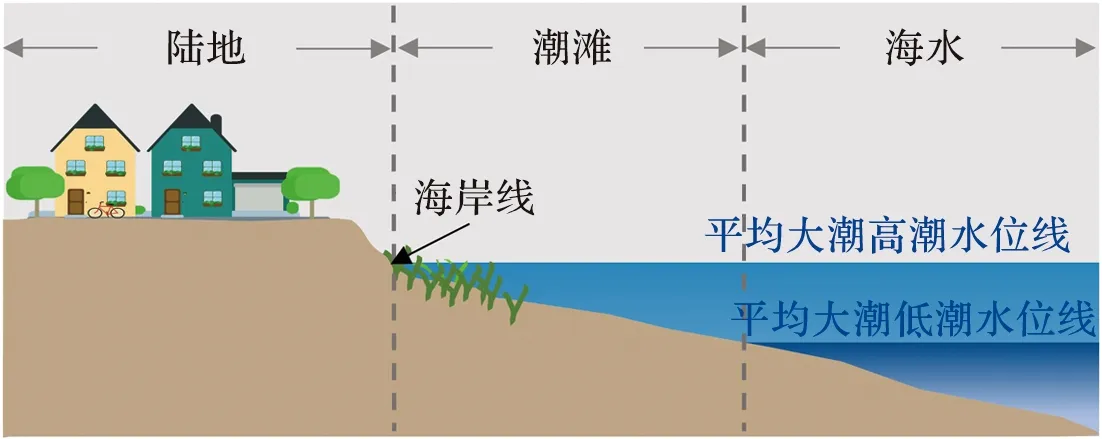

本文采用舟山群岛1986—2017年逐年的“陆-滩-水”分布遥感监测数据,针对不同主体功能岛群,开展长时间序列岸滩变化特征分析。以覆盖研究区的所有Landsat影像(近2 000景,包括Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI)为主要数据源,结合成像时刻的潮位数据,通过构建水体指数时间序列、变点检测以及潮位相关性分析等方法,在逐像元水平将沿海地表覆盖类型划分为陆地、潮滩、水域三个类型[15]。海岸线是指平均大潮高潮时水陆分界的痕迹线;潮滩是海岸线与平均大潮低潮海陆分界线之间的潮浸地带,高潮时淹没,低潮时出露(图2)[21-22]。

图2 岸滩剖面示意图Fig.2 Schematic diagram of a coast profile

从中等分辨率光学遥感影像可探的角度出发,按照地表覆水频率对数据进行分类:陆地是始终出露的部分,即遥感水体指数始终小于0的像元,包括城市用地、林地、农用地等;潮滩是高潮时淹没、低潮时出露的部分,即在高潮时水体指数大于0,低潮时水体指数小于0的像元;水域是始终被水覆盖的部分,即水体指数始终大于0的像元,在本研究中主要包括滨海养殖水域和近海海域。

为减少数据处理量,同时又确保数据覆盖岸滩变化区域,将数据集限定为舟山市海岛海岸线两侧各1 km建立的研究区(面积约2 800 km2),下文基于该研究区开展岸滩变化面积统计分析。该数据集的时间分辨率为逐年,空间分辨率为30 m。在研究期首、尾年份数据中随机选取验证样本300个(每期陆地、潮滩、水域各100个),在岸滩变化区域随机选取样本250个,根据Landsat时序影像和Google Earth影像,逐个开展样本地表覆盖类型、变化时间的目视解译工作。经验证,岸滩类型分类精度为90%~95%(1986年)以及87%~92%(2017年),岸滩变化年份的检测精度为91%[15]。由上可知,该数据具备较高的时空分辨率和可靠的监测精度,可用于支撑本研究的岸滩变化特征分析。

2.2 分析方法

基于2017年的海岛数量及类型,对比不同海岛主体功能岛群的岸滩演变特征的差异。为定量探究研究区“陆地-潮滩-水域”的年际变化趋势,选择面积的绝对变化量(km2)、相对变化量(%)和采用复利准则计算的年均变化率(%)[23]对岸滩变化特征进行定量分析,其对应的公式如下所示:

c=A2-A1

(1)

(2)

(3)

式中:c是面积的绝对变化量,p是面积的相对变化量,r是面积的年均变化率,A1和A2分别对应t1和t2年份的面积。使用ArcGIS Desktop 10.5 软件对岸滩分布特征进行空间统计分析,并结合R语言对结果进行时序数值分析和作图展示。

3 结果与讨论

3.1 舟山群岛岸滩变化特征

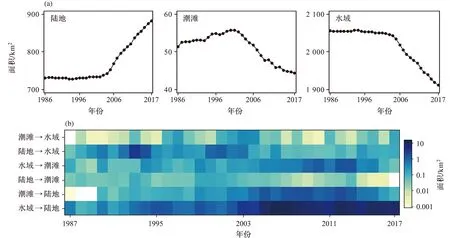

如图3所示,舟山群岛在1986—2003年期间岸滩变化较为缓慢,围填海共计16 km2,养殖水域扩张14 km2,水域的年均下降率为0.02%,潮滩和陆地年均增加率分别为0.05% 和0.03%;在2003—2017年期间,岸滩变化较剧烈,围填海工程侵占了水域136 km2,侵占潮滩16 km2。总体上,研究区内,潮滩和水域分别以1.5% 和0.5%的年均速率下降,陆域面积以1.3%的年均速率持续增加,共计152 km2水域和18 km2潮滩被围填成陆地。

图3 舟山群岛“陆-滩-水”的逐年面积统计(a)和逐年变化面积统计(b)Fig.3 Annual area statistics(a) and annual conversion area statistics(b) of each coastal cover types (i.e., land, tidal flat, and water) in the Zhoushan Archipelago(根据文献[15]修改。)(Modified from reference [15].)

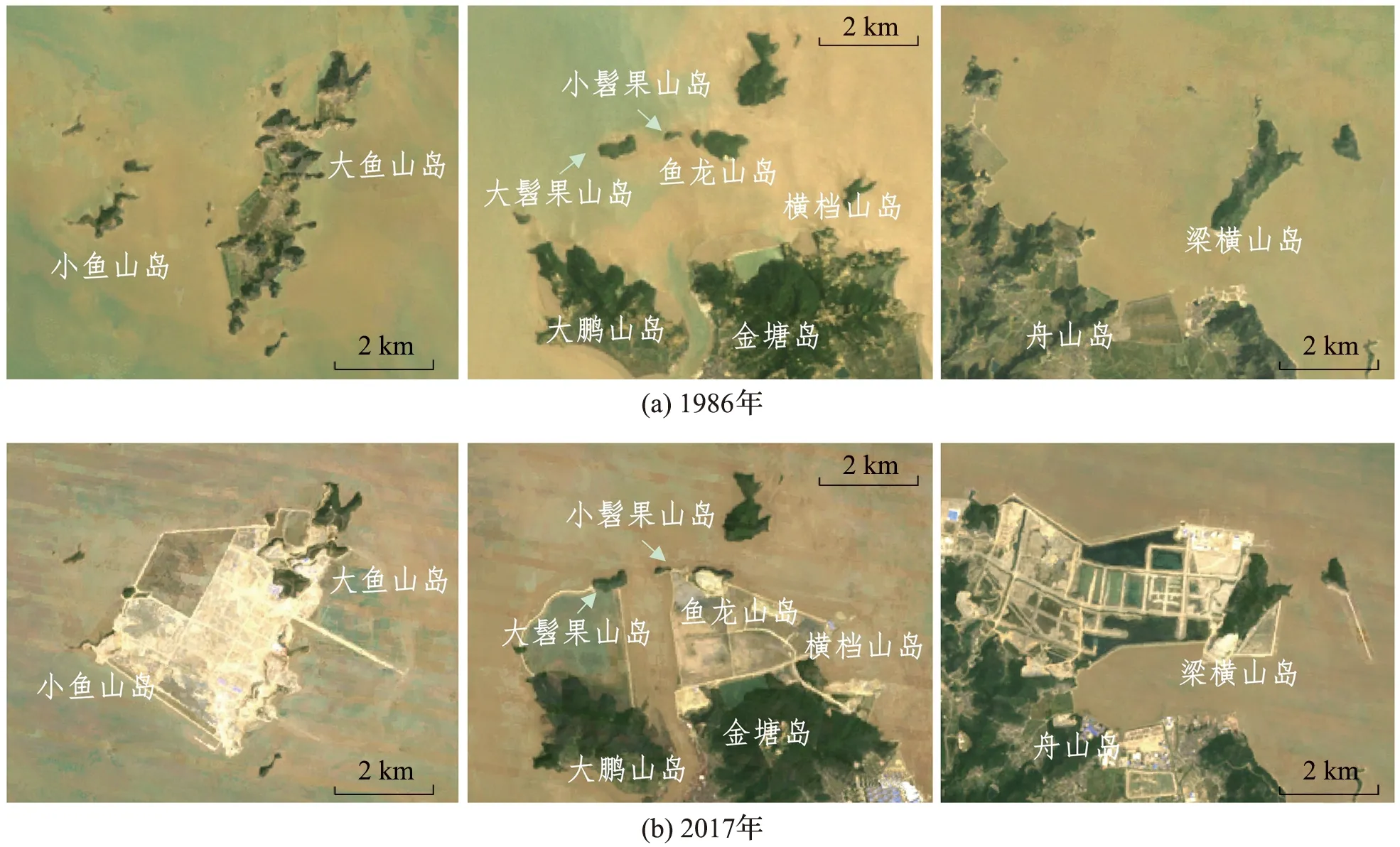

以2003年为拐点,研究期的后15 a围填面积(152 km2)约为前18 a(16 km2)的10倍。连岛工程在围填海中占有很大比例(图4):小鱼山岛与大鱼山岛同为临港工业岛,因围填海工程合并为鱼山岛;小髫果山岛、横档山岛和鱼龙山岛原均为临港工业岛,后被并入作为综合利用岛的金塘岛;大髫果山岛和大鹏山岛同为滨海旅游岛,通过修建海堤合并;梁横山岛原为临港工业岛,后被作为综合利用岛的舟山岛合并。

图4 典型区域围填海工程前后的Landsat影像Fig.4 The Landsat images before and after land reclamation in the typical areas

3.2 不同主体功能岛群的岸滩变化特征分析

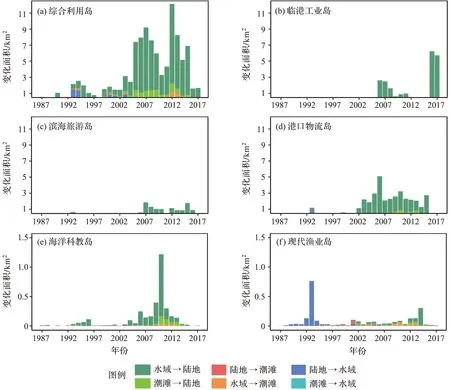

舟山群岛不同的主体功能岛群呈现3种岸滩演变特征:(1)综合利用岛、临港工业岛、港口物流岛和滨海旅游岛岸滩变化剧烈,围海造陆进程迅猛,占研究区总增量的96%;(2)海洋科教岛和现代渔业岛的岸滩变化范围幅度较小,其新增陆地面积占研究区总增量的4%;(3)海洋生态岛和清洁能源岛的岸滩稳定不变。

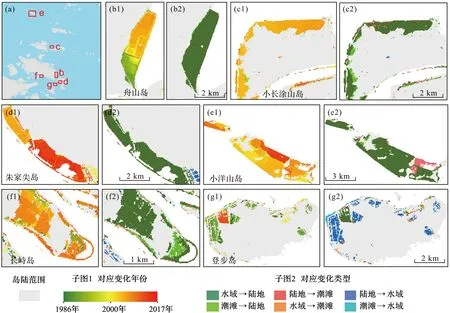

研究区内共8个综合利用岛,集居住和商务功能为一体,人口密度大。综合利用岛在研究期内的岸滩变化最剧烈,有80 km2水域和10 km2潮滩转换为陆地,有7.5 km2陆地被开垦成养殖水域,6 km2水域淤积成潮滩(图5a)。从时间尺度上分析,综合利用岛岸滩变化先缓慢再剧烈,并在2016年之后放缓。舟山岛是舟山群岛的中心岛(图6b),岸滩变化幅度较大,研究期内围填海面积达45 km2;岱山岛、六横岛、金塘岛、泗礁山岛是城市发展的4个副中心,前3个海岛岸滩变化较为剧烈,新增陆地面积分别为17、13和10 km2,泗礁山岛的变化幅度小于2 km2;大洋山岛的功能定位是发展与洋山深水港配套的综合服务,靠近舟山岛的小干马峙岛和鲁家峙岛是中心城区的重要组成,这些海岛在研究期内围填面积小于 2 km2。

图5 不同主体功能岛群的逐年岸滩变化面积统计Fig.5 The annual area statistics of conversion types in the islands with different principle functions

临港工业岛通过围填海新增陆地面积共 23 km2,主要发生2006—2011年和2016—2017年(图5b)。2006—2008年,由于船舶修造业的发展,岱山区的小长涂山岛(图6c)和定海区的长白岛围填海较为剧烈;2016—2017年期间,为建立石油炼化基地,大鱼山岛和小鱼山岛通过填海造陆的方式从孤立的两个单岛合并为鱼山岛。

滨海旅游岛在2007—2016年有14 km2海域被围填成陆地(图5c)。滨海旅游型海岛包括主题文化度假类、海岛生态观光类、海岛休闲度假类。其中,作为最大主题文化度假岛的朱家尖岛,在所有滨海旅游岛中围填海进程最剧烈(图6d);大鹏山、秀山岛、悬鹁鸪山岛属于海岛休闲度假类,也存在少量围填海工程;生态观光类海岛以保护自然旅游资源为主,围填海工程较少。

港口物流岛新增陆域面积33 km2(其中90%来自对水域的围垦),同时伴随有2.5 km2的养殖水域扩张(图5d)。其中,1993年前后,大长涂山岛、佛渡岛新增少量养殖塘;2002—2015年,小洋山岛、衢山岛、马迹山岛、鼠浪湖岛、大长涂山岛的围填面积分别为17、4、1.6、1.5和1 km2。在所有港口物流岛中,小洋山岛岸滩变化最剧烈(图6e),2003—2008年期间洋山港深水码头一到三期工程的围填面积达 12 km2,在2006年变化最剧烈,和东海跨海大桥的通车时间较一致。目前小洋山港深水码头已经是中国最大的集装箱港。

海洋科教岛的岸滩变化幅度较小(图5e)。研究区内海洋科教岛共有4个,分别为定海区的长峙岛、摘箬山岛、小摘箬山岛和普陀区的西闪岛。这些海岛陆域腹地和人口规模均较小,也不具备优越的深水岸线,因此在研究期前20 a不存在大规模的海岸开发工程。由于浙江海洋大学和浙江大学相继在这些海岛设立新校区和科研实验基地,存在一定的岸滩变化。其中,长峙岛(图6f)作为浙江海洋大学新校区所在地,于2010年启动围填海工程,累计新增陆域面积2.8 km2,是海洋科教岛中岸滩变化最剧烈的海岛;摘箬山岛是浙江大学与舟山市合作共建的海洋科技示范岛,建设有漂浮式海试平台、海流能发电试验电站等海上实验基地,有少量近岸潮滩(0.07 km2)转换成水域。

现代渔业岛的岸滩变化幅度较小(图5f)。现代渔业岛共5个,包括:定海区的圆山岛,普陀区的登步岛,嵊泗县的大黄龙岛、枸杞岛和嵊山岛。其中,普陀区的登步岛(图6g)以生态渔业养殖为定位,在1990年前后通过在陆域范围内挖塘养殖,新增养殖水域 1 km2;其余4个现代渔业岛——圆山岛、大黄龙岛、枸杞岛和嵊山岛的定位是发展现代捕捞技术和远洋渔业,岸滩动态变化较小。

图6 不同主体功能岛群代表性区域的岸滩变化图Fig.6 Changes of coastline and tidal flat in the typical regions in islands with different principle functions(图a为代表性区域的区位,图b代表综合利用岛,图c代表临港工业岛,图d代表滨海旅游岛,图e代表港口物流岛,图f代表海洋科教岛,图g代表现代渔业岛。子图1表示变化发生的年份,子图2表示变化类型。)(Fig.a: the locations of the typical regions; fig.b: comprehensive development island; fig.c: coastal industry island,; fig.d: coastal tourism island; fig.e: harbor and logistics island; fig.f: marine science and education island: fig.g: scientific fishery island. Subgraphs 1: conversion years, and subgraphs 2: conversion types.)

清洁能源岛和海洋生态岛的岸滩在研究期内较稳定。其中,普陀区东福山岛是研究区内唯一的清洁能源型岛,尚未开展开发利用;普陀中街山列岛、马鞍列岛和浪岗山列岛是研究区的海洋生态岛,其岸滩资源在研究期内保育完好。

3.3 不同时期实施的政策对岸滩变化的影响

不同主体功能岛群之间的岸滩变化差异取决于海岛自身的自然条件、传统经济基础和社会经济发展,其中政策对舟山群岛岸滩变化具有重要驱动作用。

渔业是舟山传统经济的主要产业。但由于长期过度捕捞,渔业资源严重衰退,政府采取了一系列措施养护渔业资源,主要包括:(1)1985年中国调整渔业发展方针,鼓励发展水产养殖业;(2)20世纪90年代中期提出季节性休渔制度,禁止所有渔船在特定季节实施捕捞作业;(3)中国与日本、韩国分别在1997年和1998年签署的《中日渔业协定》和《中韩渔业协定》,限制了舟山渔民在东海海域内的捕捞[24]。以上一系列政策均促进了舟山群岛在1986—2003年期间水产养殖用地扩张剧烈,大量陆域和潮滩转变成水域。

为了发展海洋经济,国务院在2003年发布《全国海洋经济发展规划纲要》。舟山市凭借丰富的深水岸线资源条件,确立“以港立城”、“以港兴市”的战略,大力建设港口码头,引起了大量自然岸线人工化,海岸线不断向海推进以及潮滩面积锐减。2003年是舟山群岛岸滩变化速率的拐点。此后,随着舟山群岛新区的建立,舟山群岛的围填海持续保持在较高强度。

2018年,《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》发布,明确取消了围填海地方年度计划指标,除国家重大战略项目外,全面停止新增围填海项目审批[25]。研究区在2017年之后岸滩变化较小。本研究所采用的1986—2017年数据集能够较完整地反映研究区过去30多年的岸滩变化规律。

4 小结

本文基于1986—2017年逐年30 m空间分辨率岸滩遥感监测数据集,针对不同主体功能岛群开展舟山群岛岸滩演变特征的长时序分析。结果表明,在研究期内舟山群岛通过对水体和潮滩的围填,岸滩不断向海推进。舟山群岛岸滩变化的强度以2003年为拐点,2003—2017年的围填面积约为1986—2003年的10倍。不同主体功能岛群岸滩变化的强度可分为剧烈、少量和稳定三种。其中,综合利用岛、临港工业岛、港口物流岛和滨海旅游岛作为研究区的建设重心,其围填海面积共占研究区总量的96%;海洋科教岛和现代渔业岛岸滩变化幅度较小;海洋生态岛和清洁能源岛在研究期内得到了较好的保护。