延绵百余年的独特技艺

2022-01-25

文房刻铜享有“最后的文玩”的称誉,是因为它在所有文房用器中出现的年代最晚,并在辉煌了百余年后,随着自来水笔的流行逐渐淡出了历史舞台,堪称绝响。

正如自来水笔取代了毛笔,敲击电脑键盘替代了书写一样,其实古人在生活中对快捷便利的追求丝毫不逊色于我们,这也是文房刻铜的前身——素面铜墨盒出现的主要原因。

清同治四年(1865年),创办了一得阁墨汁店的谢崧岱在他的《论墨绝句》中说:“古用砚,无所谓盒,因砚而变通者也。块而砚,砚而盒,盒而汁,古今递变,亦其势然欤。”按照这一思维方式,我们可以推测出文房刻铜产生的大致脉络:一些文人为求便捷而使用墨汁,于是可盛贮墨汁、携用方便的素面铜墨盒开始流行。基于审美需求,刻铜工艺被施于铜墨盒上,并涉及铜镇尺、铜印章盒、铜笔筒等物。

提到铜墨盒的出现,不少人更愿意相信明清史学家邓之诚在他的《古董琐记全编》中讲述的一个带有爱情色彩的故事:约在清嘉庆、道光年间,有个读书人进京赶考,妻子在为丈夫收拾行装时,怜惜他带着一块石砚既沉重,使用起来也不方便。于是,聪明伶俐的妻子突发奇想,找出一个自己日常使用的粉盒装进丝绵,把墨研好后,将墨汁倒入粉盒,浸在丝绵中。后来,丈夫将其带入考场,使用起来十分方便,并被他人效仿,随后铜墨盒应运而生。

不过,谢崧岱之弟谢崧梁則认为:“墨盒盖上刻文镌画则始于咸丰年间,盛于同治年间。盖创制不远,约未及百年也。论其适用,实较砚便。”

结合相关历史文献以及今人的研究成果,我们可以看出文房刻铜出现、发展的过程:嘉庆、道光年间,携用方便的储藏墨汁之器——素面铜墨盒开始出现。咸丰年间,一些文人雅士把自己篆刻的技艺施于素面铜墨盒之上,镌刻出诗文或简单的山水、花卉等图案,置于案头自用或赠送亲朋,以为乐事。一些文具店也开始效仿,颇受文人青睐,文房刻铜日渐成风。

同治初年,墨汁的生产与使用已大为普遍,以至在北京琉璃厂开设了专门生产、销售的一得阁墨汁店,一些南纸店也销售用块墨研磨好的墨汁。当时,文房刻铜生产、销售的中心也在北京。每年进京应试的举子,不必再携带沉重的砚台。书肆云集、文具荟萃的琉璃厂,成了销售文房刻铜的中心。

同治、光绪时期,以刻铜墨盒为代表的文房刻铜愈加普遍地被使用,以致“墨盒盛行,端砚日贱,宋代旧坑,不逾十金,贾人亦绝不识。士夫案头,墨盒之外,砚台寥寥”。

秀才出身的北京人陈寅生,于同治初年在琉璃厂开设了首家专营铜墨盒的店铺——万丰斋。陈氏以其超乎普通工匠修为的诗、书、画、印技艺,自写自刻,精妙入微,一时声名鹊起,购者如云。

1917年徐珂所著《清稗类钞》曾记述:“凡入都门购文玩者,莫不以有寅生所刻为重,足与曼生壶并传。”陈氏技艺一直延续至宣统年间。数十年中,他与长于刻“刘海戏金蟾”“和合二仙”等神话传说人物的竹庵,精于刻仕女人物的笏臣,善于刻细密山水的濮又翎、韩子固等人各施绝技,将文房刻铜艺术推向第一个高峰。

清代文房刻铜以墨盒为主,外形以椭圆形、圆形和方形最多,与民国时期的墨盒相比,盒身明显偏高,一般在3.5厘米以上。除墨盒外,还有少量镇尺、仿圈和印章盒。总体艺术特征上,刻工多采用单线阴刻法。

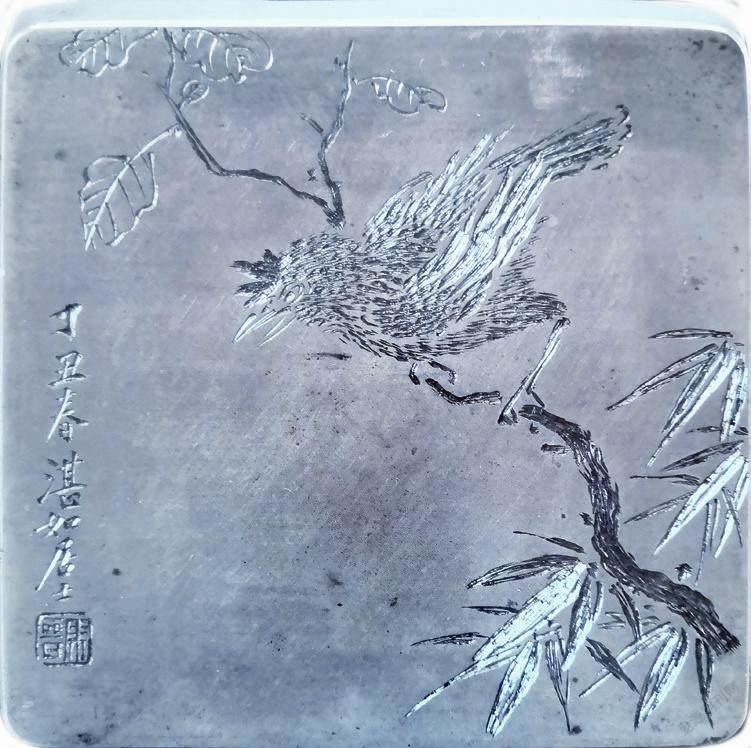

清代墨盒上的图案主要是单线阴刻的山水、花鸟和仕女,风格很像现代兼工带写的线描图。一些墨盒的底部被店铺打印或镌刻底铭,如“松竹”“万丰”“清选”“京都庆祥自造云白铜墨盒发行不误”等,以为店铺广告并兼具防伪功能。

清末民初,文房刻铜艺术发展陷入了一个短暂的停滞期,由于政局动荡,物价上涨,精品文房刻铜需求锐减,客观上阻碍了这门技艺的发展。据《清稗类钞》记载:“宣统朝,因百货昂贵,而文具笔墨各项,用者日以普通之品从事,精良者日稀矣。”

在20世纪初期,随着社会趋于相对安定,经济恢复发展,文房刻铜更加普遍地被大众接受,特别是一些文人学者的热心参与,很快就被以张樾丞、张寿丞等为代表的京城刻铜高手所逆转,并由此引领出延续至抗战爆发前的文房刻铜艺术的鼎盛时期,这也是中国文房刻铜最辉煌灿烂的时代。

民国时期,在华研究中国民俗学的日本人中野江汉在其所著《北京繁昌记》中,将北京的铜墨盒、江西南昌的象眼竹细工、湖南的刺绣,并称为“中国之三大名物”。文房刻铜艺术感染力之强,由此可见一斑。

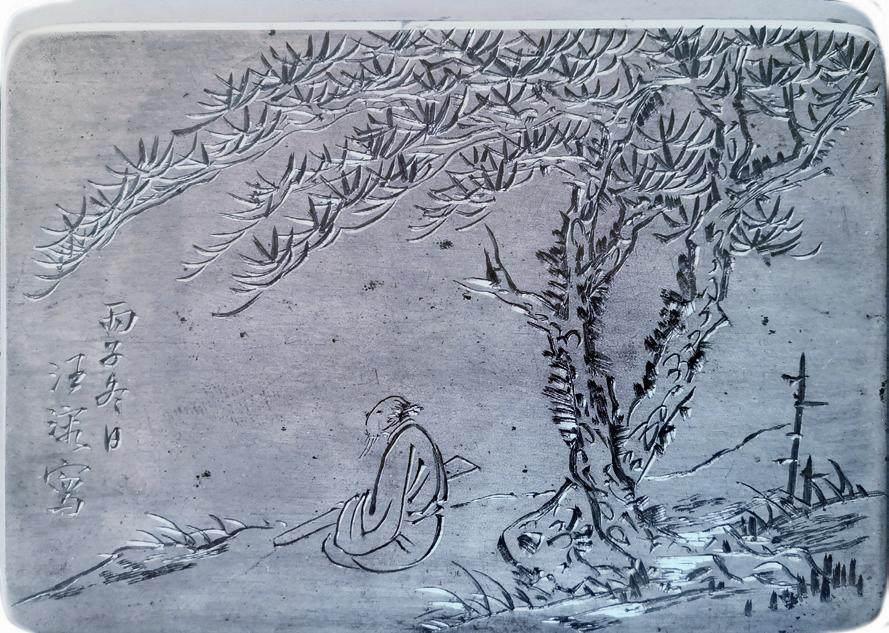

这一时期,以陈师曾、姚华、章浩如为代表的京城画家积极参与到文房刻铜的制作过程中。他们饶有兴致地直接在素面铜文房用器上行诗、作画,为刻铜艺人提供亲笔画稿,并对制作工艺等提出许多建设性意见,使文房刻铜“羽化成蝶”,演进成为内涵更加丰富,艺术表现形式更为多样,更具金石趣味的实用艺术品。

相关实物资料显示,这一时期,除陈师曾、姚华、章浩如三位文房刻铜艺术的“发烧级”人物外,书画家齐白石、张大千等人都曾直接在文房刻铜上写绘作品,甚至亲自镌刻。这种在一个不长的时期内,文人书画家如此广泛、深入地直接参与一种文房用器制作过程中的现象,在中国文房用器的发展历史上堪称空前绝后。

正是他们的参与,大大提升了这一行业的总体艺术水平,赋予了文房刻铜极高的艺术魅力。这也是文房刻铜在湮没了数十年后,其独特而珍贵的艺术价值被人们重新发现、认识的重要原因之一。

民国时期,以同古堂张樾丞、张寿丞兄弟为代表的京城刻铜高手,在继承前人技艺的基础上,借鉴篆刻、竹木刻及平雕艺术等手法,采用阴文刻、阳文刻、双勾线刻、陷地深刻等多种技法进行创作。阴阳相济,雕刻深则入铜三分,浅则细如发丝,极大地拓展了刻铜艺术的表现手段。他们还创造性地将竹刻艺术上的“沙地留青”法应用到刻铜艺术中,用以表现秦汉印文、封泥、瓦当等,极具雄浑古朴韵味。

当时的店铺,除著名的同古堂外,荣宝斋、清秘阁、一得阁等,也制作、销售艺术水平很高的文房刻铜。据刻铜艺术研究专家周继烈先生统计,民国时期,北京作为生产、销售文房刻铜的中心,与此相关的墨盒店、文具店、南纸店、铜锡店不下百家,其繁盛景况可想而知。同时,天津、武汉、长沙、郑州、昆明等地,也有了成规模的文房刻铜的制作与销售。

成书于1935年的《旧都文物略》,认为北京所产刻铜墨盒之所以优异,原因在于“其特异之点在盒口之适度,开合随意,无紧松不灵之病。且边角浑成,不露焊痕,为各地所不能及者。至于表面之雅观与否,则视书画及雕刻之工何如。”其实,除了金属加工工艺精良外,诸多顶级画家与刻铜高手的密切合作,大大提升了京城文房刻铜的艺术品位,是它们得以享誉全国的重要原因。

受尺幅限制,文房刻铜上的构图一般比较简洁,画面也多以写意小品为主。从艺术内容上看,民国文房刻铜涵盖了书画表现的所有方面,举凡人物、山水、花鸟、书法等,无所不包。在艺术表现形式上,在中国文人画的“笔”与“墨”中,刻铜艺人主要强调用“笔”,即通过线条的形式与内涵来诠释作品的神韵。

刻铜艺人通过刻刀深浅、粗细、虚实的跳跃式变化,勾勒物象,刻画形象。画面多为写意和小写意风格,也有些工笔风格的作品,但都以线条表现为主。少数技艺超群的高手,以较大面积的深刀密刻来表现笔墨晕染的效果,极具水墨韵味。个别艺人甚至开创性地把进入中国不久的漫画艺术形式引入刻铜,令人耳目一新。

这一时期,刻铜镇尺也开始普遍使用,它和刻铜墨盒构成了刻铜文房的主流。此外,一些異形墨盒也出现在市场上,如桃形、钟形、书卷形、扇形、六角形、八角形、琴形、菱形、双菱形、双环形、如意形、枣核形等,把玩在手,颇为可人。此时,集白铜、黄铜、紫铜二者或三者于一体,施以刻铜工艺的“两镶”“三镶”墨盒也普遍出现了。

除艺术与工艺价值外,民国时期的文房刻铜在内涵上更加广泛地涉及交谊、馈赠、奖励、纪念、铭志等诸多方面。书画家之间或画家与亲友之间赠文房刻铜的现象更为普遍。除与刻铜艺人合作外,个别书画家也会偶涉刻铜以为雅事。画家、美术教育家王森然与齐白石有30多年的深厚友谊,在他1959年所撰写的《回忆齐白石先生》一文中,曾提到齐白石老人亲自刻墨盒赠送给他。

1937年“七七事变”爆发后,国难当头,百业凋敝。日寇铁蹄统治下的北京失去了昔日文化之都的风采。文房刻铜艺术品的创作、生产也从巅峰跌入谷底,辉煌不再。为满足使用需求,包括同古堂在内的一些文具店、南纸店虽继续制作,但其艺术水准已大不如前。

抗战胜利后的短暂和平,并没有给文房刻铜艺术提供振兴的机会。这种低迷状态一直延续到20世纪50年代。随着自来水笔的逐渐普及,以刻铜墨盒为主体的文房刻铜最终淡出了人们的视野。直到几十年后的今天,作为一种极具艺术价值和历史价值的收藏品,它们才重新被人们认知并珍藏。