数字劳动:一个空洞的能指? *

2022-01-24亚历桑德罗甘迪尼操远芃

亚历桑德罗·甘迪尼 /文 操远芃 / 译

一、引 言

21世纪初,“数字劳动”一词甫一出现便抛出了一个颇具影响力的理论命题,这一命题建立在马克思主义传统的基础上,对新兴数字经济展开批判。在最初的表述中,这些批判几乎都是在字面上将马克思的劳动价值理论应用到数字领域,这样的做法目的在于解释互联网企业如何占有用户基于休闲目的的无偿活动。如若不然,数字劳动就会被冠以“产消合一”“产用合一”等非批判性的形式。从这一角度来看,“数字劳动”包括在线用户进行的无酬工作,且这些活动都能有助于互联网企业的盈利。因此,互联网企业应当对这些用户给予相应的补偿。

然而,多年来,“数字劳动”一词已经与更为普遍的社会现象联系在一起,这些现象涉及劳动和数字技术之间存在的广泛联系。研究者们将在线用户在社交媒介平台上的无偿活动、以广告制作为目的数据分析信息和搜集过程以及以数字平台为媒介(或赋能),按需进行的新兴有偿工作,称之为“平台劳动”(platform labor)或“零工经济”等(gig economy)活动视为数字劳动的形式。尽管这些活动最初的确涉及某种形式的数字劳动,但“数字劳动”一词似乎在某种程度上已经泛化,正在成为一种概括性的术语。这表明数字劳动日益脱离原初的含义,在劳动和价值问题上脱离马克思主义的批判立场。

本文将对“数字劳动”的概念演变进行总结,并反思这一概念的演变对数字媒介进行的批判性学术研究产生了何种影响。本文认为,“数字劳动”一词已经成为一个空洞的能指,不再能够用以明确可辨的批判,亦无法满足学术分析的目的。这就导致出现两个相关且同样存疑的问题。一方面,先不论“数字劳动”一词的有效性如何(事实上存在较大争议),就它作为通用的术语被通俗化使用而言,已经大大削弱了其最初所被赋予的马克思主义的批判立场。另一方面,也许是最重要的,“数字劳动”一词的广泛使用标志着劳动和数字技术之间的关系发展到了一个新的阶段。在这一阶段“数字”和“劳动”两个词语正日益变得不可分割。这体现了以数字技术为媒介(或赋能)的有偿工作形式正在面向社会普及,而这也是构成平台劳动的基础。上述种种表明,社交媒介过去对无偿以休闲为目的的用户活动进行剥削的形式发生了转变。而今,用户进行的某些活动直接从属于资本,劳动关系也被置于数字平台的监视之下。面对上述转变,资本主义有必要发展出一种新型的监控形式。现实的转变最终无情推翻了马克思主义者最初所设想的“数字劳动”作为无偿劳动的概念前提。

接下来,本文首先要重构马克思主义关于“数字劳动”概念的研究谱系。同时,“数字劳动”作为在批判媒介研究领域中具有重大影响力的理论框架、作为“受众商品”理论的衍生概念 ,其在一定程度上存有争议,本文也将对这些问题一一展开讨论。其次,本文刻画了“数字劳动”概念的演进轨迹,也就间接阐释了“数字劳动”一词为何普遍成为描述某种工作活动以及成为数字化组成要素等现象的代名词。最后,本文将基于现有关于平台劳动和零工经济的研究,对受众、数字劳动和平台劳动在概念上进行对比,从而说明如何在这种新背景下考察以数字技术为媒介(或赋能)的劳资关系。总而言之,上述分析会促使人们进行反思,意识到,随着时代的发展,无法再将劳动和数字技术分为两个互相独立的组成部分进行讨论,同时,这一事实也表明对数字媒介进行批判性学术研究具有更加广泛的意义。

二、数字劳动:一个充满争议的框架

自21世纪初以来,“数字劳动”这一概念在批判媒介研究理论中涉及一个具体的理论命题:

现代互联网平台主要的资本积累模式是基于对用户无酬劳动的剥削。这些用户创造网络内容,并且为了获得快乐,使用博客、社交网站、维基、微博等内容共享网站。而这些活动创造的价值正是网络平台产生利润的关键。1Christian Fuchs and Sebastian Sevignani, What is digital labour? What is digital work? What’s their di☆erence? And why do these questions matter for understanding social media? TripleC: Communication, Capitalism & Critique, vol.11, 2013, p.237.

从基本层面来看,这种观点是对蒂兹纳·泰拉诺瓦(Tiziana Terranova)所写的一篇关于“免费劳动”论文2Tiziana Terranova, Free labor: producing culture for the digital economy, Social Text,vol.18, 2000, pp.33-58.观点的拓展。这篇论文产生了极其深远的影响,文中泰拉诺瓦强调数字媒介用户为了获取免费的在线服务而承担了无偿的、生产性的工作。按照这样的设想,“数字劳动”的概念可以在达拉斯·斯麦兹(Dallas Smythe)的“受众商品”理论中找到一个关键的理论前提。受众商品理论认为,电视观众在观看过程中被强制要求观看商业广告,这就表明观众在收看广告和接受营销信息时承担了一种无偿的工作。通过考察与“受众劳动”相类似的概念,可以发现受众商品理论会被用以解释社交媒介用户活动的商品化过程,在这一过程中数字平台能够获得经济收益。这样也就导致人们会对基于休闲时间的、用户生成内容生产的剥削形式进行广泛批判,而这种活动也被称为“玩工”(playbour)。同时,这也引起了人们批判,诸如脸书和油管一类的社交媒介在提供服务的商业模式中隐藏着以广告投放为目的而大规模收集用户数据的过程。

在这场争论中最多产的学者无疑是克里斯蒂安·福克斯(Christian Fuchs)。福克斯提出要将受众商品理论与马克思主义劳动价值理论这一“正统”解释方式相结合。他认为,社交媒介用户的劳动成为互联网公司“实际吸纳”过程的对象。互联网公司为了自身的经济效益无偿占有了用户的活动。因此,用户群体在理论假设中就变成了正在遭受剥削的工人阶层。进行批判媒介理论研究的学界人士围绕福克斯所提出的命题的重大意义,以及福克斯的批判是否具有合理性等相关问题展开了激烈的讨论。亚当·阿维德森(Adam Arvidsson)和伊拉诺·科洛尼亚(Elanor Colleoni)在一篇批评文章中尖锐地指出,福克斯将马克思主义的劳动价值理论用来分析互联网平台中劳动存在缺陷。两位学者认为,在数字领域中,价值创造过程实际上脱离了马克思主义劳动价值理论对于价值量的规定。在经典的马克思主义劳动价值理论分析中,价值量的大小取决于劳动时间的多少。而在互联网平台中,价值量则取决于用户情感交流产生的经济价值,这种方式类似于在金融市场中如何确定一个品牌的价值。福克斯直接回应了阿维德森和科洛尼亚的批评,提出他在分析中正确坚持了马克思主义对价值理论的阐释。因而,他本人的分析也是唯一行之有效的解释。其他学者也纷纷参与到这场争论当中。例如,雅各布·瑞吉(Jakob Rigi)和罗伯特·普赖(Robert Prey)强调福克斯“错误地认为产消者是剩余价值的生产者,更准确的分析方法应该是将产消者视为公共物品的生产者,这些公共物品可以在广告商那里获取租金”。然而,他们同样批评阿维德森和科洛尼亚过分看中情感关系在价值生产过程中发挥的作用,但也认为他们的分析最终并没有完全使马克思的劳动价值理论丧失价值。类似地,爱德华·科莫尔 (Edward Comor)指出无论是福克斯还是阿维德森和科洛尼亚都曲解了马克思的价值理论,他随之质疑“数字领域产消合一”的概念在多大程度上能够代表一种新的价值机制。在福克斯提出的数字劳动理论框架中,生产性劳动和非生产性劳动之间区分的有效性同样也受到批判媒介研究之外的学者的质疑。例如,在批判管理研究中,阿明·贝费伦根(Armin Beverungen)等人认为,福克斯夸大了数字领域价值创造过程中“免费劳动”部分的作用。这样就无法充分认识到社交媒介迫使用户的劳动具有生产性,因而也就无法正确认识到这种人类活动的管理组织形式。然而,尽管围绕着“数字劳动”这一概念存在诸多争论,但数字劳动的概念依旧还是很快就确立了自己的理论地位,成为学界常见的批判数字媒介产业中特有剥削方式的重要研究路径。

虽然本文的目的不是参与到这场争论当中,但我对迈克尔·卡普兰(Michael Kaplan)的观点表示赞同,即便这场争论目前已经陷入了僵局:

即使对于最基础的问题,那些媒介理论研究者们都没有达成共识。例如,社交网站上的活动是否被视为是工作……这种工作是否被视为是劳动……这种劳动是否是互联网传媒产业的最终利润来源。1Michael Kaplan, The self-consuming commodity: audiences, users and the riddle of digital labor, Television & New Media, vol. 21, 2019, p.1.

多年来,“数字劳动”这一概念的内涵已经被逐渐模糊,它可以用来形容几乎所有以数字媒介为中介而发生的直接或间接的劳动形式,不管这些形式是否符合数字劳动理论的框架。基于此,本文认为,我们需要重新考虑“数字劳动”这一概念的重要意义。数字劳动概念的演变并非偶然,它随着当前普遍称之为“平台劳动”或“零工经济”的出现而发生。

三、从数字劳动到平台劳动

近年来,数字经济发展的最重要表现之一,就是按需分配有偿劳动的中介平台在社会中逐步普及开来。如优步、户户送、亚马逊土耳其机器人(Amazon Mechanical Turk)以及Upwork2户户送是一个美食外送平台。亚马逊土耳其机器人是一个Web服务应用程序接口(API),当用户提出一个需求,应用程序就会将这一请求发送到执行任务的人,人就会对此作出应答,然后服务器将回应传给请求者。土耳其机器人上的工资是按成功完成人工智能任务来计算的。亚马逊通过收取成功完成请求者人工智能任务的百分之十的价格来获利。Upwork是全球最大的综合类工作外包平台。——译者注等。在理论研究中常用“平台劳动”或“零工经济”来称呼这种现象。而现在有关于这一主题的实证研究则向我们描绘了这幅生动的景象。尽管在研究中很难获得精准的数据,但据估计,在2016—2017年间,在英国、德国、比利时、瑞士和意大利等欧洲国家中,约有9%~22%的劳动者从事以平台为媒介(或赋能)的工作。研究表明,数字“零工”,特别是对那些处在劳动力市场边缘的劳动者而言是一个充满吸引力的选择。因为他们可以利用这个契机相对轻松地“发掘”工作机会。尽管如此,数字零工还是迅速发展成为一种极具剥削性的工作形式。平台上工人的平均收入相当之低,工作中普遍存在不稳定因素。他们的工作时间较长,而且时常要进行存在人身安全隐患的活动,快递员就是一个典型的例子。

当研究者开始注意到以平台为媒介(或赋能)的工作实践大规模出现时,很多学者转而使用“数字劳动”来描述这些实践,并将其视为一类发生在数字领域被剥削的活动形式。更重要的是,这种一概而论的描述并不仅仅适用于平台劳动如黑客、创意劳工(creative labour)以及在亚马逊土耳其机器人上按需“领取任务”的托客等在内的各种类型的活动都被纳入数字劳动的范畴中。多米尼克·卡登(Dominique Cardon)和安东尼奥·卡西利(Antonio Casilli)认为数字劳动将“人们‘数字社会关系’的形成简化为生产过程的一个阶段。在今天的技术使用背景下,社会被商业所统摄。”1Dominique Cardon and Antonio Casilli, Qu’est-ce que le digital labor? Paris: INA, 2015, p.13.这个定义同时包括了所有被人们定义为按需分配工作的互联网平台(如优步)、微工平台(如亚马逊土耳其机器人)、社交网站,甚至还包括了物联网中的物联对象。卡西利的观点以数字劳动的四个特征为原则,这些原则可以通过“数字劳动”的实例得以体现:其中,用户去履行“某些无偿的任务”仅仅是保证数字劳动得以运行的综合机制的一个方面,这一综合机制涉及用户对实际工作合同的遵守、数据化和游戏化的绩效考核测量方式,以及虚假的自我雇佣关系。这也是卡西利所谓的“技术寄生”(technological parasubordination)。在德布拉·豪克罗夫特(Debra Howcrof)和比尔格塔 · 伯格沃尔-卡雷伯恩(Birgitta Bergvall-Kåreborn)提出的“众包工作”的分类中也能看到类似的分析。在他们的类型学分析中,“玩工众包”与“在线任务众包”(如土耳其机器人)、基于资产的服务(如优步)以及“基于职业的众包”(线上自由职业)并列在一起,都置于同一语境下。事实上,马克·格雷姆(Mark Graham)等人研究边缘地区的线上劳动力市场的外包做法时,将“数字劳动”称之为“通过数字劳动力市场进行的有偿活动”。福克斯本人似乎认为,所有涉及数字媒介生产、流通以及数字媒介的使用,诸如在线工作、网络工作、虚拟工作以及其他相似的术语,都应该归到他的数字劳动的理论框架中,借“数字劳动价值理论”对其进行合理的解释。

简要回顾“数字劳动”的演变过程,它表明平台劳动的出现并非偶然。“数字劳动”一词的含义已经发生了变化,它在使用中日益脱离其最初的概念前提,而成为一种通用的表达方式,用以表明在工作(或与工作有关的活动)环境中存在数字技术参与的部分。我认为,这类观点极大地削弱了“数字劳动”这一概念原本具有的批判维度。因为,尽管存在很强的争议,但是数字劳动这一概念本质上还是源自马克思主义的传统分析理论。对部分学者而言,“数字劳动”是指为了创造价值而无偿剥削用户的活动以及个人数据;但对另一部分学者而言,“数字劳动”仅仅代表一个术语,用以表明数字技术在中介、促成或组织开展工作方面发挥某种作用,仅仅在剥削的性质上可能存在一些细微的差别。

这类泛化分析也阻碍了人们充分认识近年来劳动和数字技术之间的关系已经发生的质变,平台劳动的出现就是一个集中体现。正是格雷姆和杰米·伍德科克(Jamie Woodcock)等人通过研究揭示出,马克思主义将数字劳动视为无偿工作的概念前提与新兴的以平台为媒介(或赋能)的工作形式之间不相符合。换言之,数字平台工作代表了一种理论的质变,使数字劳动从受众商品化的概念和对用户无偿的、基于休闲为目的的活动的剥削中脱离出来,而这恰恰是福克斯数字劳动理论的基础。与脸书和油管等基于广告活动的社交媒体平台不同,优步、户户送等“精益”平台的主要目的在于,直接监督劳动力作为商品在消费者/客户和用户/工人之间进行交换的过程。对于用户/工人而言,他们会按需承担有偿且“真实”的工作活动。因此,平台劳动构成了对数字劳动最初理论立场的颠覆。尽管仅仅从描述性的角度看,平台劳动的实例的确有理由被看作是为了牟利而占有某些用户的无偿活动和个人数据,但归根结底,平台劳动的关键特征并不体现在对用户免费劳动的剥削,而是体现在其将资本和劳动的关系强加给用户,并且推动和规范了劳动力作为商品的直接交换。

四、平台劳动的特殊性

虽然从严格意义上说,数字工作平台的确首先是大众传媒的基础设施。但我认为,经过尼克·斯尔尼塞克(Nick Srnicek)的分析之后,数字工作平台无论是从经验上还是从理论上都不能与其他类型的社交媒体平台相提并论。相反,根据斯科特·库什纳(Scott Kushner)的详细分析,这些平台必须被视为一种新型的组织机构,它取代了过去那种将工人和雇主联系起来的古老中介(最常见的是中介公司)。因此,作为大众传媒的基础设施,数字工作平台的特殊性在于其能够重新协调供需,并以数据化的形式体现出来,而这项工作的最终目的就是使劳动力商品直接交换过程中涉及的社会生产关系被传统劳资关系所支配,以及受制于由算法,被组织、控制和监视。

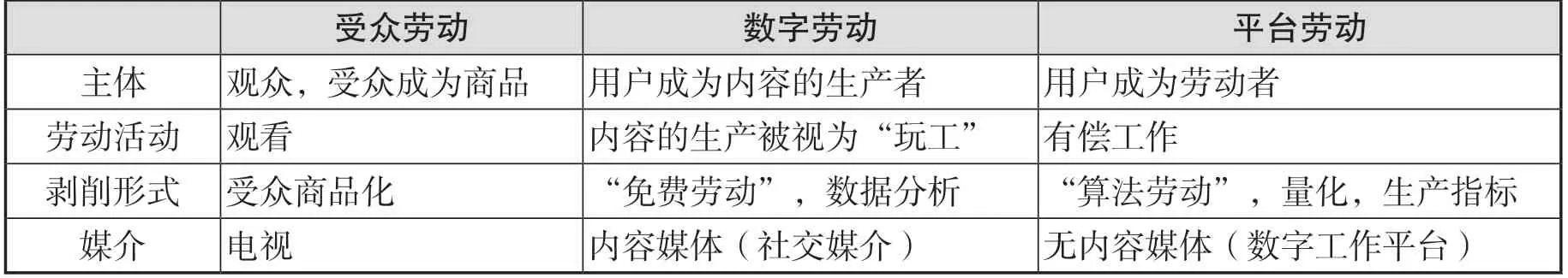

下表对受众、数字劳动、平台劳动的一些关键特征进行了比较,用以评估平台劳动的独特之处。

“平台劳动”的特殊性

这表明在平台劳动中:

1.所涉及的主体不是观众,也并非被剥削休闲活动的用户,而是实际的工人。这些工人自愿接受数字平台上客户/委托人的委托从事活动。数字平台实际上充当“影子”雇主或“伪”雇主的角色。

2.平台劳动并不包括对某一特定媒介以休闲为目的进行消费,也不包括无偿创作内容然后在社交媒体上分享,而是指在一个安排明确和互相商定好的任务中充当“临时工”的角色,以换取正式的货币报酬。

3.剥削的形式借助算法,通过受众的“消费性工作”和社交媒体用户的“生产性休闲”的数据化,转化为以下形式:(1)算法规定了事先确定的有偿工作活动的组织和执行;(2)通过不透明的算法来确定这些工作的价值;(3)使用“生产性指标”,尤其是声誉值,作为控制和监督的工具。

4.所涉及的媒介从电视、社交媒体等基于内容的媒介转变为无内容的数字平台。这一转变的主要目的是实现劳资双方间的劳动力商品交换。

因此,如果我们将数字工作平台视为数字传媒的主要基础设施。那么,与其认为它们生产了受众,倒不如在根本上将其视为社会关系的协调中介。这些中介实际上通过数字化聚合的方式“生产”了工作的供需关系。本文建议将这部分人称之为“劳工公众”。这一概念可以被视作加布里埃尔·塔尔德(Gabriel Tarde)“公众”概念的发展,塔尔德认为公众是卓有成效的现代组织形式。然而,“劳工公众”不能放在公共领域的经典概念中进行理解,在经典概念中人们是通过参与公共事务而聚集在一起。相比之下,这里的“公众”应当被视为与社群概念相互对应、交织的概念——虽然在共产主义社会中,人与人之间的交往特征体现在社会联系和价值共享上。而塔尔德“公众”的概念却显示了短暂的依靠利益驱动的社群形式。对于塔尔德而言,公众是由社会活动群体组成,他们之间彼此“陌生”,因为一时的利益而结合在一起,一旦利益消失他们就会解散。类似地,我们可以认为,数字工作平台为“准陌生人”组成的社会活动群体生产了工作的供需关系。这些“准陌生人”在共同利益的基础上,彼此间形成临时的联系,参与到短暂的且由利益驱动社会交换中。他们的任务或者说是“临时工作”一旦完成,这个临时形成的群体实际上就解散了(例如,在优步上,客户不能选择下一次与谁一起乘车,也不能选择在不同地点反复搭乘同一辆车)。反之,这些短暂的社会交换是劳动力商品成功进行交换、交易并且使之保持稳定的基础。数字工作平台对构成工作供需之间的社会关系进行了再中介化和数据化,将这些社会关系转化为由算法规定和调节的临时性生产关系,并且这些生产关系在其产生的背景下是独一无二的。

五、结 论

在某种意义上,“数字劳动”一词内涵的演变,可以被视为马克思主义数字劳动理论在学术界(以及其他领域)流行所带来的一个必然的副产品。因为,数字劳动的概念在持续不断发挥影响力的同时也饱受批评。然而,尽管本文称“数字劳动”一词为空洞的能指,但实际上我并不主张将马克思主义的数字劳动理论作为一个理论命题予以反驳。事实上,我坚信,数字劳动仍然是极其宝贵的理论资源,它可以用来批判社交媒体产业中特有的在线活动的剥削形式,也可以用来论证数字化转型实践的扭曲,剑桥分析公司的丑闻生动地证明了这一点。1剑桥分析丑闻指,在2016年美国总统大选期间,有8700万Facebook用户数据被不当泄露给剑桥分析公司用以支持美国前总统特朗普。——译者注也正是通过这场关于“数字劳动”的争论,为肖萨娜·佐伯芙(Shoshana Zubo☆)全面控诉谷歌和脸书等科技公司创造了条件,她认为这些公司的行径预示着资本主义发展进入了一个全新的“监控资本主义 ”时代。

然而,“数字劳动”概念的一般演变不仅会对数字资本主义视域下工作问题研究产生广泛影响,同时也会对批判媒介研究产生具体影响。如果说“数字劳动”一词最初是用来形容无偿的、被剥削的、创造价值的且以数字化为基础的活动的术语,那么随着时代的发展,“数字劳动”的内涵已经被极大扩充了,以至于现在人们几乎无法将“数字”这一前缀同“劳动”活动相分离。今天,在“数字劳动”概念之下存在着一系列性质不同的实践,其中包括无偿工作、有偿工作、以数字媒介和数字技术为基础“零工工作”,同时也涵盖诸如家务劳动、认知劳动、创意劳动等众多类型的劳动,这使得马克思主义“数字劳动”理论已经丧失了最初所具有的批判特性。正是在此意义上,我认为,“数字劳动”这一概念已经变成了一个空洞的能指:如今,数字劳动仅仅表明,某种数字技术在一定的情况下会对个人的劳动活动产生影响,而这并不能自动将其与无偿劳动和剥削联系在一起。简言之,今天的劳动中存在“数字”的成分并不稀奇。因此,对工作中存在某种剥削性的数字劳动这一现象进行解释,已经无法满足人们对更宏伟的目标的追求:即在21世纪对资本主义、工作、技术三者的关系进行批判。在这里我借用凯莉·贾雷特(Kylie Jarrett)的话来重申这一点:

之所以提出这种批判的关键原因……是为了鼓励人们在未来的研究中不再强调非物质劳动(在这里指的是数字劳动)的新颖性,而是鼓励人们对非物质劳动与资本之间的关系提出更细致入微、更情境化的解释。既要对当代资本主义现状进行总体概述,也要对具体的数字劳动实践进行研究。

因此,如果我们希冀产生一个具有价值且合乎时宜的批判,那么我们就不能仅仅是停留在对数字化的存在和作用进行判断分析的表面上,需要对这些实践进行更加深入的探索。也就是说我们需要通过这些实践来说明加强劳动和资本之间关系的多种方式。

与之相关,这也会对批判媒介研究产生具体的影响。这部分文献在某种程度上反映了人们过度关注将平台视为媒介对象的现象,从而忽视了平台也是社会对象。尽管在这一方面,尤其是在文化生产背景下有过相关研究,但是在对数字平台和工作之间的关系进行批判性讨论时,还是不得不直面从“数字劳动”争论中继承下来的“僵局”,其中涉及劳动、价值以及社交媒体的剥削等问题。从反面看,由于需要应对牵涉到的众多理论问题,对“数字劳动”的争论同样无法在脸书、推特和油管等类型的社交媒介平台之间做出明确区分,而对于优步、户户送等数字工作平台更是如此。相反,仔细观察上文所阐述的数字工作平台所特有的逻辑就会发现,这些平台运行所需的社会关系中介越来越复杂,这一点在某种程度上可以防止人们将数字工作平台同其他社交媒体等同起来。为了充分应对这种复杂性,批判媒介研究学者需要抛弃一概而论的做法,在理论和专业名词的使用上要更加准确、清晰,因为数字工作平台在越来越多的背景中成为“生产点”以及产生新的劳动组织者,但即使如此,它们在本质上仍然是大众传媒的基础设施。进行上述理解将有利于我们在目前研究的基础上进一步扩展对平台、平台功能以及平台作为媒介对象的重要性等问题的认知。