结构二重性视角下疫情赋闲农民工生活状态研究

——基于皖H县13名农民工的个案调研①

2022-01-23刘舜

刘 舜

引 言

2020年1月末新冠肺炎疫情暴发伊始,建筑业、旅游业、制造业、餐饮业、教育培训业等行业都面临着严峻的考验,农民工何时返工、何时回城成为社会各界关注的焦点和讨论的话题。国务院下达《关于延长2020年春节假期的通知》之后,全国“停工令”随着疫情恶化不断升级,这使得大量农民工短期内难以复工,处于赋闲状态。

按社会学垂直阶层分类,流动中的两亿多农民工群体,一直是被社会广泛关注的弱势群体,他们是繁华城市背后默默运转的齿轮,也是这个时代发展坚定的基石。突如其来的疫情使他们遭受社会的“结构性制约”而无法前往城市正常务工,延后复工不仅会直接影响部分农民工的经济收入,还会衍生一系列不良的潜在性风险。被迫滞留居住地的农民工群体在赋闲时期,一部分人平稳地度过,另一部分人痛苦地挣扎。随着疫情的好转,他们逐渐回归平稳,曾经失衡的岁月会成为群体里每个人共同的社会记忆,一幕幕在脑海中闪过的画面也是疫情背景下这个群体的真实社会图鉴。

由于不同的农民工个人或家庭防范风险的能力不同,每个个体生活的失衡状态与再平衡需要的时间也不相同。本文通过深度访谈、参与观察等方式记录了13位农民工个体在疫情背景下的生活状态与防范风险措施,以社会学结构二重性的视角以及人类学田野调查的方法,探讨各类农民工群体在宏观的社会结构变动下微观个体的行为模式。

一、文献综述

(一)农民工概念与分类

根据国家统计局在2020年发布的《2019年农民工监测调查报告》可知,农民工是指户籍仍在农村,在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。(1)国家统计局:《2019年农民工检测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202004/20200427-1596389,2020年4月12日检索。根据中国社会科学院研究所陆学艺研究员的考证,“农民工”一词最早是由张雨林教授在1984年首先提出的。(2)徐诺金:《中国农民工转型问题研究——一个关乎亿万人民福祉的大问题》,中国金融出版社2019年版,第42页。目前,有学者提出关于“农民工”的概念应该从四个层面去认识和界定:一是职业,农民工从事的是非农职业,或者以非农业作为主要职业,也就是说,他们的绝大多数劳动时间都花在非农活动上,主要收入也大都来自非农业活动;二是制度身份,受到中国特有的户籍制度的影响,农民工的户籍身份依旧是农民,与拥有非农户籍人群具有差别;三是劳动关系,农民工属于被雇佣者,劳动时间被雇佣者购买,其他拥有农业户口、从事非农产业,但不被人雇佣的不属于农民工,而是个体工商户、私营企业主等;四是地域,农民工来自农村,保留了农村成长记忆。(3)邹新树:《中国城市农民工问题》,上海群言出版社2007年版,第34页。上述观点分别从职业身份、户籍身份、劳动身份和地域身份四个方面对“农民工”这一群体进行定义。总之,为了避免歧义,本文使用的“农民工”概念是国家统计局在2020年发布的《2019年农民工监测调查报告》中对农民工的定义:户籍仍在农村,在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。

按照工作地划分,农民工可分成城市农民工、集镇农民工和乡村农民工;按照流动范围划分,农民工可分为就地务工农民工、跨县农民工、跨省农民工和跨国农民工;按照所在产业划分,农民工可分为第二产业农民工和第三产业农民工。这种划分方式对于相对封闭无流动性的社会具有一定的考究意义,但是中国社会流动性大、个人身份也处于不断变动之中,社会分化让每个人都有“脱嵌”与“嵌入”某种生活环境或社会组织的可能,从而使得个人身份处于流动和变化之中。朱磊、雷洪基于农民工生活结构的分析,把农民工置于由流入地与流出地共同构成的场域中,建构了由“流出地脱嵌”和“流入地嵌入”两个维度构成的框架,把农民工分为两栖群体、移民群体、打工群体和无根群体四种类型(4)朱磊、雷洪:《论农民工的分类及其转型》,《社会学评论》2015年第3期,第83页。。为了避免访谈对象混乱,本文通过“嵌入式”理论对农民工群体进行分类,由于“移民群体”与“两栖群体”都在城市有房,他们疫情期间在城市居住,生活状态相似,所以将这两类农民工群体统称为“城居群体”。综上所述,本文将研究对象细分为三类群体,分别是城居群体、无根群体和打工群体。

(二)“结构二重性”理论探究

“结构二重性”理论是著名社会学家安东尼·吉登斯为说明个人与社会互动关系的系统性理论而提出的。该理论从运动的角度以及社会实践的角度来理解社会结构,认为社会结构内在于人类行动者在具体情境的实践活动之中。吉登斯以批判的姿态和口吻否定了行动者与结构相互影响的二元论,他认为这两种既定现象体现的是二重性,即人类实践基础上的使动性和制约性的统一、主体能动性与社会结构的统一。

在马克思看来,“实践”是主体与客体的中介,正是在实践中主体和客体才得以统一,所以实践表明了人的能动性和创造性,这一能动性是一种既受自然制约也受社会制约的主体的能动性,能动性和制约性是实践的基本特征,二者体现的是一种辩证的关系。在吉登斯看来,“结构”在结构化理论中同时具有使动性和制约性,结构是指再生产过程中反复涉及的规则和资源,而规则又可分为建构性规则和管制性规则,而资源也可分为配置性资源和权威性资源。

本文以马克思的实践理论作为探讨的起点,以吉登斯的“结构二重性”理论作为解释框架,探讨疫情背景下赋闲农民工的使动性和制约性,从社会结构的角度分析农民工因为管制性规则所受到的“空间管制性制约”与“资源获取性制约”,在“结构二重性”理论的基础上探讨赋闲农民工所展现的能动性,描述该群体在资源获取受限的过程中如何进行资源转移性防范与代际转移性防范。

(三)文献评述

纵观关于农民工的研究文献,学界从农民工的概念、分类、流动性、大城市融入状况、生活保障与返乡务工等方面进行了系统性研究,但对于疫情背景下赋闲农民工的关注较少。本文旨在通过社会学家吉登斯“二重性理论”对疫情背景下赋闲农民工的生活现状进行研究,深描微观个体与时代共振的频率,运用人类学参与观察的方法走进赋闲农民工的生活,探讨其在特殊背景下的制约性与能动性,为预防社会灾害发生所制定的相关策略提供原始资料。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本文以疫情背景下有过赋闲在家经历的农民工群体为研究对象,在不同行业、不同性别、不同年龄、不同学历的农民工中抽取15名样本。去除个别因中途退出和其他原因无法参与研究的对象,最终获得有效样本13名,流出地均为安徽省H县。其中有11名男性,2名女性,年龄分布在20—41岁不等,学历遍布小学、初中、高中、大专、本科,所从事的行业涉及建筑业、服装业、餐饮业、旅游业、教育业、房地产业、养殖业、电子商务业等(详见表1)。

表1 访谈人信息

(二)研究方法

本文通过参与观察法深入了解研究对象的实际生活,并通过阅读相关文献对农民工群体进行概念的确认与分类。本文按照“嵌入式”理论,根据居住情况、户籍情况、生活场域分布、家庭生计方式、人际关系情况与农业从事经历等维度,将13名研究对象分别归类为城居群体、无根群体和打工群体。然后在“结构二重性”理论框架下,制定访谈提纲,对赋闲期间的农民工群体进行半结构式访谈,收集一手资料,编码整理,从而形成理论对话。

三、研究发现

结构化理论总是把结构看作是社会系统的某种属性,体现在以时空为根植基础的人们再生产的实践活动之中。(5)安东尼·吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,上海三联书店1998年版,第61页。吉登斯构建了以对传统的“二元论”社会学理论的批判为逻辑前提、以“结构二重性”与“实践”概念为逻辑起点与逻辑中介、以微观的个人行动框架与宏观的社会结构框架之间的互动为逻辑展开的系统而具内在逻辑的“结构化理论”。(6)董才生、王远:《论吉登斯结构化理论的内在逻辑》,《长白学刊》2008年第3期,第23页。宏观的社会结构会对微观的个人行动框架有使动和制约的“二重性影响”,疫情发生之后,大部分农民工群体处于被隔离状态,赋闲的农民工群体既展现了在社会结构中被制约的情境,也展现了自我实践的能动性。其中“结构性制约”的表现形式主要分为两个方面:空间管制性制约和资源获取性制约;“结构性能动”的表现形式主要分为两个方面:空间转移性防范与资源转移性防范,而制约性和能动性最终会在实践中达到统一。

(一)结构性制约

1.隔离——空间管制性制约

在疫情背景下,由于社会各级组织实行权利管制性制约,所以使得原本前往外地的农民工赋闲在家。城居群体、无根群体、打工群体面对不同的生活场域,有着不同表现形式。

(1)城居群体:社群隔离、赋闲居家

对于城居群体来说,他们居住的场所为城市社区,由于疫情暴发,他们无法前往惯常居住地或者工作地点,所以只能隔离在家。

受访者刘A,男,本科,31岁,现于上海徐汇区从事教育行业游学营地教育营销工作。2010年在昆山买房,户口已转移,他每年在家待数天左右,渐渐与流出地形成脱嵌状态。疫情期间,与往年相比,他在家多待了一个半月。“从一月下旬到三月上旬,社区都处于隔离的状态,每天待在家里,与家人相处,享受家庭团聚之乐。”据本人对受访者的了解,受访者的家庭结构属于核心家庭,女儿三岁,过年期间,他把居住在农村的父母接往昆山,疫情暴发之后,父母没有返乡,全家五口人处于社区隔离状态。

受访者陈A,男,本科,25岁,现于浙江杭州从事电子商务行业运营工作,并担任店长一职。2019年,本科毕业之后,在父母的帮助下,他贷款在杭州买了一套房子,户口还是农村户口,已订婚。“疫情期间,从一月初到二月底在家待了接近两个月,元宵节后,公司改为网上工作,因为是电子商务行业,可以线上工作,在家也正常上班,但由于物流未开通,发不出货,所以几乎处于赋闲状态。疫情虽然限制了我的活动,但是今年元宵节和父母一起过,这让我感到很温馨。”

疫情背景下,两位受访者处于社区隔离、赋闲居家状态,由于受到空间性制约,使得他们的物理空间移动范围小。“城居群体”在隔离的状态下,发挥“结构性制约”的使动性,通过与家人互动来弥补因工作忙碌缺少时间陪伴家人的遗憾,从而增进亲情的融合。

(2)无根群体:封路封村、自我隔离

无根群体的特征是低程度的流入地嵌入和高程度的流出地脱嵌。 “无根”群体具有不融入生活共同体、不享受完整公民权利、身份认同失调的特征,这表明了该群体在生活结构上的分裂、矛盾、冲突状态,即在流入地与流出地都是“悬浮在空中”,两边均不嵌入。

受访者金A,女,专科,26岁,现于合肥市某建筑公司从事会计工作。她在外打工四年,暂时还没有买房的打算。今年回家本打算和男朋友订婚,但由于疫情的影响,订婚取消。“受到疫情的影响,在家待了两个多月,作息没有以前上班规律,但是我也在跑步健身。记得有一次在疫情期间早上起来跑步,被村里的干部劝返,那个时候每个村子的路口都有志愿者把守,所以处于一种村村隔离的状态。后来我都是自己在家里自我隔离,练瑜伽健身。”

受访者潘A,男,本科,24岁,疫情前期在上海迪士尼从事游客服务工作,后来辞职,进入房地产行业做一名销售员。本科毕业后,他从事与专业相关的工作,家里有一个弟弟正在读高三,但他对未来发展处于迷茫状态。“疫情期间,生活比较单调,在家完全处于隔离状态,在情绪上会萌发消极的想法,并且对自己的工作渐渐缺少期待。迪士尼工资太低,我准备进入房地产行业试试。所以在家几乎处于自我隔离的状态,思考自己的未来,规划自己的职业。”

疫情背景下,两位受访者受到空间性制约,农村处于封村封路的状态,个人计划也因为疫情有一些改变。个人的行为模式受宏观的社会结构影响,规则性制约是其中的一个方面。封村封路、游乐园闭园是制度性规定,生活在规则性制度下的个人受其制约。

(3)打工群体:没有拜年、家庭建设

打工群体的特征是低程度的流入地嵌入和低程度的流出地脱嵌,在流入地,他们从事被雇佣的非农业活动,并以此获得养活家庭的劳动收入,他们处于流动状态,他们的生存状态和生活质量由工作薪资和稳定状态所决定。在他们看来,外出打工仅仅是一种经济行为,乡村作为唯一归属与依附的地位从未真正发生动摇或改变。

李A,男,初中,34岁,从事建筑行业室内装修工作。他常年在外打工,如果家里有活也会回家挣钱。家庭结构属于主干式家庭,父母在家务农,妻子从事服装制造业,有一个儿子正在读一年级。“今年疫情刚好赶上过年,本来亲戚之间是要拜年相互走动,亲戚们都待在家里,不敢出门。本来过完年就出去,但是由于疫情不能复工,所以在家里把父母住的房间装修了一遍。一直以来都有这个心愿,疫情期间正好时间充足,就自己动手做了起来。”

金B,女,小学,40岁,从事服装制造业。疫情之前,夫妻俩在浙江余杭打工长达15年之久,疫情过后,他们在家置办了两台自动缝纫机,准备自己做。“过年回来之后,就一直在家待着,今年比较特殊,大女儿读高三,为了照顾她,减轻她的学习压力,我们在家挣钱。家里置办了机器,疫情让我们有压力,所以就选择在家就业,这样经济方面可以不受到太大的影响,还能照顾老人、孩子。”

两位受访者保留了农村的人际关系和生活习惯,在疫情期间受到空间性制约,使得他们沿袭而来的拜年习惯受到间歇性改变。在赋闲期间进行家庭建设工作,比如装修房子、置办家具、陪伴孩子和父母是部分打工群体的真实生活写照。

2.失衡——资源获取性制约

吉登斯把资源看成是行动者用以完成某种事情的工具或常规要素,并且将资源分为配置性资源与权威性资源。而此处主要讨论的为配置性资源,这种资源根源于人类对自然的支配,包括物质产品和再生产过程中可利用的自然力。(7)周志山、许大平:《基于实践活动的使动性和制约性——吉登斯结构二重性学说述评》,《浙江师范大学学报》2002年第5期,第67页。疫情期间,由于交通的阻断与人际资源交流的封闭,赋闲农民工在资源获取中出现了部分失衡的现象。

(1)城居群体:略有影响、收入平稳

刘A所从事的教育行业虽然受到了很大的打击,但是对于他个人来讲,赋闲一个半月的过程中也只是在经济上略有影响。“我们公司每周都会发保底工资,虽然现在没有业务,但是公司暂时还没有采取降薪的措施,我损失的是提成,但总体收入还是较为平稳。”

汪A,男,本科,27岁,在安徽合肥从事互联网信息服务行业。去年他在合肥已经贷款买房,家庭结构为核心家庭,和女朋友在疫情前订婚,两人准备在合肥发展。“我所从事的行业属于线上服务,所以疫情对于业务的影响不大。我们公司复工较早,但都是在家里线上工作。收入比较平稳,没有太大影响。”

两位受访者表示经济资源的获取跟往年相比较为平稳,受到疫情的影响程度较轻。疫情使“城居群体”隔离,但物理空间隔离对于教育业与互联网信息服务业影响较小,因为这两种行业都能突破空间性制约,实现线上合作与服务,这种“服务结构”使得从事这类行业的城居群体能够在疫情背景下实现收入平稳。

(2)无根群体:资源获取受限、生活轻微失衡

潘A疫情前所从事的旅游行业几乎处于停滞状态。“上海迪士尼从1月24号闭园到5月11号,公司采取了降薪裁员的办法来削减成本,普通员工降薪20%,加上女朋友的到来,使我的经济压力更大。现在和以前不一样了,不仅要想着怎么养活自己,还要想着怎么存钱。”

刘B,男,初中,20岁,在浙江台州从事餐饮业,现在在一个酒吧里当销售员。他初中毕业后开始在外面闯荡。“疫情期间,赋闲在家两个多月,由于疫情,酒吧停止营业将近三个月,行业影响很大,我的收入也受到了直接的影响。我现在面临着一系列的经济压力,经济方面周转不过来,每个月要交房租,车要保养,女朋友需要花钱,每个月还要还花呗、借呗,花销有些大。”

两位受访者所从事的旅游业与餐饮业都是在实体结构下经营,疫情的暴发直接使此类行业停止营业,这不仅会影响经营者收入,还会增加其运营成本。而从事此类行业的个人会直接受到疫情影响,不仅有直接的经济性收入影响,还会有潜在风险,这便使得从事此类行业的“无根群体”资源获取受限,还会对他们的正常生活造成影响。

(3)打工群体:本地就业、余粮防疫

金C,男,高中,40岁,在建筑行业木工领域工作,现在在县城的一家建筑公司任木工组组长一职。他在外从事建筑行业20年左右,最近几年回乡发展,家庭结构属于主干式家庭,家庭生计模式为“半工半耕”。“由于我们县城疫情情况不是很严重,而我们的工程又属于县重点工程,所以在三月初就开始复工了。今年相对于往年来讲,员工资源比以前好找多了。往年这个时候,本县的木工都出去打工了,今年受到疫情的影响,很多人都在家找工作,我们公司招人相对于往年来说简单很多。”

胡A,男,30岁,专科,从事养殖业,在户口所在地的一家养猪场上班。他的家庭结构属于主干式家庭,家庭生计模式为“半工半耕”。“今年还受到非洲猪瘟对养殖行业带来的冲击,疫情也让我在家待了三个月左右,这期间养殖业的不景气也让我的经济状况受到损失。但是我在家里帮忙种一些庄稼,家里的蔬菜粮食都有,所以生活品质也没有受到太大影响。”

第一位受访者表示人力资源由于受到疫情的影响滞留在农村,使得建筑业的人力资源压力增加。第二位受访者表示基本物质生活没有太大改变,家庭“半耕半工”的生计方式可以抵御疫情带来的资源获取制约性风险。

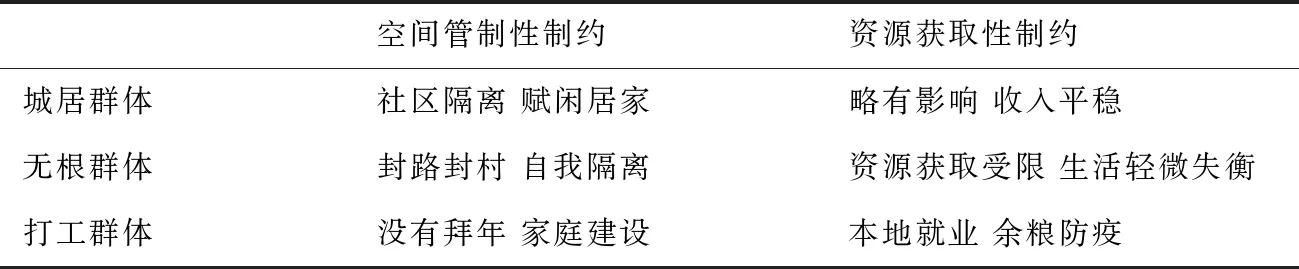

制约来自于个体行动者无法改变的结构性特征的“客观存在”,至于约束的制约性特征,则最好将其描述为在某一既定情境或情境类型下对一个或一群行动者的选择余地有所限制。(8)安东尼·吉登斯:《社会的构成》,第93页。疫情对于农民工群体的制约表现为“空间性制约”和“资源获取性制约”,而且各个群体表现形式各有不同(见表2)。

表2 各类农民工结构制约性表现形式

(二)结构性能动

吉登斯用“结构二重性”原理来解释行动与能动的关系,他认为从某种特定的意义上来说,结构作为记忆痕迹,具体体现在各种社会实践中,“内在于”人的活动。行动者所具有的反思特征,能让行动者的实践具有能动性,即使在制约性的社会结构下也能在实践中进行“社会再生产”(9)陆春萍、邓伟志:《社会实践:能动与结构的中介——吉登斯结构化理论阐释》,《社会研究》2006年第2期,第76—82页。。农民工群体面临疫情的制约而赋闲在家,但是对于疫情的防范,不同类别的农民工群体有着不同的外在表现形式。

1.计划变更——空间转移性防范

面对突如其来的疫情,赋闲农民工群体在社会结构性制约的基础上发挥能动性,运用自己所处的社会情境与工作性质化解疫情带来的风险,利用空间性转移的方式改变自己的工作计划,在实践的过程中减轻疫情带来的资源获取性压力。

(1)城居群体:居家办公、开启副业

汪A在疫情期间无法像往常一样去公司上班,但是他所从事的互联网信息服务行业受到物理空间性限制较小,所以在元宵节后他便开启了居家办公的模式。“在家办公的一个多月里,我们跟平时在公司上班一样,朝九晚五,有的时候还要加班。工作地点虽然改变了,工作性质和工作节奏还是一样。”

陈A所从事的电子商务行业也是在网上办公。“在疫情期间,由于表哥想做线上销售,我就在家帮忙做了一个网店,经营化妆品,所以在家期间也没有闲着。我也高兴能够利用我的专业帮助表哥把线下经营转移到线上经营,这是我在疫情期间做的一件很有意义的事,所以我希望帮助线下实体店转移到线上经营能够成为我的副业。”

两位受访者由于受到疫情的空间性制约,所以不得不采用线上办公的方式,在家里线上上班能够减轻疫情带来的安全压力和经济压力,是一种新型的办公方式。受访者通过自己的本领也能在家里开启副业,新兴互联网技术让线上工作成为可能,其突破了部分物理空间限制,在疫情背景下能够让部分行业的农民工群体实现办公空间转移性防范。

(2)无根群体:改变工作计划

潘A在疫情期间从上海迪士尼辞职,跳槽到房地产行业,从事房地产销售。“我之所以跳槽,不仅是因为迪士尼采取降薪措施,也是因为我女朋友到上海来的缘故,疫情让我减少了对这个行业的期待,我渐渐变得焦虑,所以我在疫情缓解之后就重新找了工作,现在我有了新的职业规划,每天也很充实。”

方A,男,28岁,高中,疫情前在上海闵行区从事装修木工工作。疫情之后,上海一直没有复工,所以他在家建房子。“以前是一个木工,现在可以叫我自由职业者了。我在家赋闲三个月,今年上半年应该不出去打工了,在家里建房子。最近家里有一个口罩厂开工,我去那边工作了三天,一天工资是一百元,后来感觉工资太少,工作强度大,就没有去做。现在在家里帮忙建房子,等房子建好后再做打算。”

两位受访者都因为疫情而改变了原来的工作计划,潘A从旅游业跳槽到房地产行业,方A改变了出行计划,在口罩厂上班3天,现在在家里帮忙建房子。在疫情的具体情境下,无根群体为了获取生存资源,在工作计划上积极做出调整来防范疫情带来的风险。

(3)打工群体:暂缓出行计划,家乡就业

金B从事服装制造业,疫情之后,在家里置办了机器。“按照往年来讲,正月元宵节我们就已经出门打工了,今年受到疫情影响,在家赋闲将近一个半月(二月上旬至三月中旬),由于大女儿现在读高三,面临着升学压力,所以我们夫妻俩置办了缝纫机,在家务工。每年的二三月是服装业的旺季,按照去年的收入,疫情期间两人可以赚两万元左右。现在受到疫情影响,我们没有出门,在家置办了一台半自动缝纫机,一台锁边机,花了五千六元。现在在家每天九点开始做,晚上十点停,在家期间除了人情交往、照顾老人孩子要花去一部分时间外,每天平均能做十个小时左右,夫妻俩每天能挣将近四百元。”

李A在家赋闲期间,不仅为父母装修了房屋,还渐渐在家里有了装修业务。“疫情下,有活干我就觉得很幸运了,现在很多家庭都在弄建设,很多人也找到了我,我在家里也有事情可以做,所以暂时不着急外出。”

两位受访者都由于疫情原因选择在家务工,目前农民工回流现象在农村地区比较普遍,这次疫情也让很多在外打工群体改变了外出计划,选择在惯常居住地务工。改变工作地点是打工群体在疫情的具体情境下做出的理性决策,也是他们为防范疫情而采取的具体措施。

2.预支消耗——资源转移性防范

资源在吉登斯“结构二重性”的理论框架中可分为配置性资源与权威性资源,规则作为例行化日常活动中的“虚拟秩序”和“方法论程序”,强调的是主体能动活动中的约束性,但是配置性资源作为生产过程中的自然力,具有社会再生产的特征。(10)陆春萍、邓伟志:《社会实践:能动与结构的中介——吉登斯结构化理论阐释》,《社会研究》2006年第2期,第81页。在疫情背景下赋闲农民工运用代际资源的转移、网络与个人信任资源转移进行个人资源的重新配置,从而促进个人的再生产过程。

(1)城居群体:资源代际性转移

刘A在昆山买房之后,夫妻二人每个月要还接近一万元的贷款,还要抚养一个孩子,生活压力较大。父母在家经营饭店数十年,现在由于年纪渐长,处于半退休状态。并且父亲有在外打工帮助刘A抚养孩子的想法。“过年把父母接来之后,本来以为可以让他们好好过个年,结果疫情暴发打乱了我们的经济规划,父母知道我们不容易,就暂时借了一部分钱给我们。等疫情结束,生活回到正轨,我再把钱还给他们。”刘A说。

陈A所从事的电子商务行业虽然影响不大,但是他每个月要还将近七千元的房贷。陈A有一个姐姐,去年已经结婚,父母常年在外务工,如今家庭的主要任务就是帮助陈A成家立业。“疫情期间的第一个月,我凭借以前的积蓄还能撑过去,但由于我刚毕业,积蓄不是很多,所以父母帮我还了第二个月的贷款。疫情让我体会到了钱的重要性,以后一定要好好存钱。”陈A说。

两位受访者都有一定的房贷压力,在疫情期间受到资源获取性制约的情况下,他们接受了家庭的经济援助。这种援助方式是通过上一辈向下一辈的代际财产转移,这种资源代际性转移能够暂时性地、有效地帮助“城居群体”面对生活的失衡状态,抵御疫情带来的风险。

(2)无根群体:朋友借款、信用借贷

张A,男,25岁,大专,现于浙江杭州做网络销售,已婚,养育一女,他的家庭结构属于主干式家庭。“疫情期间,网络销售行业受到巨大打击,我所在的民营企业抵御风险能力较弱,所以我是公司被裁员工之一。失业之后,我的经济压力骤升,没有经济收入,每个月三千多元银行贷款还不了,还要承担利息。疫情期间,我收到了银行催款的律师函,这让我很焦急,所以我找身边的朋友借了钱,以此来渡过难关。”

刘B在浙江台州租房,并在两年前购买了汽车。“现在我车贷还完了,每个月要交房租,要给车子保养,因为理财的习惯不是很好,所以疫情期间我的消费支出用的都是花呗、借呗等电子消费信贷,酒吧给的保底工资也很难养活自己。等一切恢复正常后,我做的第一件事就是还花呗、借呗。”

两位受访者表示疫情给他们带来一定的经济压力。随着疫情来袭的资源获取性制约打破了张A的生活平衡,他只能利用自己的信用机制,找身边的朋友获取财产资源来渡过难关;刘B则是通过网络信贷APP获得财产资源,从而恢复生活的平衡。在疫情的整体情境下,无根群体通过向朋友借款、网络信用借贷的行为方式来防范疫情的潜在风险。

(3)打工群体:家庭整体性防范

李A在疫情期间帮助父母装修新房间,父母在家务农,家中柴米油盐在疫情前都有储存。“在家里不像在外面,外面出门就要钱,在家里生活物资都有,疫情期间所吃的粮食和蔬菜都是家里父母种的。我们家庭各个成员互帮互助,共同防疫。”

金B与李A的家庭背景相似,疫情期间也是和父母待在一起,父母种粮,余粮充足。“疫情暴发赋闲在家的一个月,我都在老家和父母一起住,每个村子都封路,采购不方便,但是过年期间采购了一些年货,加上父母种的粮食,生活质量也没有下降很多。”

两位受访者都是“半耕半工”的家庭生计模式,而且都是主干家庭,这种家庭结构模式和生计模式在农村里很常见。在面对疫情的整体情境下,打工群体自身的家庭结构本身就有一定的抗风险性。

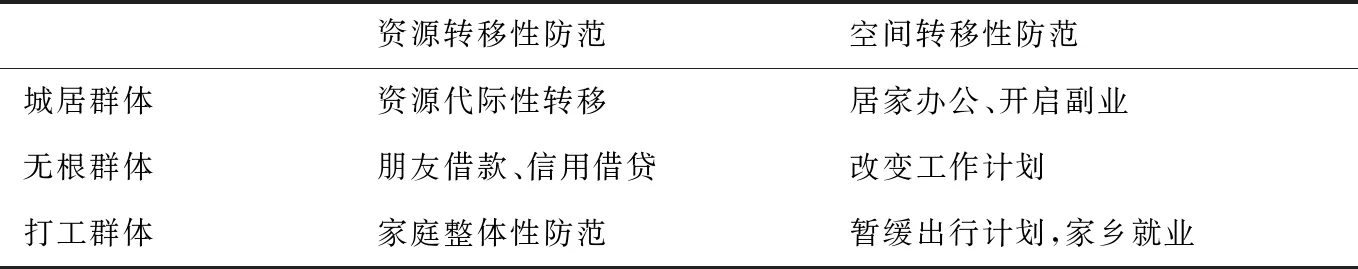

人类生活就是摇摆于平衡与纷扰之间,摇摆于均衡与非均衡之间。(11)林耀华:《金翼:一个中国家族的史记》,上海三联书店2015年版,第89页。人类学家林耀华先生将我们的生活比喻成由竹竿和橡皮带所组成的框架结构,任何时候,任何一个有弹性的皮带和一个竹竿的变化都可以使整个框架瓦解。疫情使农民工群体的生活情境发生改变,也让部分个体的生活陷入失衡状态,但通过一定的防范措施又能让生活回归平衡。疫情背景下农民工群体所做的防范性措施主要包括“资源转移性防范”与“空间转移性防范”两个方面,且各个群体表现形式各不相同(见表3)。

表3 各类农民工社会结构能动性表现形式

四、研究结论

综合对以上13位赋闲农民工生活状态的参与观察与深度访谈,我们可以了解到疫情的突然来袭打破了他们往年的生活节奏,他们的出行计划被搁置,部分农民工由于工作性质和个人情况,生活状态轻微失衡。人类学家萨林斯说:“于是,身体以特别强烈且非常痛苦的方式承载着社会结构。”(12)马歇尔·萨林斯:《甜蜜的悲哀》,王铭铭、胡宗哲译,上海三联书店2000年版,第67页。农民工在疫情大背景下由于受到空间管制性制约而隔离在家、无法复工,由此出现了生活资源获取受限、赌博成瘾、家庭矛盾加深与个人心态焦虑等不良现象,但是由于社会结构是制约性与能动性的统一,部分赋闲农民工以实践为媒介,在面对疫情时发挥了行动者的能动性,通过开启副业、改变工作计划、资源代际转移与回流家乡等措施,对疫情进行防范。

本文以社会学家吉登斯“结构二重性”为理论框架,对疫情背景下赋闲农民工群体的个体行为进行分析和总结,最终了解到城居群体、无根群体和打工群体在疫情背景下展现了社会结构下的制约性与能动性的统一。制约性主要表现在“隔离——空间管制性制约”与“失衡——资源获取性制约”两方面;能动性主要表现在“计划变更——空间转移性防范”与“预支消耗——资源转移性防范”两方面。每个农民工都是独立的个体,身处于具体的时代背景与社会结构下,其行为与思想不免要被烙上时代的烙印。农民工群体受到疫情的影响而摇摆于失衡与再平衡之间,在一定的空间情境与社会结构下,他们通过相应的风险防范措施,使生活工作渐渐又回归正轨。

本文运用了社会人类学的视角来记录特殊时代宏观背景下的微观社会事实,梳理并总结被社会广泛关注的农民工弱势群体失衡状态与再平衡状态的具体特点。疫情背景下的赋闲农民工微观社会事实都值得被记录,汇集部分农民工的写实现状,将会成为特殊时代背景下的社会记忆,这为进一步研究农民工群体的生存状态提供了系统的一手资料。延后复工不仅会直接影响农民工的经济收入,还会存在各种潜在性风险,两亿多农民工群体是这个社会运转过程中的齿轮,特殊背景下对赋闲在家农民工群体的关注有利于对这一群体进行更加深刻且细致的了解,同时也有利于解决农民工问题,维护社会的稳定和促进社会的发展。