警务实录纪录片的媒介效果、社会意义与文化价值

——以大众媒介社会功能观为考察视角

2022-01-22李凯强

李凯强

(福建师范大学传播学院,福建 福州 350117)

一、问题的提出

(一)新媒体时代下的大众媒介社会功能观

作为哥伦比亚学派实证主义研究的领军人物,保罗·拉扎斯菲尔德和罗伯特·金·默顿20世纪40年代在美国哥伦比亚大学应用社会研究局工作时关注到了媒介研究,并在1948年发表了论文《大众传播、流行品位与组织化社会行为》(下称《大众传播》)。哥伦比亚学派以实证主义著称,但在当下大众文化兴盛的社会背景之下,若将实证与批判置于二元对立的视角去考量和研究大众文化,会容易陷入对大众文化非此即彼的境地,同时也不是多元开放的学术视角。《大众传播》使用实证方法作为外壳镶嵌在批判理论的框架之中,从实证与批判融合的双重视角探讨了20世纪四五十年代西方社会所存在的媒介现象。该论文对媒介的霸权和麻醉功能进行了详细论述,并基于社会中具体的媒介现象提出了大众媒介社会的“三功能说”,即社会地位赋予功能、社会规范强制功能以及媒介的麻醉负功能。

具体而言,社会地位赋予功能指某事务只要得到大众传媒的广泛报道,都能够迅速成为社会和公众所瞩目的焦点。这种地位赋予功能,首先给大众传媒所支持的事物带来了一种正统化的效果。其次,社会规范强制功能是指大众传媒通过将偏离社会规范和公共道德的行为公之于世,能够唤起社会公众的谴责与批判情绪,将违反社会公德者置于强大的社会压力之下,从而发挥大众传媒的社会管控作用,强制公众遵守社会规范。再次则是作为负面功能的媒介麻醉功能,指人们过度沉溺于媒介提供的表层信息和通俗娱乐中,就会不知不觉地失去社会行动力,进而仅仅满足于“被动的知识积累”。

将大众媒介的三功能说置于信息量爆棚的新媒体时代依然具有极强的适用性和研究价值。形式不断向外延伸的大众媒介对各个阶层、年龄的网络居民于潜移默化中造成了深远的影响。网络媒介不仅深刻地塑造了公众的媒介素养,在参与网络话语的过程中逐步形成了具有社会性的独一无二的个人审美品位。另一方面,独立思考能力的下降与自我异化现象也悄悄经由信息获取终端潜入公众的大脑,造成当下大众媒介塑造流行品位的转向与失范现象。

(二)大众媒介功能对警务实录纪录片内容意义生成的促动影响

警务实录纪录片作为近年来我国新兴的纪录片题材,目前在学界研究成果较少,尚没有统一的定义。可根据其创作特征、叙事主题、叙事主体将其大致定义为:以公安局或出警现场为叙事空间,使用跟踪纪实、采访实录的拍摄手法,以展现人民警察在出警、办案时工作状态和处置各类案件为叙事内容,塑造真实警察职业形象,建构融洽警民关系的纪录片。目前主要有以上海公安、长沙公安、福建公安为背景的《巡逻现场实录》《守护解放西》以及《您好,110》三个系列纪录片。

警务实录纪录片叙事内容所传递出的社会价值和塑造出的警察职业群体媒介形象与以往科教专题片、新闻纪实节目等影像形态具有较大差别。“鉴于警务工作的严肃性和专业性,以纪录片的形式对警察形象和警务工作予以展示尤其具有令人信服的力量。”警务实录纪录片的制作理念与传播方式上不断转向,经过了先台后网、台网融合、网络独播的变革,年轻观众在观看后往往能够通过网络媒体平台的发声为纪录片内容与意义的激发生成起到推动作用,容易引发广泛关注和讨论,甚至作为叙事场景的派出所一度成为年轻人的“网红”打卡地点。

另一方面,我国当下的媒介语境与20世纪相比发生了天翻地覆的变化,纪录片的创作与传播不再是国家意识形态的宣传品,而是拥有了更多的人文气息,使用较为软化的话语建构方式来传递主流价值,观众则更易于在观看中产生共情并获得意义认同。人文社会类纪录片作为反映现实世界和真人真事的一种影像形态,其传递出的社会价值较其他类型纪录片更加突出,影像形态更容易引导观众对叙事主题进行思考,对其传递的社会价值深入反思。拉扎斯菲尔德和默顿所提出的大众媒介社会功能在当今的媒介语境中依然有极强的理论适用性,故基于此进入警务实录纪录片的研究范畴。当大众媒介功能作用于警务实录纪录片的传播后,其所呈现出的社会意义和文化价值值得进行深入探讨,以明确大众媒介功能对纪录片传受双方的实际影响以及对纪录片创作所带来的互生作用。

二、地位赋予:警察媒介形象的祛魅与重塑

警务实录纪录片所塑造出的警察媒介形象不同于科教片和警察题材电视剧中群体概念化的形象,通过长时间、多角度的跟踪拍摄,纪录片中所展现的人民警察既是对主流话语权力体系塑造出的警察媒介形象的消解和祛魅,同时也以更加真实可信的方式塑造出活灵活现、富有个性的警察形象。再加之纪录片制作方在前期依据对潜在受众群体的问卷调查选取具体素材和案件,通过多方宣传与网络平台的播出,故事往往较之现实生活更具有代表性,吸引了大量的关注度并转化成实际的收视,成为社会讨论的焦点,对警察媒介形象的塑造起到助推作用。

《大众传播》一文中默顿所提出的地位赋予功能,在当今的媒介中能够提高其报道的政治事件、人物及群体的社会地位,无论报道取向正面与否。通过大众媒介以及流媒体平台进行传播的纪录片,在传受两方形成了良性的双向互动,不仅使得纪录片在媒体平台的传播效果获得增益,而且对于纪录片所讲述的内容和输出的意义、价值也有良好的塑造和反馈效果。将地位赋予功能置于我国的警务实录纪录片中,真实的纪实影像帮助警察职业群体的媒介形象获取真实的赋予和建构,通过大众媒介的形式,促使网络与现实空间产生互动,在赛博空间中为警察群体赋予正向的社会传播效果,展示了人民警察真实的工作状态,构建了正面积极的警察媒介形象,同时也有助于促进良好警民互动关系的生成。

(一)展示人民警察真实工作状态

通过警务实录纪录片中故事的讲述,首先展示了不为公众所知的人民警察真实工作状态。纪录片《守护解放西》在前期策划阶段,就对B站大量年轻群体中的资深用户发放了调查问卷,问卷结果表明有超过90%的用户从来没有或很少与警察打过交道,表示不了解警察的工作流程和真实日常工作状况,并表示希望能在《守护解放西》中看到出警、抓捕、审讯等真实的工作环节,用风趣幽默的方式表现警察的真实职业形象。通过节目的播出与受众的即时反馈,警务题材纪录片用客观的实录拍摄手法对真实案件和警察工作进行故事化讲述与日常化话语叙述,展示了人民警察最真实的工作状态。

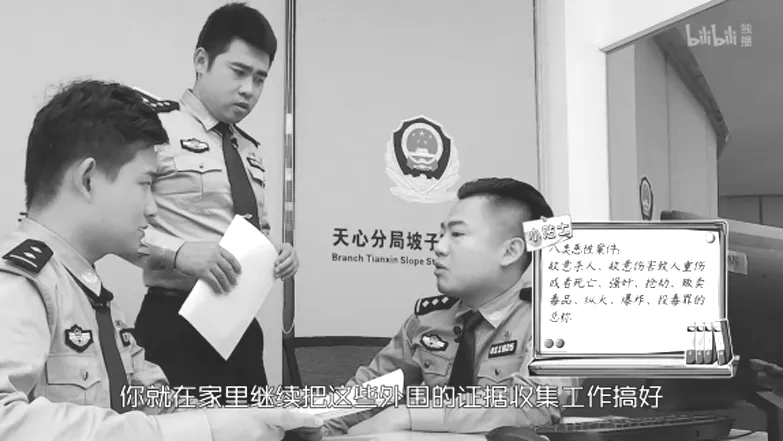

在由SMG东方卫视和哔哩哔哩联合出品的《大城无小事——派出所的故事2019》突破了前两季《巡逻现场实录》中以民警巡逻和出警现场为主要叙事空间的局限,将叙事空间向外延伸,表现民警从接警、出警、办案、研判、抓捕、破案等多个工作环境中的工作状态。例如《派出所的故事2019》第13集《天下无诈》中,讲述了民警帮助辖区居民识破网络诈骗骗局,及时追回被诈资金的破案过程。又如第六集《情满佳节》中,既有为了收缴过世爷爷的持有枪支,在端午假期带着礼物上门劝说奶奶主动上交枪支的感人故事,也表现了端午节傍晚派出所民警耐心帮助摔倒的迷途老人,搀扶老人一路找到亲人这种耐心却又琐碎的日常。而在《守护解放西》中同样如此,在第一季第五集《雷霆扫毒》中,表现了长沙坡子街派出所民警在辖区内开展扫毒工作,并且对侦破制毒贩毒刑事大案的研判、抓捕和审讯全过程进行了细致入微的讲述,展现了不为公众所知的民警侦破刑事案件时缜密的侦查思维、细致的证据收集、坚毅的抓捕时机、严肃的审讯过程等工作状态。另外,警务实录纪录片不仅凸显了警察在工作中秉公执法、兼顾事理法情的新时代公安精神和工作时的真实状态,而且还深入个体背后,观照警察在日常生活中的真实形象。《守护解放西》和《巡逻现场实录》都深入警察工作之余的日常、家庭生活等空间场域,比如对民警在休息日相约爬岳麓山、在岗位值班下班后不便回家的易点警官在宿舍与妻子视频、值守民警在派出所中共度中秋,一起吃团圆饭等片段的叙述,勾勒出在日常语境中作为普通人时警察丰满的形象。警务实录纪录片以国家依法治国政策为蓝本,从微观视角赋予作为城市守护者的人民警察在工作和日常等多元场域下真实的状态,对受众了解、理解人民警察起到了正向示范作用。

(二)塑造人民警察正面媒介形象

“职业形象是指在媒介传播过程中,特定岗位群体给社会大众留下的看法总和,同时也是该职业群体给社会大众的直观印象与基本感受。”作为警务实录纪录片最重要的叙事主体,警察形象的建构不仅对纪录片叙事主题的呈现至关重要,而且其塑造出的警察形象对于受众的社会心理认知行为以及警察媒介形象的祛魅与重塑也有重要的意义。警务实录纪录片不仅用旁观的方式记录了人民警察工作的真实状态,而且对警察秉公为民的职业精神、扎实专业的职业技能进行深入挖掘,鲜活、真实的警察形象以大众媒介的形式被赋予,塑造了专业权威与智慧耐心并存的人民警察正面媒介形象。

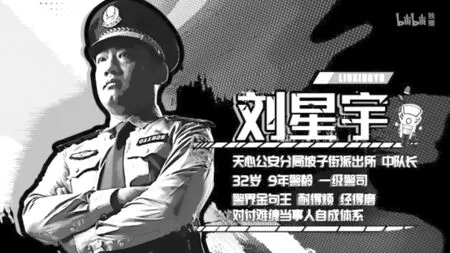

《守护解放西2》第三集《街头守护者》中,从最常见不过的交通纠纷开始了一集的叙事,表现了交通警察处理交通事故的专业与冷静,再移交至坡子街派出所,中队长刘星宇以理服人式的劝说,成功让纠纷双方达成和解(见图1),展现了交通警察与派出所民警通力协作解决日常纠纷的耐心与专业。天色渐暗,跟随时间线性叙事进入夜晚的酒驾检查,又表现了交通警察排查酒驾车辆,对酒驾者依法惩处,告诫广大公众不要酒后驾车的执法过程。类似的琐碎事件分散在叙事的各个段落,比如救出受到惊吓而躲在车底的小猫、帮助民众找回被窃的自行车车轮、户籍民警从一份份档案中找寻老百姓“生老病死,嫁娶学迁”时所需的档案、帮助轻生者打开心中的死结等。对于日常案件的处理也反映了警察的工作从来都并不只有侦破疑难大案,诸如以上的繁杂事件占据了接警案件中的绝大多数,人民警察首先以人民冠之,服务于人民。对于日常案件的叙述表现了警察平凡和富有人性的一面,大量的社会治安与日常纠纷事件需要警察进行劝说和调解,而警务实录纪录片首先就表现了公安民警在处理日常纠纷和治安事件等较小的案件时,通过共情和耐心细致的劝说设身处地地帮助百姓解决问题、处理和解决矛盾纠纷,用一个个小故事、小案件堆砌出日常生活中认真负责、为人民服务的警察职业群像。

图1

另一方面,公安民警作为守护人民生命财产安全的城市卫士,又肩负着打击违法犯罪行为,抓捕和惩治越过法律红线的法外之徒的重要使命。在这一方面,警察的权威和权力得以彰显,同样对塑造警察在媒介中如钢铁般正直坚毅的形象有着重要的现实意义。通过警务实录纪录片中展现警察侦破刑事案件的过程、利用高科技刑侦手段进行侦查研判和抓捕、用过硬的心理能力和专业的审讯策略审问犯罪嫌疑人的场面既是给予受众以心灵上的震撼,同时也给予社会公众最大的安全感。具体而言,警务实录纪录片一改以往警察特训电视节目、刑侦电视剧中一味展示警察高超技能和所塑造出的扁平概念化形象,而是通过对具体案件侦破过程的详细讲述来赋予警察在现实中的正面形象。例如《守护解放西2》第六集《看不见的角落》中,讲述了对于在城市中以盗窃为生的扒手,警察对惯犯作案区域进行摸排走访,通过天网监控系统锁定作案嫌疑人,经过便衣民警的蹲点和跟踪,以稳准狠的姿态抓捕嫌疑人。而这只是侦破案件的开始,对作案嫌疑人的审讯往往才是亟待突破的难点。对于偷手机扒手在民警面前的百般抵赖以及犹如小丑般的装疯卖傻,民警通过攻心般的轮番审讯,突破了犯罪嫌疑人在高压之下的心理防线,最终使其交代了偷窃手机的全部过程。警务实录纪录片将办案区、审讯室、抓捕现场等场景纳入叙事空间,表现日常生活中难得一见的警务禁区和警察工作内容,有效加强公众对警察群体的理解与认同,通过真实的影像重塑了警察群体正面的媒介形象。

(三)展现良好警民互动关系

“影像语言以视觉形象的存在为基础,通过形象间的关系创造语意。”通过对警察与民众的故事化叙事,展现了人民警察在工作中的真实状态,突出表现了警察在与人民相处、为人民服务、帮人民解忧时贴近民心的多面形象。“日常化和具有人文关怀的职业技能相对更加‘接地气’,容易被观众在日常生活中所接触,拉近了观众群体与公安干警间的心理距离,进一步提升了警察职业形象塑造的效果。”几部警务实录纪录片中都塑造了对群众细致耐心的警察形象,同时也表现了公众信任警察、支持警察工作的一面,警察与公众在日常案件中的交融互生,体现出我国现实社会中良好的警民互动关系,进而也反映了中华传统文化中温良的文化品格,为呈现社会的繁荣、平安、稳定提供了真实的纪实影像与舆论支撑。在《巡逻现场实录2018》中,数位市民的自行车车轮接连被窃,民警通过天网监控系统和实地排查最终锁定犯罪嫌疑人。在表现这一事件时,并没有按照惯常的研判—搜寻—抓获—审讯的“破案线”叙事,而是避开警察与犯罪嫌疑人,将视角聚焦于民众与警察的互动话语中,表现了民众报警后由民警进行破案,市民扛着缺少一个车轮的自行车来派出所取回车轮的叙述段落。运用略显搞笑的表现方式避开了严肃的破案过程,以最为真实、平常的事件切实地塑造出了“有困难找民警”的警民良好互动关系。

三、社会规范强制:理性正义的“众人狂欢”

警务实录纪录片中叙事内容所生成的社会意义与文化价值同样可以用拉扎斯菲尔德和默顿提出的大众媒介社会功能观中的社会规范强制功能加以阐释。在《大众传播》一文中,默顿提出媒介的社会规范强制功能具有填补“‘个人态度’与‘公众道德’之间的罅隙”的能力,从而避免人们偏离社会规范,实现维护主流道德标准的目的。对警务实录纪录片来说,除了警察职业群体,另一重要叙事主体是与警察相对立的违法犯罪分子。在纪录片中,通过对违法犯罪分子各式各样的犯罪行为进行曝光,对犯罪事件从接警、研判、抓捕、审讯进行全过程展示,通过建构契合新媒体时代年轻受众审美心理的叙事话语,让违法犯罪分子处于受众互动旋涡的中心地带,并在网络空间中形成了一场充满理性正义的弹幕“狂欢”,寻求网络空间正义,进而映照至现实空间,对潜在的犯罪行为起到震慑作用,对维护社会安全稳定起到规范作用。

(一)虚拟网络的空间正义

空间正义,即社会正义的空间性,起源于1968年社会规划师戴维斯在《社会需求和当地服务资源》一文中提到的“领域正义”概念。尔后经由马克思与恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义的眼光考察资本主义社会在生产空间、权力空间和价值空间的非正义,形成了空间正义的重要理论来源,并于大卫·哈维处延伸了戴维斯的“领域正义”,将城市地理空间分配与社会正义相结合,提出了空间正义理论。虚拟网络中的话语建构存在不平等与不公正的非正义现象,不同的网络参与者在媒介塑造出的拟态环境下形成了多元、非统一的复杂话语。作为在虚拟网络空间传播的影像媒介,警务实录纪录片讲述故事所传递出的积极意义在虚拟网络中形成了对空间非正义的规训与统一。纪录片中通过画面和语言符码使受众接受纪录片的指示意义,对违法犯罪分子的犯罪行为和审讯过程进行展现,其行为受到了受众在观看与互动中的声讨和谴责,使得违法犯罪分子在舆论上处于孤立地位,平衡了虚拟网络空间中的非正义。在《守护解放西2》第六集《看不见的角落》中,对于在疫情期间恶意售卖劣质口罩的法学院毕业生,网友直呼“知法犯法,罪加一等”“一手好牌打得稀烂”“学法学到丧失人性”。通过将真实案件中违法行为以纪实影像的方式呈现,引发受众以弹幕和网络话题的方式进行充满理性和正义的讨论与谴责,同时也对公众起到警示和震慑作用,潜移默化中传递了远离违犯法律的红线,促使公众树立遵纪守法意识的规范强制作用。

(二)法律知识的理性普及

警务实录纪录片不仅对违法犯罪分子的恶劣行径进行了曝光,还在叙事中贯彻和秉持了罪刑法定的量刑原则,在富有人文关怀的真实故事讲述中又以理性的方式给予公众以法律知识的普及,宣传法治理念,使得人文社会类纪录片突出的社会意义与价值在大众媒介中得以放射和延宕。

绝大多数的公众虽拥有基本的守法意识,但对于法律条文并没有清晰明确的了解,所以在观看纪录片时对犯罪分子的恶劣行径经常有些情绪过激的受众会发表不理性与过激的言论。对此种行为,在《巡逻现场实录》和《守护解放西》中都有通过警察的话语或字幕等方式对罪刑法定原则进行普及的设置(见图2、图3)。另外,节目中“群情激愤”的观众时常在B站的弹幕输出个人化的不理性评论,例如《守护解放西》中的弹幕“有没有律师愿意帮他多争取点刑期”“肇事者往死里判”等类似的评论,纪录片制作者在每集节目的最后都会再次向受众普及法律知识,强调依法依规的办案原则,规范受众的观看行为,呼吁受众要既有正义感,又要在理性的框架中审视案件。

图2、图3 《守护解放西》和《巡逻现场实录》

总而言之,警务实录纪录片通过对违法犯罪行为的曝光,将法外之徒置于大众媒介的众目睽睽之下,引发受众理性正义的讨论,塑造虚拟网络的空间正义,对公众和社会既起到了普及法律知识、弘扬法治理念的作用,又能够在一定程度上警示和告诫公众远离违法犯罪红线,规范社会公众的一言一行。

四、麻醉负功能:媒介麻醉作用的有效纠偏

在当前的媒介语境下,大众传播技术的变革使得艺术形式更趋多元,而媒介有效受众也已经发生了历史性的转变,欣赏艺术的主体已经变成了未经专门培训的普通人,且艺术的生产市场亦得到了极大的拓展。在新媒体时代中,电影、电视、短视频、直播等媒介形式几乎覆盖了社会中的每一个人。大众传媒影响了艺术品的生产标准,同样也极大地影响了受众,从而改变流行文化的发展方向。当下大量的民众被吸引至媒介塑造的赛博空间和拟态环境中,迫切促使受众在虚拟空间中找到自我身份认同和群体认同。大量浮于表面和缺乏营养的视频广泛存在于大众媒介中引导用户观看,对受众造成了麻醉作用,使其沉溺于媒介提供的表层信息和通俗娱乐中,会不自觉地逐渐失去社会行动力,进而仅仅满足于被动的知识积累。

在此背景下,警务实录纪录片的叙事主题及其传递出的社会价值恰好就是对拉扎斯菲尔德和默顿提出的大众媒介麻醉负功能的有效纠偏。作为较为严肃和主流的警务题材,《守护解放西》《派出所的故事》等纪录片在叙事策略、表现形式、播出平台上进行转向与创新,摆脱了以往警察警务题材专题片、纪录片一味反映警察正面形象和专业技能的说教式叙事,将较为宏大主流的叙事主体嵌入了微小的平凡事件中,以富有人文关怀的日常话语叙事和融合了大众文化形式的主流精神内核传递了正向社会价值,引发了年轻受众群体的广泛兴趣与关注。

(一)浸润人文关怀的日常话语叙事

在叙事策略上,警务实录纪录片往往对每一集设置主题,便于在海量的拍摄素材中进行选择与组合,而在每一集主题叙事中,又会采用段落叙事的方式,对数个故事进行详细讲述,其中既有日常生活中难以见到的刑事案件,又讲述了许多令人哭笑不得的日常事件和琐碎的纠纷,同时也会深入挖掘案件背后的故事与嫌疑人的生活之心酸,充满了人文关怀,同样令观众动容。例如面对还未成年便染黄了头发、文上了文身的社会不良少年时,警察依法对其违法行为追究相应责任,但与此同时,在审讯结束后便化身为一位家长似的普通人,以充满关怀和温情的口吻与姿态耐心劝说,试图挽回即将步入万丈深渊的问题少年,走出审讯室后,接着又去安慰几近情绪崩溃、万般无奈的父亲。此时所展现出的警察媒介形象便浸润了人文关怀,以日常性的话语建构完成了角色的转换。警务实录纪录片用社会新闻的逻辑、客观记录的拍摄手法和年轻化的表现形式,从平视的角度观照了警察工作与日常生活的真实样态,丰富的情感表达与日常细节的呈现突出了作为个体警察的个性和人性魅力,给予受众以最真实的切身感受。

(二)融合大众文化的主流价值内核

警务实录纪录片的主流价值内核不可偏离,这类题材纪录片最主要的目的就是通过以真实的纪录影像展现人民警察的工作与生活状态,所讲述的故事必须围绕警察群体,通过对警察职业形象的真实塑造传递正面能量,以影像的形态为法治社会的平稳运行赋能。而在宣扬主流价值的内核之外,警务实录纪录片又融合了当下媒介传播的特点,通过融合大众文化中的相关元素,使用真人秀形式的外衣对叙事内容进行包裹,使得警务实录纪录片在表现形式和观感上更年轻化,而先台后网、流媒体平台网络独播的播出方式,也符合了网生代年轻受众时下的审美与观看习惯,精准地抓住了年轻受众的审美心理和观看需求。例如《守护解放西》中大量使用综艺节目中的花字对报警警情、相关评论进行介绍,对案件相关的信息进行补充(见图4);在接警时又会响起“您有新的警情,请查收”的提示音,并会像外卖接单一样打印小票。另外,在叙事中采用了风格多样的背景音乐,其中不乏说唱、电音、搞笑等流行的音乐形式,而每集前后的剧情介绍、人物出场介绍和安全知识小课堂也采用了动漫风格的动画特效(见图5),再配合流媒体平台中常见的恶搞式鬼畜剪辑方式,通过流媒体平台播出引发受众的“众人狂欢”。

图4

图5

通过亚文化的表现形式和传播模式,不仅使得主流严肃的警务叙事主题与年轻的受众群体碰撞出了青春的火花,而且给予受众以富有内涵和营养的叙事内容,达到对警察职业群体的了解和认同,在一定程度上能够对大众媒介赋予的负面麻醉信息进行有效纠偏,塑造正向的流行品位,传递积极向上的正面价值。

结 语

我国警务实录纪录片呈现出方兴未艾的发展态势,用实录影像的形式真实呈现了警察职业群体的工作与日常生活状态,将依法治国的国家政策以年轻化、接地气的方式融入纪录片影像中,实现了拉扎斯菲尔德和默顿所提出的地位赋予、社会规范强制与麻醉负功能的有效纠偏,建构了既有专业性又对现实进行观照的警察媒介群像,表现了警察作为执法者和城市守护者的力度与温度,彰显了我国法律的神圣和尊严,同时对违法犯罪行为的曝光强有力地震慑了犯罪分子。从纪录片的制作层面上讲,融入了大众文化的表现形式与日常化的叙事话语建构表现了警察富有人文关怀气息的一面,拉近了警察与民众的心理距离,展现了我国良好融洽的警民关系,以符合大众媒介传播的形式塑造出了更加立体可触的警察媒介形象。警务实录纪录片在叙事内容与表现形式的转向与创新,使得受众摄取了正向的媒介内容和法律知识,对于媒介塑造正向流行品位和风清气正的法治社会建设都有极为重要的现实意义,同时也是警务实录纪录片社会意义以及文化价值生产范式中的应有之义。