防治小麦赤霉病的药剂选择

2022-01-21李雷雷蔡智勇范志业陈琦侯艳红刘迪陈莉王文豪沈海龙李世民

李雷雷, 蔡智勇, 范志业, 陈琦, 侯艳红, 刘迪, 陈莉, 王文豪, 沈海龙, 李世民

(漯河市农业科学院/国家植物保护郾城观测实验站,河南 漯河 462300)

小麦赤霉病主要是由禾谷镰刀菌(FusariumgraminearumSchw)引起的一种真菌性病害,在生产中造成小麦产量和品质的显著降低,是目前小麦的主要病害之一[1-3]。小麦受到赤霉菌侵染后,病菌会迅速在穗部扩展,在子粒灌浆成熟过程中不断繁殖生长并在子粒中产生多种毒素,包括脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol, DON)、玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN)、雪腐镰刀菌烯醇(nivalenol, NIV)等,对小麦生产和人畜健康构成严重威胁[4]。流行年份可引起5%~10%的产量损失,大流行年份甚至造成田块绝收[5]。随着全球气候变暖和秸秆还田等耕作制度的改变,中国小麦赤霉病的发生区域有不断扩展的趋势,由温暖湿润的长江中下游麦区和东北春麦区逐渐向黄淮麦区和北方麦区等扩展[6]。英国研究人员根据气候变化的模型进行预测,预测2020—2050年中国中部地区小麦赤霉病仍将保持扩大发生的趋势[7]。河南省小麦赤霉病每年都有不同程度的发生,1985、2012年赤霉病在全省大流行,1998年豫北的安阳、新乡,以及豫南的信阳、南阳、驻马店等地常年较重发生[8],豫中的漯河地区2012年、2014年、2016年和2018年小麦赤霉病偏重发生[9-10],说明小麦赤霉病已成为河南省中南部小麦生产中的主要病害[11]。由于抗、耐病小麦品种缺乏,化学药剂防治仍是赤霉病的主要防治措施[12]。

为了筛选出防治小麦赤霉病的高效药剂,本研究选择5种常见防治小麦赤霉病的市售药剂,通过比较这些药剂的室内毒力及田间防效,筛选出防治小麦赤霉病的高效药剂,为小麦赤霉病的田间防治提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设置在漯河市农业科学院五里岗试验基地(33°36′N,113°59′E),前茬作物为玉米,地势平坦,灌溉条件良好,土壤为砂质壤土,有机质含量13 mg·g-1,pH值7.3,土壤肥力均匀一致。小麦采用机器播种,播量为375 kg·hm-2,行距为22 cm。播种前底施复合肥质量比为m(N)∶m(P)∶m(K)=16∶18∶6,用量为900 kg·hm-2,2月下旬追施尿素,用量为150 kg·hm-2;4月上旬浇水1次。

1.2 试验材料

供试小麦品种:百农4199。供试药剂:43%戊唑醇WP(盐城双宁农化有限公司);50%多菌灵WP(江阴福达农化股份有限公司);25%氰烯菌酯SC(江苏省农药研究所股份有限公司);18.7%丙环唑·嘧菌酯SC(瑞士先正达作物保护有限公司);25%丙环唑EC(瑞士先正达作物保护有限公司)。

1.3 室内毒力测定

供试小麦赤霉病菌株由本研究团队采集自漯河市农科院试验基地,培养分离单孢纯化后获得菌株,经河南省农业科学院植物保护研究鉴定为:Fusariumgraminearum,将纯化病菌保存到PDA斜面上,4 ℃冰箱保存备用。

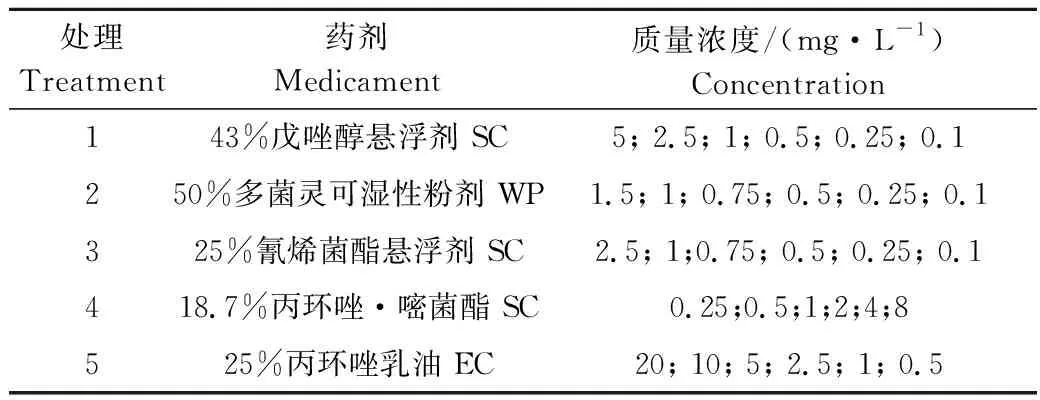

采用菌丝生长速率法测定各药剂抑菌率[14]。先用无菌水将药剂制成一定浓度的母液备用,待融化后的PDA培养基冷却至50~60 ℃时,加入各处理浓度的药液,充分摇匀后倒入直径规格为9 cm培养皿中,制成含有药剂的PDA培养基平板,以加入1 mL无菌水为空白对照处理。

用0.6 cm的打孔器在菌落边缘切取菌饼,将菌丝面朝下接种在含有药剂的PDA平板正中位置,放置在26 ℃恒温培养箱中黑暗培养,每处理4个重复,4 d后测量各处理菌落的生长情况,以十字交叉法测量菌落直径(cm),根据菌落直径的平均值计算抑菌率(%),菌丝生长抑菌率/%=(对照菌落直径-处理菌落直径)/(对照菌落直径-0.6)×100。

利用DPS软件数据分析,计算5种供试药剂对赤霉病的抑制中浓度EC50,建立毒力回归方程,比较菌株对各供试药剂的敏感性。

表1 5种药剂处理浓度Table 1 Five reagents treatment concentrations

1.4 土表接种小麦赤霉病病原菌的准备

供试小麦赤霉病菌株活化后接入灭菌后的小麦粒培养基中,置22 ℃培养箱中避光培养至菌丝长满麦粒,在小麦孕穗初期按照75 kg·hm-2均匀撒施于试验田,随即浇水1次,间隔7 d再浇水1次,增大田间湿度,创造发病条件,满足试验要求。

1.5 试验设计

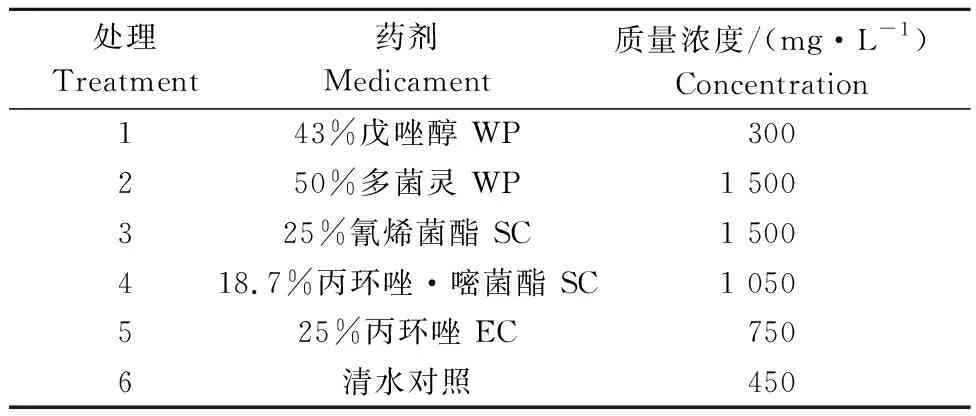

试验设6个处理,每个小区面积为30 m2,随机区组排列,重复3次,共18个小区。各处理用药量如表2。

表2 5种试验药剂及使用剂量Table 2 Five kinds of experimental reagents and dosage

1.6 数据分析

采用SPSS软件和Excel进行数据整理和统计分析。

2 试验方法

2.1 施药及天气情况

于2019年4月20日小麦扬花初期施药。施药器械:利农牌HD-400型手动喷雾器。施药时每hm2药量兑水450 kg,均匀喷雾。4月9日降水量14.7 mm,4月21日降水量1.2 mm,4月21日降水量6 mm,4月27日降水量0.1 mm,4月28日降水量1.1 mm,4月29日降水量4 mm。

2.2 调查时间和方法

于2019年5月17日(小麦赤霉病病情基本稳定)进行调查,调查依据《中华人民共和国国家标准GB/T 15796—2011小麦赤霉病测报技术规范》,进行小麦赤霉病病情调查,每小区选5点,每点取1 m2面积,记载病情,计算病情指数和病穗率。小麦赤霉病分级标准: 0级,无病;1级,发病小穗占全穗的1/4以下;2级,发病小穗占全穗的1/4~1/2;3级,发病小穗占全穗的1/2~3/4;4级,发病小穗占全穗的3/4以上。

2.3 药效计算方法

依据《农药田间药效试验准则(三)》“杀菌剂防治小麦赤霉病田间药效试验准则”计算方法计算病穗率、病情指数和病情指数防治效果。公式如下:

病穗率/%=调查病穗数/调查总穗数×100

病情指数=∑(病穗数×相应病级)/(调查穗数×4)×100

病情指数防治效果/%=(CK-PT)/CK×100

式中:CK为空白对照区药后病情指数;PT为药剂处理区药后病情指数。

增产率/%=(处理区产量-对照区产量)/对照区产量×100

2.4 收获期调查

于2019年6月3日收获测产,3点取样,每点选1 m2长势均匀小麦,人工收割、机器脱粒,扬净颖壳及杂质后进行千粒质量等产量数据的测定。

3 结果与分析

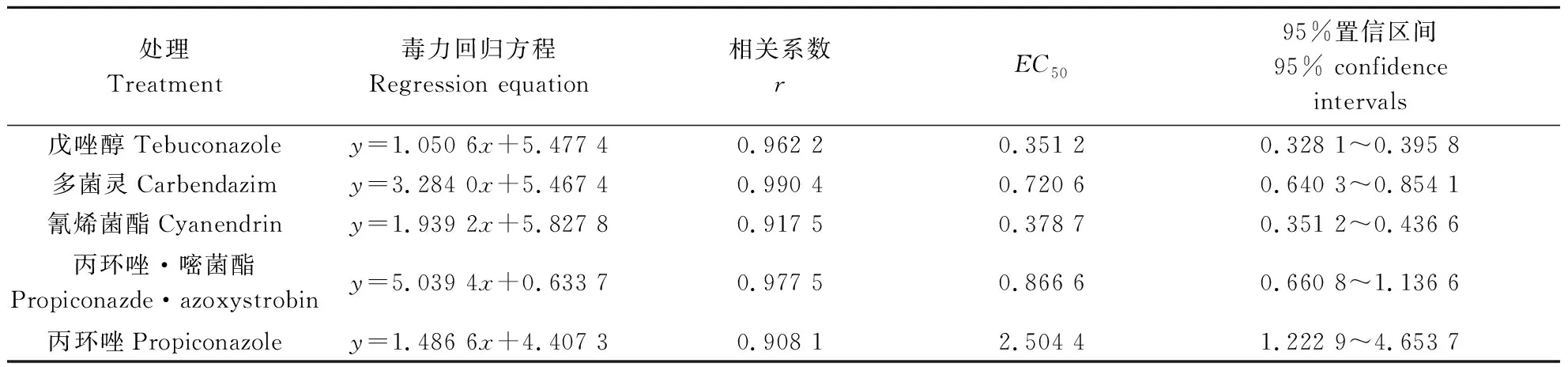

3.1 不同杀菌剂对小麦赤霉病菌的毒力测定

由表3可以看出,5种杀菌剂对小麦赤霉病菌的毒力存在一定的差异:丙环唑对小麦赤霉病菌的EC50值最大, 达到了2.504 4 mg·L-1,其次是丙环唑·嘧菌酯EC50值为0.866 6 mg·L-1;EC50值最小的杀菌剂是戊唑醇为0.351 2 mg·L-1。

表3 5种杀菌剂对禾谷镰刀菌菌丝生长的毒力测定结果Table 3 Determination result of virulence of five fungicides to fusarium graminis mycelial growth

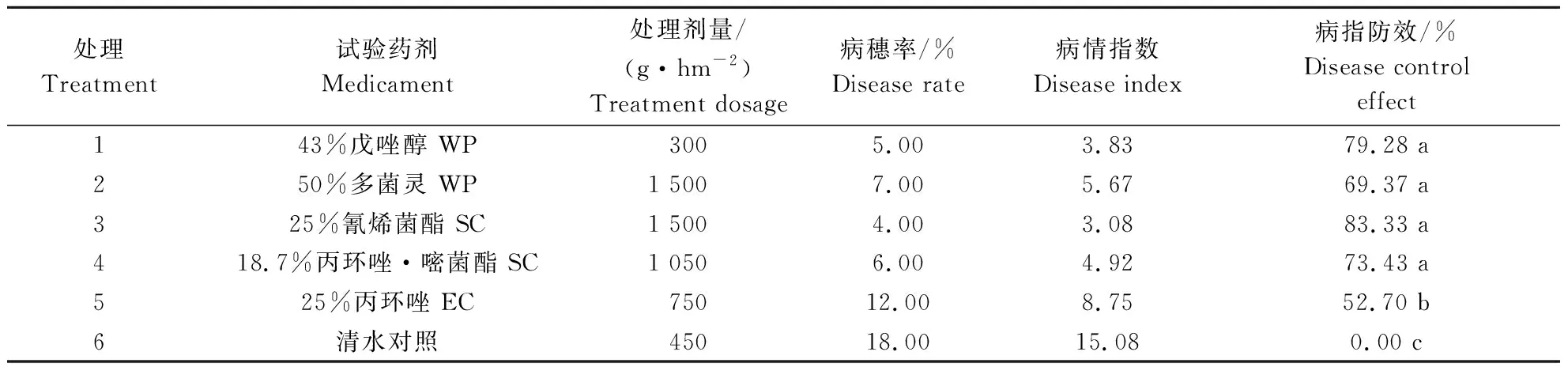

3.2 不同药剂对小麦赤霉病的防效

由表4可知,25%氰烯菌酯SC 1 500 mL·hm-2的病指防效最高达到了83.33%,其次是43%戊唑醇WP 300 g·hm-2防效为79.28%,排在第三位的是18.7%丙环唑·嘧菌酯SC 1 050 mL·hm-2防效为74.43%,排在第四位的是50%多菌灵WP 1 500 g·hm-2防效为69.37%,上述4个处理者间差异不显著,但与25%丙环唑EC 750 mL·hm-2相比差异达显著水平;25%丙环唑EC 750 mL·hm-2的防效与清水对照相比差异达显著水平。

表4 5种药剂处理对小麦赤霉病的田间防效Table 4 Field control effect of five insecticides on wheat head blight

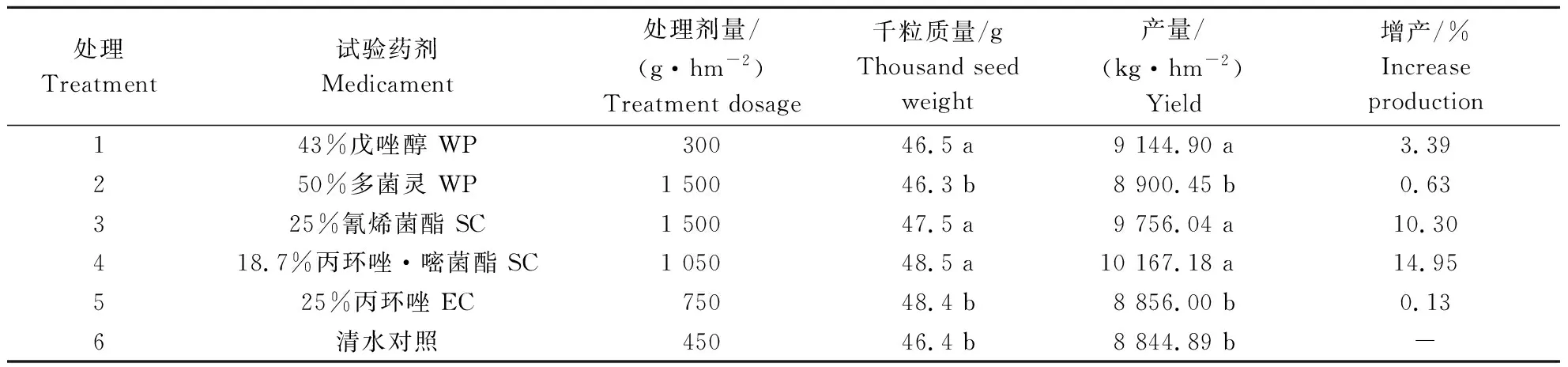

3.3 不同药剂对小麦产量的影响

由表5可知,5种药剂处理中18.7%丙环唑·嘧菌酯SC 1 500 mL·hm-2、25%氰烯菌酯 SC 1 500 mL·hm-2和43%戊唑醇WP 300 g·hm-2与清水对照之间差异显著,表明此3种药剂处理均对小麦有一定增产作用,其中产量最高的是18.7%丙环唑·嘧菌酯SC 1 500 mL·hm-2为10 167.18 kg·hm-2,增产幅度为14.95%。

表5 5种药剂处理对小麦产量的影响Table 5 Effects of five medicament treatments on wheat yield

4 结果与讨论

依赖小麦赤霉病自然发病进行试验容易受菌源数量、田间湿度等因素影响,导致发病程度轻重不一,影响试验效果,本研究通过土表接种法创造了赤霉病的发病条件,满足了试验要求。

室内毒力结果表明:5种药剂处理中戊唑醇和氰烯菌酯对小麦赤霉病菌的抑制作用较强,其次是多菌灵和丙环唑·嘧菌酯,相比之下丙环唑对小麦赤霉病的抑制作用最弱。

田间防治效果表明:5种药剂处理中以氰烯菌酯和戊唑醇对小麦赤霉病的防病效果较好,其次是丙环唑·嘧菌酯和多菌灵,而丙环唑的防效较低。

这两种情况均验证了范志业等[15]针对氰烯菌酯的研究和韩青梅等[16]针对戊唑醇的研究结果,说明氰烯菌酯和戊唑醇可以作为河南省小麦赤霉病防治的主要药剂之一。

需要说明的是戊唑醇虽然对小麦赤霉病有不错的防治效果,但研究发现,单用戊唑醇防治赤霉病防效波动较大,如伏进等2017年在江苏南京研究发现戊唑醇在小麦乳熟期和成熟期使用对赤霉病的防效分别为72.79%和52.37%[17];范志业等[15]2018年在河南漯河进行试验,发现其对小麦赤霉病的病指防效为68.79%;谷春艳等[18]在2020年在安徽合肥试验表明其对赤霉病的病指防效为61.30%。这些都说明生产中最好将戊唑醇复配咪鲜胺、氰烯菌酯、噻霉酮等其他作用机理的药剂混配使用。这样可以延长戊唑醇在赤霉病防控中的使用寿命,保障防效稳定。

同样,随着氰烯菌酯在田间大规模使用,禾谷镰孢菌对该药剂的抗性风险也在提高。已有研究表明禾谷镰孢菌对氰烯菌酯的抗药性风险为中至高等水平[19-21],建议不要单独使用,最好复配其他作用机理的药剂混用,以增强效果,延缓抗性。

此外,在田间试验中发现18.7%丙环唑·嘧菌酯SC 1 050 mL·hm-2处理后收获期的小麦落黄,优于其他药剂处理,造成千粒质量较其他处理较高,其具体作用机理有待进一步研究。