用三天治愈童年

2022-01-20汪磊

汪磊

用叔本华的悲观主义论调,我们可以对人生发出这样的感慨:孤独是肯定的、绝对的、永恒的,而相伴是否定的、相对的、短暂的。

《小妈妈》是一部关于孤独的电影。小女孩奈莉的外婆去世,她随父母回外婆家收拾旧物。第二天,奈莉的妈妈不辞而别,留下奈莉和爸爸。

这是电影开始部分的内容,也是整个故事的背景。触发故事的核心事件是妈妈的离开。妈妈为什么离开,影片没有直接说明,爸爸只是说:“她今天早上离开了,我们觉得这样比较好。”爸爸是理解原因的,却没有告诉奈莉。

影片叙事采用儿童视角,大量近景镜头聚焦在奈莉身上。电影的场面调度,使观众在狭小的房间场景中时时感到无力,这正是儿童身处成人世界中的感受——他们仰视着高大的父母,而父母脑中的思想高高在上,秘不可宣。

奈莉的表现,并不像一个儿童:失去外婆之后,妈妈陷入悲恸不能自拔;奈莉失去了外婆,又“失去”了妈妈,情绪看起来却十分稳定。她似乎对至亲离开后的真空产生了免疫。

影片大部分情景没有背景音乐,剧情被紧紧限制在一种平静、内敛的氛围中。即使妈妈离开之前,餐桌上也气氛冷清,一家三口的日常对话十分平淡,没有一般家庭电影里温馨欢乐的感觉。其中一幕,奈莉对爸爸直言:“你从不说自己小时候的故事。”爸爸则小声告诉奈莉,他以前很怕自己的爸爸。而妈妈无声的离开,也表明奈莉和父母的关系并不亲密。她早已适应亲情的疏离,也适应了作为儿童,被忽视在成人生活间隙的孤独。

直到奈莉从房子出来,进了树林,遇到年纪相仿的小女孩玛丽安,叙述视角才开阔起来。玛丽安是奈莉妈妈的小时候,即“小妈妈”,两个小演员实为双胞胎,电影用红蓝两色衣服和不同的发型区分二人(红色较蓝色强势,代表妈妈玛丽安)。玛丽安带奈莉去她搭建的小树屋,印证了妈妈曾和奈莉说过的话,也为奈莉认出“小妈妈”提供了线索。

孤独使人早熟。和父母相处时,奈莉俨然一副大人的思考方式;而在玛丽安面前,她找回了一颗童心。她们一起玩耍时的欢笑声,才让人发觉这是两个孩子。这一点,身为母亲的观众一定能更敏锐地察觉。

家庭教育是一个人成长中最重要的教育,然而许多父母并不懂得如何与自己的孩子相处。成年人的傲慢阻止了我们用儿童的思维方式去思考,进而和他们平等交流,深入他们的内心。但人是社会性动物,难以忍受孤独,他们渴望融入群体,特别是家庭,这一点在自我边界狭小的儿童身上表现尤为明显。片中此前一系列细节表现了奈莉对妈妈的依恋:在去往外婆家的路上,奈莉亲昵地从后座将零食塞进妈妈的嘴里;妈妈翻看小时候的字画,奈莉主动赞赏;半夜起床喝水,见妈妈睡在沙发上,奈莉钻进妈妈的怀里……而妈妈对奈莉的关注仍然不够,她虽然爱女儿,却不多倾诉。在奈莉看来,妈妈的心里藏了太多秘密。

沉浸在失去亲人痛苦之中的人,通常会经历一段强烈的自我关注期,这抑制了其对他人的付出,甚至对自己的子女。奈莉不懂心理学,她只能从儿童的视角去尝试认知妈妈的感受和自己的处境。为了进入妈妈的内心,理解妈妈对外婆的情感和妈妈离开的原因,影片为奈莉设置了时空交错的情景,这也让身为父母的观众,能够亲身体验一个被我们忽视的身边世界。

奈莉和玛丽安共处了三天。第一天,奈莉遇到正在搭建树屋的玛丽安,下雨了,她跟随玛丽安来到一幢酷似外婆家的房子——两人的房子分别位于林间小路的两头,实则是处于不同时间的同一所房子。玛丽安告诉奈莉,她的妈妈和奈莉有着一样的名字,这说明玛丽安非常爱自己的妈妈和女儿。

在“过去时”的房子里,年轻的外婆和玛丽安的沟通同样寡淡。我们可以看出,奈莉父母的童年都不被关注,二人组成的家庭也继承了这一传统,所有家庭成员对此处之泰然。但习惯不代表喜欢,当玛丽安提出想去奈莉家时,被奈莉拒绝,理由是那里氛围不佳,“我妈妈离开了。”

树屋建成后,奈莉将自己身份的秘密告诉了玛丽安,她还带玛丽安去了“现在时”的房子。谈论起奈莉已过世的外婆,两人共同引用了她的一句话:“好像自己明天就会死,这也许是我们最后一次见面。”这正是从前的玛丽安、现在的奈莉妈妈对生活缺少信心、隔离自己的源头——妈妈受外婆影响,始终活在无常的阴影下,长大后也难以对最亲密的人敞开自己。

影片中,奈莉對玛丽安说:“秘密不是我们想拼命隐瞒的事情,而是我们没有任何人可以诉说的事情。”

这便是孤独的感受。

两个女孩共处的最后一晚,奈莉陪玛丽安过生日。玛丽安让奈莉和外婆唱了两遍《生日快乐》歌,其中一首献给另一个时空的自己,因为这一天也是现实中妈妈的生日。第二天,女孩们划船穿过一座金字塔般的水上建筑,这时,振奋的背景音乐响起,象征母女齐心突破了时空和内心隔阂,达成情感上的统一。

片末,现实中的奈莉与长大的妈妈互相呼唤姓名,母女也达成了情感上的统一。影片巧妙地用“互文”手法,圆满收尾。

《小妈妈》的导演瑟琳·席安玛,善于从女性视角解读女性心中细腻、柔软、凶猛的爱情,这部影片也可以从女性主义角度做出一番解读。但儿童是无性的,因此它更是一部关于离别、孤独和回归的电影。近年来,网上对于原生家庭的分析热度高居不下,电影用独特的叙述语言,打通了一条通往童年的小径,让身为成人的我们直面儿童时代的孤独,并试图治愈自我。

【超链接】

《海鸥食堂》(2006)

芬兰首都赫尔辛基的某个街角,日本女子幸惠逃避现实遁居于此,开了一间食堂。在这里,她陆续遇到一些不那么典型的人与事,并建立了新的羁绊。《小妈妈》是家庭中的孤独,《海鸥食堂》则是离家的孤独,此域彼域,看似平和的生活之下,悲伤处处一样。但质朴生活,友善待人,或能找到心灵栖息之地。

《你好,李焕英》(2021)

和《小妈妈》剧情有相似之处。刚考上大学的贾晓玲遭遇意外,深陷悲痛,穿越回1981年,与年轻时的母亲李焕英相遇。贾晓玲想利用自己的时空优势让母亲有所成就,但命运却自有它的意志……中国式母女感情模式更容易引起观众共鸣,合格的喜剧电影不仅使人欢笑,还能启发观众关注身边的感动。

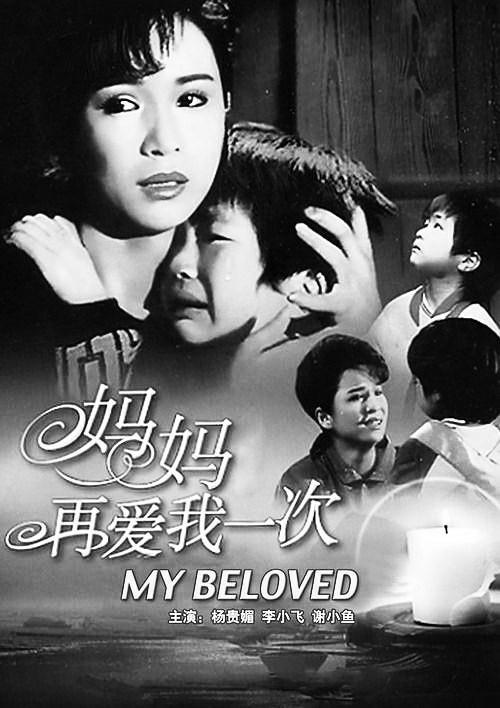

《妈妈再爱我一次》(1988)

一部影响了一代人的母爱题材电影。多少孩子在电影院哭肿了眼睛。影片主题曲《世上只有妈妈好》传播更广,二者结合,成就了歌颂母爱的经典。30多年过去观众的审美水平提高,再看此片,难免觉得剧情俗套。然而所有的俗套都源自经典。