基于茶文化的家具设计研究

2022-01-20温浩

温浩

Wen Hao

1茶桌组合

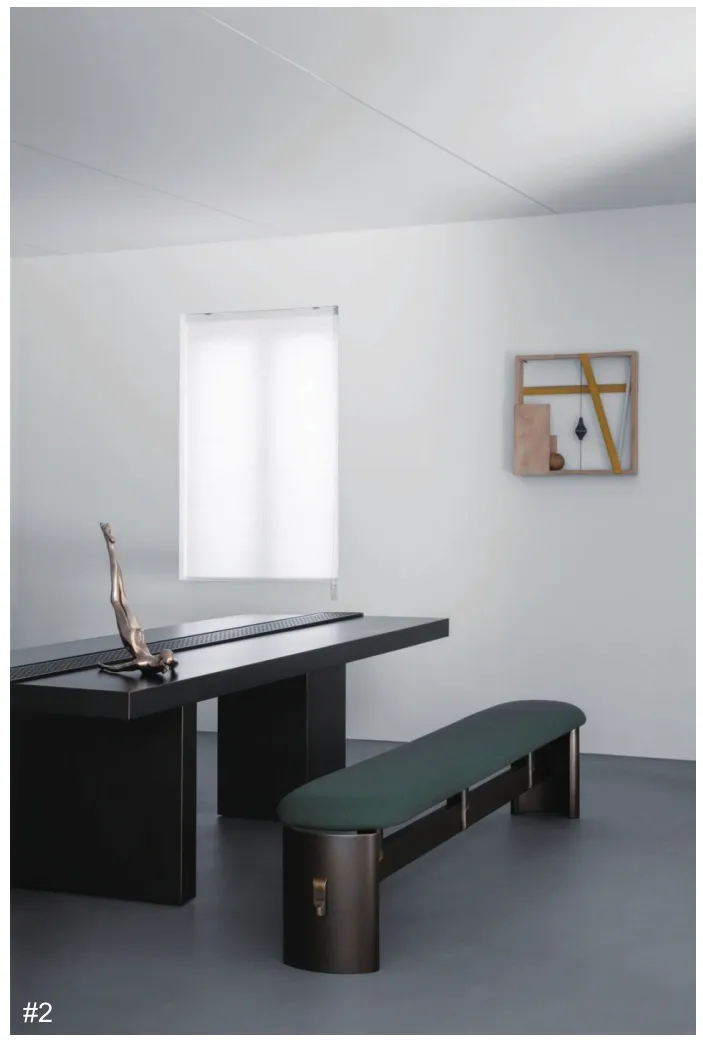

2温浩TANG茶桌一家居设计2020

引言

茶作为中国传统饮品,起源于中国,流传于世界;在几千年的发展进程中,对中国传统文化影响深远。起初茶作为一种物质媒介,有生津止渴、提神保健、促进交流等作用。在漫长历史长河中,逐渐形成特定的习俗、礼节、道德等规范,凝聚成茶文化得以代代相传。茶如梅兰竹菊一般,也是其寄托志趣与情怀的精神文化象征,被赋予了深层次的文化意蕴,承载了精神文化价值。品茗引发人对自然与人生的哲学思考,将茶事活动上升至精神层面的思考与享受。

随着茶文化的发展逐渐产生了与之相匹配的饮茶方式与茶空间家具、茶器、茶具、茶人等,共同构筑了茶文化。在饮茶活动中,家具与人密切接触,在茶空间中发挥重要作用。茶空间中器物陈设所营造的空间,有助于品茗的审美情趣及文化品格的提升。

随着茶文化的现代化转型、当代生活方式的转变以及城市化发展所带来的饮茶空间的改变等因素,共同推动了茶入文家具的发展和变化。

一、茶文化

“茶之为饮,发乎于神农”1,中国人饮茶历史悠久。茶最开始以物质的形式与其实用价值作用于人,一开始为果腹食物,而后其药用功效被发现。两汉到三国时期,茶是供王公朝士的稀有之物;直到两晋南北朝时期,饮茶才具有普遍性。中国人在饮茶过程中将茶与道德、礼仪、宗教、艺术等结合起来,产生了精神与社会功用等非物质形式内容,赋予了茶文化的内涵,将茶提升到了精神文明的高度,由此产生的茶文化影响至今。茶文化有广义与狭义之分。广义的茶文化是指整个茶叶发展历程中有关物质和精神财富的总和。狭义的茶文化则是专指其“精神财富”部分2。

(一)茶文化的精神内涵

茶是物质文化与精神文化的自洽结合体,赵佶所著《大观茶论》指出“至若茶之为物,擅瓯闽之秀气,钟山川之灵禀,祛襟涤滞,致清导和,则非庸人孺子可得而知矣。”3茶非俗物,能助人清除郁滞,开阔胸怀,使人进入清净平和的境界,而这非凡夫俗子所能体会感知的,饮茶追求的是精神上的心境与胸怀。

茶文化的核心是茶道,最早提出“茶道”的是唐代诗僧皎然,其在《饮茶歌诮崔石使君》中写到“孰知茶道全尔真,唯有月丘得如此。”4认为饮茶有“道”,该“道”集儒释道三教之真谛。陈文华教授对茶道进行较为通俗的概括,认为:“茶道就是在操作茶艺过程中所追求、所体现的精神境界和道德风尚,经常是和人生处世哲学结合起来,成为茶人们的行为准则。”5陈香白教授则对茶道进行更严格、全面的概括,其认为:“中国茶道就是通过茶事过程引导个体走向完成品德修养以实现全人类和谐安乐之道。”6

1.茶道与儒家思想

儒家强调中庸尚和,中庸之道的理论基础是天人合一。“中”讲究不太过又不不及。《茶疏》在《宜节》一章指出,“茶宜常饮,不宜多饮。”7茶的益处虽多,但饮茶需有所节制。摄入过多水分会对脾、肾造成负担。“反者道之动”,过多或过浓都将为健康造成一定的损害,讲究适度原则。

中庸之道亦引出“和”的思想,“和”是“中”的结果。哲学家冯友兰认为,“和是调和不同以达到和谐的统一”8。追求和谐与人格的完善,这正契合了茶道精神。饮茶讲究“酸甜苦涩调太和,掌握迟速量适中”,正是儒家中和思想在茶道的反映。饮茶心态心平气和,饮茶人之间的和睦和美都为茶道精神。除此之外,茶道的礼文化与五行调和思想与儒家思想不谋而合,达到和谐平衡的境界。

2.茶道与道家思想

饮茶习俗始于巴蜀之地,此地区亦是道教发源地。唐代诗人卢仝所作《走笔谢孟谏议寄新茶》中的《七碗茶诗》细致描述了其饮茶之感,其中“五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”9其中六碗通仙灵,七碗腋下生风,羽化成仙,正是道教得道成仙的理想体现。

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道家崇尚自然,以道法自然为最高境界。而茶取之于自然,吸收天地之灵气,正符合道家原则。人与茶之间的相互作用即物我合一,这又是道家“天人合一”的体现。

道家“无为”思想在茶道精神表现为淡泊名利,与世无争。《大观茶论》的《序》中指出:茶“冲淡简洁,韵高致静”10。茶强调“清”,即茶之清净感,而这折射为茶人清心寡欲。

3.茶道与佛家思想

茶道精神与佛家思想在精神上亦存在内在一致性。茶于禅宗始于打坐时提神去睡于养身功用,而后在追求顿悟过程中悟到茶苦后回甘,有消除杂念、入静除烦的作用,对茶的认识才逐渐过渡到精神层面。在参茶悟道过程中逐渐形成“茶禅一味”观念。

佛教以顿悟为追求,其与茶道之“悟”有其共通之处,茶道以讲究由饮茶而引发精神感悟。禅宗以静虑的方式以期顿悟,因此“静”之于禅宗尤为重要,为求顿悟,达到无我相忘的境界只有通过内心的宁静与清净才能实现。而茶饮清淡洁净,其对环境也要求清净远离闹事。

综上,儒道佛三家都影响茶道精神,三家的思想反映在茶道里并不那么界限分明而是交汇融合。

(二)当代饮茶审美体验

品茗重在“品”,品自身的学识修养、品茶境、品心境、品文化、品艺术,调动所有感官,除满足口腹之欲外,更是追求物我合一的超然境界。当然茶事活动是以品茶为基础的活动,其中还会穿插其他焚香、阅读、赏花等其他文化艺术活动。当代的饮茶审美体验较之古代,也有更多的形式与内容。

1.味

品茶以茶的味道最为重要,全面完美的茶之味包括香甜回甘,浓厚浓重之中又带着柔滑,此间阴阳相生、刚柔结合。武夷山有岩茶,“岩骨花香”便是其茶的特点。其中“岩骨”便是指岩茶刚健遒劲,有风骨。赵佶亦提出,茶叶品质卓绝的,具有“真香灵味”。体悟茶味,感悟人生,随缘接纳,不避苦,不贪甘。品茶重在悟道,随缘品茶而不追求茶味之甘润。品茶就味觉上来说,品甘润苦涩之味易,品其重滑、体其风骨与灵味,则需要一定的修养支撑才能有所体悟。除清饮外,还有加入茶点等。

2.闻

闻即嗅觉,品茶有闻茶香的步骤。茶香有助于茶人进入玄悟、冥想的境界。明代《茶说》在《四之香》一章的开头便指出“茶有真香,无容矫揉。”11这是从嗅觉角度对茶香的审评标准。“真”指茶本真、天然的香气,无须人为添加,不需做作地制造。品茶还伴有其他行为活动如焚香、插花、养绿植等,其原则是植物香、草木香、花香的香气不宜过浓,以免冲淡茶的香气。

3.形

形指视觉审美体验。禅院茶事中“曹溪观水”即为观茶色,此步骤在闻茶香以后,品茶味之前。唐代流行煎茶法,宋代流行点茶法,明代流行瀹泡法。不同的茶叶、不同的制茶方法、不同茶饮法在赏茶汤这一步都有不同的审美标准。此外,宋代点茶法还需赏茶形。点茶犹如作画,所以在这三种茶饮法中,点茶法与艺术最为接近,更具文化底蕴与哲学深度。

茶器、茶具在茶事过程中占有极其重要的位置,茶具不仅有乘茶汤的物理功用,更能提升审美体验,是茶具实用价值与美学价值的统一。此外,进行茶事活动时,还伴随赏花、赏画、赏风景等行为,品赏观赏对象均具古朴自然的物性,天然又不流于粗鄙。

4.声

声指听觉审美体验。禅院茶事中的“法海听潮”,指在等待茶水熟的过程中聆听煮水声,禅宗从初沸、鼎沸声中悟道。许次纾在《茶疏》提到:“僧人以春茗相佐,竹炉沸声,时与空山松涛响答,致足乐也。”12其中便提到了竹炉煮水声。古人乐于在山水间饮茶,故而水沸声得以与山间的松树沙沙作响的声音交相呼应,由此得到乐趣。

此外,琴棋声亦与茶品性相通,古人将煎茶声、棋声等为最清音,宋代陆游曾作《晚晴至索笑亭》,诗中谈到“堂空响棋子,盏小聚茶香”,其中便以弈棋声构造了意境。听乐,是饮茶听觉审美体验之首。琴乐所追求的和、雅、淡等审美情趣与品茶有相通之处。

二、茶文化与家具设计

文化赋予了家具独特的辨识度。在当代,很多家具已趋向于无风格化设计,但文化属性却一直存在于家具本身,不可忽视。近年来,在文化自信的大背景下,由于文化的复兴,家具的文化属性越来越显现出来。尤其对于茶空间家具,茶本就起源于中国,历代发展形成的茶文化渊远流长,故茶空间家具的文化属性更为明显。

20世纪80年代以前,茶空间家具隐没在日常家具中。尽管明代文人热衷于设计制造家具,但在明式家具研究中极具影响力的王世襄所著的《明式家具鉴赏》中不见与茶相关家具的分类。此书中有书桌、画桌、供桌等分类,唯不见茶桌。而中国古代饮茶是极为普遍的现象,从而可得知茶空间家具隐藏于日常家具之中。

“文化大革命”结束后,中国的茶文化才开始复兴。此期间,恰逢设计在中国开始起步。一批有情怀的本土设计师开始关注中国传统文化,这批设计师所创建的设计师品牌的产品体系中,开始将茶空间家具作为单独品类研究并加以设计。

茶空间家具是主要服务于茶事活动的,在功能和形式上具有一定的特殊性,不应等同于一般家具产品。中国美术学院陈斗斗在其博士论文《基于明式家具类型的茶家具设计系统研究》中曾就茶家具的使用与审美两方面分别论述了茶家具的功能专属性与其文化专属性,从而形成了茶家具的基本界定:“是服务于茶艺、具有导水与防水性能、富有东方形式意味,包含坐、承、庋在内的系列化的家具。”13茶空间内,除了以茶艺为主要活动外,还涉及多种关联行为,如下棋、焚香等。因此,茶空间家具除了主要服务于茶艺外,还应兼顾其他行为活动。

茶空间内的家具需要功能整合化。茶空间内涉及多种家具。茶具、茶叶品类众多,需要对其进行储存和展示,故茶空间中需要放置合适的茶柜或陈列架,使之能够合理罗列放置。此外还需要茶事活动过程中所必须的茶桌、茶椅、边几等。均需对其功能进行整合,使之适应当代生活方式。当代城市空间成本高,需尽可能提升空间利用率,用户在茶空间中除茶事行为外还进行多种非茶事行为活动,使得茶空间具有复合性。从而导致用户需要茶空间家具具有多功能性,供用户进行多种活动,有效缓解当代居住空间有限的矛盾。对于有条件设置独立茶房的,亦需要适合当代饮茶方式且功能整合化的茶空间家具。

家具所营造的茶境与茶道精神相一致。整体环境氛围上,茶空间宜“静”,以便静心,使精神得以放松;茶空间宜“空”,其器物布置注重留白,避免太满的布置。空得以呈现容纳更多的包容状态;茶空间宜“简”,避免突兀夺目的器物,用户易沉下心更专注于品茗活动,以此构建的茶镜助于“净心”。茶空间整体陈设装饰淡雅朴素,多有茶席、挂画、插花、盆景、古玩等装饰。中国人讲究天人合一,与自然相通,故茶空间以开窗借景为佳。总之,茶境需要清雅幽静以便用户静心品茗。

茶空间家具设计的研究领域相当广泛,从茶文化、茶空间、茶美学及茶艺等均对家具的设计产生重要影响。我国与茶空间家具相关的学术研究仍在不断进行,这对家具的理论发展具有积极作用。

三、基于茶文化的家具设计研究成果

广州美术学院家具研究院协同创新品牌“先生活”茶文化家具设计背后的思想体系根植于中国传统文化,由笔者与当代生活方式相结合进行茶文化家具的设计实践探索。

《茶疏》在《煮水器》一章中指出,“金乃水母”,“茶滋于水,水藉乎器,汤成于火,四者相须,缺一则废。”14风炉铜铁铸成属金,风炉至于地上,地为土,此为土生金。风炉乘茶汤属水,此为金生水,风炉里置木头,木生火助水熟。煮茶汤的过程便是五行之间相生相克,阴阳平衡,最终趋于和谐的过程。笔者2020年创作了TANG系列茶桌作品,以“天长地久,天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。”为理念,在永恒观念之上寻求不朽的造物表现,以全铜的材质、浑厚的造型、洗练的语言、天然的色泽、独特的工艺,创作茶文化与铜文化相结合的家具,寻求精质与物质的统一、艺术与功能的统一、当下与未来的统一,创造跨越时空的精神之美。

3温浩TANG茶桌二家具设计2020

(一)TANG茶桌一

采用横平竖直的造型方式,具有极简主义的特征,稳重平和、大方中正,具有气定神闲的状态。

本系列茶桌采用扁平化拆装结构,即便于运输、安装、使用,也便于生产、加工、包装,附合现代设计与制造观念,具有良好的设计效率、制造效率和使用效率。桌面中间的功能模块可随意移动、调整、变化,进行储物收纳或养绿植造境,灵活多变,错落有致,为茶空间的情境制造多变性与灵性,使空间不显得沉闷。

茶空间家具的功能具有其专属性,其功能是服务于茶事的。除承、庋基本功能外,“TANG茶桌一”还加入导水功能。通过激光切割出“先生活”LOGO的长条铜绿色盖板,形成茶盘。热水、废弃茶水均可倒入。茶盘底部接有排水口,将废弃茶水引入底部柜体水箱,如图2。

除了满足用户的使用功能外,还满足其心理功能。茶空间家具的材料尤其是茶桌和茶几等与茶水制备直接相关的家具应尤其注重其防水性能与防热性能。“TANG茶桌一”采用铜材,相较于木材,具有一定的防水性能,长期接触水的情况下不会腐烂,变形。铜材结构强度、弹性、韧性等机械性能以及耐候性、抗腐蚀性等化学性能远优于木材。这也给用户心里带来更多的安定与稳定感。茶空间家具的外形直接决定用户的视觉感受,其色彩、体量、造型、质感等都是笔者设计茶文化家具时需要考量的。

(二)TANG茶桌二

该茶桌一改端庄典雅,活泼好动,每个体块与部件之间看似各自互不相连,实则缺一不可。四块桌面、四条错落有致的桌腿,每一块都是维系与构成茶桌的稳定要素,静中有动,分中有合,具有极强的聚合力,从结构上巧妙地实现了茶桌的稳定性和功能性。与以往的多数茶桌不同的是该茶桌是非对称性结构,极富变化与节奏,光影明暗变化之中令线条虚实交错更具艺术性和神秘感,与茶文化的余情未了。在此基础上,笔者为此茶桌增加了两个耐人寻味的艺术处理:一,黄铜在不同的环境条件下会产生不同的色彩与变化,在悬浮的两个桌面板上施以铜锈色效果,增加视觉变化,提高审美感染力,令错落有致的造型更加完美。二,在桌面进行肌理效果处理,产生更为友好的触觉与视觉,令茶桌的文化气息更加浓厚。在行为功能上,茶桌整体呈长条状,令使用者的人际关系变得更加亲近,形成饮茶区域主茶者端茶、倒茶、行茶更为方便,同时减少阻挡用者的腿部以使其腿部得以伸展,在有形、可视的空间里寻求舒心的时光,如图3。

综上所述,茶空间家具设计不再囿于茶,而更需要发挥综合性功能,在主要为品茗净心的同时,也需要对其他需求做出回应;设计既格守本心,维持传统方式下茶空间家具品茗净心主要功能,也顺应新时代生活方式的变化。

结语

在新时代背景下,笔者研究茶文化家具如何对中国传统文化进行更好的传承和创新具有一定的现实意义。以当代茶空间为研究环境,以当代人对于文化的精神需求与当代生活方式相适应为出发点和落脚点,以茶空间内的用户行为为切入点,通过研究显示茶文化家具的特点,在茶空间中呈现多种行为活动并存的空间复合性,反映在家具设计呈现多功能化、趣味化、精神化以及对方便性与净心减压的多重需求。

注释:

1.[唐]陆羽,《茶经》[M],中国文史出版社,1999年。

2. 陈文华,《中华茶文化基础知识》[M],中国农业出版社,1999年,第97页。

3. [宋]宋徽宗,《大观茶论》[M],商务印书馆,民国16年(1928年)。

4. 沈海宝,《饮茶诗话》[M],兰州:甘肃人民出版社,1986年,第29页。

5. 陈文华,《中华茶文化基础知识》[M],中国农业出版社,1999年,第97页。

6. 陈香白,《中国茶文化》[M],太原:山西人民出版社,1998年,第59页。

7. 沈冬梅、李涓,《大观茶论》[M],北京:中华书局,2013年,第145页。

8. 冯友兰,《中国哲学简史》[M],北京大学出版社,2013年,第168页。

9. 刘亚玲,《中国历代诗歌鉴赏辞典》[M],中国民间文艺出版社,1988年,第632页。

10. 同注3。

11. 同注7,第169页。

12. 同上,第109页。

13. 陈斗斗,《基于明式家具类型的茶家具设计系统研究》[D],中国美术学院,博士论文,2017年,第28页。

14. 同注12。