基于有效空间载体的城市街道空间活力量化研究

——以海口市生活型街道为例

2022-01-19林世平

林世平,杨 超

(海南大学 林学院,海南 海口 570228)

众所周知,相较于城市之外的自然空间来说,城市空间基本上属于一种人化空间.随着我国城市建设由增量扩张向存量提质的方式转变,盘活和提升现有城市街道空间的活力成为城市建设管理者的重要任务.尤其是在新冠疫情后,街道空间活力的盘活和提升,对恢复经济、促进民生具有直接的现实需要.目前,大部分对城市街道空间活力的研究是基于Jacobs[1]的多样性理论和扬·盖尔[2]的慢行理论等活力经典理论,基本为主观定性评价,缺乏客观的数据支撑和定量的实证分析[3].通过CNKI检索2010—2019 年来发表在北大核心、CSSCI、CSCD 期刊上的关于城市街道空间活力量化研究的论文数量表明,当前对街道空间活力定量的研究几乎处于停滞状态.

为此,本研究以城市街道空间活力的量化为目标,以人类生态学为视角,引入耗散结构理论,尝试从理论上分析街道空间活力形成的内在机制,并以海口市普通生活型街道为样本,基于有效空间载体这一研究支点,应用熵权TOPSIS 法对街道空间活力进行量化分析,力求基于客观数据从定量层面探索影响街道空间活力的各种要素,为城市街道空间的建设和管理提供科学依据.

1 理论分析

1.1 街道空间的物质性分析当谈论空间时,总觉得它是虚空之物.其实,从本质来看,空间是物质性的,是实的而非虚空的.在哲学领域,辩证唯物主义认为空间是物质存在的基本形式,是物质存在的广延性[4].它是和物质概念一样,都是同一系列的高度抽象的概念[5].在科学领域,爱因斯坦支持属性空间概念——空间是物质的广延,是物质的属性[6].同时,科学家通过质空关系的研究,提出空间与物质是同质的,可以互相转化[7].总之,现代科学否定了空间为虚,支持了空间为实的结论[8].

作为空间类型之一,城市街道空间在本质上也是物质性、实体性的,绝不是虚无空洞之物,而是具有丰富的实质内涵.

1.2 街道空间的内涵分析城市一般被认为是“人(包括市民社会组织)+空间载体”构成[9].作为城市的有机组成部分,街道空间基本的物质性基础也是人和空间载体.但人不是直接和空间载体硬结合而形成空间,而是通过人的身体(即物质存在)的广延性——人的行为(为方便以下均简称为“行为”),间接地与空间载体发生关系,这种行为与空间载体之间所产生的丰富多样的相互作用,就构成了城市街道空间的基本内涵,即:城市街道空间 =行为 +空间载体.行为是街道空间存在与发展的充分与必要条件,决定和体现空间的本质,是自变量.空间载体是街道空间存在与发展的必要条件,是被动体现空间的本质[9],是因变量.

1.3 街道空间活力产生机制分析

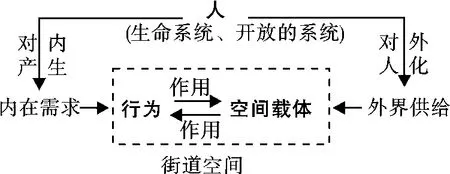

1.3.1基本研究思路 城市街道空间由“行为+空间载体”组成.但这两大要素都属于变量,无法在这种不定的状态下对空间活力形成机制进行分析.如果以行为的支配者——“人”作为研究支点会发现,不管行为如何自变及空间载体如何因变,都是基于人本性的需求——“活着和更高层级欲望的满足”.这是由人的本性——“本然、实然和应然”三向度决定的[10].但前提是必须把人作为一个开放的系统,这样才能使人和空间关联起来[11].否则依据熵增定律[12-13],人是无法实现本性的需求.为此,研究引入普利高津的耗散结构理论[14].把“人”这个生命系统和“空间”这个包括生命和非生命成分的系统统一起来作为活力产生机制的分析对象[12].耗散结构理论认为,一个孤立系统的熵自发的趋于最大,就不可能自发的产生有序结构.但对一个开放的系统来说,只要从外界输入足够大的负熵,就可抵消系统内部不可逆过程引起的熵增,减少系统总熵,使系统逐渐从无序向新的有序方向发展.对照该理论,人其实也是一个具耗散结构的系统[12,15].一方面人通过其行为与空间载体(外界)不断地相互作用(吸收负熵和排出熵)以满足内在产生的需求,另一方面又通过不断对外界进行人化作用以形成能够更好地应对人的行为的空间载体来满足人的新的需求.正是在行为与空间载体的这种相互作用过程中,隐藏着活力形成的根本机制(图1).为此,本文根据耗散结构理论进一步构建理论模型对这种相互作用进行剖析.

图1 活力形成原理示意图Fig.1 A schematic diagram for the principle of vitality formation

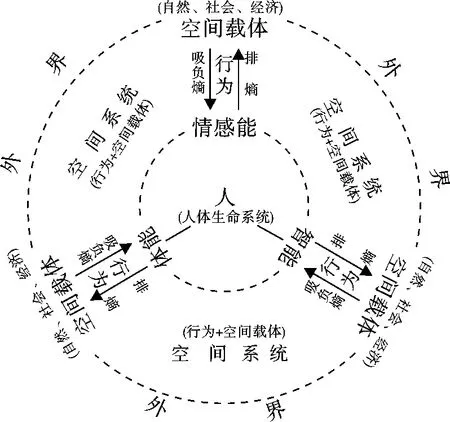

1.3.2街道空间活力形成机制的模型分析 根据上述分析,以人作为研究的支点,分别形成人体生命系统和空间系统2 个基本系统.人体生命系统为核心系统;空间系统由行为和空间载体所构成,是周边支持系统.在空间系统中,人的行为属于生命部分,指人的行为;空间载体绝大部分属于非生命部分,指空间载体中的经济载体、社会载体和自然载体中的无生命成分如大气、水体等.

2 个系统按照耗散结构理论形成一个有机整体,即以人为中心,以满足人本性需求为目的,并统一生命界和非生命界要素的一个理论分析模型,称之为城市街道模型.如图2 所示,人体生命系统本身是一个典型的耗散结构,是整个模型的核心和动力系统,基于人本性的需求产生各种行为,这些行为与空间载体相互作用,吸收负熵排出熵,使人体这个生命系统保持有序化.同时,空间系统中的空间载体在行为的作用下,其有序化程度得到保持或提升(这种有序化应该是遵循自然法则、社会伦理和经济规律).因此,在行为与空间载体相互作用过程中,人体生命系统和空间系统都保持或走向有序化,空间的活力得以形成.

图2 城市街道模型Fig.2 The urban street model

基于上述对活力形成机制的理论分析,在街道空间活力量化这一问题上,目前有以下2 方面值得商榷.

一方面,根据活力形成机制的模型分析表明,“行为”与“空间载体”是一对等量的供需关系,行为需求多少(负熵),空间载体就必然要提供多少;行为需求要向外界释放多少(熵值),空间载体就必然要消化多少(熵值).这样,行为和空间载体这一对对等的供需关系才能保持最大程度的平衡.空间活力就是在行为与空间载体之间所发生的熵值的输入和输出过程中使受体(生命系统)和供体(空间载体)走向或保持有序过程中产生的.这个输入和输出的熵值是等量的,只是方向不同.因此,在活力量化方法上只需基于一端,如果既基于“行为”端,又基于“空间载体”端,有重复计算之嫌.

另一方面,由于空间载体具有隐性特性,只有那些能有效地与行为发生相互作用并形成有效供给的空间载体,才实际对其所在的空间活力起到发生和促进作用,这种空间载体才能作为空间活力量化统计的依据.因此,在空间活力的量化过程中,应当对“空间载体”进行有效性甄别,否则容易造成空间实际活力被夸大,活力评价容易落入唯“设施决定论”的怪圈,造成活力量化有不实之嫌,这是基于空间载体端活力量化的关键.

1.4 基于有效空间载体活力量化评价体系的构建

1.4.1空间载体有效性界定 根据耗散结构理论及活力产生机制研究模型分析,本文拟从空间载体端构建评价指标体系,以有效空间载体作为调查统计对象.所谓有效性空间载体,是指那些具备与行为发生相互作用条件,并能形成有效供给的自然、社会文化及经济载体.这些载体主要表现为以下3方面特性:首先,空间载体应具有用性,即载体能够对空间活力的形成产生直接影响作用(如临街处于营业状态的店铺,但该店铺如果关门歇业则为无效载体);其次,空间载体应具物质性,非物质性载体(诸如社会管理等)因其对活力的影响最终是通过物质性载体来实现,就不列入载体范畴;最后,空间载体应具非现象性.由于现象本身是多种因素的一种综合表象,因此,现象对活力的影响不是根源性影响,不能作为空间载体进行统计.例如温度、湿度本身只是空间中植被、水体、建筑等物质性要素综合作用下表现出的两种现象,真正的根源性因素是植被、水体等物质性因素.

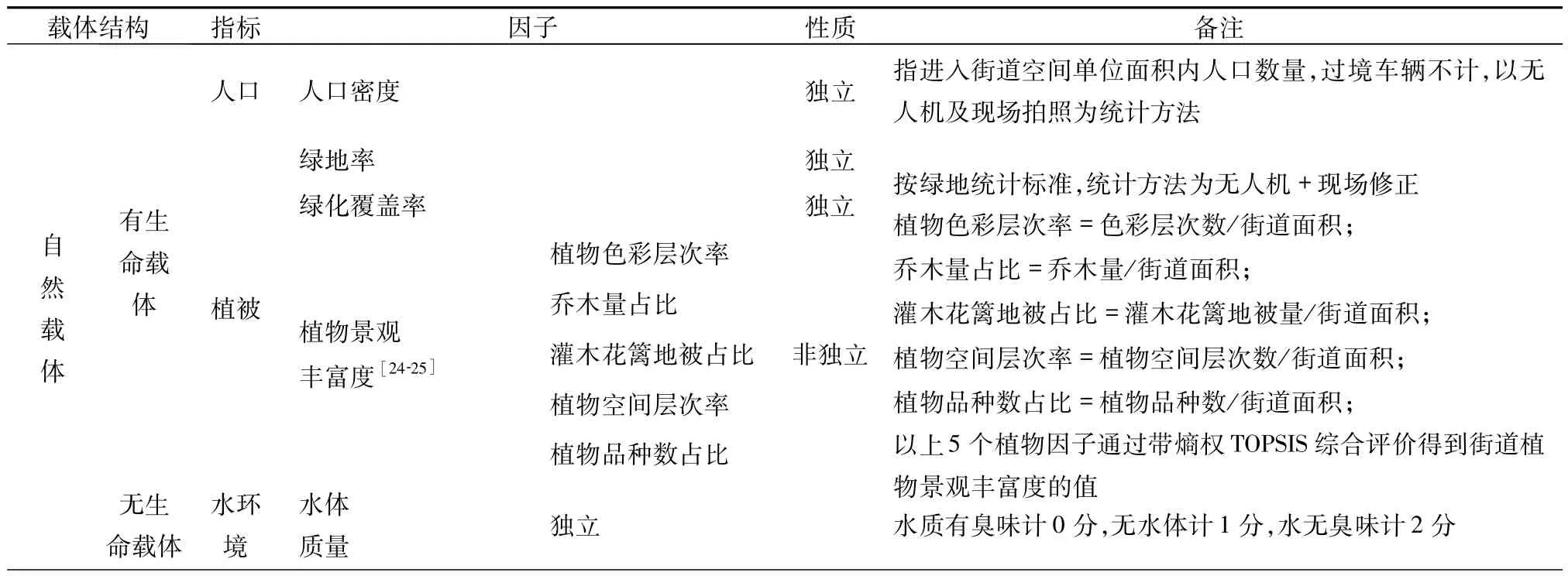

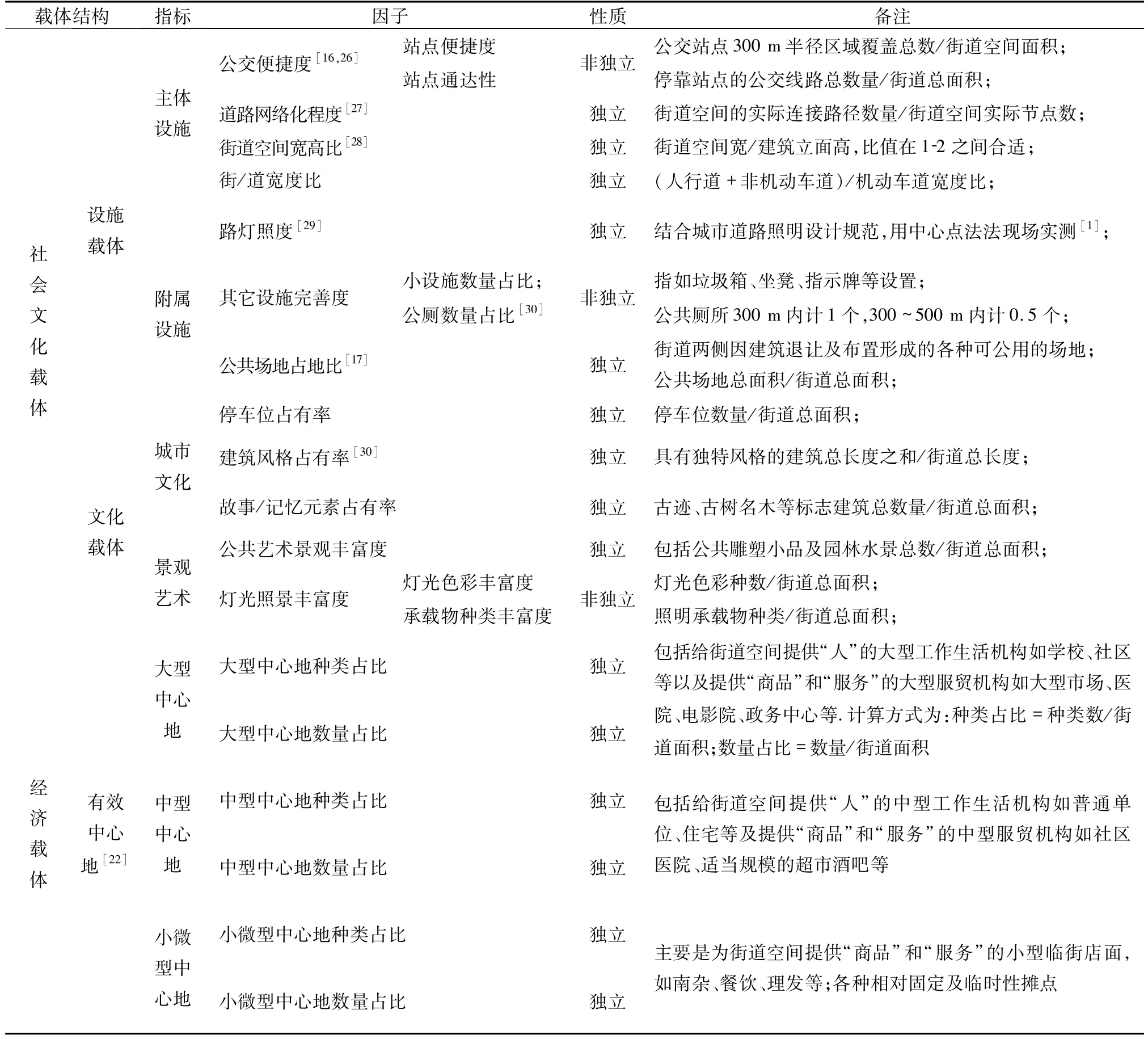

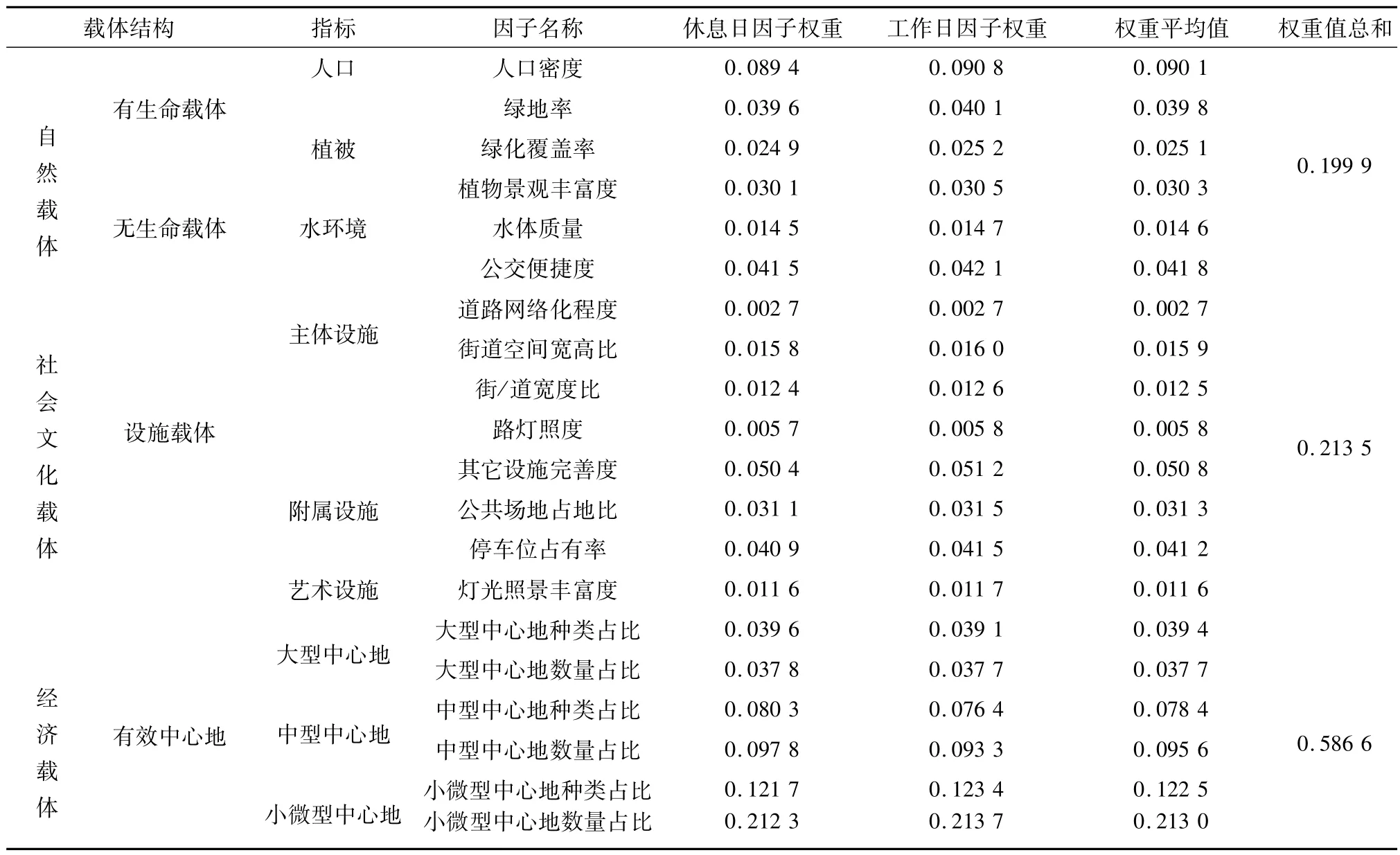

1.4.2评价指标、因子的确立 基于上述对街道空间活力产生机制的理论分析,确立基于有效空间载体的街道空间活力量化评价指标因子体系,如表1 所示.对指标因子的设置做如下说明.

表1 城市街道空间活力量化的有效空间载体指标因子体系一览表[15,23]Tab.1 The index factor system of effective space carrier for quantifying the space vitality of the urban street

表1(续)

关于载体结构分类,分为“自然载体、社会人文载体和经济载体”是基于人类生态学对城市生态系统的结构划分理论[15].同时,把人列入有生命空间载体的依据也是基于人类生态学关于城市生态系统中有生命的第一生产者由植物为主体变成了以人为主体的基本观点[15]以及普利高津的耗散结构理论[14].

关于指标设置的依据,在无生命载体指标一栏中,未把大气、土壤列入是因为对同一座城市,其各条街道的大气环境具有同质性.同时,城市街道基本属于铺装路面,故土壤环境这一载体对街道活力的有效影响也非常低.设施文化载体指标栏中,主要指标依据活力产生机制研究模型及国内外主流指标的设定[16-20].经济载体指标主要是基于德国城市地理学家克里斯塔勒(W.Christaller)和德国经济学家廖斯(A.Losch)所提出的中心地概念为理论依据[21-22].把街道空间范围内处于运行状态的中心地根据其为空间提供的人口或商品、服务规模划分成大型、中型、小微型3 个等级.

2 研究方法

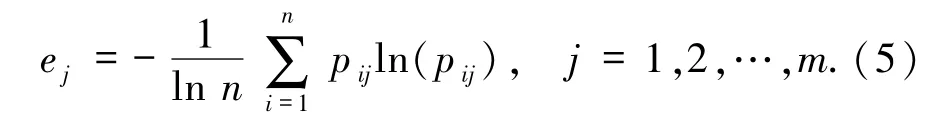

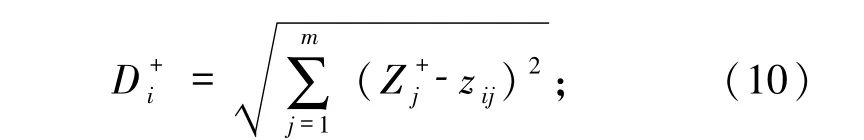

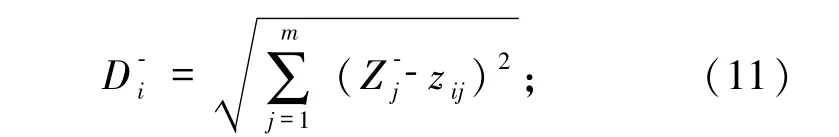

2.1 熵权TOPSIS法TOPSIS法常译为优劣解距离法,是常用的指标综合评价方法,基本原理是一个指标到该指标的最优解距离越小说明越好.该方法能充分利用原始数据的信息,对评价对象进行评价排序,评价结果能精确地反映各评价对象之间的差距.但TOPSIS 法默认的是各评价指标没有重要性之分,这就存在一个如何确立不同评价指标所占权重的问题.为此,本研究采用熵权法来确定各指标的权重[31].熵权法是一种客观赋权法,仅依赖于数据本身的离散性,这就避免了在指标赋权时带入人为主观的成分.

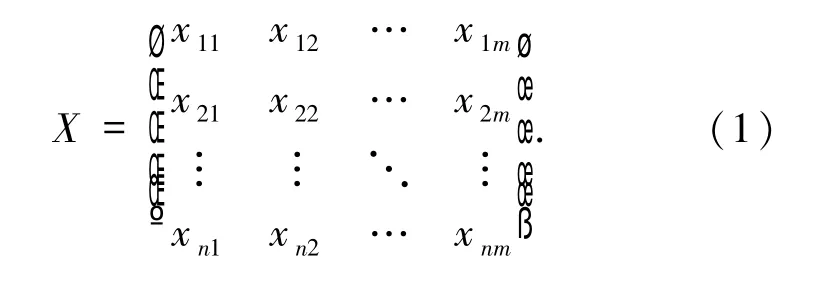

2.2 评价原理针对每一项指标下的影响因子(表1)按客观合理的计量方式由现场采集相关数据,形成基础数据信息,得到街道空间活力原始数据矩阵.假设对象街道为n 条,每条街道空间活力的评价因子为m个,则形成原始数据矩阵

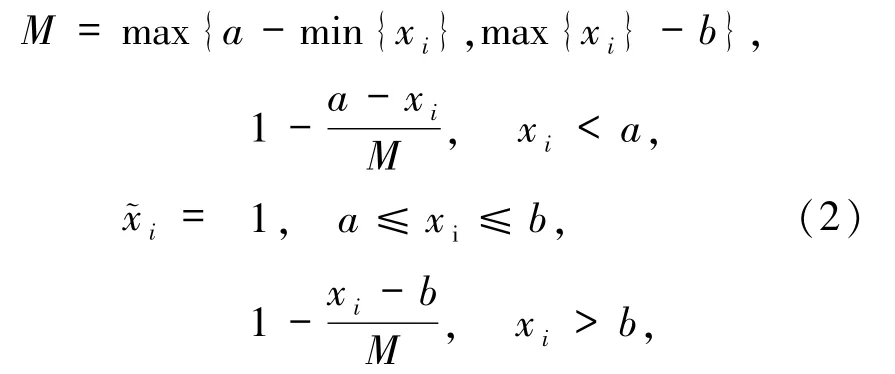

第1 步,对原始矩阵X 进行正向化处理,统一因子类型.因本研究的因子只涉及到区间型因子需正向化,其正向化公式如下:

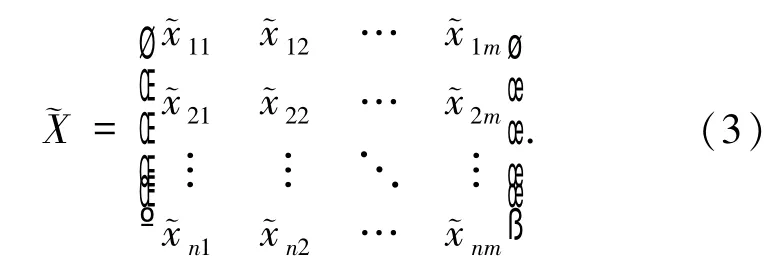

假设{xi}为一组区间型因子序列,且最佳区间为[a,b],则原始矩阵X正向化后得到正向化矩阵

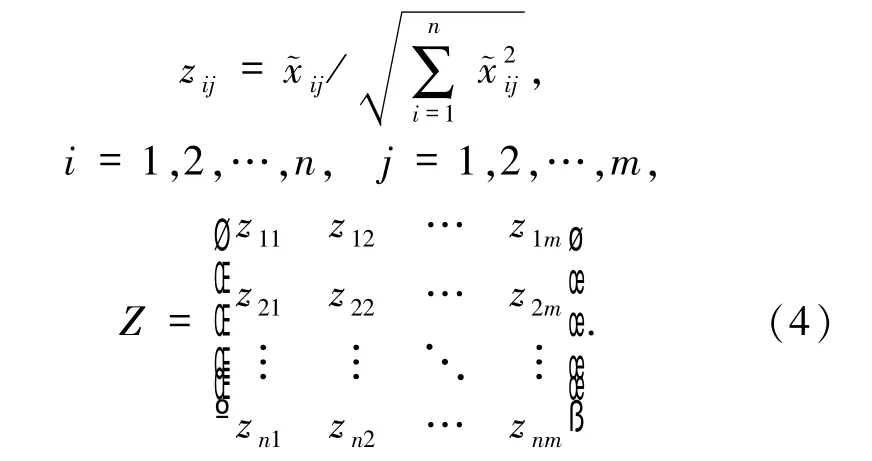

第2 步,对正向化矩阵~X标准化,统一量纲,形成标准化矩阵:

当p1j=p2j=… =pnj时,此时ej=1 信息熵达到最大.第j个因子的信息熵ej越大,表明第j 个因子的信息越少,越不重要.因此,利用因子j 的信息熵ej进一步计算该因子的信息效应值dj=1 -ej.信息效应值dj越大,该因子的信息就越多,其得到的权重值ωj也就越大,即

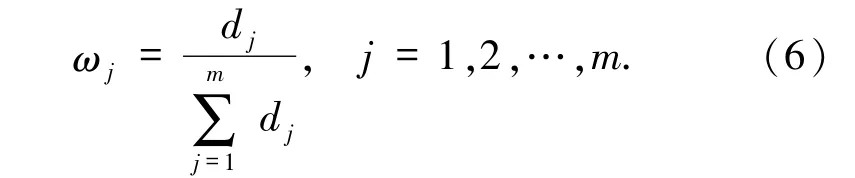

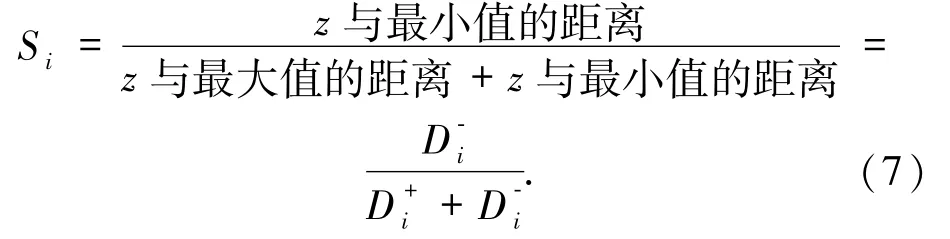

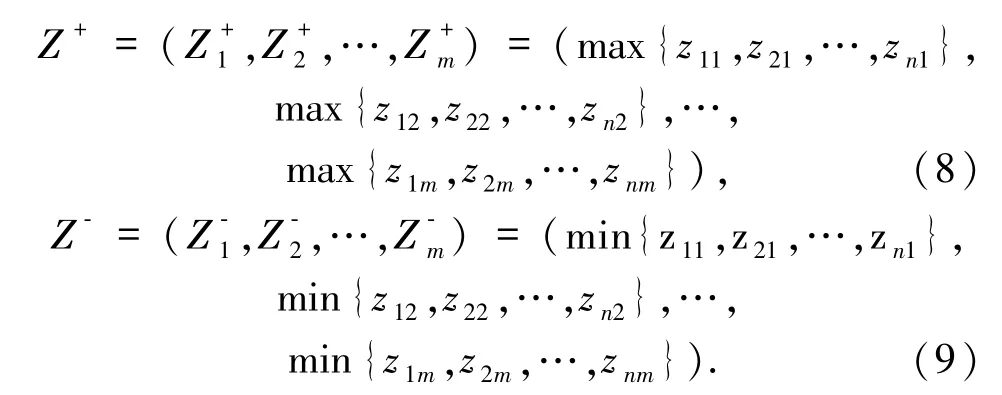

第4 步,计算评分Si并归一化:

显然,0≤Si≤1,当越小且Si越大时,说明该评价对象Z 越接近最大值.对有n(i =1,2,…,n)个评价和m(j =1,2,…,m)个评价因子的标准化矩阵Z,为计算出,定义最大值Z+,最小值Z-,则

定义第i(i =1,2,…,n)个评价对象与最大值的评价距离

定义第i(i =1,2,…,n)个评价对象与最小值的评价距离

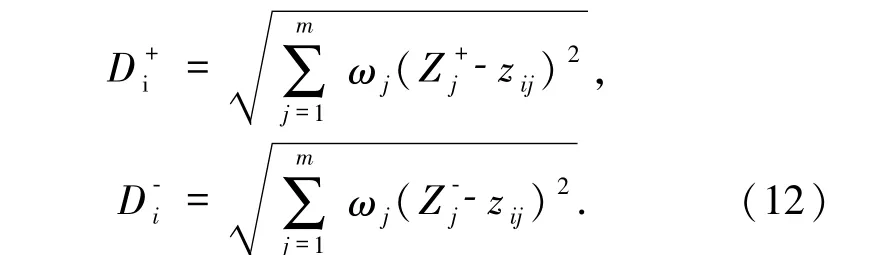

将第3 步计算的各指标权重ωj(j =1,2,…,m)带入,得到评价距离

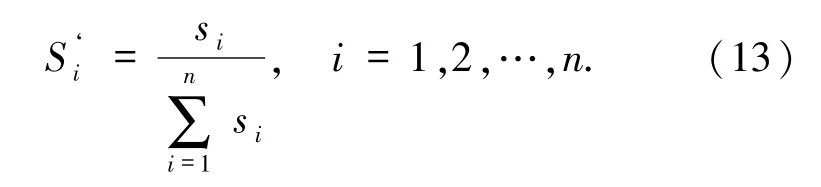

最后,对Si进行归一化处理,得到每条样本街道的最终活力值,即

3 实证研究

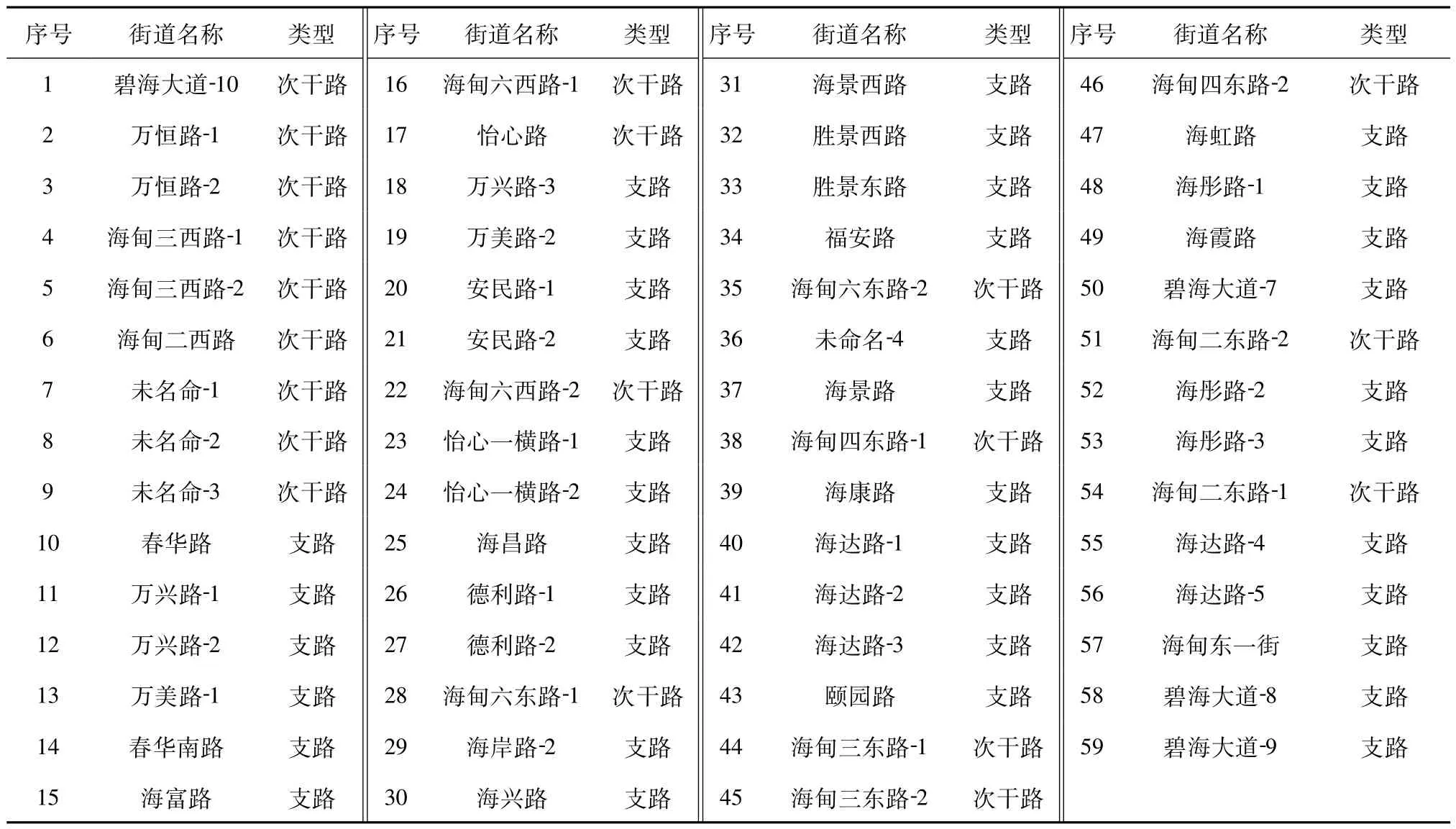

3.1 样本街道的选择依据《城市综合交通体系规划标准》(GB/T51328—2018),城市道路分为交通型(快速路、主干路、次干路)和生活服务型(次干路、支路)2 大类.基于街道空间活力源于人的行为与空间载体相互作用,选取海口市海甸岛片区与市民生活行为密切关联的59 条(段)生活服务型街道作为样本街道(段),如图3 和表2 所示.

表2 海口市海甸岛片区调查街道基本信息Tab.2 Basic information of investigated str eets in Haidian Island area of Haikou City

图3 海口市海甸岛片区样本街道(段)分布图(来源:2019 年海口市海甸岛片区控制性详细规划)Fig.3 The distribution map of sample streets in Haidian Island area of Haikou City

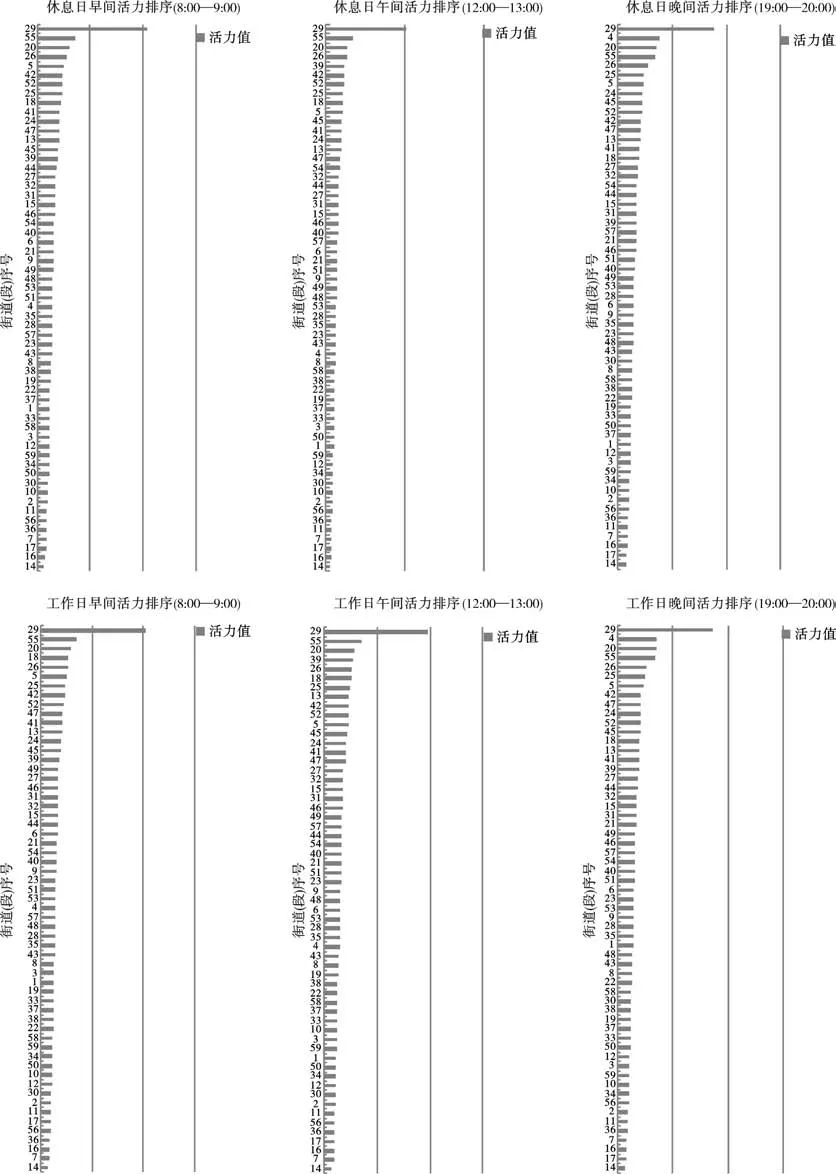

3.2 数据的采集以人的行为与空间载体相互作用的高频时段作为数据采集时段确立的依据,分别选择工作日和休息日的早间(8:00—9:00)、午间(12:00—13:00)和晚间(19:00—20:00)3 个时段(图4).由于片区内的街道几乎不涉及到“建筑风格、故事/记忆元素以及公共艺术景观”3 项因子,因此,本次量化评价未把此3 因子列为调查取数对象,调查和测算方法,详见表1 备注栏.

图4 样本街道空间在休息日和工作日的早、中、晚间活力排序结果Fig.4 The result of activity ranking for each sample street in the morning,noon and evening on weekends and weekdays

3.3 结果分析通过熵权TOPSIS 法对各样本街道(段)相关指标数据进行评价计算,得到各样本街道(段)在不同时空条件下的活力定量评价排序结果,以及各指标因子对街道空间活力的影响权重,汇总如图4 和表3.

3.3.1街道活力排序分析 由图4 可知,各街道(段)活力定量评价排序结果与该街道(段)的现实活力表征基本吻合.说明基于耗散结构理论对街道空间活力的定量评价结果是客观科学的,该理论在街道空间活力定量研究方面是可行和有效的.

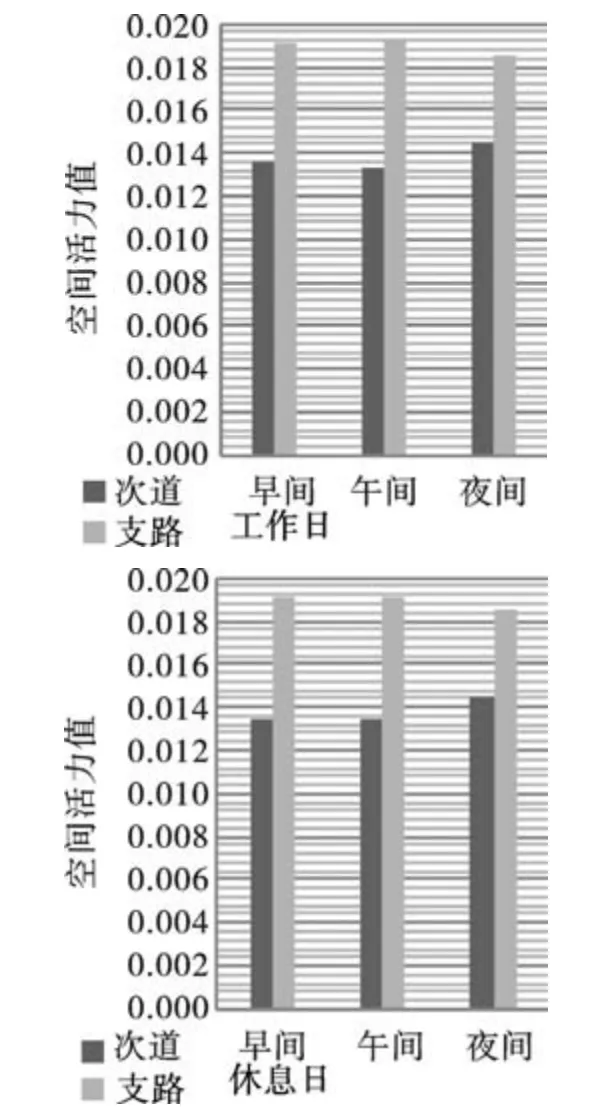

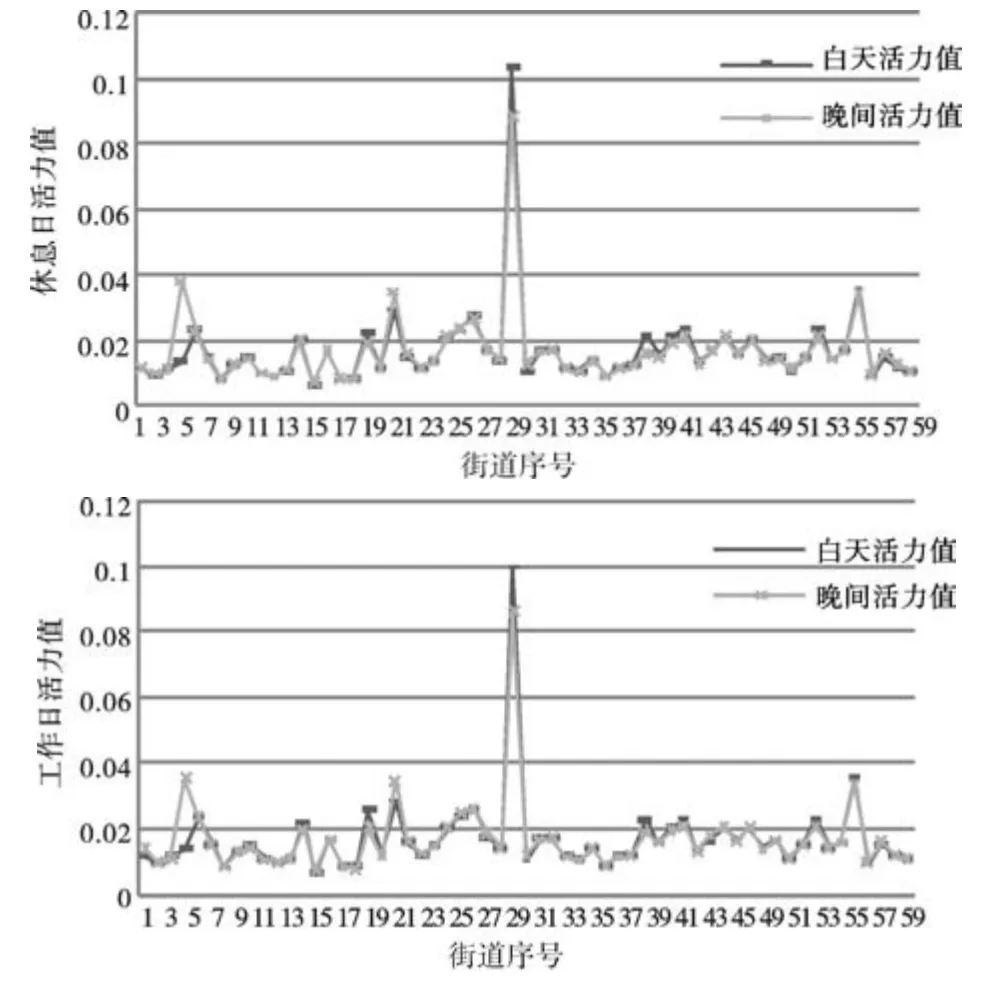

3.3.2不同时空条件下街道空间活力分析 通过图4 中各街道(段)活力值按道路等级进行归类分析发现,对于普通生活型街道,同时段下空间活力值其支路要高于次路(图5),平均高出27%左右.此外,无论是工作日还是休息日,同一条街道白天和夜间的活力值几乎相当(特殊的街道如夜市街除外)(图6).这也间接地说明城市街道夜间经济的潜力非常可期.同时,同一条街道工作日和休息日的活力值保持高度一致(节假日未调查),街道空间活力具有相对稳定性(图7).

图5 次道与支路在不同时空条件下的活力比较Fig.5 Comparison of vitality between secondary roads and branches under different space-time conditions

图6 街道白天与夜间活力值对比分析Fig.6 Comparative analysis of street activity between days and nights

图7 街道空间休息日与工作日活力比较Fig.7 Comparison of street space activity between weekdays and weekends

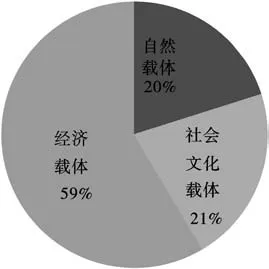

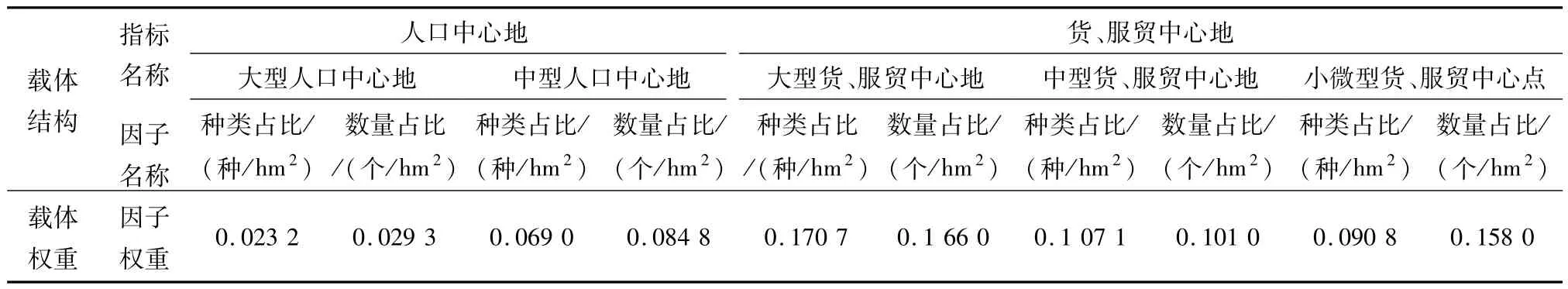

3.3.3街道空间各指标因子活力影响力分析 通过分析发现,在“自然、社会和经济”三大载体中,经济载体对街道空间的活力影响力居首,权重值高达

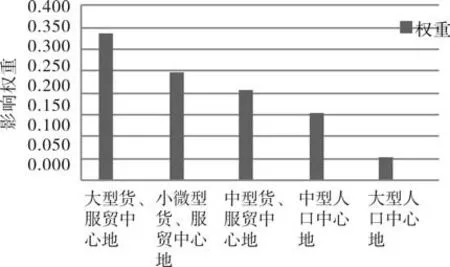

58.66%(表3、图8),表明有效经济载体对街道空间活力的影响是决定性的.从表3 各载体指标对街道空间活力具体的影响力来看,以各种临街的小型店面和各种固定、不固定摊点为代表的小微型中心地是各项指标中对街道空间活力影响最大的一个,权重为33.55%,远高于其它载体指标(图9).可见,个体经济是街道空间活力产生的主力军.

表3 各载体、指标及因子对空间活力的影响分析Tab.3 Analysis of the influence of each index factor on spatial vitality

图8 各载体所占权重Fig.8 Weight of each carrier

图9 载体各指标所占权重Fig.9 Weight of each index

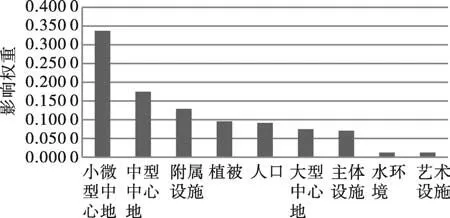

应用熵权法,通过经济载体中不同载体成分对街道空间活力影响度的分析结果如表4 所示.货、服贸中心地对街道空间活力的影响度要远高于人口中心地,占整个经济载体各要素影响度的79.36%,人口中心地仅为20.63%;而在货、服贸中心地中,大型货、服贸中心地对街道空间活力的影响力权重达33.67%,对街道空间的活力起到龙头带动作用;紧随其后的是各类小微型货、服贸中心地,权重值达24.88%,是街道活力营造的中坚力量.

表4 经济载体中不同的载体成分对街道空间活力的影响度Tab.4 Impact degree of different components in economic carriers on street space vitality

由图10可知,以大中专院校、大型社区、大型政府单位办公点等非盈利性机构为代表的大型人口中心地反而对街道空间活力的影响度较低,仅占整个经济载体影响度的5.25%.因此,严格来说,经济载体各成分对街道空间活力影响度排序是:大型货、服贸中心地>小微型货、服贸中心点>中型货、服贸中心地>中型人口中心地>大型人口中心地.

图10 经济载体各成分对活力的影响排序Fig.10 The influence of various components in economic carriers on vitality

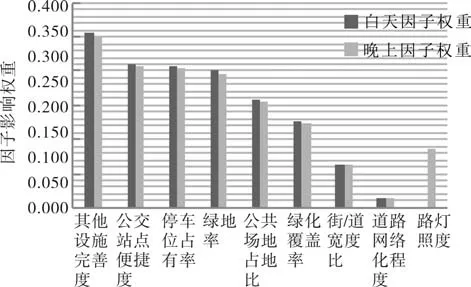

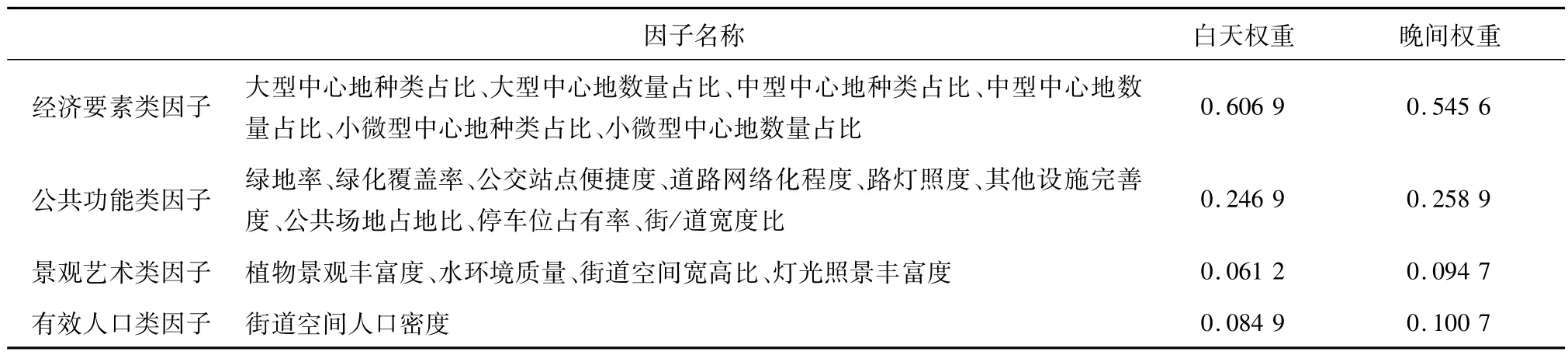

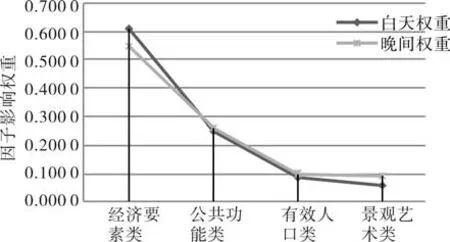

将各街道空间活力评价因子按经济要素、公共功能、景观艺术及有效人口进行归类,结果如表5所示.除经济要素类因子外,公共功能类因子对街道空间活力的影响较大(白天为24.695%,夜间为25.895%).在该类因子中,其它设施完善度、公交站点便捷度、停车位占有率、绿地率因子是公共功能类因子中对街道活力影响最大的4 个因子(图11);而景观艺术类是各类型因子中对街道空间活力影响最小的一类.因此,在普通生活型街区,景观艺术对活力的影响十分有限(图12).

图11 公共功能类各因子对街道空间活力的影响Fig.11 The influence of public function factors on the vitality of the street space

表5 各类型因子对街道空间活力的影响度Tab.5 The influence degree of various factors on street space vitality

图12 各类因子对街道空间活力的影响度Fig.12 The influence degree of various factors on street space vitality

4 结论

通过基于有效空间载体对海口市59 条普通生活型街道(段)空间活力的量化研究,提出以下几点讨论:

1)引入耗散结构理论对城市街道空间活力进行量化研究是客观可行的.说明引入外领域科学理论对城市相关问题进行研究是城市研究的一条积极的途径.

2)同一时段内,城市支路的空间活力要高于次路;同一街道(段)下,白天和夜间的活力值几乎相当(特殊的街道如夜市街除外),工作日和休息日活力相对稳定.说明如果要提高城市街道空间活力,城市支路应该作为城市街道活力营造的重点.同时,城市支路夜间经济和休息日经济的潜力值得挖掘.

3)经济载体是街道空间活力营造的主要载体.经济载体中的个体经济是街道空间活力营造的主力军,而小微型经济则是个体经济中街道空间活力营造的中坚力量.因此,建议在普通生活型街区,对城市的支路彻底放开以小微型经济为代表的个体经济.地摊经济、夜市经济不但能解决就业,也是快速提高街道空间活力的直接有效手段.

4)城市公共功能类因子对城市街道空间活力也有重要影响,特别是公共设施完善度、公交站点便捷度、停车位占有率、绿地率4 大因子应当成为城市街道空间品质提升的重要抓手,而景观艺术类因子对普通生活型街道空间活力的提升影响有限.