武夷山国家公园生态环境变化及其驱动力分析

2022-01-17贾岚刘立泳兰紫橙程煜

贾岚,刘立泳,兰紫橙,程煜*

(1.福建师范大学 地理研究所,福州 350007;2.福建师范大学 湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室,福州 350007;3.福建师范大学 财务处,福州 350117)

“国家公园”设立的初衷在于“保护”,即保护生态环境、生物多样性以及维护生态系统完整性。其概念与模式起源于美国,并逐步被其他国家所接受[1]。国家公园是中国生态安全的重要组成部分,生态保护第一、国家代表性、全民公益性成为中国国家公园建设的三大理念[2]。在人与自然全程耦合的语境下[3],国家公园作为典型的社会-经济-自然复合生态系统,其建设受到了政府的高度关注。在生态文明建设的大背景下,中国建立以国家公园为主体的自然保护地体系,明晰各类保护地的功能定位,以期改变原有“抢救式保护”,实现人与自然和谐共生。

迄今中国共有10处国家公园体制试点,涉及12个省份,总面积约2.2×105km2[4]。国家公园的建设受到学术界的广泛关注,由于中国国家公园建设起步较晚,目前对国家公园的研究多聚焦于宏观体制建设层面的探讨[4-5]、国外国家公园建设与管理的介绍[6]、生态游憩分析[7-8]等方面。有关其生态环境质量的研究已引起了学者的兴趣,李芬等[9]结合三江源地区生态环境质量保护现状,分析了国家公园模式在提高保护效果、促进生态补偿及维护区域稳定方面发挥的重要作用;杨阳等[10]依据驱动力-状态-响应(DFSR)模型构建评价指标体系,发现东北虎豹国家公园生态环境与区域经济的耦合度高但协调度低,政府行为对于协调度的提升至关重要;刘晓娜等[11]遵循“因素识别-指标构建-单因子评估-综合评估”的思路,综合评估后得出色林错-普若岗日国家公园潜在建设区所存在的生态环境问题,并进一步提出适合发展生态旅游的低度脆弱区策略。

现有生态环境状况评价技术规范中,通过加权计算生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数5项指标得到生态环境质量指数(EI)[12],但该指标缺乏针对性[13]。得益于“3S”技术的发展和观测资料的积累,土地覆被、归一化植被指数(NDVI)、遥感生态指数(RSEI)等常被作为评价生态环境质量的关键因子[14-15],综合评价多种生态类型、多个环境要素是目前研究的主流。面对不同评价对象与评价目标,地表温度、坡度、土壤、水环境、生物量、植被净初级生产力(NPP)等生态环境因子也被应用于评价之中[13,16-17]。

国家公园生态环境质量的变化直接反映生态文明建设与环境保护的成效,当前对生态环境质量的研究颇多,但有关国家公园的生态环境质量变化及其驱动力的研究相对薄弱,综合评价指标体系的构建尚不完善,无法满足其可持续发展的需要。鉴于此,本研究以武夷山国家公园为研究对象,构建武夷山国家公园生态环境质量评价指标体系,系统分析国家公园体制试点建设前后其生态环境的变化动态,并探究其驱动机制,以期为武夷山国家公园建设成效评估提供理论基础,也为后续对国家公园实施合理的保护与监管提供决策依据。

1 研究区域概况

武夷山国家公园(117°24′13″E~117°59′19″E,27°31′20″N~27°55′49″N)位于福建省北部,包括福建省武夷山市西北部、建阳区和邵武市北部、光泽县东南部、江西省铅山县南部,规划总面积1.001 4×103km2(图1)。公园体制试点始于2016年,范围包括武夷山国家级自然保护区、武夷山国家级风景名胜区和九曲溪上游保护地带等。研究区属典型亚热带季风气候,温暖湿润,降水丰富,生态系统类型多样,囊括中国中亚热带地区所有植被类型,不仅是中国东南部生物多样性保护的关键区,更是全球同纬度内的生物多样性热点地区。在全国生态功能区划中,武夷山国家公园属于浙闽赣交界山地生物多样性保护重要区,在水源涵养、土壤保持以及生物多样性保护方面发挥着重要作用。

图1 武夷山国家公园地理位置示意

2 研究方法

2.1 数据来源

主要数据包括遥感影像、航拍影像、环境监测、经济社会数据。选取2016年相关数据以代表武夷山国家公园体制试点前其生态环境本底状况;选取2019年相关数据以反映武夷山国家公园试点建设以来的生态环境质量。各数据的具体来源如下:(1)Landsat 8遥感影像数据(30 m分辨率)来自中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn)。研究选取的2期遥感影像日期分别为2016年3月28日与2019年4月19日。(2)高分二号遥感影像数据(1 m分辨率)来自中国资源卫星应用中心(http://www.cresda.com/CN/)。(3)武夷山国家公园航空正摄影像图(1 m分辨率)由武夷山国家公园管理局提供。(4)植被净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)通过MOD17A3HGF的全球NPP数据(500 m分辨率)获取(https://modis.gsfc.nasa.gov/)(5)环境监测数据来自武夷山国家公园内水文、气象、土壤监测站点。(6)年均温与年降水量数据来自美国国家气候数据中心(National Climatic Data Center, NCDC)(https://data.noaa.gov/onestop/about)。(7)园内社区人口数等经济社会数据来自武夷山市统计年鉴、统计公报、武夷山国家公园管理局统计数据以及《武夷山国家公园总体规划及专项规划(2017—2025年)》。

2.2 指标体系构建

综合评价法在生态环境质量综合评价中运用较多,本研究在综合国家规范以及前人研究的基础之上,结合武夷山国家公园的自然本底情况并综合考虑选取指标的代表性、适应性与可获得性,从生态系统质量以及环境质量2个维度构建武夷山国家公园生态环境评价指标体系(表1)。其中“生态系统质量”这一层级相对宏观,旨在对武夷山国家公园生态系统整体的稳定性、物种的多样性及其生态功能进行评估,而“环境质量”这一层级则基于环境监测数据进行评价,包括空气、水环境与土壤环境的质量以及污染排放评价。研究选取土地利用类型生态等级、土地利用程度、生境质量指数、NDVI值、NPP值、空气质量指数、水环境质量指数、土壤质量指数、土壤保持量以及污染负荷指数10个指标,分别归入土地利用状况、生物多样性、生态系统功能、自然环境条件、环境破坏程度5个准则层,构建成本研究的评价指标体系,采用综合评价法中最常用的层次分析法(AHP法),对武夷山国家公园的生态环境质量进行分析。

表1 武夷山国家公园生态环境质量评价指标体系

2.3 指标的提取及量化

2.3.1 生态系统质量

(1)土地利用状况

土地利用/覆盖变化(LUCC)体现生态环境结构,反映区域生态环境质量[18],是进行保护区保护效率评估的关键内容。研究土地利用格局及其演变是揭示区域内自然与人为因素相互作用的重要手段。本研究通过土地利用类型的生态等级对其生态功能进行定量评价。

首先以武夷山国家公园2017年和2019年航拍影像图(1 m分辨率)以及2016年高分二号卫星影像图(1 m分辨率)为基础数据,进行正射校正、大气校正等遥感影像预处理。依据全国土地利用分类方法,将武夷山国家公园用地类型分为农田、林地、草地、建筑用地、裸地、水域与湿地等6类。采用目视判读手工勾绘的方法,根据2016年影像识别变化区域,同时参照2017年影像进行勾绘做逆向变更,得到2016年土地利用类型数据(图2a,解译精度95.01%,Kappa系数0.92)。以2019年影像为准解译2019年土地利用类型数据(图2b,解译精度95.74%,Kappa系数0.93)。应用ArcGIS 10.2软件的空间计算功能,算得武夷山国家公园2016、2019年各类用地的面积。其次,确定各类土地利用类型的生态等级。土地利用类型中,生态用地包括水域与湿地、林地、草地,且生态等级依次降低[14]。生态等级越接近1,表示生态功能越高。

图2 武夷山国家公园土地利用类型

土地利用程度综合反映土地利用的广度和深度,其变化影响该区域生态系统服务价值、生态安全以及生态效率的改变[19]。计算公式如下[20]:

(1)

式(1)中:I表示研究区土地利用程度综合指数;Ai表示研究区第i级土地利用程度分级指数;Ci表示研究区第i级土地面积百分比。

(2)生物多样性

生境质量指数是利用不同生态系统类型在生物物种数量上的差异来评价区域内的生境质量,从而反映生物多样性的变化情况。生物多样性是反映生态环境质量最本质的特征之一。研究表明生物多样性的下降可能削弱生态系统及其生产力的稳定性[21]。本研究选取生境质量指数来表征国家公园的生物多样性状况,具体公式如下[12]:

(2)

式(2)中:HQI表示生境质量指数;Aforn表示归一化指数;Ei表示i类土地利用的生境质量权重;Ai表示i类土地利用面积;TA表示区域总面积。

(3)生态系统功能

生态系统功能是生态系统所体现的各种功效或作用,其基本功能包括能量流动、物质循环和信息传递等方面。本研究选取NDVI值与NPP值以定量表示生态系统功能。NDVI值基于2016年3月28日和2019年4月19日覆盖武夷山国家公园的Landsat遥感影像,在ENVI软件中通过波段运算工具得到。其可通过反映区域内的植被茂密程度,从而量化植物群落覆盖地表状况,描述植被群落及生态系统。NDVI作为表征生态恢复力的有效指标被广泛应用。NPP数据通过MOD17A3HGF的全球NPP数据直接获取,投影和分辨率与原始数据一致(500 m分辨率),根据武夷山国家公园的矢量图层边界裁剪影像,得到研究区域的NPP数据。其作为陆地地表碳循环的重要组成部分,可表征每年陆地生态系统增加的生产力,从而反映生态系统的生产更新能力[22]。该指标在生态质量以及生态系统功能的评价研究中同样已得到较好应用[13,19,23]。

2.3.2 环境质量

(1)自然环境条件

空气质量、水环境质量、土壤环境质量直接反映一个地区的综合环境质量。本研究采用综合污染指数法[24],分别计算武夷山国家公园内的空气综合污染指数、水质综合污染指数以及土壤综合污染指数。

(3)

(4)

式(3~4)中:Pi表示单项污染指数;Ci表示污染物实测浓度;Si表示相应类别的标准值;P表示综合污染指数。本研究参照相关国家标准中一类功能区的一级标准。

(2)环境破坏程度

研究通过武夷山国家公园内的土壤保持量和污染负荷指数来综合反映该区域的环境破坏程度。基于2016年和2019年landsat 8遥感影像,通过地理信息系统和修正的土壤通用侵蚀方程(RUSLE)估算土壤保持量[25]。污染负荷指数(PLI)参照《生态环境状况评价技术规范》中污染负荷指数计算标准[12]。

PLI= 0.20×ACOD×COD排放量/区域年降水量+0.2×ANH3×NH3排放量/区域年降水量+0.2×ASO2×SO2排放量/区域面积+0.1×AFYC×FYC排放量/区域面积+0.02×ANOX×NOX排放量/区域面+0.1×ASOL×SOL丢弃量/区域面积

(5)

式(5)中:PLI表示污染负荷指数;ACOD是化学需氧量(Chemical Oxygen Demand, COD)的归一化系数;ANH3是氨氮(NH3)的归一化系数;ASO2是SO2的归一化系数;AFYC是烟(粉)尘(FYC)的归一化系数;ANOX是氮氧化物(NOX)的归一化系数;ASOL是固体废弃物(Solid Waste, SOL)的归一化系数。本研究采用武夷山市的相应数据。

2.4 生态环境质量评价

2.4.1 指标因子权重确定

表2 评价指标体系中各指标权重

2.4.2 生态环境质量综合评价

各指标间量级差异较大,因此通过将各指标实测值进行归一化处理得到各指标评价值,并对负向指标进行正向化处理,以便综合比较。

(6)

式(6)中:xi是指标原始数据的正向序列,yi是新序列,yn∈[0,1]且无量纲。

采用综合指数法求得武夷山国家公园的生态环境质量值,即将各指标的权重与评价值相乘,求出该类风险因素的加权风险值后,将各类指标的得分相加,得到生态环境质量值。分值越高说明生态环境质量越好。

(7)

式(7)中:EEQ表示生态环境质量值;Ai是第i项指标的评价值;Wi是通过AHP法计算得到的第i项指标权重。

3 研究结果

3.1 生态系统质量变化情况

3.1.1 土地利用状况变化

借助ArcGIS 10.2中的栅格计算工具对武夷山国家公园2期土地利用/覆被数据进行统计和叠加分析,得到武夷山国家公园体制试点建设前后的土地利用/覆被类型面积变化情况(表3)。4年间,武夷山国家公园的土地利用类型总体变化波动不大,从转出情况来看主要表现为林地与草地向农田的转化,分别向农田转出了0.052 km2与0.034 km2,生态用地面积占比减少0.009%,而其他土地利用类型面积总体无明显变化。各土地利用类型之间的转移规模小、速度慢,反映出生态系统的稳定性好。但需要引起重视的是,土地利用轻微呈现出生态用地向非生态用地转变、高生态等级向低生态等级转变的趋势。

表3 2016—2019年土地利用类型变化情况

如表4所示,通过公式(1)计算可得,武夷山国家公园2019年的土地利用程度综合指数为202.791 6,相较于国家公园建立前略有升高。其主要原因在于园内自身再生利用级土地向人为再生利用级土地的转化。未来若不加以控制,土地利用程度继续提高,将影响动植物生境,从而对生态环境造成威胁。

表4 土地利用分级

3.1.2 生物多样性变化

由公式(2)计算得出,武夷山国家公园的生境质量指数由2016年的173.974 8下降至2019年的173.966 8。生境质量的下降主要是由于林地、草地面积的减少导致其相应生态系统类型中生物物种数量的减少。由于研究观测间隔跨度范围较小,导致变化趋势不明显。同时由于武夷山国家公园拥有大面积的原生性森林植被,生态系统极为稳定,因此园内生物多样性状况依然保持在较高水平。

3.1.3 生态系统功能变化

如图3、图4所示,武夷山国家公园建立后,其NDVI与NPP值均有所提升,并且高值斑块数量明显增多。区内NDVI平均值由0.703 2上升至0.733 1,提高了4.25%;NPP平均值由693.78 g·m-2·a-1上升至749.36 g·m-2·a-1,提高了8.01%。与现有研究成果一致[15],本研究发现生态系统净初级生产力的增幅明显,表明在武夷山国家公园植被覆盖状况不断改善的情况下,该区域生态系统的总碳储量得以提高[23],生产更新能力保持稳定,生态系统结构功能持续完善;同时也说明自武夷山国家公园成立以来,其原真性与完整性得到了有效保护。

图3 武夷山国家公园NDVI值

图4 武夷山国家公园NPP值

3.2 环境质量变化情况

3.2.1 自然环境条件变化

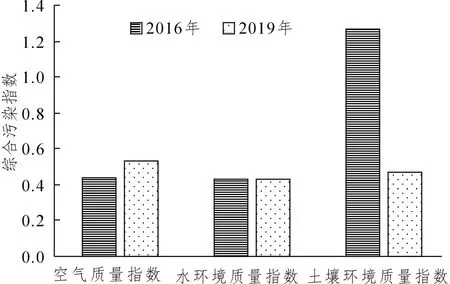

空气质量指数、水环境质量指数与土壤环境质量指数3项指标为负向指标,即质量指数越低,则表示其质量越好。通过公式4计算得出,建园以来,武夷山国家公园的各项环境指标均达到一类功能区的一级标准,其中土壤环境质量稳中向好,空气质量与水环境质量略有下降。空气质量指数由0.440 4转变为0.533 4,水环境质量由0.426 9转变为0.429 2(图5)。据天游山空气自动监测站点监测数值,2019年园内大气中NO2与PM2.5浓度均略有上升。据九曲溪水质监测数据,2019年园内地表水中的高锰酸盐、总磷、氟化物浓度均有提升,其中总磷处于I类水质临界值,氟化物保持在Ⅱ类水质水平。空气质量与水环境质量受到轻度污染威胁的原因可能由于基础设施建设过程中产生扬尘、园内经营生产活动、社区居民生活以及垃圾处理过程中仍存在不规范行为造成,须引起重视并加强监测监管。

图5 2016—2019年武夷山国家公园自然环境条件变化

3.2.2 环境破坏程度变化

(1)土壤保持量变化

在2016—2019年期间,武夷山国家公园的土壤保持量均值由1 822.03 t·hm-2·a-1提高至1 857.35 t·hm-2·a-1(图6)。相较于国家公园建立前,2019年园内不仅土壤保持量均值提高,土壤保持量最低值也由26.41 t·hm-2·a-1提高至137.67 t·hm-2·a-1;最高值由3 381.51 t·hm-2·a-1提高至3 401.85 t·hm-2·a-1。该变化表明园内土壤抗蚀力强,环境破坏程度低,植被发挥良好的保土功能。

图6 武夷山国家公园土壤保持量

(2)污染负荷指数变化

通过公式(5)计算得出,武夷山国家公园2016年和2019年污染负荷指数分别为1.64和2.84。总体看武夷山国家公园污染程度很低,但所承受的环境污染压力有加重的趋势。结合国家公园具体情况综合分析,其污染来源主要有园内社区生活源、畜禽养殖、农业面源污染以及旅游干扰等。引起污染负荷指数上升的原因除污染物排放量的增加外,还由于相较于2016年,2019年区域年降水量的明显减少导致污染物浓度的相对增加。

3.3 生态环境质量综合评价结果

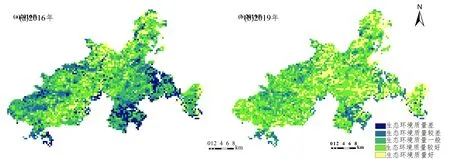

通过公式(7)计算得出武夷山国家公园2016年与2019年的生态环境质量值分别为0.597 1与0.634 0,建园后的生态环境质量值整体提高了6.18%。由此可判断自武夷山国家公园体制试点以来,其生态环境质量整体向好,生态环境保护取得较为明显成效。

利用ArcGIS中的加权综合空间分析工具,将栅格格式的各指标评价结果与其权重相乘后叠加,得到2016年和2019年的武夷山国家公园生态环境质量图。结合图7可知,除生态环境质量均值提高外,不同级别的生态环境质量斑块数变化较明显。采用自然断点法将园内生态环境质量值划分为“差”“较差”“一般”“较好”以及“好”5个等级。2016年级别为差的斑块个数为407,而2019年的个数为7,减少了98.28%;生态环境质量较差的斑块个数也由685减少为327,降幅达52.26%;生态环境质量一般的斑块个数则由1 407减少至968,降幅31.20%;生态环境质量较好的斑块个数由442上升至1 815;生态环境质量好的斑块个数由442上升至1 005。通过对比分析,得出建园后公园内生态环境质量偏低值的斑块数量明显减少,生态环境质量偏高值的斑块数量增幅明显。占比最多的小区由“生态环境质量一般”转变为“生态环境质量较好”。

图7 武夷山国家公园生态环境质量

3.4 驱动力分析

3.4.1 驱动力因素

表5 驱动力因素指标设定

将2016—2019年4个年度各项驱动力因子的原始数据标准化并求出载荷矩阵及各因子累计方差贡献率(表6),遵循特征值大于1的原则,提取出2个主成分,所提出的2个主成分累积方差贡献率为97.115%,大于85%,满足分析要求。

表6 主成分荷载矩阵

根据成分得分系数矩阵,构建主成分得分表达式。

F1=0.170X1-0.001X2-0.168X3+0.186X4+0.180X5+0.182X6+0.169X7

F2=-0.087X1+0.707X2-0.352X3+0.095X4-0.103X5+0.058X6-0.237X7

根据上述主成分表达式分别计算2个主成分得分,并依据方差贡献率确定其权重,计算生态环境质量每年驱动力综合得分(图8)。当驱动力综合得分为正时,表明主成分对生态环境质量产生影响。以2018年为界,驱动力综合得分为正,表明本研究中所识别出的第一主成分与第二主成分自2018年起,对该区域的生态环境质量变化产生明显驱动影响,并且驱动力得分整体呈上升趋势,表明驱动效应不断增强。

图8 驱动力综合得分变化

3.4.2 驱动力分析

由表6可得,第一主成分与人均收入、旅游人数以及旅游总收入相关性较高,第二主成分与年降水量高度相关。如图8所示,社会经济因素与自然因素对生态环境质量变化自2018年起发挥较明显驱动效应,且驱动效应逐渐增强。在以降水量为代表的自然因素与以人均收入、旅游人数以及旅游总收入为代表的经济发展、旅游产业发展的共同驱动下,武夷山国家公园的生态环境质量呈整体向好、不断优化态势。

自然因素方面,虽在较短周期范围内,以气温、降水量为代表的自然因子无法对生态环境质量的改变产生显著效果,并且武夷山国家公园生态本底良好,生态系统稳定性强,自然因子的驱动力效应较弱。但降水、气候对植被覆盖率、水土流失强度等生态环境因素具有关键作用。结合本研究所选取的生态环境质量评价指标发现,降水量除通过影响水域面积,进而影响水域生态系统的生物多样性外,还与区域的污染负荷指数密切相关。

经济社会驱动力方面,首先,经济发展与生态游憩基础设施建设呈良性循环。随着园内旅游产业的发展以及经济水平的提高,园内居民生产经营方式改变,社区居民对旅游产业的参与度不断升高,对毛竹、茶产的依赖性逐渐降低。因此生态旅游的兴起与发展在一定程度上促进了社区居民生计方式以及思想观念的转变,也将对未来的土地利用方式产生影响。在社会经济水平提高的过程中,居民的环保观念不断加强,其对生态环境保护的参与度以及相关政策的支持度将随之提高。但另一方面,随着旅游人数的增加,园内从事生产经营的餐馆、民宿数量增多,导致园内污染物排放量增加,生态环境压力增大。同时在旅游基础设施建设的过程中可能会对生态环境造成不利影响。

4 结论与讨论

4.1 结论

4.1.1 生态环境质量

自武夷山国家公园体制试点以来,园内生态系统质量与环境质量均得到一定提升。本研究分析得出,对比武夷山国家公园体制试点建设前后,其生态环境质量整体提升,但区域内生态环境质量趋好与下降的现象同时存在。

生态系统质量部分,相较于武夷山国家公园体制试点建设前,园区建立后呈恶化趋势的指标为:土地利用类型生态等级、土地利用程度指数、生境质量指数。土地利用方面,森林是武夷山国家公园的主导景观类型。武夷山国家公园建园以来,园内建设用地面积控制在零增长,水域与湿地以及裸地类型土地面积不变。但在此期间部分林地、草地类生态用地向非生态类用地演化,导致土地利用状况略有下降,生物多样性状况也随之受到影响。土地利用以及生物多样性的变化反映出园内社区居民在生产、生活过程中对自然资源仍存在较强的依赖性,自然资源的有效管理以及相应补偿政策的落实是今后国家公园管理的重点问题。

环境质量指标中呈下降趋势的有:空气环境质量指数、水环境质量指数以及污染负荷指数。受到空气环境与水环境质量下降影响,自然环境条件呈恶化趋势。在污染负荷增强背景下,环境破坏程度略有增强。上述指标是今后继续观测、改善的重点。环境质量的下降反映出对园内社区居民的宣传教育、从事生产经营活动店铺的巡查、游客乱扔乱投行为的监管仍需加强。环境保护、资源利用以及公园建设之间协调关系的探索是实现武夷山国家公园可持续发展的必经之路。

4.1.2 驱动力分析

自然条件是一个区域生态环境的本底状况,决定该区域对外来干扰的抵抗程度和干扰后的恢复力。武夷山国家公园生态环境本底良好,其所处的东南地区,具备适宜的气候、水文条件和优良的植被覆盖状况,因此生态环境质量整体较好,顶级生物群落维持稳定。但武夷山国家公园受人为干扰影响,经济发展与旅游产业发展对其生态环境变化的影响力不断增强。武夷山国家公园的发展与相关生态保护与恢复政策、生态补偿政策、产业引导政策密不可分,生态环境质量的提高表明武夷山国家公园成立以来,各项措施行之有效。

4.2 讨论

1)本研究获取了武夷山国家公园内2016与2019年的2期数据,以武夷山国家公园建立前的生态环境质量评价结果作为本底值,2019年的生态环境质量作为变化研究值,具有一定现实意义。但是生态环境变化遥感监测周期较短,观测间隔跨度范围不够,导致变化趋势不明显,土地利用转移的方向有待后续进一步监测和分析。在对遥感影像进行解译时未对特别保护区、严格控制区、生态修复区和传统利用区等功能分区进行区分,在今后的研究中须考虑园区内不同功能分区间生态环境质量变化的差异,深入对生态环境变化因子空间异质性的研究。

2)在生态环境质量评价指标体系的构建方面,指标选取应充分考虑各指标的代表性与指标间的独立性。本研究从生态系统质量以及环境质量2个层级进行评价,但生态质量与环境质量之间联系紧密,当分类角度不同时,指标的归属可能会发生变化。因此今后的研究可尝试从不同格局与尺度划分评价指标。同时应扩充信息获取来源方式,例如在结合实地采样与红外相机监测技术等的基础上进一步细化研究指标,在多源数据的支持下对多要素进行评价。

3)驱动力分析方面,生态环境质量的变化受人为活动的干扰密切。结合武夷山国家公园的客观实际,重点分析了经济发展与旅游产业发展对其所带来的影响。但除此之外,生态环境质量的变化还受到三产占比、城镇化发展、交通运输结构、生态修复政策等多因素的综合影响[26],在接下来的研究中有必要扩充数据来源,进一步增加农、林产品产量、生态生产总值(GEEP)等经济社会因素的驱动效应研究。

4)政策启示方面,土地利用类型的改变直接影响生态环境质量。相较于其他国家公园,茶产业是武夷山国家公园的特色产业,村民种植茶叶的积极性高。武夷山国家公园虽通过整治违法茶山开垦、补种林木等措施,有效遏制茶园面积增长,但社区居民寻求经济发展与环境保护的矛盾始终存在。应继续探讨如何同步推进茶山整治与生态茶园建设,实现有效保持茶园水土,改善茶园生态,保护和增加生物多样性。另一方面,武夷山国家公园近年来逐渐增加森林生态效益补偿支出。生态补偿机制对资源环境保护和社区社会经济发展的重要性已被证实[27],现有生态补偿支出与环境质量变化的关联性是今后研究的重点。同时须分析在生态移民等政策的持续推进下,国家公园的生态环境能否得以继续优化。