“东方拉奥孔”

——隆兴寺金刚力士形象研究

2022-01-14贾晓楠

□贾晓楠

【导 读】位于河北省正定县的隆兴寺是我国著名佛教寺院之一。其中的力士形象并非中国汉地力士形象中的典型作品,饱含着一种世俗痛苦的坚忍和隐藏着生命挣扎的宁静,以及一种自我克服的,自我激励的意志,某种程度上呈现着普通人的苦难与生活经验。

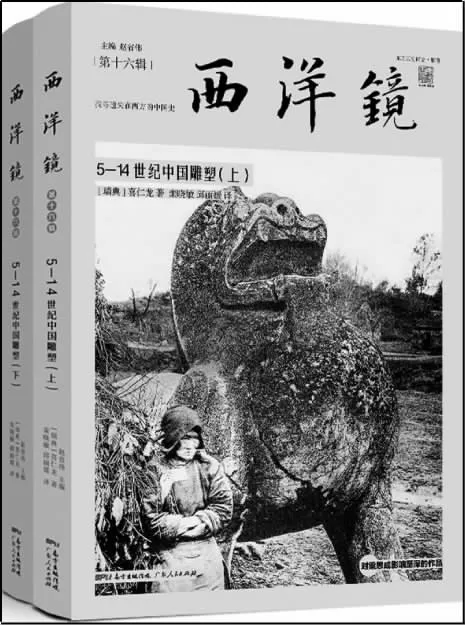

瑞典艺术史学家喜仁龙(1879—1966)的 著 作《西 洋 镜:5—14世纪中国雕塑》是唯一对正定府隆兴寺大佛基座进行过美学认可的著作。书中说道,“这是我们所知的最完整、最有特点的装饰,其美感和活力就像古罗马帝国后期或文艺复兴时期的装饰”[1]79。值得一提的是,喜仁龙在本书中对5—14世纪的中国雕塑都进行了详细介绍,其著作研究的主要为宗教雕像,因为相比较而言,世俗雕像远远少于宗教雕像,尤其是在佛教艺术的鼎盛时期。开篇作者也着重谈及韵律,认为一件艺术品的艺术价值主要由韵律之美而非外在的表现形式决定,作者对具体雕塑的分析也可见较充分的美学阐释。

其余著作皆沿旧例,作粗略介绍。河北省正定县文物保管所1987年出版的《隆兴寺》中简要介绍过须弥石座的形制,并提到此须弥石座上的精美浮雕与铜铸千手观音佛像都出自宋代工匠之手[2]23;河北正定县文物保管所研究人员刘友恒、樊子林在《浅谈隆兴寺大悲阁须弥座石刻》中对这一须弥石座作了简要的介绍与评述,称其为我国古代雕塑艺术宝库中的一朵奇葩,尤其是对于现存佛教寺院中,形制如此之大,时代如此之早,雕饰如此繁缛与精美的须弥座实不多见[3];1988年出版的《中国美术全集·雕塑编》中对隆兴寺大悲阁的须弥石座只作简要载录。大悲阁的须弥石座也鲜在一些建筑专著中提及,如《营造法式注释》一书将此须弥石座收录其中;梁思成先生曾多次专门到隆兴寺考察建筑,在《正定隆兴寺》一文中提到佛像下须弥石座上枋上和壹门内,每隔见精美的雕像,隔间柱上的盘龙也极生动[4]。

不仅正定力士命运如此,其余也这样。学界对力士形象的研究大多为描述性和资料性的。相对而言,梁思成先生在《佛像的历史》著作当中对各个朝代的塑像作了评述,从各代雕塑的特征中总结出了力士造像的变化过程。袁秋实的《龙门石窟力士造像研究》涉及龙门石窟当中力士形象整体的梳理,另外,李惠东的《力量与象征——从盛唐的金刚力士彩塑看形体的“势”与“境”》对唐代彩塑金刚力士的力量与象征意义进行了分析,其中涉及了一些视觉的、美学层面的分析与比较。但整体来看,对于力士像的研究多是从造像的基本特征、年代与风格的差异进行比较分析。相对而言,学界常常津津乐道如拉奥孔、赫拉克勒斯等西方力神,并乐于见证其美学魅力。究其根源,还是国内学界对于佛学雕塑艺术的认识多来自欧陆哲学背景下的近代美学思想,以“刻画”“塑造”“认知”为核心看待雕塑艺术,聚焦“形式创作”;而中国的佛教雕塑艺术大多为工匠所造,匮乏欧陆哲学所主张的“主体意识”,所以金刚力士就成了“视而不见”之物。

本文拈出正定力士像,比照欧陆雕塑经典,阐释其文化和艺术内涵,为国内的佛教造像艺术提供一点美学反思的借鉴。

隆兴力士

隆兴寺位于河北省正定县城东隅,是我国著名佛教寺院之一。其始建于隋开皇六年(586),初名龙藏寺,唐代改额龙兴寺。北宋开宝四年(971),奉宋太祖赵匡胤之命,于寺中修铸一尊21.3米高的铜制千手千眼观音菩萨像并盖大悲阁后,又大兴土木进行扩建,形成一组以大悲阁为主体的宋代建筑。金、元、明各代均进行过不同程度的修葺和增建。清朝康熙、乾隆年间曾两次重修,康熙四十八年(1709)重修后,改名为隆兴寺。[2]1隆兴寺占地面积6万多平方米,主要建筑分布在南北中轴线上,有天王殿、摩尼殿、戒坛、转轮藏阁、慈氏阁、大悲阁等10余座殿阁[2]3,主次分明,错落有致,体现出我国古代建筑艺术的独特风格。本文所说的力士形象就坐落在隆兴寺大悲阁内,阁内的千手千眼观音像铸造于北宋时期,其下的须弥石座该为当时修葺。

大悲阁内的须弥石座上矗立着高大的千手千眼观音像,观音像庄严肃穆,共有42臂,除两手在胸前合十外,其余各个手分别执日、月、净瓶、宝镜、金刚杵等物[2]23,显示出解救一切苦难众生的威力。铜像下的须弥石座高2.25米,由双层上枋、上枭、束腰、下枭、下枋、圭角组成。石座上的浮雕出自宋代工匠之手,与须弥石座同为北宋原物。须弥石座采用浅浮雕、高浮雕、圆雕等表现技法,雕刻出力士、飞天、共命鸟、伎乐等形象,造型生动,制作精美。

五躯力士均匀地排列于须弥座正前面束腰处,均高0.64米,为圆雕像。头戴冠或梳髻,头胸之间不见颈项,脸部肌肉紧张,整眉瞋目,鼻翼宽厚,嘴或紧闭,或开咧,浑身肌肉隆起。双臂上部饰绳圈,腕部戴钡,全身仅于下腹着短裙,其余全部裸露。[3]匠师们采用这种处理手法,更能充分显示力士肌肉骨骼的劲健有力。五躯力士中,除中间一躯为汉白玉外,余皆为青石雕刻。东西转角处的两个力士,上体向内屈,一作踞跪,一作单腿跪,双手分别撑于膝和胯部,肩背上隆,似要奋力站起,负重的姿态表现得淋漓尽致。二者形象各异,石座束腰处西边转角处的力士圆雕,其艺术形象尤为精彩,给人以稳如磐石之感。

本文之所以要标出这尊力士形象,不仅仅是其建造的历史、所蕴含的文化信息,更重要的是,这尊力士形象既体现了汉地佛教力士形象的艺术成就,又呈现了不同于经典的汉地力士形象的特色鲜明的艺术价值。简言之,它一方面是汉地力士形象的产物,另一方面,却又在汉地力士形象中独树一帜,具有一种德勒兹意义上的“特异性”。

“自我否定的肯定性”

之所以这尊力士形象是一个具有潜在可能性的“特异性”文本,乃是因为它的意义流动性:当它的形象指向佛教力士形象的时候,它反而更接近于“拉奥孔”的美学内涵;而当它像“拉奥孔”一样成为痛苦的艺术象征的时候,它就立刻转向龙门奉先寺力士——这是一个包含了自我否定性的肯定性,是佛教艺术的形态与世俗文化的美学交相辉映的经典之作。由此,它突破了一般寺庙雕像的艺术表现框架,无形中成为佛教之浑圆厚重与人生之坚韧悲苦完美统一的艺术作品。

拉奥孔雕像群作为一件古希腊著名的雕塑珍品,其描写的是特洛伊国日神庙的司祭拉奥孔和他的两个儿子被两条巨蛇缠绕住的痛苦与挣扎的情形。拉奥孔雕塑的姿势非常复杂,他的左手于身下紧握住毒蛇的头部,右侧举臂的姿势加深了被巨蛇缠绕的痛苦与张力,在两条巨蛇的缠绕下,拉奥孔的全身迸发出一种痛苦的哀号,肌肉十分紧张,衣褶的层次和肌肉的刻画更加强了雕塑的动作和张力。巨大的身体呈现不同的扭曲姿势和状态,肌肉和四肢在极力抵制着、控制着他们的精神力量,似乎人的身体用尽一切的欲望和力量跟随着一种精神渴望的指引。

拉奥孔雕塑中悲剧作品的意识和理念也是这样表现的,虽然莱辛在《拉奥孔》贯穿始终都在强调的是希腊人所造的雕塑形体所表现的“在强大激情之下的伟大的灵魂和沉静的心灵”,但雕塑的面容以及身体的表现无不在一种极致的张力下显示出来。“……拉奥孔全身每一条筋肉都现出痛感,人们用不着看着它的面孔或其他部分,只消看一看那痛得抽搐的腹部,就会感觉到自己也在亲领身受这种痛感。虽然这种痛感并没有在面容和全身姿态上表现成痛得要发狂的样子。”[5]这些巨人身上所反映出的二重性与冲突只能以悲剧收场,因为在基督教的教义中,人性基本上是软弱而有罪的,无力靠与生俱来的意志挽救自己。[1]5

正定隆兴寺的力士雕像肌肉也同样紧张,它以一种几乎半蹲的态势扛起整座须弥石座。力士半裸上身,胳膊上、腿上的肌肉尤其是上身几块腹肌的塑造明显看出力士在动用全身的力量。他全身的肌肉同时拉伸到极致,在真人身上,这种情况不太可能发生。他们就像大力神一般体格健壮,迅猛有力。但如果我们由此认为中国的雕塑家对人体感兴趣,那可能是错误的。这些姿态同样是宗教象征的一个方面,灵感来源如同造菩萨与佛像一样,是超越人类和非人格化的。在佛教雕塑中我们不难发现,佛陀的姿势与神态所传递出的情绪是内敛的,其意境也是平和的,而金刚力士的姿势和神态传递出来的力量是张扬的,其境界也是奔放的。力士形象在佛教世界中是保护着寺院和佛陀免受邪恶的侵扰,展示出超乎寻常的惊人力量的化身。他们或许并不像佛陀或菩萨那样平静,常常根据放置的位置,或双足踏地,手持兵器,或扭动身体,显示出愤怒与暴躁,全身充满爆发力与力量感。隆兴寺须弥石座上力士像的整体形态就代表着一种运动的精神力量,而并不是完全静止的,虽然他相比于西方雕塑仍须遵循特定的造型与造像仪轨。

欣赏西方的雕塑时,如果人们不太了解这些雕像的主人公在历史、神话中扮演的角色,那么即便雕塑对象是先知、是圣徒,也很难唤起他们的宗教热情。这些作品或许表明雕塑家十分熟悉人体组织结构和肌肉运动等解剖学的知识,雕塑所流露出的深刻的感情,痛苦的沉思,也可能使观看的人感到惊讶,但是它们并没有展示出生命中无声的力量,一种隐藏的和谐,而恰恰又是这些有助于增进雕像的灵性。

相比西方雕塑,中国的佛像、罗汉像、金刚力士像表现得有所不同。通常来讲,中国佛教雕塑中的大佛像表现一种绝对的平静,正面前方,手贴身体或结手印,虽然手印和姿势略有不同,但姿态是完全“封闭”的,没有离心的趋势。大佛表面覆盖的衣袍增强了雕像整体的宁静与和谐,最重要的是,佛像的内在情绪凸显出人物的意义。大佛的宽大面部、传统的长耳朵和发髻流露出仁慈与平和,虽然严格上来说这些并不具备功能性。佛像好似没有显示人性,没有个性,不体现任何挣扎,不强调精神意志,不过人们仍能在这张脸上看到一种已然融入和谐之中的悲悯。一个人只要走近这尊佛像,不必知道它的主题,也能意识到其中的宗教意义,主题的内在意义通过艺术理念表现出来。[1]5同样,尽管隆兴寺托座力士整体的造型很具有立体感和伴有运动的姿态,并且全身都在一种负重的状态中,但它并没有表现出任何不安与痛苦,反而给人一种持久的恒定状态,观者并不会感受到挣扎与费力。

我们很难总结出中国所有佛教雕塑的总体规则,因为中国无论大大小小的佛像,其时代与个体差异都大于其他任何佛教国家。但这样的一件作品使我们意识到,中国的宗教雕塑是更容易被人理解的,而其手法与遵循的仪轨丝毫没有减弱其精神价值。虽然我们需要同时考虑到中国雕塑家特殊的工作环境以及他们受限于宗教的范本与传统,但在这种情况下,他们往往也能突破束缚,创造出伟大的艺术作品。

世俗痛苦中的坚韧与隐藏着生命挣扎的宁静

相对而言,隆兴寺力士形象在中国汉地力士形象中并非典型的作品,倒是洛阳龙门石窟奉先寺北壁东侧的唐代力士像更为著名。奉先寺力士造像规模宏大,气魄雄伟,身体结构看似夸张与奔放,但其创作者是在熟练把握人体结构的前提下创造出了极具代表性与写实性的造像样式。他凸起的肌肉非常清晰,线条分明,而前胸的“栗子”状腹肌以及小腿发力处的肌肉展现一种对强大的武士、力士的审美取向。其狞戾的眼神、魁梧的身姿显示出力士的凶猛与恐怖,其肌肉的刻画也极大地增加了力量感和石座整体的稳定感。

通过对比我们发现,唐代的石窟造像在表现力士形象时,其艺术性更为突出,体态生动而不紧张,具有一种强烈的庄严感和写实性,这些特征也都是经过时代提炼的,最能够满足力士性格特征的塑造。在不断融合和再创造的过程中,既结合形体结构的需要,又不受解剖结构的限制,将佛教塑像的仪轨与文化在基于真实却又夸张的形态中营造出“力士”这样一种兼具力量感与象征性的神祇。

将龙门奉先寺唐代力士像与隆兴寺宋代力士像进行比较,是因为龙门石窟的开凿盛期也是中国佛教思想本土化的关键时期,是佛教艺术中国化、世俗化的重要阶段。可以说,龙门石窟的天王力士造像的发生与发展是这种本土化和世俗化的重要标志之一。

宋代的力士造像在这一方面表现出一种通俗性,更有人情味。隆兴寺力士的造型,其面部骨骼和五官肌肉已近兽化,眉弓突起,额骨上凸,眼睛呈现四边形,这些是兽类的形象特征。但同时,隆兴寺这尊力士形象的“兽化”并未能完全掩盖其“人性”。低垂的眼睑、脸部线条对于“忍耐”的刻画,尤其是嘴角处,仿佛正在发出用力时的呻吟。更值得注意的是,雕像在方正的力学空间中,右肩和头部刻画为着力点,这极大地增加了力士形象“抗”和“顶”的艰难感与负重感。隆兴力士不再是以“神”的情彩飞扬令人敬仰,而是以“人”的磨难苦痛让观者产生共情。隆起的腹部和没有采取古典平衡构图的胸部肌肉,在平添一份力的气度的同时,又凸显了劳作者“穷一身之力而起之”的拼力。这个力士形象的伟大就在于它体现了一种中国人的民间性格,一方面是担当重量的体态,另一方面是恒久地沉浸在苦难中的精神担当。它的形象和一般的力士形象不同,一般的力士形象会指向某一种情感、意志或者观念的符号性的直接表达,如拉奥孔所表达的倾向于单个的、个人的痛苦和承担,而隆兴寺的力士雕像是一种抽象的,属于底层人民的,或者说围绕着所有这些不知名的佛像构造者,这些普通人的苦难与生活经验的呈现。

所以,隆兴寺力士雕像和一般的力士雕像的不同之处在于,一般的力士雕像都是为了吓阻外力,而这尊力士还有一种自我克服的、自我激励的意志,看似一个咬牙的人。一般的力士是用来辟邪和恐吓鬼神的,但隆兴寺力士的表情里既有担当,同时也能观察到在担当着的一种苦难感。同时,在力士像线条的圆润感里能获得一种恒久的厚重感,这是一种民族性格和佛教艺术的巧妙的结合。拉奥孔的痛苦是抽象的神的痛苦,是个人的命运的痛苦,是一种身体本身的外力的挣扎,所以,拉奥孔的痛苦里更多表现的是身体的张力。而隆兴寺力士的痛苦是在一种强大的、恒久的、敦实的身体的张力当中,内敛着对苦难的担当和顽强的意志,这是一种内心意志的体现。它表达了一种底层的民众在面对苦难时的一种恒久的耐力、一种顽强的意志。同时,隆兴寺力士雕像的痛苦也不是龙门奉先寺力士像一样的狞戾、辟邪,令人恐惧,而是一种让人产生共情的、沉重地背负着却坚忍的永恒形象。

隆兴寺力士像饱含着一种世俗痛苦的坚忍和隐藏着生命挣扎的宁静。一般的宗教艺术所讲的坚忍常常指向修行这个层面,这种坚忍是来自对世俗痛苦的对抗。佛教上的痛苦是对世俗痛苦的一种超越,是抽象的,甚至某种意义上这种世俗的痛苦是一种阶段性的、过渡性的,是为了到达彼岸的一种方式和途径。但在隆兴寺力士方方正正、浑厚的形态里,我们看到力士脸部的表情中蕴含着的是个人对这个世界的忍耐感,这种忍耐实际上是来自人的传统美德。所以,在其他的一些力士形象中,所有痛苦的表情常常简明地呈现为狞戾的美,用以辟邪、震慑,而隆兴寺力士形象的痛苦凝练为一种内心的坚韧的美,它呈现出生活中痛苦的永恒性,又呈现出对这种痛苦永恒性的克制,而这种克制也营造出一种坚韧与宁静的美感。它是一种携带着感染了强烈的世俗精神色彩而具有来自生命经验的形象。正如喜仁龙在《西洋镜:5—14世纪中国雕塑》中谈及中国的宗教雕塑比印度的更人性化,既不那么抽象与形而上,又不那么感性。中国宗教雕塑独特的力量更多地来自平衡而非强烈的感情,反映出精神的和谐。这既不同于深奥的苦行主义,也不同于感官上的迷醉。[1]83

日本学者大村西崖在他的著作《中国雕塑史》中说道:“雕塑占立体之全境,显形想之美,以实体穷沉雄庄重之趣。”他认为雕塑具有“现森罗万象之形,据刹那之相,现出浑然之美,长留于人间,待知己于千岁,刓逋客之俗肠”[6]的力量。正定力士全身力量沉着,承载着巨大的重量,却没有显示负重的痛苦,而显示出一种极致悲悯与内敛的宗教情感。其人体形态的表现有夸张有动感,隆起的腹肌,发达的肌肉,全部发力的双腿,都在显示着巨大的力量——这种力量实现了经典佛教力士形象的功能;同时,它的眉眼之间还遗留着一个劳动者的表情和体态,其肌肉的饱满、骨骼的曲折,隐含着一个普通平民劳作行动的情态——这又是“人”而不仅仅是“神”的性格与体态的表达。

当然,这也体现了隆兴寺建筑艺术的内涵的独特性。隆兴寺名为寺,实为庙。寺乃庭设机构,庙为方外之地。隆兴寺既是“寺”,又是“庙”,其建筑空间还保留着园林的意蕴,呈现“庭”——一种文人想象性的异托邦空间——的文化指向。“庙”“寺”“庭”有趣生动的妙合,令隆兴寺的佛教建筑艺术卓然不同,值得未来深入讨论。在中国,佛教艺术从来不是单纯的神祇艺术,而必然是与中国人的世俗生活紧密勾连并巧妙结合,才绽放出其特点鲜明的意义;同时,中国的艺术形态也是在与佛教文化交融之后,才具备了耐人寻味的形而上意蕴,构造出别样的风景。学界拘泥于欧陆哲学美学的视野,无法见证“寺庙庭”三位一体的中国佛学艺术之逻辑,可谓一大遗憾。

注释

[1][瑞典]喜仁龙.西洋镜:5—14世纪中国雕塑[M].广州:广东人民出版社,2019.

[2]河北省正定县文物保管所.隆兴寺[M].北京:文物出版社,1987.

[3]刘友恒,樊子林.浅谈隆兴寺大悲阁须弥座石刻[J].文物春秋,1991(1):72.

[4]梁思成.正定隆兴寺[J].佛教文化,2014(3).

[5][德]莱辛.拉奥孔[M].朱光潜译.北京:商务印书馆,2016:5.

[6][日]大村西崖.中国雕塑史[M].范建明译.北京:中国画报出版社,2020:导言.