我国网络意识形态安全研究热点与趋势

2022-01-12黎远波

黎远波

(杭州电子科技大学 马克思主义学院,浙江 杭州 310018)

习总书记指出,“互联网已成为意识形态斗争的主战场。”[1]当前,西方国家在“技术霸权”“话语霸权”方面的优势逐渐转化为其在意识形态领域的技术优势和话语优势。习总书记强调,“没有网络安全就没有国家安全,过不了互联网这一关,就过不了长期执政这一关。”[2]网络意识形态安全是指“依靠网络信息技术和制度体系,维护马克思主义指导思想在网络空间的领导权、话语权,保护社会主义主流意识形态免受西方意识形态、价值观念与各种不法信息的侵蚀,营造良好的网络生态环境的一种能力。”[3]作为一种非传统安全,表现为“国家意识形态领导权和话语权失语风险、非马克思主义意识形态侵蚀风险。”[4]近年来,随着网络空间意识形态斗争白热化,国内学者普遍重视网络意识形态安全领域相关研究。掌握其研究热点与研究趋势,有利于明确研究靶向,推动该领域研究行深致远。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

2021年3月9日,在中国知网(CNKI)期刊数据库中,以主题为“网络意识形态安全”,且来源类别为CSSCI为检索条件开展检索,共获得文献136篇,时间跨度为2012年至2021年。就发文量来看,呈逐年递增趋势,表明“网络意识形态安全”逐渐成为一个热点话题。

(二)研究方法

从CNKI中将136条检索结果导出,使用SATI3.2构建高频关键词共现矩阵、相似矩阵和相异矩阵,借助SPSS21.0进行聚类分析,运用UCINET6.2开展社会网络分析,揭示我国网络意识形态安全研究热点和趋势。

1.共词分析法

共词分析法(Co-word analysis)由法国学者M·Callon创立。该方法通过计算某一关键词在同一篇文献中出现的频次,对这些关键词开展聚类分析,从而揭示关键词之间的距离和关系。一对词组在同一篇文献中同时出现的频率越高、次数越多,表明它们相互之间距离越近、关系越密,共现关键词揭示了该领域研究热点。

2.聚类分析法

聚类分析方法(Cluster Analysis)作为一种多元统计分析法,“是从多元数据对象中建立组(类)的一套工具,其目的在于在异质大样本中构建同类的组别。同一组别应当越同质越好,各组间的差别则应越大越好。”[5]聚类分析根据多个观测指标,将分类对象置于多维空间,按照研究对象空间关系的距离进行分类,距离近的划分到一个小的分类单位,距离远的划分到一个大的分类单位。对高频关键词进行聚类分析,可反映研究热点。

3.社会网络分析方法

社会网络是由多个行动者以及行动者相互联系组成的集合。社会网络分析主要研究处在关系集合中的行动者彼此之间关系亲疏程度。在社会网络中,点(行动者)和线(行动者之间的联系)用来描述网络。中介中心度是社会网络分析的主要指标,反映的是网络中行动者作为中介者对资源的控制程度。节点中心度越高,表明节点地位越重要。通过关键词社会网络分析,可把握研究趋势。

二、数据分析

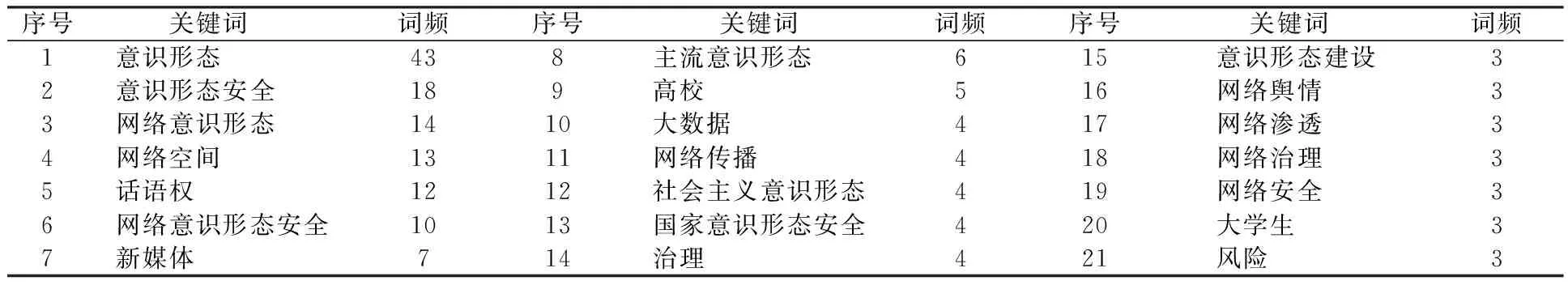

(一)关键词选取

借助SATI3.2,从136篇文章中获得249个关键词,关键词最低频次为1次,最高频次为43次。一般而言,界分高频词和低频词的公式,是Donohue根据齐普夫第二定律提出的,具体如下:

(1)

式(1)中,T为高频词和低频词的分界数,I1为出现频次为1次的关键词数量[6]。结果显示,出现频次为1次的关键词有195个,代入公式(1)求得T(取整)为19。根据词频统计结果,超过19次的高频关键词只有1个,显然不能满足研究需要。造成这种状况的主要原因是样本太少。因此,需采用其他方式确定高频词。专家认为“关键词筛选时最为直接的依据是词频,其思路是假设在领域内出现次数越多的关键词越重要。在具体操作过程中,可采用广义上的热度指标。”[7]结合研究实际情况,以频次为3的热度指标作为界分高频词和低频词的标准。同时,对一些重复和没有实质意义的关键词进行清洗,最终确定21个高频关键词(见表1)作为研究数据。

表1 高频关键词统计表

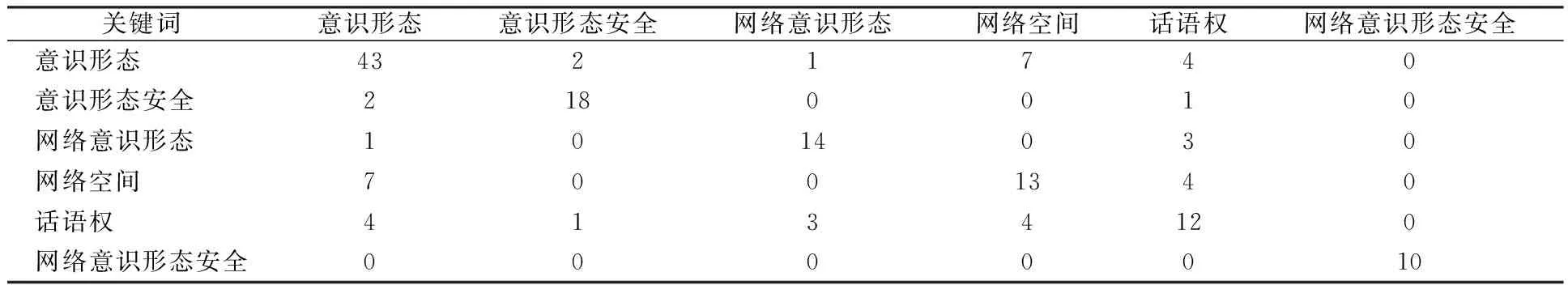

(二)关键共现词矩阵构建

共现矩阵揭示关键词在文献中的共现频次,在共现矩阵中关键词交叉线上的数值即为共现频次,数值越大说明共现频次越多,反之则越小。利用SATI3.2,构建21个高频关键词共现矩阵(见表2)。

表2 关键词共词矩阵(部分)

(三)关键词相似矩阵构建

相似矩阵表示两个关键词之间的距离远近,数值越大说明彼此之间关联越大,数值越小说明彼此关联越小。借助SATI 3.2构建相似矩阵(表3)。

表3 关键词相似矩阵(部分)

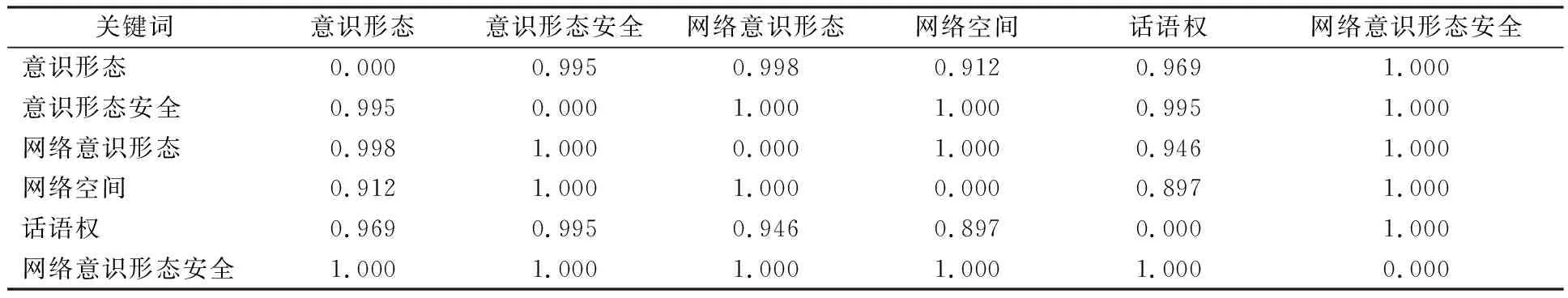

(四)关键词相异矩阵构建

相异矩阵表示关键词两两之间的关联程度。在相异矩阵中,关键词交叉线数值越大,说明关键词之间相互关联越小;关键词交叉线数值越小,表明关联越大。相异矩阵通过SATI3.2获得,结果见表4。

表4 关键词相异矩阵(部分)

(五)关键词聚类分析

将相异矩阵输入SPSS 21.0中,采用系统聚类法(Hierarchical Cluster),并在“方法”中选择“组间联接”和“Euclidean距离”,将聚类阈值设定为“4”。结果显示,21个关键词聚类为4大群集。其中,网络空间、网络意识形态安全、话语权等10个关键词,概括为研究热点1:网络主流意识形态安全及其治理。意识形态安全、新媒体、高校、大数据、网络舆情5个关键词,归纳为研究热点2:新媒体与大数据环境下网络意识形态安全。网络传播、治理、国家意识形态安全、风险4个关键词,划分为研究热点3:网络传播视域下国家意识形态安全风险。大学生、网络渗透2个关键词,聚类为研究热点4:大学生网络渗透。

(六)关键词网络社群图及其中心度分析

1.关键词网络社群图分析

将关键词相似矩阵导入UCINET6.2中,借助NETDRAW工具包,获得21个关键词的网络社群图。在网络社群图中,关键词以节点的形式呈现出来,关键词之间的共现关系以连线表示出来。节点连线越多,说明该关键词是该领域研究的重要主题。结果显示,意识形态、意识形态安全等关键词与其他关键词关联非常密集,这表明以上关键词是研究热点。

2.中心度分析

借助UCINET6.2对21个关键词开展中心度分析。在社会网络分析中,中心度是重要观测指标。学者提出,中心度包括点度中心度、中间中心度和接近中心度三种类型[8]。具体而言,点度中心度用于衡量网络中与该点有直接联系的点的数目;中间中心度用来揭示点在网络中的“中介”角色程度;接近中心度用来揭示节点在网络中的重要程度和“控制”能力。学者主张,“关键字在中间中心度、点度中心度和接近中心度指标上的数值越高,表明关键字节点对其他节点具有越大的影响力,这些关键词所诠释的研究内容揭示了研究领域的主要研究方向。”[9]根据以上观点,网络意识形态、主流意识形态、互联网、话语权、新媒体几个关键词是本领域研究的主要内容。学者提出,“中间中心度数值较高的节点某种意义上可以揭示某一研究领域新兴的发展趋势。”[10]结合数据分析结果可知,大学生、网络渗透、网络意识形态安全等7个关键词代表的研究主题是研究趋势。

三、研究结果

(一)新时代我国网络意识形态安全研究热点

1.网络主流意识形态安全及其治理

由于主流意识形态在网络空间引领力不够、西方社会思潮网络增生等问题的出现[11],网络主流意识形态安全问题既成为学界普遍关注的理论热点话题,又成为实践中党领导意识形态工作面临的痛点难点。国内学者指出,与传统意识形态安全不同,网络意识形态安全是一种广义、复合型、多向度的非传统安全[12]。网络意识形态安全具有独特的多重表象、生成机制和治理之道。就其表象而言,有着“遮蔽与去蔽”“命题与解题”“进攻与防守”等多重异象;就其生成机制而言,包括主流话语“应激”错位、多元思潮寻求上位、逐利资本道德缺位、境外势力图谋越位等;就其治理之道而言,在于推进“智能治理”,夯实“共建共治”[13];加强治理主体建设[14],强化话语创新[15];加强机制建设,促成治理机制创新[16]。网络主流意识形态安全及其治理研究属于我国网络意识形态安全研究的基础理论研究,既是本领域研究的热点,又构成了本领域研究的基础。

2.新媒体与大数据环境下网络意识形态安全

新媒体、大数据等新生态嵌入网络意识形态安全研究成为该领域的一个研究热点。学者指出,新媒体本身便具有意识形态功能,新媒体与网络意识形态有密切的内生关系[17]。新媒体环境下网络意识形态安全研究在于把握二者之间的共生优势,诠释二者之间内生逻辑。学者主张,大数据形塑网络意识形态工作形式,并集中表现为网络意识形态安全风险预警和风险防控[18]。学界一致认为,大数据是网络意识形态安全研究的“未来石油”,并进一步提出新媒体与大数据环境下维护网络意识形态安全的有效举措,主张通过融合大数据技术优势、建立大数据应用平台等多元方法着力提升国家网络意识形态安全风险防御能力[19]。切实加强阵地建设、切实提升保障能力、切实推进体系建设[20]。总之,本领域研究是关于我国网络意识形态安全发生环境的研究,并逐渐发展成为一个新的研究热点。

3.网络传播视域下国家意识形态安全风险

国家意识形态安全风险往往因网而生、因网而增。网络传播在价值引领、内容构建、传播过程和阵地管理等四个多个环节增生了国家意识形态安全风险[21]。必须强化党和国家对网络传播的领导权、话语权、创制权和治理权“四权”,加强对网络传播的有效治理,切实维护国家意识形态安全[22];必须增强网络空间马克思主义指导思想的引领力,消解意识形态网络渗透[23];必须构建主流意识形态“因网生成-依网引领-凭网传播”的良性循环,切实维护网络时代和网络空间的国家主流意识形态安全[24]。推动网络由制约国家意识形态安全的“最大变量”转变为捍卫国家意识形态安全的“最大增量”。学界关于网络传播视域下国家意识形态安全风险研究是从发生载体这个维度来展开的,是本领域研究的另一热点。

4.大学生网络渗透

西方国家凭借网络核心技术、网络信息内容生产、意识形态网络宣传等方面的优势对我国实施网络渗透,企图扰乱人们思想观念,搞乱社会意识形态,颠覆国家政权。学者认为,根据渗透方式不同,西方网络渗透可分为直接性渗透和间接性渗透,其中,间接性渗透包括保障型渗透和机会型渗透[25]。近年来,西方意识形态网络渗透呈现出新态势[26],西方国家将青年大学生视作首选“渗透”对象。大学生作为网络“原住民”,其身份集合了意识形态接受者、传播者和生产者等多重角色。他们在网络生存与交往中接受、信仰、生产和传播何种意识形态,直接决定了何种意识形态能够获得生存与传播的机会和空间,直接威胁着社会主义主流意识形态安全。亟待在情感层面、价值层面和行为层面增强大学生主流意识形态认同,消解非主流意识形态对大学生的影响乃至侵蚀,消解西方意识形态网络渗透。关于大学生网络渗透研究是从发生主体这个视角来推进的,已成为本领域又一研究热点。

(二)新时代我国网络意识形态安全研究趋势

1.关键群体的网络意识形态安全研究

青年是标识网络意识形态安全的风向标,青年大学生等关键群体也是其他非主流意识形态力图争夺的重点对象。亟待深入研究:(1)面向关键群体的主流意识形态灌输-接收机制。就国家层面而言,必须坚定不移地借助网络传播媒介向青年等关键群体灌输主流意识形态,从“显性”和“隐性”两个层面构建网络主流意识形态灌输机制。就个人层面而言,亟待从“知情意行”四个维度构建网络时代主流意识形态在青年等关键群体身上的接受机制。(2)网络意识形态安全在关键群体中的预警、评价和防控机理。开发设计网络意识形态安全的评估指标和预警“阀值”,探索网络意识形态安全在青年这个关键群体身上的预警、评价与防控机理,设计与部署网络意识形态安全风险治理涵盖“预警-评估-防范”的闭环治理机制和治理模式。(3)主流意识形态在关键群体层面的“承认-共鸣”机制。网络意识形态安全常常表现为一种微观层面的个体叙事。这是目前国内学界研究的薄弱环节和未来趋势。亟待从关键群体层面,构建主流意识形态网络承认机制和网络共鸣机制。

2.基于网络发展新形态的意识形态安全研究

网络传播构建起网络意识形态安全崭新打开方式和工作界面。要根据互联网发展新趋势新形态新生态,有针对性地开展深入而又系统的理论研究。(1)深度把握网络意识形态安全演变规律、发生路径和发生机理,构建网络传播视域下意识形态安全的理论体系。网络传播具有鲁棒性弱的特征,新的传播形态、传播生态迭代演变,网络意识形态安全风险层出不穷、形式多变。针对网络发展新形态、新业态,拓扑出网络意识形态安全发生演变规律、机制和机理显得尤为迫切。(2)高度重视网络意识形态“渗透”与“反渗透”研究。在网络空间这个“主战场”,多元意识形态争相角逐,亟待深入分析西方意识形态网络渗透机制机理,主动构建主流意识形态网络“反渗透”机制。(3)网络舆情视域下网络意识形态安全研究。深度掌握“网络舆情”与“网络意识形态安全”二者之间的内在关联,通过加强网络舆情预警、评价和防控,有力捍卫网络空间主流意识形态安全。

3.网络意识形态安全学科交叉研究

网络意识形态安全研究是一项跨学科研究,需要借助马克思主义理论、传播学、社会学、计算机科学等多学科理论和方法,加强学科交叉研究,拓展研究领域和研究视野,丰富研究方法。一方面,构建“全景”理论框架和理论体系。由于网络意识形态安全本身具有的高复杂性和弱鲁棒性,单一学科理论难以完全阐释和深度揭示网络意识形态安全研究的全部理论轮廓,亟待开展跨学科和学科交叉研究,“全景”呈现网络意识形态安全的理论轮廓。另一方面,探索多学科的网络意识形态安全研究方法体系。积极引入多学科的研究方法,积极应用计算机技术,创新该领域研究方法。

四、结语

网络意识形态安全关乎中华民族伟大复兴战略全局。切实维护我国网络意识形态安全离不开该领域理论研究的不断深化,而要深化该领域研究离不开对该领域研究热点和趋势的科学把握。文章综合采用多种文献计量分析法,发现我国网络意识形态安全研究热点主要集中在理论基础研究、发生环境研究、发生载体研究和发生主体研究四个方面,其研究趋势集中表现为关键群体研究、网络发展新形态研究和学科交叉研究三个维度。认识并掌握这四个研究热点和三种研究趋势,有利于明确该领域研究靶向,推动该领域研究行深致远,打赢网络意识形态斗争总体战。