长三角地区大学生体质健康水平的空间分布特征研究

2022-01-12杨莉于红妍

杨莉 于红妍

(上海交通大学体育系 上海 200240)

据“2014年全国学生体质与健康调研结果公告”显示,大学生体质健康水平继续呈下降趋势。梳理文献发现,目前国内对大学生体质健康的研究集中于数据分析和影响因素、评价方法和策略、政策和社会导向三方面。主要集中在不同时期、地区、民族、性别之间的差异研究,而从区域一体化协同发展视角研究的文章较为缺乏。因此,该文以《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》为指导,运用空间探索性工具,分析长三角地区大学生体质健康水平的空间分布特征,识别其空间聚集区,为精准干预大学生体质健康发展、实现体质健康区域化建设提供新思路。

1 研究方法和数据说明

1.1 研究对象

选取长三角地区4所普通高校2014—2019年国家学生体质健康测试数据,从中筛选出家庭住址登记在长三角区域的大一新生为研究对象。经过对无效数据的清理,最终纳入6064名研究对象(女生2775名,男生3289名)。

1.2 研究范围

长三角中心区城市是长三角地区城市的典型代表,其中包括上海,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州,浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城,共计27 个城市[1]。该研究范围是该27个城市构成的长三角中心城市区。

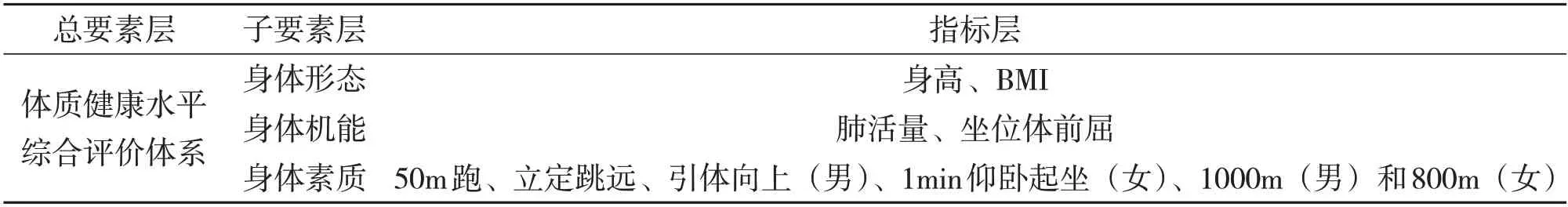

1.3 指标体系

根据《国家学生体质健康标准》,以身体形态、身体机能、身体素质作为长三角地区大学生体质健康水平的评价指标体系(见表1)[2]。

表1 长三角地区大学生体质健康水平评价指标

1.4 研究方法

1.4.1 熵权Topsis法

熵权Topsis 法是根据各指标数值的变异程度对其进行客观赋值,通过计算与最优方案的相对接近程度评价各指标水平[3],客观反映长三角地区各城市大学生体质健康的群体水平。其中,相对接近程度(即评价指数)可以用来判断某方案的优势,评价指数在[0,1]之间,评价指数越大,该方案越好。

1.4.2 空间自相关

(1)全局空间自相关

Global Moran's I统计是空间自相关的全局测量,反映空间临近区域单元属性值的相似程度。其取值在[-1,1]之间,在给定显著性水平时,若Moran’s I统计大于0 表示正相关,值接近1 时表明具有相似的属性集聚;小于0 表示空间负相关,值接近-1 时表明具有相异的属性集聚;等于或近于0,表示不存在空间自相关性,属性呈现随机分布[4]。

(2)局部空间自相关

Anselin Local Moran’s I(LISA)区别于全局自相关,其用于识别空间上的异常值。LISA分为四类,为高-高聚集、低-低聚集、低-高聚集和高-低聚集[4]。

1.4.3 数理统计法

运用描述性统计法统计2014—2019年的长三角地区大学生体质健康水平,使用配对样本t检验分析体质健康水平的性别差异。

2 结果与分析

2.1 长三角地区大学生体质健康水平分析

引入熵权Topsis 法进行计算,得到男、女生体质健康指数。对男、女生身体形态、身体机能、身体素质和综合评价进行配对样本t检验(见表2)。发现身体素质t=-3.21(P=0.004),综合评价t=-3.061(P=0.005)。男、女生在身体形态和身体机能上无显著差异,在身体素质和综合评价上出现明显性别差异。

表2 长三角地区男女生体质健康配对样本t检验表

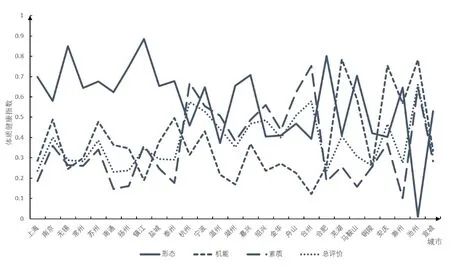

不同地区的体质健康指数差异很大,身体形态指数的差距最大。具体来看(见图1、图2),长三角地区大学男生身体形态指数在0.01~0.885,池州市较低,镇江市较高;身体机能指数在0.122~0.784,较高为芜湖市,较低为台州市;身体素质指数在0.102~0.753,台州市较高,滁州市较低;综合评价在0.231~0.661,池州市较高,南通市较低。

图1 长三角地区男生体质健康指数统计图

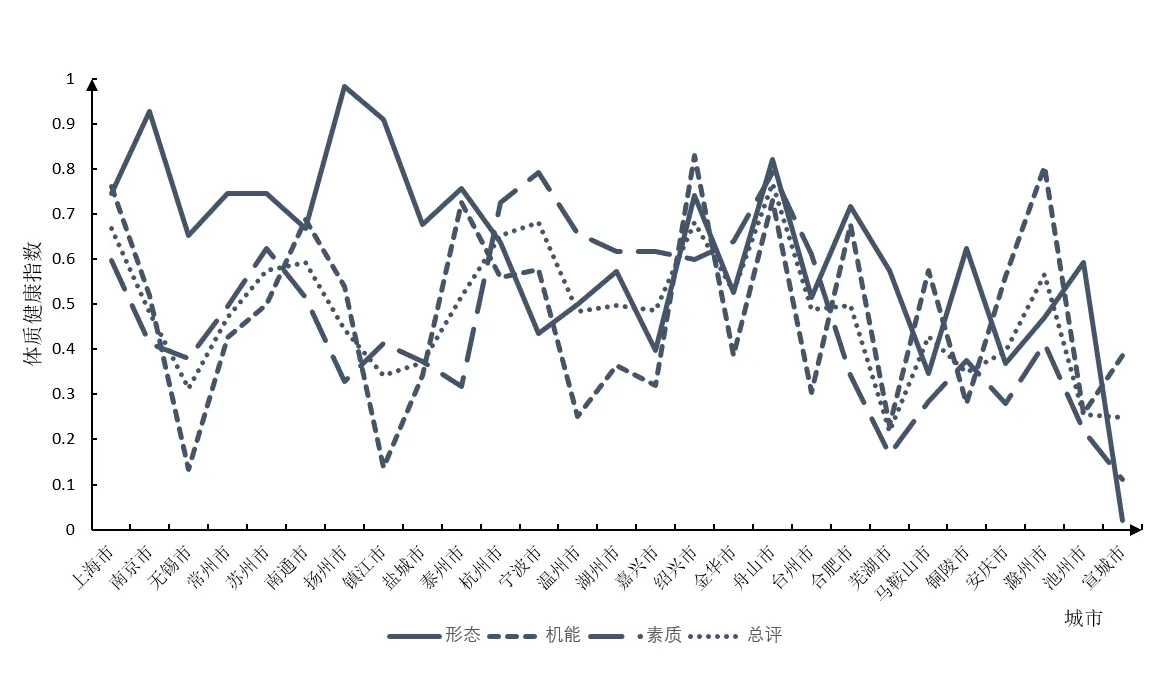

图2 长三角地区女生体质健康指数统计图

长三角地区大学女生身体形态指数在0.021~0.983,宣城市较高,扬州市较低;身体机能指数从0.134~0.83,无锡市较低,绍兴市较高;身体素质指数从0.112~0.793,宣城市较低,宁波市较高;综合评价从0.218~0.767,芜湖市较低,舟山市较高。

男女生之间的体质健康差异与之前全国各地的研究结果一致[5]。女生体质健康评分高于男生,在行为层面,女生更加关注其健康和体重的控制[6]。而身体形态指数地区间差异较大,原因可能在于身高和BMI两个指标被遗传因素影响的程度更高,具有明显的地理性差异。

2.2 长三角地区大学生体质健康空间分布

2.2.1 长三角地区大学生体质健康水平空间关联性

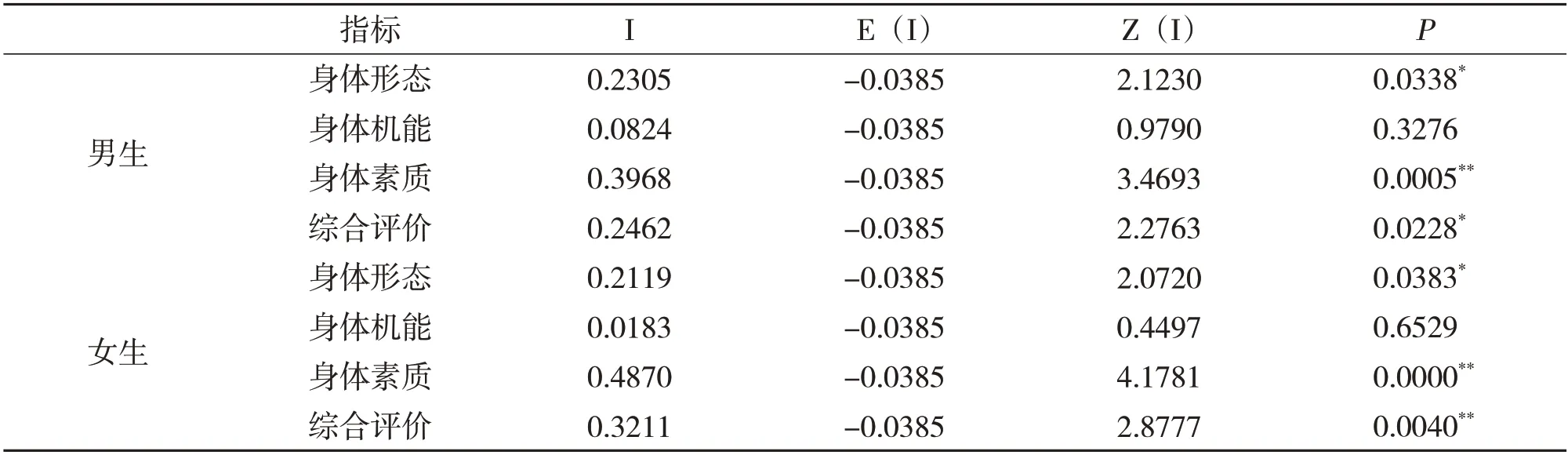

长三角地区各城市之间的体质健康水平具有明显的地理差异,可能存在空间关联性。运用ArcGIS 10.4进行空间自相关分析。从表3可以看出,长三角地区大学生体质健康综合评价指数在空间上呈正相关趋势,男生Moran's I 统计量为0.2462(P=0.0228),女生Moran's I统计量为0.3211(P=0.0040),拒绝空间不相关的原假设。在身体形态方面,男生Moran's I统计量为0.2305(P=0.0338),女生Moran's I统计量为0.2119(P=0.0383);在身体机能方面,未通过显著性检验,男女生均出现随机分布的空间模式;在身体素质上,男生Moran's I统计量为0.3968(P=0.0005),女生Moran's I统计量为0.0183(P=0.0.0040)。进一步分析表明,男女生的身体形态、身体素质和体质健康综合水平在空间上呈现聚集分布。

表3 长三角地区大学生体质健康指数的Global Moran's I统计表

体质健康的空间关联性符合地理学第一定律——“地物相近相似”。相近城市可能拥有相似的社会经济和政策背景,在饮食习惯和体育活动等方面也存在相似的生活方式,聚集城市也就存在相似的体质健康特征[7]。而身体机能出现随机分布,也就说明各地均需要针对身体机能的指导。

2.2.2 长三角地区大学生体质健康水平空间集聚

LISA 分析能进一步检验空间集聚的显著性水平,能够提供更多的集聚类型和位置的信息。根据长三角地区大学生体质健康LISA统计表(见表4)。对比男、女生身体形态、素质和综合评价3个指标发现,在身体形态方面,男女生的热点(高-高)和冷点(低-低)均分布在长三角北部城市,集中于江苏省和安徽省境内。身体素质上,男女生出现相同的热点城市,集中于浙江省东部沿海城市,冷点均分布在长三角西北部城市,多分布于安徽省境内。体质健康综合评价方面,男女生同样出现相同的热点分布,与身体素质出现相似分布,集中在浙江省东部沿海城市;女生在长三角西北部出现小型的冷点区,而男生无冷点区出现。已有研究表明,社会经济水平对居民健康有显著影响[8],这种分布特征可能受到长三角地区城市经济发展水平不均衡的影响。

表4 长三角地区大学生体质健康LISA统计表

3 结论与建议

3.1 结论

该文基于《国家学生体质健康标准》和以往相关研究,运用熵权Topsis 法测算2014—2019 年长三角中心区27个城市大学生体质健康指数,借助ArcGIS软件对长三角地区大学生体质健康的空间分布特征进行分析,主要结论如下。

(1)2014—2019 年长三角地区大学生体质健康水平总体良好,出现明显的性别和地区差异。女生体质健康水平总体优于男生,各城市之间体质健康指数差异较大。

(2)长三角地区大学生体质健康出现“东高西低”的空间分布特征,具有明显的空间关联性。身体形态、身体素质和综合评价均呈现空间正相关。LISA聚类分析发现,热点区集中在浙江省东部沿海舟山市、宁波市、绍兴市和台州市4个城市,冷点区集中在长三角西北部城市。

3.2 建议

根据以上研究,提出两点建议:第一,长三角地区大学生体质健康发展需要针对冷点区城市进行重点干预;第二,建立长三角区域大学生体质健康一体化监测网络和科学健身指导体系,保障和促进长三角地区大学生体质健康同步快速发展。