基于CiteSpace 的国内外道路绿化对比

2022-01-11孔龄尧林世平

杨 超,孔龄尧,林世平,李 智

(海南大学 林学院,海口 570228)

随着我国道路建设的快速发展,需要高水平、高质量的道路绿化与之相适应。近年来,道路绿化在保护生态环境、引导交通、组织景观等方面具有显著成效,如何通过绿化方式处理道路建设与自然环境的关系,使得人、车、路、环境构成一个统一的整体,已成为当前研究的重要课题[1]。因此,充分了解国内外道路绿化的研究动态,对于未来指导道路绿化的建设、发展及完善都具有重大现实意义。传统的检索方式已经不能满足及时获取学科最新动态的需求,迫切需要一种新的具有客观性、科学性的方法来研究学科的最新进展[2]。由陈超美教授开发的知识图谱分析软件CiteSpace,使用操作简单、适用于各种数据库格式的数据、可绘制多种图谱、可视化效果好、能够自动标识大量信息等众多功能吸引了各个专业学科的研究人员[3],目前已在医疗、金融、网络安全等科研领域得到了较广泛的应用[4-5]。基于文献计量学方法,笔者应用Citespace 软件分别对中国知网(CNKI)和Web of Science(WOS)数据库中的相关中英文文献进行梳理,将国内外道路绿化研究领域的结构、规律和分布情况通过可视化图谱的方式呈现,旨在为研究学科知识领域的发展、研究热点、前沿及趋势等提供参考[6]。

1 数据来源与方法

1.1 数据来源中文文献数据来源于CNKI,时间段为2000—2020 年,期刊类别为核心期刊,以SU=道路 OR 街道 OR 公路 AND SU=绿化 OR 植物为检索式进行检索。除去与主题无关的文献,最终获得260篇中文文献。英文文献来源于WOS 核心合集数据库中的Science Citation Index (SCI),时间段为2000—2020 年,检索式为TS=(road* OR street* OR highway) AND TS=(plant* OR greening* OR afforestation)。除去与主题无关的文献,最终获得224 篇英文文献。

1.2 方法将CNKI 导出的Refworks 格式文献以及Web Of Science 中导出的纯文本格式文献进行格式转化后导入CiteSpace5.7.R2。软件参数设置中的时间段为2000—2020 年,时间切片为1 年,节点类型选择关键词(Keyword)和国家(Country)、参考文献(Reference),每个切片阈值TopN 设为 50,图谱修剪方式选取Pathfinder、Pruning sliced networks 和Pruning the merged network。综合运用CiteSpace 中的关键词共现、关键词聚类、关键词突变、合作分析等功能,分别对纳入的260 篇中文文献、224 篇英文文献进行数据处理,绘制知识图谱,进行可视化分析。

2 结果与分析

2.1 时空分布统计结果

2.1.1 时间分布对处理的484 篇中英文文献按发表时间进行统计分析(图1),结果表明,目前国内对道路绿化领域的研究总体呈下降态势,国外(除中国以外的所有发文国家,下同)呈上升态势。其中,国内对该领域的研究经历了初步探索、迅速发展、衰减3 个阶段:2000—2005 年属于初步探索阶段,此阶段每年的发文量少,且数量较为平均,在此期间,全国道路绿化基础普遍较为薄弱,研究主要围绕道路绿化树种的选择、道路绿化规划设计方向展开;2005—2013 年为迅速发展阶段,此阶段论文发表量快速增加,研究成果丰硕,自1992 年建设部(现住房和城乡建设部)首次发起国家园林城市创建活动后,又在2004 年和2010 年对园林城市和生态园林城市的评选标准进行了详细修订,强化了环境保护、可持续发展等方面的评价指标,突显出全面提升城市宜居性的重要性[7]。有效推进了城市园林绿化事业的发展,地方政府和相关单位都积极开展国家园林县城和城镇创建,道路绿化研究领域的关注度得到迅速提升,此时期的研究内容开始转向道路绿化生态服务功能、环境现状调查及植物配置模式等方面;2013 年后,文献的发表量开始逐年下降,研究热度出现一定的衰减现象,该阶段的研究方向仍以道路绿化的滞尘降尘、净化空气等生态效益研究为主线,同时,也出现了基于街景图像、3S 技术等新兴技术手段及低影响开发策略,对道路绿化进行景观优化设计的研究。国外的发文量经历了平缓发展、快速增长两个阶段:2000—2012 年,呈现出平缓增长的趋势,但每年的发文量较少,为5~10 篇,研究领域以生态学为主;2012 年后,国外关于道路绿化研究的文献开始大量涌现,并持续增长至今,研究领域以环境科学、生态学为主,研究热度有继续上升的趋势。

图1 2000—2020 年国内外发文量统计Fig.1 Statistics of publications in China and other countries from 2000 to 2020

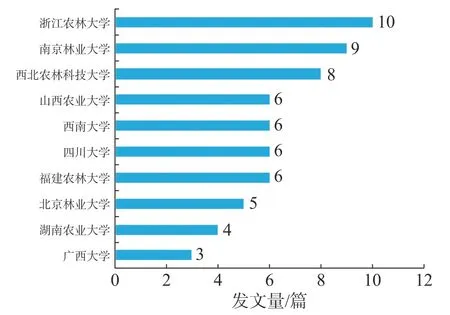

2.1.2 空间分布通过CiteSpace 对224 篇英文文献的发文国家进行合作关系分析,了解国家对研究领域的贡献及合作情况,结果表明,文献数量排名前五的国家分别是:美国(42 篇)、中国(36 篇)、英国(15 篇)、法国(13 篇)、西班牙(12 篇)。可以看出,文献来源主要集中于西方发达国家和中国,且以美国与中国为代表的科研机构在道路绿化研究领域最为活跃,发文量最大,在该领域起着明显的主导作用。美国与泰国、新加坡、巴基斯坦、印度等国的连线较粗,表明在该领域合作较为紧密。中国与新加坡、巴基斯坦、日本、英国、意大利等国的联系较为密切。中文文献发文量较多的单位主要是浙江农林大学、南京林业大学、西北农林科技大学等农林类高等院校(图2)。

图2 国内发文机构Fig.2 Publishing houses in China

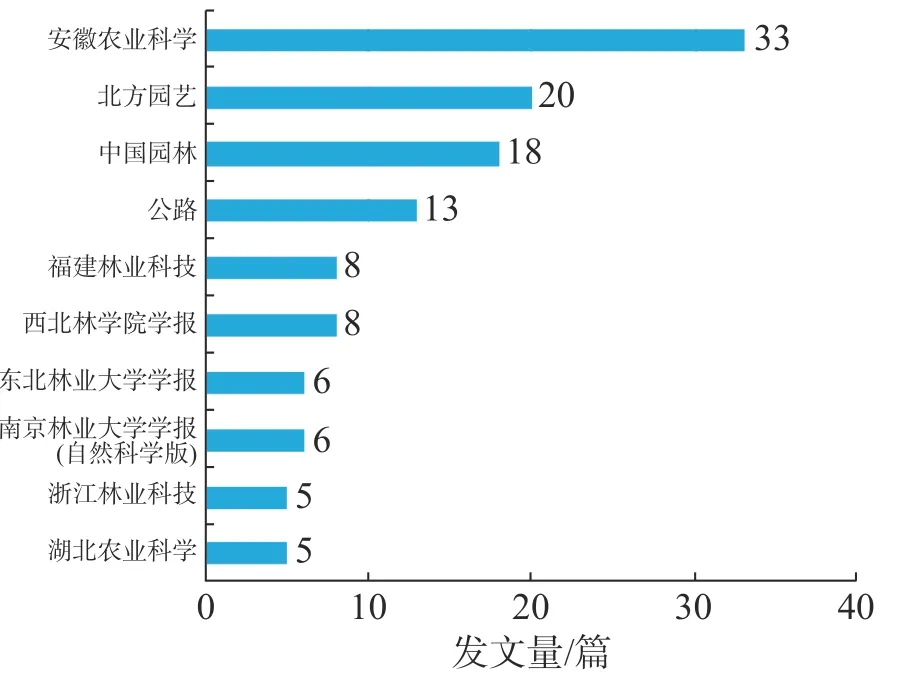

2.2 期刊分布及学科领域统计对建立的期刊数据库进行期刊分布及学科分类整理,结果(图3)表明,国内期刊来源方面,以《安徽农业科学》所刊载的相关文献数量最多,达到33 篇。其次,《北方园艺》《中国园林》《公路》等杂志都十分关注道路绿化的发展情况。学科领域方面,以综合农业、运输学、环境科学与资源利用为主,对道路沿线的土壤、气候、植物种类等资源进行清查与管理,呈现出多学科交叉参与的特征。英文文献中,期刊来源方面主要集中于《城市林业和城市绿化》(URBAN FORESTRY &URBAN GREENING)、《整体环境科学》(SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT)、《保护生物学》(CONSERVATION BIOLOGY)等刊物。在学科领域方面,分布于环境科学类别的文献最多,占比高达41.96%,其次为生态学、植物学、生物多样性保护、林学等。由此可见,国际上对道路绿化的研究受到各学科的高度重视,且研究侧重点主要集中于人类社会发展活动与环境演化规律之间的相互作用关系。

图3 国内期刊来源分布Fig.3 Source distribution of published journals in China

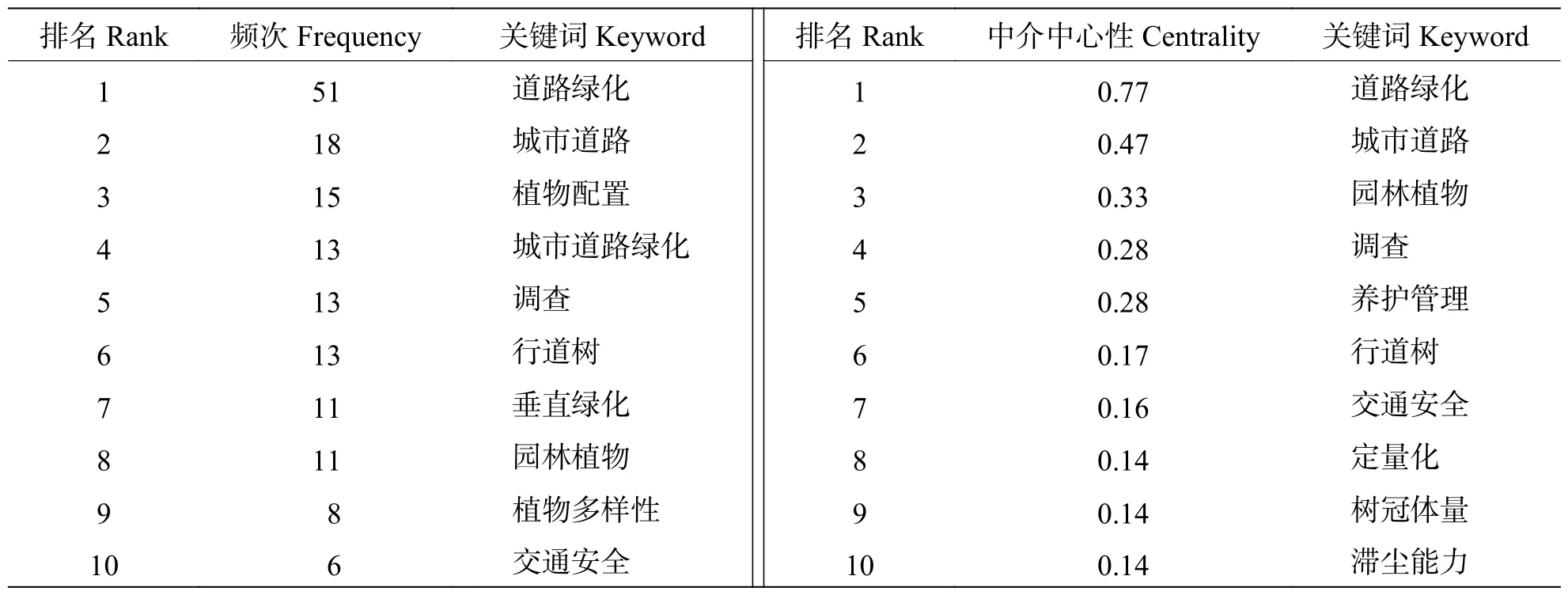

2.3 研究热点分析运用Citespace 软件对道路绿化研究的关键词进行分析,得到中英文关键词共现图谱(图4,5)。基于关键词共现分析,可充分了解某一领域内不同研究热点的分布及发展状况。图中1 个节点(圆)代表1 个关键词,节点大小即反映了关键词的频次大小,也表示为该领域的关注度。中介中心性反映了图谱中关键词的重要性程度,中介中心性越大,表明该词对本网络图谱的形成产生的影响越大,同时在很大程度上还起到了作为不同分支研究领域的“联结点”的作用,进而组合形成庞大的知识图谱网络。

图4 国内关键词共现图Fig.4 Keywords co-occurrence map for China

图5 国外关键词共现图Fig.5 Keywords co-occurrence map for other countries

中文文献频次较高的关键词有道路绿化、城市道路、植物配置、城市道路绿化等,表明国内的研究领域主要集中在城市道路,对乡村关注较少。国内早在20 世纪90 年代初就开始对城市道路等级进行研究,并将其划分为主-次-干-支4 大类[8],各类别道路所发挥的功能不尽相同。通过对关键词中介中心性的计算,得到10 个高中心性关键词(表1),结果表明,目前国内道路绿化研究领域中关注度高、影响力大的热点问题主要集中在道路绿化的植物配置与植物选择、道路绿化种质资源调查及养护管理、绿化树种与交通安全的相互作用关系、道路绿化对环境质量的改善程度等方面。

表1 国内高频关键词列表Tab.1 List of high-frequency keywords of research in China

英文文献中出现频次较高的关键词有植被(vegetation)、入侵(invasion)、干扰(disturbance)、社区(community)、土壤(soil)、空气污染(air pollution)等(表2)。结果表明,国外对该领域的研究注重综合环境下产生的正、负效应影响,如MORANI 等[9]在2011 年通过构建植物绿化的优先度指数,用来评估纽约市潜在的空气质量和碳效益。SKULTETYD 等[10]认为城市化和道路建设加剧了外来植物物种在芝加哥的传播和建立。DABROWSKI 等[11]研究了道路交通产生的铅、铬重金属元素对土壤和植物产生的影响。对中介中心性而言,最高的为土壤(soil),达到了0.52,表明土壤在国外道路绿化研究领域起着高联结点的作用。土壤作为植物生长的介质和营养物质的供应者,其优良的特性是道路绿化良好发育的关键[12-14]。中介中心性较高的关键词还有社区(community)、城市树木(urban tree)、干扰(disturbance)、传播(dispersal)等,表明国外对道路绿化的研究场域同样以城市道路为主,且主要集中在外来入侵种的传入途径与扩散机制、重金属污染、植物多样性保护等方面。

表2 国外高频关键词列表Tab.2 List of high frequency keywords of research in other countries

2.4 研究内容分析结果

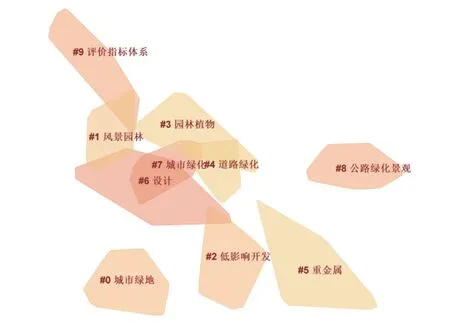

2.4.1 国内主要研究内容在关键词共现基础上形成的聚类网络图谱,有利于对该研究领域作进一步的划分与归类。选择LLR 算法对中文文献进行聚类,图中共呈现10 个聚类(图6)。结合研究领域的热点方向和变化,对这10 个聚类定性总结,结果表明,国内近20 年道路绿化的研究内容主要聚焦于3 方面:(1)规划设计与景观评价。目前,我国对于道路绿化设计尚未有固定模式,多数采用人工模拟自然植物群落种植设计的思路,在线性道路空间中不断寻求创新的绿化模式。为使道路绿化规划设计规范化,1998 年国内制定了《城市道路绿化规划与设计规范》,明确了城市道路绿化各分车绿带及高架绿地的建设标准[15]。李智博等[16]认为在进行绿化设计前,应初步了解城市规划和道路两侧用地情况,再根据用地的地形、地貌、道路的设计车速等情况,确定出道路的绿化形式。杨建虎等[17]认为道路绿化设计在满足基本交通功能的前提下,应注重艺术性与生态性的结合,使道路绿化成为改善城市环境,提升群众生活品位和质量的重要载体。与道路绿化设计相对应的景观质量评价是由风景资源评价发展和演变而来的。评价的方法和模型有很多,对于早期的景观评价,多采取调查问卷、深度访谈等措施进行定性研究。后来也有学者基于视觉质量、生态效益、交通功能等方面构建了景观评价指标体系,通过主成分分析法、层次分析法、模糊综合评价法等数学模型进行评价。近年来,各类开源大数据因其自动化程度高、数据量大、覆盖面广等优势,也被逐步运用到风景园林及各类城市研究中。刘晓天等[18]通过城市街景图像获取原始数据,并基于卷积神经网络模型的语义分割对道路绿视率进行分析研究。徐晶园等[19]采用无人机航拍和遥感影像技术获取道路绿地信息并建立数据库,以此对道路绿化带的植物景观特征进行量化评价。与传统的研究方法相比,大数据在评价方面表现出速度快、效率高的特征,但由于大数据自身存在时效性的问题,获取的数据多为半年前的,无法综合考虑各时段景观质量的变化情况。其次,目前关于大数据的获取与处理方式在理论和实践上还存在明显不足,缺乏系统的方法对其进行完整总结。国内学者虽已从多个角度对评价理论进行了探讨,但研究者对评价原理、机制和标准通常侧重单方面,尚未建立成熟的评价指标理论体系,且大多属于定性指标与定量指标相结合,导致评价结果存在一定的主观性、不确定性,很难实现客观的量化研究。(2)植物配置模式与养护管理。对于道路绿化,多数从植物种类、特性和配置模式等方面进行研究。对于城市道路而言,其植物配置应以丰富的物种,多变的季相色彩来构成城市特殊的景观空间和视线。通过不同生理、生态特性的植物组成复合混交群落,丰富的复合植物群落结构也有助于生物多样性的实现,最大限度地利用土地及其空间。徐欢等[20]基于道路植物配置模式对PM2.5 浓度分布与消散作用的影响机制研究,认为立体复层混交的植物群落最为稳定,生态效益最佳,抵抗恶劣城市环境的能力也最好。对于公路而言,植物配置在缓解司机驾驶疲劳、诱导视线、遮光防眩和保证行车安全等方面发挥着更为积极的作用。因此,公路绿化植物的选择上应从安全性、景观性、生态性等方面综合考虑乡土树种的应用,并根据具体情况和环境来配置新的公路绿化模式[21]。而在道路绿化工程中,养护工作是一项持久性和长效性的任务,只有通过对植物高质量、高水平的养护管理,道路绿化才能达到最终的理想效果。但目前,国内道路绿化养护管理体系发展较为缓慢,缺乏绿化养护规范和标准,同时在计价收费标准方面也难以统一[22]。因此,无论在管理模式、技术标准、还是制度建设等方面都需要引起足够的重视与投入,从而使绿化养护行业不断走向科学化、规范化、智能管理化。(3)植物多样性及生态效益。国内关于道路植物多样性的研究通常是基于一个地区或某个城市,采用系统取样和典型样地相结合的方法进行绿化资源调查,利用Shannon-Wiener 多样性指数、Pielou 均匀度指数和Simpson 多样性指数、相似性指数对乔木层、灌木层进行分析,并根据结果提出相应的改进意见[23]。植物多样性程度的高低对于生态功能的稳定性同样具有重要意义。有研究表明:道路绿化具有调节气温、净化空气、滞尘降尘、减弱噪音等多种生态效益[24]。自2014 年住建部发布《海绵城市建设技术指南》后,我国的海绵城市试点建设就一直在积极寻求因地制宜的新型雨洪管理措施。在海绵城市建设背景下,通过对城市植被、湿地、溪流等采取保护与修复,明显增加了城市绿色空间,有效缓解了城市热岛效应及改善了人居环境。同时,也为更多的生物提供了栖息地,提高了城市生物多样性水平。王俊岭等[25]从经济、环境和社会3 方面进行多目标规划优化设计,为城市道路的低影响开发设计提供了借鉴。孙烨等[26]通过低影响开发及排水防涝系统与道路、景观相衔接,对城市道路进行了设计优化,为进一步推进海绵城市道路的建设提供了技术支撑。随着城市化发展,国内关于海绵城市的建设得到了快速发展与广泛应用,各类雨洪模拟模型的研究也随之兴起。当前,关于城市雨洪模拟技术尽管已形成较为完善的模型体系,但对水文物理过程机理的认识和数据管理能力方面尚存在不足,缺乏城市面源除污等功能研究。因此,借助3S 技术强化城市暴雨洪水监测能力,提升数据的准确性,结合城市面源污染等多重影响因素的不确定性的分析研究是今后的研究重点内容[27]。

图6 国内研究关键词聚类图Fig.6 Research keywords cluster graph in China

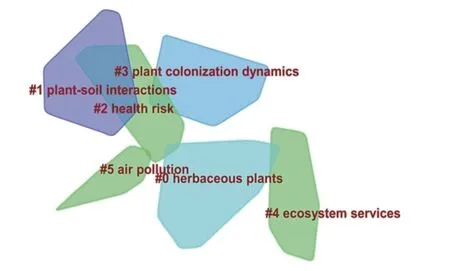

2.4.2 国外主要研究内容选择LLR 算法对英文文献进行聚类,共呈现了6 个聚类(图7),聚类分析结果表明,国外研究内容主要呈现为3 方面:(1)植物多样性与土壤理化性质。开展道路绿化植物多样性研究对于改善人居环境、促进生态系统可持续发展具有重大现实意义[28],目前国外学者主要从道路绿化植物的生长情况和演替方向进行多样性研究,大多选用样方取样法,围绕森林道路、高速公路等地域收集数据,同样通过物种丰富度指数、Simpson 多样性指数、Shannon-Wiener 多样性指数等对其进行评价。此外,也有学者通过对植物多样性与土壤理化性质相关性的研究,为道路植被恢复提供参考依据。但目前,由于绿化树种较多,各树种本身生长因子不同,且每个植株在不同生命周期对于土壤的需求也不同,导致土壤的各项理化性质对植物生长的作用机制还没有明确的数理关系[29]。(2)道路环境健康风险评估。随着经济的快速发展与居民健康意识的逐步提升,由环境污染而引发的一系列健康问题日益显现,因此,不断加强环境健康领域的调查与研究,成为当前迫切需要解决的问题[30]。环境健康风险评估是定量描述和评价环境污染对人体健康可能产生的危害性及严重性的重要措施,可为处理各类健康危害事件,制定政策标准,采取有效干预手段提供相应的科学支撑[31]。在道路环境下,研究的主要介质通常为植被、土壤、空气等。如基于道路粉尘和绿化样本中潜在有毒金属(类金属)的监测定量化评估致癌风险值[32],基于道路绿化植物叶片对大气悬浮颗粒物的滞留量监测定量化评估地区的环境空气质量[33-34]。此外,对于环境健康风险评估新技术、新方法的科学研究,也相应投入了大量的人力、物力,如开发人工智能算法搭建空气污染预测系统,探索环境噪音(特别是交通噪音)对心理健康产生的影响等,都为全面实施环境健康风险评估做出了相关储备[35]。(3)道路动植物入侵与扩散机制。近年来,伴随着国际贸易的增加及全球环境的变化,物种与资源的分布区域被改变,越来越多的外来物种通过各种途径进行传播、入侵与扩散。道路和道路两侧作为外来动植物的栖息地和扩散通道,被认为是外来动植物持续传播与入侵的1 个重要因素,其生态效应已得到广泛的研究[10]。外来种的传入扩散过程分为一般分为传入、定植(殖)和扩散3 个阶段[36]。传入期的时间通常很短,是防止外来物种威胁的最佳时机,此时立即进行控制往往可以有效根除外来物种。而经过定植(殖)期的入侵物种逐渐适应本地气候和环境,种群数量得到一定程度的扩增积累,并开始归化为当地种。此时期内采取人工或化学方法仍然可以有效控制外来物种的传播。当进入扩散期时,由于大量种子进入成熟阶段,很容易借助火车、汽车等外在扩散条件在铁路、公路进行大肆传播,甚至通过气流、水流达到自然传播,该阶段下很难在短期内取得理想的防控效果,只能采取生物防治为主,辅以化学、机械控制的综合治理措施。生物入侵作为全球广泛关注的重大问题,深入研究其入侵机制,预测并采取适当的预防措施,对于控制或减少入侵物种造成的危害具有重要意义[37]。

图7 国外研究关键词聚类图Fig.7 Research keywords cluster graph in other countries

2.5 发展趋势分析对文献之间进行关键词突现分析,结果(表3,4)表明,目前国内外关于绿化植物滞尘效应的研究均持续时间最长,这与城市工业化及现代化进程的快速发展紧密相关,且国内学者多以绿化植物叶功能性状为研究契入点对城市环境进行分析。空气中的颗粒物污染因其成分复杂、影响范围广,现已成为人类健康的主要危害因素之一,直接关系到人类长期的生存及发展。因此,道路绿化生态服务功能研究将有望持续作为国内外的研究热点。同时,随着国内传感器技术和数字化技术的最新进展,产生了基于百度街景地图、腾讯街景地图、遥感影像等新的数据采集方式,为道路环境研究提供了高分辨率的实景图像大数据。其因数据来源成本低、覆盖范围广、收集效率高等明显优势,也将进一步用于研究,引领道路绿化领域研究进展。

表3 国内研究关键词突现表Tab.3 Highlight keywords table for research in China

表4 国外研究关键词突现表Tab.4 Highlight keywords table for research in other countries

3 总结

(1)从时间分布来看,国内道路绿化研究领域目前整体处于一个较为明显的衰减期,而国外正处于一个良好发展阶段,研究热度有持续上升的趋势。从研究国家和地区分布来看,农林类高院校是国内道路绿化的研究主体,国外多集中于发达国家,以美国和中国为代表的科研机构在该领域起着明显的主导作用。从研究内容来看,国内学者主要集中在道路绿化规划设计与景观评价研究、植物配置模式及养护管理研究、植物多样性及生态效益研究。国外学者的研究重点主要为道路绿化植物多样性与土壤理化性质研究、道路环境健康风险评估与研究、动植物入侵与扩散机制研究方面。推测其原因,相同时期内,由于各城市发展所处的水平不同,导致学者们对该领域关注的热点也不尽相同。对于国内而言,该时段正值新一轮城市建设高潮期,道路绿化发展处于植物生长保养期内。而西方发达国家则属于城市使用维护期,其道路绿化植物处于成熟演替更新期。显然,国内外道路绿化所处的生命周期段位不同,学者们对该领域关注的侧重点自然不同,相关学科的研究课题也会随着社会关注的热点而转移。

(2)从研究地域来看,国内外的学者们都集中在城市道路绿化,对乡村关注较少。相比城市道路而言,乡村道路普遍存在道路等级低、绿化宽度有限、绿地结构简单等特点,因此,学者大多围绕城市道路展开相关调查研究,但我国农村生态环境问题同样比较突出,其研究深度和广度都有待加强。在乡村振兴战略背景下,国内学者应相互交流,加强多学科理论融合,有效推动我国道路绿化的发展。

(3)从研究前沿来看,国内外均倾向于道路绿化生态服务功能研究。随着城市的扩张和土地利用类型的转变导致自然生境的破碎化,进而引起一系列的环境问题,道路绿化作为城市生态系统的重要组成部分,为城市提供了一系列生态系统服务功能,受到当今世界各国的普遍关注与重视,也使人们对道路环境的管理与品质提出了更高要求。