甲醇发动机专用润滑油的开发及摩擦学性能研究

2022-01-09李正浩张玉娟张晟卯余来贵张治军王卫攀王硕王学宇

李正浩,张玉娟,张晟卯,余来贵,张治军,王卫攀,王硕,王学宇

(1.河南大学纳米材料工程研究中心,河南 开封 475004;2.道骐科技有限公司,河南 郑州 450000)

0 引言

石油、煤炭等传统能源的大量使用导致环境污染日益严重,而我国能源具有“富煤、缺油、少气”的特点,石油储量仅占世界石油总量的2%[1]。因此,研制新型绿色环保型石油能源替代品迫在眉睫。研究表明,甲醇的燃烧效果与石油的相当,并具有抗爆性能好、有毒物质排放量少、燃烧清洁性能好等特点[2-5];而且生产甲醇的原料来源丰富,涵盖煤、煤气层、焦炉气等,且用于甲醇制备的生物方法日益成熟[6]。正因为如此,发展甲醇燃料对缓解我国能源紧张,提高资源利用率,保护生态环境意义重大。可以预期,在不久的将来,甲醇汽油一定会在我国得到广泛的应用。2019年,国家工信部和科技部等八部委联合出台了《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》,对甲醇汽车的应用给予了肯定,对甲醇汽车产业化发展提出了明确的指导意见。截止2019年底,仅西安与贵阳两市M100甲醇出租车累计投放量即达18491辆;而贵州、山西、陕西、甘肃四省M100甲醇出租车累计投放量达到19401辆。2019年,我国M100及M85车用甲醇燃料的消耗量达到50.7万t[7]。随着我国各级地方政府甲醇汽车推广应用相关政策措施的逐步落实,车用甲醇燃料的使用量将呈现出明显的增长态势。

应当指出的是,甲醇在燃烧过程中会产生甲醛、甲酸、水等物质[8-11];这些物质对发动机润滑油的摩擦学性能[12-13]、清净分散性[14]、抗氧抗硝化性能[15]、结焦性能、黏度等均有一定程度的负面影响[16];且进入润滑油中的甲醛和甲酸会导致缸套表面发生严重的腐蚀磨损[17-18]。此外,发动机油中常用的抗氧剂、抗磨剂二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP)易与醇发生反应,从而丧失抗氧、抗磨特性,加剧发动机磨损[19-21]。因此,开发甲醇汽油发动机专用高性能润滑油的重要性不言而喻。

就甲醇汽油燃烧副产物对发动机润滑油性能的影响而言,关键在于避免发动机严重磨损和润滑油清净分散性劣化[22-23]。传统的润滑油主要由分散剂、清净剂、减摩抗磨剂、抗氧剂等组成[24-25];而甲醇汽油发动机用润滑油需要引入特殊的减摩抗磨剂和清净分散剂来提高抗磨性能和清净分散性。鉴于此,我们设计了两款甲醇汽油发动机专用润滑油复合剂,采用Ⅲ类加氢基础油调制了两款甲醇汽油发动机专用润滑油SN 5W-30和SN 5W-40(以下简称润滑油)。本文对比考察所研制的SN 5W-30和SN 5W-40润滑油与市售同种类型甲醇汽油发动机专用润滑油的摩擦学性能,并探讨甲醇及其燃烧副产物对所研制润滑油结焦性能和摩擦学性能的影响,从而为甲醇汽油发动机专用新型高性能润滑油的研制提供参考。

1 实验部分

1.1 仪器

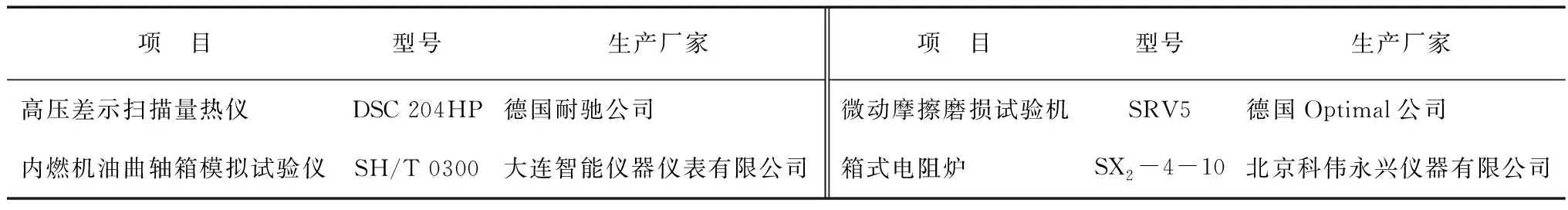

所采用的仪器设备详情列于表1。

表1 试验所用仪器设备

1.2 自制润滑油与市售润滑油性能对比

1.2.1 自制润滑油与市售润滑油摩擦学性能对比

采用微动摩擦磨损试验机(SRV)对比测试所研制的两款润滑油与市售润滑油的摩擦学性能;试验条件为:载荷200 N,温度50 ℃,时间2 h,频率50 Hz,行程1 mm(具体测试方法参见NB/SH/T 0721-2016)。摩擦磨损试验结束后,采用Contour GT-K型白光干涉三维轮廓仪(德国布鲁克有限公司)测定磨痕表面三维及二维形貌;磨损体积由仪器直接给出,进而利用Archard公式计算出磨损率。

1.2.2 抗氧化性能对比

利用高压差示扫描量热仪(德国耐驰公司)测试4种润滑油的抗氧化性能。测试参数设置如下:压力3.5 MPa,氧气流速100 mL/min,称取样品质量(3.00±0.2) mg。氧化诱导期和起始氧化温度分别在等温模式下(升温速率为30 ℃/min)和程序升温模式下(加热速率为10 ℃/min)进行测试。测试结束后,利用仪器配套分析软件分析起始氧化温度和氧化诱导期测试结果。

1.2.3 结焦性能对比

采用SH/T 0300型内燃机油曲轴箱模拟试验机对4种润滑油的结焦行为进行评价。结焦板的长宽高分别为90 mm×40 mm×8 mm;有效结焦面积为2400 mm2(即80 mm×30 mm);被测润滑油的温度设置为150 ℃;铝板的温度设置为310 ℃。当待测油的温度达到100 ℃时,机器开始对铝板进行加热;当达到设定温度时,打开计时开关进行计时,试验时间为6 h(相应的测试标准参见SH/T 0300-1992)。

1.2.4 碱值的测定

配置高氯酸冰乙酸标准溶液;以石油醚冰乙酸(体积比为2∶1)混合液为滴定溶剂,称取一定量的邻苯二甲酸氢钾(0.1~0.2 g之间,精确到0.0002 g)倒入50 mL滴定溶剂中,以结晶紫作为指示剂标定高氯酸冰乙酸标准溶液。待测得高氯酸冰乙酸标准溶液的浓度之后,再测定待测润滑油的碱值。每个待测润滑油样品各称取3份(称取质量按照公式X=28/BN 确定;式中BN为预估的碱值(mgKOH/g),然后进行标定;取计算结果平均值(具体操作参见标准SH/T 0251-93)。

1.2.5 硫酸盐灰分的测定

称取一定量的润滑油[按公式m= 10/m0确定取样质量;式中m0为预期生成的硫酸盐灰分质量分数(%)],置于洗净、干燥的坩埚或蒸发皿中(记取坩埚和润滑油的质量),用煤气灯或电炉加热,直至试样被点燃并产生火焰,保持一定温度使试样均匀且适度地燃烧。燃烧结束后,继续缓慢加热直至不再冒烟为止。待坩埚冷却至室温后,小心滴加浓硫酸使残余物完全被润湿,然后将坩埚置于775 ℃的马福炉中持续加热直至碳被全部氧化;待冷却至室温后,取出称重。随后再次滴加浓硫酸并置于马福炉中加热,直至两次测试的质量差不超过1.0 mg。根据公式A= 100m2/m1计算复合剂中硫酸盐灰分的含量(%);式中m1为试样质量(g),m2为硫酸盐灰分质量(g);具体操作参见国家标准GB/T 2433-2001。

1.3 甲醇及其燃烧副产物对润滑油性能的影响

根据甲醇燃烧池试验结果设计试验考察甲醇及其燃烧副产物对润滑油黏度的影响。在待测润滑油样品中分别添加一定含量的甲醇、甲醛、甲酸(质量分数分别为15.0%、1.5%、1.0%),考察三者及其混合物对润滑油黏度的影响(具体测试操作参见国家标准GB/T 265)。与此同时,分别考察甲醇及其燃烧副产物对润滑油碱值(具体测试操作参见国家标准GB/T 265)、摩擦学性能(测试详情参见1.2.1)、结焦性能(详见1.2.3)的影响。

2 结果与讨论

2.1 自制润滑油与市售润滑油性能对比

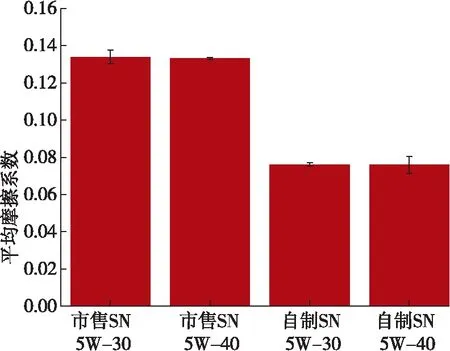

2.1.1 摩擦学性能对比分析

图1、图2、图3分别示出了市售SN 5W-30、SN 5W-40油品和自制SN 5W-30、SN 5W-40油样的摩擦学性能测试结果。可以看出,市售SN 5W-30和SN 5W-40油品润滑下的摩擦系数较为平稳,始终保持在0.133左右(图1)。自制润滑油SN 5W-30和SN 5W-40的摩擦曲线相近,摩擦系数由0.11逐渐减小,直至滑动时间达到3000 s时趋于平稳,之后保持在0.075左右。这表明所研制的两款润滑油的减摩性能优于两种市售同类型润滑油(图2)。与此同时,市售SN 5W-30润滑下的磨损率为2.8×10-9,市售SN 5W-40润滑下的磨损率为2.9×10-9;而自制SN 5W-30和SN 5W-40润滑下的磨损率都降低至0.31×10-9(图3)。这表明所研制的两种润滑油具有优良的减摩抗磨性能,可望契合甲醇汽油发动机专用润滑油所需。

图1 自制润滑油与市售润滑油润滑下的摩擦曲线对比

图2 自制润滑油与市售润滑油润滑下的平均摩擦系数对比

图3 自制润滑油与市售润滑油润滑下的磨损率对比

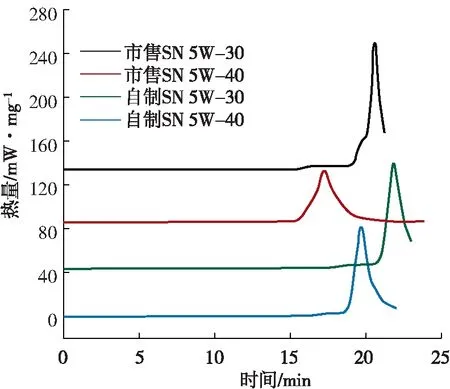

2.1.2 抗氧化性能对比

润滑油在极端条件下极易因氧化而变质,从而影响润滑油的理化性质并造成不良后果。鉴于此,我们对比测试了所研制的两种润滑油与两种市售润滑油的抗氧化性能;相应的测试结果示于图4。从测试结果来看,自制润滑油的氧化诱导期优于市售润滑油;其中自制SN 5W-30油样在210 ℃时的氧化诱导期比同类型的市售SN 5W-30的氧化诱导期长0.8 min,自制SN 5W-40油样在相同温度下的氧化诱导期比同类型的市售SN 5W-40的氧化诱导期长2.7 min。据此可以推测,所研制的两种润滑油的抗氧化安定性优于市售同类型润滑油。

图4 自制润滑油与市售润滑油氧化诱导期对比(在210 ℃下测试)

2.1.3 结焦性能对比

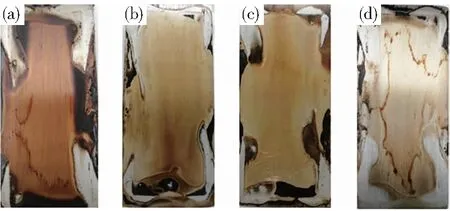

图5给出了两种市售润滑油和两种自制润滑油的结焦行为测试结果。由图5和表2可知,在板温310 ℃油温150 ℃下试验6 h后,市售SN 5W-30的铝板表面出现棕色漆膜,其结焦评级按照标准SH/T 0300-1992(下同)评定为四级,其结焦量为0.1022 g,在几种被测润滑油样中结焦量最多;市售SN 5W-40在相同条件下试验6 h后的铝板表面漆膜颜色与市售SN 5W-30的相比稍浅,其结焦评级评定为二级,其结焦量为0.0587 g。与此同时,自制SN 5W-30和SN 5W-40油样在相同条件下试验6 h后的铝板漆膜颜色与市售SN 5W-40的相近,二者的结焦评级均评定为二级,二者的结焦量则分别为0.0472 g和0.0398 g。通过对比可见,自制润滑油的结焦性能优于市售润滑油,具有良好的清净分散性能。

图5 市售甲醇发动机油与自制甲醇发动机油结焦性能对比

表2 结焦试验测试结果

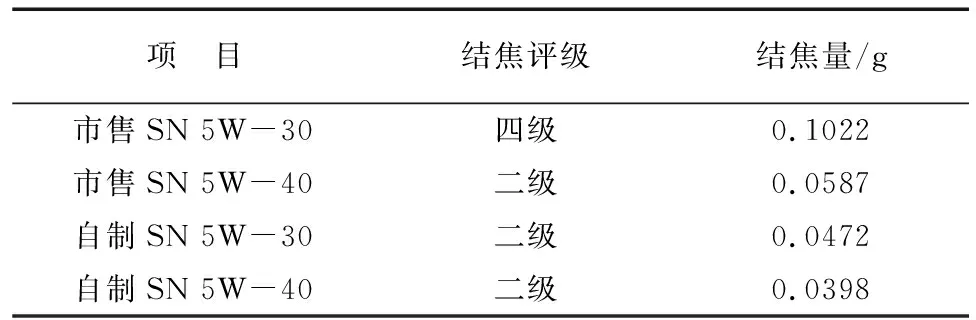

2.1.4 硫酸盐灰分对比分析

硫酸盐灰分是指在规定条件下,油品在高温下被炭化后的残留物经硫酸处理后转化为硫酸盐的灼烧残留物[26],以质量分数表示。图6对比示出了市售润滑油与自制润滑油的硫酸盐灰分测试结果。可以看出,市售SN 5W-40的硫酸盐灰分较高,达1%;市售SN 5W-30的硫酸盐灰分为0.65%。自制SN 5W-40的硫酸盐灰分为0.7%,而自制SN 5W-30的硫酸盐灰分最小,为0.62%。这表明就硫酸盐灰分含量而言,自制甲醇发动机润滑油的性能优于市售甲醇发动机油。

图6 市售润滑油与自制润滑油的硫酸盐灰分对比

2.1.5 碱值测试结果

图7列出了几种甲醇发动机油的碱值测试结果。其中市售SN 5W-30和自制SN 5W-30的碱值相近,分别为7.8 mgKOH/g和7.6 mgKOH/g,100 ℃下,老化24 h,两者的碱值有所增加,其中市售SN 5W-30由原来的7.8 mgKOH/g增加至7.9 mgKOH/g,而自制SN 5W-30碱值增加较多,由原来的7.6 mgKOH/g增加至8.1 mgKOH/g。市售SN 5W-40和自制SN 5W-40的碱值相近,约为7.9 mgKOH/g,当经过老化后两者碱值均有所降低,市售SN 5W-40由原来的7.9 mgKOH/g降低至7.5 mgKOH/g,自制SN 5W-40的碱值由原来的7.9 mgKOH/g降低至7.6 mgKOH/g。碱值较高则较有利于中和甲醇不完全燃烧所产生的甲酸等副产物,从而减轻发动机缸套材料的腐蚀磨损。通过对比可知自制润滑油与市售润滑油的碱值相当。

图7 市售润滑油与自制润滑油碱值对比

2.2 甲醇及其燃烧副产物对润滑油性能的影响

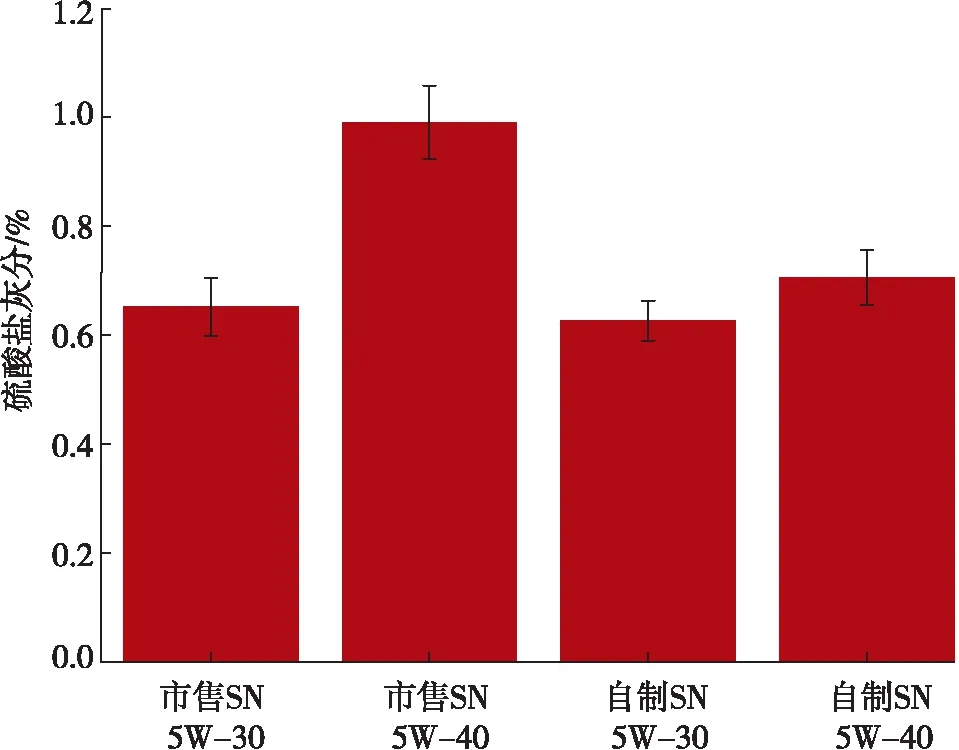

2.2.1 甲醇及其燃烧产物对润滑油碱值的影响

图8示出了甲醇及其燃烧副产物对润滑油碱值的影响(试验周期为36 d)。可以看出,在试验周期内,加入1%甲酸后的润滑油样的碱值变化较小。其原因在于,甲酸易与润滑油中所含碱性成分发生反应,当加入甲酸后润滑油的碱值下降速率较快;当加入量较少的甲酸被完全中和后,其碱值基本上保持不变。总体而言,甲醇燃烧不完全而产生的甲酸对润滑油的碱值影响较小。当加入1.5%甲醛后,试验初期润滑油样的碱值变化较小;但随着试验时间延长,由于甲醛可转化为甲酸,从而导致润滑油样在10 ~ 20 d试验周期内的碱值不断减小,并在20 d之后趋于平稳(最终的碱值略低于加入甲酸油样的碱值)。当加入15%甲醇后,第一天其碱值比加入甲醛油样的碱值略低;在随后的20 d内其碱值快速降低,最后稳定于6.43 mgKOH/g。当加入三种物质的混合物后,三种物质的综合作用使得油样在第一天的碱值明显降低。总体而言,试验结束时油样的碱值降低到6.24 mgKOH/g,与润滑油第一天的碱值(7.74 mgKOH/g)相比降低了1.5 mgKOH/g。这表明所研制的润滑油具有良好的碱值保持能力。

图8 甲醇及其副产物对润滑油碱值随时间变化的影响

2.2.2 甲醇及其燃烧产物对润滑油运动黏度影响

图9 示出了甲醇及其燃烧副产物对润滑油运动黏度的影响((a)图环境温度为40 ℃,(b)图环境温度为100 ℃)。可以看出,所研制的润滑油的黏度随时间变化不大,基本保持在105 mm2/s左右。加入甲醇及其燃烧产物后,润滑油的运动黏度在一段时间里出现较大变化,随后趋于平稳。当环境温度为40 ℃时,加入甲醇及其燃烧产物均使得润滑油的运动黏度明显增大(甲酸除外),随后几天里黏度迅速下降并在第五天时达到最低;当试验时间达到10 d左右后,润滑油的运动黏度又迅速增大并逐渐趋于平稳(甲酸除外)。当环境温度为100 ℃时,所研制的润滑油的黏度基本保持在19 mm2/s;加入甲醇及其燃烧产物后润滑油的黏度明显降低,并呈现减小、增大、趋于平稳的变化趋势。总体而言,在40 ℃下甲酸对润滑油黏度的影响最小,而100 ℃下甲醛对润滑油黏度的影响最小。

图9 甲醇及其燃烧副产物对润滑油运动黏度的影响

2.2.3 甲醇及其燃烧产物对润滑油摩擦学性能的影响

图10示出了甲醇及其燃烧产物对润滑油摩擦学性能的影响。可以看出,加入甲醇及其燃烧副产物使得滑动初期的摩擦系数有所降低,随后均有所增大并趋于平稳(图10(a))。与此同时,加入甲醇及其燃烧副产物后,平均摩擦系数变化较小(图10(b))。此外,加入甲醛后磨损率基本保持不变;而加入15%甲醇和三者混合物后磨损率略有增加但在可接受范围之内(图10(c))。结合相应的磨损表面二维形貌图(图10(d))可以推断,所研制的润滑油能够很好地消除甲醇燃烧副产物带来的负面影响,使润滑油能够较好地保持原有的摩擦学性能。

图10 甲醇及其燃烧副产物对润滑油摩擦学性能的影响

2.2.4 甲醇及其燃烧副产物对润滑油抗氧化性能的影响

图11 示出了甲醇及其燃烧副产物对润滑油起始氧化温度和氧化诱导期(210 ℃下测试)的影响。可以看出,加入15%甲醇和1.5%甲醛对润滑油起始氧化温度的影响较小;加入1%甲酸后,润滑油的起始氧化温度由247.442 ℃上升到250.378 ℃;加入三者混合物后,润滑油的起始氧化温度降低约5 ℃(图11(a))。与此同时,加入15%甲醇和三者混合物对润滑油的氧化诱导期有影响,使其降低了2 min左右,而加入1.5%甲醛和1%甲酸对润滑油氧化诱导期几乎没有影响(图11(b))。

图11 甲醇及其燃烧副产物对润滑油的影响

2.2.5 甲醇及其燃烧副产物对润滑油结焦性能的影响

图12示出了甲醇及其燃烧副产物对润滑油结焦性能的影响;相应的润滑油结焦评级结果列于表3。可以看出,所研制的润滑油在甲醇及其燃烧副产物的影响下依然能够保持较好的抗结焦性能。加入15%甲醇、1.5%甲醛、1%甲酸后,其结焦评级依然保持为二级,与原润滑油样的评级相同;仅结焦量略有增加(均保持在0.01 g左右)。加入三种物质的混合物后,虽然结焦量增加了约0.02 g,但结焦评级依然为二级。总体而言,所研制的润滑油能够较好地减轻或消除甲醇及其燃烧副产物对润滑油结焦性能的负面影响。

图12 甲醇及其燃烧副产物对润滑油结焦性能的影响

3 结论

与市售甲醇发动机油相比,自制甲醇发动机润滑油具有良好的抗磨性能和抗结焦性能;在甲醇及其燃烧副产物的影响下,所研制的甲醇汽油发动机专用润滑油的抗磨性能和抗结焦性能依然保持良好、碱值变化较小,能够满足甲醇汽油发动机专用润滑油的需要。